第三讲 道德判断的根据之义务论 共68页

- 格式:ppt

- 大小:144.50 KB

- 文档页数:68

康德的道德义务论康德的道德义务论, 就其内容讲是多方面的, 他提出的善良意志、道德命令、意志自律、善恶观念、道德情感以及至善的道德理想等, 构成其基本内容, 也是构成他的义务论伦理学的基本要素。

( 一) 善良意志。

善良意志是康德义务论体系的重要内容, 也是康德为完善自己的义务论体系的首要命题。

康德是对理性及其表现“好意志”即善良意志推崇备至的一位思想家。

他认为, 世界上只有一个东西是无条件的善, 不但它自身是无条件善的, 而且也是使一切其他东西成为善的条件, 这个东西就是理性, 即善良意志。

康德认为, 人要有道德的行为, 要有好的意志即善良意志。

所谓善良意志, 是指意志本身的善, 是在宇宙间唯一不加任何条件的, 它是一切善的根源。

也许它不能达到所想象的好的目的, 但这并不妨碍其本身的善。

在康德看来, 好意志之所以好, 就是因为世界上再也找不出象它一样好的东西。

如果没有好的意志驾驭人的品性, 它们会变成极恶毒、极害人的东西; 属于命运的权势、财富、荣誉、健康、幸福, 如果没有好意志正确地对待和运用它们, 也可以使人变得骄横和自负, 成为恶的东西。

唯有好意志是好的, 即便这个意志无法实现或毫无成就, 也不会因此而丧失其自身的价值。

在康德看来, 义务观念包涵着好意志这个概念, 只有出于义务心的行为才是道德的, 若以各种偏好作为行为的动机, 那都是不道德的。

总之, 善良意志的唯一动机, 就是为了尽自己的务而去尽自己的义务。

( 二) 道德命令。

道德命令又叫绝对命令或道德律, 是构成康德道德义务论的又一重要内容。

道德命令主张人应该遵循的规则能同时成为普遍的道德法规, 以便使他人也能普遍遵循这样的道德法则, 这是一个比善良意志更为深化的道德概念。

人们只有严格按照绝对命令的道德要求去做才是道德的; 反之, 就是不道德的。

由于道德律排除了一切经验内容, 不受经验制约,只剩下形式本身, 因而康德又把这种先验的普遍道德律称为形式道德。

康德的义务论的观点《康德的义务论观点》康德是18世纪德国哲学家,被誉为现代伦理学的奠基人之一,他的著作《义务论》(Die Pflichtenlehre)展示了他关于道德与义务的一系列观点。

在《义务论》中,康德从人类道德判断的源头出发,提出了唯有通过普遍规律才能达到真正合理的判断。

康德认为人们不应该基于个体的利益或欲望作出道德判断,而是应该遵循普世的道德法则来行动。

他提出了著名的“认知的、唯一的、最高的道义法则”:即“以普遍的方式准则,并视其为普世的律法”。

这意味着人们应该将自己的行为标准应用于整个社会,不论个人喜好或利益。

康德将道德的标准建立在理性基础之上。

他认为人类拥有自由意志,而理性是人类的特殊属性之一,从而人们能够通过自己的理性决定行动。

他坚信,道德原则存在于普遍可理解的规律中,不受感性欲望或私人意志的驱使。

因此,一个人的义务是基于自身道德判断力,并以理性为基础,而不是从外部压力或个人好恶出发。

康德提出的“普遍律法”原则进一步强调了人与人之间的平等。

他认为,个体的意愿不应该成为道德行为的决定因素,而应该遵循一种普遍适用的原则。

这就意味着人们应当将自己置于公正的立场,并对待每一个他人都具有同等的道德责任。

康德还强调了“人类作为目的论”的观点。

他认为,人类不应该被视为一种手段,而应该被视为一个独特的目的体。

这意味着我们应该尊重每一个人的自主性和尊严,不将他们当做工具来满足自己的利益。

通过这种方式,人们可以建立公正和道德的行为准则。

总而言之,《康德的义务论观点》强调了通过理性和普遍律法来决定道德行为的重要性。

康德的理论强调了普遍的道德准则、个体自主性和人类作为目的论的重要性,并提供了一个道德行为的基础,以实现一个公正和道义的社会。

道德判断道德判断是应用道德概念或道德知识对行动的是非、好坏和善恶进行评价的过程。

道德判断是一种认识活动。

一个学生的道德判断水平同他所掌握的道德概念和道德知识有关,在一定程度上同他的成熟和智慧有关。

学生的道德判断能力是逐步发展起来的。

关于儿童评价行动的动机和效果问题,心理学家早已进行广泛的研究。

有的研究表明,在对包含行动动机和效果因素在内的对偶道德故事进行道德判断时,年幼儿童从注意某一行动所造成的后果,逐渐过渡到注意特定行动的动机,年长儿童则总是注重行动的动机。

例如,年幼儿童往往认为无意打碎15只杯子的男孩的行动,比有意打碎1只杯子的男孩的行动更不道德;年长儿童则恰恰相反。

研究者认为,在儿童的道德发展中,尽管年幼儿童中有的有时也注重行动的动机,年长儿童中有的有时也注重行动的后果,但一般趋势总是从注重后果过渡到注重动机。

有的研究者发现,这种过渡的关键年龄在9至10岁之间。

从一个关于儿童对行动的原因和结果的道德评价的研究中,也可看到不同年龄阶段儿童道德评价能力发展的一般趋向。

研究者让学生对两个道德故事做出比较判断,其中一个故事里的主人公不愿承担任务,但在提供了客观条件后较好地完成了任务,另一个故事里的主人公勇于承担任务,但在客观情况牵制下没有完成任务。

研究结果表明:(1)小学低年级学生所作的好坏判断大多着重行动的结果,少年学生较多地倾向于从行动的原因上做出判断,青年学生则倾向于把行动的原因和结果联系起来进行分析判断,从是否很好地完成了任务,是否尽到了责任上去考虑问题;(2)我国儿童较早就突出地能从行动的主观原因上做出比较判断,但是,在他们的道德判断中,能认识到道德行动中任务的重要意义的,即使高中学生也为数不多。

因而研究者指出,教育学生认识道德行动的意义,提高他们道德认识的水平,是很必要的。

关于学生对行动的后果的道德评价,也有不少研究结果值得我们注意。

有的心理学研究表明,儿童的道德判断是从行动的直接后果逐步向行动的长远后果过渡的。

道德判断根据_道德判断依据*导读:道德判断根据是多样的,法律和道德是我们都要遵循的东西。

法律是道德的底线,道德判断根据名人有着以下解读。

*洗手与道德判断古人云,清净近乎神圣(cleanliness is next to godliness)。

许多宗教中有关洗礼等净化仪式也旨在帮助教徒洗净灵魂,让他们更加接近上帝。

然而,科学家最近发现,身体上的洁净同道德行为之间确实存在关联,但这种关联很可能恰恰是相反的。

据英国《每日邮报》11月29日报道,英国学术界日前公布的一项调查研究表明,人们在用肥皂和清水进行个人清洗之后,对不道德的事情更加容易接受。

研究人员说,这项发现意味着陪审员将双手洗净后会从轻做出判决,选民在淋浴之后更可能忽视政治上的不端行为。

在第一个实验中,44名受试者同时观看电影《猜火车》中令人作呕的场面。

这部电影讲述的是一群吸毒青年垃圾式的生活现状,片中充斥着这些年轻人的堕落情绪与自我意识。

其中,22名受试者在观看前洗了手,另外22人没有洗。

接下来,他们对一系列行为从道德层面上进行排序,1代表可以接受,9代表非常错误,从1到9程度依次递增。

这些行为包括:从捡到的钱包里拿钱、在求职中使用假简历、烹食宠物狗、为了不让自己饿死而杀掉奄奄一息的坠机事件幸存者,以及虐待小猫等。

在第二个实验中,一组受试者要求大声读出纯洁、清洁这样的词汇,而另一组受试者阅读的都是一些中性词汇。

然后,这些人被要求同第一组受试者一样对上述一系列行为进行道德排序。

结果,尽管所有的受试者都认为这些行为是错误的,但研究人员发现,相比于没洗手和阅读中性词汇的受试者,洗手和阅读清洁等词汇的受试者对不道德行为的判定不那么严厉。

这项研究的成员之一、任教于普利茅斯大学的心理学家西蒙史诺教授说:人们通常认为,决定是在深思熟虑后做出的,但一些偶然因素也会影响我们的决策。

兰开斯特大学心理学家凯里库柏教授称这一发现非常可怕。

他说:这意味着,清洁会使我们更容易接受不道德的行为。

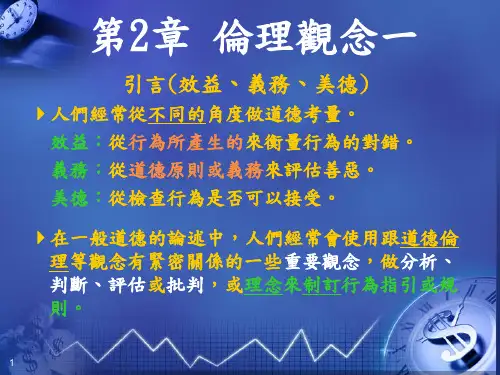

义务论(道义论)义务论摘⾃:百度百科/view/1342008.htm义务论⼜称“道义论”⼀、基本主张 对于问题:什么使得⼀个⾏为成为对的? 结果论的回答是:⾏为的好结果 义务论的回答是:为本⾝具有的特征(certain features in the act itself) 或⾏为所体现的规则(certain features in the rule of which the act is a example). 例如,义务论认为以下这样是对的: 说真话,守诺⾔本⾝就是对的,纵使这些⾏为带来伤害. ⽣⼩孩给另⼀⼩孩作⾻髓移植之⽤.⼆、义务论的两种类型义务论有两种类型:⾏为义务论(act-deontology)和规则义务论(rule-deontology)。

⾏为义务论(act-deontology)⾏为义务论者视每⼀个⾏为皆是独⼀⽆⼆的伦理事件(a unique ethical occasion),我们必须凭良⼼(conscience)或直觉(intuition)来决定其对错. ⾏为义务论的缺点: ⼀,诉诸良⼼或直觉似乎不容许论辩,例如依你的直觉对病⼈讲真话是对的,但依我的直觉则是不对的,那么⼤家的道德讨论就到此为⽌.⾄多,⼤家劝对⽅再问问⾃⼰的良⼼. ⼆,规则(rules)是道德思虑(moral reasoning)所必须的. 正如赫尔(R. M. Hare)所⾔:「To learn to do anything is never to learn to do an individual act; it is always to learn to do acts of a certain kind in a certain kind of situation; and this is to learn a principle.... Without principles we could not learn anything whatever from our elders.... Every generation would have to start from scratch and teach itself. But ... self-teaching, like all other teaching, is the teaching of principles. [Hare, The Language of Morals, Oxford University Press, 1952, p.60] 三,不同的情况也会有共同的特征,因此对这些情况作不同的道德指令是不⼀致的. 例如:你指责甲同学借光图书馆的参考书⼜不看是不对的,但是你认为⾃⼰这样做就没问题. 道德涉及⼀普通的要求,伦理学中称此为「可普遍化原则」(the principle of universalizability): If one judges that X is right (or wrong) or good (or bad), then one is rationally committed to judging anything relevantly similar to X as right (or wrong) or good (or bad).如果可普遍化原则是成⽴的话,则⾏为义务论便站不住. 因此,规则义务论是⽐较合理的义务论.规则义务论(rule-deontology)规则义务论接受可普遍化原则,并且主张:道德判断是基於道德原则⽽作的。

《护理伦理学》第三章一、义务论义务论是关于义务、责任和应当的理论,即强调行为本身的正当性,认为义务是绝对的,而不关心行为本身的价值及其所导致的结果。

义务论分两种类型:行为义务论与规则义务论。

前者认为,没有任何普遍的道德规则或理论,人们在某一特殊情境下所做出的决定基于所相信或感觉应当采取的正确行为,又称义务直觉主义;后者认为,作为道德的唯一基础的规则是存在的,遵循这些规则就是道德的,而与结果无关。

康德把各种经过普遍化的道德规则或规范视为“绝对命令”,是一切有理性者必须遵守的,并且他还强调把整个人都看作是目的,而不能仅仅当作手段。

二、效果论效果论或结果论又称目的论,它与义务论是对立的。

其中,功利论或功利主义是效果论或目的论学家所主张的理论,而功利论又对公益思想的发展起了重要作用,同时,功利和公益都需要借助于价值分析的手段。

三、美德论美德论又称德性论或品德论,它主要研究和说明做人所应该具备的品格、品德或道德品质。

美德论可作为义务论和后果论在视角有限的情况下的第三种选择。

美德论强调人的品格或品质,以及人的完善,这有利于人们设计未来的自我和发展的蓝图;同时,由于美德论张扬道德的主体性、自觉性而有利于实现道德的自律,并且激励人们追求超越自我和实现人们突破有限的责任范围,提升道德责任感和人生境界等。

所谓护理道德品质,是指护士对护理道德原则和规范的认识,以及基于这种认识所产生的具有稳定性特征的行为习惯,即主观上的护理道德认识与客观上的护理道德行为的统一。

护理道德品质是由护理道德认识、护理道德情感、护理道德意志、护理道德信念和护理道德行为诸要素构成的综合体,并且是由护理道德认识开始,经过护理道德情感、意志和信念的中间介体,最后转化为护理道德行为和习惯的过程。

护理道德品质的特点:护理道德品质是共性与个性的统一;护理道德品质是稳定性与可变性的统一;护理道德品质是相关性与连贯性的统一。

四、关怀论关怀论是一种推崇关怀德性的伦理学理论,同时也是女性主义伦理学的最重要组成部分。