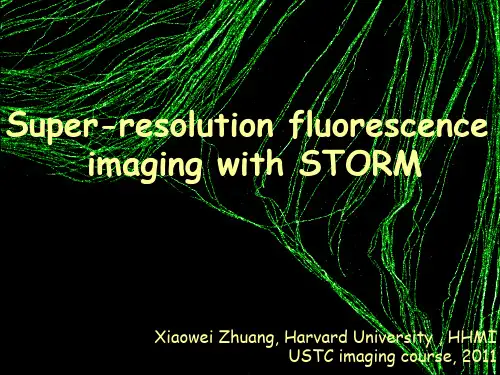

庄小威超分辨率显微成像

- 格式:pdf

- 大小:31.19 MB

- 文档页数:44

中科大少年班目前为止出过多少大牛?1978年3月,在李政道、杨振宁和丁肇中等著名科学家的倡导下,领导人给予大力支持,中国科大创建少年班并招收了第一批21名学生,平均年龄14岁,最小的11岁,这期就包括当时大名鼎鼎的宁铂、谢彦波等少年。

2014年的时候,做过一个统计,中科大少年班36年走出202位教授。

106人美国任教就职“境外大学的教授”指的是担任终身教职序列或终身教职助理教授以上的学者;“少年班教授”在美国人数最多,有106人。

中科大少年班37年来共毕业2910名本科生,90%以上考取国内外研究生。

其中19%供职于科教界,超过200人成为国内外名校和科研机构教授,其中2人当选美国科学院院士、7人当选美国物理学会会士、5人当选美国电子电气工程师学会(IEEE)会士;另有72%活跃在企业界、金融界,在世界500强任职的约35%,对于到目前为止仅仅不到3000人的毕业生总人数来说,这样的人数还不如现在一所普通大学一年的毕业学生数,而仅仅这些毕业生,其中的大多数已经都成为各个领域的佼佼者,高端成材率相比于一般高校而言实在是高的惊人。

“少年班教授”们执教的学科涵盖物理与力学、计算机软件与信息技术、生物医药、电气与自动化、化学、地球与环境、机械工程等诸多领域。

2012年,少年班两位校友骆利群(81少)、庄小威(87少)当选美国科学院院士,骆利群同时当选美国人文与科学院院士。

骆利群院士:1981年初中毕业后考取中国科大少年班。

1985年,他被中科院生化所免试录取为研究生,1986年1月获中国科大本科生最高荣誉奖——郭沫若奖学金,1987年8月CUSBEA 赴美留学,在美国Brandeis大学生物系攻读博士学位,1992年6月获博士学位。

1987年起骆利群先后在《美国科学院学报》《神经元》《神经科学》《基因与发展》《细胞》《自然》等世界的学术刊物上发表多篇论文。

1997年,获得斯坦福大学Sloan奖。

2001年,他任美国《神经元》杂志副主编。

超分辨荧光显微技术原理传统的荧光显微镜受到瑞利准则的限制,即其分辨率受到光学波长和透镜的限制。

超分辨荧光显微技术则通过创新的方法克服了这一限制,实现了超分辨率的荧光成像。

1.非线性显微技术:传统的荧光显微技术采用的是线性成像原理,即通过样品中的荧光物质发射的线性荧光信号来获得图像。

而超分辨荧光显微技术采用非线性成像原理,利用荧光物质的非线性光学效应,提高了分辨率。

例如,通过激光器的脉冲激发,可以使荧光物质在非线性荧光效应下发射高阶谐波信号,从而得到更高分辨率的图像。

2.相干显微技术:传统的荧光显微技术采用的是非相干光源,无法获取相干光的相位信息,从而限制了分辨率的提高。

而超分辨荧光显微技术采用相干光源,如激光光源或可调谐激光器,使得可以获取到样品的相位信息,从而提高了分辨率。

例如,通过在激光束上加入相位调制,可以在信号中提取出相位信息,从而实现更高的分辨率。

3.显微镜改进:传统的荧光显微镜在透镜、光路和探测器等方面都存在一定的限制,无法实现超分辨率成像。

超分辨荧光显微技术通过改进显微镜的设计和构造,例如采用高数值孔径物镜、自适应光学元件和高速探测器等,可以克服这些限制,提高分辨率。

4.数据分析和算法:超分辨荧光显微技术的数据量较大,需要进行大量的图像处理和分析。

通过使用高级算法和计算方法,可以将大量数据进行处理和重建,得到超分辨率的图像。

例如,通过拟合和重建点扩散函数,可以实现超分辨率的成像。

超分辨荧光显微技术的应用非常广泛,涵盖了生物医学、材料科学和纳米技术等领域。

例如,在生物医学领域,超分辨荧光显微技术可以用于观察和研究细胞结构、分子过程和疾病发展等,为生物医学研究提供了重要的工具。

在材料科学领域,超分辨荧光显微技术可以用于材料表征和纳米结构研究,为材料科学的发展和应用提供了有力支持。

总之,超分辨荧光显微技术通过创新的光学方法和图像处理算法,突破了传统荧光显微技术的分辨率限制,实现了超分辨率的荧光成像,为生物医学和材料科学等领域的研究提供了重要工具。

超分辨率荧光显微技术的原理和进展超分辨率荧光显微技术是一种用于观察细胞和生物分子的显微镜技术,具有比传统荧光显微镜更高的分辨率,可以更清晰地分辨出细胞和生物分子的结构和功能。

其原理基于物理学原理和计算机算法,通过精确的荧光标记和高分辨率成像技术,实现了对生物结构的超分辨率观察。

本文将介绍超分辨率荧光显微技术的原理和进展。

1.超分辨率荧光显微技术的原理抑制光的衍射:传统光学显微镜无法突破维恩衍射极限,限制了其分辨率。

超分辨率荧光显微技术利用光的非线性响应和光学调制技术,使得衍射限制得以突破。

例如,利用单分子荧光显微技术,可以将荧光标记的分子在时间上进行“开关”,只有少数分子发出荧光,可以精确定位每个分子的位置。

利用这种方法,可以获得超分辨率的图像。

图像重建算法:超分辨率荧光显微技术还依赖于一系列图像处理技术,如重建算法和数据解析算法。

这些算法能够在获得低分辨率图像的基础上,通过处理和分析图像数据,恢复出高分辨率的图像。

常见的算法有结构光超分辨率显微镜(SR-SIM)、单分子定位显微镜(SMLM)等。

这些算法通过统计学原理和概率分析等方法,提高图像的分辨率和清晰度。

2.超分辨率荧光显微技术的进展(1)结构光超分辨率显微镜(SR-SIM):这种技术是利用结构光的干涉原理,通过调整光源的相位和频率,实现对样本的超分辨率成像。

SR-SIM技术能够将样本的分辨率提高到约100 nm,从而观察到更细微的结构。

(2)单分子定位显微镜(SMLM):SMLM技术利用荧光标记的分子在时间上进行“开关”,只有少数分子发出荧光,可以精确定位每个分子的位置。

通过收集大量分子的位置信息,可以恢复出高分辨率图像。

SMLM 技术的分辨率可以达到10 nm左右,成为最高分辨率的超分辨率显微技术之一(3)受限激发荧光显微镜(STED):STED技术是一种利用激光束的光强分布来抑制荧光的发射,从而实现超分辨率成像的方法。

STED技术的分辨率可以达到几十纳米,可以观察到更小的细胞结构和分子组装。

超高分辨率显微成像技术的应用随着科学技术的不断发展,超高分辨率显微成像技术的应用已经成为了当前微观世界研究领域中的热点和重点之一。

它具有高分辨率、高清晰度、高灵敏度、高速度等特点,能够帮助科学家们更深入地观察和研究微观世界中的各种现象和物质结构,极大地推动了微观领域的研究进展。

一、超高分辨率显微成像技术的基本原理超高分辨率显微成像技术是指使用高分辨率的显微成像设备进行微观世界的观察和研究。

这类设备通常采用光学、电子、原子力等不同的成像原理和技术,可以帮助我们观察和研究各种微观结构和物质特性。

其中,基于光学原理的超高分辨率显微成像技术最为常见,例如:荧光共聚焦显微镜( confocal fluorescence microscopy)、受限光学超分辨率显微镜(stimulated emission depletion microscopy, STED microscopy)、单分子荧光成像技术( single molecule super-resolution imaging)等等。

这些技术都能够通过特殊的成像原理、样品制备和数据处理等手段,在显微成像领域内实现高分辨率的成像,帮助科学家们更好地研究材料、生物、医学等领域的相关问题。

二、超高分辨率显微成像技术在生物领域的应用生物领域是超高分辨率显微成像技术得到广泛应用的领域之一。

这是因为生物体系中含有高度有序的分子、细胞等结构,需要高分辨率的成像技术才能很好地观察细胞表面、细胞互作、病毒等微观生物结构,从而解答生命科学领域中的众多问题。

例如,荧光共聚焦显微镜技术广泛应用于生物领域的成像研究。

结合荧光标记技术,荧光共聚焦显微镜可以实现高强度、高灵敏度的成像,观察到过去无法被发现的极微小的细胞组成结构和细胞生理学的过程,如透明的细胞、活细胞内部分子、原生动物等等。

因此,该技术在生物领域中有着广泛的应用前景,可以帮助科学家们更深入地研究细胞机制、病原微生物、疾病的发生机理等诸多问题。

STED超分辨成像技术超分辨光学成像超分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。

简介光学显微镜凭借其⾮接触、⽆损伤等优点,长期以来是⽣物医学研究的重要⼯具。

但是,⾃1873年以来,⼈们⼀直认为,光学显微镜的分辨率极限约为200 nm,⽆法⽤于清晰观察尺⼨在200 nm以内的⽣物结构。

超分辨光学成像(Super-resolution Optical Microscopy)是本世纪光学显微成像领域最重⼤的突破,打破了光学显微镜的分辨率极限(换⾔之,超越了光学显微镜的分辨率极限,故被称为超分辨光学成像),为⽣命科学研究提供了前所未有的⼯具。

光学显微镜的分辨率1873年,德国物理学家恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)提出,光学显微镜受限于光的衍射效应和光学系统的有限孔径,存在分辨率极限(也称阿贝极限),其数值约为l / 2NA(分辨率极限公式),其中l是光波波长,NA是光学系统的数值孔径(Numerical Aperture)。

, n为介质的折射率,a为物镜孔径⾓的⼀半。

成像时若使⽤波长为400 nm的光,并采⽤空⽓(折射率为1)作为物镜和样本之间的介质,可计算得到分辨率极限为200 nm。

因此,我们通常说,光学显微镜的分辨率极限约为200 nm。

此后的研究表明,光学显微镜的分辨率决定于光学系统中聚焦光斑(称为艾⾥斑, Airy disc)的尺⼨。

另外,当⼀个艾⾥斑的边缘与另⼀个艾⾥斑的中⼼正好重合时,此时对应的两个物点刚好能被⼈眼或光学仪器所分辨(这个判据称为瑞利判据,Rayleigh Criterion)。

利⽤瑞利判据以及艾⾥斑的数学表达式,我们可以得到光学显微镜的分辨率公式:0.61λ/NA。

值得指出的是,光学显微镜的分辨率公式跟前⾯提到的分辨率极限公式有所不同,⽽前者更⼴泛的被光学成像领域使⽤。

何江在哈佛大学2016毕业典礼上的演讲(中英版+个人简介)哈佛生物系博士毕业生何江作为研究生优秀毕业生代表演讲。

他是哈佛第一位享此殊荣的大陆学生。

何江演讲英文版The Spider’s BiteWhen I was in middle school, a poisonous spider bit my right hand. I ran to my mom for help—but instead of taking me to a doctor, my mom set my hand on fire.After wrapping my hand withseveral layers of cotton, then soaking it in wine, she put a chopstick into my mouth,and ignited the cotton. Heat quickly penetrated the cotton and began to roast my hand. The searing pain made me want to scream, but the chopstick prevented it. All I could do was watch my hand burn - one minute, then two minutes –until mom put out the fire.You see, the part of China I grew up in was a rural village, and at that time pre-industrial. When I was born, my village had no cars, no telephones, no electricity, not even running water. And we certainly didn’t have access to modern medical resources. There was no doctor my mother could bring me to see about my spider bite.For those who study biology, you may have grasped the science behind my mom’s cure: heat deactivates proteins, and a spider’s venom is simply a form of protein. It’s coolhow that folk remedy actually incorporates basic biochemistry, isn’t it? But I am a PhD student in biochemistry at Harvard, I now know that better, less painful and less risky treatments existed. So I can’t help but ask myself, why I didn’treceive oneat the time?Fifteen years have passed since that incident. I am happy to report that my hand is fine. But this question lingers, and I continue to be troubled by the unequal distribution of scientific knowledge throughout the world. We have learned to edit the human genome and unlock many secrets of how cancer progresses. We can manipulate neuronal activity literally with the switch of a light. Each year brings more advances in biomedical research-exciting, transformative accomplishments. Yet, despite the knowledge we have amassed, we haven’t been so successful in deploying it to where it’s needed most. According to the World Bank, twelve percent of the world’s population lives on less than $2 a day. Malnutrition kills more than 3 million children annually. Three hundred million peopleare afflicted by malaria globally. All over the world, we constantly see these problems of poverty, illness, and lack of resources impeding the flow of scientific information. Lifesaving knowledge we take for granted in the modern world is often unavailable in these underdeveloped regions.And in far too many places, people are still essentially trying to cure a spider bite with fire.While studying at Harvard, I saw how scientific knowledge can help others in simple, yet profound ways. The bird flu pandemic in the 2000s looked to my village like a spell cast by demons. Our folk medicine didn’t even have half-measures to offer. What’s more, farmers didn’t know the difference between common cold and flu; they didn’t understand that the flu was much more lethal than the common cold. Most people were also unaware that the virus could transmit across different species.So when I realized that simple hygiene practices like separating different animal species could contain the spread of the disease, and that I could help make this knowledge available to my village, that was my first “Aha” moment as a budding scientist. But it was more than that: it was also a vital inflection point in my own ethical development, my own self-understanding as a member of the global community.Harvard dares us to dream big, to aspire to change the world. Here on this Commencement Day, we are probably thinking of grand destinations and big adventures that await us. As for me, I am also thinking of the farmers in my village. My experiencehere reminds me how important it is for researchersto communicateour knowledge to those who need it. Because by using the sciencewe already have, wecould probably bring my village and thousands like it into the world you and I take for granted every day. And that’s an impact every one of us can make!But the question is, will we make the effort or not?More than ever before,our society emphasizes science and innovation. But an equally important emphasis should be on distributing the knowledge we have to where it’s needed. Changing the world doesn’t mean thateveryone has to find the next big thing. It can be as simple as becoming better communicators, and finding more creative ways to pass on the knowledge we have to people like my mom and the farmers in their local community. Our society also needs to recognize that the equal distribution of knowledge is a pivotal step of human development, and work to bring this into reality.And if we do that, then perhaps a teenager in rural China who is bitten by a spider will not have to burn his hand, but will know to seek a doctor instead.在我读初中的时候,有一次,一只毒蜘蛛咬伤了我的右手。

十大校园风云人物评选活动策划(精选多篇))ldquo;三个代表”和科学发展观重要思想;遵纪遵法,有良好的道德修养,尊重师长,孝顺父母,团结同窗;关心集体,乐于助人。

二、学习态度端正,成绩优良。

3、严格遵守校规校纪,未受任何严重警告及其以上处分。

4、曾代表我院参加校级体育赛事。

五、参加国家、省(部)级运动会单项比赛取得集体及个人前八名一次(含)以上。

六、参加校级运动会单项比赛取得集体及个人前三名三次(含)以上;或参加院级运动会单项比赛取得集体或个人第一名三次(含)以上。

十、文艺达人一、坚持四项大体原则、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想;遵纪遵法,有良好的道德修养,尊重师长,孝顺父母,团结同窗;关心集体,乐于助人。

二、学习态度端正,成绩优良。

3、踊跃参加院级文艺活动并获一、二、三等奖。

4、踊跃参加校级或校级以上文艺活动并获奖。

五、每学年平均参加院级或院级以上文艺类活动三项以上。

六、严格遵守校规校纪,未受任何严重警告及其以上处分第二篇:十大校园风云人物评选活动策划书一活动细则(一)活动主题:提高大学生综合素质,勉励大学生踊跃进取,激发管院风云人物,增进整个材院形成良好的风气。

(二)活动口号:“青春飞扬,感动管院”“点击生命,震撼心灵”(三)活动对象:经济管理学院全部师生(四)活动时间:xx年10月19日至11月15日(五)活动地址:经济管理学院(六)主办单位:经管学院校学生会承办单位:经管学院校学生会协办单位:经管学院各系学生会和各班级(七)活动流程前期(10月29日-22月29日)1。

10月29日----10月29日活动总策划与审核2。

10月26日召开内部会议,分派各部门及各班级任务外联部:联系学校周边企业或单位,争取资金赞助。

联系校报,商院在线,青春飞扬等媒体,扩大宣传力度。

宣传部:(1)宣传板海报的设计制作与张贴。

(2)准备定点悬挂的横幅。

学通社:(1)附着文字于宣传板海报上,以吸引大学生的注意力(2)以新闻稿的形式发到各网站,引发大学生的关注。

超分辨率显微镜在化学研究中的应用超分辨率显微镜(Super-resolution microscopy)是近年来发展起来的一种显微镜技术,具有突破传统显微镜分辨率限制的能力,广泛应用于化学研究领域。

本文将介绍超分辨率显微镜在化学研究中的应用,并探讨其对化学领域的意义。

一、超分辨率显微镜的原理及分类超分辨率显微镜绕过了通常显微镜分辨率的极限,使研究人员能够观察到更小的细节和结构。

它基于多种原理和技术,包括近场光学显微镜(Near-field optical microscopy)、刺激发射退火显微镜(Stimulated emission depletion microscopy)、结构光显微镜(Structured illumination microscopy)等。

这些技术通过不同的途径提高了显微镜的分辨率,并在不同的研究领域中发挥着重要作用。

二、超分辨率显微镜在化学成像中的应用1. 动态观察化学反应超分辨率显微镜在化学反应的动态观察中发挥着重要作用。

传统显微镜对于观察化学反应中的微观细节常常有限,而超分辨率显微镜能够提供更高的分辨率,可以实时观察到化学反应的发生过程。

这对于研究反应机理以及优化反应条件有着重要意义。

2. 分子相互作用研究超分辨率显微镜在分子相互作用研究中也起到了重要作用。

通过标记特定分子并利用超分辨率显微镜的高分辨率特性,研究人员可以观察到分子在空间尺度上的相互作用和行为,揭示了许多分子相互作用的细节。

这对于理解分子相互作用的机制以及新药物的研发具有重要意义。

3. 单分子荧光成像超分辨率显微镜还可应用于单分子荧光成像。

传统显微镜常常受到荧光信号的叠加和漂移的限制,而超分辨率显微镜通过准确的荧光成像技术,可以在单个分子水平上观察和定量分析。

这为研究生物分子的行为和药物的靶向效应提供了有力手段。

三、超分辨率显微镜在化学领域的意义超分辨率显微镜的应用使得化学研究人员能够观察到更小尺度的细节,从而深入探究物质的微观结构和反应行为。

超分辨率显微成像技术,是指利用计算机算法对显微镜所观察的细胞、材料等微观结构进行高分辨率的成像技术。

与传统的显微成像技术相比,能够获得更为清晰和详细的图像信息,有助于科学家更好地理解细胞结构和生命过程、材料物理和化学特性等问题。

本文将介绍的原理、应用场景和发展前景等。

一、原理主要有两种原理:单分子荧光显微镜(SMLM)和结构光显微镜(SLM)。

简单来说,SMLM旨在单独探测位于样品表面的分子,并对分子的位置进行高精度的定位和图像重建;而SLM则采用干涉的原理,通过控制光的相位和波长变化,实现对样品的复杂结构进行高精度成像。

SMLM技术最出名的是PALM(Photoactivated localisation microscopy)和STORM(stochastic optical reconstruction microscopy)两种技术。

这两种技术都利用单分子荧光和光开关技术实现了高分辨率的成像,而STORM还可以通过多层成像技术进一步提高显微成像的分辨率。

SLM技术则主要包括干涉显微镜、相位成像显微镜、光学斑图成像显微镜等。

二、应用场景在生物医学、材料科学、纳米技术等领域都有广泛的应用。

以下是一些具体的应用场景:1. 细胞和分子成像:超分辨率显微技术对于细胞和分子的成像非常有帮助。

例如,用这种技术可以更准确地观察细胞内蛋白质的分布和动态变化,了解分子之间的相互作用和调控机制等。

2. 病毒研究:超分辨率显微技术已经被应用于研究宿主细胞和病原体之间的相互作用机制,例如病毒与感染细胞的相互作用。

这个技术可以清晰地观察到病毒在细胞中的传播、生长和繁殖等过程。

3. 材料研究:超分辨率显微技术可以帮助科学家观察和处理材料中的缺陷、纳米结构和原子级别的表面化学特性等。

4. 纳米器件研究:超分辨率显微技术可以帮助科学家观察和处理纳米器件中的单个颗粒,了解它们的成本、机理和阻力特性等。

三、发展前景已经成为当今科研领域的热点之一。

光学显微镜有个分辨率的极限问题,大概是半个光学波长,比这个波长更小的物体,就分辨不出来了,比如使用400纳米的光,分辨率就是200纳米左右。

这个极 限大概19世纪就知道了,最近二十年才被打破,所以意义重大,所用的手段是纯粹的物理学,所以说今年的化学诺奖是物理学的胜利。

以前有双光子显微镜,可以稍微低于这个分辨率极限,但是实际上就在极限上工作。

所谓的超分辨率荧光显微镜,就是打破了这个分辨率的极限,比如还用400纳米的光,可以容易分辨200纳米以下的物体,甚至可以达到20纳米。

以前的显微镜总是用一束光,这束光是一根细丝,聚焦到一个很小的小点上,这个小点就是分辨率极限。

由于光的衍射效应,这个小点的大小受到光的波长的限制。

这也是自从人类发明光学显微镜以来,困扰了200多年的难题。

阎王爷先生的超 分辨荧光显微镜叫做STED, 基本原理是用两束光,实际上是两束激光,一束是正常的光聚焦到一个小点上,下图左边,这个就是衍射极限的最大分辨率;另一束激光变成中空的筒子一样,下图 中间;两束光聚焦到同一点上,由于第二束光把第一束光给灭了,只有中间那点没有灭掉,所以才能看到,这个更小的小点就是新的分辨率,打破了衍射极限,下图 右边。

这就是这个项目的重大意义所在。

这样,使用这样的光学显微镜就可以清楚看到更小的物体,比如纳米材料的形貌,更广泛的应用是在生物学领域,比如下图,等待生物学专业人士来科普。

顺便说一句,中国目前是否有这样的超分辨光学显微镜我还不清楚,北大的席锋那里可能有,质量和运性情况不知道,其他单位没有听说过。

比这个显微镜更低档一点是,双光子显微镜,所用的激光就是飞秒激光,国内估计总共有50台左右,价格每台300万到600万元,全部西方制造,只有五家公司:尼康,奥林巴斯,莱卡和蔡斯等。

更低一点档次的显微镜是激光显微镜,每台大概200万元,国内估计200台到300台之间,只有西方制造。

还有电子显微镜,分辨率可以达到0.1纳米或许更小,远远比这个超分辨的光学显微镜高,但是各有优缺点。

超分辨率光学显微成像技术超分辨率光学显微成像技术是一种通过光学方法实现超出传统光学显微镜分辨率极限的成像技术。

传统光学显微镜由于受到衍射极限的限制,其分辨率受到了严重的限制,无法观察到微观尺度下的细节。

而超分辨率光学显微成像技术的出现,为科学研究和生物医学领域带来了革命性的突破,使得研究人员能够观察到更加细微的结构和过程,为科学研究提供了强大的工具和支持。

超分辨率光学显微成像技术主要包括结构光显微镜、单分子荧光显微镜、受限光学激发显微镜等多种技术手段。

这些技术手段通过不同的原理和方法,实现了超出传统光学显微镜分辨率极限的成像效果,为科学研究提供了更加清晰和详细的图像信息。

结构光显微镜是一种基于结构光原理的成像技术,通过在样本表面投射特殊的结构光,利用样本对结构光的干涉或衍射效应,实现对样本的高分辨率成像。

这种技术在生物医学领域得到了广泛的应用,可以观察到细胞和组织的微观结构,为研究细胞生物学和病理学提供了重要的帮助。

单分子荧光显微镜是一种能够实现单个荧光标记物的高分辨率成像技术,通过对样本中的单个荧光标记物进行定位和成像,可以实现纳米尺度下的成像分辨率。

这种技术在生物分子和细胞内部结构的研究中具有重要意义,可以观察到生物分子的动态行为和相互作用过程,为生命科学研究提供了重要的实验手段。

受限光学激发显微镜是一种基于受限光学激发效应的成像技术,通过在样本表面引入受限光学激发效应,可以实现对样本的超分辨率成像。

这种技术在材料科学和纳米技术领域具有重要的应用,可以观察到纳米尺度下的材料结构和性质,为材料设计和制备提供了重要的参考和指导。

总的来说,超分辨率光学显微成像技术的出现,为科学研究和生物医学领域带来了革命性的突破,为研究人员提供了强大的工具和支持。

随着技术的不断发展和完善,相信超分辨率光学显微成像技术将在更多领域展现出其巨大的潜力和应用前景。

各种超分辨显微技术的比较分析超分辨显微技术已经成为了现代生命科学和物理学中不可或缺的一部分。

解析细胞和物质的微观结构、研究分子间作用及其生命过程都需要高分辨显微技术,迅速发展的这个领域已经引起了业内人士的广泛关注。

超分辨显微技术通过不同的物理方法(如近场光学、单分子成像、激发共振拉曼光谱等)或者计算解决方案(如图像重构算法),实现了极高的分辨率,超出了传统光学显微镜的限制。

本文将对几种超分辨显微技术进行比较分析,包括STED显微镜、PALM/STORM显微镜、SIM显微镜、以及一些其他基于计算机学习的超分辨率图像重建算法。

1. STED显微镜STED显微镜是基于烟花草的奖赏获得者斯特凡·杜鲁普的成果开发出的高分辨显微技术,利用荧光产生器激光束来激发样本,并通过STED激光束在一个小的区域内去除荧光产生器的光,使其只在一个小的、观察对象的核心区域内荧光,从而达到提高垂直和水平分辨率的目的。

该技术具有极快的成像速度和较大的观察面积,同时也具有较高的空间分辨率。

然而,在操作上需要高度的技术水平和较昂贵的设备成本。

2. PALM/STORM显微镜PALM/STORM显微镜是一种基于单分子荧光技术的超分辨显微技术。

它利用荧光微球群或荧光酶对标记的蛋白和其他分子标记,通过激光单步激发一个荧光微球群(坐标)或是荧光分子(中心),并记录下其位置、亮度和时间的方式来重建目标分子的空间位置。

PALM/STORM技术可以在不同空间和时间尺度下探索细胞结构和功能,具有高强度的表征能力和超高的空间分辨率,但也存在成像速度和操作技术的要求较高问题。

3. SIM显微镜SIM显微镜利用束缚激发荧光技术来达到超分辨率的目的。

SIM显微镜与STED显微镜的不同之处在于:STED显微镜只针对样本的核心区域,而SIM显微镜则针对整个样本特定区域的荧光造成的荧光光点进行图像的旋转扫描;这种模式下,确保了样品在不同方向下的荧光产生器,使得其可以确保更高的空间分辨率。

光学超分辨荧光显微成像--2014年诺贝尔化学奖解析纪伟;徐涛;刘贝【摘要】Super-resolution fluorescent microscopy becomes a powerful tool for biomedical research, and extent the application of fluorescent microscopy to a brand new level. The Royal Swedish Academy of Sciences decided to award Erik Betzig, Stefan W. Hell and W. E. Moerner the Nobel Prize in Chemistry 2014 for the development of super-resolution fluorescence microscopy. Their award proved the importance of this multidisciplinary field consist of chemistry, biology and physics. In this article, we briefly introduced the historical background of super-resolution imaging, and dissect the born and development of each techniques. Finally, the current problems and the challenges for future research were presented.%超分辨成像显微镜的出现为现代生物医学研究提供了新的强有力的工具,将荧光显微镜的应用推到了新的高度。

2014年诺贝尔化学奖授予了Eric Betzig、Stefan Hell以及William Moerner三位科学家,以表彰他们在“发展超高分辨荧光显微镜”上的贡献。

【2014诺贝尔奖】化学奖深度解读:突破极限,见所未见wisdomfire发表于 2014-10-09 15:292014年诺贝尔化学奖给了三个物理学家:艾力克·贝齐格(Eric Betzig)、斯特凡·W·赫尔(Stefan W. Hell)和W·E·莫纳(W. E. Moerner),以表彰他们对于发展超分辨率荧光显微镜做出的卓越贡献。

他们的突破性工作使光学显微技术进入了纳米尺度,从而使科学家们能够观察到活细胞中不同分子在纳米尺度上的运动。

这三位获奖科学家都是业内大牛,很有知名度。

贝齐格是美国应用物理学家和发明家,目前在美国霍华德·休斯医学研究所珍利亚农场研究园区工作;赫尔是罗马尼亚出生的德国物理学家,现在担任德国马克斯·普朗克生物物理化学研究所所长;莫纳则是美国单分子光谱和荧光光谱领域的著名专家,从1998年至今一直在斯坦福大学担任教授。

2014 年诺贝尔化学奖得主:(左)艾力克·贝齐格(Eric Betzig),(中)斯特凡·W·赫尔(Stefan W. Hell),(右)W·E·莫纳(W. E. Moerner)。

图片来源:从左至右:, wikipedia, wikipedia这三大牛中,贝齐格是一个极具个性的人。

20世纪90年代初,贝齐格加入贝尔实验室,研究一种非常特殊的显微镜(叫近场显微镜)。

贝尔实验室是个高手云集的地方,已经出了好几个诺贝尔奖得主。

但是,贝齐格在贝尔实验室做了几年、发了好几篇好文章、得了好几个奖之后就觉得在学术界没意思,于是乎毅然决然地离开了贝尔实验室。

去哪儿呢?这里不得不说一下,贝齐格其实是个土豪,是个富二代。

他离开贝尔之后就去他爸开的公司了。

是金子到哪儿都闪发光,在公司上班的几年间,贝齐格又搞出了好几个发明和专利。

赚了大把的钱之后,贝齐格觉得在工业界待“累了”,又想回学术界——但这个时候,他已经离开学术界七年,想回来谈何容易?怎么办?牛人说:没事,我先在家捣鼓捣鼓。

2011年生命科学十大风云人物评选结果(最终5篇)第一篇:2011年生命科学十大风云人物评选结果2011年生命科学十大风云人物评选结果揭晓屠呦呦“屠呦呦”这一名字今年给国内生命科学界,乃至整个科学领域留下了浓厚的印记——2011年9月屠呦呦教授荣获了美国美国最具声望的生物医学奖:拉斯克奖,这是到目前为止,中国科学家所荣获的最高生命科学领域奖项,她的获奖理由是发现青蒿素(artemisinin),一种用于治疗疟疾的药物,这一消息一经公布,就引起了各界的关注。

饶毅作为新时期归国潮中的代表性人物之一,饶毅教授一直倍受关注,而今年更是由于中科院院士增选,成为了多方焦点。

2011年8月,在中科院院士增选第一轮筛选名单公布,饶毅教授落选之际,他即刻在其博客上发表了“从今以后不候选中国科学院院士”的博文,由此引发了学界大规模探讨,无论这一结论会是什么,但这些探讨激发了大家的反思和讨论,有助于中国的科学事业发展。

袁隆平环绕在袁隆平头顶上的光环很多,比如工程院院士,隆平高科大股东,国家最高科学技术奖获得者等等,但2011年他取得的却是实实在在的超级稻产量的突破——今年9月,袁隆平院士指导的超级稻第三期目标亩产900公斤高产攻关获得成功,湖南隆回县百亩试验田亩产达到926.6公斤。

据称这是世界杂交水稻史上迄今尚无人登临的一个高峰。

张亭栋虽然这位学者的名字只是2011年由于饶毅的博文而受到大家的关注,但是在砒霜治疗白血病的研究领域里,张亭栋确实是一位奠基式的人物,从1972年开始,他就将研究方向锁定了白血病研究,并于1973年《黑龙江医药》杂志上发表了“癌灵1号”的开创性论文,这是一项重要的开创性研究,自此砒霜治疗白血病开始了学术研究道路,至今卫生部部长陈竺实验室依然在这条道路上进行着探索,发表了多篇国际学术论文。

2011年张亭栋也获得了GSK生命科学杰出成就奖。

张明杰来自香港科技大学的张明杰教授2011年发现了一种重要的骨架蛋白:INAD的作用新机理,这也是视觉系统应答光线刺激的重要机制,这项成果登上了顶级期刊Cell杂志的封面。