赫哲族民歌嫁令阔音乐研究

- 格式:pdf

- 大小:163.36 KB

- 文档页数:2

简析赫哲族民歌音乐形态作者:佘天拓陈晨来源:《科技创新导报》2011年第05期摘要:赫哲族的民间音乐属中国音乐体系,音乐特点表现在调式音阶、节拍节奏、曲式结构、歌词四个方面。

笔者据《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》所收录的38首民歌(其中包括嫁令阔26首,依玛堪7首,萨满调5首)对嫁令阔、依玛堪、萨满调的音乐形态进行了简要分析。

关键词:嫁令阔依玛堪“萨满”歌曲音乐形态中图分类号:J6 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)02(b)-0248-01赫哲族的民间音乐属中国音乐体系,音乐特点表现在调式音阶、节拍节奏、曲式结构、歌词四个方面。

赫哲族的民间音乐作品多采用五声音阶,宫调式和徵调式最常见,其次是羽调式,商、角调式较少;另外还有六声和四声甚至仅由1、2、3三音列组成的歌曲。

节拍方面强弱分明,节奏整齐是其最大的特点。

赫哲族的水上生活决定了其音乐旋律的波浪式进行,好似小舟在乌苏里江的波涛中乘风破浪。

歌词符合表达情感内容的要求,与曲调相贴切,赫哲族特有的衬词“赫尼哪”为情感表达及音乐的延续起到了很好的抒情作用。

以下是笔者据《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》所收录的38首民歌(其中包括嫁令阔26首,依玛堪7首,萨满调5首)对嫁令阔、依玛堪、萨满调的音乐形态进行了简要分析。

1 嫁令阔《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》中收录的嫁令阔共有26首,以下是对这26首的简要分析[1]。

1.1 调式音阶嫁令阔以五声音阶为主,在26首中共有24首是五声音阶,占92%。

其中饶河县的《找情郎》,虽然其中加入了变宫,全曲变宫共出现了两次,但变宫均为弱位置上的经过音,因此仍为无声徵调式音阶;还有同江县的《劝阿哥》仅在第二乐句的切分弱位置上出现了一次变宫,并且曲中未出现dou,因此也只能算作缺少商音的五声羽调式音阶。

六声音阶有饶河县的《渔歌(二)》,为六声加入了清角的宫调式,清角在全曲共出现了两次,均为强拍位置;同江县的《想起阿哥》为六声加清角宫调式,其中清角在第三句强拍位置时出现,处于全曲的3/4处,引起了全曲的高潮,衬出了思哥心切,使想念之情达到了高点。

从《乌苏里船歌》看赫哲族“嫁令阔”的现状与变迁作者:于洋来源:《北方音乐·上半月》2014年第01期每每听到郭颂老师演唱的《乌苏里船歌》,都会如醉如痴。

赫哲族人民喜爱音乐,尤其善于歌唱,很多歌曲都是歌手们有感而发。

而优美的曲调一旦被民间流传,就会成为民歌,这些歌曲赫哲族人就叫它“嫁令阔”。

这首《乌苏里船歌》就是赫哲族的民歌“嫁令阔”。

《乌苏里船歌》的歌词创作于1962年。

为创作这首歌,词作者胡小石深入到赫哲族主要集居地同江的街津口、八岔,饶河的四排体验生活。

当时,三年自然灾害还未过去,百姓生活很苦,相比之下,赫哲族受到政府的照顾,吃供应粮,生活显得并不是特别苦。

赫哲族生活在乌苏里江和黑龙江边,抗日时期,日本侵略者曾对赫哲族采取过灭绝种族的屠杀,活过来的只有数百人。

胡小石去赫哲乡时正是秋天,大马哈渔汛,乌苏里江面上遍布赫哲族的渔船,都是小船,载两人,一人撒网,一人划桨。

他还住到江边滩头临时搭起的鱼窝棚里,与赫哲人一起吃杀生鱼。

赫哲人原始、尽情、壮阔的生活景象,为胡小石奠定了整首词的基调。

“赫哲人撒开千张网,船儿满江鱼满舱。

”这是当时的实景,并非夸张。

胡小石说,作曲汪云才比他在赫哲乡呆的时间要长,大概有半年的时间。

《乌苏里船歌》当年在哈夏音乐会上由郭颂演唱。

后来在中央广播电台每周一歌播出,由此成为当年家喻户晓的一首歌。

“嫁令阔”是赫哲族民歌的总称,意即小调、小曲的意思。

涉及了号子、儿歌、小调等多种体裁。

“嫁令阔”是一种情感纯朴、轻柔悠扬、流传很广的抒情歌曲,曲调旋律和节奏变化不大。

有些歌曲需要在特定时间和特定场合演唱。

也有些歌曲可以自由创作,表演时不但随意性较大,而且没有时间或场合限制,现编现唱,见啥唱啥。

是一种情感纯朴、悠扬豪放、流传很广的抒情歌曲。

这些歌曲多是用来歌颂美丽的大自然,抒发对家乡的山河、风光、沃土和田园的无限热爱。

乐句多为两句、四句构成。

调式以宫、徵、商、羽调为主,曲调以五声音阶组成。

浅议赫哲族”嫁令阔”中情歌的音乐情感赫哲族传统民歌蕴含着高兴、热情、自信、陶醉、焦虑、渴望、浪漫、美丽的、简单的、关心的、坚定的、专一的情感特征。

赫哲族民歌“嫁令阔”是其民族的重要音乐表现形式,本文分析了“嫁令阔”中情歌的情感特征,从而反映赫哲族以歌抒情的文化传统。

标签:赫哲族;音乐;情感引言:赫哲族人们用歌曲表达情感,陪伴劳动。

他们在歌唱中感受生活,创作了许多反映赫哲族生活的优秀音乐作品,赫哲族音乐文明是在绵长的历史进程中孕育和成长起来的。

近年来,广大作曲家创作了许多反映赫哲族生活的优秀音乐作品,歌颂了赫哲族家园的幸福和昌盛,使赫哲族音乐走向全国和世界,得到艺术界的重视,但目前还需要一步一步地挖掘和收集、承继和保护赫哲族音乐,创造出兼具年代精神和民族特色的音乐作品,使赫哲族音乐进一步发展和传承。

一、音乐情感概况情感是人类用来表达对事物的爱或情绪的一种特殊的心理表达方式,它本身包含着爱、恨、怒、悲等心情。

赫哲族的特点是性格大胆情感丰富,在漫长的历史中,赫哲族是用“嫁令阔”传统民歌,用“伊玛堪”说唱艺术来记录赫哲族历史的变化。

对于赫哲族来说,民歌是传承艺术的最为古老的方式,用来揭露黑暗,讴歌光明,表达对爱情、美、自由的向往和追求。

传统赫哲族民歌包含情歌、叙事歌、仪式歌等。

其中有很多情歌都是描写姑娘对心仪哥哥的爱恋,以及和哥哥约会时的心情。

二、音乐情感特点赫哲族传统民歌“嫁令阔”是赫哲族人们交流的美好方式之一,蕴含着爱、恨、怒、哀、喜悦等情感,其音乐情感特征体现在以下六点:1.情感含蓄,相思抒情在赫哲族情歌中,分别时的相思是最常用的主题,丈夫或情人外出打猎钓鱼,女人把无限的思念放在他们身上。

赫哲族男人经常进山打猎,下河捕鱼,进山要提防猛兽,要提防大雪,要提防严寒,下河要提防风暴,要提防浅滩,在家里的女人会想念自己的爱人或老公。

比如《狩猎哥哥回来了》这首歌的每一段都是先写风景铺垫,再写思念。

“太阳落山鸟归巢,月亮高高挂树梢,狩猎的哥哥还没回来....”歌曲从头到尾没有流露出一个“爱”字,但却表现了女人在家等待的温暖情感。

浅谈赫哲族民歌“嫁令阔”作者:丛宝银来源:《文艺生活·文海艺苑》2015年第02期摘 ; 要:文章经过长期的赫哲族生活,从五大方面阐述了赫哲族民歌“嫁令阔”的产生、特点和分类,并分别进行了详细的介绍,以便于各民族人民了解赫哲族文化,更加热爱赫哲族民歌。

关键词:“嫁令阔”;语言特点;艺术特点中图分类号:J607 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)06-0139-01赫哲族是黑龙江省的世居民族,主要聚居在黑龙江省同江市街津口赫哲族民族乡,八岔赫哲族民族乡,饶河县四排赫哲族民族乡和佳木斯郊区敖其镇赫哲族民族村。

赫哲族自古依靠渔猎沿三江两岸逐水而生,随着郭颂老师演唱的《乌苏里船歌》在大江南北的传唱,这个在中国东北边疆三江流域世居的赫哲族与歌曲中那优美流畅的旋律一起,越来越为人们所熟知。

一、“嫁令阔”概述民国期间,我国著名的民族学家凌纯声先生在对赫哲族地区调查时对该民族音乐有个评价:“器乐方面极不发达……唱歌却颇为发达;不论男女老幼都会唱歌,并自作歌曲,别创新声。

”“嫁令阔”就是赫哲族音乐的基本曲调,是民间口传文学重要的组成部分。

““嫁”赫哲语是名词,“歌”的意思你;“嫁令”是唱歌的意思;“阔”是赫哲语关系形容词的附加成分。

它接缀在名词和动词上,表示名词和动词的指令范围。

“嫁令阔”为男人所唱有实词的民歌的总称。

内容多与渔猎生活有关,歌词是触景生情即兴编唱的,多抒发对家乡的热爱,也有劳动歌曲,历史故事和传说等,生动的记载着这个无字民族在各个时期的生活侧面。

虽然赫哲族人口较少,但却能歌善舞,具有歌唱的天赋,几乎每个人都能触景生情地演唱优美动听的“嫁令阔”,年纪大的赫哲人也能唱几段赫哲族民歌。

这些民歌曲调特色鲜明,音韵优美动人,是赫哲族人民真情实感的自然流露,是与他们的渔猎生产,宗教祭祀,生活娱乐过程分不开的。

二、“嫁令阔”的分类1.古歌。

内容具有神话、族源等性质,它反映了古代赫哲人民的生活和愿望,通过口头流传至今。

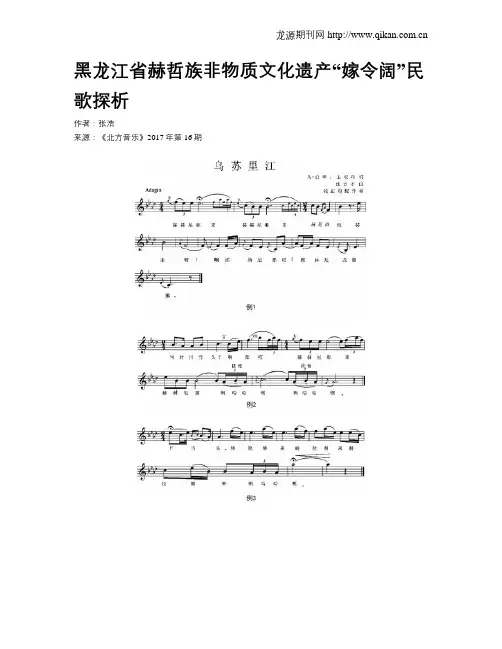

黑龙江省赫哲族非物质文化遗产“嫁令阔”民歌探析作者:张浩来源:《北方音乐》2017年第16期【摘要】黑龙江省是一个多民族的省份,有很多历史悠久、文化独特的游牧渔猎民族,赫哲族就是其中之一。

赫哲族人民在漫长的历史进程中,以其聪明才智创造了灿烂的民族文化,在赫哲族文化中,民歌占有着重要的地位,赫哲族民歌是赫哲族传统艺术文化中的重要组成部分。

黑龙江省有着大量的非物质文化遗产,赫哲族的民歌“嫁令阔”被列入首批黑龙江省非物质文化遗产名录。

本文主要对我國著名女高音歌唱家,歌剧表演艺术家、声乐教育家张权先生演唱的《乌苏里麻木》中的“衬词”演绎进行分析,进而突出赫哲族非物质文化遗产“嫁令阔”民歌独特的艺术特色。

【关键词】黑龙江;赫哲族;非物质文化遗产【中图分类号】J60 【文献标识码】A一、赫哲族民歌“嫁令阔”概述赫哲族民歌“嫁令阔”是随着赫哲族人世世代代的生产生活而逐渐产生的,使用赫哲族语言演唱,因没有文字,数百年来只能靠口口相传,具有典型的原生态特征,是赫哲族人心中最淳朴真挚情感的表达方式之一。

“嫁令阔”民歌采用即兴表演的形式,主要为一曲多用,经历了历史的积淀,很多经典的旋律被传承下来。

在即兴表演时,通常根据不同的情境在原有的旋律基础上对其进行调式、调性或装饰音等的变化处理;歌词在原有的基础上进行改动或者完全填入新词;声腔的运用也会有所调整,以适应不同情感的表达。

“嫁令阔”民歌,主要采用五声音阶,其中以宫调式、徽调式最为常见,其次是羽调式,较少使用商调式和角调式。

节拍以2/4、4/4拍为主。

“嫁令阔”音乐形式丰富,有仪式性、叙事性、抒情性歌曲和儿童歌曲等,展现了赫哲族的历史变迁。

“嫁令阔”民歌的歌詞中衬词的使用是很有特色的,例如“啊郎”、“赫尼那”、“啊哈哈嘿”、“改根”这些衬词都是赫哲族语的方言,并无实际意义,主要是为了表达歌曲中歌词和旋律所不能表达的深切情感,这些“衬词”大大提高了“嫁令阔”的欣赏性,是“嫁令阔”民歌独有的民族特色。

赫哲族音乐多元化发展研究【内容摘要】文章通过对赫哲族音乐文化的研究,肯定了赫哲族的民族地位和渔猎生活的特殊性,分析了其多元化发展的形式、现象及特征,以丰富我国多民族文化艺术宝库。

【关键词】赫哲族音乐多元化发展赫哲族是我国少数民族之一,主要分布在黑龙江省的同江、抚远、饶河等县的沿江地区,也有部分居住在佳木斯、富锦、桦川、依兰等县,现在人口有4000多人。

赫哲族以渔猎为生,也耕种少量土地,曾信仰萨满教。

在长期的渔猎生产中,勤劳勇敢、善于歌唱的赫哲人,经过广泛的口头传唱形成发展起来,是人民群众用以表达自己的思想、感情、意志和愿望的一种歌唱艺术形式。

他们用自己的智慧、才能创造了各种民间音乐和说唱文学,丰富了祖国的文化艺术宝库,其中,最著名的赫哲族音乐有民间小调、说唱艺术、宗教音乐和舞蹈音乐等多种,后来又发展出许多合唱形式的作品,其中最具有代表性的是“嫁令阔”“伊玛堪”、宗教音乐和舞蹈音乐。

那时没有高度的理论概括,没有形成语言系统,随着时代的进步,音乐的内容、题材和体裁逐渐向多元化发展。

一、“嫁令阔”赫哲族人民喜爱音乐,尤其善于歌唱,很多歌曲都是歌手们有感而发。

而优美的曲调一旦在民间流传,就成为民歌。

民歌和赫哲族人民的生活有着最直接、最密切的关系。

这些歌曲赫哲族人就叫“嫁令阔”。

“嫁令阔”是赫哲族民歌的总称,意即小调、小曲的意思,涉及号子、儿歌、小调等多种体裁。

曲调旋律和节奏变化不大,这些民歌大多即兴填词,曲式结构非常简单,大多是一至二个乐段,手法多用赋、比、兴,体现出了少数民族民歌形象鲜明、人物生动、语言明快等特征。

有些歌曲需要在特定时间和特定场合演唱,也有些歌曲可以自由创作,表演时不但随意性较大,而且没有时间或场合限制,现编现唱,见什么唱什么,且民歌的内容和曲调都是现场随意发挥,表演者可随意用身边的任何工具或用具做伴奏的乐器,表演时十分陶醉,如常见的《想情郎》《思恋调》等;乐句多为两句、四句构成;调式以宫、徵、商、羽调为主,曲调以五声音阶组成;演唱中经常以“赫尼娜”“哦呐呐”“牡丹初”“百本初”“也林初”“匡库尔嗒”等没有实际意义的衬词相衔接,作用相当于汉族民歌中的“哎嘿呦”“依个呀尔呦”等。

学 术 论 坛赫哲族的民间音乐属中国音乐体系,音乐特点表现在调式音阶、节拍节奏、曲式结构、歌词四个方面。

赫哲族的民间音乐作品多采用五声音阶,宫调式和徵调式最常见,其次是羽调式,商、角调式较少;另外还有六声和四声甚至仅由1、2、3三音列组成的歌曲。

节拍方面强弱分明,节奏整齐是其最大的特点。

赫哲族的水上生活决定了其音乐旋律的波浪式进行,好似小舟在乌苏里江的波涛中乘风破浪。

歌词符合表达情感内容的要求,与曲调相贴切,赫哲族特有的衬词“赫尼哪”为情感表达及音乐的延续起到了很好的抒情作用。

以下是笔者据《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》所收录的38首民歌(其中包括嫁令阔26首,依玛堪7首,萨满调5首)对嫁令阔、依玛堪、萨满调的音乐形态进行了简要分析。

1 嫁令阔《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》中收录的嫁令阔共有26首,以下是对这26首的简要分析[1]。

1.1调式音阶嫁令阔以五声音阶为主,在26首中共有24首是五声音阶,占92%。

其中饶河县的《找情郎》,虽然其中加入了变宫,全曲变宫共出现了两次,但变宫均为弱位置上的经过音,因此仍为无声徵调式音阶;还有同江县的《劝阿哥》仅在第二乐句的切分弱位置上出现了一次变宫,并且曲中未出现dou,因此也只能算作缺少商音的五声羽调式音阶。

六声音阶有饶河县的《渔歌(二)》,为六声加入了清角的宫调式,清角在全曲共出现了两次,均为强拍位置;同江县的《想起阿哥》为六声加清角宫调式,其中清角在第三句强拍位置时出现,处于全曲的3/4处,引起了全曲的高潮,衬出了思哥心切,使想念之情达到了高点。

在调式方面,其中宫调式最多,共10首,占38%;徵调式次之,共8首占31%;接着是羽调式,共5首占19%;其次是角调式,共2首;最少的是商调式1首,为同江县的《回想起从前的生活》。

1.2节拍节奏以2/4、4/4、3/4拍为常见。

其中2/4拍为最多,在26首民歌中出现了15次占58%; 4/4拍共5首;3/4拍共2首;其次是4/5拍共3首;此外还有3/8拍的共1首,为同江县的《想起阿哥》。

赫哲族音乐赫哲族民歌有何民族特点

>赫哲人凭着他们的勇敢和勤劳,在漫长而艰辛的历史长河中,在他们特有的渔猎生活中创造并发展了本民族丰富的物质文化和多彩的精神文化,赫哲民歌(赫哲语为嫁令阔)就是其中瑰丽的一篇。

但凡是男女老少都能触景生情,唱几曲即兴的调子。

主要曲调有赫尼哪调、嫁令阔调、萨满调、伊玛堪调、白本出调、喜调、悲调、老头调、少女调等。

“赫尼哪”是一种民间小调,多是妇女们在劳动中哼唱的明朗轻快的曲调,它婉转清丽,悠扬嘹亮,旋律优美。

著名的赫尼哪调有《乌苏里船歌》、《春季生产歌》“嫁令阔”是一种情感纯朴、轻柔悠扬、流传很广的抒情歌曲,用来歌颂美丽的大自然,抒发对家乡的山河、风光、沃土、旷野的无限热爱之情。

嫁令调中著名的有《松花江相会情歌》;萨满调的代表有《跳鹿神鸠神歌》、《跳神归来歌》、《家祭神歌》等,主要在萨满进行跳神活动时唱;朗朗上口,深受群众欢迎的伊玛堪调素经《西尔达鲁莫日根》为代表作品。

白本出调,多是老太太给孩子唱的故事歌的曲调,调缓音长,娓娓动听,如《长虫兄妹》、等喜调唱欢乐之情,如欢乐的《解放后的生活》。

悲调伤感忧愁,有《过去痛苦的日子》唱得令人落泪;老头调和少女调,是模仿老头和少女的声调,借以表达人物性格、特征和心理活动的曲调。

·181·艺术研究赫哲族音乐研究综述杨 润1 乔钟乐2(佳木斯大学…音乐学院,黑龙江…佳木斯 154000;中央音乐学院…音乐学系,北京 110000)摘 要:本文对赫哲族音乐研究的文献进行数据统计并进行详细归类,同时对赫哲族民间音乐中的“嫁令阔”“伊玛堪”和赫哲族音乐的传承进行讨论。

关键词:赫哲族;民间音乐;传承赫哲族是我国东北地区历史悠久的少数民族,主要分布在黑龙江省同江市、饶河县、抚远县。

少数人散居在桦川、依兰、富锦三县的一些村镇和佳木斯市。

赫哲族民歌有10多种,内容涉及生活的各个方面,有渔歌、猎歌、情歌、叙事歌、新民歌等。

由于笔者的家乡与赫哲族聚居地相距不远,所以此次,通过中国知网将赫哲族的音乐文献进行整理综述。

1 赫哲族音乐研究文献统计1.1 期刊论文对2015年以及之前文献的整理统计,共检索到学术论文108篇。

涉及的期刊有《中国音乐》《艺术研究》《北方音乐》《大众文艺》等音乐期刊。

研究内容主要集中在赫哲族的“嫁令阔”、“伊玛堪”、萨满音乐、民间音乐的传承与发展等方面。

1.2 硕士论文通过中国知网()对2015年以前的硕博论文进行检索,共检索到8篇相关硕士论文,分类如下:第一,赫哲族民间音乐研究,共5篇:徐熳《“伊玛堪”说唱音乐探析》中央民族大学,2007。

于鑫淼《赫哲绝唱“伊玛堪”在“乌日贡”中的创新》哈尔滨师范大学,2013。

李昱明《试论赫哲族民间音乐及其文化内涵》中央民族大学,2008。

王宏伟《流淌的旋律》哈尔滨师范大学,2013。

…李佳《赫哲族民歌的艺术研究》哈尔滨师范大学,2014。

第二,赫哲族音乐文化变迁研究,共2篇:李丽梅《民俗旅游与文化变迁》中央音乐学院,2008。

韩冰《赫哲—那乃跨界民族传统音乐文化变迁研究》中国音乐学院,2011。

第三,赫哲族音乐的传承与发展,共1篇:李艳双《文化的延续—街津口吴氏家族对赫哲族音乐的代际传承研究》哈尔滨师范大学,2012。

音乐艺术研究 Research on Music Art71赫哲族民歌演唱研究范佳春(哈尔滨师范大学音乐学院,黑龙江 哈尔滨 150080)摘要:赫哲族民间音乐属于中国音乐体系,音乐特点表现在节拍节奏、调式及旋法三个方面。

赫哲族民间音乐多采用2/4拍和4/4拍、3/4拍,其次是5/4拍,散拍很少见,强弱分明、节奏整齐是其最大的特点。

赫哲族民间音乐中也常出规“老三点”和前松后紧的节奏型,但不如满族、锡伯族典型。

关键词:赫哲族;民歌演唱;特点赫哲族是一个热爱音乐、善于歌唱的民族。

她的人口虽然少,然而民间音乐却非常丰富多彩。

在20世纪60年代,根据赫哲族民歌改编的《乌苏里船歌》便唱遍了全国,那优美动听的旋律更飞出了国界,被世界各国的音乐爱好者视为中国民歌的代表作。

一、赫哲族概述赫哲族共有五千多人,是我国人口最少的民族之一。

主要分布在黑龙江省同江、抚远和饶河等县的沿江地区,少数居住在抚远镇、勒得利、苏苏屯、佳木斯和富锦、集贤、依兰、桦川等县境内。

赫哲族是我国北方唯一以捕鱼为主要生产方式的民族,他们居住l.的三江平原和完达山一带,景色壮丽,河流交织,江流宽稳,土壤肥沃。

三江口盛产各种鱼类,以大马哈鱼最为著名。

完达山余脉蓊郁蜿蜒于虎林、饶河等县境内,山上有茂密的森林,林中栖息着各种珍禽异兽,从遥远的古代起,就是天然渔场和逐猎之地。

除了从事捕鱼外,赫哲人还从事狩猎业。

赫哲族的族源与我国东北的古代居民“肃慎”“挹娄”“勿吉”“黑水”“野人女真”有密切关系。

赫哲族的语言属阿尔泰语系满洲一通古斯语族满语支,没有文字,由于长期和汉族杂居,大多数人通用汉语文。

赫哲族信仰萨满教,相信万物有灵。

二、赫哲族音乐体裁赫哲族民间音乐包括民歌、说唱音乐“伊玛堪”歌舞和器乐等体裁。

赫哲族的民歌称为“嫁令阔”,其意义是“歌曲”,与达斡尔族的“扎恩达勒”、鄂温克族的“扎恩达勒尕”以及鄂伦春族的“赞达仁”的词义相同,发音也近似。

“嫁令阔”的歌词多为即兴编唱,也可以不用实词而只用衬词来演唱,其特有的衬词为“赫尼那”“啊拉赫尼那”等。

赫哲族民间音乐探索作者:张永全来源:《艺术科技》2015年第08期摘要:在历史长河中,赫哲人经过艰辛的努力拼搏,凭着他们的勇敢和勤劳,在他们特有的渔猎生活环境中创造了本民族丰富的物质文化和丰富多彩的精神文化。

民歌就是其中一种具有独特情感的、古老的民间文化艺术形式,是我国民族非物质文化宝贵遗产,是赫哲族原生态的有声文化之一。

关键词:赫哲族;民歌;音乐状况;特征在历史长河中,赫哲人经过艰辛的努力拼搏,凭着他们的勇敢和勤劳,在他们特有的渔猎生活环境中创造了本民族丰富的物质文化和丰富多彩的精神文化。

赫哲族这个只有语言,没有文字的民族,用口头流传的传统民歌和口头说唱艺术“伊玛堪”,故事“说胡力”,神话“特仑固”等艺术形式与流传下来的赫哲族语言一样,承载和记录了赫哲族的沧桑历史。

民歌就是其中一种具有独特情感的、古老的民间文化艺术形式,是我国民族非物质文化宝贵遗产,是赫哲族原生态的有声文化之一。

1 赫哲族传统民歌的总体状况目前,世界上还没发现没有音乐、没有歌声的国度和民族;在有人群的地方,只要有语言存在,就会有音乐、歌声。

有目的地唱歌,是人类特有的穿音变换技能,能使语言腔调按大脑思维所要表达的情感而发生变化、美化,并形成所欲表达旋律的特殊功能。

每个民族都有自己的民歌。

民歌是人们对各项事物的感受、体会、向往、追求、叙说、表达、沟通、宣泄、抱怨、激愤、爱憎和赞美、颂扬而唱出的心灵之声。

赫哲族民歌在歌词韵脚方面,由于语言特点,原汁原味的赫哲族民歌很少讲求押韵,特别是直译过来的歌词只是原意,就像是说话;有些韵脚是翻译者的微调,为了便于唱时上口,在不变内容的基础上简单压住头韵和尾韵。

赫哲族的许多民歌,经过了口头民间传播和近代、当代人的不断搜集、整理后,已经在不同的历史时间,用五线谱、国际音标和汉字、汉语拼音以及声、像、磁带、硬盘等形式记录下来了。

由于产于民众,流传于民众,自娱自乐,深得民心,因而久唱不衰。

赫哲族民歌反映了众多人的心声,适合于众多人的口味,是群众情感的提炼、智慧的结晶,得民心、顺民意,因而它便会以顽强的生命力在民间流传下来。