二分宅分析

- 格式:doc

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:4

建筑先例分析目的先例分析是建筑学习的一种重要手段和途径,有效的观察和分析取决于正确的设计观和合适的方法。

通过对于经典先例的分析,可以点滴积累对于现代建筑的基本知识,获取现代建筑的基本语汇。

掌握建筑分析的方法,可为我们提供一种深入学习理解优秀建筑的工具,由此为设计提供各种有价值的想法。

内容在全面收集所选建筑先例相关资料的基础上,从多个角度来进行研读与分析。

以下提供的是一些可供选择的分析角度。

需要强调的是,优秀作品固然有着某些共性,但是建筑师在建筑中强调的重点以及他们的兴趣焦点,都会因不同历史时期的时代因素或者建筑师的个人因素而有所不同。

因此对于具体的先例,当然并且也应该去选择不同的方面来进行分析,甚至可以在分析中发展出自己独特的视角。

1.背景——建筑师——建筑物2.环境——文化环境——物质环境——乡村——都市3.建筑——功能(计划)——空间——结构/ 重力/ 形式——光——视线(景观)——交通(Route, Transportation, Communication)——形象☻形体的体块与体量☻比例☻材料☻色彩——细部(细节)☻材料与建造☻关系(概念)要求以二人为一合作小组,在教师的辅导下选择一幢规模、性质合适的建筑实例,并通过多种不同途径(杂志、书籍、互联网)来收集相关资料,加以分析。

在学习过程中,鼓励同各小组之间发生积极的交流与探讨,已达到事半功倍的效果。

最终成果要求包括:1、可揭示模型1:50 或1:100(视建筑物大小而定,并鼓励表达建筑环境)并可以辅以一系列不同比例的概念性解读模型。

(各)模型的制作方式与材料选择应对揭示、表现、突出建筑师的设计概念或者兴趣重点有所助益,而不仅仅是由二维图纸向三维实体的演变。

2、分析图纸不少于两张A2单幅图(594ⅹ420);墨线用器,辅以渲染或拼贴,构图自定。

并鼓励以不同手段与媒介(如模型照片,内部空间感知的模拟等)来呈现对于该建筑的认识。

3、过程及素材的记录、整理与呈现。

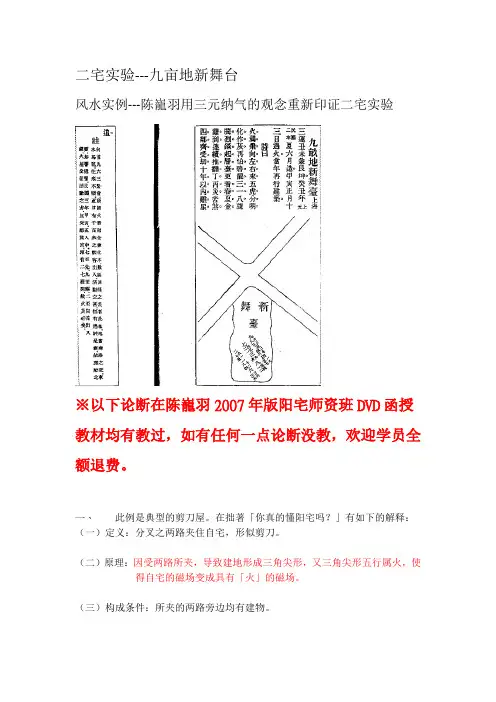

二宅实验---九亩地新舞台

风水实例---陈巃羽用三元纳气的观念重新印证二宅实验

※以下论断在陈巃羽2007年版阳宅师资班DVD函授教材均有教过,如有任何一点论断没教,欢迎学员全额退费。

一、此例是典型的剪刀屋。

在拙著「你真的懂阳宅吗?」有如下的解释:(一)定义:分叉之两路夹住自宅,形似剪刀。

(二)原理:因受两路所夹,导致建地形成三角尖形,又三角尖形五行属火,使得自宅的磁场变成具有「火」的磁场。

(三)构成条件:所夹的两路旁边均有建物。

(四)凶应:

1、犯官司。

(因前面有木形煞)

2、发生纠纷、口角多。

(因建地为火形煞)

3、主车祸、血光、火灾。

(因火形煞)

4、于尖端开门主犯桃花、损丁。

(五)解法:

1、在屋前种树挡煞。

2、将屋前三角形建地隔开不用。

3、不要将门开在尖端的方向。

二、前面左侧的路收未气,右侧的路收申气,旺于上元,故日有千百众之观客出入,活动之甚,无有过于是者。

阳宅十书:宅基外形吉凶(完整图解珍藏版)地形关系福祸:住宅的来脉气势【原文】人之居处,宜以大地山河为主。

其来脉气势最大,关系人祸福最为切要。

若大形不善,总内形得法,终不全吉。

故论宅外形第一。

阳宅来龙原无异,居处须用宽平势。

明堂须当容万马,厅堂门庑先立位。

东厢西塾及庖厨,庭院楼台园圃地。

或从山居或平原,前后有水环抱贵。

左右有路亦如然,但遇返跳必须忌。

水木金土四星龙,此作住基终吉利。

惟有火星甚不宜,只可剪裁作阴地。

倘有卓笔及牙旗,耸在外阳方无忌。

更须水口收拾紧,不宜太迫成小器。

星辰近案明堂宽,案近明堂非窄势。

此言住基大局面,别有奇特分等第。

【白话提要】本篇论述的是屋宅的外部地理形势。

我们人所居住的地方,应当是以龙脉气势雄厚的大地山河为主,这与人的祸福关系是最为密切的。

如果居住地的总形势不好,即便是屋宅的内部格局符合法度,终究也不能称之为完全吉利。

所以第一章就要讨论宅外形。

能够成为阳宅,其来龙原本也没什么不同,建造住宅所选用的地方必须要宽阔平坦。

明堂区域要宽广得似乎能容万马,先要确定厅堂、门和走廊的位置,然后再一一规划东、西两侧的厢房、书房、厨房、庭院、楼台和果园、菜圃等。

无论是住在山区还是平原,屋宅前后有流水环绕蜿蜒曲折,左右两侧有道路延绵,这样的地势定是宝地,但是若遇上有返跳的情形必须要禁忌。

曲形、直形、圆顶、方顶这四种状貌的山峦用作住宅的基地始终会吉利,而只有尖顶的山峦不适宜建阳宅,只能用作墓地。

如果是在朝山处耸立有卓笔、牙旗则不需要忌讳。

水的出口入口也必须迁回收束、缠护周密,但不能太过急迫而成为小器。

星辰接近案山而明堂宽敞平坦,案山接近明堂也不是狭窄的形势。

这里谈论的是住宅基地的大体局面,此外还有各种奇特状貌需要详细区分,得出优劣等级。

白话图解:阳宅风水概述风水起源“风水”一词最早见于郭璞所著的《葬书》中:“气乘风则散,界水则止,聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。

”《葬书》首次明确了风水的概念,并指出风水宝地必定是“生气”旺盛的“藏风聚气”之地。

━━━━━━━━━━━摘要/通过对二分宅的内外空间、其材料构造以及造型分析,探索中国现代住宅的发展方向。

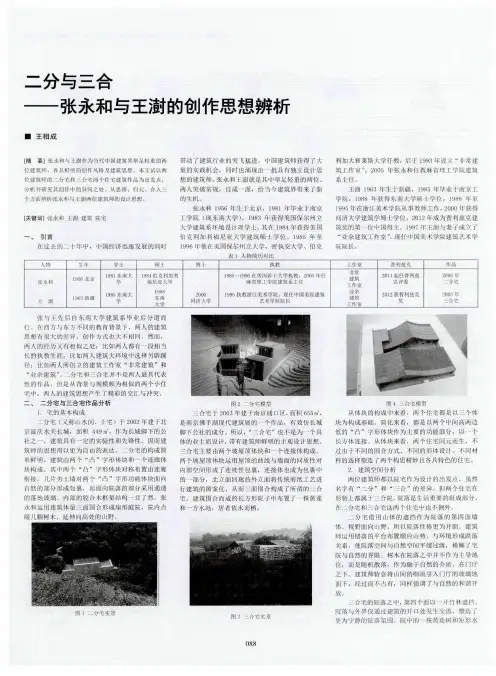

关键词:外空间内向空间材料二分━━━━━━━━━━━━━ABSTRACT/Through the inside and outside space, the two house of its material structure and modeling analysis, explore the development direction of Chinese Hyundai Residence.KEY WORDS/external space, introvert space ,material, dichotomization━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━姓名侯玉建筑学1001 班学号101504105完成日期13/6/1 一、关于建筑师张永和1977年考入原南京工学院(现东南大学)建筑系。

1981年赴美自费留学。

先后在美国保尔州立大学和伯克利加利福尼亚大学建筑系分别获得环境设计理学士和建筑硕士学位。

1993年起,与鲁力佳成立非常建筑工作室并开始在国内的实践。

张永和与非常工作室之后关注的核心问题逐渐转化为建筑与基地,建筑与都市或自然风景之间的关系。

北京二分宅就成功地建立了地形与建筑之间相互制约又相互激发的关系。

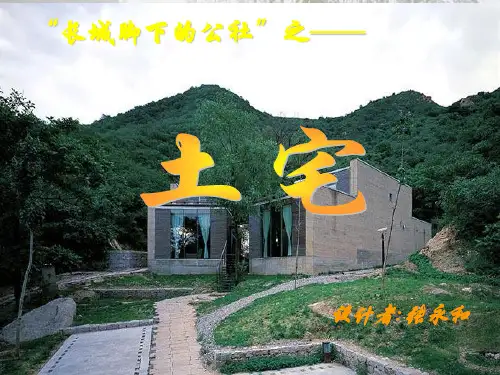

二、关于二分宅“二分宅”是由富于创新精神的亚洲建筑师在“长城脚下的公社”所设计的12座住宅之一,该楼盘是“SOHO中国”开发的一个工程项目。

张永和及其非常建筑工作室设计出了能够拥抱山水的“二分宅”——兼具字面和比喻意义。

该构想是“要将北京传统的四合院从其拥挤的城市空间移植到古朴的大自然中来,”张永和解释道。

对于“二分宅”,张永和借鉴并采用“土木”(泥土和木头)作为主要建筑材料的古老概念。

1、环境分析二分宅(或称山水间)位于水关长城脚下11个别墅中的置高处,依山就势,一分为二拥抱着山谷。

长城脚下的公社时间:开始运作于2000 年9月,至2002 年4月,一期住宅分别进入完工精装阶段。

建筑师:首期开发的12 栋别墅的建筑师――12位全部来自亚洲国家、年龄在三四十岁、被誉为“正在向大师迈进、最有希望崭露头角”的亚洲青年建筑师。

主旨:建造一个私人住宅的当代建筑博物馆,并且希望通过这个具有实验性的举动,影响中国一代的建筑师、开发商和消费者,为我们新生的“年轻”国家在当代建筑的发展上做出贡献。

要求:对这些未来的建筑大师,投资方的设计任务书除了用地与用材(希望建筑师用当地可以找到的材料)的限定外,几乎再没有什么条条框框。

1 外空间:建筑与环境融合2 内空间:形式与功能分析3 建筑材料分析4 建筑风格和思想内涵5 建筑师张永和“山水”意境这栋建筑从当中被分成两半,藉以引入了不同的景致、空间,也带入了“山水”意境。

水的部分,有条小溪直直地登堂入室,在入口的玻璃地板之下粼粼闪光。

一层功能分区布局功能分区布局分明:二分之南半部分以日常生活需要为主,工人房紧挨餐厅洗衣间,方便劳作。

二分之北半部分则是满足交往展示需要。

内外空间的过渡空间的变化和对比混凝土建筑采用混凝土条形基础,条形基础的完成面表达木模板的水平线条和木纹痕迹。

一层地面采用青石板,但在条形基础上表面保留水泥地面做法。

夯土墙土的基本形态是两个L形平面,凸字形立面的墙,与山体围合成山地院落。

夯土墙――建筑群中利用当地建筑资源的最好实例。

争议夯土墙――当地建筑资源利用实例同时也是最引发争议之处。

与当地文脉相悖,最原始的夯筑法也成为施工难度最大,最耗成本之处。

建筑师的本意:让建造更加实际化――而建造过程本身似乎适得其反。

其实每次尝试都不可能<a name=baidusnap0></a>一帆</B>风顺,每个初衷的实现也都要经历其过程我们有充分理由相信,在继续的摸索中,建筑师的初衷――将现代建造与中国特色相结合的思路会孕育出低成本的中国现代建筑。

地理名著《二宅玄机》阴阳二宅全书赏析某坟,七运乾山巽向兼亥巳。

七运乾山巽向兼亥巳三分,坤龙入首,离方高峰,水神自西流东,开池停蓄,用于癸酉年十二月初八日巳时。

挨星五行,水里山上,月白又逢兑七到山,此为(伏吟)。

山上排龙,又得破军到水,即为下水。

上山下水用法颠倒,后空坐水者,尚可求福。

有巽水特朝,坐实可知.穴虽坐实,后山或有低田,迂远空旷,亦能获福.切忌高田,高地,及其堆高墩,村庄,屋宇于坐山,主葬后即有口舌,口碎,喉痛不舒之恙。

即丙子,丁丑两年,亦堪不顺。

戊寅己卯两年,坐山三七相冲,三即震为木,七即兑为金,金木相克于坐山,所谓:反吟,者是也,.是年定有官非,并多欠安。

即癸未年建,七赤到山,女丁,小口亦不甚安乙酉年,暗建临山,诸事小心丁卯,戊辰六月,似有丁口建安之象,急宜更改山向,自论转祸为福.或于来年秋冬,择吉将金墩卸去重堆,却合修龙之妙.要知葬后十年内,丁财不能稳足,却由山向及水神,用不得其宜耳!水里上格,须见乾兑离三方水来为妙,切忌巽震坎三方有水去来,逢流年紫白三七二九到山,到水,是年多剥削.解说:根据内容提示,七运乾山巽向挨星图如下:左边山星,依次向星,最后运星.读者可以依次填入九宫格中,观察时比较直接.坎宫:四二三,坤宫:五三四,震宫:六四五,巽宫:七五六,中宫:八六七,乾宫:九七八,兑宫:一八九,艮宫二九一,离宫:三一二文中所言癸酉年十二月初八已时,查得嘉庆十八年,也就是西元1813年,阳历12月30日.依流年所述,例于下,丙子(1816)丁丑(1817)戊寅(1818)己卯(1819)癸未(1823)乙酉(1825)丁卯(1867)戊辰(1868)坤龙入首排得龙五,离宫高峰排得三禄对七运而言均是衰死之气,对人丁不利.八运山星入囚,更损家长.此局山颠水倒,章氏对形式要求:迂远空旷,有圆光放亮之水缠于穴后,蒋大鸿提出坐山骑龙为上格.才能用于此种山向,富贵绵远。

此局章仲山还有一个见就是到八运时,换天星之法,此法参看《移星换斗》一章,有详细描述.总之七运乾山巽向坐实朝空大不利,山龙局使用时须小心。

阳宅指南注解--张帅阳宅指南注解(一)《阳宅指南》为蒋氏经典著作之一,内容晦涩难懂,然注解难寻,遂决定自己注解。

如有不对之处,请易有纠正。

分四篇注解发文。

阳宅指南蒋大鸿著张帅注解一节第一要诀看宅命,动处乘空实处静;空边引气实边收,命从来处天然定。

~宅命起于建造之时,看门引起而得座向,于是宅命成立的条件是起造年运和座向。

向星生旺之所应空应动应引起,山星生旺之处需实需静需藏气。

第二要诀看宅体,端圆方正斯为美;前后修长蓄气专,若然匾阔分途轨。

~宅体以端庄方正唯美,有适当的深度可聚气,入宽阔如算盘者,气不聚而散。

第三要诀看生向,坎离震兑针尖上;得乘正卦合天心,若交杂乱生魔障。

~生向的意思是定座向,针尖指罗盘天心磁针,定得正向为吉,兼卦太多或者空亡则收气庞杂,必然事故频发。

第四要诀辅粥星,他宫左右审虚盈;辅若虚时地之煞,弼虚两卦受灾惊。

一重辅弼一重福,若是重重福不轻;有人识得辅弼诀,选宅安身事事宁。

~这里讲的是城门诀,他宫左右即指向首左右宫。

第五开门引路诀,正卦装门莫偏泄;入门之卦空元神,元神衰旺此中别。

~开门纳气,应和向首同元,定向为人元,开门也是人元,则纳气纯良。

门口挨排向星,不可泄向首之气,且不可克泄宅命。

否则宅体若则宅衰。

一门正卦气无偏,前后门通两路接;若有旁门破卦身,纵然旺气非清洁。

~承上句,前后门一样装法,宅门不可过多,门多纳气庞杂,变数增多。

既辨门时更辨路,内路外路须兼顾;路在生方致百福,煞方引路多灾祸。

~开门还需识路,凶路吉门,或者吉路凶门都不合适。

路应安排在向星吉方,重重生入,不可克入。

宅中天井多宽旷,宅外回风不可当;时煞难明更凶猛,只言合元兔灾殃。

~此段讲入囚和天井的关系,时值入囚,而天井中空,回风之力可以免除入囚之凶。

添房动作察秋毫,不在年神在卦交;吉凶偶然驾煞位,伤丁破产不相饶。

~动土需要避开太岁和三煞,否则伤人。

层层进进说高低,莫谈福德与天医;只要高低匀且称,偏破昂陷不相宜。

~内外局之高低动静是否合意,非用八宅之法,而应该依玄空之法飞出星盘,合星盘者为美。

二分宅(或称山水间)liushuo2009发表于2010-12-30 14:026原名称:The Split House设计师:张永和设计单位:非常建築位置:中国北京竣工:2002年分类:别墅建筑内容:实景照片图片:12张打包下载标签:别墅建筑实景照片二分宅(或称山水间)位於水關長城腳下11個別墅中的置高處,依山就勢,一分爲二擁抱著山谷。

一方面保留了基地上原有的樹木,同時功能上又分離了主(較私密)、客(較公共)空間,形成半自然半建築的庭院圍合,將大自然景色盡收宅內。

一條在基地上現有的小溪蜿蜒穿過院子,在門廳的玻璃地面下渙渙流過。

自然的空間、景色和人造的建築空間和景觀溶合一體。

1、轉譯傳統北京四合院:將其從高密度的城市環境移植到自然景觀之中。

院子從在城市中被建築四面圍合變爲由山坡和房子環抱。

如此,建築和自然之間的界限模糊了。

房子二分也促成了人工與自然的結合,形成了山水之間的院宅—山水四合院。

二分宅尊重傳統但不是模仿傳統的形式,而是試圖創造出當代中國住宅的新形象。

2、建立一個靈活的原型:二分宅在這個山地住宅區的建設中將可能被“複製”若干次,因此它的兩翼的角度並非是固定的,而可以隨著不同的山地地形而調整。

針對不同的地形,互成角度的兩翼可依地形的各異在0°- 360°之間任意變化,可出現“一字宅”,“平行宅”,“直角宅”等等變形。

3、建造一個對生態環境影響較小、日後必要時能夠相對容易並乾淨地拆除的建築:借助中國以土木爲主要建築材料的傳統,二分宅用膠合木框架作結構,用保溫隔熱效果良好的夯土牆作維護,對環境的影響限制在最低限度;保溫隔熱性能具佳的夯土牆可形成冬暖夏涼的室內環境質量;同時在使用者較少的情況下,二分宅亦可僅開放一翼,以節省運行和維護費用。

專案名稱:長城腳下的公社11號住宅地址:北京延慶水關長城客戶:紅石公司設計團隊:劉向暉,陸翔,Lucas Gallardo,王暉,許義興諮詢合作:徐民生(結構諮詢)結構和材料:膠合木框架,夯土牆和木質噴漆推拉窗。

━━━━━━━━━━━摘要/通过对二分宅的内外空间、其材料构造以及造型分析,探索中国现代住宅的发展方向。

关键词:外空间内向空间材料二分━━━━━━━━━━━━━ABSTRACT/Through the inside and outside space, the two house of its material structure and modeling analysis, explore the development direction of Chinese Hyundai Residence.KEY WORDS/external space, introvert space ,material, dichotomization━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━姓名侯玉建筑学1001 班学号101504105完成日期13/6/1 一、关于建筑师张永和1977年考入原南京工学院(现东南大学)建筑系。

1981年赴美自费留学。

先后在美国保尔州立大学和伯克利加利福尼亚大学建筑系分别获得环境设计理学士和建筑硕士学位。

1993年起,与鲁力佳成立非常建筑工作室并开始在国内的实践。

张永和与非常工作室之后关注的核心问题逐渐转化为建筑与基地,建筑与都市或自然风景之间的关系。

北京二分宅就成功地建立了地形与建筑之间相互制约又相互激发的关系。

二、关于二分宅“二分宅”是由富于创新精神的亚洲建筑师在“长城脚下的公社”所设计的12座住宅之一,该楼盘是“SOHO中国”开发的一个工程项目。

张永和及其非常建筑工作室设计出了能够拥抱山水的“二分宅”——兼具字面和比喻意义。

该构想是“要将北京传统的四合院从其拥挤的城市空间移植到古朴的大自然中来,”张永和解释道。

对于“二分宅”,张永和借鉴并采用“土木”(泥土和木头)作为主要建筑材料的古老概念。

1、环境分析二分宅(或称山水间)位于水关长城脚下11个别墅中的置高处,依山就势,一分为二拥抱着山谷。

一方面保留了基地上原有的树木,同时功能上又分离了主(较私密)、客(较公共)空间,形成半自然半建筑的庭院围合,将大自然景色尽收宅内。

一条在基地上现有的小溪蜿蜒穿过院子,在门厅的玻璃地面下涣涣流过。

自然的空间、景色和人造的建筑空间和景观溶合一体。

2、外空间:建筑与环境的融合二分宅转译传统北京四合院:将其从高密度的城市环境移植到自然景观之中。

院子从在城市中被建筑四面围合变为由山坡和房子环抱。

如此,建筑和自然之间的界限模糊了。

房子二分也促成了人工与自然的结合,形成了山水之间的院宅—山水四合院。

二分宅尊重传统但不是模仿传统的形式,而是试图创造出当代中国住宅的新形象。

二分的建筑与二分的山岭围合成的内敛空间是民族建筑的表征。

分裂之屋可调节角度的广泛适应性使外部空间更加灵活。

这栋建筑从当中被分成两半,藉以引入了不同的景致、空间,也带入了“山水”意境。

水张永和二分宅——别墅分析的部分,有条小溪直直地登堂入室,在入口的玻璃地板之下粼粼闪光。

“二分宅”是“公社”建筑中在气质上最为内敛的,两堵高高的夯土实墙将两个均质的空间在入口处紧紧收束起来,入口被一棵树“封”住,侧身而过的铁梯联接着树后深凹的门厅。

“二分宅”首层只面向庭院的大面积玻璃窗,中庭既营造出传统四合院的私密性,又有山林野趣的幽境。

地势较高,又偏居一隅,“土宅”二层阔大的观景平台可以纵览点缀在山岭沟谷间的别墅群落。

“土宅”的庭院是一个“V”字形的向山岭和溪流开敞的绵延空间。

山岭构成了它的另一“墙”。

3、内空间:形势与功能分析二分宅在形态上,一分为二即是增强了其左右两体块的独立的特性。

鉴于周边的自然的环境,这样的做法使左右两个空间的关系减弱,通过立面窗的设计放大开敞庭院的效果,更是形成一种被自然所包裹的感觉。

因此,在内部的空间排布上,一层分离了辅助与起居、二层分离出了两个单独的卧室。

作为整个建筑唯一的公(图2)共连接部分,也采用了几乎完全封闭的形式,只是在靠近庭院空间处加上了一些小窗。

这是一个有别于传统的设计思路。

他通过这样的设计减弱了人与人之间的直接交流,突出人与自然的一种呼应。

分局两侧的人交流的方式是通过中间的庭院部分间接发生的。

(图1)从内部空间来看,一层左右两个体块分别承担了不同的功能,一个是起居功能,另一个是辅助功能。

深度逐渐变大。

在两者合围的中间,是绿色的庭院空间。

建筑师通过在左右两个体块的内侧部分设置通透的玻璃来达到一种室内与室外的呼应、同时也适当的弥补了左右两个体块之间呼应不足的缺点。

二层的卧室必须通过一层分别放置于左右两侧的楼梯方能到达。

(如图1)其功能分区布局分明:二分之南半部分以日常生活需要为主,工人房紧挨餐厅洗衣间,方便劳作。

二分之北半部分则是满足交往展示需要。

夯土墙和玻璃幕墙分别成L型围合,形成半虚半实形式。

工人房四周以夯土围合,具有良好的私密性。

门厅与起居室起连接作用,是空间的一种过渡。

这样做既可以追求墙的实效果, 又可以满足开窗、通风、遮阳的要求,而且里、外墙之间则形成建筑室内空间与室外公共空间过渡的灰色空间, 使从里到外有一个循序渐进的空间秩序。

[3]立于二楼全敞开式露台极目远眺,山峦美景尽收眼底,满足陶冶心灵需求。

二楼卧室四周以实墙围合,满足安全感与私密性要求。

二分宅体现的空间是具有多样性的。

开敞的,半开敞的,封闭的,以及过渡性空间都得到了很好的体现和运用。

玻璃立面使内外空间渗透,柱的运用使内外空间自然过渡,柱与玻璃使二分宅的内空间与中庭似分却合。

空间赋予变化和对比,从一层往上,是全封闭的走廊,进而步入较为宽敞的二层卧室;出卧室便是观景平台,这一闭一敞的对比使人最大限度的感受立于平台视野的广阔。

(如图2、图3)(图3)由于项目所处位置,中国位于北半球,夏季多东南风,冬季多西北风。

北二分宅的起居室交往与展示功能较南面餐厅要求高,所以对采光及通风要求也高。

北京地区冬至日正午太阳高度大约26度。

北面作为交往主要场所,为了满足冬季的采光要求,二分的设计使北面采光良好。

相比之下,背光的南部宅自然光并不理想,考虑到其功能主要为日常起居,人工光应用较多,正弥补此缺憾。

从采光角度看建筑师对南北的功能布局的确是匠心独运。

其态操作方法(如图4)(图4)此建筑本生,强调了一个“二分”的动作概念概念,从分开始,根据不同的需要来转换器分后的类型,可以并列、联排、呈交,简单但充满力量。

也提供了许多种的可能性。

(如图5)(图5)根据内部空间所需要的视角的需求来确定其旋转张开的角度。

4、建筑材料分析运用当地的原生性材料来诠释地域文化, 是建筑师常用的一种处理手法。

[1]在材料运用上:"二分宅的结构体系由胶合木框架和夯土墙组成。

它是对中国传统土木建造的当代阐释,希望对环境的影响能限制在最低限度……是回答什么是当代中国建筑的一次尝试。

"[2]二分宅的基本建造材料为混凝土,土,木,玻璃。

材料的选择基于朴素的生态观念,希望主要选用天然材料,并且都可以降解或重复利用。

建筑采用混凝土条形基础,条形基础的完成面表达木模板的水平线条和木纹痕迹。

一层地面采用青石板,但在条形基础上表面保留水泥地面做法。

土的基本形态是两个L形平面,凸字形立面的墙,与山体围合成山地院落。

木材共同组织为一个跌落的一层半的盒子填补于L形土墙半封闭的一隅。

二层平台,楼面,引向二层楼面的室内楼梯三个位置的面层都用了实木板。

二层的木板和一层地面的石材和混凝土相比,通过面材的差异营造出一层与二层的不同空间差异。

根据对光线,景观的要求,外围护墙使用玻璃墙。

玻璃的运用使室内外景观很好的相融。

中庭两侧的玻璃围护使主体置身于二分宅中的任意一分都可明显体验到二分的关联。

混凝土略带木纹的条形肌理,土墙钢模的相对光滑的条形肌理,木墙起伏的条形肌理,与光滑玻璃组织在一起,形成微妙的触觉。

材料的应用,与环境的相协调,表达独特的意蕴。

(如图6)(如图6)土木材料具有良好的"生态性"。

自然材料(木材、粘土等)本身确实很"生态"──因为它们天生就具备与自然环境的亲合力。

但二分宅(图12) 的设计, 可以作为张永和实验性建筑的实践。

两道夯土墙在水关有些荒凉的山中矗立着, 对应着古老破落的长城。

建筑是钢节点木结构, 至少有60 cm 厚的夯土墙原本是想做承重墙的, 因为各种原因, 最后既非承重也非填充, 不幸落到了可归为幕墙的表皮位置。

因为超厚的幕墙是少有的, 并且其对室内的维护性和防护性可认为它是以墙的姿态出现。

这栋建筑所采用的夯土墙技术, 表明张永和的建造观开始从超时空的普遍性建造落实为本土的特殊性建造。

二分宅着重处理建筑与基地,以及自然与风景之间的关系,都尽量把环境的影响减少到最小的限度。

5、反思总结二分宅作为一个个体案例可以。

但当它被设计者进一步推进为一种似乎具有普遍意义的、可以无限繁衍下去的住宅"原型"时,就令人困惑。

从空间组织上,张永和陈述道:"二分宅是灵活多变的建筑原型,互成角度的两翼可依地形的各异在0-360度之间任意变化"。

撇开基地剖面的复杂因素不谈,即使两翼完全被摆在平地上,当其角度的变化超过某些临界值时,人们会自然地想到,两翼内部的空间组织会失去原有的平衡,而不得不加以调整。

这种调整是否会幅度过大,以致使某些住宅类型更倾向于成为特定的单个案例,而不再从属于先前"二分宅"的空间原型?这些疑问因目前的设计尚未深入下去而无法得到解答;有待我们去思考。

参考文献━━━━━━━━━━━[1] 《表皮内外》专辑[ J] . 建筑师, 2004, 110( 4 ) .[2]张永和,《平常建筑》,中国建筑出版社,(2002年10月第1版) [3]程大锦,《形式、空间和秩序》,天津大学出版社。