管理思想发展史—人际关系理论

- 格式:ppt

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:10

管理学人际关系理论管理学人际关系理论一1、霍桑试验简介:霍桑试验是从1924年到1932年之间,在美国芝加哥郊外的西方电器公司下属的霍桑工厂中进行的。

霍桑工厂当时有2.5万名工人,主要从事电话机和电器设备的生产工厂具有较完善的娱乐设施、医疗制度和养老金制度,但是工人们仍然有很强的不满情绪,生产效率很低。

为了探究原因,1924月11月,美国国家研究委员会组织了一个由多方面专家组成的研究小组进驻霍桑工厂,进行试验。

试验分成了四个阶段:照明试验、继电器装配工厂小组试验(福利试验)、大规模访问交谈(谈话试验)和对接线板接线工作室的研究(群体试验)。

这项试验的代表人物美国哈佛大学教授乔治.埃尔顿.梅奥。

在这项试验的基础上,梅奥创立了早期的行为科学——人际关系理论。

霍桑试验的四个阶段(1)工厂照明试验:工厂照明试验是证明工作环境和生产率之间有无直接因果关系;(2)继电器装配室试验:通过试验发现各种工作条件变动对生产率的影响;(3)谈话研究:3年大规模访谈21000人次,发现行为动机的内隐性;(4)观察研究:对工人的群体行为进行观察和记录发现非正式组织的存在。

通过以上试验,梅奥等人认识到,人们的生产效率不仅要受到生理方面、物质方面等因素的影响,更要受到社会环境、心理等方面的影响。

这个结论对“科学管理”只重视物质条件,忽视社会环境、心理因素对工人的影响来说,无疑是一个很大的进步。

根据霍桑试验,梅奥于1933年出版了《工业文明中人的问题》一书,提出了与古典管理理论不同的新观点——人际关系理论。

2、人际关系理论乔治.埃尔顿.梅奥出生于澳大利亚,1899年在阿德雷德大学取得逻辑学和哲学的硕士学位后,在昆士兰大学逻辑学和哲学。

后来在苏格兰学习医学,并参与精神病理学的研究,后移居美国。

从1926年起,他应聘于哈佛大学,任工业研究副教授,随后带队参加了霍桑试验。

梅奥的代表作《工业文明中的人类问题》。

(1)工人首先是“社会人”,而不是早期科学管理理论所描述的“经济人”。

人际关系学说的主要内容在霍桑试验的基础上, 梅奥创立了人际关系学说,提出了与古典管理理论不同的新观点、新思想。

下面阐述人际关系学说的主要内容。

1.职工是“社会人”从亚当斯密到古典管理学派,都把人看作为追求最大经济利益而进行活动的“经济人” 。

梅奥等人则提出了与“经济人” 不同的“社会人” 的观点,强调金钱并非是刺激职工乐观性的惟一动力,人与人之间的友情、平安感、归属感等等社会的和心理的欲望的满意,也是特别重要的因素。

2.提高生产效率的关键满意工人的社会欲望,提高工人的士气,是提高生产效率的关键。

传统的科学管理理论认为,生产效率与作业方法、工作条件之间存在着单纯的因果关系, 只要正确地确定工作任务,实行恰当的刺激制度,改善工作条件,就可以提高生产效率。

可是,霍桑试验表明,这两者之间并没有必定的直接的联系。

生产效率的提高,关键在于工人的工作态度,即工人士气的提高。

所谓士气, 就是指工作乐观性、主动性、协作精神等结合成一体的精神状态。

而士气的凹凸则主要取决于职工的满意度,这种满意度首先体现为人际关系,如职工在企业中的地位,是否被上司、同事和社会所承认等;其次才是金钱的刺激。

职工的满意度越高,士气也越高,生产效率也就越高。

3.企业存在着“非正式组织”企业组织是人的组织,这种组织是“正式组织” ,正式组织对个人具有强制性,这是古典组织理论所讨论和强调的。

梅奥认为,在共同的工作过程中,人们相互之间必定发生联系,产生共同的情感, 自然形成一种行为准则或惯例,要求个人听从。

这就构成了“非正式组织”。

“非正式组织”与“正式组织”比较有着重大的区分,在“正式组织”中以效率的规律为重要标准,而在“非正式组织”中则以情感的规律为重要标准。

“非正式组织”与“正式组织”相互依存, 对生产效率的提高有很大的影响。

人际关系学说的消失,开拓了管理理论讨论的新领域,订正了古典管理理论忽视人的因素的缺陷。

同时,人际关系学说也为以后的行为科学的进展奠定了基础。

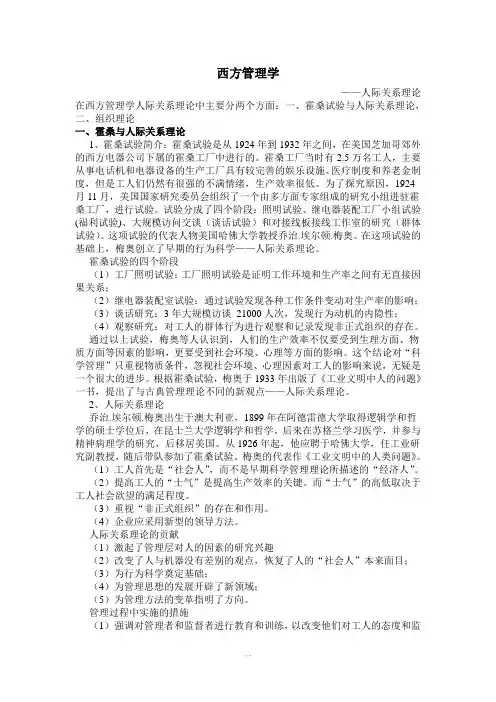

管理理论的演进与发展管理理论是指人们对于管理活动的本质和规律进行研究和总结的理论体系。

管理理论的演进与发展经历了多个时期和不同阶段,主要包括科学管理理论、人际关系理论、系统管理理论和现代管理理论。

科学管理理论是管理理论的第一个阶段,主要代表人物是泰勒。

泰勒的科学管理理论强调通过科学方法对管理进行规范化和标准化,提高工作效率。

他提出了“一分为二”的原则,即将管理与劳动者分离开来,实现专业化和标准化的管理。

科学管理理论的特点是注重生产效率和效益,通过分工、配合机制、分析方法等手段来提高生产力。

然而,科学管理理论也受到了批评,认为过分追求效率会忽视工人的人性和自主性。

人际关系理论是管理理论的第二个阶段,主要代表人物是梅奥。

梅奥的人际关系理论强调人与人之间的关系对工作效果的影响。

他通过实地调查发现了工作环境和员工满意度之间的关系,提出了人际关系对管理的重要性。

人际关系理论的特点是注重人性化管理,强调员工的参与和沟通。

然而,人际关系理论也面临着过分强调人性的问题,可能导致管理的混乱和效率低下。

现代管理理论是管理理论的第四个阶段,主要代表人物是德鲁克。

德鲁克的现代管理理论强调管理的整体性和创新性,提出了“知识经济”和“知识管理”的概念。

现代管理理论的特点是灵活性和创新性,强调管理者的创造和变革能力。

然而,现代管理理论也面临着快速变化和不确定性的挑战,需要管理者具备全球化和战略化的思维能力。

总的来说,管理理论的演进与发展既是对管理实践的总结和归纳,也是对不同时期和不同环境下管理行为的反思和探索。

不同阶段的管理理论都有其独特的价值和局限性,需要根据实际情况进行有针对性的应用。

未来,管理理论将继续与时俱进,不断适应社会的变革和管理环境的需求,为管理实践提供更好的指导和支持。

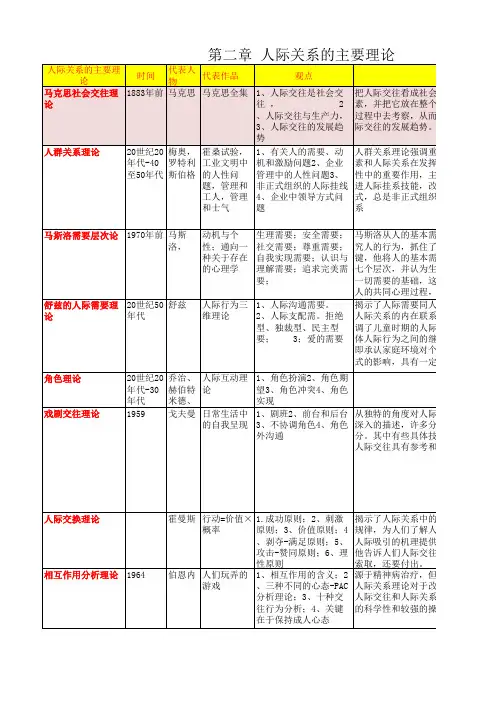

西方管理学——人际关系理论在西方管理学人际关系理论中主要分两个方面:一、霍桑试验与人际关系理论,二、组织理论一、霍桑与人际关系理论1、霍桑试验简介:霍桑试验是从1924年到1932年之间,在美国芝加哥郊外的西方电器公司下属的霍桑工厂中进行的。

霍桑工厂当时有2.5万名工人,主要从事电话机和电器设备的生产工厂具有较完善的娱乐设施、医疗制度和养老金制度,但是工人们仍然有很强的不满情绪,生产效率很低。

为了探究原因,1924月11月,美国国家研究委员会组织了一个由多方面专家组成的研究小组进驻霍桑工厂,进行试验。

试验分成了四个阶段:照明试验、继电器装配工厂小组试验(福利试验)、大规模访问交谈(谈话试验)和对接线板接线工作室的研究(群体试验)。

这项试验的代表人物美国哈佛大学教授乔治.埃尔顿.梅奥。

在这项试验的基础上,梅奥创立了早期的行为科学——人际关系理论。

霍桑试验的四个阶段(1)工厂照明试验:工厂照明试验是证明工作环境和生产率之间有无直接因果关系;(2)继电器装配室试验:通过试验发现各种工作条件变动对生产率的影响;(3)谈话研究:3年大规模访谈21000人次,发现行为动机的内隐性;(4)观察研究:对工人的群体行为进行观察和记录发现非正式组织的存在。

通过以上试验,梅奥等人认识到,人们的生产效率不仅要受到生理方面、物质方面等因素的影响,更要受到社会环境、心理等方面的影响。

这个结论对“科学管理”只重视物质条件,忽视社会环境、心理因素对工人的影响来说,无疑是一个很大的进步。

根据霍桑试验,梅奥于1933年出版了《工业文明中人的问题》一书,提出了与古典管理理论不同的新观点——人际关系理论。

2、人际关系理论乔治.埃尔顿.梅奥出生于澳大利亚,1899年在阿德雷德大学取得逻辑学和哲学的硕士学位后,在昆士兰大学逻辑学和哲学。

后来在苏格兰学习医学,并参与精神病理学的研究,后移居美国。

从1926年起,他应聘于哈佛大学,任工业研究副教授,随后带队参加了霍桑试验。

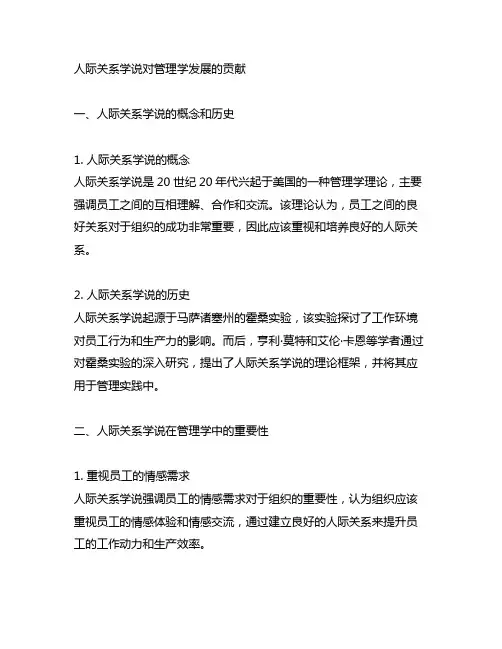

人际关系学说对管理学发展的贡献一、人际关系学说的概念和历史1. 人际关系学说的概念人际关系学说是20世纪20年代兴起于美国的一种管理学理论,主要强调员工之间的互相理解、合作和交流。

该理论认为,员工之间的良好关系对于组织的成功非常重要,因此应该重视和培养良好的人际关系。

2. 人际关系学说的历史人际关系学说起源于马萨诸塞州的霍桑实验,该实验探讨了工作环境对员工行为和生产力的影响。

而后,亨利·莫特和艾伦·卡恩等学者通过对霍桑实验的深入研究,提出了人际关系学说的理论框架,并将其应用于管理实践中。

二、人际关系学说在管理学中的重要性1. 重视员工的情感需求人际关系学说强调员工的情感需求对于组织的重要性,认为组织应该重视员工的情感体验和情感交流,通过建立良好的人际关系来提升员工的工作动力和生产效率。

2. 倡导民主和参与式管理人际关系学说主张组织应该采取民主和参与式的管理方式,鼓励员工之间的平等和合作,认为通过员工参与决策和管理,可以增强员工对组织的归属感和忠诚度,从而提升组织的绩效。

3. 强调交流和冲突解决人际关系学说强调良好的交流和冲突解决是组织成功的关键因素,认为管理者应该培养良好的交流技巧和解决冲突的能力,建立和谐的组织氛围。

三、人际关系学说对管理学发展的贡献1. 强调人的因素人际关系学说将人的因素纳入管理学的视角,提醒管理者在组织管理中要始终关注员工的情感需求和人际关系,从而丰富了管理学的理论体系,丰富了组织管理的内涵。

2. 提倡员工参与管理人际关系学说的倡导员工参与管理理念,对于拓展管理学的思维,推动了民主管理和参与式管理的发展,为管理学提供了新的管理范式和理论支持。

3. 促进管理理论的发展和变革人际关系学说的提出和传播,促进了管理理论的发展和变革,推动了管理理论从以任务为中心向以人为中心的转变,为管理学的发展提供了新的思路和方法。

四、结语人际关系学说通过对员工情感需求、民主和参与式管理、交流和冲突解决等方面的重视,为管理学的发展做出了积极的贡献。

管理学人际关系理论在历史的长河里,产生了不少管理学人际关系的理论,对世人的启发很大。

下面是店铺为你整理的管理学人际关系理论,希望对你有帮助。

管理学人际关系理论一1、霍桑试验简介:霍桑试验是从1924年到1932年之间,在美国芝加哥郊外的西方电器公司下属的霍桑工厂中进行的。

霍桑工厂当时有2.5万名工人,主要从事电话机和电器设备的生产工厂具有较完善的娱乐设施、医疗制度和养老金制度,但是工人们仍然有很强的不满情绪,生产效率很低。

为了探究原因,1924月11月,美国国家研究委员会组织了一个由多方面专家组成的研究小组进驻霍桑工厂,进行试验。

试验分成了四个阶段:照明试验、继电器装配工厂小组试验(福利试验)、大规模访问交谈(谈话试验)和对接线板接线工作室的研究(群体试验)。

这项试验的代表人物美国哈佛大学教授乔治.埃尔顿.梅奥。

在这项试验的基础上,梅奥创立了早期的行为科学——人际关系理论。

霍桑试验的四个阶段(1)工厂照明试验:工厂照明试验是证明工作环境和生产率之间有无直接因果关系;(2)继电器装配室试验:通过试验发现各种工作条件变动对生产率的影响;(3)谈话研究:3年大规模访谈21000人次,发现行为动机的内隐性;(4)观察研究:对工人的群体行为进行观察和记录发现非正式组织的存在。

通过以上试验,梅奥等人认识到,人们的生产效率不仅要受到生理方面、物质方面等因素的影响,更要受到社会环境、心理等方面的影响。

这个结论对“科学管理”只重视物质条件,忽视社会环境、心理因素对工人的影响来说,无疑是一个很大的进步。

根据霍桑试验,梅奥于1933年出版了《工业文明中人的问题》一书,提出了与古典管理理论不同的新观点——人际关系理论。

2、人际关系理论乔治.埃尔顿.梅奥出生于澳大利亚,1899年在阿德雷德大学取得逻辑学和哲学的硕士学位后,在昆士兰大学逻辑学和哲学。

后来在苏格兰学习医学,并参与精神病理学的研究,后移居美国。

从1926年起,他应聘于哈佛大学,任工业研究副教授,随后带队参加了霍桑试验。

人际关系理论的主要内容

梅奥在霍桑实验的基础上提出了人际关系理论。

人际关系理论包含三方面的内容:

(1)职工是“社会人”。

否定了古典管理理论对人的假设,提出工人是“社会人“而不是”经济人“,工人的行为并不单纯的出自追求金钱的动机。

组织与管理首先要从社会心理方面综合考虑。

(2)企业中存在“非正式组织”。

梅奥认为,企业中除了存在着古典管理理论所研究的为了实现企业目标而明确规定各成员相互关系和职责范围的正式组织外,还存在着非正式组织。

正式组织以效率为其行为准则,它忽略工人的感情因素,因此容易引起冲突,影响企业生产率的提高和目标的实现。

非正式组织以感情为其行为准则,其作用在于维护其成员的共同利益,使之免受内部个别成员的疏忽和外部人员的干涉所造成的损失。

这些非正式组织有自己的核心人物和领袖,有大家共同遵循的观念、价值标准、行为准则和道德规范等。

因此,管理者必须重视非正式组织的作用,注意在正式组织效率逻辑与非正式组织的感情逻辑之间保持平衡,以便管理者与工人之间能够充分协作。

(3)提高工人满意度是提高劳动生产率的首要条件,高满意度来源于物质和精神两种需求。

梅奥认为,在决定劳动生产率的诸因素中,置于首位的因素是工人的满意度,而生产条件、工资薪酬只是第二位的。

工人的满意度越高,其士气就越高,从而生产效率就越高。

管理学发展史的几个阶段自从有了人类社会,人们的社会实践活动就表现为集体的协作劳动形式,有集体协作劳动的地方就有管理活动,随之形成各种管理思想。

应该说管理实践和管理思想与人类社会一样历史久远。

作为管理理论的管理学的形成则是在19世纪末20世纪初。

管理学的形成与发展大致可以分为六个阶段:一、古典管理理论阶段是指20世纪初泰勒科学管理理论出现到20世纪30年代行为科学理论出现前这一阶段;二、人际关系学说和行为科学理论阶段是指20世纪30年代到50年代阶段,主要指行为科学理论的形成发展;三、管理理论丛林是指20世纪50年代到60年代阶段形成了各种管理理论学派,全面性、系统性和精确性等是该阶段管理理论的特点;四、战略管理阶段是指20世纪60年代以后,由于外部环境和市场的剧烈变化,要求企业进行长远思考以便求得企业长期稳定的发展,考虑外部变化并制定战略是战略管理的特点;五、全面质量管理阶段是指20世纪70年代末,日本企业的竞争力受到世界瞩目,由此日本企业所推行的管理模式——全面质量管理在世界范围得到推广和学习,1987年由国际标准化组织首次颁布的ISO 9000系列标准为企业开展全面质量管理活动提供了实施指南,2000年修改颁布的ISO 9000系列标准提出了实施全面质量管理应该遵循的八项原则;六、学习型组织理论阶段是指20世纪90 年代以后,适应知识经济和信息时代要求的管理理论——以学习型组织理论为代表的管理理论出现了,并形成了许多有效的理论和方法,如卓越绩效模式、六西格玛(6))、业务流程再造(BPR)、标杆超越法(benchmarking)等。

从管理理论百年发展历史来看,质量管理在20世纪80年代以后进入了全面质量管理阶段,而全面质量管理也成为一种新的管理模式。

90年代以后的理论和方法,如卓越绩效模式、六西格玛管理、业务流程再造、标杆超越法等都可以看成是全面质量管理的进一步发展和延伸。

随着社会政治、经济、文化等诸多方面的发展和进步,有关人的认识和假设也有了相应的变化,从最初古典管理理论的经济人假设,到人际关系学说的社会人假设,以及后来的“复杂人”和“自我实现人”的假设等。

20世纪管理理论的发展1.科学管理理论:科学管理理论是20世纪初出现的管理思想流派,代表人物是弗雷德里克·泰勒。

泰勒通过对工作过程的观察和分析,提出了一系列的科学管理原则和方法,例如分工和工时分析、工作标准化、奖励与激励等。

这些原则被广泛应用于生产工厂中,有效提高了生产效率。

2.人际关系理论:人际关系理论起源于20世纪30年代,主要代表人物是埃尔顿·梅奥和玛丽·帕克特。

他们提出了人际关系对组织绩效的重要性,强调员工的人际关系对工作的影响。

他们认为,组织内部的人际关系和员工的满意度对于提高工作绩效至关重要,因此需要关注员工的情感需求和对他们的关心。

3.系统理论:系统理论的代表人物是利卡斯尔斯费尔德。

他认为,组织是一个相互关联和互相影响的系统,不同部分之间的交互作用会对整体产生影响。

他提出了系统理论,强调了组织内外部的交互和协调对于组织绩效的重要性。

他的理论对于组织设计和组织变革起到了重要的指导作用。

4.行为科学理论:行为科学理论是20世纪50年代到60年代发展起来的管理思想流派,代表人物包括道格拉斯·麦格雷戈和亨利·明斯伯格。

他们对个体的行为和动机进行了深入的研究,提出了激励理论、人际关系理论和成就动机理论等。

他们认为,组织的绩效不仅受到经济因素的影响,还受到个体的行为和动机的影响,因此需要关注员工的情感和内在动机。

5.质量管理理论:质量管理理论是20世纪70年代开始发展的管理思想流派,代表人物是金.艾迪.迪明格。

他提出了质量管理的基本原理和方法,并提倡通过全员参与和不断改进来提高质量。

他的理论对于提高产品和服务质量,建立和维护品牌形象具有重要意义。

6.学习型组织理论:学习型组织理论是20世纪90年代后期兴起的管理思想流派,代表人物是彼得·森盖。

他认为,组织需要不断学习和适应环境的变化,才能保持竞争优势。

他提出了学习型组织的概念和原则,强调组织内部的知识共享和创新能力的培养。