10-11-1《女性学》(女性的主体意识)

- 格式:pptx

- 大小:102.56 KB

- 文档页数:43

对女子高校大四年级学生分层德育教育的思考中华女子学院大四年级工作组【摘要】女子高校各个年级的女大学生具有不同的主导性需求,经过一年级的彷徨与适应,二年级的挫折与磨炼,三年级的摸索与追求后,进入四年级的女大学生面临着新的压力和困惑,有其思想行为特点.在女子高校大学生分层德育教育模式下,有针对性地对大四学生进行思想督导、学业指导、就业引导和心理疏导,将推动女大学生德育实践的创新,有助于女大学生的成长和成才.【期刊名称】《中华女子学院学报》【年(卷),期】2013(025)003【总页数】4页(P45-48)【关键词】女子高校;大四女大学生;分层德育教育【作者】中华女子学院大四年级工作组【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】G776尊重学生的主体地位,唤醒学生的主体意识,培养学生的主体能力,发挥学生的主体积极性,是统领和带动高校德育教育工作持续创新和科学发展的指导思想。

在女子高校的德育教育工作实践中,我们积极探索女大学生德育的本质和规律,提出了构建分层德育教育模式,即在女子高校特有的校园环境下,根据女大学生的身心发展特点,研究大一至大四年级学生的需求差异,从不同年级学生的主导性需求出发,构建女子高校大学生分层德育模式。

女子高校独特的校园环境和校园文化使身在其中的女大学生具有独特的身心发展特点。

女大学生在经过了一年级的彷徨与适应,二年级的挫折与磨炼,三年级的摸索与追求之后,步入大学四年级。

这一时期,她们不可避免地面临着新的压力,产生了新的困惑。

根据该阶段的特点加强学生的思想教育、学业教育、就业指导和心理健康引导,将推动女大学生德育实践的创新,有助于女大学生的成长和成才。

目前在校的大学生都是“90后”,社会和学界都对这个特殊群体给予了高度的关注。

女子高校的女大学生和其他高校的大学生一样,具有“90后”学生的基本特点。

在全面构建女子高校女大学生分层德育教育体系的研究和实践中,我们通过问卷调查、个体访谈等方式,对大四学生的特点进行了分析和探讨。

女性主义叙事学的学科内涵及研究领域杨永忠;周庆【摘要】梳理女性主义叙事学的历史渊源和主要流派,分析女性主义叙事学学科定位,阐述女性主义叙事学的核心思想、主要目标和基本使命,从学理和实践两方面界定并讨论女性主义叙事学学科地位的独立性、结缘性、渗透性和开放性,对于厘清国内学者在女性主义叙事学的基本概念、研究范围和学科属性等方面存在的误区和偏见,具有重要意义.【期刊名称】《山东女子学院学报》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】6页(P17-22)【关键词】女性主义叙事学;学科特性;学科建设;叙事模式;叙事特征【作者】杨永忠;周庆【作者单位】云南财经大学,云南昆明650221;云南民族大学,云南昆明650031【正文语种】中文【中图分类】C913.68一、引言自本世纪初以来,国内学者就开始关注女性主义叙事学的研究,积极从学科发展高度探讨叙事学与女性主义的关系,对女性主义叙事学理论建构进行了有益的思考和探索,并由此产生了一批具有前瞻性和影响力的研究成果,如申丹(2004)[1]、唐伟胜(2007)[2]、郑大群(2007)[3]、杨永忠、周庆(2012)[4]等。

但是,相当长的一段时间内,由于中国女性学研究者对女性主义叙事学这个学科的了解较为模糊,致使目前国内对于这个新生事物缺乏必要的理解和关注。

国内学者对女性主义叙事学的基本概念、研究范围和学科属性等问题都存在一定的误区和偏见,甚至有研究者提出女性主义叙事学是否有存在的必要之说,或者将女性主义叙事学等同于女性主义文学批评。

因此,要从根本上厘清认识上的误区,就必须梳理女性主义叙事学从学科创立、成长到成熟发展的历史轨迹,分析女性主义叙事学的学科定位、学科内涵和研究领域,探讨女性主义叙事学进一步发展所需的亟待解决的研究课题。

二、女性主义叙事学的历史渊源女性主义叙事学源于上世纪80年代末的美国,其时经典叙事学界和女性主义学界都遇到了一系列涉及叙事学和女性主义文学批评的具有普遍意义的问题。

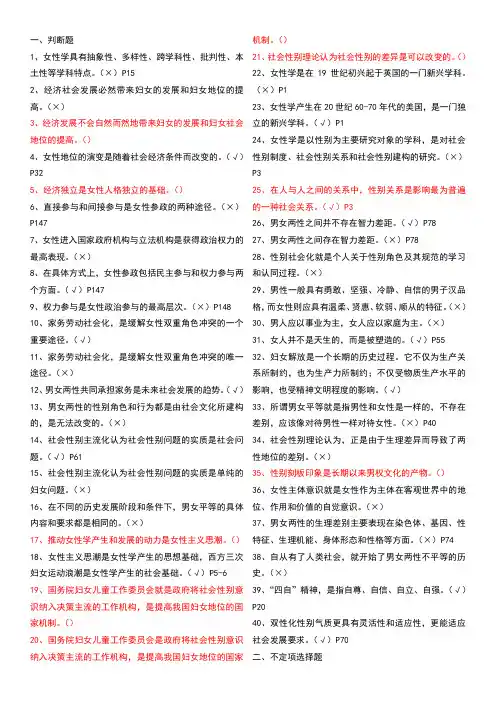

一、判断题1、女性学具有抽象性、多样性、跨学科性、批判性、本土性等学科特点。

(×)P152、经济社会发展必然带来妇女的发展和妇女地位的提高。

(×)3、经济发展不会自然而然地带来妇女的发展和妇女社会地位的提高。

()4、女性地位的演变是随着社会经济条件而改变的。

(√)P325、经济独立是女性人格独立的基础。

()6、直接参与和间接参与是女性参政的两种途径。

(×)P1477、女性进入国家政府机构与立法机构是获得政治权力的最高表现。

(×)8、在具体方式上,女性参政包括民主参与和权力参与两个方面。

(√)P1479、权力参与是女性政治参与的最高层次。

(×)P14810、家务劳动社会化,是缓解女性双重角色冲突的一个重要途径。

(√)11、家务劳动社会化,是缓解女性双重角色冲突的唯一途径。

(×)12、男女两性共同承担家务是未来社会发展的趋势。

(√)13、男女两性的性别角色和行为都是由社会文化所建构的,是无法改变的。

(×)14、社会性别主流化认为社会性别问题的实质是社会问题。

(√)P6115、社会性别主流化认为社会性别问题的实质是单纯的妇女问题。

(×)16、在不同的历史发展阶段和条件下,男女平等的具体内容和要求都是相同的。

(×)17、推动女性学产生和发展的动力是女性主义思潮。

()18、女性主义思潮是女性学产生的思想基础,西方三次妇女运动浪潮是女性学产生的社会基础。

(√)P5-6 19、国务院妇女儿童工作委员会就是政府将社会性别意识纳入决策主流的工作机构,是提高我国妇女地位的国家机制。

()20、国务院妇女儿童工作委员会是政府将社会性别意识纳入决策主流的工作机构,是提高我国妇女地位的国家机制。

()21、社会性别理论认为社会性别的差异是可以改变的。

()22、女性学是在19世纪初兴起于英国的一门新兴学科。

(×)P123、女性学产生在20世纪60-70年代的美国,是一门独立的新兴学科。

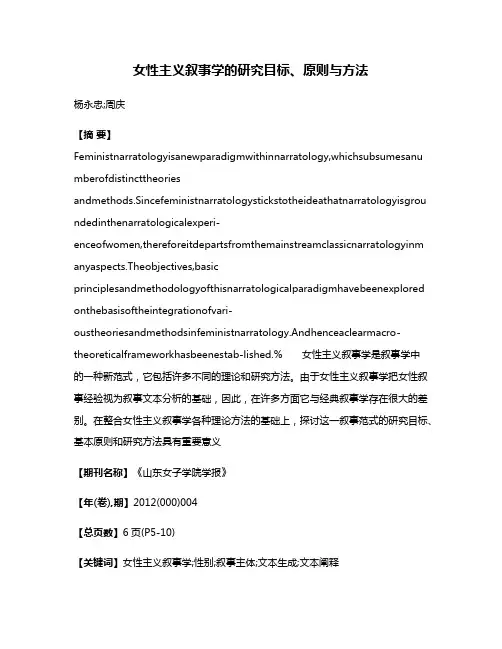

女性主义叙事学的研究目标、原则与方法杨永忠;周庆【摘要】Feministnarratologyisanewparadigmwithinnarratology,whichsubsumesanu mberofdistincttheoriesandmethods.Sincefeministnarratologystickstotheideathatnarratologyisgrou ndedinthenarratologicalexperi-enceofwomen,thereforeitdepartsfromthemainstreamclassicnarratologyinm anyaspects.Theobjectives,basic principlesandmethodologyofthisnarratologicalparadigmhavebeenexplored onthebasisoftheintegrationofvari-oustheoriesandmethodsinfeministnarratology.Andhenceaclearmacro-theoreticalframeworkhasbeenestab-lished.% 女性主义叙事学是叙事学中的一种新范式,它包括许多不同的理论和研究方法。

由于女性主义叙事学把女性叙事经验视为叙事文本分析的基础,因此,在许多方面它与经典叙事学存在很大的差别。

在整合女性主义叙事学各种理论方法的基础上,探讨这一叙事范式的研究目标、基本原则和研究方法具有重要意义【期刊名称】《山东女子学院学报》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】6页(P5-10)【关键词】女性主义叙事学;性别;叙事主体;文本生成;文本阐释【作者】杨永忠;周庆【作者单位】云南财经大学,云南昆明 650221;云南民族大学,云南昆明 650031【正文语种】中文【中图分类】C913.68一、引言女性主义叙事学是叙事学中的一种新范式,它包含许多不同的理论、方法及研究课题。

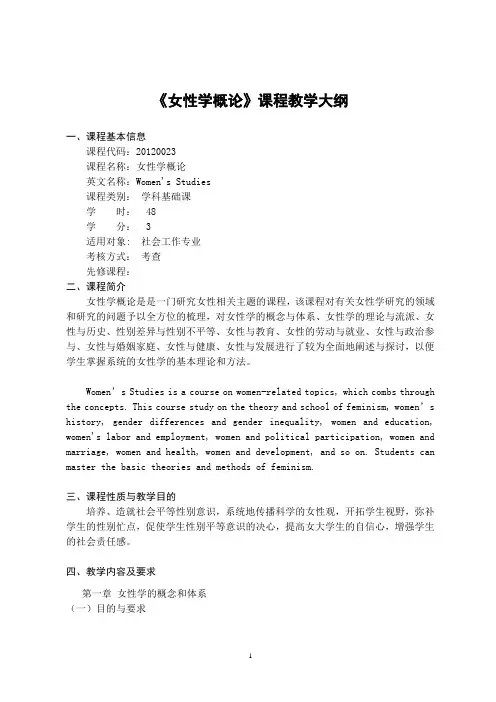

《女性学概论》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:20120023课程名称:女性学概论英文名称:Women's Studies课程类别:学科基础课学时: 48学分: 3适用对象: 社会工作专业考核方式:考查先修课程:二、课程简介女性学概论是是一门研究女性相关主题的课程,该课程对有关女性学研究的领域和研究的问题予以全方位的梳理,对女性学的概念与体系、女性学的理论与流派、女性与历史、性别差异与性别不平等、女性与教育、女性的劳动与就业、女性与政治参与、女性与婚姻家庭、女性与健康、女性与发展进行了较为全面地阐述与探讨,以便学生掌握系统的女性学的基本理论和方法。

Women’s Studies is a course on women-related topics, which combs through the concepts. This course study on the theory an d school of feminism, women’s history, gender differences and gender inequality, women and education, women's labor and employment, women and political participation, women and marriage, women and health, women and development, and so on. Students can master the basic theories and methods of feminism.三、课程性质与教学目的培养、造就社会平等性别意识,系统地传播科学的女性观,开拓学生视野,弥补学生的性别忙点,促使学生性别平等意识的决心,提高女大学生的自信心,增强学生的社会责任感。

四、教学内容及要求第一章女性学的概念和体系(一)目的与要求通过本章的教学,使学生对本课程的核心问题有大致的把握,初步建立起本课程学习所必须的女性学的概念体系。

一、判断题1、女性学具有抽象性、多样性、跨学科性、批判性、本土性等学科特点。

(x) P152、经济社会发展必然带来妇女的发展和妇女地位的提高。

(X)3、经济发展不会自然而然地带来妇女的发展和妇女社会地位的提高。

()4、女性地位的演变是随着社会经济条件而改变的。

(V)P325、经济独立是女性人格独立的基础。

()6、直接参与和间接参与是女性参政的两种途径。

(x)P1477、女性进入国家政府机构与立法机构是获得政治权力的最高表现。

(X)8、在具体方式上,女性参政包括民主参与和权力参与两个方面。

(V) P1479、权力参与是女性政治参与的最高层次。

(X) P14810、家务劳动社会化,是缓解女性双重角色冲突的一个重要途径。

(V)11 、家务劳动社会化,是缓解女性双重角色冲突的唯一途径。

(X)12、男女两性共同承担家务是未来社会发展的趋势。

(V)13、男女两性的性别角色和行为都是由社会文化所建构的,是无法改变的。

(X)14、社会性别主流化认为社会性别问题的实质是社会问题。

(V) P6115、社会性别主流化认为社会性别问题的实质是单纯的妇女问题。

(X)16、在不同的历史发展阶段和条件下,男女平等的具体内容和要求都是相同的。

(X)17、推动女性学产生和发展的动力是女性主义思潮。

()18、女性主义思潮是女性学产生的思想基础,西方三次妇女运动浪潮是女性学产生的社会基础。

(V) P5-619、国务院妇女儿童工作委员会就是政府将社会性别意识纳入决策主流的工作机构,是提高我国妇女地位的国家机制。

()20、国务院妇女儿童工作委员会是政府将社会性别意识纳入决策主流的工作机构,是提高我国妇女地位的国家机制。

() 21、社会性别理论认为社会性别的差异是可以改变的。

()22、女性学是在 19 世纪初兴起于英国的一门新兴学科。

(X) P123、女性学产生在 20 世纪 60-70 年代的美国,是一门独立的新兴学科。

(V) P124、女性学是以性别为主要研究对象的学科,是对社会性别制度、社会性别关系和社会性别建构的研究。

《女性学概论》课程教学大纲课程名称:女性学概论课程类别:专业主干课适用专业:社会学考核方式:考试总学时、学分:48学时 3学分一、课程教学目的本课程是为全校学生开设的通识选修课。

本课程的体系主要定位在四个方面:“女性学是什么”,“女性什么样”,“女性怎样存在”,“女性如何发展”。

本课程共有八章,第一章界定了女性学的概念、研究对象和方法。

第二、三章从人类的性别和性别差异入手,分析了女性的属性、功能与价值。

第四章探讨了女性生存和发展的普遍规律。

第五章阐述了女性观的历时态特色。

第六章揭示了妇女运动与女性、女性问题的内在联系,探寻其发展动因与轨迹。

第七章着重阐述了中国社会与中国女性。

第八章是对女性与未来的探讨,对女性及全社会的未来进行展望。

通过本课程的教学,培养学生的性别平等意识,使学生初步掌握马克思主义和社会性别等分析方法,并能够联系自己所学专业,对有关社会现象进行性别分析。

增强学生与家庭及社会的协调能力。

同时,帮助女性发现自身的优势,摆脱自卑,平等地参与社会竞争,并让男性真正学会尊重女性。

二、课程教学要求为了教好、学好这门课程,要求:以教师讲授为主,辅之以课堂讨论、多媒体教学和课外教学等诸多形式,努力使得这门新开设的课程富于知识性、启发性和趣味性,使得它得到学生的欢迎和喜爱。

各章节的主要内容以教师课堂讲授为主,教师讲授主要的概念、理论和重点、难点问题。

一些与现实联系紧密的热点问题可以采取学生讨论的方式,讨论课由教师组织,课前布置问题让学生准备,在课堂中先由学生在预先组成若干小组里发言、讨论,然后由每组推选一人在全班发言,其余同学可做点评,最后由教师就学生的讨论发言做概括和总结。

多媒体教学方法是将大量的信息以声画相结合的方式传达给学生,以此来增强教学的直观性与趣味性。

课外教学就是组织学生进行参观和考察,在现场进行教学可以让学生更深刻地理解和掌握书本里的理论,更好地将理论与实际结合起来。

三、先修课程马克思主义哲学、社会学、伦理学等四、课程教学重点与难点五、课程教学方法与教学手段讲授法;课堂讨论六、课程教学内容第一章女性学的概念和体系 (6学时) 1、教学内容:第一节女性学的界定(1)概念和定义(2)女性学作为独立学科的依据(3)几种界定的辨析第二节女性学研究对象(1)对象的内核(2)对象的外延(3)对象的历时态性第三节女性学的研究方法(1)一般方法论原则(2)观念与手段2. 重点、难点提示:(1)几种界定的辨析(2)女性的本质第二章女性的特质与特征(6学时)1、教学内容:第一节性与性别(1)人的性与性别(2)性别的自我概念(3)性别的刻板印象第二节性别的自然差异(1)基因、性激素与两性分化(2)脑与生理机能的差异(3)“三期”的生理心理特点第三节性别的心理机能差异2. 重点、难点提示:(1)性与性别的关系(2)“三期”的生理心理特点第三章社会性别与女性社会角色(6学时)1、教学内容:第一节社会性别差异(1)被建构的社会性别(2)差异的现实表现第二节社会性别差异的生产和再生产(1)性别社会化(2)实现过程第三节社会性别差异理论(1)劳动分工和父权制(2)从亲属关系到性别制度(3)心理学观点(4)社会学理论(5)多学科综合观念第四节女性的主体意识(1)主体意识的界定(2)体意识发展过程与矛盾分析(3)主体意识的内容第五节女性的价值选择(1)价值问题的提出(2)价值选择(3)价值实现2. 重点、难点提示:(2)主体意识和女性的主体意识第四章女性的生存与发展(6学时)1、教学内容:第一节女性的经济地位与生存状态(1)经济地位与生存状态演变(2)女性对社会与经济发展的贡献(3)无薪的社会劳动(4)生存状态变迁规律第二节女性的政治参与(1)参与途径(2)女性参政状况第三节女性与社会文化(1)女性的文化历程(2)男性文化与女性文化(3)中国文化与女性的关系第四节女性与道德伦理(1)一般理论(2)现代实践(3)影响分析第五节女性与婚姻家庭(1)婚姻制度演进中的女性地位(2)家庭结构变迁中的作用(3)现代变革中的角色2. 重点、难点提示:(1)生存状态变迁规律(2)男性文化与女性文化第五章女性观的产生与演变(6学时)1、教学内容:第一节女性观的发展(2)“男尊女卑”女性观(3)近代女性观(4)唯物史观女性观(5)当代女性主义第二节女性观演变动因(1)与生产力的关系(2)社会政治的反映(3)哲学、宗教的影响第三节女性观的特点(1)民族地域特色(2)阶层阶级属性(3)多元共生态势第四节女性观与女性发展(1)主流女性观与女性总体地位(2)女性观与女性社会地位的矛盾与差异(3)女性观的先进性与落后性2. 重点、难点提示:(1)唯物史观女性观(2)主流女性观与女性总体地位第六章女性问题与妇女运动(6学时)1、教学内容:第一节女性问题(1)界定(2)由来与类别(3)社会影响第二节妇女运动(1)概念(2)产生的基本条件(3)历程和特点(4)规律与启示第三节妇女运动在中国(1)历史依据及其面貌(2)贡献与局限(3)理论与方针2. 重点、难点提示:(1)女性问题的界定(2)妇女运动在中国理论与方针第七章中国社会和中国女性(6学时)1、教学内容:第一节制度演进与女性地位变迁(1)女性主体地位的丧失(2)宗法制度与儒学礼教(3)家国同构的社会条件(4)社会转型与女性作用第二节制度制约与女性的独特贡献(1)相夫教子(2)物质生产(3)商品经济与市井文化第三节文化传承与立世精神(1)从属身份与进取的人生态度(2)卑下地位与独立的人格追求(3)外在柔弱与内在刚强2. 重点、难点提示:(1)社会转型与女性作用(2)卑下地位与独立的人格追求第八章女性与未来(6学时)1、教学内容:第一节可持续发展中的女性(1)面临新问题1.考核方式:闭卷2.成绩构成:平时成绩+期末考试成绩九、选用教材和参考书目1.选用教材[1]魏国英.女性学概论,北京:北京大学出版社,2000年。

女性领导力研究综述蒋莱【摘要】在女性领导者迅速崛起的时代背景下,对女性领导力的研究尚未呈现出相应的勃发之姿.通过全面考察我国与国外女性领导力研究文献,发现国内外研究成果各有所长,其研究核心都指向对女性领导力发展障碍的关注.透析女性领导力的发展障碍,探索女性领导力的成长路径,在理论层面上是对女性研究的拓展和领导力研究领域的丰富,在实践层面上有助于发掘女性人力资源潜质,实现女性领导力效用最大化,营造和谐平等的性别文明.【期刊名称】《中华女子学院学报》【年(卷),期】2011(023)002【总页数】7页(P66-72)【关键词】女性领导力;研究【作者】蒋莱【作者单位】复旦大学公共管理学,200433【正文语种】中文【中图分类】C913.68随着越来越多的女性领导者涌现在社会生活的各个舞台,由这些女性精英所承载的女性领导力也正在迅速成为推动社会发展,尤其是领导力水平革新与进步的重要力量。

在教育与职业上的性别隔离日趋淡化的今天,不仅越来越多的精英女性开拓着自身的领导力发展之路,全社会的男性与其他女性也深受女性领导力的影响,这必然会对两性平等进程、和谐社会构建产生十分显著的效应。

本研究立足于女性学与领导学概念,系统收集并梳理了国内外女性领导力主题的主要文献,试图对女性领导力研究现状作出综合全面的述评,以推动女性学和领导学的交叉融合,促进女性领导力研究的进展和深化。

“女性领导力”这个概念本身还是国内领导学研究界的新兴领域,与之相关的研究主要表现为对女干部和女企业家领导能力的研究,这反映出国内对女性领导的研究有着非常明显的对象属性。

真正与国外的“女性领导力”概念相对应的研究是在受到西方管理学派新兴力量的冲击后,对女性领导者领导风格和领导方法进行的一种提炼,定义为女性化或柔性化的领导模式。

目前国内在这一方面的研究还十分地薄弱,尚未形成规模。

1.对女干部领导力的研究由于我国长期政治生态的习惯使然,领导就是通常语境下的“干部”,女性领导也就成为了女干部的同义词。