华清池与西安事变的历史真相

- 格式:docx

- 大小:10.68 KB

- 文档页数:2

西安事变1936年8月29日,得知国民党特务逮捕秘书、东大学生代表、中共地下党员宋黎和马绍周、关沛苍,张学良命谭海率卫队营包围和查抄了陕西省党部,即为“艳晚事件”。

张学良乃电请蒋委员长亲往镇压。

1936年10月22日,蒋介石由南京飞抵西安,严令进剿红军。

张学良当面表示反对,并提出停止内战,一致抗日的要求,遭蒋拒绝,两人大吵。

1936年10月29日,张学良飞抵洛阳为蒋介石祝寿,劝蒋联共抗日,遭蒋拒绝。

蒋介石坚决拒绝其北上抗日的主张,强令其剿共,否则就把他的部队撤离到东边去。

1936年11月27日,张学良上书蒋介石,请缨抗战,遭蒋拒绝。

1936年12月2日,张学良飞抵洛阳见蒋,要求释放抗日救国会“七君子”。

向蒋介石面报,谓其部下不稳,势难支撑,再三请求蒋委员长前往训话,蒋同意赴西安,驻华清池。

1936年12月4日,蒋介石由洛阳到抵西安,立即调三十万中央军嫡系部队“进剿”红军。

张学良与杨虎城再次进谏,遭蒋拒绝。

蒋向张学良、杨虎城表示:要么进兵,要么将东北军、十七路军分调福建、安徽。

1936年12月7日,张学良到华清池见蒋介石,再三苦谏,要求停止内战,一致抗日,遭蒋拒绝。

1936年12月9日,中国共产党组织大规模的群众游行示威,纪念“一二·九”运动一周年。

特务军警开枪打伤一名小学生,群众非常激愤,决定到临潼直接向蒋介石请愿示威。

蒋中正强令张学良制止学生运动,必要时可以向学生开枪。

张学良接到命令后,赶上游行队伍,极力劝说学生回去。

东北大学学生高呼“中国人不打中国人!”“东北军打回老家去,收复东北失地!”等口号。

张学良向群众表示一周内以实际行动答复学生要求,如果做不到,你们其中任何人都可以“置我张学良于死地”。

请愿学生们在华清池前高唱《松花江上》一曲,感动了在场了东北军士,全场爱国情绪高昂。

当晚,张学良找到蒋介石,再次劝蒋抗日,并要求蒋放过学生,但是蒋介石怒称:“对这批学生,除了拿机关枪打以外,是没有办法的”,张听后大怒,反问道:“机关枪不打日本人反而去打爱国学生?”张蒋再次大吵,盛怒下的张学良于当晚决定兵谏。

华清池与西安事变的历史真相华清池“捉蒋”的经过是:12月11日下午4点多钟,张学良与蒋介石谈话后,从蒋介石住处五间厅三号房出来,走到头道门时,王玉瓒正在那里值勤。

张学良说:“王营长,跟我回城去!”王玉瓒奉命来到西安市金家巷一号张公馆,当时客厅内就张学良和王玉瓒两人,张学良镇静地说:“命令你去把蒋委员长请进城来,要抓活的,不要打死他。

”王玉瓒立即回答:“保证完成任务。

蒋委员长的卫队只有二三十人,华清池外宪兵也只不过几十人,我用步、骑两个连三百多人的兵力去包围,保证捉来。

”张学良瞧了瞧王玉瓒,又以深沉的口气说:“明天,你死我死都说不定,要有思想准备,要作好行动部署。

”顿了一下,张学良又说:“你和孙铭九要互相协助,做好这件事。

你们一营是华清池行辕守卫者,应先行动。

”讲到这里,于学忠军长进入客厅,他神色急迫地问:“一切都准备好了吗?”张学良没有立即回答他,嘱咐王玉瓒改穿蓝色棉军服,以便与蒋介石的贴身侍卫着黄色军服有所区别,说:“具体事情由谭海副官长告诉你。

”王玉瓒退出客厅后,找到谭海,把张学良的话转告他,谭海说:“好!开始时间是明天拂晓,你先换衣服吧!”谭海让侍卫把蓝色棉军服取来,王玉瓒边换衣服边想:我不能回家过夜,也不能回华清池,万一走漏风声,叫蒋介石跑了,可就误事了。

当夜,王玉瓒就在谭海办公室内椅子上坐了一阵,又上床躺了一会,可他一点也不想睡,心里总思索着如何完成张学良交付的重任。

12日凌晨2时许,王玉瓒乘三轮摩托车离开张公馆到十里铺,叫醒邵兴基连长,传达了“捉蒋”命令,并令骑兵连包围华清池外围地带,逮捕一切外逃人员,随后又赶往灞桥镇,命令金万普排长带领手枪排战士迅速赶往华清池执行“捉蒋”任务。

同时,与10日晚刚进驻灞桥镇的张学良卫队第二营孙铭九营长约定,以三声枪响为号,第二营的王协一连50人即赶往华清池助战。

接着他赶到华清池头道门,找这里守卫的步兵连连长王世民,命令王世民把马体玉、匡德润、王金铭三个排长找到一起,部署“捉蒋”行动。

华清宫发生的历史典故华清宫内集中着唐御汤遗址博物馆、西安事变旧址——五间厅、九龙湖与芙蓉湖风景区、唐梨园遗址博物馆等五大文化区和飞霜殿、万寿殿、长生殿、环园和禹王殿等标志性建筑群。

骊山海拔1302米,老母殿、老君殿、烽火台、兵谏亭、石瓮寺、遇仙桥等景点星罗棋布,“骊山晚照”是著名的“关中八景”之一。

中国大型实景历史舞剧《长恨歌》在华清宫精彩上演。

华清御汤酒店坐落在华清宫景区九龙湖南侧,是国际精品温泉酒店体验目的地。

所以,到陕西西安旅游,有“六看”,即兵马俑、华清宫、钟楼、城墙、大雁塔、舞剧《长恨歌》。

华清宫发生的历史典故 1地方志记述华清宫是唐代封建帝王游幸的别宫。

背山面渭,倚骊峰山势而筑,规模宏大,建筑壮丽,楼台馆殿,遍布骊山上下。

唐诗人白居易《骊宫高》诗曰:“高高骊山上有宫,朱楼紫殿三四重”。

清人钱维乔《华清宫》诗道:“华清之宫骊山足,玉殿千重相连属”。

骊山景色宜人,温泉荡邪去疾。

传说远在三千年前的西周时期,就已成为周天子的游幸之地。

那时的温泉名“星辰汤”。

《三秦记》载:“始皇初,砌石起宇,名骊山汤,汉武加修饰焉”。

北周武帝天和四年(569),令大冢宰宇文护造皇汤石井。

隋文帝开皇三年(583)列植松柏千株,修屋建宇。

至唐代逐步形成规模。

唐太宗贞观十八年(644),诏左卫大将军姜行本,将作大匠阎立德建宫室楼阁,赐名“汤泉宫”。

《册府元龟》载:“贞观二十二年(648)正月戊戌,帝如温汤。

癸卯,御制碑以示群臣”。

唐高宗咸亨二年(671)改名温泉宫。

唐玄宗天宝六载(747),更温泉宫为华清宫,“环宫所置百司区署,诏琯总经度骊山,疏岩剔薮,为天子游览”(《唐书·房琯传》)。

华清宫因在骊山,又叫骊山宫,亦称骊宫。

白居易《骊宫高》诗:“骊宫高兮入云”。

骊山似锦若绣,一名绣岭,宫因山名,亦名绣岭宫。

唐代诗人崔涂、李商隐、崔道融咏华清宫,皆以“绣岭宫”为诗名。

从文献记载和野外的实际考察中,大抵可知华清宫的范围是:南至骊山西绣岭第一峰(即周烽火台),北到今县城北什字。

史沫特莱与西安事变李涵一、研究背景今年恰逢“西安事变”70周年纪念。

在十二月十二日,不同的地方都会记录到,历史上的这一天——1936年12月12日,陕北西安附近的华清池因一场不同寻常的政变迅速引起了全世界的震惊和关注:张学良和杨虎城将军为了“逼蒋抗日”,发动军事政变挟持蒋介石。

一时间,国共两党、日本帝国主义、美帝国主义、苏联共产国际等国内外各方势力在问题上斗争、妥协、斡旋,最终西安事变得以和平解决,这次事变也最终促成了国共第二次合作,形成了国内抗日统一战线,因此成为了中国抗日史、乃至中华民族历史上一次转折性的事件。

一直以来,人们往往把注意力集中在事变发动者张学良和杨虎城将军身上,或者是解决事情的各方如宋美龄、周恩来等人。

在当时混乱的局势下,任何一点偏差都足以影响最终的结果。

那么,在西安事变当中,一些外国新闻记者起到了什么样的作用?他们虽然没有直接参与整个事件,但是却又是如何见证这段历史的?更为重要的是,在当时国民党舆论借此事件对共产党、共产国际肆意攻击的情况下,他们对“事实”又是如何做报道的?要解决这样的问题,如果将目光投向当时众多的国外记者,无疑对这样一篇“小”论文来说是困难的,我试图在精准和深度上力所能及的作出一些努力,则必须选择一个具有价值的研究对象。

在这群外国新闻记者中,有一个人的代表性我想是毋庸置疑的,她就是最先客观公正地向全世界报道“西安事变”的权威外国新闻记者之一——史沫特莱:事变期间,她向国内外媒体发了大量揭露西安事变真实情况的新闻稿;和贝特兰一起,用英语向全世界每天广播播报当天的局势和事态发展等。

1936年末,史沫特莱本来因“惟有张学良少帅统治下的西北是蓝衣社打手们横行霸道、鞭长莫及的地方”,遂决定去西安养病,并兼顾自己的写作。

后在西京宾馆住宿期间,正好遇上张、杨发起的西安事变,身在西安事变事发地西京宾馆的史沫特莱也遭到打砸抢的命运。

当弄清楚事情的原委后,史沫特莱立刻开始了她自己的一系列行动:跑上西安街头,成了“奔走于街头的急救员”。

西安事变:历史的转折点作者:沈祖炜来源:《世纪》2017年第01期1936年12月12日,东北军和西北军的将领张学良、杨虎城发动兵变,蒋介石在西安华清池被拘,史称西安事变。

事变发生之前的中国局势可谓异常复杂,历史走向并不清晰。

日本军国主义正加紧侵华步伐,民族危亡迫在眉睫。

自1931年九一八事变,东北全境沦陷,继而热河被占、察哈尔被控。

接着日本又谋划扶持傀儡,以“自治”为名,蚕食华北。

1935年一二·九运动,在中国共产党领导下北平学生奋起抗争,反对南京政府的不抵抗主义,呼吁抗日救国。

而此时的蒋介石却抱守“攘外必先安内”政策,加紧“围剿”中国工农红军。

1936年刚刚平息了粤系、桂系地方军阀反蒋举动的蒋介石,又调集30万兵力,欲对抵达陕西不久的红军发起大“围剿”。

此时的红军自从南方的各根据地突围,经过艰苦卓绝的万里长征,先后抵达陕北,实现了战略转移。

然而红军立足未稳,东突西进均未见成效,打通新疆的计划因西路军惨遭马家军的围歼而失败。

争取苏联支援也受到交通、地理等条件的严重限制。

中共处境仍然十分险恶,就战力而言,抵达陕北的老红军加上新增战士,红军战斗部队仅有三万余人。

按蒋介石的部署,此时驻于陕西的西北军和东北军,兵锋所指就是这支红军队伍。

但是,向来兵战重士气,面对红军“中国人不打中国人”“调转枪口一致对外”的主张,虽有蒋介石的一再催促与督战,屡遭“剿共”挫折的东北军与西北军的将士不能不心有余悸,他们宁可洒血抗日疆场,也不想再干兄弟阋于墙的傻事。

西安事变的当事人张杨二人,曾多次劝说蒋介石停止内战,联共抗日,可是蒋介石却油盐不进,一意孤行。

张学良还曾去洛阳蒋介石行辕哭谏,却被蒋严厉训斥。

确实,张学良自东北沦陷,一直背负“不抵抗将军”的骂名,何尝不指望在抗日的战场上得到雪洗。

蒋介石的性格极为自负,他觉得张学良少不更事,只需严加督策,就会听命于他。

于是他只带了少量扈从,直飞西安,以为凭自己的“领袖”威望和个人魅力就可让张杨就范,就可以发起对红军的最后“围剿”。

华清池简介及背后故事

华清池,位于陕西省西安市临潼区华清路华清宫旁,是中国唐代御池之一,也是中华人民共和国国务院公布的第一批全国重点文物保护单位之一。

该池建于唐玄宗开元年间,是宫廷的宴乐场所,也是皇帝沐浴的地方。

池水取自骊山之泉,供给皇宫、御苑及附近居民使用。

华清池以其历史、建筑、文化和自然景观而闻名于世。

华清池背后有着一段动人的故事。

相传唐玄宗的宠妃杨贵妃非常喜欢在华清池沐浴,并常常在此唱歌舞蹈。

但在玄宗晚年,杨贵妃与其他宦官勾结,被一些宫廷大臣视为祸乱天下的祸首。

最终,宰相李林甫和安禄山发动了安史之乱,玄宗被迫逃到蜀地,杨贵妃也在逃亡途中被宦官所杀,尸体被抛弃在华清池边。

从此,华清池成为了唐玄宗的伤心之地。

今天的华清池已成为旅游胜地,吸引着众多游客前来观光游览。

游客可欣赏到古老的建筑和文化遗产,以及池水清澈、景色秀美的自然风光。

同时,华清池周边还有许多名胜古迹,如华清宫、骊山等,形成了一个完整的文化旅游区域。

- 1 -。

西安事变评论1936年12月,随着抗日救亡运动的高涨,中国人民要求“停止内战,一致抗日”的呼声越来越高。

蒋介石不顾全国人民的要求,继续坚持其“攘外必先安内”的反动政策,将张学良率领的东北军和杨虎城统领的西北军调到陕甘一带攻打红军。

张、杨由于受到中国共产党抗日民族统一战线政策及全国人民抗日救亡运动的影响,认识到“剿共”没有前途,与红军实现了停战,并多次要求蒋介石联共抗日。

但是,蒋介石一意孤行,坚持其反共内战政策,拒绝接受张、杨多次提出的“停止内战、联共抗日”的建议。

12月初,蒋介石再次到西安督战,逼迫张、杨加紧“剿共”。

张、杨出于爱国热情和对蒋介石倒行逆施的激愤,在“哭谏”无效后,毅然决定采取军事行动,于12日清晨在华清池扣留了蒋介石,囚禁了十几名国民党军政大员,并随即提出改组南京政府、停止一切内战等八项抗日救国主张。

这就是震惊中外的西安事变。

西安事变在国内外引起了强烈反响。

在国民党统治集团内部,以何应钦为首的亲日派主张进攻西安,企图取蒋而代之,进一步扩大内战。

中国共产党正确地分析了形势,确定了和平解决西安事变的方针,并应张、杨的邀请,派周恩来、秦邦宪、叶剑英等前往西安调停。

周恩来等向各方面耐心宣传抗日民族统一战线政策,并同蒋介石进行谈判。

12月24日,蒋介石被迫接受“停止内战,联共抗日”的条件。

25日,蒋介石被释放回南京。

西安事变的和平解决,成为扭转时局的关键,它对推动国共两党的再次合作和团结抗日起了重大作用。

西安事变是国内革命战争走向民族战争的转折点。

西安事变是中国历史的重大转折点,被认为是挽救国家民族一大危机,成为当时停止内战、发动抗战的一个历史转折关键。

西安事变对中国革命产生了巨大的影响:1、对于中国国民党方面:西安事变是张学良在九一八事变后的不抵抗被全国人民谴责的情况下,受中共唆使进而不满“先剿共、再抗日”,于1936年年底在西安挟持蒋中正,提出停止剿共、改组政府、出兵抗日等八项主张。

西安事变使得国民政府停止剿共、联共抗日,导致政府的抗日准备被迫中断,全面抗日提前爆发;另一方面使中共起死回生,获得喘息机会,酿成抗战胜利后的全面叛乱。

西安事变的真相是什么西安事变是由国内战争走向抗日民族战争的转折点,那么你了解西安事变吗?以下是店铺为你整理的西安事变的真相,希望能帮到你。

西安事变的真相西安事变从某种角度上来说可以说是改变了中国的命运,所以这次事变在历史上也受到了广泛的关注,而许多学者都对这件事进行了深入的了解,经过长时间的研究之后发现有些历史的真相已经被时间所掩埋,那么西安事变真相是什么呢?关于西安事变真相这个问题首先要做的就是了解事情的经过,然后想要用武力的方式迫使他同意停止内战等事宜,最后还是周恩来协助调节才最终将这次事变和平顺利的完成。

在张学良扣押蒋介石期间,社会上对于这种行为表示支持的人并不多,当时张学良心中还是有些觉得扫兴的,而且对于中共和国际上的缓和态度也让他内心极为不平静。

张学良开始的时候还是十分气愤的,但是后来的结果中张学良却决定要护送蒋介石回去,并且在这之后开始了长期的软禁生活,那么这中间又发生了什么才让张学良改变了态度,而西安事变真相又是什么呢?根据学者长期对西安事变真相的研究可以看出,其实张学良当初已经意识到自己可能有些过分了,他在扣押蒋介石的期间曾经看过他的日记,对于其中记载的关于感叹国力国情等事情让张学良十分感动,同时觉得自己是不是有一些错怪蒋介石了。

后来在看到东北军和西北军之间内讧不断,没有了蒋介石的国民党仿佛一片散沙,张学良觉得自己真的不能继续这样下去了,于是他在知道可能一去不复返的情况下,依旧愿意护送蒋介石,这就是西安事变真相的一部分。

西安事变的经过西安事变是一场非常大胆的变革活动,当时张学良因为受到启发而觉得国民党的政策十分的不合理,于是屡次进言希望可以改变政策,并且暂时停止国内间的争斗,共同面对真正的敌人日军,但是蒋介石却十分的顽固,甚至还因此撤掉了张学良的职位,这样一来西安事变就发生了,那么西安事变经过是怎样的呢?西安事变经过说起来还是比较复杂的,首先张学良召集了手下所以的军队,然后说明了这次兵谏的意义和时间,这表面他已经下了非常大的决心,而他将这次事变定义为兵谏,这个说法在西安事变的经过中也埋下了伏笔。

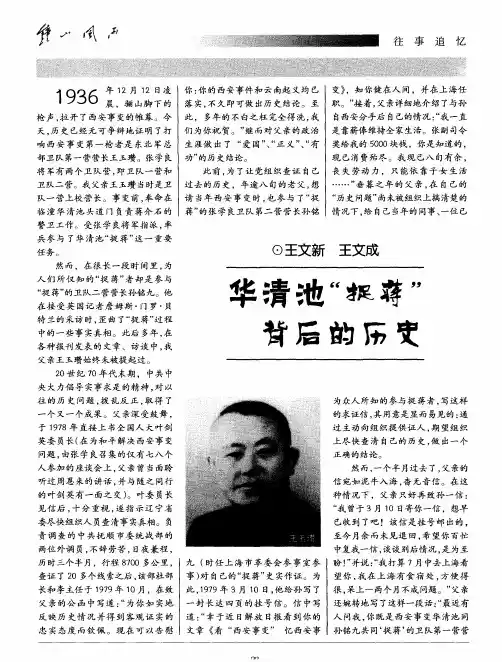

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢华清池“捉蒋”的真相史书影视长期以讹传讹

导语:申明!本站于之前的一篇文章中,小编失误在“孙铭九”三个字上方引用了爱国将领王玉瓒先生的图片。

为此我们已经删除此前的文章并向老将军家

申明!本站于之前的一篇文章中,小编失误在“孙铭九”三个字上方引用了爱国将领王玉瓒先生的图片。

为此我们已经删除此前的文章并向老将军家属道歉。

之后一直有很多网站沿用了这一错误,也一并致歉。

现郑重声明,任何人不得使用带有风林水印的王玉瓒照片!

王玉瓒,字宝珩,1896年生,辽宁黑山县人。

1914年参加东北军,历任排长、连长、营长、少校副官、上校营长、副旅长等职。

1929年入东北讲武堂第九期学习,毕业时因其优异成绩被张学良将军调至身边工作。

王玉瓒先生为张学良卫队的第一营营长、华清池捉蒋的第一功臣。

西安事变后中国由国内战争走向联合抗日,王玉瓒先生功不可没。

让我们向逝去的英雄致以崇高敬意!

在华清池后山,蒋介石被捉的地方,建有一个纪念亭,现被称为“兵谏亭”。

1936年12月12日凌晨,骊山脚下的枪声,拉开了西安事变的帷幕,但时至今日,华清池“捉蒋”经过在史书、报刊、影视作品、历史教科书上,乃至专家讲述“西安事变”时,仍采用斯诺在《西行漫记》中所引用的孙铭九当年的说法,以致以讹传讹。

那么,历史真相究竟如何?

华清池“捉蒋”经过为何扑朔迷离?

1984年春天,王玉瓒先生去世的时候,几乎没人知道这位年近九秩的老人,竟是当年西安事变打响捉蒋第一枪的“西北剿匪总部”卫队第一营营长。

此前,关于华清池“捉蒋”的细节,众说纷纭。

卫队第二营营长孙铭

生活常识分享。

英雄史诗——西安事变历史的风穿过古老的西安城,把时光倒转到1936年的冬天。

12月11日晚,西北“剿总”副总司令张学良与17路总指挥杨虎城将军在止园紧急磋商,决定发动对蒋介石的兵谏。

12月12日凌晨,张学良部下孙铭九,带兵冲进临潼华清池蒋介石住地,蒋已逃走。

他就带着队伍搜山,于一石头后找到蒋,孙派人架着蒋,送至西安城里,被张、杨扣押了起来。

当即张、杨宣布取消“西北剿匪总部”,成立抗日联军西北临时军事委员会。

通电全国提出改组南京国民政府,停止内战,释放救国会领袖及一切政治犯,开放民众爱国运动,保障人民集会、结社自由,实行孙中山遗嘱,召集救国会议等8项主张。

同时致电中共中央,要求派代表到西安共商团结抗日大计。

这就是历史上的“西安事变”,又称“双十二事变”。

决策,大义之举我们先来看一下背景。

自1931年,日本关东军侵占东三省,广大的华北地区岌岌可危。

此民族存亡之际,中国共产党放下与国民党的政治分歧与斗争,发布《八一宣言》,提出抗日民族统一战线的主张。

此时参与“剿共”的国民党官兵也已意兴阑珊,立志于维护国内的和平。

相反,国民党中央政治委员会主席、国民政府主席、国民革命军总司令兼军事委员会主席蒋介石却力行“攘外必先安内”的政治主张。

当时的西北地区,以西安为中心的国民党军队的主要力量有张学良率领的东北军和杨虎城率领的第十七路军,这两支军队在与西北八路军周旋的过程中看到共产党思想的先进性,同时严峻的社会现状令他们意识到国共合作、全面抗日势在必行。

于是他们抛下了个人得失,积极暗中联系共产党中央,达成一致抗日的共同意识,并且在西北地区实行联共抗日。

同时张学良多次劝谏蒋介石停止内战,一致对外,但都被拒绝。

后蒋介石调集嫡系军队约30个师准备从河南开入陕甘参加“剿共”,并于1936年12月4日飞抵西安,要挟张、杨“剿共”。

张、杨力劝蒋介石联共抗日,蒋加以拒绝。

两位爱国将领决定冒险实行兵谏。

这是在个人利益与民族存亡和千万百姓安危之间的选择,张、杨两位将领将国家利益置于个人、集体利益之上,实属大义之举。

华清池与西安事变的历史真相

真正的历史是丰富多彩的,喜欢读历史的同学,可能会很轻松地说

出很多历史事件和相关人物,但大家可能并不了解他们之间的联系。

其实,

掌握越多历史常识,对于我们的历史学习越有帮助,我们更容易理解历史书

中所描述的历史事件。

下面,小编为大家分享《华清池与西安事变的历史真相》,我们一起来了解这部分历史知识。

华清池“捉蒋”的经过是:12月11日下午4点多钟,张学良与蒋介石谈话

后,从蒋介石住处五间厅三号房出来,走到头道门时,王玉瓒正在那里值勤。

张学良说:“王营长,跟我回城去!”王玉瓒奉命来到西安市金家巷一号张公馆,当时客厅内就张学良和王玉瓒两人,张学良镇静地说:“命令你去把蒋委员长

请进城来,要抓活的,不要打死他。

”王玉瓒立即回答:“保证完成任务。

蒋委

员长的卫队只有二三十人,华清池外宪兵也只不过几十人,我用步、骑两个

连三百多人的兵力去包围,保证捉来。

”张学良瞧了瞧王玉瓒,又以深沉的口

气说:“明天,你死我死都说不定,要有思想准备,要作好行动部署。

”顿了一下,张学良又说:“你和孙铭九要互相协助,做好这件事。

你们一营是华清池

行辕守卫者,应先行动。

”讲到这里,于学忠军长进入客厅,他神色急迫地问:“一切都准备好了吗?”张学良没有立即回答他,嘱咐王玉瓒改穿蓝色棉军服,

以便与蒋介石的贴身侍卫着黄色军服有所区别,说:“具体事情由谭海副官长

告诉你。

”王玉瓒退出客厅后,找到谭海,把张学良的话转告他,谭海说:“好!开始时间是明天拂晓,你先换衣服吧!”谭海让侍卫把蓝色棉军服取来,王玉瓒

边换衣服边想:我不能回家过夜,也不能回华清池,万一走漏风声,叫蒋介

石跑了,可就误事了。

当夜,王玉瓒就在谭海办公室内椅子上坐了一阵,又

上床躺了一会,可他一点也不想睡,心里总思索着如何完成张学良交付的重。