德国的雨水利用技术_丁跃元

- 格式:pdf

- 大小:463.03 KB

- 文档页数:4

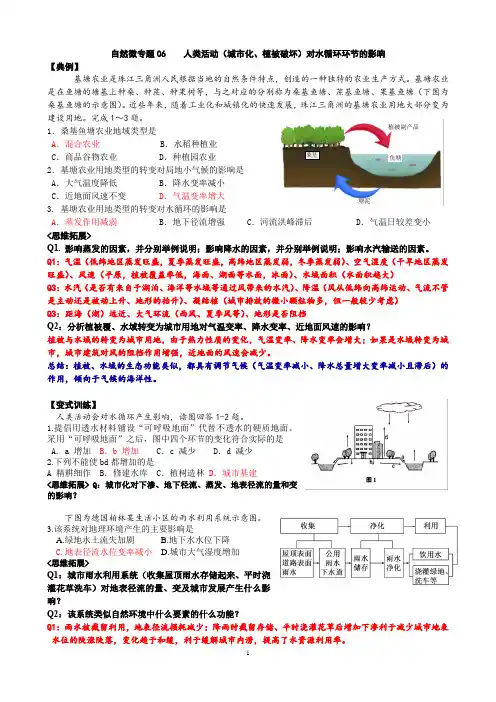

自然微专题06 人类活动(城市化、植被破坏)对水循环环节的影响【典例】基塘农业是珠江三角洲人民根据当地的自然条件特点,创造的一种独特的农业生产方式。

基塘农业是在鱼塘的塘基上种桑、种蔗、种果树等,与之对应的分别称为桑基鱼塘、蔗基鱼塘、果基鱼塘(下图为桑基鱼塘的示意图)。

近些年来,随着工业化和城镇化的快速发展,珠江三角洲的基塘农业用地大部分变为建设用地。

完成1~3题。

1.桑基鱼塘农业地域类型是A .混合农业B .水稻种植业C .商品谷物农业D .种植园农业2.基塘农业用地类型的转变对局地小气候的影响是A .大气温度降低B .降水变率减小C .近地面风速不变D .气温变率增大 3. 基塘农业用地类型的转变对水循环的影响是A .蒸发作用减弱B .地下径流增强C .河流洪峰滞后D .气温日较差变小 <思维拓展>Q1. 影响蒸发的因素,并分别举例说明;影响降水的因素,并分别举例说明;影响水汽输送的因素。

Q1:气温(低纬地区蒸发旺盛,夏季蒸发旺盛,高纬地区蒸发弱,冬季蒸发弱)、空气湿度(干旱地区蒸发旺盛)、风速(平原,植被覆盖率低,海面、湖面等水面,冰面)、水域面积(水面积越大)Q3:水汽(是否有来自于湖泊、海洋等水域等通过风带来的水汽)、降温(风从低纬向高纬运动、气流不管是主动还是被动上升、地形的抬升)、凝结核(城市排放的微小颗粒物多,但一般较少考虑)Q3:距海(湖)远近、大气环流(西风、夏季风等)、地形是否阻挡Q2:分析植被覆、水域转变为城市用地对气温变率、降水变率、近地面风速的影响?植被与水域的转变为城市用地,由于热力性质的变化,气温变率、降水变率会增大;如果是水域转变为城市,城市建筑对风的阻挡作用增强,近地面的风速会减少。

总结:植被、水域的生态功能类似,都具有调节气候(气温变率减小、降水总量增大变率减小且滞后)的作用,倾向于气候的海洋性。

【变式训练】人类活动会对水循环产生影响,读图回答1-2题。

浅析海绵城市建设中的屋面雨水利用张文韬(湖南师范大学附中湖南·长沙410006)摘要如今,逢雨必涝,城市里看海;逢旱则干,热岛效应加剧,这种现象在城市发展中越发严重。

而海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,在下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用,这样既能改善我国逢雨必涝的现状同时又能利用雨水资源。

本文针对如何更好的实施海绵城市建设中屋面雨水利用,对目前国内外屋面雨水利用的现状,屋面雨水利用系统等方面进行了分析,并提出了改善其利用效果的建议。

关键词海绵城市屋面雨水利用现状建议中图分类号:TU992文献标识码:A水对于城市来说,既是滋养土地、维系经济发展的生命之源,又是带来洪涝灾害的自然隐患,也是生态景观不可缺少的要素。

我国是一个干旱缺水严重的国家,而城市化的加速发展和城市地表水严重污染,又进一步加剧了当前国内许多城市可用水资源短缺的问题,从而雨水的收集利用已成为一种必然的趋势。

自20世纪70年代末起,发达国家就开始研究雨水的收集和利用,并取得了一定的实践成就。

还有,我国由于不同地域的地理条件及气候迥异,中国年降雨量呈现由东南沿海向西北内陆逐渐减少的分布规律,并有着显著差异的丰水期枯水期。

因此,我国在雨水利用建设方面可借鉴国外先进优秀的方法和技术,并结合本国的实际情况,建设适合当地情况的屋面雨水利用系统。

1绪论1.1城市雨水利用发展概况雨水利用是一种古老的传统技术,数千年以前就被人们采用,并一直在缺水国家和地区广泛应用。

现代城市雨水利用是一种新型的多目标综合性技术,其技术应用有着广泛而深远的意义。

近年来,城市雨水利用技术迅速发展。

目前城市雨水收集利用方式主要包括屋顶绿化雨水利用、屋面雨水利用、区域雨水利用和回灌地下水雨水利用四种。

1.2国外屋面雨水利用城市雨水资源利用的可行性首先要考虑的是雨水水质。

一般情况下,不经过处理或者经过简单处理的雨水足可用于城市绿化用水、工业循环水以及景观娱乐用水等。

德国水治理的基本理念和_水平衡管理法_总则规定研究_沈百鑫ENVIRONMENTAL PROTECTION Vol. 44 No. 12 2016法治原则已成为世界各国普遍认可的国家治理基本原则。

它是社会各种利益依法定程序充分协调后的力量平衡。

相应地,法律规定则是这种利益平衡后的书面确定,是国家和社会治理的智慧结晶。

尽管各国自然地理条件不同,社会发展进程先后有别,但考察先进国家,特别是德国的治水理念与经验以及《水平衡管理法》(以下简称《水法》),可以为已经明确列入全国人大《水污染防治法》的修订和我国水治理起到借鉴意义。

德国水治理的基本理念在水事管理上,不仅需要依据水体循环的自然属性,还需要掌握生态学、经济学以及社会伦理的知识。

水是物质资源,更是一种自然现象,会因区域和时季不同发生变化。

涉水利益包括生活、工业生产、农业、水电和生态环境保护等方面利益,涉及不同部门,因此可能构成双重和多重管理。

为实现有效的水事管理,在更广泛意义上实现各种相关利益的平衡,需要超越水流本身,基于水体进行管理,还包括与水相邻的一定范围陆地以及以水体为生存空间的动植物。

水治理的实质是对涉水的具有竞争性的多重利益予以平衡和协调。

随着用水需求增长以及新型水功能的科学发现,水体污染以及经济和科技发展导致的各种风险都在增加,涉水利益冲突进一步激化。

面对日益严峻的水环境问题,水不仅作为一种重要的物质资源,而且作为整体生态中不可分割的组成部分,需要从生态系统保护的考虑出发,根据生态、经济和社会协调的可持续发展原则和更高层次的综合理念和制度进行管理。

德国《水法》的核心思想,正是针对围绕着水体使用而存在的公共利益或私人利益,尽可能减少和避免不同利益主体可能对水体造成的不利影响,以最大程度实现基于水体上的共同利益,而展开的理论分析与法律实践。

德国对水事和水管理的理解都是不断发展的,是需要以其发展历史的理解为基础。

如何协调这些利益方的矛盾,农业用水、防洪、水能利用、渔业以及水道航运,还有在工业化和城市化进程中日益重要的集中供水保障和废水处理,一如既往是水事立法的根本目的。

48中国农村水利水电·2004年第9期一一一——————————————————————————————————————————————————————————一文童编号:1007—2284(2004)09—0048—03雨水利用的历史现状和前景奕永庆(浙江省余姚市水利局,浙江余姚315400)摘要:介绍了国内外雨水收集利用的历史,以及在生活、农业、城市三方面应用的现状,总结了利用雨水资源发展喷滴灌技术、促进绿色农产品生产的新成果,提出了在城市雨水弄13用中实现节水与城市防洪双赢、促进生态优化的新观点。

关键词:雨水利用;径流农业;城市生态;保水剂中圈分类号:TV213.9文献标识码:B1概述我国的雨水利用也由来已久,余姚河姆渡遗址中出土的160多把骨耜证明,7000年前先民已能翻土引水、排水。

4000年前的周朝,农业生产中就利用中耕技术增加降雨人渗,提高作物产量。

水窖历史也有数百年,在甘肃会宁有一口清朝末年修筑的水窖至今仍在使用。

20世纪50年代,人们利用窖水点浇玉米、蔬菜等,突破了窖水只用为生活用水的观念。

80年代后期,这一思路得到迅速发展,人们将收集的雨水用于发展庭院经济和大田作物需水关键期的补充灌溉。

1995年在甘肃省东部干旱地区实施了“121雨水集流工程”,内蒙古则实行了“112集雨节水灌溉工程”,山西、河南、河北、江苏、浙江、贵州亦进行了雨水利用试验研究。

近3年中国妇联发起“母亲水窖”行动,在我国西部建造了9万只水窖,解决了90万人饮水困难。

1995年6月北京举办了第七届国际雨水集流系统大会;1996年11月在兰州召开了第一届全国雨水利用学术讨论会;1998年9月和2000年9月,分别在徐州市和大连市举行第二届和第三届全国雨水利用学术研讨会。

2001年水利部颁发了《雨水集蓄利用工程技术规范》,标志这项技术的初步成熟。

截至2002年底,甘肃共筹集资金16.5亿元,建成集雨节灌水窖194.4万口(平均849元/口),发展集雨补灌面积30.5万hm2。

区域环评中的雨水利用模式研究【摘要】雨水利用是区域环评中提高水资源利用效率,解决水资源不足的重要途径,本文以大连市雨水利用模式为例进行研究,为区域环评工作中的水资源利用提供借鉴。

【关键词】区域规划环评;雨水利用;水资源0 引言雨水作为一种极有价值的水资源,早已引起世界各国的关注,雨水利用发展较快的是德国和日本等国家。

我国城市雨水利用的研究与应用自20世纪80年代开始,并于90年代发展起来,基本处于探索与研究阶段。

随着人口剧增和经济高速发展,水的供求矛盾已成为制约城市发展的瓶颈,将雨水作为重要水资源加以收集、处理、利用,已经成为节约水资源的重要的课题。

中国平均水资源总量为28100亿m3,人平均水资源量为2200m3,排在世界第88位,人平均水资源仅为世界人平均的1/4。

根据“国际人口行动”对我国水资源进行的总体评价,预计到21世纪中叶我国人口将达到16亿高峰时,每人平均水资源量将下降到1760m3,全国将接近用水紧张国家的边缘[2]。

根据国家水利局统计资料,全国600多个城市中有400多个存在资源性或水质性缺水问题,正常年份全国城市缺水已达60亿m3,2000年已有100多个县级以上的城市被迫限量供水。

城市发展中不透水面积的增加,导致雨水流失量增加和水循环系统的平衡遭到破坏,我国许多城市水资源严重不足,而大量雨水资源却白白流失,雨水利用率不到10%。

通过选择合理的雨水利用模式,并在规划环评中应用,对于提高城市水资源利用效率具有重要意义。

1 大连市雨水利用模式实施雨水资源利用是开发水资源、涵养地下水、改造城市排水系统体制、提高城市防洪能力、改善城市水环境重要的举措。

1.1 居民小区雨水利用模式居民小区内应广泛使用透水性路面材料,雨水通过透水路面和绿地渗入地下。

当雨水形成径流时,可通过收集系统进入渗透沟或洼地,渗透沟可以与地下储渗池、小区内的景观水体结合使用。

1.2 商业区和工业区雨水利用模式建绿化屋顶延缓径流、增加雨水的蒸发、改善生态;不宜建绿色屋顶的屋面和路面,雨水收集处理后首先进入蓄水池送入人工水体,超过设计标准的雨水由蓄水池溢流进入地下渗入系统或附近沟河内。

ICS93.080P 51备案号:26859-2010 DB11 北京市地方标准DB 11/T 686—2009透水砖路面施工与验收规程Specification for Construction and Acceptance of Water Permeable BrickPavement2009-12-12发布2010-04-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T 686—2009目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本规定 (2)5 施工 (2)6 质量验收 (3)IDB11/T 686—2009II 前言为规范和指导透水砖路面铺装施工与验收,制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由北京市水务局提出并归口。

本标准由水务、规划、城建、市政、园林、道路等相关部门组织实施。

本标准负责起草单位:北京市水利科学研究所。

本标准参加起草单位:北京市水利规划设计研究院、北京市市政工程设计研究总院、北京仁创科技集团有限公司。

本标准主要起草人:丁跃元、陈建刚、张书函、邓卓智、李东、孔刚、赵飞、钱文仓、秦升益、高彦波、廖平安、王理许、龚应安、潘艳艳等。

DB11/T 686—2009透水砖路面施工与验收规程1 范围本标准规定了透水砖路面施工的技术要求、检验规则及施工质量验收要求等。

本标准适用于北京市行政区划内新建、改建的透水砖路面、广场、庭院等透水性硬化地面施工与验收。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50400 建筑与小区雨水利用工程技术规范JC/T 446 混凝土路面砖JC/T 945 透水砖JGJ 63 混凝土用水标准DB11/T 152 城市道路混凝土路面砖DBJ 01-11 城镇道路工程施工质量检验标准DBJ 01-45 北京市城市道路工程施工技术规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

雨水的控制与利用【摘要】我国是一个干旱缺水严重的国家,又是世界上用水量最多的国家,而我国年降雨量达6190亿m3,有效的控制和利用雨水对缓解我国干旱缺水的状况是非常有意的。

本文在分析我国雨水的控制与利用方面存在的问题基础上,提出了相应的对策和建议。

【关键词】雨水控制利用我国是一个干旱缺水严重的国家。

我国的淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,名列世界第四位。

但是,我国的人均水资源量只有2300立方米,仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源最贫乏的国家之一。

然而,中国又是世界上用水量最多的国家。

仅2002年,全国淡水取用量达到5497亿立方米,大约占世界年取用量的13%,是美国1995年淡水供应量4700亿立方米的约1.2倍。

我国是雨水资源国家,年降雨量达6190亿m3,但由于大范围地采用管道直排式的传统雨水处置方式;不健全的集蓄、利用设施;不断增加的不透水面积比例以及大量弃流排放的雨水等使得雨水资源的大量流失。

如在北京,1995年不透水面积占城市行政区总面积的67%,平均每年要流失0.6亿m3的雨水,占城市生活用水量的7.6%,相当于市政和环境用水量的2倍。

预计到2010年,流失的雨水资源将达到2.3亿m3。

因此,在我国现行的排水体制下,城市的雨洪水将带来以下问题:(1)城市雨水资源流失严重数据显示,在一般情况下目前我国每年的缺水量达到400亿m3,400多座城市处于缺水的状态,换句话说,将近2/3的城市存在不同程度的缺水问题。

其中缺水比较严重的城市占了大约27.5%。

我国城市的雨水资源总量大约为110亿m3,但其中被收集回用的比例还不到10%,如果能将流失的雨水进行有效的收集和利用,必将有效地解决城市水资源短缺这一迫切的问题。

但随着我国城市化的加快,人们对水量的需求也迅速增长,城市的缺水问题变得更加严峻。

同时,城市不透水铺面的日益增大,径流系数也随之增大,导致了雨水径流的大量流失,这都限制了雨水资源的充分利用,导致资源白白浪费。

题目:发达国家中水回用技术概况和研究进展 An introduction of water reuse technology in developedCountries刘焕,Liu Huan11. 欧盟(德国)中水回用技术、规范在欧洲,再生水(reclaimed water)处理技术是多样性的。

根据对再生水处理程度的不同,再生水回用处理技术可分为‘二次处理(Secondary treatment)’‘三次处理(Tertiary treatment)’和‘四次处理(Quaternary treatment)’【4】。

典型的‘二次处理技术’包括生物转盘反应器(rotating biological contactors)【12】,和膜生物反应器(membrane bioreactor)【13】。

‘三次处理技术’则进一步对回用水进行消毒。

在欧洲常见的消毒技术有氯化消毒【16】和UV消毒【17】。

另外,臭氧消毒与过氧乙酸消毒也已经分别在比利时和意大利有过应用。

作为‘四次处理技术’的反渗析膜技术【18】、微滤(Microfiltration)、超滤(Ultrafiltration)、和纳米过滤(Nanofiltration)可以使中水回用水满足更严格的要求。

经过四次处理后的处理水一般都可以满足饮用水的标准。

此外,湿地处理法【14】和沉淀渗析法(settling and infiltration)【15】在欧洲也有应用案例。

2. 欧盟中水回用的典型案例案例一德国柏林在1988年兴建了第一座具备一定规模的中水回用工厂。

这家工厂可以处理规模大约为70人社区的洗澡水、淋浴水、和洗手水。

这家中水回用工厂的主要设备包括一座漏斗状的沉淀池、四组生物转盘、一个清洁罐(包括沙石过滤器与生物质过滤器),和UV消毒器。

处理后的中水进入储存罐,并通过供水系统用于冲洗小区厕所。

此项中水回用工艺自从建设投产后一直在有效地工作。

Erwin Nolde 在2000年对这家中水回用工厂的处理水进行了监测,其结果显示处理后的中水水质完全满足德国柏林在1995年制定的对中水回用于厕所用水的水质制定的当地标准【19】。

初期雨水对景观河道水质影响分析本文通过对汛前雨水泵站及河道闸门内的水质状况的调查,分析、推断出初期雨水通过河道闸门排入城区河道时,其裹挟的大量污染物,会对河道水质造成极大污染,建议排水管理部门在汛期排水工作中合理调度,在水质管理工作中建立、完善雨水准入机制。

标签:初期雨水;景观河道;汛期;污染随着城市化进程的加快与可持续发展的实施,城市综合治理与城市水环境保护已逐渐提到日程上来。

为全面了解面源污染对景观水体产生的危害,天津排水监测站在2019年4月至5月期间对我市中心城区的71座雨水泵站及河道闸门的水质进行了取样监测,基本掌握了汛前雨水泵站及河道闸门内的水质状况,初步研究初期雨水对河道水质影响,从而为加强对雨水泵站及河道闸门的监督管理,为汛期排水工作提供科学依据。

1 中心城区河道概况天津地区水资源严重短缺,人均水资源占有量是全国人均水资源占有量最少的省、市之一,河道多呈封闭、滞缓流、循环不畅的状态,另外,合流制排水管网还没有得到彻底改造,雨污合流情况普遍,加之人为污染等因素,导致河道水体水质普遍较差。

我站长期开展中心城区河道的水质监测工作。

监测的范围是1条一级河道(海河)和12条二级河道(津河、卫津河、南运河、月牙河、复兴河、四化河、長泰河、护仓河、津港运河、纪庄子排水河、北塘排水河、陈台子排水河)。

据历史监测数据显示,按照《地表水环境质量标准》(GB3838)限值对照分析,我们采样监测的一、二级河道总体为劣五类水体。

海河市区段水质主要污染因子是氨氮、高锰酸钾指数、总氮和石油类。

二级河道属于典型的城市闸控河流,海河的水质状况直接影响着其水质优劣,因此二级河道水质状况也不好,主要污染因子是氨氮、高锰酸钾指数、化学需氧量、总氮、总磷、石油类和阴离子表面活性剂。

我市中心城区海河主要受到有机物污染,二级河道水质明显处于富营养化状态。

造成河道水体污染的原因[1],我们分析如下:1.1水资源不足,供水短缺;1.2水体循环不畅,常处于静止状态,加之河道水体污染,形成恶性循环;1.3部分河道污泥淤积对水体造成污染;1.4部分河岸环境较差,导致污水、垃圾直接排入河道;1.5汛期承担排沥任务,导致水体二次污染。