第11章-浮游生物研究方法

- 格式:ppt

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:23

浅析浮游生物调查的基本研究方法及其应用发布时间:2021-04-26T08:34:22.883Z 来源:《中国科技人才》2021年第6期作者:尹舜开李宏祥周景涛姚晓阳朱志豪刘振宇[导读] 浮游生物包括浮游动物和浮游植物,都在水体系统中起着不可替代的作用。

水体中浮游生物的品种和数量是判定水体质量和水域生产力等因素的重要指标[1]。

中国农业大学烟台研究院山东烟台 264670摘要:通过阅读文献与资料,总结整理了水生生物调查的基本方法,定性定量分析的步骤与数据分析技术。

并联系实际,探究其在渔业与海洋资源开发利用保护上的作用。

关键词:水生生物;定性分析;定量分析;应用引言浮游生物包括浮游动物和浮游植物,都在水体系统中起着不可替代的作用。

水体中浮游生物的品种和数量是判定水体质量和水域生产力等因素的重要指标[1]。

所以需要对水体中的浮游生物进行定性定量的调查研究,为渔业和环境资源保护提供理论指导。

1 浮游生物的采集与处理1.1 勘测水域概况在正式调查前要对某水域先进行大致了解并制定适当的调查计划以确定具休的调查方法。

勘查的主要内容是1.水域的位置和面积。

2.水源的入出水口,水深,水位,流速,透明度,ph.值,底质等。

有无工业废水排入,污染程度高低,了解枯水期丰水期等情况。

3.水体中浮游生物的概况和水体周边生物情况。

4.水体中是否有其它水生生物,大致品种及比例。

1.2 主要器材及药品浮游生物网 (25号、13号) 、有机玻璃采水器、小塑料瓶(30-60ml)用来盛定性水样、1000毫升塑料或玻璃瓶,用来盛定量水样、水温计、透明度盘、ph.试纸GPS定位仪、显微镜、解剖镜、电子分析天平;碘液 (鲁哥氏液) 、甲醛溶液 (分析纯) 等[2]。

1.2.1 固定剂的选择用浮游生物网采集的浮游植物样品,样品浓度相对较高,常以缓冲甲醛作为固定剂。

对于需通过沉降浓缩处理的样品,则使用鲁哥氏液。

因为鲁哥氏液中的碘可对细胞进行染色,使浮游植物因质量增加而具有更大的沉降速率[3]。

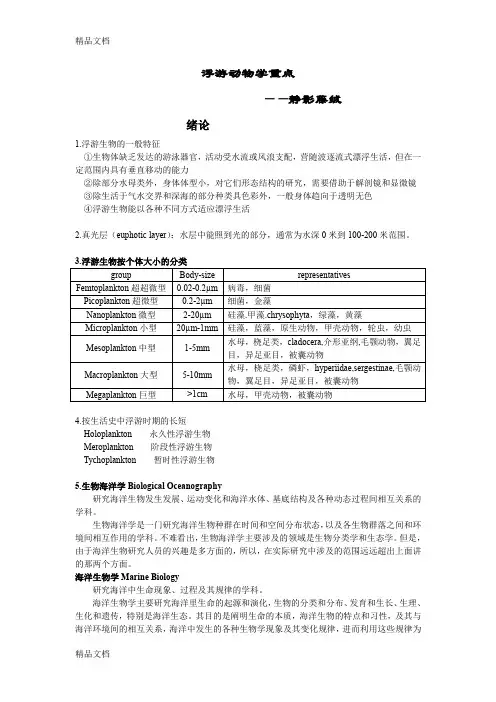

浮游动物学重点——静影藤绒绪论1.浮游生物的一般特征①生物体缺乏发达的游泳器官,活动受水流或风浪支配,营随波逐流式漂浮生活,但在一定范围内具有垂直移动的能力②除部分水母类外,身体体型小,对它们形态结构的研究,需要借助于解剖镜和显微镜③除生活于气水交界和深海的部分种类具色彩外,一般身体趋向于透明无色④浮游生物能以各种不同方式适应漂浮生活2.真光层(euphotic layer):水层中能照到光的部分,通常为水深0米到100-200米范围。

3.浮游生物按个体大小的分类group Body-size representatives Femtoplankton超超微型0.02-0.2µm 病毒,细菌Picoplankton超微型0.2-2µm 细菌,金藻Nanoplankton微型2-20µm 硅藻.甲藻.chrysophyta,绿藻,黄藻Microplankton小型20µm-1mm 硅藻,蓝藻,原生动物,甲壳动物,轮虫,幼虫Mesoplankton中型1-5mm 水母,桡足类,cladocera,介形亚纲,毛颚动物,翼足目,异足亚目,被囊动物Macroplankton大型5-10mm 水母,桡足类,磷虾,hyperiidae,sergestinae,毛颚动物,翼足目,异足亚目,被囊动物Megaplankton巨型>1cm 水母,甲壳动物,被囊动物4.按生活史中浮游时期的长短Holoplankton 永久性浮游生物Meroplankton 阶段性浮游生物Tychoplankton 暂时性浮游生物5.生物海洋学Biological Oceanography研究海洋生物发生发展、运动变化和海洋水体、基底结构及各种动态过程间相互关系的学科。

生物海洋学是一门研究海洋生物种群在时间和空间分布状态,以及各生物群落之间和环境间相互作用的学科。

不难看出,生物海洋学主要涉及的领域是生物分类学和生态学。

浮游生物量计算方法(一)浮游生物量计算方法介绍浮游生物量的计算是海洋生态学研究中的重要内容。

本文将详细介绍几种常用的浮游生物量计算方法。

1. 水体容器法使用水体容器法是一种常见的浮游生物量计算方法。

具体步骤如下:•准备一个透明的水体容器,并在其正面侧面绘制垂直刻度。

•在特定的采样站点选取合适大小的水样,将水样倒入容器中并记录容器中的水样深度。

•静置一段时间后,观察容器中浮游生物的分布情况,并记录观察到的每一层次的浮游生物混浊度。

•根据所观察到的浮游生物混浊度与水样深度的关系,计算出每一层次的浮游生物量。

•对所有层次的浮游生物量进行累加,得到总的浮游生物量。

2. 水样过滤法水样过滤法是另一种常用的浮游生物量计算方法,其具体步骤如下:•使用一套过滤装置,将水样通过细孔滤膜过滤。

•将过滤后的滤膜置于显微镜下进行观察,统计滤膜上出现的浮游生物数量。

•根据滤膜的面积与滤膜上浮游生物的数量,计算出单位面积上浮游生物的数量。

•根据采样水体的体积和单位面积上浮游生物的数量,计算出浮游生物的总量。

3. 水样稀释法水样稀释法是一种适用于浮游生物密度较高的情况下的计算方法。

具体步骤如下:•从采样站点分别选取两个水样容器,一个用于稀释,一个用于观察。

•将采集到的水样分别倒入两个容器中,注意在稀释容器中加入适量的去离子水。

•在观察容器中,观察并记录浮游生物的数量。

•根据稀释容器中的水样稀释倍数,计算出采样水样中浮游生物的数量。

4. 光学方法光学方法是利用光学仪器对浮游生物进行直接或间接测定的一种计算方法。

常用的光学方法如下:•浮游生物分类计数器:通过识别浮游生物形态特征,实现自动化的浮游生物计数。

该方法可以直接获取浮游生物的数量和分类信息。

•激光散射仪:利用浮游生物对激光的散射特性,通过测量散射光的强度来计算浮游生物的数量。

该方法适用于大量浮游生物密度较高的情况。

•溶解氧饱和度检测仪:通过测量水样中溶解氧的饱和度来间接判断浮游生物的数量。

浮游生物细胞分析及分类方法研究浮游生物是指那些在水中游动的、靠机会吞食别的生物来生存的微小生物。

受到水体各种因素的影响,如水温、盐度、营养物质含量等,浮游生物种类繁多,数量广泛,丰富多样。

浮游生物微小而又丰富,它们在水生态系统中处于关键的生态角色,是水体营养水平、环境变化和生物多样性等方面的重要指示生物。

因此,浮游生物细胞分析及分类方法的研究是非常重要的。

一、浮游生物细胞分析及分类1. 浮游生物分类学概述浮游生物分类学主要研究浮游生物的分布、系统演化和生态学特性,为保护水域资源及其环境提供科学基础。

浮游生物的种类繁多,目前已知的浮游生物种类达到几万种,其分类体系也非常复杂,表现出种类多、数量大、分布广、生态系统中重要性大的特点。

2. 浮游生物分类学的方法浮游生物分类学的方法主要包括形态学、生态学、分子生物学等多种方法。

其中,生态学方法主要用于判断浮游生物所处的生态环境,以及浮游生物与其它生物群体之间的相互作用关系。

分子生物学方法在分子水平上对浮游生物的分类学研究有重要的作用,这种方法主要是通过浮游生物样本中的生物大分子(如核酸)序列与已知数据库中的序列进行比较,从而确定浮游生物物种的分类位置。

二、浮游生物细胞分析及分类的意义1. 浮游生物细胞分析及分类的重要性浮游生物细胞分析及分类方法是评价水体质量的一种重要工具。

浮游生物的指示功能常被用来评估水体生态系统的健康状况,判断水体中污染物或生态影响的程度,所以浮游生物细胞分析及分类方法在环境保护和水资源利用方面非常重要。

2. 浮游生物细胞分析及分类的应用领域浮游生物细胞分析及分类方法在水质监测、水生态学、环境污染和生态系统保护等方面有广泛的应用。

例如,通过浮游生物物种的种类和数量,可以评判水体中生态系统的状况,判断污染程度;通过浮游生物生长特性的变化,可以预测生态系统对特定污染物的响应;通过浮游生物与其它生物群落之间的关系,可以确定水体中生态系统的结构和功能。

淡水浮游生物研究方法近年来,淡水生物学研究领域备受关注,其中淡水浮游生物的研究更是备受重视。

章宗涉和黄祥飞等学者在淡水浮游生物研究方面做出了重要贡献,他们提出了许多独特的研究方法。

本文将从全面的角度对淡水浮游生物研究方法展开探讨。

一、现有的淡水浮游生物研究方法关于淡水浮游生物研究方法,目前主要有定量采样、样品处理和物种鉴定等一系列研究方法。

在定量采样方面,章宗涉和黄祥飞等学者提出了一种新颖的采样网装置,能够有效地捕集淡水中的浮游生物,并且不会造成生物样本的破损。

而在样品处理方面,他们提出了一种快速高效的样品处理方法,可以有效地提取样品中的浮游生物,并且减少了实验中的污染。

在物种鉴定方面,他们还运用了一种先进的分子生物学技术,能够对浮游生物的物种进行快速准确的鉴定。

二、淡水浮游生物研究的深度和广度淡水浮游生物研究的深度和广度是一个非常重要的问题。

从深度上来看,淡水浮游生物的研究涉及到了许多高深的生物学和生态学理论,比如生态环境因子对浮游生物丰度和群落结构的影响、浮游生物与水体富营养化的关系等。

而从广度上来看,淡水浮游生物的研究还涉及到了很多交叉学科的内容,比如物理学、化学、地质学等,因为淡水浮游生物的生存和分布与水体的物理化学性质密切相关。

三、总结与展望通过本文对章宗涉和黄祥飞等学者关于淡水浮游生物研究方法的探讨,我们可以得出一个结论:他们提出的研究方法在淡水浮游生物研究领域具有重要的意义。

在未来的研究中,我们应该更加注重淡水浮游生物研究的深度和广度,同时不断拓展研究方法,以期能够更加全面地认识淡水浮游生物,为淡水生物学领域的发展做出更大的贡献。

本人认为,淡水浮游生物研究方法的重要性不言而喻,只有通过深入广泛的研究方法,我们才能更好地认识和保护淡水生态系统。

希望未来有更多的学者关注这个领域,为淡水生物学的发展做出更大的贡献。

在本文中,我们探讨了章宗涉和黄祥飞等学者关于淡水浮游生物研究方法的贡献,从深度和广度的角度全面评估了这一研究领域。

浮游生物的分类与鉴定浮游生物是存在于水中中的类群之一,它们以微小的体型和浮游的方式生活着。

浮游生物数量有着惊人的多样性,也占据着海洋浮游生态系统的关键地位。

浮游生物种类丰富,对于想要研究海洋生态系统、水生态系统以及种群动态等领域的科学家来说,了解浮游生物的分类与鉴定是非常重要的。

浮游生物的分类对于生物来说,分类是非常有必要的。

浮游生物的分类体系包括了多种方式,其中最常用的是形态学分类和分子分类。

形态学分类形态学分类主要是通过观察浮游生物的形态特征,包括大小、形状、颜色、纹理等进行分类。

这种分类方法在科学研究中被广泛应用,特别是在对低层次生物进行研究的时候。

比如,对于铁盆水蚤而言,通过观察它们的体型和尾部的特征,可以将它们分为不同的物种。

分子分类分子分类通过分析DNA序列,主要是通过测定不同的DNA序列差异,对浮游生物进行分类。

这种分类方法和形态学分类相比,具有更高的精度和可靠性,但也存在着成本较高、技术门槛较高的问题。

浮游生物的鉴定一般来说,浮游生物的鉴定可以分为两类,一类是定量鉴定,另一类是定性鉴定。

定量鉴定主要是对浮游生物数量和分布的特征进行研究,而定性鉴定则是对其分类和物种鉴定的研究。

定量鉴定定量鉴定是对样品中浮游生物的数量和种类组成进行测定。

一般来说测定浮游生物的数量时,可以通过计算器进行计算。

而通过对不同的物种进行鉴定,可以借助显微镜、计数器和同位素技术等手段。

例如,利用显微镜观察某个区域中的浮游生物,然后测量其个体数量,再根据分类系统得出物种的特征,从而确定其种类。

定性鉴定定性鉴定是对浮游生物的分类和物种鉴定进行研究。

对于浮游生物样本,可以通过显微镜的放大功能,观察其形态特征,然后通过比较分类记录,来确定其所属物种。

同时,可以利用分子学、同位素等技术,对浮游生物样本进行分析,确定其属于哪种物种。

总结浮游生物的分类与鉴定是进行海洋生态系统、水生态系统以及种群动态等领域研究的重要基础。

生物学家需要具有丰富的知识和细致的观察力去鉴定不同物种的分类和亚种。

一、各大类藻的形态结构区分1、硅藻门:具硅质细胞壁,由上、下两壳套合而成,硅质壁上具有排列规则的花纹,没有鞭毛,细胞表面有多种多样的突出物,运动种类具有壳缝。

2、甲藻门:细胞有背腹之分,前后端具有角状突起,具2条顶生或腰生鞭毛,纵裂类细胞壁由左右两片组成,横裂类细胞壁由许多小板片组成,大多数具有一条横沟和一条纵沟,具有2条等长或不等长的鞭毛,具有特殊的换甲藻素、新甲藻素和甲藻黄素,贮存物质为淀粉或油滴。

3、蓝藻门:原核生物,无真正的细胞核。

细胞无鞭毛,具有假空胞,除颤藻目外其它的蓝藻都有异形胞,具有藻胆素,贮存物质为蓝藻淀粉。

多数能分泌胶质,包于藻体外。

4、金藻门:多数种类为裸露的运动个体,有些种类在表质上具有硅质化的鳞片、小刺或囊壳,大多具有2条鞭毛,色素含有金藻素,藻体成金黄色或棕色,同化产物为白糖素和脂肪。

5、黄藻门:细胞壁由“U”形或“H”形的两节片套合而成,运动细胞具两条不等长的鞭毛,长鞭毛为短鞭毛的4~6倍。

藻体成黄绿色或黄褐色,有1个至多个色素体,贮藏物质为油滴和白糖素。

6、绿藻门:色素体是绿藻细胞中最显著的细胞器,一般具有1或多个蛋白核,细胞内有液泡,大多具有2条顶生、等长的鞭毛,在鞭毛着生基部一般都有2个生毛体和伸缩泡。

大多具1个细胞核,少数多核。

7、隐藻门:大部分种类没有纤维素细胞壁,细胞长椭圆形或卵形,前部较宽,钝圆或斜向平截,有背腹之分,前端偏于一侧具有向后延伸的纵沟,有的种类具有1条口沟,纵沟或口沟两侧具有多个棒状的刺丝泡,2条鞭毛,略等长,具有藻胆素,贮存物质为淀粉,有蛋白核。

8、裸藻门:细胞裸露,无细胞壁,细胞质外层特化为表膜,有色素种细胞前端一侧有一眼点,少数种类具有特殊的裸藻红素,大多数种类具1条鞭毛,有贮存物质为副淀粉粒。

二、主要藻类的分类1、硅藻:中心硅藻纲Centricae:壳面花纹呈同心的放射状对称,不具壳缝或假壳缝。

羽纹硅藻纲Pennatae:壳面花纹左右对称,呈羽纹排列,具壳缝或假壳缝。

浮游动植物调查方法1.方法与原理1.1采样点水体中浮游生物的分布不是很均匀的,通常因水体形态、深度、水源几出口、风、光照以及其他环境条件而差异,因此必须选择有代表性的地点进行采样。

在一般情况下,湖泊的湖湾和中心部分,沿岸有水草区和无水草区浮游生物的种类和数量都有不同。

当有风引起水流时,浮游生物多聚集在水流冲击的下风向一侧,总量较高。

此外,水源入口处,不同时间各水层的光照和温度条件下浮游生物的种类和数量都会有所不同。

采样点的数目根据水体的具体条件而定。

水体面积大的,条件复杂的,采样点要多些;要有较高人力、时间和经费等条件允许的,采样点也可以多些。

1.2采集采集工具主要有采集网和采水器。

当一般定性采集时,可站在船舱内或甲板上,将采集网系在竹竿或木棍前端,放入水中作∞形循回拖动(网口上端不要露出水面),拖动速度不要超过0.3米/秒。

如若拖动太快,水在网内会发生回流,将使网内的浮游生物冲到网外。

当一般定量采集时,各种类型的采水器均可使用,但一定要能分层采水。

在水深不超过10米的水体采样时,可用自制的采水器。

采水器可以采集到那些易从网孔中漏失的微小浮游生物。

但因采集水量有限,很难采到密度较稀和游动能力强的较大类型种类。

1.3固定和保存采到的样品必须在5分钟以内加以固定。

常用的固定液有福尔马林、刘哥氏液、甘油—福尔马林保存液、Rodhe碘固定液。

福尔马林为含有40%甲醛的药品。

一般按每100毫升水样加入约4毫升福尔马林(含1.6%甲醛),也就是说用4%福尔马林固定。

1.4浓缩化学沉淀法:所才水样用福尔马林加以固定静置1—2昼夜使之沉淀,用宏吸管吸去上面清夜,将下层包括沉淀物的浓液移入小容器中,再静置沉淀。

必要时可反复进行,直到浓缩到10—50毫升为止。

1.5观察与鉴定对所采到的浮游生物种类进行全面的种的鉴定,是一项难度和工作量都很大的工作,常常需要各方面的专家协同进行。

种类鉴定可采用检索表和图鉴相结合的方法。

一、浮游生物的测定浮游生物(plankton)是指悬浮在水体中的生物,它们多数个体小,游泳能力弱或完没有游泳能力,过着随波逐流的生活。

浮游生物可划分为浮游植物和浮游动物两大类,在淡水中,浮游植物主要是藻类,它们以单细胞、群体或丝状体的形式出现。

浮游动物1:要由原生动物、轮虫、枝角类和桡足类组成浮游生物是水生食物链的基础,在水生生态系统中占有重要地位。

许多浮游生物对环境变化反应很敏感,可作为水质的指示生物,所以在水污染调査屮,浮游生物也常被列为主要的研究对象之一。

(一)采样1.点位设置釆样点的设置要有代表性,采到的浮游生物要能真正代表一个水体或一个水体不同区域的实际状况。

在江河中,应在污水汇入口附近及其上下游设点,以反映受污染和未受污染的状况。

在排污口下游则往往要多设点,以反映不同距离受污染和恢复的程度。

对整个调査流域,必要时按适当距设置。

在较宽阔的河流中,河水横向混合较慢,往往需要在近岸的左右两边设置。

受潮汐影响的河流,涨潮时污水可能向上游回溯,设点时也应考虑。

在湖泊或水库中,若水体是圆形或接近圆形的,则应从此岸至彼岸至少设两个互相垂直的采样断面。

若是狭长的水域,则至少应设三个互相平行,间隔均匀的断面。

第一个断面设在排污口附近,另一个断面在屮间,再一个断面在靠近湖库的出口处。

此外,采样点的设置尽可能与水质监测的采样点相一致,以便于所得结果相互比较。

如若有浮游生物历史资料的,拟设的点位应包括过去的采样点,便于与过去的资料作比较。

在一个水体里,要在非污染区设置对照采样点,如若整个水体均受污染,则往往须在邻近找一非污染的类似水体设点作为对照点,在整理调査结果时可作比较。

2.采样深度浮游生物在水体中不仅水平分布上存差异,而只垂直分布上也有不同。

若只采集表层水样就不能代表整个水层浮游生物的实际悄况。

因此,要根据各种水体的具体情况采取不同的取样层次.如在湖泊和水库中.水深5m以内的,采样点可在水表面以下0.5、1、2. 3和4m等五个水层采样,混合均匀,从其屮取定量水样,水深2m以内的.仅在0.5m 左右深处采集亚表层水样即可,若透明度很小.可在下层加取一水样,表层样混合制成混合样。

浮游动物研究第一篇:浮游动物研究(1)微表层是一层只有几十到几百微米的薄层,以往对微表层化学、微表层微生物的研究报导较多,有关微表层浮游动物的研究仅限于本项目研究,开辟了我国海洋微表层浮游生物研究的新领域。

(2)较全面地阐述了中国和世界海水养殖发展概况,研究了水产养殖对浮游生物群落结构的影响及其其它环境效应,发展了大型海藻龙须菜生态栽培等海水养殖绿色生产技术,提出了基于养殖生态系统的渔业环境管理对策,出版了我国水产学科首部海水养殖绿色生产和管理的综合性著作。

在美国主编的Reviews in Fish Biology and Fisheries杂志(JCR排名前15%)上发表了有关中国海水养殖与近海环境的综述性评论(Development ofmariculture and its impacts in Chinese coastal waters,2004,14: 1-10),论文受到主编和论文审阅者的高度评价(Your paper reflects on an important issue and will make a significant contribution worthy of rapid publication)并被刊载在卷首(见成果汇编P10),该文2006年还获得了2nd International Symposium on Cage Aquaculture in Asia 优秀论文奖(评委为20多位欧美专家组成)。

8)养殖生态系统生态调控与环境管理研究:1)通过对大亚湾、南澳海水养殖区、武汉东湖(鱼类高产湖泊)、苏格兰Leven湖(低鱼产量湖泊)等多种类型养殖水体的研究,在野外调查、受控实验和对历史数据分析的基础上,较系统地研究了鱼类养殖的生态学效应,提出了“武汉东湖养殖鱼类临界阈值”新概念;提出了限制东湖鱼类养殖产量、恢复水生植被等生态调控措施;2)采用综合研究和案例分析的方法,较全面地阐述了中国和世界海水养殖发展概况,研究了海水养殖及其环境效应,发展了大型海藻龙须菜生态栽培等海水养殖绿色生产技术,提出了基于养殖生态系统的渔业环境管理对策,出版了我国水产学科首部海水养殖绿色生产和管理的综合性著作。

浮游生物调查1.试剂与器具主要试剂见附录1,器具见附录2、3。

2 采样2.1 采样点布设2.1.1 原则根据水体面积、形态、浮游植物的生态分布特点和调查的目的等决定采样点数量。

采样点应有代表性,能反映整个水体浮游生物的基本情况。

采样点设置数量见表1。

采样结果记入附录4。

2.1.2 湖泊、水库湖泊应兼顾在近岸和中部设点,可根据湖泊形状在湖心区、大的湖湾中心区、进水口和出水口附近、沿岸浅水区(有水草区和无水草区)分散选设;水库应在库心区(河道型水库应分别在上游、中游、下游的中心区)及大的库湾中心区、主要进水口、出水口附近、主要排污口、入库江河汇合处设点。

2.1.3 江河在干流上游、中游、下游,主要支流汇合口上游、汇合后与干流充分混合处,主要排污口附近、河口区等河段设置采样断面。

根据江河宽设置断面采样点,一般小于50m的只在中心区设点;50m~100m的可在两岸有明显水流处设点;超过100m的应在左、中、右分别设置采样点。

2.2 采样层次2.2.1 浮游植物采样水深小于3m时,只在中层采样;水深3m~6m时,在表层、底层采样,其中表层水在离水面0.5m处,底层水在离泥面0.5m处;水深6m~10m时,在表层、中层、底层采样;水深大于10m时,在表层、5m、10m水深层采样,10m以下处除特殊需要外一般不采样。

2.2.2 浮游动物采样由水体的深度决定,每隔0.5m、1m或2m取一个水样加以混合,然后取一部分作为浮游动物定量之用。

2.3 采样频次和采样时间采集次数依研究目的而定,采样次数可逐月或按季节进行,一般按季节进行。

样品瓶必须贴上标签,标明采集时间、地点。

采样时间尽量保持一致,一般在上午8:00~10:00进行。

2.4 采样方法2.4.1 浮游植物采样定量样品在定性采样之前用采水器采集,每个采样点取水样1L,贫营养型水体应酌情增加采水量。

泥沙多时需先在容器内沉淀后再取样。

分层采样时,取各层水样等量混匀后取水样1L。

海洋浮游生物的遥感监测与预测研究海洋是地球上最广阔的生态系统之一,海洋浮游生物是海洋食物链的基础,对于海洋生态平衡以及人类食品安全至关重要。

然而,海洋浮游生物的数量和分布却受到着海洋环境的变化和人类活动的干扰,为了更好地保护海洋生态系统,需要对海洋浮游生物进行有效的监测与预测。

而遥感技术作为一种先进的监测手段,被越来越广泛地用于海洋浮游生物的研究。

遥感技术是通过测量地物反射、辐射、散射等物理量,获取地物信息的一种手段。

在海洋环境中,遥感技术能够获取海水颜色、海水温度等海洋物理和化学参数,以及浮游植物叶绿素、浮游动物生物量等海洋生物学参数。

这些参数对于海洋生态环境的监测和预测具有重要的意义。

浮游植物和浮游动物是海洋生态系统中的两个重要组成部分。

浮游植物叶绿素是浮游植物的主要生理指标,可以用于浮游植物生物量、生产力、物种结构等的监测与预测。

而浮游动物也是海洋食物链中不可或缺的环节,监测其生物量、分布等变化可以为鱼类等高等动物的可持续发展提供重要的参考。

这些监测和预测可以通过遥感技术来实现。

有关海洋浮游生物遥感监测与预测的研究已经得到了长足的发展。

通过遥感技术获取海水颜色等参数,并结合分子生物学、环境生物学等学科方法,对海洋浮游生物的种类、生物量分布进行实时监测。

同时,利用海洋浮游生物的时空变化规律,可以预测海洋生态系统的变化趋势,对于海洋生态环境的保护和营养盐污染控制具有重要的意义。

然而,海洋浮游生物的遥感监测和预测仍然存在着很多难题。

首先,海洋是一个复杂的生态系统,浮游生物的多样性和复杂性使得海洋浮游生物的遥感监测和预测具有很大的挑战性。

其次,由于海洋环境的变化和人类活动的干扰,海洋浮游生物的数量和分布还很难确定,因此需要进一步完善遥感技术的精度和分辨率。

最后,海洋遥感数据的获取和处理也需要耗费大量时间和资源。

为了解决这些问题,科学家们正在致力于开发更加先进的遥感监测技术,并且结合分子生物学、环境生物学等学科方法,对海洋浮游生物进行更全面、更精确的监测和预测。

浮游动物研究新技术和方法摘要浮游动物是海洋生态系统中非常重要的类群,是海洋生物生产过程的核心之一,是海洋食物网的基础和关键组成部分,对其种类的定性识别、鉴定和生物量分析是海洋科学研究中最为关键的科学问题之一。

从早期的Utermöhl法、数字图像处理技术,到现在的化学计量学研究、图像观测技术等创新方法,都极大地促进了海洋浮游动物的研究。

本文重点讲述几种传统技术与创新技术的定义、应用以及对比分析,以更好地分析浮游动物研究方法房展需求和方向。

关键词:浮游动物;研究方法;对比分析一、概况浮游动物是一类经常在水中浮游,本身不能制造有机物的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称,在水中营浮游性生活的动物类群。

它是经济水产动物,是中上层水域中鱼类和其他经济动物的重要饵料,对渔业的发展具有重要意义。

国际上许多重大研究计划,如全球海洋生物普查计划(Census of Marine Life,CoML)、海洋生物地球化学与生态系统整合研究(Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research,IMBER)和全球海洋生态系统动力学研究(Global Ocean Ecosystem Dynamics,GLOBEC)等,均将浮游动物作为重要观测内容[1]。

浮游动物观测的最终目的是对目标生物的分布、丰度、大小或生物量进行准确估计。

二、传统的研究技术方法(一)Utermöhl方法浮游生物定量生物学的研究最早是从德国Kiel大学的生物学家Victor Hensen开始的,他于1883年利用鱼卵网(Hensen′s Eiernetz)对浮游生物进行了调查研究,这是一款从Johannes Mǜller的蝴蝶型网改进而来的网具。

Hensen在其论文[2]中首次定义了“浮游生物”一词,并提出使用网采手段加上严格的数学计算作为浮游生物定量生物学研究的方法。

Utermöhl于1931年发明了一种计数框计数方法[3],它结合了V olk的静置沉淀法和Kolkwitz计数框,最低程度地降低了样品的损失。