扫描隧道显微镜

- 格式:docx

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:3

扫描隧道显微镜原理

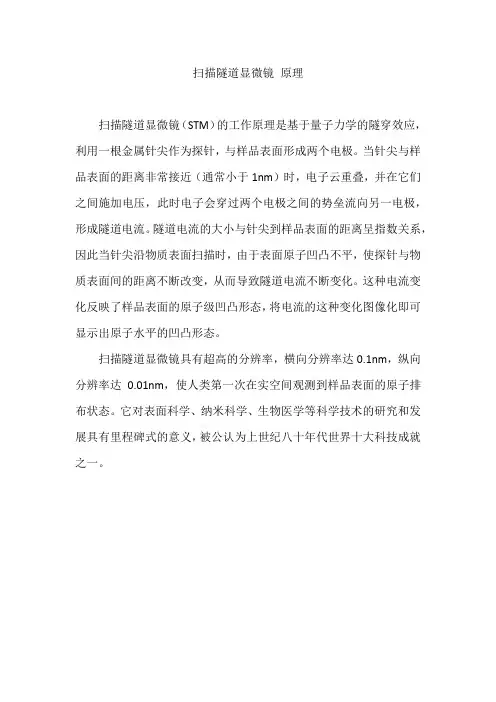

扫描隧道显微镜(STM)的工作原理是基于量子力学的隧穿效应,利用一根金属针尖作为探针,与样品表面形成两个电极。

当针尖与样品表面的距离非常接近(通常小于1nm)时,电子云重叠,并在它们之间施加电压,此时电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极,形成隧道电流。

隧道电流的大小与针尖到样品表面的距离呈指数关系,因此当针尖沿物质表面扫描时,由于表面原子凹凸不平,使探针与物质表面间的距离不断改变,从而导致隧道电流不断变化。

这种电流变化反映了样品表面的原子级凹凸形态,将电流的这种变化图像化即可显示出原子水平的凹凸形态。

扫描隧道显微镜具有超高的分辨率,横向分辨率达0.1nm,纵向分辨率达0.01nm,使人类第一次在实空间观测到样品表面的原子排布状态。

它对表面科学、纳米科学、生物医学等科学技术的研究和发展具有里程碑式的意义,被公认为上世纪八十年代世界十大科技成就之一。

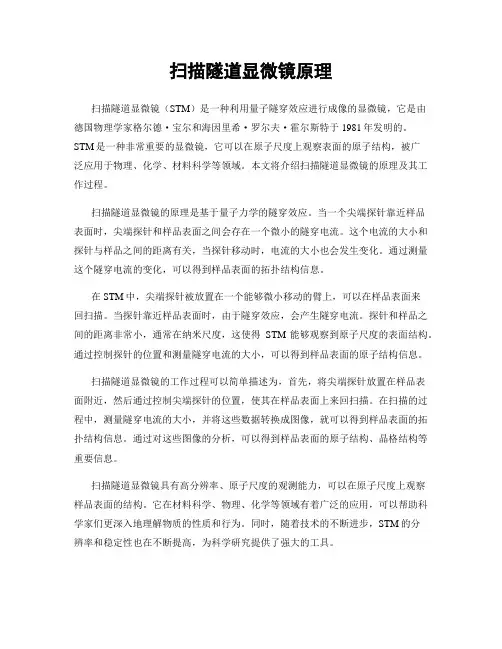

扫描隧道显微镜原理扫描隧道显微镜(STM)是一种利用量子隧穿效应进行成像的显微镜,它是由德国物理学家格尔德·宝尔和海因里希·罗尔夫·霍尔斯特于1981年发明的。

STM是一种非常重要的显微镜,它可以在原子尺度上观察表面的原子结构,被广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。

本文将介绍扫描隧道显微镜的原理及其工作过程。

扫描隧道显微镜的原理是基于量子力学的隧穿效应。

当一个尖端探针靠近样品表面时,尖端探针和样品表面之间会存在一个微小的隧穿电流。

这个电流的大小和探针与样品之间的距离有关,当探针移动时,电流的大小也会发生变化。

通过测量这个隧穿电流的变化,可以得到样品表面的拓扑结构信息。

在STM中,尖端探针被放置在一个能够微小移动的臂上,可以在样品表面来回扫描。

当探针靠近样品表面时,由于隧穿效应,会产生隧穿电流。

探针和样品之间的距离非常小,通常在纳米尺度,这使得STM能够观察到原子尺度的表面结构。

通过控制探针的位置和测量隧穿电流的大小,可以得到样品表面的原子结构信息。

扫描隧道显微镜的工作过程可以简单描述为,首先,将尖端探针放置在样品表面附近,然后通过控制尖端探针的位置,使其在样品表面上来回扫描。

在扫描的过程中,测量隧穿电流的大小,并将这些数据转换成图像,就可以得到样品表面的拓扑结构信息。

通过对这些图像的分析,可以得到样品表面的原子结构、晶格结构等重要信息。

扫描隧道显微镜具有高分辨率、原子尺度的观测能力,可以在原子尺度上观察样品表面的结构。

它在材料科学、物理、化学等领域有着广泛的应用,可以帮助科学家们更深入地理解物质的性质和行为。

同时,随着技术的不断进步,STM的分辨率和稳定性也在不断提高,为科学研究提供了强大的工具。

总之,扫描隧道显微镜是一种基于量子力学的显微镜,利用隧穿效应可以在原子尺度上观察样品表面的结构。

它具有高分辨率、原子尺度的观测能力,被广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。

扫描隧道显微镜的基本原理1. 扫描隧道显微镜是一种神奇的科学装置,它可以让我们看到微观世界的奇妙景象。

要说起这个玩意儿的原理,简直就是科技界的神秘密码!1.1 让我们从名字的意思来破解这个密码吧。

首先,扫描就是用一种方式逐点扫描样本,像是寸步不离地细细品味。

然后,隧道指的是咱们中国古话里那个进退两难的境地。

看来这种显微镜是要在微观世界中找出那些难以被捉摸的秘密啊!1.2 不过,这玩意儿还是要依赖一些高科技的手段才能实现的。

首先,它会用一个超微小的探头,就像是一个小小的侦探,勇敢地探索着微观世界的深处。

这个探头能够感知到样本表面的微小变化,并且把它们转换成电信号。

1.2.1 接下来,就要展现高超的“探案”能力了!扫描隧道显微镜会使用一个非常尖锐的探针,它就像是侦探手里的放大镜,可以无情地放大样本表面的细微细节。

1.2.2 不过,这个探针也太小了吧!要是弄丢了,估计上天也不一定能找得回来。

所以,为了确保它能按时上岗,并保持“锐利”的状态,科学家们还得定期给它“修葺”一番。

毕竟,谁都不愿意让自己身边的“利器”变得变得钝掉。

2. 接下来,就该让我们来揭开扫描隧道显微镜的“里子”是什么了!不过别着急,一步步来,急什么嘛!2.1 前方高能!这可是个重要节点!扫描隧道显微镜会在样本的表面上来回扫描,每次扫描一个细小的区域。

它就像是个负责任的记者,会把每个区域的情况都详细地汇报给我们。

2.1.1 那么,它是怎么“汇报”的呢?它会通过探针与样本之间的相互作用,来获取一系列精密的数据。

这些数据包含了样本表面的形状、材料成分甚至是电子结构。

简直就像是个微观世界的偷窥狂,悄无声息地窥探着每一处角落。

2.2 嗯,看来扫描隧道显微镜可不是吹牛逼的!它远不止是给我们看看样本长啥样的玩意儿。

它能够帮助科学家们深入研究材料的性质,进而探索出一些奇妙的规律和现象。

2.2.1 比如,可以通过它来观察材料表面的纳米结构,这可是一项了不起的技术!有了它,科学家们可以更好地了解材料的性质和行为,进而开发出更牛逼的材料和器件。

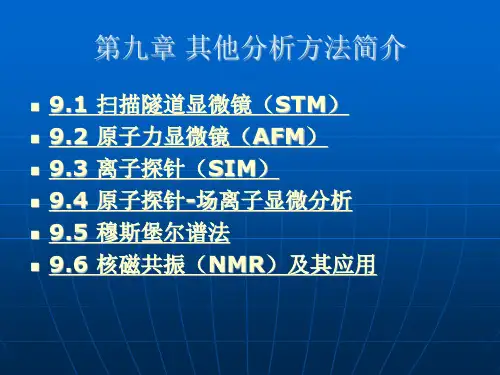

看见微观世界扫描隧道显微镜和原子力显微镜的应用看见微观世界:扫描隧道显微镜和原子力显微镜的应用扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,简称STM)和原子力显微镜(Atomic Force Microscope,简称AFM)是近几十年来发展起来的两种重要的研究微观世界的仪器。

它们通过利用微探针对样品表面的扫描,获得高分辨率的表面形貌和电子结构等信息。

本文将介绍扫描隧道显微镜和原子力显微镜的工作原理以及它们在不同领域中的应用。

一、扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜是一种利用量子隧穿效应来进行成像的仪器。

它的原理是在扫描过程中,通过置于样品和探针之间的微小电压差,使电子通过样品表面的微观障垒。

根据电子隧穿电流的强弱,我们可以获得样品表面的拓扑信息。

扫描隧道显微镜的应用非常广泛。

首先,在表面科学研究领域,它被用于研究材料的表面形貌和电子结构等特性。

例如,科学家们可以通过STM观察和操纵单个原子和分子,探索材料表面的奇特现象,进一步理解材料的性质。

其次,在生物医学领域,扫描隧道显微镜可以被用于观察和研究生物分子的结构和功能。

通过在生物大分子上进行扫描,我们可以更好地了解生物分子的结构与功能之间的关系,从而有助于生物医学研究的进展。

此外,在纳米技术领域,扫描隧道显微镜被广泛应用于纳米器件和纳米结构的研究与制备。

通过STM观察和操作纳米尺度结构,我们可以探索纳米尺度下的材料特性,为纳米科技的发展提供技术支持。

二、原子力显微镜原子力显微镜是一种通过探测样品表面的力信号来获得高分辨率成像的仪器。

它的工作原理是利用探针与样品表面之间的相互作用力,来感知和测量样品表面的微小高度变化。

通过控制探针与样品之间的力保持恒定,我们可以得到准确的表面形貌和性质信息。

原子力显微镜具有广泛的应用领域。

在材料科学领域,AFM可以用于研究材料的力学性质和表面细节。

通过测量力曲线和观察样品表面的纳米级细节,我们可以了解材料的力学特性,例如弹性模量和摩擦力等。

扫描隧道电子显微镜编辑锁定本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核。

扫描隧道电子显微镜(scanning tunneling microscope,STM)是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器,利用电子在原子间的量子隧穿效应,将物质表面原子的排列状态转换为图像信息的。

中文名扫描隧道电子显微镜外文名scanning tunneling microscop简称STM发明者格尔德·宾宁目录1. 1 定义2. 2 背景3. 3 发展1. 4 原理2. 5 工作方式3. ▪恒流模式4. ▪恒高模式1. 6 应用2. 7 展望定义编辑扫描隧道电子显微镜(scanning tunneling microscope,STM)是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器,利用电子在原子间的量子隧穿效应,将物质表面原子的排列状态转换为图像信息的。

在量子隧穿效应中,原子间距离与隧穿电流关系相应。

通过移动着的探针与物质表面的相互作用,表面与针尖间的隧穿电流反馈出表面某个原子间电子的跃迁,由此可以确定出物质表面的单一原子及它们的排列状态。

背景编辑透射电子显微镜在观察物质的整体结构方面是很有用的,但在表面结构的分析上却较困难,这是因为透射电子显微镜是由高能电透过样品来获得信息的,反映的是样品物质的内部信息。

扫描电子显微镜(SEM)虽然能揭示一定的表面情况,但由于入射电子总具有一定能量,会穿入样品内部,因此分析的所谓“表面” 总在一定深度上,而且分辫率也受到很大限制。

场发射电子显微镜(FEM)和场离子显微镜(FIM)虽然能很好地用于表面研究,但是样品必须特殊制备,只能置于很细的针尖上,并且样品还需能承受高强电场,这样就使它的应用范围受到了限制。

扫描隧道电子显微镜(STM)的工作原理完全不同,它不是通过电子束作用于样品(如透射和扫描电子显微镜)来获得关于样品物质的信息,也不是通过高电场使样品中的电子获得大于脱出功的能量而形成的发射电流成象(如场发射电子显微镜),并以此来研究样品物质,它是通过探测样品表面的隧道电流来成象,从而对样品表面进行研究。

扫描隧道显微镜与原子力显微镜原理及应用介绍扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,简称STM)和原子力显微镜(Atomic Force Microscope,简称AFM)是近代纳米科技研究中最常用的两种显微镜。

它们的工作原理基于量子力学和原子间相互作用的特性,能够在原子尺度上对材料进行高分辨率的观察和测量。

本文将对这两种显微镜的原理和应用进行详细介绍。

一、扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,简称STM)STM是由布特和罗人于1982年发明的一种高分辨率的表面形貌和电子性质的检测仪器。

它的工作原理基于电子的量子隧穿效应。

当一个金属探针在纳米尺度上与样品表面非常靠近时,由于量子隧穿效应的存在,探针上的电子会通过真空隧穿到样品表面,形成一晶格单位长度上的隧穿电流。

通过控制探针和样品之间的距离,并测量隧穿电流的变化,就可以在纳米尺度上对样品表面的形貌和电导率进行高分辨率的成像。

STM的应用非常广泛。

首先,它可以用于表面形貌的观察和测量。

利用STM的纳米尺度分辨率,可以研究材料表面的形貌结构,比如晶体表面、纳米颗粒的形貌等。

其次,STM可以用于电子能级的探测。

通过测量隧穿电流的大小和变化,可以了解样品的电子性质,比如导体与绝缘体的电子分布、局域缺陷的电子能级等。

另外,STM还可以用于表面化学反应的研究。

通过在STM系统中加入气体环境和局部加热等手段,可以直接观察表面化学反应的过程和反应产物等。

二、原子力显微镜(Atomic Force Microscope,简称AFM)AFM是由盖柏勒(Gerd Binnig)和罗隆德(Heinrich Rohrer)于1986年发明的一种非接触式的力学检测器。

它的工作原理基于探针尖端与表面之间的力的相互作用。

AFM采用非接触的方式,将探针尖端靠近样品表面,并通过测量探针向上弯曲或偏移的程度,来推测表面的形貌和性质。

什么是扫描隧道显微镜

扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,缩写为STM)是一种扫描探针显微术工具,它可以让科学家观察和定位单个原子,具有比同类原子力显微镜更高的分辨率。

STM在低温下(4K)可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。

扫描隧道显微镜利用量子力学中的隧道效应,当扫描针尖在样品表面上方沿z轴来回扫描时,由于针尖和样品之间的距离非常近,使得针尖和样品之间产生隧道效应,从而获得表面形貌的微细结构信息。

扫描隧道显微镜具有原子级(埃级)的空间分辨率和优于500飞秒的时间分辨率,成为国内首套自主研制的太赫兹扫描隧道显微镜系统。

STM在原子级扫描、材料表面探伤及修补、引导微观化学反应、控制原子排列等领域广泛应用。

如需了解更多有关扫描隧道显微镜的信息,可以查阅相关的专业文献,或者咨询相关领域的专家学者。

实验八扫描隧道显微镜Scanning Tunneling Microscope(STM)引言上世纪八十年代初,IBM Zurich 实验室的Binnig 和Rohrer 发明了扫描隧道显微镜(scanning Tunneling Microscope,简称STM ),很快他们就因此获得了诺贝尔物理奖。

当初他们的动机仅仅是为了了解很薄的绝缘体的局域结构、电子特性以及生长性质,可是当他们想到用“电子隧穿”可以进行局域探测后,STM 这个局域探测手段便应用而生了。

STM 一出现,人们就为它的威力所震撼,随后他的家族成员如扫描力显微镜(Scanning ForceMicroscope, SFM), 磁力显微镜( Magnetic Force Microscope, MFM)及近光学场显微镜(Scanning Near-Field Optical Microscope, SNOM)等相继诞生,并在科学技术领域迅速地发挥越来越大的作用。

作为显微镜,STM 的优越性首先在于其高分辨率本领。

它平行于表面的(横向)分辨本领为一埃,而垂直于表面的(纵向)分辨本领优于一埃。

当然,STM 还有更多的优越之处。

例如电镜和扫描电镜(SEM))不能对表面原子成像;高分辨透射电镜(TEM)主要用于对体或界面的成像,并且只局限于很薄的样品;场发射显微镜(FEM)和场离子显微镜(FIM)只能探测半径小于1000埃的针尖表面的二维的原子几何结构,并且要求表面在强电场的作用下是稳定的。

而STM 却避开了这些困难,它与其它显微镜的的主要区别在于:它不需要粒子源,亦不需要透镜来聚焦。

和常规的原子级分辨仪器(如光衍射及低能电子衍射等)相比,其优越性则在于,第一,它能给出实空间的信息,而不是较难解释的K 空间的信息;第二,它可以对各种局域结构或非周期结构(如缺陷、生长中心等)进行研究,而不只限制于晶体或周期结构。

除此之外,STM 不仅能提供样品形貌的三维实空间信息、给出表面的局域电子态密度和局域功函数等信息,而且还能在介观尺度上对表面进行可控的局域加工并对加工产生的纳米结构进行各种研究。

扫描隧道显微镜

纳米技术的发展与扫描隧道显微镜的发明和应用密切相关。

正是扫描隧道显微镜的出现,催生出扫描隧道显微技术,并展示出诱人的功能和潜力,尤其是利用隧道扫描技术可以直接控制纳米级物质的摆放,从而给纳米技术注入了不可估量的活力。

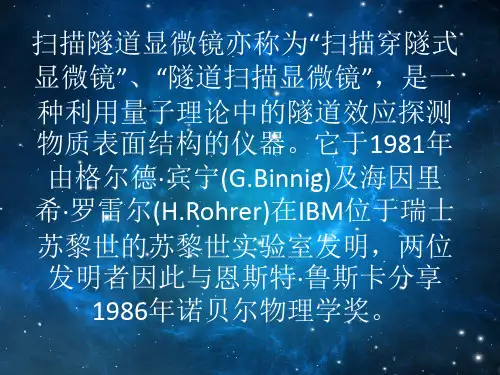

扫描隧道显微镜于1981年由格尔德·宾宁和海因里希·罗雷尔在IBM苏黎世实验室发明,两位发明者因此与透射电子显微镜的发明者鲁斯卡一起获得了1986年的诺贝尔物理学奖。

扫描隧道显微镜具有很高的分辨率,可以观察、测量物体表面单个原子和分子的排列状态以及电子在表面的行为。

可以用这么一个比喻来形容扫描隧道显微镜的分辨本领:用扫描隧道显微镜可以把一个原子放大到一个网球大小的尺寸,这相当于把一个网球放大到地球那么大。

也可以利用扫描隧道显微镜的探针尖端精确操纵原子,进行单个原子和分子

的搬迁、去除、添加和重组,构造出新结构的物质,是纳米科技领域重要的测量和加工工具。

1993年5月,位于美国加州Almaden的IBM研究中心的M.F.Crommie 等人,在4K(4开尔文,-269摄氏度)温度下用电子束将单层铁原子蒸发到清洁的铜表面,然后用扫描隧道显微镜操纵这些铁原子,将它们排成一个由48个原子组成的圆圈.圆圈的平均半径为7.13纳米,相邻铁原子之间的平均距离为0.95纳米.这个原子圈虽然是由离散原子组成的,因而并不连续,但却能够像栅栏一样围住圈内处于铜表面的自由电子,故而得名“量子围栏”,如下图。

之后,我国科学家亦操纵原子写出“中国”两字,并通过排列原子绘出中国轮廓图。

(话说国内技术还是不如国外哈,两字写得真难看。

)

扫描隧道显微镜的工作原理非常简单,基于量子力学的隧道效应和三维扫描。

一根非常细的钨金属探针(针尖极为尖锐,仅由一个原子组成,为0.1~1纳米)慢慢地划过被分析的样品,如同一根唱针扫过一张唱片。

在正常情况下互不接触的两个电极(探针和样品)之间是绝缘的。

然后当探针与样品表面距离很近,即小于1纳米时,针尖头部的原子和样品表面原子的电子云发生重叠。

此时若在针尖和样品之间加上一个电压,电子便会穿过针尖和样品之间的绝缘势垒而形成纳安级(10的-9次方安培)的隧道电流,从一个电极(探针)流向另一个电极(样

品),正如不必再爬过高山,却可以通过隧道而从山下通过一样。

当其中一个电极是非常尖锐的探针时,由于尖端效应而使隧道电流加大。

将得到的电流信息采集起来,再通过计算机处理,可以得到样品表面原子排列的图像。