凌晨四点钟的哈佛大学图书室

- 格式:doc

- 大小:89.00 KB

- 文档页数:2

【励志故事】哈佛,凌晨4点半故事开始的那个凌晨,一个年轻人孤独地走在哈佛大学的校园里。

时钟指向了凌晨4点半,整个校园安静得只能听到微风轻吹的声音,铺在地面上的叶子发出沙沙的声音。

这个年轻人的名字叫李华,他是一位来自普通家庭的学生。

虽然家境一般,但他却有着对知识的渴望和追求。

李华早已习惯了这样的生活,每天早起,用毅力和决心推动自己去追寻梦想。

他的目标很明确,就是进入哈佛大学学习,并成为一名优秀的教育家,为社会做出贡献。

在他的背包里装满了课本和笔记本,李华走进了图书馆。

这个时候,几乎所有的学生都还在熟睡中,但是李华却从不介意。

对于他来说,每一天的时间都是宝贵的,他不想浪费一丝一毫。

李华选了一张桌子坐下,打开了书本。

在这个静谧的环境中,他仿佛进入了一个充满智慧的世界。

他用心地阅读每一页,做笔记,思考。

他一直坚信,只有通过不断地学习,才能获得成功。

大学并不是一条平坦的道路。

李华遇到了无数的困难和挑战。

有时候,他会感到十分的压力和孤独。

他从不轻易放弃。

他相信,只要自己努力,就一定能够达到目标。

李华并不止步于学习上,他积极参加各种社团和义工活动,培养自己的团队合作能力和领导才能。

他希望通过这些经历,不断提升自己的综合素质。

经过几年的努力,李华顺利地考入了哈佛大学。

他如愿以偿地进入了自己梦寐以求的学府。

他并没有因此而骄傲自满,反而更加奋发努力。

他知道,进入哈佛大学只是一个新的起点,他还有很长的路要走。

在哈佛的日子里,李华保持着自己的学习和生活规律。

他每天都会早起,独自一人呆在图书馆里。

他从不浪费时间,认真钻研每一个知识点。

慢慢地,李华在哈佛大学的名字传遍了整个学院。

他成为了大家口中的学霸,老师们也对他刮目相看。

李华并不因此而骄傲,他知道这只是别人给予他的肯定,真正的成功还需要更加努力才能得到。

毕业之后,李华如愿成为了一名教育家。

他用自己的智慧和经验去帮助更多的人,他的教育方法被广泛传播,被越来越多的人所认同和接受。

只要给出“哈佛”和“图书馆”这两个关键词,相信大家就会很快联想到“哈佛凌晨四点半的灯火通明的图书馆”不仅仅火遍了社交媒体,在朋友圈内也疯传。

但是事实上是不是真的是这样?很多人也在曾经发文辟谣,于是又有人发文力证,再有人跳出来辟谣,如此反复。

那么真实的情况究竟是怎么样?哈佛商学院的凌晨四点半,真的是这样一派悬梁刺股、挑灯夜读的景象?学霸们真的是受着墙上一条条励志校训的激励,狂啃书本就成为了社会精英?今天就跟着小站君一起来看看真相是什么。

哈佛没什么人在图书馆啃书啃到凌晨事实上,在哈佛商学院读MBA的那两年里,我一次都没有在凌晨四点半去过哈佛的图书馆。

而哈佛本科学院的所有图书馆里,好像也只有一个是二十四小时全天候开放,我想要是那么多学生都挤进去通宵达旦地读书,相信也很难容纳吧。

那么可能有人会追问:所以哈佛学生们是不熬夜的吗?不那么勤奋还能在社会上出类拔萃的话,真的个个都靠天才?其实我想说,哈佛学生们也熬夜,但熬的不是一本本书或纯理论的东西,而是为了钻研和实现更有意义的事情。

对于哈佛本科生而言,因为还没进入职场,很多人的确会花很多时间在读书和做作业上,但更多的熬夜是因为他们有些在做超前的自学,有些在做自己感兴趣的研究,有些在参加社会实践和课外活动,还有极少数人甚至已经启动自己的创业项目,正在没日没夜地打磨自己的产品雏形。

为什么美国的大学生往往和社会接轨都不错,而且很快就能把自己的技能用到社会和企业中去?因为在美国,你不可能靠死记硬背就找到好工作,也不可能靠孤军奋战就解决大问题,更不能靠一张满分的答卷就改变世界。

你需要的是独立思考能力和判断力,不盲从别人的观点,甚至敢于挑战权威,追求更正确的答案;你需要的是杰出的领导力和团队协作能力,往往要跟别人辩论、碰撞和磨合才能获得这些能力,并让它们真正成为自己的一部分。

哈佛学生“疯狂”的社交活动背后是什么对于哈佛商学院的学生而言,如果凌晨四点半还没睡觉,那很可能是喝酒喝到了半夜。

以凌晨四点的哈佛为话题的作文生命的绽放,有娇艳,有暗淡,光鲜亮丽的背后,是一次次努力向深处的进发……那天,我读到了一个故事。

这个故事讲得是哈佛大学的图书馆,凌晨四点竟座无虚席;学生们在吃饭时,没有一个人只吃不学,更没有人在窃窃私语,全在看书、做笔记;一位北大毕业,在哈佛进修的女生道:“在哈佛一周的阅读量,是我在北大一年的阅读量。

”……努力过后总有彩虹,这所大学在世界大学排行榜上名列前茅,诞生了33名诺贝尔奖获得者,7位美国总统。

看完以后,我内心有了极大的震撼。

上初中以后,我总说自己很苦,每天戴着星光出门,披着月光回家,要同时消化七门学科的知识。

但,我和他们比起,还远远不够。

“这个世界上没有天才,只有不努力的笨蛋”。

凌晨四点,我还在被窝中做着美梦,他们早已开始了一天的辛劳;吃饭时,我津津有味地咀嚼着食物,看着电视,而他们却在继续着繁忙的学业;夜晚,我早已睡下,他们面前却还是一望无际的题海……成功是怎么来的?就是这坚不可摧的意志得来的。

为什么我们无法成功?我们还是不能吃苦,和他们相比,我们如同生活在温室里的花一样,经不起一点风雨,也从没经受过大风大浪。

所以,我们没有成功,也无法成功。

在这个优胜劣汰的社会,处处面临着淘汰,要想在这个残酷的社会之中立于不败之地,就需要让自己变得强大,用知识武装自己,用汗水浇灌自己。

天才,是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。

吃得苦中苦,方为人上人,不吃苦中苦,难为人上人。

成功的捷径,叫学习,没有一条比学习更好走的路。

读书,你受的是十几年的苦,不读书,你受的是余生几十年的苦,而且,这两种苦,无法相提并论。

没有谁,能简简单单成功。

生命很短暂,庄子在《知北游》中写道:“人生天地之间,如白驹之过隙,忽然而已。

”一天只有二十四个小时,一年只有三百六十五天,一个人也只有七八十年的寿命。

时间很有限,我们如果能抓住别人忽视的时间,就能学到更多的知识。

鲁迅先生曾说过:“时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

读哈佛凌晨四点半有感的勤奋事例的作文全文共4篇示例,供读者参考读哈佛凌晨四点半有感的勤奋事例的作文篇1凌晨四点半往往是人一天中睡得最熟的时候,可在哈佛大学里,你却可以看到这样的场景:在哈佛大学里,大家都在图书馆里,灯火通明。

这样的学习气氛,让人怎么能不相信这里培养出了八位美国总统,四十为诺贝尔奖获得者。

《哈佛凌晨四点半》中有一个故事令我感触很深,故事讲述了年,哈佛大学突然失火了,著名的哈佛楼被烧毁了,里面的书化为灰烬,一名叫约翰的学生恰巧偷偷拿出来一本书尚未归还,可图书管理规定:不能将书拿出馆外,否则就会被开除。

约翰将这本书归还了校长,本以为会受到表扬,结果依旧被哈佛开除了。

这则故事告诉我们做人要遵循基本原则。

“无规矩不成方圆”。

纪律制度能保证学校稳定的教学秩序,它像法律法规一样具有强制性,每一个学生都必须受到学习纪律制度的约束,因为任何违反制度的行为都具有破坏性,都要受到相应的惩罚。

读哈佛凌晨四点半有感的勤奋事例的作文篇2年,一座私立研究性的大学在马萨诸塞州赫然崛起。

这所大学经过几个世纪的发展和完善,无论是历史与学术地位,名气与影响力,还是师资力量与学生素养都堪称世界一流。

它就是哈佛,一所曾培养了6位美国总统、33位诺贝尔奖获得者、32位普利策奖获得者和数十家跨国公司总裁的大学,一所影响力足以振动整个国家的大学!在当今世界顶尖的大学的行列中,哈佛始终走在最前沿,创造着一个个璀璨的奇迹;编织着无数人的梦想。

看到这里,我一开始也向大家一样感到难以置信:哈佛是怎样培养出如此多的世界级的精英人才的?哈佛学子的学习生活又有哪些不为人知的秘密?但当我读完哈佛凌晨四点半时的生活时,似乎这一切的一切都能证实了。

凌晨四点半,天空刚刚放亮,星星仍一眨一眨地闪烁着。

而我们窝在温暖舒适的被窝里做着一个个甜美的梦,享受着睡觉的快乐的同时哈佛的图书馆已是灯火通明,座无虚席。

有的人在看书;有的人在做题;有的人在沉思……每个人都认真地做着自己的事情,都沉浸在自己的世界里。

哈佛大学的凌晨四点半作为世界一流的学府,哈佛大学培养了许多名人。

他们中有八位美国总统,40位诺贝尔奖得主,30位普利策得主以及各行各业的精英。

到了哈佛大学你就会知道,真正的精英不是天才到了哈佛,而是付出了更多努力的人。

英国一家电视台曾做过一期题为《凌晨四点半》的专题节目。

内容讲的是,在一个普通的凌晨四点半哈佛图书馆内,已经坐满了静看书、认真做笔记、积极思考的哈佛学子……哈佛老师经常告诫学生:‘如果你毕业进入社会后,在任何时候,任何场合下都能做的得心应手并且得到应有的评价,那么在哈佛学习期间,就没有晒太阳的时间。

’一分耕耘一分收获。

我们在感叹哈佛为什么能够成为培养精英的摇篮时,也应该反省一下,自己是否真的勤奋努力过?如果你走进哈佛学生餐厅,很难听到叽叽喳喳说话的声音,学生们端着披萨、可乐坐下后,往往边吃边看书或是边做笔记。

即使是用餐时间,哈佛学生也要充分利用起来。

可以说,哈佛的餐厅不过是一个可以吃东西的图书馆,是哈佛100个正宗图书馆之外的另类图书馆。

在哈佛,学生的学习是不分白天和黑夜的。

即使在半夜或者凌晨,整个校园也是灯火通明的,那是一座不夜城。

那种强烈的学习气氛感染着哈佛的每一个学子。

哈佛的本科生,每学期至少要选修4门课,一年是八门课,四年之内修满三十二门课并且通过考试才可以毕业。

而且,哈佛的作业量很大。

学生课后要花很多的时间看书,复习案例。

每堂课都需要提前做大量的准备,课前准备充分了,上课时才能在课堂上和别人交流,否则,你是无法融入到课堂的教学中的。

由于哈佛学生勤奋努力,在哈佛校园里,到处可以看到睡觉的学生,甚至在食堂、长椅上也有学生呼呼大睡。

而来来往往的就餐的人,人并不觉得稀奇,因为他们都知道,这些倒头就睡的学生实在太累了。

究竟是什么让哈佛的学子有了这样坚定的信念,这样勤奋努力的学习呢?哈佛图书馆墙上的二十条训言似乎已经告诉我们答案了-------1.我荒废的今日,正是昨日殒身之日祈求的明日。

哈佛凌晨四点半素材解读及范文据说凌晨四点的哈佛大学图书馆里灯火通明,学生们已经开始奋斗了。

老师们关于哈佛凌晨四点半的事情给出了作文题目,下面是小编整理的作文素材解读及范文,欢迎阅读。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

(60分)《哈佛凌晨4点半》最初在网上疯转,后又出版成书,畅销一时。

该文描述的是,凌晨4点多的哈佛大学图书馆里,灯火通明,座无虚席,莘莘学子已经坐满图书馆,静静看书、思考、做笔记……然而,耶鲁大学本科毕业、2021年8月底入读哈佛大学商学院MBA的李柘远,通过亲身经历和调查证明,“哈佛凌晨4点半图书馆的景象”只是一个想象,根本不存在。

《哈佛凌晨4点半》显然已经不是鸡汤了,如果说是,也只是抹了点鸡油的假鸡汤。

可是,这样的鸡汤为何迷倒了几乎所有的国人,尤其是中国的学子?请根据材料,联系现实,阐释你的看法和理由。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

【素材分析】材料有三个组成部分,媒体的传闻、真相的考证、在中国流传的思考。

可就其中一方面的内容进行分析,就第一部分可以谈媒体的责任,该有实事求是勇于担当的意识等;就第二部分可以谈不盲听不盲信盲从要自己证明考证等等,就第三部分可剖析假象在中国流传的原因,如盲从盲信、“西方的月亮比中国的圆”的崇洋媚外心理等。

【素材锐评】没有人能随随便便成功,这话当然是成立的,但是,一旦超过一定的度,或一定的临界值,例如人的生理极限,就有可能走向谬误,真理不能再向前多走半步。

对此,李柘远有一个感悟和总结:以学习时长衡量一个人刻苦与否是一个不太明智、甚至有点愚蠢的方法。

在哈佛和耶鲁,没有看到谁以“刷夜”为荣,更没有学生暗自较量谁能熬得更晚。

这些学校学生崇尚的,是一个叫做“productiveness”(效率,多产)的词。

讲究学习方法和效率既是哈佛学子成才成功的奥秘,也否定了“刷夜”、熬夜和通宵达旦的做法,因为后者既有违科学,也超越大多数人的正常行为方式。

哈佛凌晨四点半凌晨4点多的哈佛大学图书馆里,灯火通明,座无虚席……这幅流传在网络上的照片,令人震撼。

据说,哈佛的学生餐厅,很难听到说话的声音,每个学生端着比萨可乐坐下后,往往边吃边看书或是边做笔记。

很少见到哪个学生光吃不读,也很少见到哪个学生边吃边闲聊。

在哈佛,餐厅不过是一个可以吃东西的图书馆,是哈佛正宗100个图书馆之外的另类图书馆。

哈佛的医院,同样的宁静,同样的不管有多少在候诊的人也无一人说话,无一人不在阅读或记录。

医院仍是图书馆的延伸。

于是,哈佛的诺贝尔奖得主有33位;哈佛产生的美国总统有7位。

哈佛校园里,不见华服,不见化妆,更不见晃里晃荡,只有匆匆的脚步,坚实地写下人生的篇章。

哈佛不是神话,哈佛只是一个证明,人的意志,精神,抱负,理想的证明。

人到底有怎样的潜力?人的梦想,为什么在哈佛就能实现?央视《世界著名大学》制片人谢娟曾带摄制组到哈佛大学采访。

她回忆说:“我们到哈佛大学时,是半夜2时,可让我们惊讶的是,整个校园当时是灯火通明的,那是一个不夜城。

餐厅里,图书馆里,教室里还有很多学生在看书。

那种强烈的学习气氛一下子就感染了我们。

在哈佛,学生的学习是不分白天和黑夜的。

那时,我才知道,在美国,在哈佛这样的名校,学生的压力是很大的。

”在哈佛,到处可以看到睡觉的人,甚至在食堂的长椅上也有人在呼呼大睡。

而旁边来来往往就餐的人并不觉得稀奇。

因为他们知道,这些倒头就睡的人实在是太累了。

谢娟说,有一个在哈佛学习的北大女孩,她说哈佛的本科生,每学期至少要选修4门课,一年是8门课,4年之内修满32门课并通过考试才可以毕业。

一般而言,学校都要求本科生在入校后的头两年内完成核心课程的学习,第三年开始进入主修专业课程的学习。

只有最聪明的天才学生可以在两三年内读完这32门课,一般的学生光应付4门课就已经忙得头晕脑涨了,因为在课堂上教授们讲得飞快,不管你听得懂听不懂,课下又留下一大堆阅读材料,读不完你根本就完成不了作业。

《哈佛凌晨4点半》作文指导【作文真题】阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

(60分)《哈佛凌晨4点半》最初在网上疯转,后来又出版成一本书,畅销一时。

该文描述的是,凌晨4点多的哈佛大学图书馆里,灯火通明,座无虚席,莘莘学子已经坐满图书馆,静静看书、思考、做笔记……然而,耶鲁大学本科毕业、今年8月底入读哈佛大学商学院MBA的李柘远,通过亲身经历和调查证明,“哈佛凌晨4点半图书馆的景象”只是一个想象,根本不存在。

《哈佛凌晨4点半》显然已经不是鸡汤了,如果说是,也只是抹了点鸡油的假鸡汤。

可是,这样的鸡汤为何迷倒了几乎所有的国人,尤其是中国的学子?请根据材料,联系现实,阐释你的看法和理由。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

【作文解析】今年一测作文评卷,像高考一样采取分项打分。

但是为了便于操作,我们采用分项与分类结合的打分形式,一类卷48分以上,二类卷41-47分,三类卷31-40分,四类卷21-30分,五类卷20分以下。

内容项,表达项,特征项各占二十分。

一看内容。

先看立意是否准确;如果准确,结合着内容是否丰富,材料运用是否得当,能否表现中心等可以确定为一类或二类,内容偏离中心的可归入三、四类中。

这则材料的参考立意:首先明确自己的立场:对于《哈佛凌晨4点半》这本“伪书”,你怎么看?对于其风靡一时、迷倒众生的原因,你又如何看?立场可以不同,看法可以见仁见智,关键在于能联系现实、言之成理:观点一:这本书自有其价值和流行的理由,无可厚非。

理由:①励志、传播正能量。

成功需要努力,努力就有可能走向成功,无论其所写内容是事实还是想象,这种通过加倍的努力走向人生成功的思想对莘莘学子具有激励(积极的心理暗示)作用。

②符合中国人崇尚勤学、苦学的传统教育理念,让望子、望生成龙的家长和老师从中找到激励孩子勤苦学习的有力证据;③利用名校效应,使“梅花香自苦寒来”的经验因“哈佛”之名而更令人信服。

哈佛凌晨四点半读书笔记以下是由PQ小编为大家精心整理出来的哈佛凌晨四点半,希望能够帮到大家。

哈佛凌晨四点半读书笔记(1)哈佛,每个学子心中最高的殿堂。

作为世界一流学府,哈佛大学培养了许多名人,他们中有八位美国总统,四十位诺贝尔奖得主,三十位普利策奖得主和各行各业的精英。

凌晨四点半你在干什么?大部分人都处在睡梦之中。

而哈佛的学子们早已手捧书籍在知识的海洋中畅游。

就像书中说的一样:到了哈佛你就会知道,真正的精英并不是天才,而是付出了更多努力的人。

哈佛学子们如此努力,为什么?因为他们知道自己必须努力,只有努力了才能坚实地写下人生的华美篇章。

那么就问问我们自己,我为什么要努力?为什么要努力读书?或许是为了证明自己,或许是为长大后生活得更轻松,亦或是应父母要求。

前两者还好,至少是在为自己读书。

如此便引出了一个问题。

我,在为谁读书?如果只是为了父母的夸奖,那么我们所做的一切便都是毫无意义的。

但若心中有了意念,知道不论是父母或是老师都是希望我们有个精彩的人生,所以我们更要为了自己用功读书。

那么我们才会真正投入进去,便更容易成就人生。

哈佛的学子们不仅是为自己读书,更深深沉醉于书籍本身。

他们读书无所谓环境,无所谓条件,无所谓时间。

哈佛的餐厅、医院甚至是一把长椅都是一个图书馆,在他们的眼里,世界是安静的,唯有手中的书籍在同内心交谈。

《哈佛凌晨四点半》一书让我懂得了成功不仅要靠努力读书,更要循着自己的心,让读书成为不可分割的情趣,还要学会思考人生,展望未来!哈佛凌晨四点半读书笔记(2)凌晨4点多的哈佛大学图书馆里,灯火通明,座无虚席……这幅流传在网络上的照片,令人震撼。

据说,哈佛的学生餐厅,很难听到说话的声音,每个学生端着比萨可乐坐下后,往往边吃边看书或是边做笔记。

很少见到哪个学生光吃不读,也很少见到哪个学生边吃边闲聊。

在哈佛,餐厅不过是一个可以吃东西的图书馆,是哈佛正宗100个图书馆之外的另类图书馆。

哈佛的医院,同样的宁静,同样的不管有多少在候诊的人也无一人说话,无一人不在阅读或记录。

哈佛凌晨四点半的故事凌晨四点半,哈佛大学校园里悄然而生的故事,是一段充满奋斗、朝气和坚持的传奇。

这个特殊的时间点,见证了无数年轻人在学习、研究和追求梦想的道路上奋发向前的努力。

在哈佛大学,凌晨四点半的故事并非孤例,而是成为了一种传统和文化的象征。

这一刻钟的时间,象征着个人对自我要求的高度,并且承载着对未来的期望和追求。

学生们为了更好地发展自己的潜力,他们牺牲了睡眠,选择在清晨的静谧中尽情探索知识的海洋。

凌晨四点半,大学的图书馆仍然灯火通明,沉静而富有活力。

学生们埋头苦读,让自己的思维跳脱出常规的束缚,追逐着新的发现和突破。

他们不知疲倦地追求知识,深入研究各个领域的学问,为了追求卓越和成就做出了巨大的努力。

凌晨四点半,哈佛大学校园里同时发生着不同的场景。

有人在实验室里不停地实践和探索,有人在宿舍里沉思和反思。

他们不止于书本知识,还积极投身于社会实践和人文关怀,努力为社会作出贡献。

这个时间点成为了他们充实自己、培养领导能力和锻炼耐力的重要机会。

凌晨四点半,哈佛大学的故事也不仅止于校园。

许多优秀的毕业生也将这段经历带入社会的各个领域。

他们以对知识的追求和不断进取的精神,为世界带来了创新和变革。

从科学、医学到艺术和经济,这些哈佛的故事构成了一道人类智慧的风景线。

凌晨四点半的故事,诉说着哈佛大学学子们的勤奋和坚持。

他们意识到要想实现自己的梦想,就必须在众多竞争者中脱颖而出。

而这种努力不仅让他们在学业上有所成就,更培养了他们的自我管理、时间管理和团队协作能力。

哈佛凌晨四点半的故事,向我们展示了年轻人如何在激情与努力中塑造自己,不断超越自我。

无论是在哈佛大学校园内还是校园外,这些学子们以勤奋和坚持书写着属于自己的辉煌篇章。

他们的故事不仅仅是个人的成功,更是对于年轻一代的激励和鞭策。

在凌晨四点半的时光里,哈佛大学的故事正在被延续。

年轻人们不断追逐自己的梦想,用智慧和勇气去开创属于自己的未来。

他们以独有的精神,在平凡的日子里创造着不平凡的生活。

哈佛凌晨四点半读书心得凌晨四点半,大多数人还在熟睡中,而在哈佛大学的校园里,却有一群人选择在这个时间点醒来,专心致志地阅读。

这一群人被称为“四点半俱乐部”,他们相信在清晨的寂静中,能够获得最大的思考和学习效果。

在参加哈佛凌晨四点半读书的活动后,我有幸加入了这个特殊的俱乐部,并在这里找到了许多读书的心得体会。

首先,哈佛凌晨四点半读书的活动是一个集体学习的过程。

在这个俱乐部里,每个人都有自己的阅读计划和目标,但我们在同一个时间点醒来,走进同一个阅读空间,一起静静地读书。

这种集体学习的方式,能够有效地提高学习的效果。

大家共同的学习氛围和潜移默化的激励,让我在阅读中更加专注,不容易分散注意力。

同时,也能够从其他人的阅读中学习到新的观点和思考方式,不断拓宽自己的视野。

其次,凌晨四点半读书的时间选择是精心设计的。

相比于白天或晚上的阅读时间,凌晨四点半的时间点更加安静和宁静。

此时大多数人还没有起床,外界的噪音相对较少,没有干扰和打扰。

这种宁静的环境有助于提高专注力和思考力,使阅读效果更佳。

而且,早晨的时间对大脑来说是一个新的开始,思维更加清晰,容易吸收和理解新的知识。

通过凌晨四点半读书,我发现自己的思维更加敏锐,思考更加深入,对所读内容的理解也更加透彻。

凌晨四点半读书的活动也给了我更多的时间。

作为一个学生,白天的时间总是被上课、作业和其他事务所占据,晚上的时间也常常被娱乐和社交所填满。

而在凌晨四点半的时间,大部分人还在沉睡中,我却可以专心致志地读书,没有被其他事情所干扰。

这样的时间安排,让我有更多的时间去深入学习,去阅读更多的书籍,去思考和总结所学的知识。

在这段时间里,我可以尽情地探索自己的兴趣和热爱,培养自己的思考能力和创造力。

除此之外,哈佛凌晨四点半读书的活动还教会了我时间管理的重要性。

每个人都有24小时的时间,但是如何合理地利用这段时间,却是一个很多人都面临的问题。

参加凌晨四点半读书,我不得不调整自己的作息时间,养成早睡早起的习惯。

哈佛凌晨四点半的读书笔记哈佛凌晨四点半的读书笔记(精选12篇)认真读完一本名著后,你心中有什么感想呢?何不写一篇读书笔记记录下呢?你想好怎么写读书笔记了吗?以下是小编帮大家整理的哈佛凌晨四点半的读书笔记,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

哈佛凌晨四点半的读书笔记篇1哈佛,这所美国高校我们每个人对它都不会感到陌生,世界第一的名校,其中的一句名言我们很多人都知道“今天睡觉,你将做梦;今天努力,你将圆梦”。

《哈佛凌晨四点半》就带领我们走进哈佛学子的日常生活。

本书主要讲述了哈佛大学学生的学习氛围,在哈佛,学生的学习是不分白天和黑夜的,学校的任何一个角落你都能够看到捧书阅读的人,不论是半夜还是凌晨,哈佛校园中灯火通明。

图书馆、教师甚至在餐厅中都会有学生在学习。

校园中强烈的学习氛围感染着每一位哈佛学子。

他们在这里没有高低贵贱之分,更不会穿着华丽的服装在校园里大放异彩,他们有的只是匆匆的步履,他们在用勤奋书写着人生。

哈佛并不是一个神话,它只是众人努力的一个缩影。

很喜欢书中的一句话“觉得为时已晚的时候,恰恰是最早的时候”如果你已经感觉到到了时间快要来不及了,那么你其实已经领先别人一步了,如果你想成功,就要从此刻开始。

你可以自己想一想,凌晨四点半的你,是不是还在沉睡于梦中,这就是你和哈佛学子的区别。

成功与享受就好像鱼和熊掌一样,二者是不能够兼得。

我们要想成为一个成功的人,我们就应该努力拼搏,或许我们不太能够凌晨四点半还要起来学习,但我们完全可以抓住应该学习的每一寸时光,为自己的未来拼一把!哈佛凌晨四点半的读书笔记篇2是什么造就了成功?这个困扰了我很久的问题在读完这本书后烟消云散。

《哈佛凌晨四点半》从哈佛学子在大学时的学习情况、他们的学习方法写起,叙述了哈佛学子在上课时的活跃与激情;在下课后的忙碌与沉着;在实践时的冷静与执着;在课外工作时的干练与勤奋。

这就是哈佛学子,这就是哈佛的真实面目,在我读完整本书后仿佛接受了一番心灵洗礼。

凌晨4点的哈佛大学图书馆Sophie看过这篇文章,感触颇丰,这再一次印证任何人每一次的成功背后都有不为人知的付出和汗水。

每当觉得坚持不下去时,就看看它。

馆训:1.现在睡觉的话会做梦,而现在学习的话会让梦实现This moment will nap, you will have a dream; But this moment study,you will inte-rpret a dream.2.我无所事事地度过的今天是昨天死去的人们所奢望的明天I leave uncultivated today, was precisely yesterday perishes tomorrow which person of the body implored.3.感到晚了的时候其实是最快的时候Thought is already is late, exactly is the earliest time.4.不要把今天的事拖到明天Not matter of the today will drag tomorrow.5.学习的痛苦是一时的,而没有学习的痛苦是一辈子的Time the study pain is temporary, has not learned the pain is life-long.6.学习不是人生的全部,但连学习都征服不了,你还能做什么?The study certainly is not the life complete. But, since continually life part of - studies also is unable to conquer, what butalso can make?7.学习不是因为缺少时间而是缺少努力Studies this matter, not lacks the time, but is lacks diligently.8.所有人的成功都不是偶然的,那需要彻底的自控能力和意志。

哈佛,凌晨4点半哈佛大学图书馆有这样一条馆训:“现在睡觉的话,会做美梦;而现在读书的话,会将美梦变为现实。

”我到美国旅游时,首站就选了哈佛大学。

而参观哈佛大学的第一件事,就是到维德勒图书馆。

维德勒图书馆藏书345万册,是哈佛大学100多座图书馆中极为普通的一座。

然而,这座普通的图书馆却极不寻常。

由新英格兰红砖砌筑的坚实墙体外,耸立着两块石碑,其中一块的碑文是:“维德勒,哈佛大学学生,生于1885年6月3日,1912年4月12日与泰坦尼克号一起沉入大海。

”另一块碑文为:“这座图书馆由维德勒的母亲捐建于1915年6月24日。

馆内最有意义的一本书是《弗朗西斯·;培根散文集》。

”原来,当泰坦尼克号沉没之时,维德勒和他的母亲一起正准备登上小船逃生。

突然,维德勒转过身,让母亲先上小船,自己却转身要返回船舱。

他告诉母亲:“我忘带《弗朗西斯·;培根散文集》了。

我不能让这本我喜爱的书沉入海底!”就这样,爱书如命的哈佛学子维德勒,为抢救一本书,最终和书一起沉入海底。

在图书馆中厅的一角,终于找到了我渴望已久的那本《弗朗西斯·;培根散文集》。

它摆放于一个不大而密封的玻璃框内,书已完全褪色。

此书是维德勒的母亲捐建该图书馆后,购买的第一本书。

这本书在此已经静静地躺了95个年头了。

书的下方写着一行字:“书与维德勒同在!”我怀着异样的心情走出维德勒图书馆,深情地望着正沐浴在灿烂阳光下的哈佛校园。

哈佛的塑像屹立于旧校园的墙前。

路上的行人,不见浓妆,没有艳服,只有匆匆的脚步;湖边、树下、草坪上,到处是学子们读书、做记录、思考问题的情景。

哈佛占地154公顷,没有现代化的高楼大厦,随处可见用新英格兰红砖建筑的图书馆。

哈佛人爱书如命。

可以说,在哈佛大学每个人就是一座图书馆。

哈佛的博士每天要啃3本大书,还得向导师交上颇具独到见解的阅读报告。

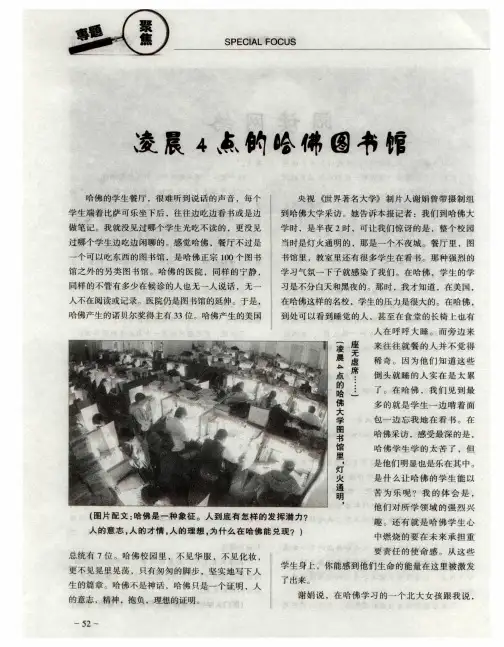

英国一家电视台曾做过一个题为《凌晨四点半》的专题节目,内容反映的是,在一个普通的凌晨4点半,哈佛图书馆内座无虚席,已经坐满了静静地看书、认真做笔记、积极思考问题的哈佛学子……我在哈佛大学旁的旅馆住了下来,决定亲自目睹一下哈佛校园的凌晨4点半。

凌晨四点钟的哈佛大学图书室

凌晨四点半的哈佛大学图书室

以上图片是哈佛大学图书馆清晨4点半的照片。

照片上图书馆内座无虚席,学生们认真阅读,如饥似渴地学习知识,认真思考钻研,探索未知领域,寻找真理真知。

哈佛没有高楼大厦,只有新英格兰的红砖墙。

即使诺贝尔奖获得者也不过在校园有一个决不起眼的停车位。

毕竟哈佛最起眼的是100座图书馆,尤其是一个个像图书馆那样的人,或者说,一个人就是一座图书馆。

哈佛或哈佛人是不需要任何包装的。

有人称史华慈是哈佛的一位类似东方的大儒,在他动过癌症手术的82岁高龄的时候,依然天天早上按时去办公室工作,即使有时要倒下。

而他办公室里挂大衣的两个衣架,竟是用铁丝胡乱缠绕而成的。

某教授对学生说,你学我这门课,你就一天只能睡两小时。

学生想,那么,我学四门课,我就没有睡眠时间了,我就得倒贴睡眠时间了。

哈佛的博士生,可能每3天要啃下一本大书,每本几百页,还要交上阅读报告。

哈佛过桥便是波士顿,前人类学系主任张光直在哈佛读博士那几年,没

有上过桥没有去过波士顿。

哈佛学生或是哈佛教授,首先不是一份荣誉,而是一种证明。

人到底可以有怎样的意志力,人到底可能有怎样的发挥潜力?

哈佛告诉你。

哈佛是一种象征,最高智慧的象征,最高学府的象征。

人的意志,人的才情,人的理想,为什么在哈佛能兑现?

哈佛告诉你。

哈佛的学生餐厅,很难听到说话的声音,每个学生端着比萨可乐坐下后,往往顺手把大衣扔地上,然后边吃边看书或是做笔记。

我就没见过哪个学生光吃不读的,更没见过哪个学生边吃边闲聊的。

感觉里,餐厅不过是一个可以吃东西的图书馆,是哈佛正宗100个图书馆之外的另类图书馆。

哈佛的医院,同样的宁静,同样的不管有多少候诊的人也无一人说话,无一人不在阅读或记录。

医院实在也只是图书馆的延伸。

于是――

哈佛产生的诺贝尔奖得主有33位。

哈佛产生的美国总统有7位。

哈佛校园里,不见华服,不见化妆,更不见晃里晃荡,只有匆匆的脚步,坚实地写下人生的篇章。

哈佛不是神话,哈佛只是一个证明,人的意志、精神、怀抱、理想的证明。