基于工作过程导向的课程开发的方法与探索

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:92

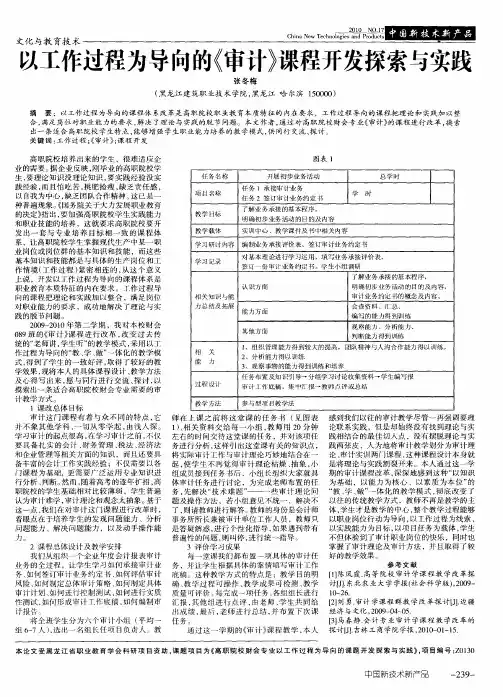

工作过程导向课程开发的探索与实践作者:路建彩褚建立来源:《教育与职业·理论版》2009年第01期[摘要]文章以邢台职业技术学院示范校项目建设中课程开发实践为基础,介绍了工作过程导向课程开发过程,将其概括为:两方参与、两层分析、两次分解、两次转化,并用部分课程开发实例进行说明,为高职课程开发提供了借鉴。

[关键词]工作过程课程开发任务训练[作者简介]路建彩(1975- ),女,河北邢台人,邢台职业技术学院教务处教研科科长,讲师,硕士,主要从事课程管理与改革研究;褚建立(1970- ),男,河北邢台人,邢台职业技术学院信息工程系主任,教授,硕士,主要从事计算机专业教学和管理。

(河北邢台054035)[课题项目]本文系河北省教育科学研究“十一五”规划课题“高等职业教育工学结合人才培养模式研究”子课题“工学结合优质核心课程开发理论与开发范式研究”的阶段性研究成果。

(课题编号:06030206)[中图分类号]G642.3[文献标识码]A[文章编号]1004-3985(2009)02-0130-03课程改革是国家高职示范校项目的重要建设内容,我们在学习、研究与实践的基础上,探索了工作过程导向的课程开发过程,并指导邢台职业技术学院九十余门核心课程及重点建设课程实施工作过程导向的课程开发与转型,取得了阶段性成果。

下面结合邢台职业技术学院课程开发实例进行介绍。

一、构建工作过程系统化课程体系是工作过程导向课程开发的前提“一个职业之所以成为一个职业,是因为这个职业有着与其他职业不同的工作过程,包括工作的方式、内容、方法、组织以及工具的历史发展诸方面。

”职业院校的教师在广泛调研的基础上,确定培养目标,明确学生就业的职业(群)或岗位(群),通过召开企业实践专家访谈会,对专业对应的“社会职业”进行分析,可以确定出本职业的典型工作任务,进一步归纳出行动领域,进行教学论加工,将行动领域转换配置为学习领域课程,实现课程体系的重构,这是工作过程导向课程开发的前提。

基于工作过程的一体化课程工作页开发和实践思考1. 引言1.1 背景介绍随着教育技术的不断发展和创新,一体化课程设计已经成为教育领域的重要趋势。

一体化课程不再将不同学科单独教授,而是将多个学科知识融为一体,通过跨学科的方式去探究和解决问题。

在这样的背景下,许多教育工作者开始探索如何更好地开发和实践一体化课程,以提高学生的学习效果和培养跨学科思维能力。

为了更好地进行一体化课程的设计和实施,课程工作页成为关键工具之一。

课程工作页是教学活动的核心载体,能够有效地组织和呈现课程内容,帮助学生更好地理解和应用知识。

开发和实践高质量的课程工作页对于一体化课程的成功实施至关重要。

在本文中,我们将探讨基于工作过程的一体化课程工作页开发和实践,旨在帮助教育工作者更好地理解和应用一体化课程设计的理念,提升教学质量,培养学生的综合能力。

【字数:220】1.2 目的本文旨在探讨基于工作过程的一体化课程工作页开发和实践思考,旨在为教育工作者和课程设计师提供一种新的课程设计思路和实践方法。

通过深入分析一体化课程的概念和工作过程的重要性,探讨如何结合开发和实践的方法,提出课程工作页设计的要点,并分享实践案例,从而启发读者对课程设计的创新和实践。

通过总结反思和展望未来,希望能够为教育领域的发展和教学质量的提升做出一定的贡献。

我们希望通过本文的撰写能够促进教育教学领域的讨论和交流,共同推动教育改革的进程,为学生提供更优质、更符合实际需求的教育资源和课程设计方案。

愿我们的努力能够为教育事业注入新的活力和动力,为未来教育的发展添砖加瓦。

2. 正文2.1 一体化课程概述一体化课程是一种综合利用不同学科知识和技能、以解决现实问题为导向的课程设计模式。

它旨在将不同学科之间的知识和技能整合起来,使学生能够更好地理解并应用所学的知识。

一体化课程通常以跨学科合作和项目为核心,通过整合各学科的内容和技能,培养学生的综合能力和创新思维。

一体化课程的设计不再是传统学科教学的简单堆砌,而是更注重学生的实际需求和能力培养。

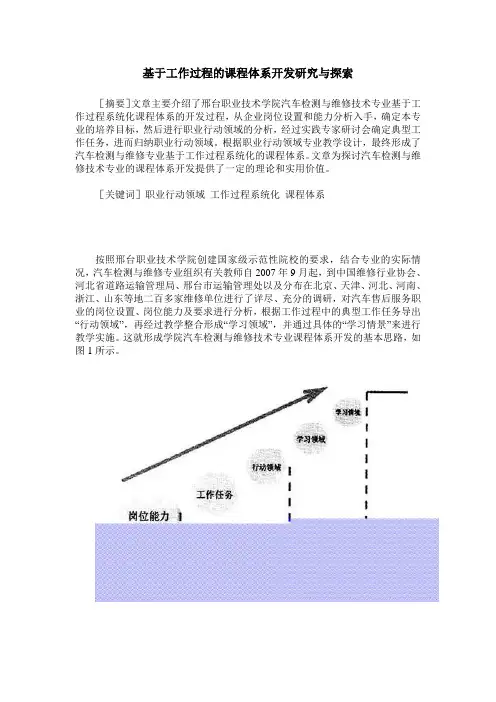

基于工作过程的课程体系开发研究与探索[摘要]文章主要介绍了邢台职业技术学院汽车检测与维修技术专业基于工作过程系统化课程体系的开发过程,从企业岗位设置和能力分析入手,确定本专业的培养目标,然后进行职业行动领域的分析,经过实践专家研讨会确定典型工作任务,进而归纳职业行动领域。

根据职业行动领域专业教学设计,最终形成了汽车检测与维修专业基于工作过程系统化的课程体系。

文章为探讨汽车检测与维修技术专业的课程体系开发提供了一定的理论和实用价值。

[关键词]职业行动领域工作过程系统化课程体系按照邢台职业技术学院创建国家级示范性院校的要求,结合专业的实际情况,汽车检测与维修专业组织有关教师自2007年9月起,到中国维修行业协会、河北省道路运输管理局、邢台市运输管理处以及分布在北京、天津、河北、河南、浙江、山东等地二百多家维修单位进行了详尽、充分的调研,对汽车售后服务职业的岗位设置、岗位能力及要求进行分析,根据工作过程中的典型工作任务导出“行动领域”,再经过教学整合形成“学习领域”,并通过具体的“学习情景”来进行教学实施。

这就形成学院汽车检测与维修技术专业课程体系开发的基本思路,如图1所示。

一、企业岗位设置和能力分析通过走访河北、河南、北京、天津、浙江等地的国内知名品牌如一汽大众、上海大众、广州本田、东风雪铁龙、一汽丰田等汽车专营店,对二百多家汽车维修企业和五十多位企业专家进行访谈等社会调研,获得了汽车售后服务的岗位设置方案。

其主要岗位有:汽车机电维修工、服务顾问(汽车前台接待员)、客户服务、备件管理、汽车车间主管、汽车钣金维修工、汽车喷漆维修工、汽车质量检验员、汽车保险理赔员等。

通过对每个工作岗位工作任务分析,获得了汽车售后服务岗位的工作流程、工作项目、工作任务、工作行为,进而提炼出岗位能力。

在进行企业岗位调研的同时,对学院汽车专业近三年毕业生765人中的686名学生在单位的岗位进行了调查,得出学院汽车检测与维修技术专业的近三年学生就业后的岗位分布情况,如表1所示。

基于工作过程导向的课程开发0 引言当代的职业教育,需要打破传统学科型课程以学科知识逻辑为主线、专业理论知识为主体的教学内容,针对实际工作任务需要,以职业活动为主线,以培养职业能力为本位,重新组织和设计教学内容。

基于工作过程的课程,是以一个职业的典型工作任务为基础、以工作过程为导向、以项目教学为典型表现形式的任务引领式的学习领域课程。

近几年来,以基于工作过程导向课程开发,已在理论研究和实践应用上取得了成效,已成为职业教育课程开发的重要进展方向。

本文结合我院应用电子技术专业“电子产品辅助设计与开发”课程的开发实践阐述课程开发的过程。

1 课程形成与定位应用电子技术专业是我院老牌专业,为进一步适应技术进展、服务地方经济,近年来始终致力于专业建设与完善。

企业需要高素养技术技能型人才,学生想学高技能,实现优质就业。

课程就必须紧密结合工作过程与岗位实际,使学生的学习训练过程接近岗位任务的执行过程,学生学习课程后就能基本具备相应的岗位能力。

经走访企业、问卷调查、座谈交流等形式,整理企业一线技术人员和历届毕业生的反馈意见,确定了我院应用电子技术专业的职业岗位群是电子信息类产品生产与研发,核心岗位是PCB 板的焊接与维修、电子产品组装调试与维修、电子产品销售采购技术支持、电子产品品质保证和电子产品辅助设计五个。

2 课程目标制定以核心课程“电子产品辅助设计与开发”为例,该课程定位于培养学生电子产品辅助设计的能力,进一步梳理岗位能力要素,确定对应课程的教学目标。

电子产品辅助设计是研发助理工程师的工作任务,具体的工作内容包括配合辅助工程师选用开发产品需要的器件及替代品、绘制原理图、PCB板的布局与布线、编写一般的应用程序、设计工艺流程、制作工装测试夹具、设计的品质保证等。

基于岗位能力要素,我们确立了该课程针对性的知识、能力、素养目标如下:知识目标为:掌握电子产品设计与开发的一般规律;熟悉常用电子元器件的性能特点;能熟练分析常见单元电路原理;掌握电子产品开发常用的软件(Protel、keil、C语言、汇编语言);能说出电子产品制作的工艺、调试、测试的方法;熟悉电子产品的可靠性设计;理解GJ、行业技术文件的标准。

“项目式”教材开发探索与实践摘要:传统的“学科式”教材,强调知识的系统性、全面性和理论性。

“项目式”教材是面向任职岗位,以工作过程为导向的“课目―任务”式结构,它更加符合任职教育对人才培养目标的定位,有力的支撑了任职类课程的教学实践。

关键词:项目式;教材;任职岗位教材作为教师授课和学生学习的基本依据,既承载着学科知识和培养目标,又关系到课程结构和教学组织方法,在教学过程中发挥着核心纽带作用。

“项目式”教材开发理念来源于“基于工作过程”导向的课程开发实践,核心是适应以结构逻辑为中心的学科体系向以过程为中心的行动体系转变。

“项目式”教材开发紧紧围绕工作任务选择来组织教学内容,以设备的操作使用流程为“主线”,将课程内容根据每一项操作按其完成的功能进行模块化重组,形成“课目―任务”式结构,每一课目下设置典型任务,各任务以操作为牵引,使操作与各系统的原理一一对应,并进行有机地链接,实现每一任务的完整工作过程,将理论与实践有机结合起来。

“项目式”教材有利于岗位任职能力的生成,较好地适应了任职教育要求解决的“怎样做”和“怎样做得更好”的问题。

如何进行“项目式”教材开发?怎样提高教材编写质量?需要注意以下几个方面的问题。

一、根据岗位任职能力需求确定课程教学目标。

教材是课程知识的核心载体,而课程教学是为了实现人才培养目标,因此“项目式”教材开发的前提就是依据岗位任职能力需求研究确定课程教学目标。

课程教学目标是以人才培养目标为依据的,任职教育的最终目的是使培养对象能够适应未来所担任技术岗位的要求,具备任职的专业知识和实践能力。

在确定课程教学目标的过程中应该首先针对培养对象将来从事的任职岗位进行分析,研究胜任岗位的知识、能力和素质的具体要求。

根据不同的岗位要求,分析不同任职岗位所要达到的知识目标、能力目标和素质目标,最后按照不同的岗位类别、专业特点归纳专业知识学习要求和专业能力、素质培养标准,以此为指引,开展“项目式”教材的开发。