优质课一等奖高中语文必修一《奇妙的对联》 (3)

- 格式:pptx

- 大小:168.88 KB

- 文档页数:16

语文必修一《奇妙的对联》优质教案人教版语文必修一《奇妙的对联》优质教案【教学内容】人教版高中语文必修一梳理探究《奇妙的对联》【教材分析】《奇妙的对联》选自必修一梳理探究单元。

本单元编选了“优美的汉字”“奇妙的对联”“新词新语与流行文化”三篇关于汉字文化的文章。

编排意图在于拓宽学生语文学习范围,帮助学生了解汉字知识、感受汉语魅力、关注汉语发展,培养热爱母语、热爱传统文化、关注社会生活的意识。

【设计理念】以学生为主体,以课堂为载体,结合文体特点和文本内容,设置任务明确的教学程序,在自主--合作--探究的情境中通过朗读、点拨、讨论、欣赏、练习等互动方式来调动学生的学习兴趣,提升思维层次,拓展人文底蕴;最后达到初步学会欣赏对联、拟写对联的要求,培养学生语文学习的兴趣及驾驭语言文字的能力和创新能力。

【课改尝试】1、教师引领下自主--合作--探究学习的课程模式。

2、创建具实践性、参与性、开放性特点的语文课堂。

【学情分析】一方面,教学内容与生活联系紧密,学生求知的兴趣较浓,易于入门。

另一方面,学生对传统文化关注不够,加上语言表达、创新能力薄弱,课堂教学材料不宜太难太深,以培养兴趣,普及对联知识为主。

【三维目标】1、知识能力目标掌握对联的有关知识,领略对联的无穷魅力。

2、过程方法目标在对联欣赏和拟写活动中提高驾驭语言文字的能力和创新能力。

3、情感态度价值观目标培养对传统文化的兴趣。

【教学重点】1、掌握对联常识,学习欣赏对联。

2、把握对句要领,学习拟写对联。

【教学难点】1、拟写对联2、养成关注传统文化的意识。

【教法】激趣法、点拨法、讨论法、练习法【学法】自主--合作--探究【教学准备】PPT课件【教学安排】1课时【教与学过程】l 环节一:激发兴趣,情境导入PPT显示:北京市2016年高考改革:英语100分,语文180分与学生共同分享关于上则新闻的网络帖子:【If you do not leave me ,we will die together. 怎么译? 你如果不滚开,我就和你同归于尽。

奇妙的对联【教学设想】1、本节课采用高效课堂的模式进行教学,将学生分成六个小组,每组一个组长,每组都有自己的组名,在教师引领下学生自主--合作--探究,通过学生自己积极主动的学习,来配合老师的点拨指导,在单位时间内高效率、高质量地完成教学任务,从而促进学生获得高效益发展。

采用这种教学新模式意在创建具实践性、参与性、开放性特点的语文课堂。

2、在教学中采用迁移教学法:教学循序渐进,做到举一反三、触类旁通。

迁移的方法就是能较好的进行类比推理,沟通新旧事物之间的联系。

3、情境教学法:利用多媒体课件插入相声《对春联》来创设对联情境,从而激发学生兴趣,感受对联艺术和文化。

也可以充分调动学生的积极参与,体现学生主体,提高学习兴趣,引发进一步自主探究的愿望。

【学情分析】对联是我国独特的艺术形式,承载了丰富的文化内涵。

对联与生活联系紧密,学生求知的兴趣较浓,易于入门。

但是学生对对联的艺术性、趣味性、承载的文化没有专题的探究活动或未充分开展过有关对联的探究活动,加上对传统文化关注不够以及语言表达、创新能力薄弱等问题,课堂教学材料不宜太难太深,以培养兴趣,普及对联知识为主。

【教学目标】1、知识与能力:(1)积累有关对联知识,重点积累平仄、对仗知识。

(2)学习欣赏对联,重点积累一些名联,尝试对对联。

2、情感态度与价值观:通过欣赏对联艺术,了解对联所承载的中华民族传统文化,并激发学生对传统文化的热爱。

3、过程与方法:学会欣赏对联,赏析与训练相结合。

【教学重点】1、掌握对联常识,如对联的历史,平仄,对仗等基本常识。

2、学会欣赏对联。

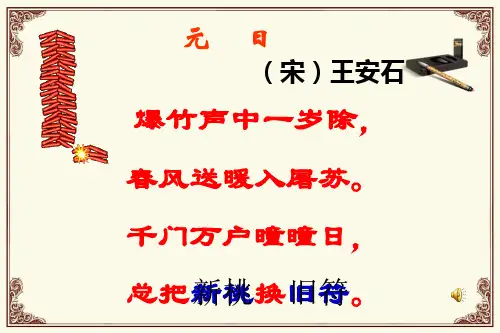

【教学难点】尝试对对联【教学用具】多媒体【课时安排】一课时【教学过程】一、相声激趣,导入新课同学们,今天我们将与传统对话,任思绪飞扬,共同走过一段文化之旅。

一起走进《奇妙的对联》(板书课题),下面我们一起来欣赏由马季、郭敦儒两位老先生表演的相声——《对春联》。

二、版块一:掀起你的盖头来——走进对联1、展示对联(从观看的相声《对春联》中选取)(1)买卖兴隆通四海财源茂盛达三江(2)开市大吉万事亨通(3)根深叶茂本固枝荣(4)忠厚传家久诗书继世长(5)上天言好事回宫降吉祥2、对联的特点(从以上对联总结得出)(1)对联上下两联必须字数相等(2)讲究对仗工整句式相当,词类相同,结构相应(3)讲究平仄对联讲究平仄,读起来音韵铿锵,有节奏感,富有音乐美要讲究平仄,就必然要求上下联词性相同的地方不能同字。

高中语文人教版必修1梳理探究《奇妙的对联》省级名师优质课教案

比赛获奖教案示范课教案公开课教案

【省级名师教案】

1教学目标

(1)了解对联的常识,掌握对联的对仗、平仄。

(2)积累、赏析名联,领略对联的艺术魅力,培养文学兴趣。

(3)学会对对联、拟写对联。

2学情分析

高一的学生在小学和初中阶段或多或少的接触过对联,对对联有一定浅显的认识,比如知道对联上下联字数相等、知道一点与对联相关的小故事等。

但对对联缺乏深入的了解,对对联的发展、对仗、平仄等都较陌生,且由于知识有限对有些对联拟写方面有教的困难。

绝大部分学生对对联有较浓厚的兴趣,有较大的学习兴趣,可通过对联学习借此培养学生的文学兴趣。

3重点难点

1、掌握对联常识,如对联的发展、对仗、平仄。

2、学习欣赏对联,领略对联艺术的魅力,培养文学兴趣。

教学难点是:尝试对对联、拟写对联。

4教学过程

4.1第一学时

教学流程

一、把握规律,奠定基础

(一)创设氛围,巧妙导入

这是一节校内公开课,课前领导和老师们已经在教室后面就坐了,学生显得有些紧张,坐得很直。

为了使学生放松下来,我把之前设计的导语修改如下:

(过渡语)“大家怎么一个个都正襟危坐、如临大敌的样子?因为来了很多老师来听咱的课。

那今天咱们这里真可谓是‘群贤毕至,少长咸集’呀!(以对联的形式板书)此句出自王羲之的《兰亭集序》,把这两句单独提出来,它就可以成为一副对联了。

这节课,我们就一起走进奇。

奇妙的对联一、教学内容分析本课为人教版第一模块梳理探究单元第二课,是我国独特的艺术形式,承载了丰富的文化内涵。

作为第一模块的学习内容,可以很好地激发高一学生对文化文学的热爱,为今后的语文学习打下基础;探求活动课的教学模式,让学生喜爱这一类型的课程,感觉到新课程教与学与过去的不同,从而改变自己的学习方式方法。

二、学生学习情况分析初中时已初步接触对联知识,中考有考对联,初中时对仗的基本知识已掌握,可不作为教学重点;但初中时对联多作为应试要求,对于对联的艺术性、趣味性、承载的文化没有专题的探究活动或未充分开展过有关对联的探究活动,学生的兴趣和积极性有望得到充分的调动。

三、设计思想“教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒、鼓舞”(德国教育家第斯多惠《德国教师教育指南》),“所有智力方面的工作都要依赖于兴趣”(瑞士著名教育家皮亚杰《教育科学与儿童心理》),在教学中扣紧“奇妙”二字,以欣赏与对对子激励兴趣,以兴趣激励学生对对联的知识、文化的探究学习。

在教学中采用迁移教学法:教学循序渐进,做到举一反三、触类旁通。

迁移的方法就是能较好的进行类比推理,沟通新旧事物之间的联系。

启发式教学法:在学生对对的过程中,采用启发的办法,帮助学生对出正确答案。

情境教学法:利用多媒体课件、实物展示、书法展示、用学生姓名创设对联情境的办法,激发学生兴趣,感受对联艺术和文化。

作为梳理探究单元课程,要充分调动学生的积极参与,体现学生主体,提高学习兴趣,引发进一步自主探究的愿望。

四、教学目标通过对联的欣赏和对对子的活动,激发学生对对联的兴趣,领略对联艺术和文化的魅力,引发进一步探究的愿望。

学会基本的对仗方法,学会自主、创新、推理、演化。

五、教学重点和难点教学重点:参与活动,激发兴趣。

教学难点:引导学生主动参与赏与对。

六、教学过程设计(一)课前学习1.关于对联的知识,重点抓住“字数相等、词性相同、结构相当、平仄相异”“区分上下联”“对联的张贴”的知识,学生课前解决。

奇妙的对联教案一、教学目标:1. 了解对联的定义和特点;2. 学习对联的技巧和格式;3. 培养创造对联的能力。

二、教学准备:1. 教师准备范例对联和对联题目;2. 学生准备纸和笔。

三、教学过程:1. 导入教师介绍对联的定义,对联是一种传统的文学形式,由两句相对称的对仗句组成。

对联是中国人民独创的艺术形式,被誉为“华夏文化的瑰宝”。

2. 探究教师给出几个范例对联,让学生通过观察和分析找出它们的共同特点。

然后让学生自己尝试构造对联,提醒学生需要注意对仗、对押和平仄等要素。

3. 演练教师给出一些对联的题目,让学生在纸上写出自己的对联作品。

鼓励学生发挥巧思和创意,让他们尽可能多地尝试不同的对联形式。

4. 展示学生互相交换对联作品,让他们欣赏彼此的创作。

鼓励学生分享自己最喜欢的对联作品,并解释创作的灵感和意义。

5. 深化教师讲解一些常见的对联技巧,如对仗、遣词造句和平仄等。

让学生理解对联需要考虑语言之美和形式之美的结合。

6. 实践学生根据教师给出的主题,自行构思并写出一篇完整的对联作品。

鼓励学生在创作过程中,体验自由发挥的乐趣。

7. 总结教师和学生一起回顾对联的特点和构造要素。

学生可以分享自己在创作过程中遇到的困惑和心得体会。

四、教学延伸:1. 学生可以在家继续创作对联,培养对联的兴趣和爱好;2. 学生可以了解一些著名的对联家和对联作品,进一步拓宽对联的视野。

五、教学小结:通过本节对联教学,学生了解到对联是一种独特而精妙的艺术形式,培养了创造力和表达能力,并增加了对中国传统文化的了解和欣赏。

通过不断的练习和实践,学生可以提高对联的水平,创作出更精彩的作品。