第五章_商品分类与分类体系

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:40

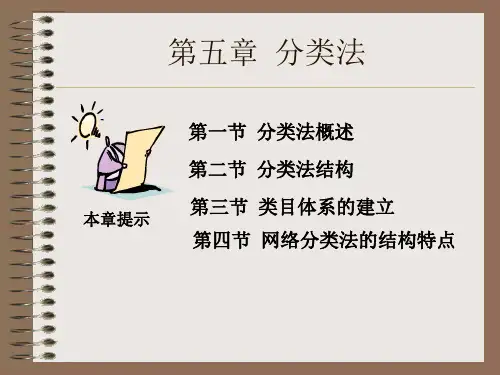

商品学商品分类教案教案:商品学商品分类一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版《小学商品学》第五章,第一节“商品的分类”。

本节课的主要内容包括:商品的分类方法、商品的分类体系以及商品分类的作用。

二、教学目标1. 让学生了解商品的分类方法,能够运用不同的分类方法对商品进行分类。

2. 让学生掌握商品的分类体系,能够识别不同类型的商品。

3. 让学生理解商品分类的作用,能够运用商品分类知识解决实际问题。

三、教学难点与重点重点:商品的分类方法和分类体系。

难点:商品分类的运用。

四、教具与学具准备教具:PPT、商品样本。

学具:笔记本、课本。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察教室内的商品,尝试对它们进行分类。

2. 知识讲解:通过PPT讲解商品的分类方法,包括按用途、按材质、按品牌等分类方法。

3. 例题讲解:以一组商品为例,讲解如何运用不同的分类方法进行分类。

4. 随堂练习:让学生以小组为单位,对给定的商品进行分类,并说明分类的依据。

5. 知识拓展:讲解商品的分类体系,包括日用品、食品、服装、家电等不同类型的商品。

6. 应用实践:让学生运用商品分类知识,对实际生活中的商品进行分类。

六、板书设计商品的分类按用途按材质按品牌商品分类体系日用品食品服装家电七、作业设计商品列表:文具、食品、服装、家电、运动器材。

答案:文具、食品、服装、家电、运动器材分别属于不同的分类。

2. 商品分类应用题目:请以你喜欢的品牌为例,说明该品牌商品的分类方法。

答案:以苹果品牌为例,其商品按用途可以分为手机、平板电脑、笔记本电脑等;按材质可以分为金属、塑料等;按品牌可以分为苹果品牌和其他品牌。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入,让学生了解商品的分类方法,通过例题讲解和随堂练习,让学生掌握商品的分类体系。

在教学过程中,要注意引导学生运用商品分类知识解决实际问题,提高学生的实践能力。

拓展延伸:可以让学生进一步研究商品分类在其他领域的应用,如市场调查、消费者行为分析等。

课程代码:BS900200《市场营销理论与实务》教学大纲一、课程基本信息课程名称:市场营销理论与实务学分:2学时:32课程目的:通过本课程的学习,学生能较全面和系统的了解市场营销理论与实务的有关知识,认识和掌握市场营销概念,能够分析市场环境、购买行为需求和定位目标市场、熟练掌握营销4P理论,为以后适应基层营销工作的需要奠定一个较为扎实的知识基础。

本课程教学效果的主要衡量指标:课堂提问、课堂讨论、测试课程性质:1) 理论,√2) 理论+实践,3) 实践(打√选择)主要授课方式:1) 讲授型;√2) 师生交互型;√3) 讨论型;4) 技能培养型√;5)其他型(打√选择)拟安排授课学期:1, 2, 3, 4, 5√, 6 (打√选择适宜开课学期,允许选择一项以上)预修课程:无并修课程:无课程简介及主要教学方式和方法简述:《市场营销理论与实务》是学习市场营销其他学科的一门非常重要的专业基础课程,是营销类学生的必修课程,以帮助学生了解相关的市场营销知识并在以后工作加以运用。

通过对本课程的学习,要求学生了解和掌握商品的基础知识.商品质量.商品标准.商品检验.商品包装.商品分类的基本知识。

主要采用的教学方法有讲授.课堂讨论.技能训练.案例分析等。

建议教材:《商品学基础》,魏玉芝,冶金工业出版社,2010年参考书:《商品学概论》,汪永太,东北财经大学出版社,2009年《商品学基础》,窦志铭,高等教育出版社,2007年《商品学概论》,万融,首都经济贸易大学出版社,2009年二、讲授大纲第一章商品学概述本章要求:通过本章学习,了解商品学的产生与发展概况,掌握商品和商品使用价值的含义,熟悉商品学研究的对象与内容,明确商品学研究的对象和内容。

本章重、难点:重点:商品的概念,商品的使用价值难点:商品的使用价值第一节商品的概念及构成1、商品的概念与属性2、商品的构成第二节商品学的产生与发展1、国际商品学的产生与发展2、我国商品学的产生与发展3、商品学发展状况和意义第三节商品学的研究对象与内容1、商品学研究对象2、商品学研究内容第四节商品学的研究任务和方法1、商品学的研究任务2、商品学的研究方法第二章商品质量与质量管理本章要求:掌握商品质量的质量特征及影响因素,掌握商品质量管理术语和基本内容,了解假冒伪劣商品的范围及识别。

特征,才能深入分析和了解商品的性质和使用性能,全面分析和评价商品质量以及研究商品质量变化规律,从而有助于商品质量的改进和提高,有利于商品检验、包装、保管和科学养护。

三、商品分类的原则为了实现商品的科学分类,使商品分类能够满足特定的需要,分类时必须遵循以下原则。

1.科学性原则科学性原则指商品在分类中所选择的标识必须能反映商品的本质特征,并具有明显的区别功能和稳定性,以满足分类的客观要求原则,发挥分类的作用。

科学性是商品分类的基本前提。

2.系统性原则商品分类的系统性是指以选定的商品属性或特征为依据,将商品总体按一定的排列顺序予以系统化,并形成一套合理的系统性科学分类体系。

如某商品集合体分成若干大类后,大类分为若干中类,中类分为若干小类,直至分为品种、规格、花色等。

系统性是商品分类的关键。

3.实用性原则商品分类首先应满足国家总政策、总规划的要求,同时应具有实用性,充分满足生产、流通及消费的需要。

因此,商品分类应尽最大努力结合各部门、各系统、各行业、各企业及消费者原则的实际,满足各方面的需要。

实用性是检验商品分类的实践标准。

4.可延展性原则可延展性原则又称后备性原则,即进行商品分类要事先设置足够的、可扩展的收容类目,以保证新产品出现时不至于打乱已建立的原有的分类体系和结构,同时为下级部门便于在本分类体系的基础上进行开拓细分创造条件。

5.兼容性原则商品分类既要与国家政策和相关标准协调一致兼容,又要与原有的商品分类保持连续性和可转换性,以便进行历史资料对比。

6.唯一性原则商品分类体系中的每一个分类层次只能对应一个分类标识,以免产生子项互不相容的逻辑混乱。

第二节商品分类标志商品分类标志是表明商品本质的特征,能将商品唯一地、稳定地、明显地区分开来,用以识别不同类别商品的记号。

对商品进行分类,可供选择的分类标志很多,主要有商x 93 x。