浅谈普通话上声变调规律知识分享

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:7

《》--xx普通话的每个音节都有固定的声调,当多个音节连续发出时,一些音节的调值因为受到后面音节声调的影响而发生改变,这种现象叫做“变调”。

变调主要分为上声变调和“一”、“不”变调,其中又以上声变调最为复杂。

上声音节的调值为[214],发音时开头调值略降,中间调值低平,末尾调值又有短促上升。

当它处于其他音节之前时,为了缩短发音过程,它会变得或升或降,不是把开头的下降部分挤掉,就是把末尾的上升部分挤掉,从而形成了较为复杂的变调。

为此,上声音节在阴平、阳平、上声、去声四个声调前都会产生变调。

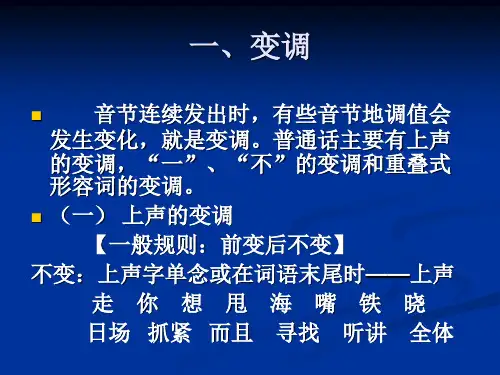

经过查阅历史文献,结合教学测试实践,本人认为上声变调的规律可以简单归纳为6句话:“单念末尾不变调,上上相连变[35],上加非上变半上;上轻相连看轻声,三上相连看结构,多上相连看断句。

”一、“单念末尾不变调”。

即当上声音节单念,或处在词语、句子的末尾时,上声音节才保持本调[214]不变。

如:“小、有;铅笔、泪水;给我一杯水。

”这条规律相对简单,学员在例举讲解、课堂练习的基础上,可以比较迅速地掌握上声音节保持本调的位置和规律。

由于上声音节保持本调的机会很少,教学中必须提醒学员不要养成遇到上声音节就下意识地发出[214]调值的习惯,而应当根据实际情况,牢牢掌握其他几条变调规律,为正确判断调值打好基础。

二、“上上相连变[35]”。

即当两个上声音节相连时,前一个上声音节的调值由[214]变为[35],第二个上声音节则不变调。

如“土改”听上去象“涂改”;“雨水”听上去象“鱼水”;“买马”听上去象“埋马”;“百米”听上去象“白米”;“好米”听上去象“毫米”,等等。

为了让学员更好地理解这种变调,教学中也可以使用上述词语对比的方式来进行。

通过对比朗读,学员能够很自然也很容易地理解和接受这条规律。

必须注意的是,变调仅指调值的改变,而非调类的改变,前一个上声音节所改变的只是调值,即从[214]变为[35],而调类并没有改变,因此教学中必须注意纠正以往“上上相连,前上变阳平”的说法,帮助学员真正认识变调的本质。

浅谈普通话上声变调规律《浅谈普通话上声变调规律》--陈丽娜普通话的每个音节都有固定的声调,当多个音节连续发出时,一些音节的调值因为受到后面音节声调的影响而发生改变,这种现象叫做“变调”。

变调主要分为上声变调和“一”、“不”变调,其中又以上声变调最为复杂。

上声音节的调值为[214],发音时开头调值略降,中间调值低平,末尾调值又有短促上升。

当它处于其他音节之前时,为了缩短发音过程,它会变得或升或降,不是把开头的下降部分挤掉,就是把末尾的上升部分挤掉,从而形成了较为复杂的变调。

为此,上声音节在阴平、阳平、上声、去声四个声调前都会产生变调。

经过查阅历史文献,结合教学测试实践,本人认为上声变调的规律可以简单归纳为6句话:“单念末尾不变调,上上相连变[35],上加非上变半上;上轻相连看轻声,三上相连看结构,多上相连看断句。

”一、“单念末尾不变调”。

即当上声音节单念,或处在词语、句子的末尾时,上声音节才保持本调[214]不变。

如:“小、有;铅笔、泪水;给我一杯水。

”这条规律相对简单,学员在例举讲解、课堂练习的基础上,可以比较迅速地掌握上声音节保持本调的位置和规律。

由于上声音节保持本调的机会很少,教学中必须提醒学员不要养成遇到上声音节就下意识地发出[214]调值的习惯,而应当根据实际情况,牢牢掌握其他几条变调规律,为正确判断调值打好基础。

二、“上上相连变[35]”。

即当两个上声音节相连时,前一个上声音节的调值由[214]变为[35],第二个上声音节则不变调。

如“土改”听上去象“涂改”;“雨水”听上去象“鱼水”;“买马”听上去象“埋马”;“百米”听上去象“白米”;“好米”听上去象“毫米”,等等。

为了让学员更好地理解这种变调,教学中也可以使用上述词语对比的方式来进行。

通过对比朗读,学员能够很自然也很容易地理解和接受这条规律。

必须注意的是,变调仅指调值的改变,而非调类的改变,前一个上声音节所改变的只是调值,即从[214]变为[35],而调类并没有改变,因此教学中必须注意纠正以往“上上相连,前上变阳平”的说法,帮助学员真正认识变调的本质。

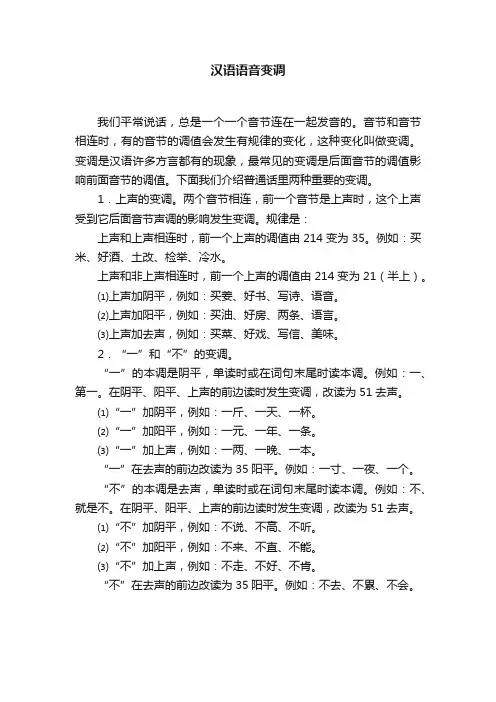

汉语语音变调我们平常说话,总是一个一个音节连在一起发音的。

音节和音节相连时,有的音节的调值会发生有规律的变化,这种变化叫做变调。

变调是汉语许多方言都有的现象,最常见的变调是后面音节的调值影响前面音节的调值。

下面我们介绍普通话里两种重要的变调。

1.上声的变调。

两个音节相连,前一个音节是上声时,这个上声受到它后面音节声调的影响发生变调。

规律是:上声和上声相连时,前一个上声的调值由214变为35。

例如:买米、好酒、土改、检举、冷水。

上声和非上声相连时,前一个上声的调值由214变为21(半上)。

⑴上声加阴平,例如:买姜、好书、写诗、语音。

⑵上声加阳平,例如:买油、好房、两条、语言。

⑶上声加去声,例如:买菜、好戏、写信、美味。

2.“一”和“不”的变调。

“一”的本调是阴平,单读时或在词句末尾时读本调。

例如:一、第一。

在阴平、阳平、上声的前边读时发生变调,改读为51去声。

⑴“一”加阴平,例如:一斤、一天、一杯。

⑵“一”加阳平,例如:一元、一年、一条。

⑶“一”加上声,例如:一两、一晚、一本。

“一”在去声的前边改读为35阳平。

例如:一寸、一夜、一个。

“不”的本调是去声,单读时或在词句末尾时读本调。

例如:不、就是不。

在阴平、阳平、上声的前边读时发生变调,改读为51去声。

⑴“不”加阴平,例如:不说、不高、不听。

⑵“不”加阳平,例如:不来、不直、不能。

⑶“不”加上声,例如:不走、不好、不肯。

“不”在去声的前边改读为35阳平。

例如:不去、不累、不会。

简要说明普通话上声变调的情况。

篇1:嘿,朋友们!今天咱们来聊聊普通话里超级有趣的上声变调。

这上声啊,就像是一个调皮的小精灵,在不同的环境里就会变来变去。

你看啊,当单念或者在词尾、句尾的时候,它就乖乖地保持自己本来的声调,就像一个坚守岗位的小士兵。

比如说“好”这个字,单独说的时候就是正常的上声。

这就好比一个人独自在家,想怎么自在就怎么自在。

但是呢,一旦这个上声字在双音节词的前面,它就像个害羞的小猫咪,声调变得像阳平了。

就像“美好”这个词,“美”字本来是上声,在这儿就变成了类似阳平的调值。

这感觉就像是原本穿着休闲装的小猫咪,突然穿上了小礼服,变得优雅起来。

要是在三个上声字连读的情况下啊,那可就更有趣了。

前两个上声字就像是商量好了似的,都变成类似阳平的调值,最后一个才保持上声。

这就好比三个人排队,前面两个为了配合后面的一个,改变了自己原本的姿势。

比如说“展览馆”,“展”和“览”都变了调,就像两个好伙伴为了整体的和谐而做出改变。

在非上声字前面呢,上声字也会变调。

这就像一个性格随和的人,到了不同的人群里就跟着大家的节奏走。

如果在阴平字前面,它就像被拉了一把,调值变得低而短。

比如“火车”,“火”字的变化就很明显。

这就像是小火苗突然被一阵风吹了一下,变得有点萎靡不振,但又很有特色。

要是在阳平字前面呢,上声字又像是被推了一下,调值变得高而短。

像“海洋”里的“海”字,就像一个小弹珠被弹到了高处,然后又迅速落下来。

在去声字前面的时候,上声字又像是被吓了一跳,调值变得短促。

例如“电话”里的“电”字,就像一个原本慢悠悠走路的人突然被吓了一跳,快走了几步。

而且啊,上声字的变调还会因为口语的习惯而有一些微妙的差别。

这就像不同的厨师做同一道菜,虽然大致相同,但总会有自己的小特色。

有时候,为了强调某个字,即使按照规则应该变调,也会保持原本的声调。

这就像一个倔强的小孩,不管别人怎么说,我就要按照我的方式来。

这普通话的上声变调啊,就像一场有趣的魔术表演,在不同的场景下变幻出不同的模样,真的是超级有趣呢。

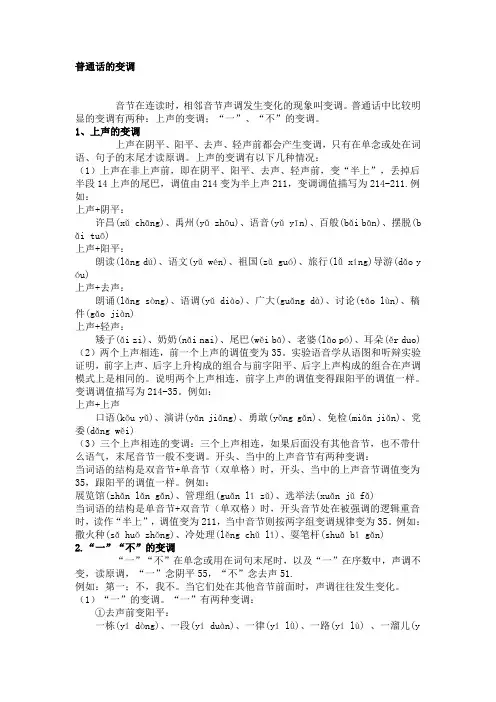

普通话的变调音节在连读时,相邻音节声调发生变化的现象叫变调。

普通话中比较明显的变调有两种:上声的变调;“一”、“不”的变调。

1、上声的变调上声在阴平、阳平、去声、轻声前都会产生变调,只有在单念或处在词语、句子的末尾才读原调。

上声的变调有以下几种情况:(1)上声在非上声前,即在阴平、阳平、去声、轻声前,变“半上”,丢掉后半段14上声的尾巴,调值由214变为半上声211,变调调值描写为214-211.例如:上声+阴平:许昌(xǔ chāng)、禹州(yǔ zhōu)、语音(yǔ yīn)、百般(bǎi bān)、摆脱(b ǎi tuō)上声+阳平:朗读(lǎng dú)、语文(yǔ wãn)、祖国(zǔ guï)、旅行(lǚ xíng)导游(dǎo y ïu)上声+去声:朗诵(lǎng sîng)、语调(yǔ diào)、广大(guǎng dà)、讨论(tǎo lùn)、稿件(gǎo jiàn)上声+轻声:矮子(ǎi zi)、奶奶(nǎi nai)、尾巴(wěi bā)、老婆(lǎo pï)、耳朵(ěr duo) (2)两个上声相连,前一个上声的调值变为35。

实验语音学从语图和听辩实验证明,前字上声、后字上升构成的组合与前字阳平、后字上声构成的组合在声调模式上是相同的。

说明两个上声相连,前字上声的调值变得跟阳平的调值一样。

变调调值描写为214-35。

例如:上声+上声口语(kǒu yǔ)、演讲(yǎn jiǎng)、勇敢(yǒng gǎn)、免检(miǎn jiǎn)、党委(dǎng wěi)(3)三个上声相连的变调:三个上声相连,如果后面没有其他音节,也不带什么语气,末尾音节一般不变调。

开头、当中的上声音节有两种变调:当词语的结构是双音节+单音节(双单格)时,开头、当中的上声音节调值变为35,跟阳平的调值一样。

普通话上声读音小常识1. 上+ 阴、阳、去:上声读作2→1的小降调。

例如:表哥、改革、稿件、简单、友爱、祖国。

2. 上声+上声:前一个上声的调值与214变为35,与阳平调值相同。

例如:保险、表演、打扫、古典、景点、冷水、米粉、取暖、洗澡、友好、总理、总统。

3. 上声+上声+上声:①如果前两个字是双音节词,那么前两个字与阳平读音相同,第三个字仍读上声。

例如:苦井水、领导组、演讲者、洗澡水、小米饭。

②如果后两个字是双音节词,那么第二个字与阳平读音相同,第一个字和第三个字仍读上声。

例如:好领导、老厂长、领奖赏、小组长、有本领、找粉笔。

4. 上声在轻声前多数读半上:例如:“脊梁”:正确读音“jí liang”梁”读轻声),不读“jǐliáng”。

脊:读“jǐ”,梁:读“liáng”。

“脊”的读音是“上声”,上声在轻声前多数读半上。

(“上声”中的“上”在这里读作:shǎng )。

5.“一”的变调:“一”字的单字调是阴平,调值为55。

在阴平、阳平、上声前面时,调值由55变为51,与去声调值相同;在去声前面时,调值由55变为35,与阳平调值相同。

例如:6. “不”的变调:“不”的单字调是去声,调值为51。

在去声前面时,调值由51变为35,与阳平调值相同。

例如:不对、不够、不过、不去、不要。

在《现代汉语词典》的条目和一些拼音读物中,为简便起见,“一”注原调阴平,“不”注原调去声。

但我们在读变调的时候,要按变调来读。

7. 声调:汉语是一种有声调的语言,不同的声调可以区别不同的意义。

声调也叫字调,它是音节高低、升降、曲直、长短的变化。

声调的实际读音叫做调值,区别不同的意义。

相同的调值归纳在一起,形成不同的类别,叫做调类。

普通话有高平、中升、降升、高降四钟调值,分为阴平、阳平、上升、去声四个调类。

在教学中,常常把这四个调类称作一声、二声、三声、四声。

记录声调,一般用五度标记法。

普通话声调的标记如下:《汉语拼音方案》规定分别用“....”四个符号来表示声调。

汉语语音变调我们平常说话,总是一个一个音节连在一起发音的。

音节和音节相连时,有的音节的调值会发生有规律的变化,这种变化叫做变调。

变调是汉语许多方言都有的现象,最常见的变调是后面音节的调值影响前面音节的调值。

下面我们介绍普通话里两种重要的变调。

1.上声的变调。

两个音节相连,前一个音节是上声时,这个上声受到它后面音节声调的影响发生变调。

规律是:上声和上声相连时,前一个上声的调值由214变为35。

例如:买米、好酒、土改、检举、冷水。

上声和非上声相连时,前一个上声的调值由214变为21(半上)。

⑴上声加阴平,例如:买姜、好书、写诗、语音。

⑵上声加阳平,例如:买油、好房、两条、语言。

⑶上声加去声,例如:买菜、好戏、写信、美味。

2.“一”和“不”的变调。

“一”的本调是阴平,单读时或在词句末尾时读本调。

例如:一、第一。

在阴平、阳平、上声的前边读时发生变调,改读为51去声。

⑴“一”加阴平,例如:一斤、一天、一杯。

⑵“一”加阳平,例如:一元、一年、一条。

⑶“一”加上声,例如:一两、一晚、一本。

“一”在去声的前边改读为35阳平。

例如:一寸、一夜、一个。

“不”的本调是去声,单读时或在词句末尾时读本调。

例如:不、就是不。

在阴平、阳平、上声的前边读时发生变调,改读为51去声。

⑴“不”加阴平,例如:不说、不高、不听。

⑵“不”加阳平,例如:不来、不直、不能。

⑶“不”加上声,例如:不走、不好、不肯。

“不”在去声的前边改读为35阳平。

例如:不去、不累、不会。

普通话的变调规律

普通话,也称为标准汉语,是中国的官方语言,也是中国大陆、台湾、新加坡

以及其他汉语地区的主要交流语言。

普通话的变调规律是指在语言中使用声调来改变词语的意义或语法功能。

在普通话中,有四个基本的声调,即轻声、第一声、第二声和第三声。

这四种声调的应用规律对于准确的发音至关重要。

第一声是高调,用一个平坦的声调来发音。

例如,字母“mā”就是第一声。

第一声的变调规律是,如果一个音节包含有a、o、e这些元音,一般情况下,它就是第

一声。

第二声是升调,从低到高发音。

例如,“má”是第二声。

第二声的变调规律是,如果一个音节包含有i、u这些元音,一般情况下,它就是第二声。

第三声是降升调,先从中高调降到低调,然后再升回中高调。

例如,“mǎ”是第三声。

第三声的变调规律是,如果一个音节包含有i、u这些元音,一般情况下,

它就是第三声。

轻声是最复杂的一个声调,它没有固定的声调形式。

轻声的变调规律是,如果

一个音节以声母(辅音)结尾,或者一个词的最后一个音节是轻声时,它就是轻声。

在普通话中,声调可以改变一个词的意义。

相同的音节,只因为声调的不同,

就形成了完全不同的词汇。

精确掌握普通话的变调规律将会帮助我们更好地理解和使用这门语言。

总的来说,普通话的变调规律是基于音节的元音和辅音的特性。

根据声调对词

语进行正确的发音,可以确保我们的语言交流更加准确和顺畅。

通过学习和实践,我们可以逐渐掌握普通话的变调规律,提高自己的口语表达能力。

浅谈普通话上声变调规律《浅谈普通话上声变调规律》--陈丽娜普通话的每个音节都有固定的声调,当多个音节连续发出时,一些音节的调值因为受到后面音节声调的影响而发生改变,这种现象叫做“变调”。

变调主要分为上声变调和“一”、“不”变调,其中又以上声变调最为复杂。

上声音节的调值为[214],发音时开头调值略降,中间调值低平,末尾调值又有短促上升。

当它处于其他音节之前时,为了缩短发音过程,它会变得或升或降,不是把开头的下降部分挤掉,就是把末尾的上升部分挤掉,从而形成了较为复杂的变调。

为此,上声音节在阴平、阳平、上声、去声四个声调前都会产生变调。

经过查阅历史文献,结合教学测试实践,本人认为上声变调的规律可以简单归纳为6句话:“单念末尾不变调,上上相连变[35],上加非上变半上;上轻相连看轻声,三上相连看结构,多上相连看断句。

”一、“单念末尾不变调”。

即当上声音节单念,或处在词语、句子的末尾时,上声音节才保持本调[214]不变。

如:“小、有;铅笔、泪水;给我一杯水。

”这条规律相对简单,学员在例举讲解、课堂练习的基础上,可以比较迅速地掌握上声音节保持本调的位置和规律。

由于上声音节保持本调的机会很少,教学中必须提醒学员不要养成遇到上声音节就下意识地发出[214]调值的习惯,而应当根据实际情况,牢牢掌握其他几条变调规律,为正确判断调值打好基础。

二、“上上相连变[35]”。

即当两个上声音节相连时,前一个上声音节的调值由[214]变为[35],第二个上声音节则不变调。

如“土改”听上去象“涂改”;“雨水”听上去象“鱼水”;“买马”听上去象“埋马”;“百米”听上去象“白米”;“好米”听上去象“毫米”,等等。

为了让学员更好地理解这种变调,教学中也可以使用上述词语对比的方式来进行。

通过对比朗读,学员能够很自然也很容易地理解和接受这条规律。

必须注意的是,变调仅指调值的改变,而非调类的改变,前一个上声音节所改变的只是调值,即从[214]变为[35],而调类并没有改变,因此教学中必须注意纠正以往“上上相连,前上变阳平”的说法,帮助学员真正认识变调的本质。

三、“上加非上变半上”。

即当上声音节位于非上声音节(包括阴平、阳平、去声)之前时,上声音节的调值由[214]变为[211]。

这里分类进行例举:1、上声音节位于阴平音节之前的实例有:“广西、火车、海滨、语音、抵消、小说。

”2、上声音节位于阳平音节之前的实例有:“朗读、祖国、讲台、旅行、导游、海洋。

”3、上声音节位于去声音节之前的实例有:“法律、讨论、否认、语气、感谢、土地。

”这条规律也比较简单,实际上可以看做上声音节为了和其后的音节衔接顺畅、追求发音自然,而丢掉后半段[14]上升的尾巴。

但是在莆仙地区,由于受到方言影响,学员的实际运用还是比较困难的,其突出表现就是明明知道[214]要变为[211],却总是念不到位。

因此,必须通过反复的分类例举、朗诵练习和日常生活的多次应用,才能帮助学员真正掌握这一规律。

四、“上轻相连看轻声”。

即当上声音节位于轻声音节之前时,上声音节的调值变化取决于轻声音节的本调和轻声音节在词语中的性质与地位。

这种组合的变调比较复杂,在教学中也最难把握。

莆仙地区学员的语感相对较差,学习普通话存在死记硬背的现象,遇到这种组合他们往往无从下手。

想让学员真正掌握并运用好这种组合的变调形式,必须讲明这种组合的内在区别和变调特征。

1、轻声音节的本调是非上声音节时,上声音节的调值由[214]变为[211]。

如:“好的、老了、满了、斧头、晚上、老实、宝贝、尾巴、我们、你们。

”这类组合运用了“上加非上变半上”的变调规律,通俗易懂易接受。

但也存在特殊情况,如“倒腾、主意、矫情”等,其上声音节的调值竟然是由[214]变为[35],这些词语的读音作为一种语言现象,其存在具有一定的合理性和历史渊源,在其没有形成正式的规律前,教学中只能把它作为例外来处理,应注意引导学员把握主流规律,不能与例外情况混为一谈。

2、轻声音节的本调是上声音节时,上声音节的调值变化又取决于轻声音节在词语中的性质与地位。

(1)当某个词语组合以上声音节为主,以轻声音节为辅,即轻声音节在词语中大多为虚化的语素时,这类轻声音节都可以视同“非上”音节。

该词语组合因此可以套用“上加非上变半上”的规律,其中上声音节的调值由[214]变为[211]。

如:“椅子、矮子、本子、耳朵、显摆、抖搂、姐姐、奶奶、姥姥、宝宝、痒痒、马虎。

”这些实例中,“椅子、矮子、本子”中的“子”是后缀,属于虚化的语素。

“耳朵、显摆、抖搂”中的第一个语素(上声音节)为表义语素,词义基本上是由该语素来传递的;第二个语素(轻声音节)则为别义语素,在词语发展过程中失去了原有的词义,也是虚化的语素。

“姐姐、奶奶、姥姥、宝宝、痒痒”等是都是叠音名词,在北京口语或其他方言中都能以单音节的形式出现,并且也表示同样的意义,因此其中第二个语素(轻声音节)的地位是附属的,同样属于虚化的语素。

“马虎”所表达的意义和其组成的两个语素都没有直接的联系,是约定俗成的词汇,在这个词汇中,上声音节和轻声音节都没有实在意义、同属虚化语素,因此也适用本条变调规律。

(2)当某个词语组合以轻声音节为主,即轻声音节是表义语素或限定性的表义语素时,这类轻声音节便可以视同“上声音节”。

该词语组合因此可以套用“上上相连变[35]”的规律,上声音节的调值由[214]变为[35]。

如:“老鼠、老虎、指甲、想起、水里、眼里、哪里、想想、管管、舔舔、走走。

”这些实例中,“老鼠、老虎、小鬼”的“老”或“小”虽然是上声音节,却只是起到前缀的作用,表义基本是由第二个语素(轻声音节)来完成的。

“指甲”为前偏后正的偏正式词语,词语的意义主要依托在“甲”这个轻声音节之上。

在“想起、水里、眼里、哪里”中,“想”不等于“想起”、“水”不等于“水里”等等,第二个语素(轻声音节)对第一个语素(上声音节)有限定作用。

“想想、管管、舔舔、走走”是重叠形式的动词,第二个语素(轻声音节)对第一个语素(上声音节)同样有限定作用。

由于语言是一种社会现象,是一直在发展变化的,几乎所有的语音规律都存在例外。

如受北京口语的影响,“法子”中的“法”的调值大多是由[214]变为[35];“鼓捣、里脊”中的第二个语素(轻声音节)虽然对词义具有重要作用,但其第一个语素(上声音节)的调值仍然由[214]变为[211]。

五、“三上相连看结构”。

即当三个上声音节相连时,前两个上声的变调不能一概而论,应该根据词语的语意确定词语内部的语义停顿,然后再进行变调。

这种组合是上声音节变调教学中的重点和难点。

在这种组合中,如果后面没有其他音节,也不带什么语气,第三个上声音节(末尾的音节)一般不变调,保持本调[214];而前两个上声音节则会因不同的词语结构而相应发生不同的变调。

根据词语内部的语义停顿,三个上声音节的变调可分为两种:1、当词语结构是“双单格”时,如:“展览馆、选举法、洗澡水、虎骨酒、手写体、勇敢者、理想美、领导好”等等。

由于前两个上声音节语义紧凑,词语内部的语义停顿在第二个上声音节之后,因此,前两个上声音节可以当作一个整体,遵循“上上相连变[35]”的规律,其中第一个上声音节的调值由[214]变为[35],第二个上声音节暂不变调。

但是,当第二个上声音节与第三个上声音节相连时,仍然要遵循“上上相连变[35]”的规律,此时,第二个上声音节的调值也将由[214]变为[35];而第三个上声音节则保持本调[214]不变。

2、当词语结构是“单双格”时,如“厂党委、党小组、小两口、好总理、老保守、跑百米、有理想、很古老”等等。

由于后两个上声音节语义紧凑,内部的语义停顿在第一个上声音节之后。

因此,后两个上声音节可以看成一个整体,遵循“上上相连变[35]”的变调规律,其中第二个上声音节的调值由[214]变为[35];第三个上声音节的调值保持本调[214]不变。

当第一个上声音节与变调后的第二个上声音节连读时,恰恰符合“上加非上变半上”的规律,第一个上声音节的调值相应变为半上[211]。

必须强调的是,“单双格”组合和“双单格”组合的变调规律是截然不同的。

如果采取相同的变调规律,不仅破坏了原有的韵律美,有时还会损害表达效果,甚至产生歧义。

如《周总理,您在哪里》一文中,“好总理”一词的“好”,其调值必须由[214]变为[211],才能把作者对总理真挚而深厚的感情表达出来。

如果套用“双单格”组合的变调规律,把“好”字的调值由[214]变为[35],那么不仅不能表达出恰如其分的感情,还会因为调值的上扬给人一种“戏谑”的感觉,进而产生歧义。

3、极少数三个上声音节相连的词语,如“小组长”、“往北走”等,其内部的语义停顿既可以放在第一个上声音节之后,也可以放在第二个上声音节之后。

遇到这种情况,我们应当结合所在语境,对真实语义和内部语义停顿的位置进行准确的判断,进而采取相应的变调规律。

以“小组长”为例,若要表达“小组的带头人或负责人”时,该组合应采用第一种“双单格”的变调规律,这种变调旨在强调“小组”的“长”,是“这个小组而不是其他小组的负责人”;若要表达“很小的组长”时,该组合则应采用“单双格”的变调规律,这种变调旨在强调“组长”的“小”,间接表达“看不起这个组长、不把这个小组长放在眼里”的意思。

六、“多上相连看断句”。

即多个(四个及以上)上声音节相连时,上声音节的调值变化要按语义以词为单位逐个划分并套用上述各种规律进行变读。

如“展览产品”、“小展览馆”和“展览馆小”等等。

这种组合首先要根据词语的语法结构和语义关系划分出语义停顿,再由语义停顿确定出音节段,最后根据不同规律对上声音节逐个进行变调。

以“展览产品”为例,这个组合可以划分为“展览”和“产品”两个词语。

根据“上上相连变[35]”的规律,“展”字和“产”字的调值都由[214]变为[35],“览”和“品”字则都保持本调[214]不变。

但是当“览”字与变调后的“品”字连读时,根据“上加非上变半上”的规律,“览”字的调值便由[214]变为[211]。

再如“小展览馆”和“展览馆小”。

这两个组合都可以划分为“小”和“展览馆”两个词语,区别就在于“小”在“展览馆”之前或之后。

由于“展览馆”一词符合“三上相连看结构”中“双单格”的变调规律,即“展览”二字的调值都由[214]变为[35],“馆”字的调值保持[214]不变。

当“小”位于“展览馆”之前,由于“展”字的调值由[214]变为[35],“小”和“展”的组合间呈现“上加非上”的构造,应当遵循“上加非上变半上”的规律,“小”字的调值必须由[214]变为 [211]。

当“小”位于“展览馆”之后,由于“馆”和“小”都保持本调,应当遵循“上上相连变[35]”的规律,即“馆”字调值由[214]变[35],“小”字仍然保持本调。