“肝主疏泄”浅析

- 格式:pdf

- 大小:285.36 KB

- 文档页数:1

肝主疏泄而藏血

肝主疏泄,疏,是疏通、畅达;泄是排泄、宣泄。

肝主疏泄可以从两个方面来谈。

其一是“疏”,肝疏通的是什么呢?是人体的气机,气的升降出入运动,是人体生命活动的根本。

没有了“气”,生命就此终结。

中医认为:“凡脏腑十二经之气化,皆必借肝胆之气化以鼓舞之,始能调畅而不病。

”这句话告诉我们:只有肝气升发,气机调畅了,人的十二经脉气血才会充盛,表现为精神焕发,心情舒畅,善于谋虑思维与动作敏捷,可谓气顺、心顺、身体顺。

其二是“泄”,肝宣泄的是什么呢?是人的郁气。

因为肝易郁,任何情志的刺激都可造成肝运行、肢体的体温与活动能力都与宗气有关。

而宗气通过心脉布散到全身需要靠肺气的推动因此肺通过宗气的生成与布散能起到主持一身之气的作用。

若肺有了病变,不但影响到呼吸运动,而且也会影响到一身之气的生理功能。

例如,肺气不足,则呼吸微弱,气短不能接续,语音低微。

若肺气塞,则呼吸急促、胸闷、咳嗽、喘息。

此外如果影响到宗气的生成和布散,就会导致一身之气不足,即所谓“气虚”出现疲倦乏力、气短自汗、脉虚弱无力等症状。

许多危重病人会出现严重的喘促,此时使用氧气或去掉氧气,患者的呼吸频率是不会有什么变化的。

这说明,在一般情况下(高原反应除外)所出现的呼吸困难不是缺少氧气,而是缺少元气。

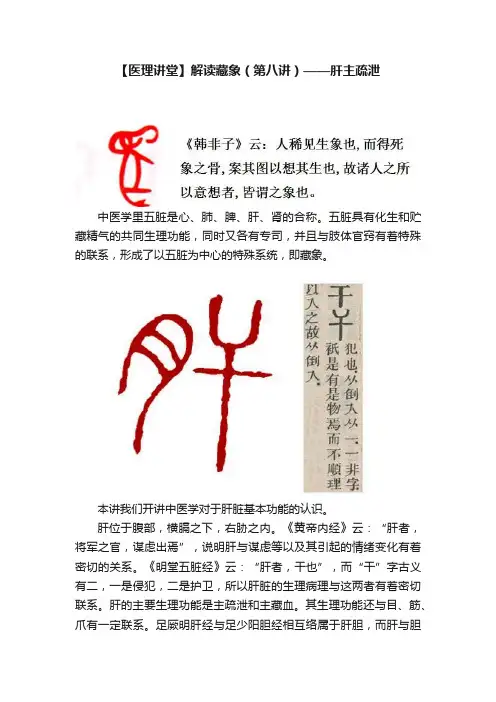

【医理讲堂】解读藏象(第八讲)——肝主疏泄中医学里五脏是心、肺、脾、肝、肾的合称。

五脏具有化生和贮藏精气的共同生理功能,同时又各有专司,并且与肢体官窍有着特殊的联系,形成了以五脏为中心的特殊系统,即藏象。

本讲我们开讲中医学对于肝脏基本功能的认识。

肝位于腹部,横膈之下,右胁之内。

《黄帝内经》云:“肝者,将军之官,谋虑出焉”,说明肝与谋虑等以及其引起的情绪变化有着密切的关系。

《明堂五脏经》云:“肝者,干也”,而“干”字古义有二,一是侵犯,二是护卫,所以肝脏的生理病理与这两者有着密切联系。

肝的主要生理功能是主疏泄和主藏血。

其生理功能还与目、筋、爪有一定联系。

足厥明肝经与足少阳胆经相互络属于肝胆,而肝与胆本身也直接相连,而为表里,所以成语说的“肝胆相照”是十分贴切的。

肝主疏泄疏,即疏通;泄,即发泄、升发。

肝主疏泄,即指肝具有舒展、条达、宣泄和通散等综合生理功能。

肝的疏泄功能,主要表现在以下三个方面:(1) 调畅气机气机,即气的升降出入运动。

机体的脏腑、经络器官等活动,全赖于气的升降出入运动。

在生理方面,肝有主升、主动的特点,这一特点,对于气机的疏通、畅达升发是一个重要的因素。

在正常情况下,肝处在柔和舒适的状态之中,既不抑郁,也不亢奋,保持着人体气机的调畅。

肝的疏泄功能正常,则气血和调,经络通利,脏腑、器官等活动也正常和调。

反之,如果肝的疏泄功能异常,则可出现两个方面的病理现象:一是肝的疏泄功能减退,升发不足,通达受阻,从而形成气机不畅,气机郁结的病理变化,出现肝经循行部位如胸胁、两乳或少腹等部位胀痛不适。

二是肝的升发太过,从而形成肝气上逆的病理变化,出现头目胀痛,面红目赤,易怒等;气升太过,则血随气逆,而导致吐血、咯血等血从上溢的病理变化,甚则卒然昏倒,不省人事。

另外,血的运行和津液的输布代谢,也有赖于气机的升降运动。

因此,气机郁结,还会导致血行的障碍,形成血瘀,经行不畅,痛经、闭经等。

气机郁结,也会导致津液的输布障碍,产生痰、饮等病理产物。

中医对肝的解读

在中医理论中,肝是一个非常重要的器官,被视为“将军之官”,负责协调人体的

各种生理功能。

肝在人体中的主要职责是疏泄和藏血,这两大功能对人体的健康有着至关重要的影响。

首先,肝主疏泄。

中医认为,肝具有疏泄气机的功能,能够调节人体的情绪、消化、气血运行等多个方面。

如果肝的疏泄功能出现异常,可能会导致情绪波动、消化不良、气血不畅等症状。

因此,保持心情舒畅、饮食均衡、适当运动等健康生活方式,对于维护肝的疏泄功能非常重要。

其次,肝主藏血。

中医认为,肝具有贮藏血液和调节血量的功能。

当人体进行活动时,肝会根据需求调节血量,保证各个器官的正常运作。

如果肝的藏血功能出现异常,可能会导致贫血、月经不调、视力模糊等症状。

因此,保持充足的睡眠、合理的饮食、适当的锻炼等健康生活方式,有助于维护肝的藏血功能。

此外,中医还认为肝与胆相表里,两者相互配合共同完成疏泄和藏血的功能。

因此,在调理肝的同时,也需要关注胆的健康。

综上所述,中医对肝的解读主要集中在疏泄和藏血两大功能上,强调了肝在人体中的重要地位。

为了维护肝的健康,我们应该保持健康的生活方式,包括合理的饮食、充足的睡眠、适当的运动、愉悦的心情等。

同时,还需要注意饮食卫生、避免过度劳累、保持心情平和等方面的问题。

【故里中医】肝之藏血与疏泄!编者按肝为魂之处,血之藏,筋之宗,在五行属木,主动主升,被称为“将军之官”。

肝的生理功能为主疏泄、主藏血,与人的情志活动有关,并促进人体的消化和气、血、水的正常运行。

故肝为刚脏,体阴而用阳;肝喜条达而恶抑郁。

肝在志为怒,在液为泪。

主筋,其华在爪,开窍于目。

其经脉络于胆,与胆相表里。

今天我们跟着于峥老师详细了解肝的两大生理功能。

藏象学说认为:肝藏血,主疏泄……。

《临证指南医案·肝风篇》曰:“经云:东方生风,风生木,木生酸,酸生肝。

故肝为风木之脏,因有相火内寄,体阴用阳,其性刚,主动,主升…”它高度概括了肝的生理功能。

所谓“体”,一般是指实体或实质,“用”是指作用和机能。

肝为藏血之脏,血为阴,故肝体为阴。

肝主疏泄,内寄相火,为“风木之脏”,病理上容易动风化火,肝又主管筋的活动,这些功能作用以及病理的变化,若以阴阳来归类是属阳的。

因此,肝的生理功能主要分两个方面:一则为肝藏血,一则为肝主疏泄。

所谓肝主疏泄,即肝有疏通气血的作用;而肝藏血,是说肝有调节血流量的作用。

1、肝藏血“肝藏血”,主要是指肝脏具有贮藏血液和调节血量的功能。

唐·王冰注《素问》说:“肝藏血,心行之,人动则血运行诸经,人静则血归于肝脏。

何者?肝主血海故也。

”人体各部分的血液,常随着不同的生理情况而改变其血流量。

当人在休息和睡眠时,机体的血液需要量相应减少,多余的血液则藏于肝;当运动或工作时,机体的血液需要量就增加,肝脏将其贮藏的血液排出,以供应机体活动的需要。

故《素问·六节脏象论》说:“肝为罢极之本”。

所渭“罢极”就是耐受疲劳的意思。

指肝是为运动提供能量的源地。

当人劳动时,肝脏把自己贮藏的血液供给全身,使肢体包括脑发挥作用。

故《素问·五脏生成篇》说:“人卧血归于肝,肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。

”《张氏医通》对肝化生血气理论有了更进一步的认识,认为“血之与气异名同类,虽有阴阳清浊之分,总由水谷精微所化,其始也混然一区,未分清浊,得脾气之鼓运,如雾上蒸于肺而为气。

肝主疏泄的生理功能肝主疏泄是指肝脏在人体内起到疏泄作用的生理功能。

肝脏是人体最重要的器官之一,它具有多种功能,其中肝主疏泄功能是其重要的生理功能之一。

肝脏通过肝门动脉和门静脉的血液供应和排泄,将代谢产物、毒素和其他废物从血液中清除出去。

肝脏中的总胆红素是由红细胞代谢产生的,通过肝脏的疏泄功能可以将其排泄体外。

此外,肝脏还可以排泄体内积聚的过多胆固醇、脂肪酸和其他代谢产物,以维持体内的物质平衡。

肝主疏泄的生理功能还体现在调节胆液的分泌和排泄。

肝脏细胞通过合成和分泌胆汁酸和胆固醇,来促进胆汁的形成。

胆汁中的胆汁酸主要起到乳化脂肪的作用,使其能够被胰酶分解。

在食物消化过程中,肝脏通过疏泄胆汁将其排泄入十二指肠,从而促进脂肪的消化和吸收。

此外,肝主疏泄功能还与胰岛素的代谢有关。

胰岛素是由胰腺分泌的重要激素,它参与调节血糖平衡。

肝脏通过疏泄作用可以将血液中的胰岛素代谢产物排泄体外,从而保证胰岛素的正常运转。

如果肝脏的疏泄功能受损,胰岛素的代谢会受到干扰,导致血糖的升高,甚至发展为糖尿病。

肝主疏泄还与胆囊的收缩和胆管的扩张有关。

肝脏细胞合成和分泌的胆汁会经过肝管系统流入胆囊,胆囊在存储胆汁的同时会发生收缩。

肝主疏泄的生理功能可以调节胆汁的分泌量和组成,从而影响胆囊的收缩和胆管的扩张,使胆汁能够顺利流入肠道,参与脂肪的消化和吸收。

总的来说,肝主疏泄是肝脏的重要生理功能之一,它通过清除血液中的代谢产物和废物、调节胆液的分泌和排泄、参与胰岛素的代谢以及影响胆囊的收缩和胆管的扩张等方式维持体内物质的平衡。

肝脏的疏泄功能是保持身体健康的重要因素,如果肝脏的疏泄功能受损,会导致内毒素积累、胆汁淤积和脂肪代谢紊乱等问题,影响人体的正常健康。

因此,保护肝脏的疏泄功能,维持其正常的生理功能,对于人体的健康非常重要。

肝主疏泄,是指肝⽓具有疏通、畅达全⾝⽓机作⽤,包括促进精⾎津液的运⾏输布、脾胃之⽓的升降、胆汁的分泌排泄以及情志的舒畅等功能。

(1)调畅精神情志:肝⽓的疏泄功能,能调畅⽓机,因⽽能使⼈⼼情舒畅,既⽆亢奋,也⽆抑郁。

情志活动,指⼈的情感、情绪变化,是精神活动的⼀部分。

情志活动分属五脏,由⼼所主,亦与肝的疏泄功能有关。

⼼所主神志的功能的物质基础是⾎液,⽽⾎的⽣成和运⾏,⼜要依赖于⽓机的调畅,因肝主疏泄,调畅⽓机,所以肝具有调畅情志的功能。

肝⽓的疏泄功能正常,则⽓机调畅,⽓⾎和调,⼼情舒畅,情志活动正常;若肝⽓的疏泄功能不及,肝⽓郁结,可见⼼情抑郁不乐,稍受刺激即抑郁难解,或悲忧善虑,患得患失;若肝⽓郁⽽化⽕,或⼤怒伤肝,“怒则⽓上”,肝⽓上逆,肝的升泄太过,可见烦躁易怒,亢奋激动的表现。

(2)调节⽓⾎津液运⾏:⾎液的运⾏和津液的输布代谢,有赖于⽓机的调畅。

⽓能运⾎,⽓⾏则⾎⾏,故说肝⽓的疏泄作⽤能促进⾎液的运⾏;使之畅达⽽⽆瘀滞。

若⽓机郁结,则⾎⾏障碍,⾎运不畅,⾎液瘀滞停积⽽为瘀⾎,或为癥瘕,医|学教育搜集整理或为肿块,在⼥⼦可出现经⾏不畅、经迟、经闭等。

若肝⽓上逆,迫⾎上涌,⼜可使⾎不循经,出现呕⾎、咯⾎等出⾎,或⼥⼦⽉经过多、崩漏不⽌等症。

⽓能⾏津,⽓⾏则津布,故说肝的疏泄作⽤能促进津液的输布代谢,使之⽆聚湿成⽔⽣痰化饮之患。

若肝⽓疏泄功能失常,⽓机郁结,亦会导致津液的输布代谢障碍,形成⽔湿痰饮等病理产物,出现⽔肿、痰核等病症。

(3)促进脾胃的运化功能和胆汁分泌排泄:脾⽓以升为健,胃⽓以降为和。

脾胃的运化功能,体现在脾胃之⽓的升降相因,平衡协调,这与肝⽓的疏泄功能有密切的关系。

因为肝⽓疏泄,调畅⽓机,有助于脾胃之⽓的升降,从⽽促进脾胃的运化功能。

另⼀⽅⾯,饮⾷物的消化吸收还要借助于胆汁的分泌和排泄,因为胆汁是参与饮⾷物消化和吸收的“精汁”。

胆汁乃肝之余⽓所化,其分泌和排泄受肝⽓疏泄功能的影响。

论中医之肝主疏泄论中医之肝主疏泄疏泄含义,早见于《黄帝内经》,如《黄帝内经素问·五常政大论篇》说:“木曰敷和……木曰发……敷和之纪,木德周行,阳舒阴布,五化宣平。

”因肝属木,木旺于春,喜条达,具有生发条达之性,木能达土,其气生发,能使脾土制化而调达。

此为肝主疏泄的理论依据。

朱丹溪《格致余论》提出:“司疏泄者肝也。

”之理论,一直被后世所沿用,且在临床实践中有所发展。

肝主疏泄,是肝的重要的生理功能之一,它具有疏通、条达人体气机,促进升降出入运动之作用。

本节扼要地探析肝主疏泄之生理作用及病理变化。

肝主疏泄之疏利胆气疏利胆气:肝胆眦邻,胆附于肝,经脉相互络属,构成表里关系,在生理上互相协作,同主疏泄,因此,肝的疏泄功能正常,可促进胆的疏利功能活跃,以达到下列两个方面的作用:(1)疏利胆气,以主决断:肝主谋虑,胆主决断肝胆协同为用。

所谓胆主决断含义有二:一指精神意志方面的判断能力,其功能正常,可防御大恐卒惊之突然刺激。

二指勇于怯的功能作用,即《黄帝内经》所谓:“肝胆互济,勇敢乃成。

”临证对因肝胆气盛火旺而致之急躁愤怒,或因肝胆虚弱而致之惊恐虚怯、失眠多梦的神志异常变化,必须从肝胆论治。

(2)疏泄胆汁,以助运化:胆囊贮存精汁,是来自肝的疏泄,元代戴起宗《脉诀刊误》说:“胆之精气,则因肝之余气溢入于胆。

“因此肝气充盛,才能正常泌出胆汁。

肝气虚衰,则胆汁必泄出不足。

胆汁之有助于脾土运化作用,唐容川于《中西汇通医经精义》中说过:“西医谓肝生胆汁,入胃化谷,即《黄帝内经》木能疏土之义。

”若肝胆失于疏泄,必然导致胆汁之生成、贮存与排泄之功能发生障碍,而出现胸肋胀痛,口苦或呕吐苦水,不思饮食,腹胀,便结,以及胆汁溢出,而致溺黄、面目及全身发黄之病证。

治法则应用疏肝利胆法主疏泄之协调情志协调情志:人的精神情志活动是多方面的。

肝具有协调精神情志之作用。

如《黄帝内经素问?灵兰秘典论篇》谓:“肝者,将军之官,谋虑出焉。

中医肝知识点归纳中医认为,肝是人体五脏之一,主要功能是储藏血液、调节血液循环、掌管人体的情绪和思维活动等。

下面是中医肝知识点的归纳:1.肝主疏泄:肝主疏泄,具有促进气血运行和调节禀性的作用。

中医认为,肝气是疏泄之气,正常时肝气能够顺畅运行,维持全身的正常生理功能。

但如果肝气郁结,就会导致气血不畅,出现各种病症。

2.肝主情志:中医认为,肝主情志,情志过激或长时间压抑会导致肝气郁结,从而引发不同的疾病。

例如,怒气过旺可以导致肝火旺盛,出现头痛、眩晕等症状;长期的忧思伤肝,可以引发情绪抑郁和肝郁血瘀等病症。

3.肝主疏泄水湿:肝主疏泄水湿,如果肝气郁结,就会导致水湿停滞不散,引发水湿肿胀、湿热病等。

例如,肝火上炎可以引发目赤、咽干、小便短赤等症状;湿热胆火上炎可以引发黄疸、尿黄等症状。

4.肝主疏泄气血:肝主疏泄气血,肝气郁结会影响气血的运行,导致气血不畅,进而引发各种疾病。

例如,肝郁血瘀可以导致月经不调、乳房胀痛等症状;肝气郁结还可以引发头痛、眩晕、胸闷等症状。

5.肝主储藏血液:中医认为,肝藏血,如果肝气不调,就会影响血液的生成和储存,导致血虚、血瘀等症状。

例如,肝血不足可以引发面色苍白、眩晕、视力模糊等症状;肝郁血瘀可以引发月经不调、经血颜色深红等症状。

6.肝主运动筋脉:中医认为,肝主运动筋脉,如果肝气郁结,就会导致筋脉失养,引发筋脉疼痛、关节僵硬等症状。

例如,肝气郁结可以引发头痛、颈项强痛等症状;肝郁血瘀还可以导致肌肉酸痛、经络阻滞等症状。

7.肝与其他脏腑的关系:中医认为,肝和其他脏腑之间有密切的关系。

肝与脾相表里关联,所以肝气郁结可以导致脾气不运,引发消化不良、食欲减退等症状;肝与肾相互依存,肝肾不和可以导致肝肾阴阳不和,引发腰膝酸软、阳痿、早泄等症状。

中医对肝的认识与理解

中医对肝的认识与理解是基于中医理论体系和经验总结的。

根据中医理论,肝属五脏之一,主司疏泄、藏血、调畅气机等功能。

以下是中医对肝的认识与理解的主要内容:

1. 肝主疏泄:中医认为肝主疏泄,掌管身体内各种物质的流通和代谢,包括气血、津液等。

如果肝失疏泄功能,就会导致气血不畅、湿气停滞、津液不足等问题,进而引起相关疾病。

2. 肝藏血:中医认为肝脏贮藏血液,并通过疏泄功能将血液在身体内运行。

因此,肝与血的关系紧密,肝血充足与否直接关系到人体各个方面的生理功能。

3. 肝主调畅气机:中医认为肝主调畅气机,肝气疏畅则气血通畅,气机调和则身体健康。

肝气郁结或疏泄失调会引起气滞、血瘀等病理情况。

4. 肝与情绪的关系:中医强调肝与情绪的密切关系,认为情绪的波动会影响肝的功能。

因此,情绪不稳定、愤怒、抑郁等都会对肝脏产生不良影响,甚至导致肝气郁结,引起一系列身体疾病。

总之,中医对肝的认识与理解强调肝脏在疏泄、藏血、调畅气机和情绪调节等方面的重要作用。

通过调理肝脏,可以改善身体状况,促进健康。

中医哲学基础(九八)肝的生理功能肝主疏泄通调水道中医学中,肝是一个非常重要的脏器,不仅在身体的生理功能中起着重要的作用,还与情绪、情绪和思维等方面紧密相关。

在中医哲学中,肝被认为是疏泄通调水道的主要器官。

首先,让我们来了解一下肝的生理功能。

在中医学中,肝主疏泄通调水道,主要包括以下几个方面:1. 疏泄功能:肝是人体内最大的解毒器官之一。

它能够帮助排除体内的废物和毒素,保持我们的身体健康。

另外,肝脏还参与新陈代谢过程,将我们身体产生的废物和代谢产物进行排除。

2. 调节水道功能:肝脏可以调节体内的水液代谢。

它能够保持身体的水分平衡,防止水液潴留和水肿的发生。

在中医学中,肝与胆相表里,调节胆汁的分泌和排出,从而保证我们的消化系统正常运作。

3. 通达功能:肝脏的经络系统与全身的经络相连,起到了“疏而不聚”的作用。

它可以促进经络的通畅,防止血液和气血的滞留。

这也是中医学认为肝主疏泄通调水道的重要原因之一。

除了这些生理功能外,肝还与情绪和思维等方面密切相关。

在中医学中,情绪被称为“七情”,包括喜、怒、忧、思、悲、恐和惊。

其中,怒为肝火上升;喜为气和缓;忧为肝气郁结;思为脾气虚弱;悲为肺气受伤;恐为肾气失调;惊为心气失调。

这显示肝脏在情绪方面的重要作用。

当肝脏功能受损或失衡时,可能会出现一系列的症状和疾病。

例如,肝阴虚可能导致口干、咽干、眼干等症状;肝郁气滞可能导致口苦、胃脘疼痛等症状;肝阳上亢可能导致头晕、头痛、视物模糊等症状。

为了保持肝脏的健康,我们可以采取一些措施。

首先,注意饮食调理,保持饮食的均衡和多样化。

其次,保持情绪的稳定,避免过度的情绪波动。

另外,适当的运动也有助于促进肝脏的健康。

最后,避免滥用药物和酒精,有损肝脏的健康。

总而言之,肝是一个非常重要的脏器,在中医哲学中被认为是疏泄通调水道的主要器官。

它不仅担负着重要的生理功能,如疏泄、通达和调节水道,还与情绪和思维等方面紧密相关。

保持肝脏的健康对于维持整个身体的健康非常重要,我们应该注意保护肝脏,避免肝脏功能的失衡和损伤。

肝主疏泄名词解释

肝主疏泄是中医的名词概念,指的是肝脏具有疏导气机,通泄气血的功能。

肝主疏泄是肝气、肝阳常有余,肝血、肝阴常不足就成为肝的重要病理特点。

肝气具有疏通畅达全身气机,进而促进精血津液的运行输布,以及脾胃之气的升降和胆汁分泌排泄以及情志的舒畅等作用。

肝的疏泄功能主要体现在以下几个方面,1,可以促进血液的运行,促进津液的代谢,2,促进脾胃的运化,促进胆汁的分泌,3,肝气的疏泄功能正常,那么人的心情就会舒畅。

另外,女子的排卵与月经来潮以及男子的排精,也与肝气的疏泄功能密切相关。

肝为五脏之贼,故除本身病变外,且易牵涉和影响其他脏腑,形成比较复杂的病理变化。

中医的肝脏和西医的肝脏是有区别的,中医的肝脏指的是藏象,主要偏重于功能,肝在五行中属木,因此肝脏的功能其实指的就是木气的功能。

在中医基础理论中认为木气具有疏泄调达的功能,能够升发阳气、疏泄气机,对应于人体内肝脏的功能。

在临床应用中,肝主疏泄的理论可以用于指导治疗气机不畅、气滞血瘀等导致的疾病,代表方剂有柴胡疏肝散、逍遥散。

肝主疏泄的名词解释肝主疏泄是一种重要的中医诊断,是指肝脏失去控制胆汁分泌、胆汁循环不畅,导致肝脏功能受损,机体内胆汁无法有效排出。

肝主疏泄可以造成肝脏疾病、胆道疾病、消化道疾病等病症,潜在危害严重。

肝主疏泄的发病机制和发病因素有关。

它可能是由于肝脏本身的异常或者外界因素及其他病因导致的。

肝主疏泄的典型病因有:①病毒性肝炎:一般是由病毒性肝炎病毒引起的,这种病毒可以通过血液循环进入肝脏,导致肝细胞病变,影响胆汁分泌;②炎症:免疫性疾病和慢性炎症可导致肝细胞及胆管壁病变,影响胆汁排出;③肝脏实质损伤:病毒、毒素、酒精或药物副作用等可导致肝脏实质损伤;④外科手术:肝脏手术或其他外科手术,可能会破坏肝胆管系统的通畅,导致胆汁流量受限,引起肝主疏泄;⑤胆道狭窄:肝胆道狭窄等可导致胆汁排出受阻;⑥其他疾病:如胆囊炎、胆石症等也可能引起肝脏疏泄。

肝主疏泄的临床表现是复杂的,因人而异,主要有疲乏、食欲不振、恶心、腹泻、腹痛等,这些表现有可能是由于胆汁累积引起的。

此外,还有某些典型的诊断指标可以用来确诊肝主疏泄,其中包括血清胆红素和谷丙转氨酶、谷草转氨酶升高,胆汁酸钠尿联合检查等。

肝主疏泄的治疗原则是改善肝脏功能,改善胆道流通,病因治疗,合理饮食,中药治疗,生活习惯改变,合理运动等。

首先,针对病因进行科学治疗,对于慢性病应服药控制病情,并减少病因的影响;其次,通过理疗调整身体机能,增强肝脏的功能;再者,进行抗感染治疗,以防止病因的反复发作。

同时,患者可以根据个人情况,采用适当的中药方剂,如茯苓、乌梅、肉桂、淫羊藿、熟地等,调理肝脏、清肝热、疏散毒气等作用,帮助患者改善肝脏功能。

另外,正确的饮食习惯也会对肝主疏泄的治疗有很大的帮助。

有些食物如肥肉、动物内脏、海鲜以及大量油炸食物等,会增加肝内热毒,负担更多的肝脏,反而使肝脏功能日益受损。

可以多选择清淡,营养丰富的食物,例如低脂牛奶、瘦肉、绿叶蔬菜、新鲜水果等,多喝水,保持肝脏湿润,提高肝脏功能,有助于疏散毒素。

肝主疏泄肝主疏泄 1.肝的⽣理病理特点:肝为风⽊之脏,主疏泄⽽藏⾎,其⽓升发,喜条达⽽恶抑郁,主筋,开窍于⽬,与胆相表⾥,肝以⾎为体,以⽓为⽤,体阴⽽⽤阳,集阴阳⽓⾎于⼀⾝,成为阴阳统⼀之体。

故其病理变化复杂多端,每易形成肝⽓抑郁,郁久化⽕,肝阳上亢,肝风内动等肝⽓、肝⽕、肝阳、肝风之变,且肝之阴⾎⼜易于亏损。

因此,肝⽓、肝阳常有余,肝⾎、肝阴常不⾜就成为肝的重要病理特点。

肝为五脏之贼,故除本⾝病变外,且易牵涉和影响其他脏腑,形成⽐较复杂的病理变化。

2.肝的基本病理变化:肝病的病理变化有虚实两类,⽽⼜以实为多。

(1)肝⽓、肝阳失调:肝⽓、肝阳失调;,以肝⽓、肝⽕、肝阳的亢盛有余为多见。

肝阳上亢多为肝阴不⾜,阴虚阳亢所致,故放在肝阴、肝⾎失调之中阐述。

因此,肝⽓、肝阳失调的病机,主要表现在肝⽓郁结和肝⽕上炎等⽅⾯。

①肝⽓郁结:肝⽓郁结简称肝郁、肝⽓郁,是肝脏病理中最常见的病理变化。

精神刺激,情志抑郁不畅,或病久不愈⽽因病致郁,或他脏之病理影响于肝等,均可使肝失疏泄,⽓机不畅,形成肝⽓郁结之候,其轻者称为肝⽓不舒或肝⽓郁滞。

肝⽓郁结之病理特点是肝之疏泄功能受到抑制,⽓机不得条达舒畅,其滞或在形躯,或在脏腑。

因此,临床上以情绪抑郁、悒悒不乐,以及胁肋胀痛等⽓机郁滞之候为特征,且每当太息、嗳⽓之后略觉舒缓。

肝⽓郁结的病理发展趋势为:其⼀,⽓滞⾎瘀。

⽓有⼀息之不⾏,则⾎有⼀息之不⾏。

肝⽓郁结,⽓机阻滞,则⾎⾏不畅,必然导致⾎瘀,表现为胁肋刺痛、症积肿块、⾆青紫或瘀点瘀斑等。

影响冲任⼆脉,则冲任失调,可见妇⼥⽉经不调、痛经、闭经或经⾎有块等。

其⼆,痰⽓郁结。

⽓郁⽣痰,痰与⽓结,阻于咽喉,则为梅核⽓;积聚于颈部则为瘿瘤等。

其三,⽓郁化⽕。

⽓有余便是⽕,肝⽓郁结,久⽽化⽕,形成⽓⽕逆于上的肝⽕上炎之候。

其四,犯脾克胃。

肝⽓郁⽽不达,或⽓滞转化为横逆,均可影响脾胃之纳运,形成兼有呕吐、嗳⽓、脘胁胀痛等肝⽓犯胃和兼有腹胀肠鸣、腹痛泄泻、⼤便不爽等肝⽓犯脾之候。

中医学关于“肝主疏泄”的概述肝主疏泄,指肝具有维持全身气机疏通畅达,通而不滞,散而不郁的生理功能。

一、肝主疏泄肝主疏泄的中心环节是调畅气机。

肝气疏通、畅达全身气机,使脏腑经络之气的运行通畅无阻,升降出入运动协调平衡,从而维持了全身脏腑、经络、形体、官窍等功能活动的有序进行。

若肝的疏泄功能失常,气机失调,可导致五脏病变,故《四圣心源·六气解》称肝为“五脏之贼”二、肝失疏泄肝气的疏泄作用失常,称为肝失疏泄。

其病机主要有三个方面:一为肝气郁结,疏泄失职。

临床多见情志抑郁,善太息,胸胁、两乳或少腹等部位胀痛不舒等症状。

二是肝气亢逆,疏泄太过。

临床表现为情志急躁易怒,头痛头胀,面红目赤,胸胁、乳房走窜胀痛,或血随气逆而吐血、咯血,甚则突然昏厥,如《素问·调经论》说:“血之与气并走于上,则为大厥,则暴死,气复反(返)则生,不反则死。

”三是肝气虚弱,疏泄不及,升发无力,表现出一系列因虚而郁滞的临床表现,如情志抑郁、胆怯、懈怠乏力、头晕目眩、两胁虚闷、时常太息、脉弱等。

《灵枢·本神》说:“肝气虚则恐。

三、肝主疏泄、调畅气机的生理作用1.调畅精神情志情志活动是脏腑精气对外界刺激的应答,适度的情志活动以气机调畅、气血调和为重要条件。

《灵枢·平人绝谷》说:“血脉和利,精神乃居。

”肝主疏泄,畅达气机,和调气血,对情志活动发挥调节作用。

肝气疏泄,气机调畅,气血调和,则心情开朗,心境平和,情志活动适度。

若肝气郁结或亢逆,疏泄失职或太过,则可导致情志活动的异常。

前者常见情志抑郁、闷闷不乐;后者多见性情急躁、亢奋易怒等。

另一方面,情志异常也可影响肝气疏泄,造成肝气郁结或亢逆。

鉴于肝与情志的密切关系,故临床治疗情志病证多注重调肝。

2.协调脾升胃降肝气疏泄,畅达气机,促进和协调脾胃之气的升降运动,使脾气升、胃气降的运动稳定有序,为脾胃正常纳运创造条件,促进饮食物的消化、水谷精微的吸收和糟粕的排泄。

“肝主疏泄”浅析

发表时间:2015-11-04T16:19:32.927Z 来源:《医师在线》2015年8月第16期供稿作者:徐美翔1 伍建光2 [导读] 江西中医药大学岐黄国医书院可以帮助食物的消化和吸收胆汁为肝之余气积聚而成,胆汁的分泌与排泄,也依赖于肝主疏泄功能的正常。

徐美翔1 伍建光2(1 江西中医药大学岐黄国医书院 330006;2 江西省中医院 330006)

【摘要】目的:证实“肝主疏泄”方法:从肝主疏泄的内涵、生理、病理等方面深刻认识肝主疏泄的价值,重视肝主疏泄这一生理功能结果:在实践中应用此理论对于指导疾病的防治与预后具有十分重要的临床意义结论:“肝为将军之官”,足见其在中医藏象理论中的地位。

肝为刚脏,体阴而用阳,其主要生理特点可概括为“肝主疏泄”。

【关键词】肝;疏泄;生理;病理【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-7165(2015)16-0222-01“疏泄”一词最早出现于《内经》,《素问·五常政大论》曰:“发生之际,是谓启陈,土疏泄,苍气达,阳和布化,阴气乃随,生气淳化,万物以荣。

”[1] 《内经》虽未明确提出肝主疏泄,但在其篇章中多处论述了肝气具有升发条达舒畅的特性。

如《素问·五常政大论》云:木曰敷和,敷和之纪,木德周行,阳舒阴布,其性随,其用曲直,其政发散,其藏肝。

”1 肝主疏泄的生理病理1.1 调节气血的运行肝脏体阴而用阳[3]。

以血为本,主藏血,司血液的贮存与调节。

“血者,皆肝所主。

”“肝藏血,其化为荣。

”而血的运行无不受肝气的影响。

若肝的疏泄功能正常,则气机调达,血脉畅通,气血运行正常,人体则健康无病。

即丹溪所谓“ 气血冲和,百病不生”。

[4]另外,心主身之血脉,“肝旺心亦旺”,肝脏可通过调畅心脏气机的流通,协助心气推动血液运行。

1.2 助脾胃纳化水谷脾为仓廪之官,主运化,其气升。

胃为水谷之海,主受纳,其气降。

二者阴阳相合、升降相因、为气血生化之源。

然脾胃之升降、精微之纳化,又赖肝之疏泄相助,肝气条达、气机调畅,是保障脾胃正常运化功能的重要条件。

1.3 分泌胆汁以助消化肝与胆互为表里,肝之余气化为精汁,溢入于胆,胆汁排泄到肠腔内,可以帮助食物的消化和吸收胆汁为肝之余气积聚而成,胆汁的分泌与排泄,也依赖于肝主疏泄功能的正常。

[5]只有肝主疏泄功能正常,则胆汁才得以正常的分泌和排泄,方能有助于脾胃的运化功能,促进饮食物的消化与吸收。

如果肝气郁结疏泄功能正常,则胆汁生成排泄障碍,出现胁肋、胀满、疼痛、口苦、纳食不化等症。

若胆汁逆流入于血脉,外溢于皮肤,则可见黄疸等病证。

1.4 调节精神情志人的精神情志活动,虽属心神所主,但也与肝的生理功能密切相关。

一方面,“肝藏魂,主谋虑”;另一方面,肝通过对血液、气机等方面的调节,来较好的协调自身的精神情志活动。

正常的情志活动,依赖于气血的正常运行。

情志异常对机体生理活动的影响,也在于干扰正常的气血运行。

《素问·举痛论》所说的“百病生于气也”,就是针对情志所伤 , 影响气机的调畅而言。

所以肝的疏泄功能具有调畅情志的作用。

1.5 充调肾精肝之与肾,乙癸同源。

肝主疏泄,肾主闭藏,二者存在着相互制约和相互调节的关系。

肝气疏泄正常,气机畅达,五脏六腑精气充盈,则下归于肾。

[6]同时肝血充盛,使血化为精,肾精才能充满。

此外,肝的疏泄功能,还表现于女子排卵和男子排精的生理功能。

若肝失条达、气郁化火,可下劫肾之阴精,或阴虚阳亢,相火妄动,扰动精室,出现男子遗泄等症。

此皆疏泄失常之变。

1.6 调节水液代谢水液的运行是肺、脾、肾、三焦以及膀胱共同活动的结果,但也离不开肝的疏泄功能。

因水之运行,全赖于气,气行则水行,气滞则水停。

肝主疏泄是气机升降的重要环节。

气机畅则津液输布也随之畅通无阻。

肝失疏泄,水液不能正常代谢,出现小便不利、水肿、痰饮、臌胀等。

正如《素问·大奇论》“ 肝满、肾满、肺满,皆实为肿,又肝壅两满不得小便。

”2 伍炳彩教授“肝失疏泄”典型案例

2.1 肝郁便秘案(疏泄不及)患者,女,56岁,214年10月15日前来就诊。

数年来,大便或三五日一行,或五六日一行,但便质不燥,条细而涩,排出不畅,口苦咽干不思饮,两眼胀涩。

因家事烦扰,平日多心情郁闷,每生气则食欲立减,且胁下胀闷走窜,喜叹息。

舌红苔薄黄板滞,六脉细而弦。

治以疏肝行气,方以小柴胡汤化裁,用药:柴胡5g、川芎5g、黄芩3g、法半夏5g、大枣3枚、党参10g、生姜5片、青皮5g、佛手10g、藿香15g、炙甘草5g、桔梗10g。

服上方七剂,大便即畅,稍有复发。

小柴胡汤升降相因,寒温同用,补泻兼施,最能升发三焦郁闭之气,启肝疏泄之机,助膜腠行津液,故能气郁之便秘。

2.2 肝火鼻衄案(疏泄太过)患者,女,35岁,2014年11月18日,因鼻衄不止前来就诊。

患者鼻衄反复发作,每发则出血不止,必用冷水渍其后项方可止。

自有此症以来,心烦易怒,夜寐不安;面色青黄,舌质绛红,苔黄,脉弦数。

治以清肝泻火,用药:焦栀子15g、青黛10g、牡丹皮10g、枳壳10g、青蒿15g。

服一剂血即止,服完2剂后,心烦不寐亦愈。

鼻衄反复发作仍舌绛、苔黄、脉弦,此为木火刑金,故治以清肝泻火。

切中病机、病位,肝火得熄,肺肝之生理平衡得以恢复,故血止。

总之,肝的疏泄功能与机体总体的正常运转密不可分,并藉此疏通气机,畅达气血,是人类重要的生命现象和生理过程。

肝具有维持全身气机疏通畅达,通而不滞,散而不郁的生理功能。

水谷运化、气血运行、水液代谢、精神情志活动等,与肝的疏泄功能息息相关。

参考文献[1] 王洪图. 黄帝内经素问白话解。

北京:人民卫生出版社,2004: 472.[2] 朱丹溪《. 格致余论》.北京:人民卫生出版社,2005: 56.[3] 唐容川.血证论[M]..北京:人民军医出版社,2007: 9.[4] 孙广仁.中医基础理论[M].北京:京中国中医药出版社,2002:87.[5] 于峥,张婉瑜,邢晓彤.肝之藏血与疏泄[J].现代中医药,2010,30(4):59.。