暗恋桃花源--戏剧欣赏 PPT

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:94

话剧《暗恋桃花源》赏析作者:唐俊旁来源:《文学教育下半月》2018年第01期内容摘要:《暗恋桃花源》是赖声川戏剧的代表作,其独特的创意、丰富的主题意蕴和经久不衰的舞台生命力及广泛而持久的影响使它成为中国话剧史上的经典。

本文着力从独特新颖的结构、悲剧与喜剧的重设、典雅与戏谑的语言三方面进行赏析关键词:《暗恋桃花源》独特新颖的结构悲剧与喜剧的重设典雅与戏谑的语言作为亚洲戏剧界的翘楚,赖声川的戏剧作品一直都备受瞩目。

而其代表作《暗恋桃花源》首次在台湾公演便大获成功。

该剧由两个不相关的故事穿插演出完成:在公演的前,“暗恋”和“桃花源”剧组先后要在一家剧场演出,演出前他们都来剧场彩排,结果发现彩排时间“撞车”,两个剧组都希望能够最大程度演好这场戏,自然对舞台互不相让,并由此引发了一系列的故事。

现代悲剧“暗恋”讲的是40前的上海热恋中的男女主人公江滨柳和云之凡因战乱失散,两人又相继来到台湾,可惜彼此并不知情,一直生活至今。

40年后,男主人公在临终前,由于无法忘却这段情,遂以登报寻人的方式以求见得昔日恋人一面,只可惜往日温情以随岁月流逝。

“桃花源”讲述了渔夫老陶、妻子春花及袁老板的故事,剧作家巧妙地用三人的名字中的一个字暗示了作品与陶渊明的《桃花源记》的联系。

春花嫌弃老公老陶“无能”遂与袁老板私通,老陶迫于无奈离家去上游捕鱼却误入桃花源。

在远离尘世的桃花源中,老陶渐渐变得安静、平和。

生活虽安逸,他可却始终无法忘掉自己的妻子,于是想将妻子带到桃花源一起生活。

回家却发现春花已于袁老板结婚生子,可并未实现他们原本想要的幸福生活。

在看到他们生活的窘迫后,老陶失望地独自泛舟离去,但一切都为时太晚,他再也寻不到桃花源。

本文拟从独特新颖的结构、悲剧与喜剧的重设、典雅与戏谑的语言三方面进行赏析。

一.独特新颖的结构该剧采用戏中戏的结构,不但让戏中的“戏”对比鲜明,更为重要的是带来一种“间离效果”,也就是不断把舞台拉向现实,让观众明白这是在演戏。

浅析话剧《暗恋桃花源》的艺术性摘要:话剧指以对话为主的戏剧形式。

话剧虽然可以使用少量音乐、歌唱等,但主要叙述手段为演员在台上无伴奏的对白或独白。

话剧本是一门综合性艺术,剧作、导演、表演、舞美、灯光、评论缺一不可。

话剧作为一门文学体裁,有着自身的文体特点和要求,并制约着读者对它的接受和欣赏。

而《暗恋桃花源》堪称话剧中的经典之作。

本文简要介绍话剧的相关知识并根据话剧文体的艺术规定,从内容和结构两个层面来对《暗恋桃花源》进行欣赏。

关键词:话剧,暗恋桃花源,艺术性,内容,结构一、引言这是我在大学里面唯一接触戏剧的课程,通过学习让我对话剧产生了比较浓厚的兴趣。

通过查找资料我了解到任何一门艺术都由内容和形式两个层面组成。

话剧作品同样如此,因此,我想从内容和形式两个方面对经典话剧《暗恋桃花源》进行欣赏。

二、话剧艺术简介话剧指以对话为主的戏剧形式。

话剧不可缺少的是接受这门艺术的对象——观众。

话剧最通俗的定义:话剧是由演员扮演人物,当众表演故事的艺术。

我们所谓戏剧故事,故事本身不是叙述的,而是由演员直接把事情呈现出来,所以受到种种限制:时间的限制;空间的限制;表现媒介的限制;情绪效果的限制。

话剧艺术的基本特点包括:第一,舞台性。

古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的,舞台有各种样式,目的有二:一利演员表演剧情,一利观众从各个角度欣赏;第二,直观性。

话剧首先是以演员的姿态、动作、对话、独白等表演,直接作用于观众的视觉和听觉;并用化妆、服饰等手段进行人物造型,使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征;第三,综合性。

话剧是一种综合性的艺术,其特点是与在舞台塑造具体艺术形象、向观众直接展现社会生活情景的需要和适应的;第四,对话性。

话剧区别于其他剧种的特点是通过大量的舞台对话展现剧情、塑造人物和表达主题的。

其中有人物独白,有观众对话,在特定的时、空内完成戏剧内容。

三、浅析《暗恋桃花源》的艺术性(一)《暗恋桃花源》的内容话剧内容话剧欣赏的内容层面指作品的题材和主题,即一部剧作看完以后能知道它写了什么内容,表达了作者什么思想,这是读者能否和作者进行对话的前提。

暗恋桃花源《暗恋桃花源》讲述了一个奇特的故事:“暗恋”和“桃花源”是两个不相干的剧组,他们都与剧场签定了当晚彩排的和约,双方争执不下,谁也不肯相让。

由于演出在即,他们不得不同时在剧场中彩排,遂成就了一出古今悲喜交错的舞台奇观。

“暗恋”是一出现代悲剧。

青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇,也因战乱离散;其后两人不约而同逃到台湾,却彼此不知情,苦恋40年后才得以相见,时以男婚女嫁多年,江滨柳已濒临病终。

“桃花源”则是一出古装喜剧。

武陵人鱼夫老陶之妻春花与房东袁老板私通,老陶离家出走偶遇桃花源;等他回武陵后,春花已与袁老板成家生子。

此时剧场突然停电,一个寻找男友的疯女人呼喊着男友的名字在剧场中跑,然后在相互协商下大家又分开将彩排进行下去…..赖声川先生所拿手的对于空间碎片的拼贴取舍和对情感真实以及虚幻的巧妙串联能力,在这部话剧中发挥的淋漓尽致,其高明之处在于它“一台两戏”的调度运用,将这部作品编制成为一张无比复杂的大网,让观众在时间和空间的整合撕裂之中感受到岁月流逝和心灵变化所产生的强大戏剧张力。

而且《暗恋桃花源》的独特之处在于将一出悲剧故事和一出喜剧故事揉捏在了一起,也是因此,在观看的过程中我时哭时笑,反复体会着酸甜苦辣,这种奇妙的感受一直保持到了临尾声,老陶放声长叹自己已经再也找不回桃花源的时候,这才发现,原来剧中剧《桃花源》才是真正的大悲剧。

那是比另外一组剧中剧《暗恋》更加透彻心肺的悲凉。

江滨柳最终盼到了云之凡,两个人却再也回不到从前了;老陶最终回了家,却再也找不到原来的那个春花了。

所有这一切就像老陶对于桃花源的记忆,没人相信他真的到过那儿,但它却真真正正地在他记忆的最深处存在过。

我觉得,《暗恋桃花》的高潮部分即剧中两出“剧中剧”的演员最后为了呕气在同一个舞台上排练,激烈的争吵中互相串词儿,造成了奇妙的效果,这时演员过分夸张的表演和手足无措的举动反而就是编剧所希望达到的效果,演员表演奇妙地被统一起来,好似此时此刻,他们在表演同一部戏,这也迎合了该剧的主旨——寻梦,这个高潮段落也是最接近这一主题的时刻。

《暗恋桃花源》——一部突破传统的戏剧《暗恋桃花源》是戏剧家赖声川最具有代表性的一部作品。

这部戏剧讲述了一个奇特的故事。

这部戏剧是一部突破传统的戏剧。

《暗恋》和《桃花源》是两部不相干的戏剧,却安排在同一天在同一个舞台上彩排,就形成了一副与别不同的舞台奇观。

《暗恋》讲的时男女主人公云之凡和江滨柳在上海外滩上,在秋千旁互衷情愫。

后来由于战乱,这对恋人被迫分离,从此天各一方。

过了四十年后,当两人再度重逢时,两人都已白发苍苍,在医院病房中两人相对无语凝噎,往事不堪回首。

唯一不变的大概是之凡送给江滨柳的那条温暖的围巾。

这是一部爱情悲剧,戏剧正是由这种让人黯然泪下的悲剧气氛中落下帷幕的。

另一部话剧是《桃花源》。

这是一部令人捧腹大笑的古装喜剧。

故事主人公老陶不堪忍受妻子春花和袁老板私通,愤而离家出走。

他在江边打渔时,误闯桃花源。

在桃花源,他遇到了与春花和袁老板极为相似的两个人,他们生活的犹如神仙眷侣,他们邀请老陶忘却武陵的情伤。

桃花源的生活与世无争,怡然自得,让人乐而忘返。

当老陶重回武陵时,春花和袁老板已结婚生子,并为生活的繁琐日夜争吵,对老陶的回归两人惊诧不已,但又不相信老陶口中的桃花源,认为他是一个疯子。

老陶最终黯然离去,但是却再也找不到回桃花源的路了。

穿插在这两部戏剧中间的,还有一个不停叫唤刘子冀的时髦女子。

这是一个很让人莫名其妙的角色,这个女子在舞台上不停寻找一个名叫刘子冀的人,穿插在两部戏剧间。

让人猜想连篇,或许这个叫刘子冀的人是这个女子的恋人,两人在此相约,但男主人公失约了。

她与两个剧组都不相干,没有人清楚她的身份,也没有人理会她的要求,她的活动和整部戏的结构来说是相对脱离的,整部戏剧的结尾时,这个时髦的女子坐在舞台中央一声声的呼唤着情人的名字。

有意思的是,“暗恋”剧组和“桃花源”剧组都与剧场签订了当晚在此彩排的合约,遂发生了对舞台的争夺,于是古代与现代、悲剧与喜剧从轮番登场到同台竞技,一时间,尘世的喜怒哀乐和嬉笑怒骂悉数浮现。

《暗恋桃花源》戏剧赏析《暗恋桃花源》于1986年在台湾公演,导演赖声川,同时也是该话剧的编剧。

《暗恋桃花源》首次公演就获得了巨大的成功,在岛内引起一阵轰动同时获得一致好评。

从此,很多导演进行翻拍,形成了多个版本。

但经典毕竟是经典,很难去超越,大家所熟悉的四大名著也曾被反复翻拍,但无论怎样在演员,拍摄方法,剧情,和后期技术上的创新和完善,总是很难成功超越经典。

《暗恋桃花源》也不列外,人们深深地被悲喜交加的剧情,戏剧性的语言,独特新颖的立意,魅力性的艺术所吸引。

它成为那个时代一个不朽的创作,也为今后影视戏剧的创作开了一个创新性的先河。

这部话剧的可以从背景,内容,人物性格,语言艺术,舞台技巧和意义等方面进行深入分析。

首先,“暗恋”和“桃花源”本是两个没有任何联系的话剧,完全不搭调,却被安排在了同一个舞台上,一个是在病房回忆过往情事的暗恋,而一个是在桃花盛开的桃花源。

这两个看似天南海北的故事却可以从其中找到它们的共同性,两个戏剧穿插于舞台其中,看似每部话剧都在独立的表达所要表达的主题思想,而实际又相互联系,相互贯通。

这两出戏在同一个剧场中争着排练,不时地相互干扰、打断了对方的演出,却无意巧妙的凑成了一出完美交错的舞台剧。

这种创新的灵感来源于导演赖声川的一次偶然的生活经历。

有一次他在艺术馆看朋友排戏,下午彩排,晚上表演,而就在其中,有两个小时要给幼儿园来开毕业典礼。

舞台上的彩排还没有结束,小朋友就都来到其中,搬桌子声,钢琴声与话剧的台词相互交织着。

这给了赖声川很大的启发,于是,各自并不完整的“悲剧暗恋”和喜剧“桃花源”就这样呈现在舞台中了。

这种话剧与话剧的干扰,不同剧组与剧组之间的干扰,不同剧情之间的干扰,不相干的旁观者和演员之间的干扰,共同打造了一部悲喜交加的完美话剧。

而在这种混乱之中又仿佛有一种微妙的秩序。

这部剧在台湾轰动一时,与当时台湾社会的现状有一定的关系。

当时的台湾,政治混乱,社会生活也处处体现着混乱。

赏析话剧《暗恋桃花源》作者:蔺然来源:《西部论丛》2019年第13期一、作品内容介绍《暗恋桃花源》是由赖声川导演,于1986年台湾首次公映。

至今已有多个版本上演,笔者观摩的是由演员金志杰(饰江滨柳)、萧艾(饰云之凡)、赵自强(饰老陶)、丁乃筝(饰春花)、冯羽纲(饰袁老板)等演員演出的版本。

《暗恋桃花源》讲述了这样一个“独特”的故事:“暗恋”和“桃花源”是两个不相干的剧组,两个剧组的戏都即将上演,在上演前夕,彼此的在剧场的排练时间给撞到了一起。

他们都声称自己与剧场签定了当晚彩排的合约,双方争执不下,谁也不肯相让。

由于演出在即,两个剧组不得不同时在剧场中彩排,成就了一出古今悲喜交错的舞台奇观。

“暗恋”是一出现代悲剧:青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇,也因战乱离散,各自回到自己的家乡(江滨柳在台湾,云之凡在昆明);但事实上两人不约而同逃到台湾,却彼此不知情,相思40年后才得以相见。

相见时在医院病房,江滨柳通过在“报纸寻人”的方式,在病逝前见到了云之凡。

两人见面短短几句话,几十年的感情和遗憾都深藏于其中。

而“桃花源”则是一出古装喜剧:渔夫老陶的妻子春花与房东袁老板私通,老陶离家出走,划着小船误入桃花源。

在桃花源遇到了同袁老板长的及时相似的白袍男子和同春花长得及时相似的白袍女子,老陶惊讶不已,但白袍男女极其“佛系”与社会隔绝生活,老陶被二人感化。

等他回武陵后,春花已与袁老板成家生子。

老陶已无心责任,反而劝和不断争吵的“夫妻二人”。

此时剧场突然停电,一个寻找男友(刘子冀)的疑似精神病的女子呼喊着男友的名字在剧场中跑过……两个生活又荒诞的话剧同时上演、同台竞技,戏内角色之间的矛盾、戏外两个剧组之间的摩擦,别有一番趣味。

二、作品的艺术形式1.“间离效果”的运用话剧《暗恋桃花源》的作者赖声川是我国著名导演,在台湾创建了“表演工作坊”,其代表作有《海鸥》、《宝岛一村》、《乱民全讲》等。

曾在美国伯克利大学学习戏剧艺术,其话剧艺术形式归于传统话剧的形式,但有导演独特的个人色彩。

话剧《暗恋桃花源》《暗恋桃花源》是由台湾戏剧教父赖声川在1986年以戏中戏的形式创作的戏剧,具有典型的现代剧场艺术体色的作品,其演出的方式是采用集体即兴的形式搬上舞台的,它并不是以一种固定的台词生搬硬套的呈现给观众,而是在排练过程中,演员在导演的领导下进行集体的即兴的创作,根据粗线条设定的情节或人物以及演员自身的生命体验、生活见闻来继续发展情节和人物。

这样的创作方式摒除了传统的“剧作家编剧,导演排戏,演员演戏”的模式,改为采用导演构筑剧情构架,引导演员相互之间的思维激荡,彼此撞击,即兴创作,进而提炼出演员生命中精粹的经验,以十足的戏剧原创力来丰富作品的内涵。

《暗恋桃花源》以“庞大的架构和形式上的实验性”而成为台湾当代剧场艺术创新的代表,这主要体现为剧中的两个故事交叉的复式结构。

它呈现给观众的是两个不相干的故事糅合在一起的复式结构。

两个故事,一个是以《暗恋》为主题,讲述东北流亡学生江滨柳,在上海与云之凡发生了一段刻骨铭心的爱恋,最后因为时局的关系而流落台湾,娶妻生子,在病危之际渴望能够再次见到他念念不忘的情人的悲剧。

而另一个故事则是以陶渊明的《桃花源记》为蓝本,讲述的是主人公老陶因不满妻子和房东袁老板的私情愤怒至上游打鱼,而误入桃花源,并在那里对爱情有了新的领悟,从而下山接妻子上山“避世”的喜剧。

看起来完全不着边际的两个故事却因为演出场地及时间问题而不得不同台同时彩排,从而引发了一系列的笑话。

同时也反应了当时台湾管理的混乱情况。

而整个故事都围绕一个“寻找”展开。

《暗恋》中的主人公江滨柳寻找的是爱情的“桃花源”,故事的一开始就向我们展示出了一段让人回味的爱情故事,那是1948年夏天的晚上,在上海的某个公园里,一对热恋中的年轻人正在话别:“云之凡:‘这个夏天我过的好开心,想到前几年打仗的时候这么样不会想到还会有这么好的日子。

你看到处都充满希望·······就想我么两个一样,’‘宾柳,我回昆明以后你会不会写信给我?’经宾柳:‘我已经写好了一叠信给你。

浅析话剧《暗恋桃花源》的艺术性摘要:话剧指以对话为主的戏剧形式。

话剧虽然可以使用少量音乐、歌唱等,但主要叙述手段为演员在台上无伴奏的对白或独白。

话剧本是一门综合性艺术,剧作、导演、表演、舞美、灯光、评论缺一不可。

话剧作为一门文学体裁,有着自身的文体特点和要求,并制约着读者对它的接受和欣赏。

而《暗恋桃花源》堪称话剧中的经典之作。

本文简要介绍话剧的相关知识并根据话剧文体的艺术规定,从内容和结构两个层面来对《暗恋桃花源》进行欣赏。

关键词:话剧,暗恋桃花源,艺术性,内容,结构一、引言这是我在大学里面唯一接触戏剧的课程,通过学习让我对话剧产生了比较浓厚的兴趣。

通过查找资料我了解到任何一门艺术都由内容和形式两个层面组成。

话剧作品同样如此,因此,我想从内容和形式两个方面对经典话剧《暗恋桃花源》进行欣赏。

二、话剧艺术简介话剧指以对话为主的戏剧形式。

话剧不可缺少的是接受这门艺术的对象——观众。

话剧最通俗的定义:话剧是由演员扮演人物,当众表演故事的艺术。

我们所谓戏剧故事,故事本身不是叙述的,而是由演员直接把事情呈现出来,所以受到种种限制:时间的限制;空间的限制;表现媒介的限制;情绪效果的限制。

话剧艺术的基本特点包括:第一,舞台性。

古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的,舞台有各种样式,目的有二:一利演员表演剧情,一利观众从各个角度欣赏;第二,直观性。

话剧首先是以演员的姿态、动作、对话、独白等表演,直接作用于观众的视觉和听觉;并用化妆、服饰等手段进行人物造型,使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征;第三,综合性。

话剧是一种综合性的艺术,其特点是与在舞台塑造具体艺术形象、向观众直接展现社会生活情景的需要和适应的;第四,对话性。

话剧区别于其他剧种的特点是通过大量的舞台对话展现剧情、塑造人物和表达主题的。

话剧《暗恋桃花源》话剧《暗恋桃花源》的创作背景《暗恋桃花源》(1986年)的灵感,来自赖声川有一次在台湾艺术馆看伴侣排戏。

下午彩排,晚上首演,可就在中间,还有两个小时要给稚嫩园开毕业典礼。

舞台上的彩排还没有完毕,小伴侣们都来了,钢琴啊,讲桌啊,都急着要往舞台上搬。

原来,赖声川始终就在琢磨怎样在舞台上表达悲与喜乃是“一体之两面”;整个大环境的混乱无序,正好给他供给了描述的对象。

于是,各自并不完好的悲剧“暗恋”与喜剧“桃花源”就这样消失在一个舞台上了。

没有在现实生活中受到干扰的刺激,《暗恋桃花源》这部戏不大可能在那个时候消失;舞台上没有干扰,这出戏就不行能有表演的张力与动力,戏剧根本无法往前走。

这里的干扰,各种各样,有悲剧与喜剧的干扰,有演员和演员的干扰,还有导演和演员的干扰、旁观者与演员的干扰,等等;可就是这么多种干扰,这么乱,竟然从这中间又钻出个秩序来。

“暗恋”与“ 桃花源”两出戏同台演出之时,算得上是那个时代的一个经典时刻:剧场前台的效劳人员,算准了时间,一而再,再而三地在这一时刻回到剧场;演员李立群与顾宝明都亲眼见到过坐在第一排的观众,有人当场笑得从椅子上翻了下去。

对于《暗恋桃花源》的演出在当时造成的“盛况”,赖声川觉得并不惊奇:这是与台湾人潜意识中的愿望是符合的。

台湾的生活实在太乱了,这是台湾人共同的经受;然而身在其中,人们也能保持着一种乱中的秩序。

这种乱,转变成剧场中的错误,就是把完全不搭调的东西放到一起; 这些完全不搭调的东西,放到一起后,竟然也生长出了它的秩序来。

这出戏,统合了台湾观众生活中的很多乱象;它开掘的社会潜意识,综合了台湾的政治、社会与文化生态,甚至也反映了台北都市的百相。

这种对社会潜意识的挖掘,再往深一步,表达在戏剧艺术中,是有意识地提炼一种美学上的追求。

话剧《暗恋桃花源》的创作灵感暗恋桃花源在我一生中,有相当的意义。

她是我在台湾如今这一个混乱的局面之中,找到的一个平衡、一个人们渴望的秩序。

话剧之鉴赏《暗恋桃花源》还记得话剧的刚开始江滨柳和云之凡的对话让我去肯定自己的猜测,理所当然的去想象后面的情节,而出人意料的是上来几个人其中一个说:“不是这种感觉。

(对两人说戏)我记得当时呀,不是这个样子。

”有一点点的乱了好奇心也被带起随后才明白这是一个剧组在排话剧,而说话的人是剧组的导演也是故事的经历者。

而接下来的发展再次出乎我的意料,它总是让你在以为懂了时而再为你造就新的疑惑。

如之后的另一个剧组的出现,穿白衣服的疯女人的出现。

一个个的不按常理的逻辑不断的吸引我的眼球,不自觉的被它偷取心神,情绪随着它而变幻时悲时喜。

每次想要掉眼泪时它的下一个镜头却让你在一瞬间捧腹大笑,同样笑过之后的下一个镜头又是悲伤周而复始直到话剧的结束!一部话剧的结束感觉前所未有的从身到心的疲惫。

也是在观看的结束才真正的明白《暗恋桃花源》所讲述的是一个怎样奇特的故事:简而言之就是“暗恋”和“桃花源”是两个不相干的剧组,他们都与剧场签定了当晚彩排的和约,双方争执不下,谁也不肯相让。

由于演出在即,他们不得不同时在剧场中彩排,遂成就了一出古今悲喜交错的舞台奇观。

很多人都说“暗恋”是一出现代悲剧,“桃花源”是一出古装喜剧。

或许依据某些特定的界限可以这样说,但在我看来某种程度来说“暗恋”是一出喜剧而“桃花源”是一出古装的悲剧。

“暗恋”主要在讲述青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇,也因战乱离散;其后两人不约而同逃到台湾,却彼此不知情,苦等多年未果,在最后江滨柳病危时才知道云之凡在台湾于是登出了一个寻人启事,希望在临终前能见她一面,两人相见了,但是为时已晚四十年的时光横隔在他们之间,就像他们之间的对话,江滨柳:我还记得…你留那两条长辫子。

云之凡:结婚第二年就剪了。

好久了。

江滨柳:想不到,想不到啊!好大的上海,我们可以在一起。

这小小的台北……云之凡:我该回去了。

儿子还在外面等我。

江滨柳:之凡……这些年,你有没有想过我?云之凡:我……我写了很多信到上海。

赏《暗恋桃花源》《暗恋桃花源》起初,刚听到这个名字的时候感觉很唯美,就对这部话剧饶有兴趣。

没看前,光听名字以为是“暗恋桃花园”讲述的是一部发生在现代的暗恋故事,但看完以后才果,原来是一部由两部话剧相结合演出的精彩话剧。

《暗恋》一剧以战乱年代为发生背景,讲述了江滨柳与云之凡两人间的故事。

《桃花源》是根据陶渊明的桃花源记改编而成。

当暗恋与桃花源两部迥然不同风格的舞台剧被搬到同一舞台上,不知是刻意安排还是偶然的巧合。

《暗恋》讲述青年江滨柳与云之凡在上海相识相恋,而老后却又成为不是最后能走到一起的人,这是一场悲剧,更像是在反映着现代多数人的遭遇,他们因战乱而分离,现实中的人因身份地位,经济能力或是家庭反对而不得不分开。

《桃花源》是一出穿插其中的喜剧,与《暗恋》的风格恰好相反。

老陶因妻子与袁老板私通迫于离家却又巧遇桃花源,在桃花源里老陶转变性情,发现这样一个世外桃源,也想将袁老板与妻子带来,但回到武陵看到袁老板与妻子剩下了小孩而崩溃故愤然离去。

这部剧虽然是喜剧,但结局是可悲的。

《暗恋》里,第一场江滨柳的一句“有些事不是相忘就能忘记的”反映了江滨柳的人物性格,念旧、情感丰富,是个感性的人。

“回家真好”,江滨柳在云之凡提到家人之时,便泛起对东北老家的思念,而云之凡之后安慰江滨柳“总有一天你能回东北过年的嘛”此时我在想,这是不是也映射了台湾的同胞们的思乡之情,也希望祖国统一的呢?台湾的同伴们也希望能够早归故里与亲人相聚吧。

后来云之凡引述了一段他们抗战是到了一个世外桃源去避难,实质是对他与江滨柳的未来寄予希望,希望战后他们二人也能到世外桃源去过上那种美好的生活吧。

年轻的江滨柳与云之凡即将分离了。

《桃花源》剧组来到了,老陶早已知道袁老板与春花有私情,但由于自己性功能有障碍却又不能明说,只好看春花与袁老板眉来眼去,一唱一和,暴露了武陵人人性的鄙劣。

后因老陶自己的无能迫于到急流中捕鱼,阴差阳错的老陶误打误撞进了桃花源。

暗恋桃花源摘要:《暗恋桃花源》讲述了一个乌龙而又蕴含深意的故事:“暗恋"和“桃花源"本是两个不相干的剧组.悲剧《暗恋》讲述了痴情男女,倾城之恋,上海作别,命运捉弄,台北重逢,咫尺天涯,时隔40春;喜剧《桃花源》则讲述了饮食男女,俗世翻腾,误入桃源,前情难忘,故地拾旧,情何以堪,终不得解。

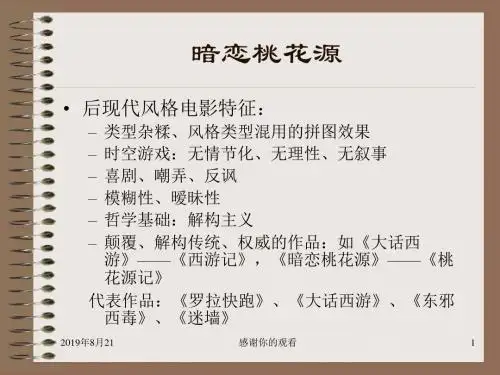

由于两个剧组与剧场同时签订了场地使用合同,双方互不相让,由于演出在即,他们不得不同时在剧场中彩排,遂成就了一出古今悲喜交错的舞台奇观电影《暗恋桃花源》——一个舞台,两出戏剧,喜剧不喜,悲剧不悲!看似混乱却又乱中有序,导演从生活获取灵感,将社会当时时局浓缩于舞台之上,充分利用自己的特长。

电影通过运用大量的蒙太奇手法及电影语言特色,展现了一个古今交错,中西融合,悲喜交加,乱中有序,由浅入深的戏中戏。

《暗恋桃花源》及问世以来,饱受好评,获得了很多国际荣誉,可谓是众多电影中一朵绽放绚烂的奇葩。

关键词:视角独特,政治敏感度,蒙太奇、电影语言、古今中西融合之美标题一:《暗恋桃花源》一部神奇的戏中戏暗恋桃花源问世以来好评如潮,引起来一时轰动,荣获各种殊荣,还被翻拍出各种版本。

这样一部前无古人后无来者的经典之作,又有几个人真正领悟了其中的深意?嘈杂混乱的背后,又有几人真正看透导演的良苦用心。

如今的电影界充斥着各种各样特技炫酷的商业大片,为了迎合观众的审美,很多导演放弃本心,一味去追求经济效益,走心的良心之作可谓是凤毛麟角.回头再看1992年由赖声川编导的舞台剧而改编的电影《暗恋桃花源》,可谓是一次心灵的震撼。

虽然没有大手笔的资金投入,也没有恢弘气派的大场面,仅仅是小小的舞台,有限的演员,局限的空间,但是导演的用心却是处处可见。

细节的处理,台词的安排,剧情的衔接可谓是出神入化。

初次观看《暗恋桃花源》,只是对这部电影剧情的巧妙安排而打动,一悲一喜,一古一今,看似风马牛不相及的两个影片,导演竟可以找到其中的切合点,完美的将两者融合在一起,让观众自然而然的接受了这种大胆的安排,没有丝毫的抵触.但是,每多看一次,便让我对这部影片有了一些更深入的认识和了解.它是一部具有魔性的神奇的电影,经典之所以称之为经典,因为它能经受住时间的考验,不会被时间的浪潮淹没,即使在日新月异的现代影坛,经典的电影还是会像一颗永不黯淡的星星,即使你不去理睬,也丝毫不妨碍它散发着熠熠光辉。