中国民生百年变迁

- 格式:docx

- 大小:13.26 KB

- 文档页数:2

《中国民生百年变迁——历史展览》导学案一、学习目标1、了解中国百年来民生领域的重大变革和发展历程。

2、分析民生变迁背后的原因和影响。

3、培养对历史的综合分析能力和对社会发展的关注。

二、学习重难点1、重点(1)掌握中国民生百年变迁的关键阶段和重要事件。

(2)理解民生变迁与社会、经济、政治等因素的相互关系。

2、难点(1)深入剖析民生变迁的深层原因和历史意义。

(2)从历史经验中汲取对当代社会发展的启示。

三、学习方法1、文献查阅法:通过查阅相关的历史书籍、资料,了解民生变迁的背景和细节。

2、比较分析法:对比不同时期的民生状况,找出变化和发展的趋势。

3、小组讨论法:组织小组讨论,交流各自的观点和想法,拓展思维。

四、知识链接1、中国近现代史的重要阶段和事件,如辛亥革命、五四运动、抗日战争、新中国成立等。

2、社会经济发展的相关理论,如工业化、城市化、市场经济等。

五、学习过程(一)导入民生问题一直是国家和社会发展的核心关注点。

从百年前的积贫积弱到如今的全面小康,中国的民生状况发生了翻天覆地的变化。

让我们一起走进这个历史展览,探寻其中的奥秘。

(二)百年民生变迁的阶段划分1、清末民初(1900 1919 年)这一时期,中国社会处于动荡不安的状态。

封建统治的腐朽、列强的侵略,使得百姓生活困苦。

大多数人处于贫困、饥饿的边缘,教育机会稀缺,医疗条件极差。

2、民国时期(1919 1949 年)在这期间,国家经历了长期的战乱,民生状况进一步恶化。

军阀混战、抗日战争等给人民带来了巨大的灾难。

但同时,也有一些新的思潮和社会运动兴起,如五四运动,为后来的社会变革奠定了思想基础。

3、新中国成立初期(1949 1978 年)新中国成立后,人民当家作主。

国家开始大力发展工业,进行土地改革,解决了农民的土地问题。

但由于经济基础薄弱,物资匮乏,人民的生活水平仍然较低。

4、改革开放时期(1978 2012 年)改革开放政策的实施,为中国经济带来了巨大的活力。

《中国民生百年变迁——历史展览》学历案一、学习主题中国民生百年变迁二、学习目标1、了解中国民生在过去百年间的重大变化和发展历程。

2、分析不同历史时期民生状况的特点和影响因素。

3、培养对历史的综合分析能力和对社会发展的深刻认识。

三、学习资源1、历史文献、书籍:《中国近现代史纲要》、《中国民生发展报告》等。

2、影像资料:纪录片《百年民生》、相关历史影片等。

3、网络资源:中国历史研究网站、博物馆线上展览等。

四、学习过程(一)课前准备1、学生自主查阅相关资料,初步了解中国民生百年变迁的大致情况。

2、思考自己身边民生的变化,并记录下来。

(二)课堂导入展示一组反映不同历史时期民生状况的图片,如清末百姓的生活场景、民国时期的街头景象、新中国成立后的劳动画面等,引导学生观察并思考这些图片所反映的民生差异。

(三)知识讲解1、清末民初的民生状况介绍当时的社会背景,如政治动荡、经济落后、外强入侵等。

分析百姓在衣食住行、教育、医疗等方面的艰难处境。

举例说明一些典型的社会问题,如贫困、饥荒、疾病肆虐等。

2、民国时期的民生挑战讲述民国时期的政治混乱和军阀割据对民生的影响。

探讨城市化进程中出现的新问题,如工人的劳动条件恶劣、城市贫民的生活困境等。

介绍一些知识分子和社会改革家为改善民生所做出的努力。

3、新中国成立后的民生改善强调新中国成立的历史意义和对民生的积极影响。

讲述土地改革、农业合作化等政策如何提高农民的生活水平。

分析在工业建设过程中,工人阶级的生活和工作条件的逐步改善。

4、改革开放以来的民生飞跃阐述改革开放的政策背景和重要举措。

展示在经济快速发展的同时,人民在衣食住行、教育、医疗、就业等方面发生的巨大变化。

举例说明科技创新对民生的改善,如互联网的普及、电子商务的发展等。

(四)小组讨论1、分组讨论不同历史时期民生变化的主要原因和推动力量。

2、探讨民生发展与国家政策、经济发展、社会稳定之间的关系。

(五)总结归纳1、教师对学生的讨论结果进行总结和点评。

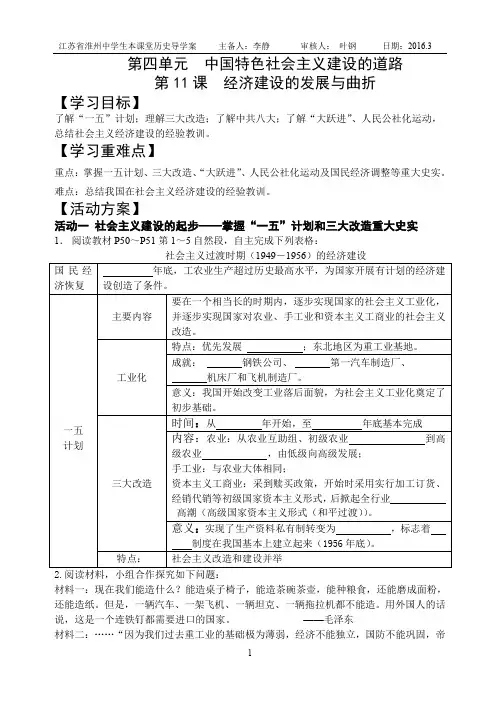

第四单元中国特色社会主义建设的道路第11课经济建设的发展与曲折【学习目标】了解“一五”计划;理解三大改造;了解中共八大;了解“大跃进”、人民公社化运动,总结社会主义经济建设的经验教训。

【学习重难点】重点:掌握一五计划、三大改造、“大跃进”、人民公社化运动及国民经济调整等重大史实。

难点:总结我国在社会主义经济建设的经验教训。

【活动方案】活动一社会主义建设的起步——掌握“一五”计划和三大改造重大史实1.阅读教材P50~P51第1~5自然段,自主完成下列表格:材料一:现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。

但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。

——毛泽东材料二:……“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。

——《建国以来重要文献选编》据材料,结合所学知识分析建国初期优先发展重工业的原因。

活动二探索与失误——掌握“大跃进”和人民公社化运动重大史实1.阅读教材P51~P52第二目内容及下列材料,完成表格;材料一:1958年10月1日《天津日报》报道,天津市的东郊区新立村水稻试验田,亩产12万斤,并称在田间的稻谷上可以坐人,让群众参观。

材料二:中共中央政治局北戴河会议上,确定要把钢铁作为全党的第一位大事来抓,年计划要完成1070万吨,实现翻一番。

时间已经过去了四分之三,还有一个季度要完成这个目标,可以说是根本办不到的。

既然中央已经决定,只能完成任务,于是便号召全民大炼钢铁,大搞群众运动。

到1958年底,中共中央发表公报,宣布粮食、钢铁的产量都翻了一番,实现了特大的跃进。

从此,“大跃进”、“总路线”和“人民公社”,并称为三面红旗。

第14课中国民生百年变迁——服饰教学目标【知识与能力】1、指导学生通过阅读课文和独立思考,掌握每个历史时期出现的服装款式。

2、通过归纳、比较服饰变迁情况,培养归纳发展特征的能力。

通过思考“为什么近现代中国服饰会有如此大的变化”等问题,培养站在历史发展的角度思考问题的能力。

【过程与方法】课堂上通过材料学习法和观察学习法了解近代以来人们服饰变化。

再通过思辨学习法分析中国人民服饰的原因。

最终建构知识体系,学会学习。

【重点】:了解中国近代以来人们服饰发生变化的基本史实。

【难点】:结合上学期学过的《历史》必修1的内容,认识影响中国近代服饰变化的因素。

教学方法1、用大量生动直观的图片资料、文字资料开展多媒体教学。

2、自主学习与合作学习相结合、教师引导与学生探究相结合。

教学过程导入新课:图片美不美?服装美不美?【展示图片】旗袍装、五四学生装【师】请大家欣赏这张照片,说出照片里出现了什么款式的服饰?什么时候出现?一百多年的时间中国不管是文化也好社会也好,都发生了翻天覆地的变化,为什么现在还穿一百年前的旗袍款式呢?【生(齐声)】。

【师】大家归纳的非常好,由此可知服饰不仅仅御寒保暖的工具,更是一个民族传统文化的传承载体。

【板书】14课物质生活与习俗的变迁课标了解近代以来人们服饰的史实,探讨影响其变化的因素【师】根据课表我们把本节课分为三个阶段。

第一阶段(鸦片战争-新中国成立)第二阶段(新中国-改革开放之前)第三阶段(改革开放至今)【师】首先老师会带大家穿越回民国,欣赏一下我们先人的穿着打扮。

请大家根据PPT上的情景剧背景,以同桌、前后桌为单位,回答问题:当时吴老太爷为什么会“全身发抖”“昏死过去”?(从婚礼场景及来宾着装方面分析)【展示情景剧】1928年9月,吴老太爷从乡下来到上海,参加孙子吴文杰的婚礼,南京路上到处是光怪陆离的灯光和高耸的摩天大厦,街上少女少妇们的打扮、举止,让吴老太爷全身发抖。

到了酒店,看到眼前的一切,吴老太爷不禁大叫一声,昏死过去。

中国民生百年变迁论文引言中国是一个拥有悠久历史和深厚文化的大国,其民生水平在过去百年间经历了巨大的变迁。

本论文将探讨中国民生在不同时期的变迁情况,并分析背后的原因与影响因素。

第一部分:19世纪末至20世纪初的民生状况19世纪末至20世纪初,中国正处于封建社会向现代社会的过渡期。

在这一时期,大多数中国人民生活水平极度贫困。

农村地区的农民生活在严重剥削和缺乏土地的困境下,生活质量极低;城市居民受到列强侵略的影响,经济危机和社会动荡导致了更加恶劣的生存条件。

第二部分:20世纪中叶至改革开放的民生变迁20世纪中叶至改革开放的时期,中国经历了政治、经济和社会上的重大变革。

在这个阶段,中国民生条件逐渐改善。

通过农田改革和重工业发展,农村地区的农民获得了更多的土地和生产资料,生活水平有所提升。

城市经济的增长和计划经济政策的实施,改善了城市居民的生活条件。

然而,尽管在整体上有所提高,但城乡之间的差距始终存在。

第三部分:改革开放以来的民生改善改革开放以来,中国实施了一系列政策和措施,旨在改善人民的生活条件并缩小城乡差距。

随着市场经济的发展和经济改革的推进,中国的民生水平显著提高。

农村地区实施了新一轮农田改革,农民享受到了更多的土地权益和收入。

城市化进程加速,城市居民的收入水平大幅提高。

此外,社会保障体系的建立和完善,也为人民提供了更好的健康、教育和就业保障。

中国民生发展取得了巨大的成就。

结论中国民生在过去百年间经历了从极度贫困到相对富裕的巨大变迁。

从19世纪末至20世纪初的困境到改革开放以来的显著改善,中国政府在不同阶段采取了针对性的政策和措施,推动民生发展。

然而,仍然存在一些问题,如城乡差距和收入分配不均等。

未来,中国应进一步深化改革,加强社会保障体系建设,促进经济可持续发展,以实现全面的民生改善。

参考文献•张立华. (2015). 中国民生与财富公正度分析[J]. 经济问题探索, (3), 79-85.•许爱民. (2019). 中国民生水平及其提高的问题研究[J]. 经济发展研究, (1), 109-116.•王春阳, & 宋宝琛. (2018). 人口老龄化背景下人口年龄与中国民生[J]. 中国人口科学, (1), 70-81.。

《中国民生百年变迁——历史展览》学历案一、展览主题本次历史展览以“中国民生百年变迁”为主题,通过丰富的展品和详实的资料,展现了从 20 世纪初至今中国人民生活的巨大变化,反映了在中国共产党的领导下,国家在经济、社会、文化等方面取得的辉煌成就。

二、展览目的1、让观众深入了解中国民生百年变迁的历程,感受国家的发展与进步。

2、激发观众的爱国热情和民族自豪感。

3、促进观众对当前幸福生活的珍惜,增强对未来发展的信心。

三、展览内容(一)20 世纪初的民生状况在 20 世纪初,中国处于半殖民地半封建社会,人民生活在水深火热之中。

1、农业生产方式落后,农民大多依靠简单的工具和传统的方法耕种土地,产量低下,时常面临饥荒的威胁。

2、工业基础极为薄弱,只有少数的工厂和手工业作坊,工人劳动条件恶劣,工资微薄。

3、教育资源稀缺,只有少数富家子弟能够接受教育,广大民众处于文盲状态。

4、医疗卫生条件差,疾病肆虐,人们的健康得不到保障。

(二)新民主主义革命时期(1919 1949 年)1、土地革命中国共产党领导的土地革命,使广大农民获得了土地,提高了农民的生产积极性和生活水平。

2、抗日战争时期的民生保障在抗日战争时期,中国共产党在根据地实行减租减息、发展生产等政策,保障了人民的基本生活。

3、解放战争时期的土地改革解放战争时期,大规模的土地改革运动使更多农民拥有了自己的土地,为新中国的建立奠定了基础。

(三)社会主义革命和建设时期(1949 1978 年)1、土地改革的完成彻底废除了封建剥削的土地制度,农民真正成为土地的主人。

2、工业体系的初步建立通过“一五”计划等一系列举措,建立了一批重要的工业项目,为国家的工业化奠定了基础。

3、教育事业的发展大力普及基础教育,开展扫盲运动,提高了国民的文化素质。

4、医疗卫生体系的建设建立了基层医疗卫生机构,推广爱国卫生运动,改善了人民的健康状况。

(四)改革开放时期(1978 2012 年)1、农村改革实行家庭联产承包责任制,激发了农民的生产积极性,农村经济迅速发展。

《中国民生百年变迁——历史展览》学历案一、展览背景中国,一个拥有着悠久历史和灿烂文化的伟大国家,在过去的百年间经历了翻天覆地的变化。

从积贫积弱到繁荣昌盛,从温饱不足到全面小康,中国人民的生活发生了前所未有的巨变。

本次展览旨在通过丰富的历史资料和生动的展示,展现中国民生百年变迁的历程,让人们深刻感受时代的进步和国家的发展。

二、展览目的1、呈现中国民生在过去百年间的演变,使观众了解历史发展的脉络和人民生活的改善。

2、激发观众的爱国情怀和民族自豪感,增强对国家未来发展的信心。

3、促进人们对当下生活的珍惜,激励为更美好的未来而努力奋斗。

三、展览内容(一)衣百年前,中国人民的衣着款式单一、色彩单调,多以粗布麻衣为主。

随着时代的发展,服装的材质、款式和颜色逐渐丰富多样。

从传统的中式服装到西式服装的流行,再到如今各种时尚潮流的涌现,人们的穿着越来越个性化、多元化。

过去,粮食短缺,人们常常为温饱问题发愁。

饮食结构简单,以粗粮为主。

如今,不仅粮食产量大幅提高,各种丰富的食材应有尽有,饮食文化也日益丰富。

从传统的家常菜到世界各地的美食,人们在舌尖上享受着更多的美味。

(三)住百年前,大多数人居住在简陋的茅草屋或土坯房里。

如今,高楼大厦拔地而起,住宅小区环境优美,住房条件得到了极大的改善。

同时,家居装修和设施也越来越现代化、智能化。

(四)行曾经,出行主要依靠步行、马车等传统方式,交通极为不便。

随着铁路、公路、航空等交通网络的不断完善,高铁、飞机成为人们出行的常见选择,大大缩短了时空距离。

(五)教育在过去,受教育是少数人的特权,文盲率较高。

而现在,九年义务教育普及,高等教育蓬勃发展,越来越多的人有机会接受良好的教育,提升自身素质。

(六)医疗过去,医疗条件简陋,许多疾病无法得到有效治疗。

如今,医疗技术不断进步,医疗保障体系逐步完善,人们的健康得到了更好的保障。

从传统的农业为主到工业、服务业的快速发展,就业机会不断增加,职业类型日益丰富,人们能够根据自己的兴趣和能力选择适合的工作。

中国民生百年变迁——娱乐篇1919-1949新民主主义革命时期(社会背景)发生于1919年的五四运动被认为是中国现代历史上许多重大事件的思想源头。

它的直接起因是第一次世界大战后强加给中国的不平等条款。

强烈的爱国主义导致了这场由学生发起进而发展到全国各阶层的抗议运动。

它同时引发了各种新思潮进入中国,其中最为引人注目的是马列主义在中国的传播。

1921年,毛泽东等12 人代表各地的共产主义小组在上海举行第一次全国代表大会,中国共产党诞生。

中国共产党在领导中国人民进行新民主主义革命过程中,经历了北伐战争(1924-1927年)、土地革命战争(1927-1937年)、抗日战争(1937-1945年)和全国解放战争(1945-1949年)四个历史阶段。

抗日战争时期,中国共产党与国民党合作共同抗击侵略者,赢得了抗战胜利。

但1945年,国民党发动内战,中国共产党经过三年解放战争,最终于1949年推翻了国民党政府。

(社会娱乐变迁)在新民主主义革命时期,社会生产力十分低下,人们的娱乐方式也极为有限。

20世纪30年代流行的娱乐项目——陀螺也作陀罗,闽南语称作“干乐”,北方叫做“冰尜”或“打老牛”英文称之为“spinning top”,日本语中以“独乐”表示,称为“KOMA”。

儿童玩具,形状略像海螺,多用于木头制成,下面有铁尖,玩时用绳子缠绕,用力抽绳,使直立旋转。

有的用铁皮制成,利用发条的弹力旋转。

传统古陀螺大致是木或铁制的倒圆锥形,现代已有各式各样的材质与形状出现。

陀螺,是青少年们十分熟悉的玩具。

现在,这种玩具风靡全世界。

中国是陀螺的老家。

从我国山西夏县新石器时代的遗址中,就发掘了石制的陀螺。

可见,陀螺在我国最少有四、五千年的历史。

-打弹珠弹珠(或弹球,弹蛋儿),玩具的一种,日语称波子,在一些北方地区称流流儿。

古时,弹珠由玛瑙或石头所造,现代则用玻璃制成的小球作玩耍使用或欣赏,通常尺寸是1.5毫米至5cm毫米左右。

《中国民生百年变迁——历史展览》导学案一、学习目标1、了解中国近百年来在民生领域的重大变革和发展。

2、分析不同时期民生变化的原因和影响。

3、培养观察、分析和综合归纳的能力,增强对国家发展的认同感和责任感。

二、学习重难点1、重点(1)掌握中国民生百年变迁的重要阶段和主要表现。

(2)理解民生变迁与社会经济、政治发展的关系。

2、难点(1)深入分析民生变迁背后的深层次原因和影响。

(2)如何从历史中汲取经验,为当前和未来的民生发展提供启示。

三、学习方法1、资料查阅法:通过查阅相关的历史书籍、文献、图片等资料,了解中国民生百年变迁的具体内容。

2、小组讨论法:组织小组讨论,交流各自的观点和看法,共同探讨民生变迁的原因和影响。

3、分析归纳法:对收集到的资料和讨论的结果进行分析归纳,总结出民生变迁的规律和特点。

四、学习过程(一)导入民生问题一直是国家发展的核心关注点,也是人民生活幸福的关键所在。

近百年来,中国经历了翻天覆地的变化,民生领域也取得了巨大的成就。

本次历史展览将带我们回顾中国民生的百年变迁,感受时代的发展和进步。

(二)知识梳理1、清末民初时期(1)社会背景清朝末年,政治腐败,经济落后,民生凋敝。

列强的侵略和不平等条约的签订,使得中国社会陷入了深深的危机之中。

(2)民生状况广大农民生活困苦,土地兼并严重,赋税沉重。

城市工人工作环境恶劣,工资微薄,时常面临失业的威胁。

教育资源匮乏,只有少数人能够接受教育。

医疗条件简陋,疫病横行,人民的健康得不到保障。

2、民国时期(1)社会背景民国时期,政局动荡,军阀混战,社会秩序混乱。

(2)民生状况农村经济进一步衰败,农民流离失所。

城市工业发展缓慢,工人生活依旧艰难。

教育有所发展,但仍存在着地区差异和贫富差距。

医疗卫生事业虽有一定进步,但仍无法满足人民的需求。

3、新中国成立初期(1)社会背景新中国成立后,百废待兴,面临着恢复经济和改善民生的艰巨任务。

(2)民生状况进行了土地改革,农民分到了土地,极大地提高了生产积极性。

中国民生百年变迁教学设计中国民生百年变迁教学设计作为一名老师,总不可避免地需要编写教学设计,借助教学设计可以提高教学质量,收到预期的教学效果。

我们应该怎么写教学设计呢?以下是店铺为大家整理的中国民生百年变迁教学设计,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

一、教材分析:1、本课在本书中的地位:本课是历史必修二中唯一的一节探究活动课,根据新课改的精神,搞学生的探究活动是很有必要的。

这节课放在第五单元的后边也很好,学生对这些内容很有兴趣,也有其可行性。

2、本课在本单元中的地位:本课是第五单元《中国近现代社会生活的变迁》中的一个探究活动课。

本单元先后介绍了《物质生活和习俗的变迁》、《交通工具和通讯工具的进步》以及《大众传媒的变迁》,同学们通过这三课的学习可以对中国近现代的民生变化有一个总体的认识。

在本单元知识的学习之后,安排一个探究活动课,使学生参与其中,让学生对这些知识有一个全面的,直观的认识,有利于进一步巩固以上三节课学习的知识。

3、本课教材内容分析:教材开始指出,“一个世纪以来(20世纪初—21世纪初),中国走过了100多年不平凡的历程,人们的社会生活发生了极大的变化。

这些变化就在我们身边,并不断被我们的祖辈、父辈和我们感受着”。

很明确指出了我们这节课要探究的问题,即我们社会生活的变化。

教材还很明确的指出了我们可以研究的领域:器物、习俗、服饰、娱乐等等。

本课还通过“活动任务”一目,布置了探究活动的具体任务。

“活动成果”一目还告诉我们通过一个展示会来展示学生探究活动的成果,“活动过程”一目指导我们怎么去进行活动。

最后教材还给了我们很多史学指导,便于我们对研究的《社会生活百年变迁》的背景进行探究,对社会生活的变迁的原因进行了解。

使学生知其然,也知其所以然。

使学生们知道,任何历史现象的出现、发展变化,都离不开当时的社会环境;以及政治、经济、文化三者之间的辩证关系。

最终达到我们这节课的教学目的。

二、学情分析:针对这种自主探究的课,学生是比较感兴趣的,积极性是比较高的。

《中国民生百年变迁——历史展览》导学案一、学习目标1、了解中国近百年来民生领域的重大变革和发展历程。

2、分析民生变迁背后的原因和影响。

3、培养观察、分析和总结历史现象的能力。

二、学习重难点1、重点(1)掌握中国近百年在教育、医疗、就业、住房等方面的重要变化。

(2)理解民生变迁与社会发展、政策制定之间的关系。

2、难点(1)分析不同历史时期民生政策的特点和影响。

(2)探讨未来民生发展的趋势和挑战。

三、学习方法1、文献查阅法:通过查阅相关的历史资料、书籍、期刊等,了解中国民生百年变迁的具体情况。

2、案例分析法:选取典型的民生案例进行深入分析,以小见大,理解民生变迁的深层次原因和影响。

3、小组讨论法:组织小组讨论,交流各自的观点和看法,拓宽思维,加深对知识的理解。

四、学习过程(一)导入民生问题一直是关系到国家发展和人民幸福的重要课题。

近百年来,中国经历了巨大的社会变革,民生状况也发生了翻天覆地的变化。

本次历史展览将带我们回顾中国民生百年的沧桑巨变,探寻其中的发展脉络和规律。

(二)教育领域的变迁1、清末民初在清末民初时期,教育仍以传统的私塾和书院为主,但随着西方思想的传入和社会变革的需要,新式学堂开始逐渐兴起。

这些新式学堂引进了西方的教育理念和课程体系,注重培养学生的实用技能和科学知识。

2、民国时期民国时期,教育改革不断推进。

政府颁布了一系列教育法令,推行义务教育,扩大教育普及范围。

同时,高等教育也得到了一定的发展,出现了一批知名的大学和学术流派。

3、新中国成立后新中国成立后,教育事业得到了党和国家的高度重视。

国家大力普及义务教育,扫除文盲,提高国民素质。

教育资源不断向农村和贫困地区倾斜,努力实现教育公平。

同时,高等教育也迅速发展,培养了大量的专业人才,为国家的建设和发展做出了重要贡献。

4、改革开放以来改革开放以来,中国的教育事业进入了快速发展的新阶段。

教育体制改革不断深化,素质教育得到大力推行,教育质量不断提高。

中国民生百年变迁

——马桶

人有三急,而我们总是去避讳人类最伟大的发明之一,马桶。

我们一直因为它的用途,而总把它抛之脑后。

我们应该去了解些,尽管它的确说不出口,但它也的确为我们的生活带来了巨大的便利。

马桶正式名称为坐便器,古代原名虎子又叫子孙桶;至唐代,由于要

避李世民祖父,李虎的讳,故改名为马子,至现代后,才改称马桶。

马桶的发明被称为一项伟大的发明,它解决了人自身吃喝拉撒的进出问题。

后来又演变为利用虹吸、螺旋虹吸,现在最新的喷射虹吸式和超旋虹吸式等原理的抽水马桶。

也有人认为抽水马桶是万恶之源,因为它消耗了大量的生活用水。

《西京杂记》上说,汉朝宫廷用玉制成“虎子”,由皇帝的侍从人员拿着,以备皇上随时方便。

这种“虎子”,就是后人称作便器、便壶的专门用具,也是马桶的前身。

据说这种“虎子”也是受高祖刘邦以儒生之冠当溺器而受到启发才发明出来的。

关于“虎子”的发明还有另外一种说法,也与皇帝有关。

相传西汉时“飞将军”李广射死卧虎,让人铸成虎形的铜质溺具,把小便解在里面,表示对猛虎的蔑视,这就是“虎子“得名的由来。

唐朝皇帝因先人中有叫“李虎”的,便将这大不敬的名词改为“兽子”或“马子”,再往后俗称“马桶”和“尿盆”。

对于马桶最先做了详细文字记载的是北宋时期欧阳修的《归田录二》中的“木马子”,《辞源》中对其解释为“木制的马桶”。

中国古代民间使用的马桶是一种带盖的圆形木桶,用桐油或上好的防水朱漆加以涂抹。

1596年,英国贵族约翰?哈灵顿发明了第一个实用的马桶——一个有水箱和冲水阀门的木制座位。

1778年,英国发明家约瑟夫?布拉梅改进了抽水马桶的设计,采用了如控制水箱里水流量的三球阀,以及U形弯管等。

19世纪,英国政府制定法律,规定每幢房屋都必须安装适当的污水处理系统,马桶才开始大幅改善。

1861年,英国一个管道工托马斯?克莱帕发明了一套先进的节水冲洗系统,废物排放才开始进入现代化时期。

1885年,托马斯?土威福在英国取得第一个全陶瓷马桶的专利,其后每年都有数十项改善的专利授出。

1914年由英国人在唐山开的启新陶瓷厂(唐山陶瓷厂的前身)制造出中国第一件陶瓷马桶。

20世纪30年代的上海,晨光初现,许多人就会揉着睡眼,拎着马桶,依次走出家门,然后,就在一个公用的自来水龙头前排起长队。

20世纪六十年代抽水马桶开始在欧美盛行,后来传到日本、韩国等亚洲国家。

80年代初在北京够点档次的宾馆里才见得到,但现在连北京的厕所里都用上了它。