第八章-宏观经济的内外均衡分析

- 格式:ppt

- 大小:502.00 KB

- 文档页数:42

宏观经济政策的均衡性分析宏观经济政策是指政府对整个国民经济进行的调控措施,包括财政政策、货币政策、产业政策等多个方面。

宏观经济政策旨在促进经济的平稳增长、保持物价稳定、促进就业、提高生活水平等。

然而,宏观经济政策的实施需要平衡各方面的利益和考虑各种因素,才能在实现宏观经济目标的同时,维持经济社会的稳定和可持续发展。

一、财政政策均衡性分析财政政策是指通过政府的财政收支调节和公共财政管理来促进经济增长、调整经济结构、调节经济波动等经济政策手段。

财政政策旨在通过调节政府与市场关系,促进经济增长和公共福利的提高。

具体来讲,财政政策应当具备以下均衡性要素:(一)经济增长与财政支出的均衡财政政策应当能够实现经济增长和财政支出的均衡。

财政支出是实现经济增长的重要手段,但过多的财政支出可能会导致财政不平衡,从而对经济稳定和可持续发展造成威胁。

因此,在实施财政政策时,应当适当地控制财政支出,引导财政支出更加聚焦于经济建设和基础设施建设等方面,确保财政支出的效益,实现财政收支的均衡。

(二)税收与公共支出的均衡税收与公共支出是财政政策的中心环节。

税收是国家经济运行的重要支柱,通过实施税收政策可以调节市场的运行,控制市场对资源的分配。

公共支出则是通过国家的公共财政,向社会提供必要的社会保障、基础设施、公共服务等。

财政政策中重要的一个均衡性问题就是税收与公共支出的均衡,在这个问题上,必须充分考虑到社会公平和效率的平衡,通过实施合理的税收和公共支出政策,实现税收与公共支出的均衡。

(三)财政政策与货币政策的均衡财政政策与货币政策紧密关联,这也是财政政策的均衡性问题。

财政政策主要依靠政府通过财政支出、税收和债务管理等实现经济调整,而货币政策则主要通过货币供应量、利率等相关措施对经济进行调控。

实现财政政策与货币政策的均衡需要适当协调,确保两方面政策实现协调、互补,最终形成整体的经济政策体系。

二、货币政策均衡性分析货币政策是国家通过调节货币供应量、利率、汇率等宏观调控手段对经济进行调整。

同等学力经济综合考点精要之—财政学第一章外部效应;公共物品;社会公共需要的特征;公共物品的基本特征;免费搭乘;财政职能;政府失灵的原因;寻租行为第二章财政支出规模与结构财政支出分类;财政支出规模增长趋势;瓦格纳法则;财政支出结构的经济效应;成本-效益分析方法;最低费用选择法;公共定价法;政府采购;政府采购制度第三章财政投资支出和社会保障支出财政投资决策标准;财政投融资方式;建设-经营-转让投资方式;财政投资的重点;财政加大“三农”投入的主要措施;社会保障;养老保险的筹资模式第四章税收原理税收的基本特征;累进税率;价内税与价外税;税收中性;借助图形解释税收的超额负担;税负转嫁的条件;税收负担;用拉弗曲线简要说明税率与税收收入之间的关系;拉弗曲线;最适课税理论第五章税收制度税制类型;单一税制;复合税制;税制结构的决定因素;增值税的概念和类型;所得税的类型第六章国债理论与管理国债的功能;国债的负担与限度;;代际负担;国债限度第七章国家预算与预算管理体制国家预算的概念;国家预算的原则;“收支两条线”管理;预算调整;预算外资金;分级分税预算管理体制的基本内容;划分收支的基本依据第八章财政平衡与财政赤字财政平衡;财政平衡与总量平衡的关系;财政不平衡的原因;预算赤字;赤字依存度和赤字比率同等学力经济综合考点精要之—国际经济学第一章国际经济学的产生与发展国际经济学:以经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动和国际经济关系,是一般经济理论在国际经济活动范围中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。

主要研究对象有国际贸易理论与政策、国际收支理论、汇率理论、要素的国际流动、国际投资理论、开放的宏观经济均衡等。

封闭经济与开放经济第二章国际贸易纯理论绝对利益学论;比较利益学说;贸易条件;两国贸易价格的可能区域;相互需求方程图解;提供曲线;出口的贫困增长第三章国际贸易的现代与当代理论H-O 模型;列昂惕夫反论;国际贸易新要素理论;技术差距论;国际贸易产品生产周期理论;产业内贸易理论;战略政策贸易理论;贸易扭曲理论第四章国际贸易政策分析关税;小国关税局部均衡分析;进口配额;倾销;基于利润最大化的倾销;反倾销税;补贴与反补贴;幼稚产业保护;关税有效保护率计划第五章国际收支分析国际收支;国际收支表的构成;弹性法;吸收法;货币法;外汇管制第六章汇率决定的一般理论外汇;外汇储备;外汇汇率;汇率决定的传统理论;二战后汇率决定的理论;同一价格律;国际菲舍效应;远期汇率公式的推导;第七章要素的国际流动资产国际流动的图形分析;国际生产折中理论;劳动国际流动的图形分析;技术转移的新古典价格模型;技术转移的周期理论;两缺口模型债务指标第八章宏观经济的内外均衡国际经济非均衡传导机制;贸易乘数;边际进口倾向;不可能三角定律第九章经济一体化和国际经济秩序贸易创造、贸易转移;关税同盟的经济分析;最优货币区;国际货币基金组织;世界银行;世界贸易组织;经济全球化同等学力经济综合考点精要之—货币银行学第一章:货币供求理论基础货币:包括流通于银行体系之外的现金 C 和存款准备金 R(包括商业银行等金融机构在中央银行的准备存款和这些机构的库存现金)两个部分,它直接表现为中央银行的负债,并且是由中央银行资产业务创造的,它是信用货币创造的源头。

分析中国经济目前内外均衡的状态开放经济条件下,每一个经济体都面临着内部失衡和外部失衡并存的可能性,货币政策、财政政策和外汇政策对解决内外部失衡至关重要。

当前我国经济内外部失衡的明显特征是流动性过剩、通胀压力趋显和国际收支的持续双顺差,而用于调整内部均衡的货币政策和外汇政策之间则存在严重冲突。

根据斯旺模型,解决我国经济的内外部失衡问题,要求当前应实行紧缩国内支出政策和人民币升值政策的配合。

为解决当前内外失衡,央行采取了紧缩性的货币政策以缩减国内支出、回收流动性,但效应并不显著,而且在调控过程中出现了“米德冲突”(米德,1951):一方面随着国际收支“双顺差”的增加,在汇率稳定政策与人民币强制结售汇制度之下,内部流动性过剩不断加剧;另一方面,为解决流动性过剩采取的紧缩性本币政策,在减少了国内支出的同时也减少了进口,而且增加了人民币升值的预期并带来国际资本的流入,进而加剧了国际收支顺差的程度。

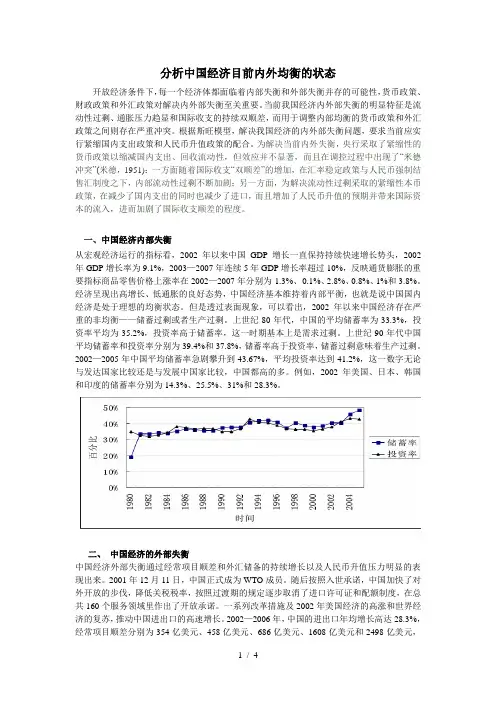

一、中国经济内部失衡从宏观经济运行的指标看,2002年以来中国GDP增长一直保持持续快速增长势头,2002年GDP增长率为9.1%,2003—2007年连续5年GDP增长率超过10%,反映通货膨胀的重要指标商品零售价格上涨率在2002—2007年分别为-1.3%、-0.1%、2.8%、0.8%、1%和3.8%。

经济呈现出高增长、低通胀的良好态势,中国经济基本维持着内部平衡,也就是说中国国内经济是处于理想的均衡状态。

但是透过表面现象,可以看出,2002年以来中国经济存在严重的非均衡——储蓄过剩或者生产过剩。

上世纪80年代,中国的平均储蓄率为33.3%,投资率平均为35.2%,投资率高于储蓄率,这一时期基本上是需求过剩。

上世纪90年代中国平均储蓄率和投资率分别为39.4%和37.8%,储蓄率高于投资率,储蓄过剩意味着生产过剩。

2002—2005年中国平均储蓄率急剧攀升到43.67%,平均投资率达到41.2%,这一数字无论与发达国家比较还是与发展中国家比较,中国都高的多。

目录目录 (1)一、内部均衡与外部均衡的涵义 (2)(一)内部均衡 (2)(二)外部均衡 (3)二、内部均衡与外部均衡的性质 (3)(一)一般均衡 (3)(二)长期均衡 (4)(三)动态均衡 (4)(四)总量均衡 (4)(五)结构均衡 (4)(六)优化均衡 (4)(七)刃锋均衡 (5)三、内部均衡与外部均衡的关系 (5)(一)假设经济体系的初始运行状态:供求平衡 (5)(二)假定经济体系的初始运行状态:存在供给约束 (6)(三)假定经济体系的初始运行状态:存在需求约束 (7)开放经济条件下的内外部均衡及相互关系20世纪90年代以来,我国经济的市场化和国际化趋势在不断加快,内部经济和外部经济之间的互动性也在逐渐增强,在这种背景下,我国开始出现了明显的内外均衡矛盾。

就内部经济失衡而言,一方面生产能力过剩、内需不足,另一方面存在结构性的局部过热;就外部经济失衡而言,主要表现为持续扩大的“双顺差”。

应该说,在经济全球化日益发展的今天,回归均衡发展乃是当今中国经济非均衡环境下的最佳选择。

为此,有必要正确认识并深入理解开放经济下宏观经济内外部均衡的含义及相互关系的一般规律,这对于进一步探讨我国内外部均衡状况之间的相关性以及寻找协调内外失衡的方法和途径具有重要的理论和现实意义。

一、内部均衡与外部均衡的涵义(一)内部均衡内部均衡是指一国国内经济运行所达到的理想状况,因此其本身包含着价值判断。

对内部均衡与否的判断标准与人们对经济运行的理解有密切的联系。

随着人们对经济运行看法的改变,对内部均衡的界定和理解也经历一个演变的过程。

最早提出内部均衡这一概念的是英国经济学家詹姆斯·米德(James Meade)。

米德认为,在开放经济条件下,如果一国经济划分为生产贸易品的贸易部门与生产非贸易品的非贸易部门,那么,内部均衡是指对国内商品和劳务的需求足以保证非通货膨胀下的充分就业,即非贸易品市场处于供求均衡状态。

或者简单地说,内部均衡是指国内经济处于无通货膨胀的充分就业状态。