留侯论公开课 最强版

- 格式:ppt

- 大小:442.00 KB

- 文档页数:27

《留侯论》教学设计(江苏省县级优课)语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:理解《留侯论》的作者、背景和主要内容。

分析并解读文中的重点句子和词语。

提高文学鉴赏能力和批判性思维能力。

1.2 过程与方法:通过自主学习、合作讨论和探究活动,深入理解文章的主题和观点。

运用文本分析、推理和论证的方法,探讨文中的深层含义和启示。

1.3 情感态度与价值观:培养对古代文学的兴趣和热爱,增强文化自信。

引导学生思考个人与国家、个人与社会的责任与担当,培养正确的价值观。

第二章:教学内容2.1 教学文本:《留侯论》全文相关的历史背景和文化知识介绍2.2 教学重点:文章的主要内容和精神内涵文中重要的句子、词语和表达方式2.3 教学难点:文中一些古代文化知识和特殊用词的解释对文章深层含义和作者观点的理解和解读第三章:教学过程3.1 导入:通过引入相关的历史背景和文化知识,激发学生的兴趣和好奇心。

引导学生思考个人与国家、个人与社会的责任与担当。

3.2 自主学习:学生自主阅读《留侯论》全文,理解文章的大意和基本内容。

学生通过查找资料,了解作者的生平和创作背景。

3.3 合作讨论:学生分组讨论,共同解读文中的重点句子和词语。

学生通过推理和论证,探讨文中的深层含义和启示。

3.4 探究活动:学生进行探究活动,深入分析文章的结构和表达方式。

3.5 总结与反馈:教师对学生的学习情况进行总结和反馈,指出学生的优点和不足之处。

学生进行自我评价和反思,总结自己在学习过程中的收获和不足。

第四章:教学评价4.1 评价目标:学生对《留侯论》的理解和解读能力。

学生的文学鉴赏能力和批判性思维能力。

学生的自主学习能力和合作讨论能力。

4.2 评价方法:学生在合作讨论中的表现和思考深度。

教师对学生的学习情况进行观察和记录。

第五章:教学资源5.1 教材:《留侯论》文本和相关的历史背景和文化知识介绍。

5.2 辅助材料:相关的历史文献、学术论文和评论文章。

5.3 教学工具:多媒体教学设备、投影仪和白板。

语文版选修高中语文《留侯论》教案语文版选修高中语文《留侯论》教案精选2篇(一)教案:《留侯论》教材:选修高中语文授课对象:高中学生教学目标:1. 理解《留侯论》的内容和主旨。

2. 掌握《留侯论》的文学特点和语言表达方法。

3. 培养学生的批判思维和文学欣赏能力。

教学重点:1. 分析《留侯论》的文学特点和语言表达方法。

2. 理解《留侯论》的深层含义和真实写照。

教学难点:1. 掌握《留侯论》中富有智慧的观点和深刻的洞察力。

2. 能够用自己的言语对《留侯论》进行评价和解读。

教学准备:1. 课本《留侯论》相关课文。

2. 课堂教学材料和多媒体设备。

教学过程:引入:1. 使用多媒体或演讲者播放《留侯论》相关的影视片段,引起学生的兴趣和注意。

主体:1. 阅读与理解a. 学生阅读《留侯论》,理解文本的大致意思。

b. 引导学生分析文章的结构和论述方式,理解作者的写作意图和目的。

c. 学生小组讨论,互相分享各自对文章内容的理解和感受。

2. 文学特点与语言表达a. 探究《留侯论》中的发人深省的语句和句型,分析其语言文学特点。

b. 引导学生理解和解读其中的比喻、夸张和对比等修辞手法。

c. 分析《留侯论》中的名句,并讨论其背后的深层意义和思想。

3. 批判思维与文学欣赏a. 学生通过对《留侯论》的深入思考和讨论,提出自己的见解和观点。

b. 引导学生提出对《留侯论》中某些观点的质疑和批判,培养学生批判思维能力。

c. 引导学生思考并讨论《留侯论》对现实社会的启示和警示。

总结:1. 对学生对《留侯论》的理解进行总结和评价。

2. 引导学生思考如何将《留侯论》中的智慧和思想运用到自己的生活和学习中。

拓展:1. 学生自主阅读其他与《留侯论》主题相关的文献资料,并进行归纳总结和分享交流。

2. 学生撰写关于《留侯论》的读后感或评论,互相分享并提出建议和改进。

教学反思:本节课主要围绕《留侯论》进行教学,通过分析和理解文本内容,引导学生将自己的思考和见解与之相结合,培养学生的思辨能力和文学鉴赏能力。

《留侯论》教学设计(江苏省市级优课)语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能1.1.1 理解《留侯论》的作者、背景和主要内容。

1.1.2 分析《留侯论》的文学特点和价值。

1.1.3 掌握并运用文中的修辞手法和表达技巧。

1.2 过程与方法1.2.1 通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

1.2.2 学会欣赏文学作品,培养审美情趣。

1.2.3 学会批判性思维,对课文进行分析和评价。

1.3 情感态度与价值观1.3.1 感受作者的人文关怀,理解作品所传达的社会价值。

1.3.2 培养学生的爱国情怀,提高民族自豪感。

1.3.3 学会尊重历史,正确对待历史人物和事件。

第二章:教学内容2.1 教学文本:《留侯论》2.2 教学重点:分析《留侯论》的文学特点和价值,理解作者的观点和态度。

2.3 教学难点:掌握并运用文中的修辞手法和表达技巧。

第三章:教学过程3.1 导入新课3.1.1 简介《留侯论》的作者、背景。

3.1.2 引导学生关注课文,激发学生学习兴趣。

3.2 自主学习3.2.1 学生自主阅读课文,理解课文大意。

3.2.2 学生通过合作探讨,深入理解课文内容。

3.3 课堂讲解3.3.1 讲解《留侯论》的文学特点和价值。

3.3.2 分析并点评文中的修辞手法和表达技巧。

3.3.3 解读作者的观点和态度。

3.4 课堂练习3.4.1 学生运用所学知识,进行课堂练习。

3.4.2 学生分享练习心得,互相交流学习。

3.5 课堂小结3.5.1 教师总结课堂教学内容,强调重点知识。

3.5.2 学生谈收获,提出疑问,教师解答。

第四章:课后作业4.1 作业内容:1)复习课文,巩固所学知识。

2)阅读相关文章,拓展视野。

3)结合生活实际,思考课文中所传达的社会价值。

4.2 作业要求:1)认真完成,用心思考。

2)按时提交,互相交流。

第五章:教学评价5.1 评价内容:1)学生对课文内容的理解和掌握程度。

2)学生运用所学知识进行表达和分析的能力。

《留侯论》教学设计(江苏省县级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《留侯论》,使学生了解并掌握文中的关键词语和句式,提高古文阅读能力。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,让学生深入分析文中的人物形象和主题思想,学会欣赏古代散文的魅力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对传统文化的热爱,增强民族自豪感,激发学生立志为国家和社会作贡献的热情。

二、教学重点1. 掌握《留侯论》中的关键词语和句式。

2. 分析文中的人物形象和主题思想。

三、教学难点1. 理解文中深刻的哲理和作者的价值观。

2. 将文中的人物形象和主题思想与现实生活相结合。

四、教学方法1. 自主学习:让学生预习课文,查阅工具书,解决字词问题。

2. 合作探讨:分组讨论,分析人物形象和主题思想。

3. 案例分析:选取典型事例,深入剖析文中的哲理。

五、教学过程1. 导入新课:简要介绍《留侯论》的背景和作者,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:检查学生预习情况,解答字词问题。

3. 课堂讲解:详细讲解课文内容,分析人物形象和主题思想。

4. 合作探讨:学生分组讨论,分享自己的心得体会。

5. 案例分析:选取文中典型事例,深入剖析文中的哲理。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调重点知识点。

7. 课后作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

8. 教学反思:总结课堂教学效果,针对学生实际情况进行调整。

六、教学评价1. 学生古文阅读能力的提高:通过课堂讲解和课后练习,观察学生在古文阅读方面的进步。

2. 学生分析问题和讨论能力的提升:通过合作探讨和案例分析,评估学生在分析问题和讨论方面的能力。

3. 学生对传统文化的认同和热爱:通过课堂学习和讨论,了解学生对传统文化的态度和情感变化。

七、教学资源1. 古文词典:为学生提供查阅词语的工具。

2. 参考资料:提供相关的历史背景和文化资料,帮助学生更好地理解课文。

3. 多媒体设备:利用多媒体课件和视频,增加课堂的趣味性和生动性。

《留侯论》教案《留侯论》教案1教学目标1.让学生能够熟悉并把握《留侯论》的基本内容和主要观点,理解苏轼对于“忍”的深刻阐释。

2.引导学生观赏苏轼独特的散文风格,体会其论证的严密性和逻辑性。

3.培养学生的批判性思维,激发他们对于历史人物和事件的多角度思考。

教学重点1.深化剖析《留侯论》的主要观点,理解苏轼对张良的评价和对其“忍”的阐释。

2.观赏苏轼的散文艺术,学习其论证的方法和技巧。

教学难点引导学生深化理解“忍”的'内涵,探讨其在现代社会的价值和应用。

教学预备《留侯论》原文、相关背景资料、教学PPT、课堂讨论问题等。

教学过程一、导入新课通过介绍《留侯论》的历史背景和张良的生平事迹,激发学生对文章的兴趣和奇怪心。

二、新课内容讲解1.引导学生阅读《留侯论》原文,了解文章的基本结构和内容。

2.讲解苏轼对于张良的评价和对其“忍”的阐释,引导学生深化理解“忍”的内涵和价值。

3.分析苏轼的论证方法和技巧,观赏其散文的艺术特色。

三、深化探讨1.提出课堂讨论问题,如:“你如何理解苏轼所说的‘忍’?”“在现代社会中,‘忍’有何价值和应用?”等,引导学生进行深化探讨。

2.组织学生进行小组讨论,鼓励他们发表自己的观点和看法,培养批判性思维。

四、总结归纳1.总结《留侯论》的主要观点和苏轼的论证方法,帮忙学生形成对文章的整体理解。

2.归纳“忍”的内涵和价值,引导学生思考如何在现实生活中运用这一智慧。

五、作业布置1.要求学生课后再次阅读《留侯论》,深化对文章的理解。

2.布置写作任务,要求学生撰写一篇关于《留侯论》的读后感或评论文章,表达自己的思考和见解。

教学反思在本课的教学中,我注重引导学生主动参与课堂讨论,鼓励他们发表自己的观点和看法。

通过小组讨论和深化探讨,学生能够更好地理解《留侯论》的主要观点和苏轼的论证方法,同时也能够培养他们的批判性思维。

然而,在教学过程中,我也发觉部分学生对于“忍”的内涵和价值理解不够深化,需要在后续的教学中加强引导和讲解。

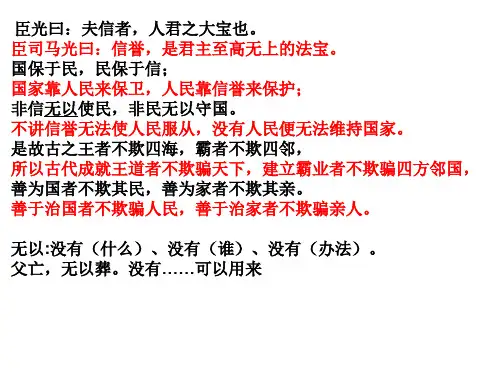

淮安市北京路中学高三语文教学案二、熟悉文本,感知不同观点《留侯论》是一篇史论,属于议论文。

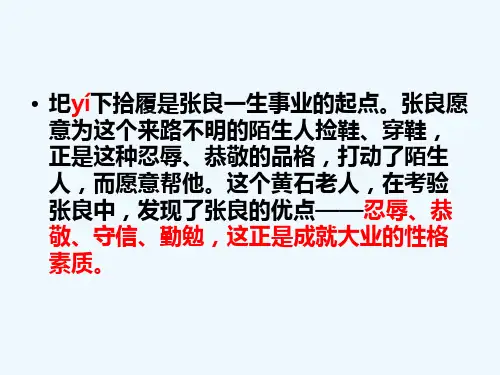

本文集中论述了张良取得成功的一个重要原因在于“能忍”,“忍”字贯穿全篇。

但作者的立论,是建立在驳论的前提和基础上的,也就是说,对于张良成功的原因,在作者之前已经有流行的看法——得益于圯上老人所授的奇书《太公兵法》。

按照目前流行的说法,在文本之中存在着一场围绕张良成功原因的对话——苏轼与前人的对话。

在补充《留侯世家》的记载之前,应该让学生首先接触文本,跟文本对话,通过推理与想象,了解张良成功原因的两种不同的观点。

讨论:本文蕴含着关于张良成功原因的不同观点,你能根据文中有关语句来谈谈吗?明确:作者认为张良成功在于他能“忍”,而前人认为张良成功在于他读得到了一本神奇的书。

三、比较阅读,了解治学精神在前面比较不同观点的基础上,为了进一步了解苏轼文章立意的新颖性,可以通过投影,把《留侯世家》里的相关文字提供给学生。

引用如下:良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子!下取履!”良鄂然,欲殴之。

为其老,强忍,下取履。

父曰:“履我!”良业为取履,因长跪履之。

父以足受,笑而去。

良殊大惊,随目之。

父去里所,复还,曰:“孺子可教矣!后五日平明,与我会此。

”良因怪之,跪曰:“诺。

”五日平明,良往。

父已先在,怒曰:“与老人期,后,何也?”去,曰:“后五日早会。

”五曰鸡鸣,良往。

父又先在,复怒曰:“后,何也?”去,曰:“后五日复早来。

”五日,良夜未半往。

有顷,父亦来,喜曰:“当如是。

”出一编书,曰:“读此则为王者师矣。

后十年兴,十三年孺子见我济北,谷城下黄石即我矣。

”遂去,无他言。

不复见。

旦日视其书,乃《太公兵法》也。

良因异之,常习诵读之。

沛公将数千人,略地下邳西,遂属焉。

沛公拜良为厩将。

良数以《太公兵法》说沛公,沛公善之,常用其策。

良为他人言,皆不省。

良曰:“沛公殆天授。

”子房始所见下邳圯上老父与《太公书》者,后十三年从高帝过济北,果见谷城山下黄石,取而葆祠之。