星形母细胞瘤1例报告

- 格式:pdf

- 大小:247.55 KB

- 文档页数:2

星形细胞瘤百科名片星形细胞瘤,英文名:astrocytoma ,别名:星细胞瘤;astrocytic glioma;astroma。

星形细胞肿瘤是指以星形胶质细胞所组成的肿瘤,是最常见的神经上皮性肿瘤。

星形细胞瘤相当于Kernohan分级中除毛细胞型星形细胞瘤外的Ⅰ级与Ⅱ级,在ST Anne-Mayo分级中为1级与2级。

星形细胞瘤为浸润性生长肿瘤,多数肿瘤切除后有复发可能,且复发后肿瘤可演变成间变性星形细胞瘤或多形性胶母细胞瘤。

间变性星形细胞瘤又称为恶性星形细胞瘤,肿瘤细胞间变程度在星形细胞瘤与多形性胶母细胞瘤之间。

目录简介流行病学病因临床表现并发症诊断治疗及预后编辑本段简介星形细胞瘤星形细胞瘤脑肿瘤中胶质细胞瘤发病率最高,约占40.49%,综合发病年龄高峰在30-40岁,或10-20岁。

大脑半球发生的胶质瘤约占全部胶质瘤的51.4%,以星形细胞瘤为最多,其次是胶质细胞瘤和少枝胶质细胞瘤,脑室系统也是胶质瘤较多的发生部位,占胶质瘤总数的23 .9%,主要为管膜瘤,髓母细胞瘤,星形细胞瘤,小脑胶质瘤占胶质瘤总数的13%,主要为星形细胞瘤。

编辑本段流行病学据文献报道星形细胞肿瘤占颅内肿瘤的13%~26% 占胶质瘤21.2%星形细胞瘤~51.6%,男性多于女性,男性约占60%,有报道男女之比为2∶1。

星形细胞瘤占脑肿瘤的10%~15% 多见于25~45岁的成人,平均年龄约37.5岁,无明显性别差异,肿瘤主要位于大脑半球,以额叶多见(46%),其次为颞叶(31%)、顶叶(15%) 位于间脑与枕叶者较少见。

间变性星形细胞瘤好发于中年,35~60岁多见,以男性稍多见,男女比为1.22∶1。

病灶多发生于大脑半球,额叶居多占40%,其次为颞叶(35%) 顶叶(17%)。

少数肿瘤可见于间脑、视神经、脑干、小脑及脊髓,位于小脑、间脑及视神经者均少见,发生于小脑者约占小脑星形细胞肿瘤的14.4%,占颅内神经上皮源性肿瘤的0.7%~1.2%。

脑毛细胞型星形细胞瘤的MRI诊断(附13例报告)目的:探讨脑毛细胞型星形细胞瘤的MRI的影像特征。

方法:回顾性分析13例经手术病理证实的毛细胞型星形细胞瘤的MRI表现。

结果:13例中,10例发生于20岁以下青少年;小脑蚓部6例,小脑半球4例,第三脑室、脑干、枕叶各1例。

肿瘤呈类圆形,囊实型11例,实质型2例.肿瘤实质部分T1WI呈等或稍低信号,T2WI呈等或高信号,低于脑脊液;囊性部分T2WI呈高信号,高于脑脊液。

增强扫描,实质性部分见强化,囊壁强化或不强化。

11例瘤周无明显水肿,2例瘤周轻度水肿。

结论:毛细胞型星形细胞瘤多发生于青少年,影像表现具有一定的特征性,结合临床表现,可以提高术前诊断正确率。

标签:脑肿瘤;毛细胞型星形细胞瘤; 磁共振成像【Abstract】Objective To explore MRI imaging characteristics of intracranial pilocytic astrocytom. Method MR imaging data of 13 pilocytic astrocytomas proved by surgery and pathology were retrospectively analyzed. Result 10 Of 13 cases, occurred in adolescent under 20 years old. Six of them located in the vemis of cerebellum,four in the cerebellar hemisphere,one in the third ventricle ,one in brain stem and in occipital lobe respectively. MRI manifestations:The tumors were of round shap. 11 of the tumors were cystic-parenchyma,two were parenchyma. The parenchma part were isointensity or slightly hypointensity on T1WI, and isointensity or heterogeneous hyperintensity on T2WI, the cystic part of the tumors were hyperintensity compared to CSF. After administration of Gd-DTPA intravenously, the parenchma part showed enhancement,and the cystic border showed enhancement or not. Eleven lesions showed no obvious peritumoral edema,two masses showed slightlymild peritumoral edema. Conclusion Pilocytic astrocytom usual occurred in adolescent,which had some typical feature on MRI images. Combination of the clinical data could improved the accuracy of diagnosis.【Key words】Brain Tumors Pilocytic Astrocytoma Magnetic Resonance Imaging毛細胞型星形细胞瘤(pilocytic astrocytoma,PA)是颅内较少见的生长缓慢、预后良好的一种良性肿瘤,约占中枢神经系统原发肿瘤的1.5%[1]。

性腺母细胞瘤伴精原细胞瘤成分MRI诊断一例患者女性,17岁,因至今未有月经来潮入院就诊。

临床诊断:原发性闭经,性腺发育异常?专科检查:身高167cm,体重45kg。

女性第二性征发育:双侧乳房发育Ⅱ级,腋毛发育正常,外阴发育可,阴毛女性分布,阴毛Ⅲ级。

阴道口未见包块突出。

肛查:盆腔可扪及子宫大小约3×2cm。

实验室检查:雌二醇:63pmol/L,睾酮:4.57nmol/L,泌乳素:730.79mIU/L,性激素球结合蛋白73.9nmol/L,硫酸去氢表雄酮:104ug/dl。

外周血染色体分析:染色体异常,G带核型:46,XY。

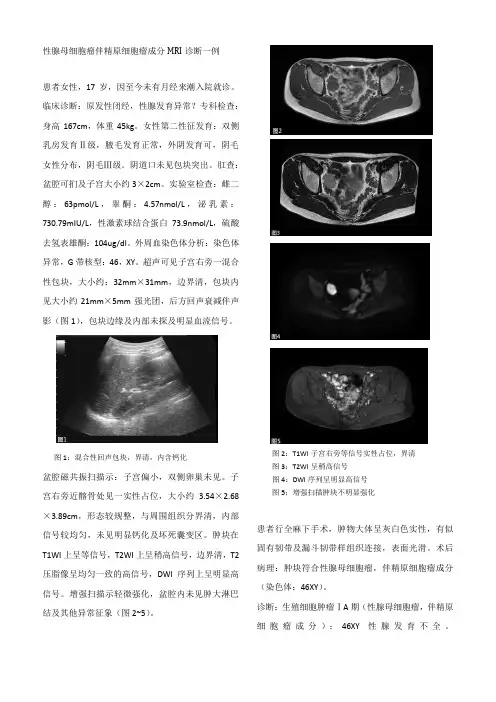

超声可见子宫右旁一混合性包块,大小约:32mm×31mm,边界清,包块内见大小约21mm×5mm强光团,后方回声衰减伴声影(图1),包块边缘及内部未探及明显血流信号。

图1:混合性回声包块,界清,内含钙化盆腔磁共振扫描示:子宫偏小,双侧卵巢未见。

子宫右旁近髂骨处见一实性占位,大小约 3.54×2.68×3.89cm,形态较规整,与周围组织分界清,内部信号较均匀,未见明显钙化及坏死囊变区。

肿块在T1WI上呈等信号,T2WI上呈稍高信号,边界清,T2压脂像呈均匀一致的高信号,DWI序列上呈明显高信号。

增强扫描示轻微强化,盆腔内未见肿大淋巴结及其他异常征象(图2~5)。

图2:T1WI子宫右旁等信号实性占位,界清图3:T2WI呈稍高信号图4:DWI序列呈明显高信号图5:增强扫描肿块不明显强化患者行全麻下手术,肿物大体呈灰白色实性,有似固有韧带及漏斗韧带样组织连接,表面光滑。

术后病理:肿块符合性腺母细胞瘤,伴精原细胞瘤成分(染色体:46XY)。

诊断:生殖细胞肿瘤ⅠA期(性腺母细胞瘤,伴精原细胞瘤成分);46XY性腺发育不全。

图6:肿瘤细胞巢被结缔组织围绕伴钙化讨论性腺母细胞瘤属于罕见的性腺肿瘤,主要由原始生殖细胞和性索间质细胞构成[1]。

结肠炎性肌纤维母细胞肿瘤1例报道发表时间:2014-04-10T09:30:02.593Z 来源:《中外健康文摘》2013年第39期供稿作者:沈嵛津朱俊崔明[导读] 炎性肌纤维母细胞瘤(IMT)是由纤维母细胞性梭形细胞核浆细胞、淋巴细胞、嗜酸性构成的间叶性肿瘤。

沈嵛津朱俊崔明(解放军昆明总医院普通外科云南昆明 650032)【中图分类号】R730 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085(2013)39-0264-01 1.病例资料患者,男,36岁,因右下腹疼痛伴便秘20日入院。

患者于20天前无明显诱因出现右下腹痛,为阵发性刺痛,无放射痛,大便次数明显减少,解少量棕黑色大便。

无发热、寒颤,无腹泻、腹胀、恶心、呕吐、腰痛,无头晕、乏力、胸闷、气促,无便血、里急后重。

近5日来患者偶有排气,无排便。

于当地医院就诊,结肠镜病检示:(升结肠)粘膜慢性炎呈急性活动,其中一粒粘膜间质中见较多淋巴细胞弥漫浸润。

传染科会诊,结合患者既往病史考虑1.结肠癌肝转移可能,2.腹腔及肺部结核病灶可能,建议性PET-CT检查,进一步明确诊断。

PET-CT示:1.升结肠包块,考虑恶性肿瘤;2.右侧腹腔及腹膜后多发结节,考虑淋巴结转移。

术前诊断为:1.结肠肿瘤(性质待查),2.陈旧性肺结核。

行腹腔镜结肠癌根治术:术中探查见肿瘤位于回盲部,约3.0× 3.0×2.0cm大小,质地硬,与周围组织边界不清,可推动,肠系膜根部见肿大淋巴结;肝、脾、胆囊、胰腺、十二指肠、小肠未见异常。

空肠粘连于右下腹,回盲部粘连于侧腹壁。

清扫右半结肠肠系膜根部肿大淋巴结,行右半结肠切除术。

术后病理检查,肉眼示:1.右半结肠切除标本带部分小肠,结肠长14.5cm,小肠长13.5cm,近侧切缘周径4.5cm,远侧切缘周径7.0cm,在距近侧切缘15.5cm处结肠浆膜面可见一隆起型肿块,大小3.0x2.5x2.0cm,切面灰黄灰红色、实性、质中,小肠系膜内扪及肿大结节4枚,直径1.0-1.5cm,结肠系膜内扪及肿大结节7枚,直径0.8-1.2cm。

影像诊断病理丨星形细胞肿瘤星形细胞肿瘤(一)星形细胞瘤(astrocytoma)1、基本病理星形细胞瘤好发于大脑半球白质,以额叶、颞叶及其相邻区域多见,也可发生于丘脑、脑干及小脑半球。

星形细胞瘤包括纤维型、原浆型、肥胖型等亚型肿瘤。

星形细胞瘤约占全部颅内肿瘤的30%,占神经胶质瘤的78%以上。

肿瘤可达数厘米大小的结节至巨大肿块。

分化较好的肿瘤境界不清,而分化程度较低的肿瘤由于生长速度较快易有变性、坏死和出血,加之肿瘤组织的细胞数量更为密集,肉眼观似与周边组织分界清楚,但两者之间并无包膜或变性细胞形成的假分隔存在,在分界外的正常组织中仍有瘤细胞侵入。

肿瘤内含有多少不等的胶质纤维,约50%肿瘤的胶质部分形成囊腔。

星形细胞瘤内微囊形成是肿瘤分化良好的重要标志。

囊内多含有清亮液体,蛋白含量较高。

位于小脑的星形细胞瘤通常为一个大囊,囊壁有瘤结节,囊壁为纤维结缔组织及神经胶质纤维构成,只要切除肿瘤结节即可达到根治肿瘤的目的,此种肿瘤称之为“瘤在囊内”型。

肿瘤细胞可分为纤维型胶质细胞、原浆型胶质细胞和肥胖型胶质细胞。

前两者为良性肿瘤,后者性质介于良恶性之间。

•纤维型星形细胞瘤最为常见,生长缓慢。

瘤细胞较小,分布均匀,大多数不见胞浆仅见细胞核,极少见核有丝分裂相。

瘤内血管少,偶可见小的钙化和小的囊腔。

瘤周脑水肿轻微,无炎细胞浸润。

•原浆型星形胶质细胞瘤主要见于大脑。

瘤体大,无包膜,多有囊性改变。

•肥胖型星形胶质细胞瘤好发于大脑半球,浸润性生长,肿瘤质软,常可见小的囊性变形成。

如肿瘤细胞出现间变,细胞密度增大,血管内皮细胞增生,则为间变型星形细胞瘤。

2、临床主要信息以癫痫发作、颅内高压、运动及智力障碍等临床症状为主要表现。

儿童的星形细胞瘤多见于小脑半球或小脑蚓部,常阻塞或压迫第Ⅳ脑室引起颅内高压。

脑干肿瘤主要表现为头晕、复视及颅神经、锥体囊受损症状。

3、影像诊断病理基础星形细胞瘤主要影像学表现为脑白质内的占位性病变。

病例 11病史男,75岁。

高加索人,因为记忆力减退、行为异常和行走困难收入神经科病房。

家属诉患者3个月前开始出现驾驶困难,对工作失去兴趣。

对自己亲自搁置的东西也想不起来放在哪里,进而出现记不住别人的名字。

逐渐出现交流减少,最终不能理解别人谈话的内容。

然后患者开始出现行走障碍,此症状进展迅速,至入院时已经需要轮椅了。

入院前2月患者主诉后背痛,因为化验血PSA高,家庭医生计划对其进行前列腺活检,但是因为流感而取消。

家属也介绍患者最近3-4周开始尿便控制障碍,妻子说患者已经不能自己洗澡,在床上大小便。

总是进行一些重复性动作,如拾东西,搔刮和擦鼻子。

患者近期因为下肢血栓性静脉炎而入住其他医院,同时开始接受抗抑郁治疗,头颅CT 检查据家属诉为正常,否认摔伤和头颅外伤史,问题是,患者出现过视幻觉,既往手术史:鼻中成形术。

隔疝修复术。

因为眼睑下垂行眼睑整容术。

家族史:其母亲死于呼吸系统并发症,但是死前曾经患精神疾病5年。

其父亲23岁时自杀,一个姐姐死于乳腺癌。

个人史:否认烟酒滥用史,但是10年前患者曾吃过牛脑。

内科系统体格检查生命体征:体温 36.5C,脉搏 88次/分, BP 134/76mmHg患者坐着轮椅,无急性面容,穿着凌乱,轻度面具脸,颈软,无甲状腺肿大或者颈部肿物。

听诊肺清,心音正常,双下肢可凹性水肿伴淤点。

神经系统专科检查精神状态:清醒,敏感,反应正常,MMSE评分12/30,患者不知道月份、城市名称、国家名称者地点。

不能回忆起三样东西的名称,不能逆向拼写"world",画图或者完成3步命令,拒绝写字。

颅神经:II:由于患者不配合因此无法进行视野和眼底检查。

双侧瞳孔等大3mm,光反应灵敏。

III,IV,VI:眼球各向注视运动充分,有轻微眼球震颤。

V:难以检查,但是针刺双侧面部患者反应相同,角膜反射对称。

VII-XI:双侧表情对称,咽反射正常。

XII:舌肌无萎缩及震颤,伸舌居中。

星形细胞瘤疾病研究报告疾病别名:星形细胞瘤所属部位:头就诊科室:肿瘤科病症体征:反应迟钝,感觉障碍,持物不稳,定位体征,动眼神经麻痹,复视,局灶症状疾病介绍:星形细胞瘤分Ⅰ~Ⅵ级,为胶质瘤中最常见的一类,Ⅰ级者,在成人多在大脑白质浸润生长,分为原浆型与纤维型两类,Ⅱ级者属分化不良的星形细胞瘤,或称星形分母细胞瘤,这两型的病程进展较缓,星形细胞瘤Ⅲ~Ⅳ级即多形性胶质母细胞瘤,恶性程度高,常见于中年之后,星形细胞瘤可发生在中枢神经系统的任何部位,一般成人多见于大脑,儿童则多见于幕下,有报告幕上占3/4,幕下占L/4,发生在幕上者多见于额叶及颞叶,顶叶次之,枕叶较少见,肿瘤可累及两个以上脑叶,亦可见于视神经,丘脑和第三脑室旁,幕下者则多位于小脑半球和第四脑室,亦可见于小脑蚓部和脑干症状体征:一般症状为颅内压增高表现,头痛、呕吐、视神经乳头水肿、视力视野改变、癫痫、复视、颅扩大(儿童期)和生命体征改变等。

局部症状依肿瘤生长位置不同而异①大脑半球星形细胞瘤:约1/3患者以癫痫为首发症状约60%患者发生癫痫。

②小脑星形细胞瘤:患侧肢体共济失调,动作笨拙,持物不稳,肌张力和腱反射低下等。

③丘脑星形细胞瘤:病变对侧肢体轻瘫,感觉障碍及半身自发性疼痛,患侧肢体共济运动失调、舞蹈样运动,亦可表现为精神障碍,内分泌障碍,健侧同向偏盲,上视障碍及听力障碍等。

④视神经星形细胞瘤:主要表现为视力损害和眼球位置异常。

⑤第三脑室星形细胞瘤:因梗阻性脑积水患者常表现为剧烈的发作性头痛,并可出现突然的意识丧失,精神障碍,记忆力减退等。

⑥脑干星形细胞瘤:中枢肿瘤常表现为眼球运动障碍,桥脑肿瘤多表现为眼球外展受限,面神经及三叉神经受累,延髓肿瘤常表现为吞咽障碍及生命体证改变。

化验检查:颅骨X线平片:主要为颅缝分离及指压迹增加。

肿瘤位于小脑半球表面者可见患侧枕骨鳞部变薄及侵蚀等,本组有肿瘤钙化斑者占4.3%。

脑室造影:除侧脑室及第三脑室对称性扩大外,导水管向前屈折及第四脑室向健侧移位为小脑半球肿瘤的特征。

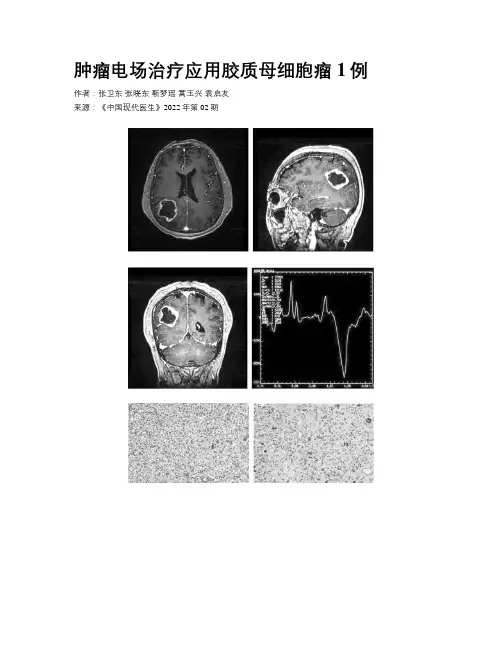

肿瘤电场治疗应用胶质母细胞瘤1例作者:张卫东张晓东靳梦瑶蒿玉兴袁启友来源:《中国现代医生》2022年第02期[摘要] 胶质母细胞瘤(GBM)是成人最常见的原发性恶性肿瘤,在星形细胞肿瘤中恶性程度最高,手术合并放化疗是GBM标准的治疗方式。

由于其浸润性,肿瘤无法完全切除,胶质母细胞瘤容易复发且预后较差,因此需要寻求更有效的治疗方法,其中肿瘤电场治疗(TTFields)与放化疗联合治疗方案显著延长了胶质母细胞瘤的生存时间。

本文报道1例GBM患者,手术切除肿瘤后行规律放化疗同步TTFields治疗,现患者预后良好,术后复查MRI未见肿瘤复发。

[关键词] 胶质母细胞瘤;手术;放射治疗;化学治疗;肿瘤电场治疗[中图分类号] R739.4 [文献标识码] C [文章编号] 1673-9701(2022)02-0145-03A case of glioblastoma combined with Tumor Treating FieldsZHANG Weidong ZHANG Xiaodong JIN Mengyao HAO Yuxing YUAN QiyouDepartment of Neurosurgery, the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University,Hefei 230000, China[Abstract] Glioblastoma (GBM) is the most common primary malignant tumor in adults. It is the most malignant among astrocytic tumors. Surgery combined with radiotherapy and chemotherapy is the standard treatment for GBM. Due to its invasiveness, the tumor cannot be completely removed, and glioblastoma is prone to relapse and has a poor prognosis. Therefore, we need to seek more effective treatment methods. Among them, Tumor Treating Fields(TTFields)combined with radiotherapy and chemotherapy significantly prolongs the glial Survival time of blastoma. This article reports a case of GBM patient who underwent regular radiotherapy and chemotherapy and concurrent TTFields treatment after surgical resection of the tumor. The prognosis of the patient is good, and there is no tumor recurrence in the postoperative MRI.[Key words] Glioblastoma; Operation; Radiotherapy; Chemotherapy; Tumor treating fields膠质母细胞瘤(glioblastoma,GBM)在原发性脑恶性肿瘤中占45.6%,GBM的发病率与年龄相关,随着年龄的增长,儿童的发病率为0.15/100 000,到75~84岁老年人的发病率达到峰值,为15.03/100 000[1]。

血管畸形合并毛细胞星形细胞瘤1例报告陈忠;黄海建【期刊名称】《实用癌症杂志》【年(卷),期】2012(027)004【总页数】1页(P440)【关键词】血管畸形;毛细胞星形细胞瘤;临床病理学;诊断【作者】陈忠;黄海建【作者单位】352200,福建省古田县医院病理科;350001福建省立医院病理科【正文语种】中文【中图分类】R730.2641 病例报告患者女性,11岁,因反复头晕、头痛1个月入院。

CT示:右侧颞枕叶可见高密度影,范围约3.5 cm×2.5 cm,边界清晰,CT值45~57 HU,周边呈低密度影,周围脑室受压变窄,局灶脑沟消失,中线结构向左侧移位。

临床诊断:右侧颞枕叶血管畸形。

遂行右侧颞枕叶病灶切除术,术中见:右侧颞枕叶一灰红色结节,大小3.5 cm×2.5 cm×1 cm,无包膜,边界清晰,与周围组织无黏连,术后标本送病理检查。

巨检:送检灰红色不规则组织1块,大小3 cm×2 cm×1.5 cm,切面灰红色,质软,挤压可见暗红色液体溢出。

镜检:病变由两部分构成,其一是脉管组织,血管大小不等,形态不规则,管壁厚薄不均,可见动脉与静脉犬牙交错、交叉吻合结构;血管充血、淤血,部分血管内血栓形成,内皮细胞呈扁平或矮柱状,分化好,病变血管呈片状分布;血管之间为纤维结缔组织,未见脑组织。

其二是胶质细胞增生区域,表现为小胶质细胞样,分化好,无异型性及核分裂像;小胶质细胞样细胞瘤样增生,其间散在分布较多嗜伊红的“嗜酸性小体”,呈圆形、卵圆形,均一红染,无结构,同时可见纤细的纤维束,穿插于胶质细胞间;病变周围可见少量脑组织,神经元水肿变性。

病理诊断:右侧颞枕叶血管畸形合并毛细胞星形细胞瘤,Ⅰ级。

患者术后2周出院,随访2个月,CT检查无异常及全身不适等症状,一般情况尚可。

2 讨论血管畸形是青少年常见的脑血管病变,毛细胞星形细胞瘤是儿童常见的胶质瘤,但脑血管畸形合并毛细胞星形细胞瘤(vascular malformation companied with pilocytic astrocytoma,VMCPA)罕见,通过CNKI和Pubmed检索,国内外文献均未见报道。

室管膜下巨细胞星形细胞瘤的临床及病理特点分析(附2例报告)梁乐;马康平;付静;李云林;姚晓香【摘要】目的探讨室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGAs) 的临床、病理特征和免疫组化标记及鉴别诊断.方法分析2例SEGAs患者的临床特点,观察组织病理切片和免疫组化标记.结果 2例SEGAs患者的发病年龄均小于20岁,肿瘤位于侧脑室壁,由肥胖型肿瘤细胞/节细胞样巨细胞和长梭形肿瘤细胞组成,均伴钙化.免疫组化显示,肿瘤细胞表达GFAP、S-100、vimentin、Map-2、Nestin、SOX-2、Caspase-3、Caspase-9、Bax,不表达Neun、CD133、CD34、Ki-67.结论 SEGAs常伴结节硬化复合症,可能起源于多潜能的神经干细胞,存在凋亡机制的激活;需与肥胖细胞型星形细胞瘤、室管膜瘤、脉络丛乳头状瘤、室管膜下瘤进行鉴别.%Objective To study the clinicopathology,immunohistochemical characteristic and the differential diagnosis of subependymal giant cell astrocytomas (SEGAs).Methods Two cases of SEGAs were studied by clinicopathological study and immunohistochemistry.Results Two cases of SEGAs occurred during the first two decades of life,arising in the wall of the lateral ventricles and were composed of gemistocytes and sweeping bundles of spindle cells with calcification.Immunohistochemistry showed GFAP,S-100,vimentin,Map-2,Nestin,SOX-2,Caspase-3,Caspase-9 and Bax positive;Neun,CD133,CD34 and Ki-67 negative.Conclusions SEGAs occur commonly in tuberous sclerosis complex,may arise from multipotent neural stem cells,have activation of apoptotic mechanisms and should bedifferentiated with gemistocytic diffuse astrocytoma,ependymoma,choroid plexus papilloma and subependymoma.【期刊名称】《临床神经外科杂志》【年(卷),期】2017(014)003【总页数】4页(P186-189)【关键词】室管膜下巨细胞星形细胞瘤;结节性硬化;免疫组化【作者】梁乐;马康平;付静;李云林;姚晓香【作者单位】100080 北京市海淀医院/北京大学第三医院海淀院区病理科;首都儿科研究所附属儿童医院神经外科;100080 北京市海淀医院/北京大学第三医院海淀院区病理科;首都儿科研究所附属儿童医院神经外科;100080 北京市海淀医院/北京大学第三医院海淀院区病理科【正文语种】中文【中图分类】R446.8室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGAs)是良性、生长缓慢的罕见中枢神经系统肿瘤,最早由Russell等人命名,是结节硬化复合症(tuberous sclerosis complex,TSC)的主要诊断标准之一。

星形母细胞瘤1例并文献复习邵素英【摘要】目的探讨星形母细胞瘤的病理形态学特点、诊断及鉴别诊断.方法应用光镜观察及免疫组织化学方法对1 例星形母细胞瘤进行临床病理分析,并复习文献.结果星形母细胞瘤病变常表现为特征性的乳头状结构,瘤细胞围绕在血管周围形成假菊形团结构,细胞突起短而粗;血管出现进行性的胶原化和玻璃.免疫组织化学瘤细胞GFAP,S-100,VIM,EMA 反应阳性,Syn,NF 反应阴性.结论星形母细胞瘤是一种罕见的胶质肿瘤,组织学起源未定,目前根据组织学特征分为低级别和高级别两组,低级别星形母细胞瘤预后好于高级别星形母细胞瘤.【期刊名称】《中国医药指南》【年(卷),期】2011(009)028【总页数】3页(P22-24)【关键词】胶质肿瘤;星形母细胞瘤;免疫组织化学;鉴别诊断【作者】邵素英【作者单位】江苏省常州市第二人民医院病理科,江苏常州,213000【正文语种】中文【中图分类】R739.41星形母细胞瘤是一种罕见的胶质肿瘤,占原发胶质瘤的0.45%~2.8%[1]。

星形母细胞瘤好发于儿童、青少年和青年,好发部位为额顶部。

病变常表现为特征性的乳头状结构。

星形母细胞瘤组织学起源未定,临床行为不可预见。

1 临床资料1.1 病史患者女性,30岁,十余天前无明显诱因下出现视物模糊,尤以视远处时为重,有视物重影,偶有恶心,无呕吐,无头痛头晕,无黑朦目眩,无肢体抽搐,至当地医院就诊,查头颅CT示:“左侧额叶占位,胶质瘤可能”,在家属要求下转至我院治疗。

1.2 MRI检查左侧额叶见一7.4cm×5.6cm×5.5cm囊实性异常信号灶,实性部分大小约5.4cm×4.3cm,T2WI呈等高混杂信号,T1WI呈等稍低信号,FLAIR呈等高信号,DWI呈高信号,ADC信号减低,静注造影剂后,见病灶明显强化,内见斑片状低信号区;囊性病灶呈长T1长T2信号,无明显强化。

病灶周缘可见少量长T1长T2信号,增强后未见明显强化。

外阴血管肌成纤维母细胞瘤1例病例资料患者女,40 岁,因“发现右侧大阴唇肿物半年,进行性增大4 月”于2023 年 12 月 21 日入院。

既往有高血压病史,血压控制欠佳,月经规律,孕4产2,自然分娩2次,2018年行经腹子宫肌瘤剔除术,术后病检符合子宫平滑肌。

体格检查: 体温36. 8℃,脉搏84次/分,呼吸21 次/分,血压170 / 110 mm Hg(1 mm Hg = 0. 133 kPa)。

外阴已婚已产型,于右侧大阴唇见一大小约6cm × 5 cm × 3 cm肿物,无触痛,表面无红肿,质地韧,边界清楚。

辅助检查: 血常规、癌胚抗原、糖类抗原 125、糖类抗原 19-9 及甲胎蛋白均正常。

彩色多普勒超声检查示:右侧外阴皮下可见大小约64*34mm低回声灶,界清,形态规则,内回声均匀,CDFI:其内见血流信号。

( 图1)(到超声室找一下原图,这两张不清楚)( 图1)治疗、转归和病理特点: 于 2023年 12月 22 日行外阴肿物剥除术,术中完整切除肿块,见完整包膜,大小约 5. 5 cm × 5 cm × 3. 0 cm,呈实性,剖开后见切面呈灰红,部分呈果冻样,质韧 ( 图2A)。

显微镜检示:肿瘤边界清楚,由间叶细胞和血管 2 种成分组成,间叶细胞呈梭形或上皮样,胞质嗜伊红,细胞核多为圆形,无核分裂象,细胞形态温和; 含有小至中等大血管结构,呈梭形或上皮样肿瘤细胞常聚集在血管周围,细胞丰富密集区和稀少水肿区交替分布(图 2B)。

病理诊断为右侧大阴唇血管肌成纤维细胞瘤;(图 2A)(图 2B)讨论女性外阴 AMF是一种起源于上皮激素敏感性间充质细胞的罕见良性肿瘤[5],因血管丰富且肿瘤细胞似肌纤维母细胞而命名[6]。

AMF 少见且无特异性临床症状和体征,术前易被误诊为平滑肌瘤、侵袭性血管黏液瘤(AA)、富于细胞的血管纤维瘤、前庭大腺囊肿、纤维上皮性息肉等,术前诊断较困难,一般须手术切除后经病理学检查才能明确诊断[7]。