我国城市规划法规体系

- 格式:pptx

- 大小:398.50 KB

- 文档页数:19

位于通往海边的广场尽头的雕塑,看起来像一本打开的书中国的城市规划体系与规划程序简介杨保军著(讲稿全文)1 城市规划体系1.1.法规体系1990年4月1日,新中国第一部城市规划专业法律《中华人民共和国城市规划法》颁布施行,标志着中国在城市规划法制建设上迈进了一大步。

在此前后,还颁布了一系列与之相关的法律法规,形成以《规划法》为核心、多层次、全方位的法规体系。

1.1.1. 纵向体系:由各级人大和政府按其立法职权制定的法律、法规、规章和规范性文件构成。

四层次 全国性人大制定的法律国务院制定的行政法规省、直辖市、自治区人大制定的地方性法规和同级政府制定的规章一般市、县和城市规划行政主管部门制定的规范性文件·下一层次必须符合中一层次的原则和精神。

1.1.2.横向体系:由基本法(主干法)、配套法(辅助法)和相关法组成。

基本法:城市规划法三部分 配套法:城市规划编制办法、城市国有土地使用权出让转让规划管理办法、各种技术标准及技术规范相关法:土地管理法、环境保护法、水法、建筑法等等1.2. 行政体系:由不同层次的城市规划行政主管部门组成。

国家——建设部省、直辖市、自治区——建设厅/建委/规划局市(县)——规划局·各级城市规划生政主管部门对同级政府负责。

·上级城市规划行主管部门对下级进行业务指导和监督。

1.3 编制体系法定规划——最基本、必需、重要,各国各地都必须编制的,由《规划法》明确了其主要内容及审批程序的规划。

非法定规划——其它类型规划(无统一要求,往往因应地方建设管理实际需要而编)法定规划图示全国城镇体系规划城镇体系规划 省域城镇体系规划市县域城镇体系规划城市总体规划 城市总体规划分区规划控制性详细规划详细规划 修建性详细规划2 城市规划程序城市规划编制城市规划制定 城市规划审批城市规划管理 城市规划实施城市规划实施监督检查2.1. 城市规划编制2.1.1.编制主体全国城镇体系规划——建设部负责组织编制(正在编制中)省域城镇体系规划——省、自治区政府负责组织编制(多数已编完)市(县)域城镇体系规划——纳入城市总体规划,不要求单独编制(少数单独编制)城市总体规划——城市政府负责组织编制分区规划——根据需要,由城市政府负责组织编制详细规划——市政府负责,但一般由城市规划行政主管部门来具体动作。

第十三章城市规划的行政与法制对城市规划应从学科意义和实践行为的多方面加以把握。

现代城市规划的兴起与公共政策、公共干预密切相关,城市规划暗示为一种当局的行为。

按照现代行政法制的原那么,城市规划行政打点的各项行为都要有法律的授权,并依法施行打点。

法制化是现代城市规划的主要特征之一,也是城市规划的科学合理性得以实现的必要条件。

第一节城市规划的行政权力与法制建设一城市规划与行政权力对城市进行规划,实施规划打点,涉及对自然规律和社会规律的把握,因此城市规划是一门科学性、技术性很强的学科。

城市规划在实践中又暗示为对资源的配置,涉及社会各方面的利益关系,涉及资源开发操纵的价值判断和对人们行为的尺度。

所以现代城市规划又是城市社会开展过程中的一项重要的社会建制。

无论是对城市开展的有意识、有方案的主动行为,还是对无数项开发活动的被动控制,都必然联系到权威的存在及权力的应用。

按法国学者拉卡兹(Jean-Paul Lacaze)的说法“人们可以对城市规划进行更深入的理论阐发,但是为此必需同意将它作为权力行为来研究,以便理清政治打点的决策、意识形态和专业实践经验各个范畴之间的关系〞。

纵不雅世界各国,城市的建设和打点均是城市当局的一项主要本能机能,城市规划无不与行政权力相联系。

二、城市规划行政与立法授权城市规划作为城市当局的一项本能机能,在不同国家有不同的起因和不同的立法授权方式,但是当局的规划行政权力来源于立法授权倒是共同的。

(1)在英国,城市规划作为城市当局的本能机能发源于公共卫生和住房政策。

19世纪的工业革命大大开展了出产力,同时也造成了城市人口的急剧堆积,发生了严重的公共卫生问题,造成了社会不安,甚至动乱,从而迫使当局采纳对策。

为了克服由于人口过密以及不适的卫生条件给城市带来的经济代价和社会政治代价,就必需对市场经济的自发行为以及私人财富权益加以公共干预。

19世纪英国在公共卫生方面的立法就是在这样的布景下发生的。

为了使城市能够达到适当的卫生尺度,处所当局被授权制定和实施处所性的法规。

第三讲我国的城市规划体系我国的城市规划体系概要我国城市规划编制工作的发展过程国民经济恢复时期(1949-1952)工作重点由农村转向城市城市建设以住宅、市政设施的整理恢复,以及城市环境清理为主组织建设:1952年成立“中央人民政府建筑工程部”1952.9举行第一次全国城市建设座谈会,并讨论了《中华人民共和国编制城市规划设计程序草案》第一个国民经济五年计划时期(1953-1957)伴随前苏联援建156个项目工业建设的城市建设与城市规划城市规划纳入国民经济发展计划中,确立了计划经济体制下的城市规划模式1954年召开第一次全国建设会议,强调加强城市规划和设计工作,并讨论了《城市建设管理暂行条例(草案)、城市规划批准程序(草案)》、《城市规划编制程序试行办法(草案)》确立城市规划为工业建设、为经济建设服务的地位具有代表性的城市规划:兰州、包头、太原、洛阳、西安(图9—1 兰州市“一五”时期的城市总体规划)(图9—2 包头市“一五”时期的城市总体规划)“大跃进”及随后的调整时期(1958-1965)作为“闹剧”的“大跃进”在城市规划域建设领域中的体现:废除“功能分区”工业用地遍布全市,例如背景在西北的文教科研区以及居住区内安置工业用地城市人口规模急剧膨胀,来不及进行规划。

城市基础设施资金、城市绿地被占用,城市生活环境恶化将过城市化的后果嫁祸与城市规划(1960.11李富春副总理在第九次全国计划会议上提出“三年不搞城市规划”)除个别“三线”建设城市外,城市规划停滞“文革”动乱时期(1966-1977)城市基础设施建设与住宅建设的停滞从根本上否定城市的“三线”工业建设城市规划部门被撤销,工作人员被下放,城市规划资料被销毁,城市建设处于无序状态例外:作为震后重建的唐山市规划改革开放后的城市规划(1978-)1978年12月第十一届“三中全会”对“文革的否定”1978年“第三次全国城市工作会议”,1980年“全国城市规划工作会议”迎来了“城市规划工作的第二个春天”“全国城市规划工作会议”通过总结经验教训,明确城市规划的作用与地位,以及控制大城市的城市发展方针。

城乡规划技术标准体系《城乡规划法》第⼆⼗四条规定:“编制城乡规划必须遵守国家有关标准。

”第六⼗⼆条规定,城乡规划编制单位“违反国家有关标准编制城乡规划的”,“由所在地城市、县⼈民政府城乡规划主管部门责令限期改正,处合同约定的规划编制费⼀倍以上⼆倍以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,由原发证机关降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任”。

按照法律规定,城乡规划技术标准体系既是编制城乡规划的基础依据,⼜是依法规范城乡规划编制单位⾏为,以及政府和社会公众对规划制定和实施进⾏监督检查的重要依据。

城乡规划涉及的各项建设内容必须严格按照国家标准进⾏,规划中各项建设指标不得突破国家标准确定的指标控制值;政府和公众要通过与国家有关标准的对照,清晰判断规划内容是否合法,建设⾏为是否符合要求;承担城乡规划编制的单位违背国家有关标准编制城乡规划,依违法情节的严重程度,要承担被责令改正、罚款、停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书、赔偿等法律后果。

城乡规划标准建设⼯作逐步⾛上正轨,始于20世纪90年代初。

1990年7⽉,建设部发布了国家标准《城市⽤地分类与规划建设⽤地标准》,随后⼜相继公布了《城市⽤地分类代码》、《城市居住区规划设计规范》等标准。

1993年,建设部完成了《城市规划标准规范体系》,经过2003年和2006年两次修订后,形成了《城乡规划技术标准体系》(《⼯程建设标准体系(城乡规划部分)》)。

城乡规划技术标准体|考试⼤|系共分为三个层次。

第⼀层为基础标准,是指作为其他标准的基础并普遍使⽤,具有⼴泛指导意义的术语、符号、计量单位、图形、模数、基本分类、基本原则等的标准;第⼆层为通⽤标准,是针对某⼀类标准化对象制定的覆盖⾯较⼤的公共标准;第三层为专⽤标准,是指针对某⼀具体标准化对象或作为通⽤标准的补充、延伸制定的专项标准。

《城乡规划技术标准体系》,共包括城乡规划技术标准48项。

其中基础标准6项,通⽤标准11项,专⽤标准31项。

城乡规划法律法规1、城市规划法:规定了城市规划的编制、审批、修改和实施程序,明确了城市规划的强制性原则和要求,如保护城市历史文化遗产、保护城市生态环境、保障城市公共安全等。

2、土地管理法:规定了土地使用权的出让、转让、出租、抵押等行为,明确了土地利用的规划、保护和利用要求,如保护耕地、节约用地、合理利用土地等。

3、建筑法:规定了建筑物的设计、施工、验收、使用和维护要求,明确了建筑物的质量安全和环境保护要求,如保障建筑物的结构安全、节能减排、减少环境污染等。

4、城市管理法:规定了城市管理机构的职责和权限,明确了城市管理工作的原则和要求,如维护城市公共秩序、保障城市基础设施的正常运行等。

这些法律法规对于保障城市健康有序发展具有重要意义。

它们规范了城市规划和建设行为,避免了城市规划的随意性和不合理性,保障了城市规划的合法性和有效性。

它们明确了土地利用和建筑物的使用要求,避免了土地资源的浪费和不合理利用,保障了土地利用的合理性和可持续性。

它们规范了城市管理机构的职责和权限,保障了城市管理工作的有效开展,维护了城市公共秩序和基础设施的正常运行。

城乡规划法律法规是城市规划和建设的重要法律制度,对于保障城市健康有序发展具有重要意义。

它们规范了城市规划和建设行为,明确了土地利用和建筑物的使用要求,并规范了城市管理机构的职责和权限,为城市的发展提供了坚实的法律保障。

引言城乡规划法律制度是调整城乡规划活动中相关主体之间权利义务关系的法律规范的总称。

随着城市化进程的加速,城乡规划法律制度在协调城乡发展、优化资源配置、促进社会公平等方面的作用日益突出。

然而,在实践中,城乡规划法律制度仍存在一些问题和不足之处,亟待研究和改进。

本文旨在探讨城乡规划法律制度的相关问题,以期为完善该制度提供参考。

文献综述近年来,国内外学者针对城乡规划法律制度进行了广泛研究。

主要集中在以下几个方面:1)城乡规划法律制度的内涵、特征和历史演变;2)城乡规划法律制度与城市化、可持续发展等宏观议题的关系;3)城乡规划法律制度的实施效果及其影响因素;4)城乡规划法律制度的国际比较与借鉴。

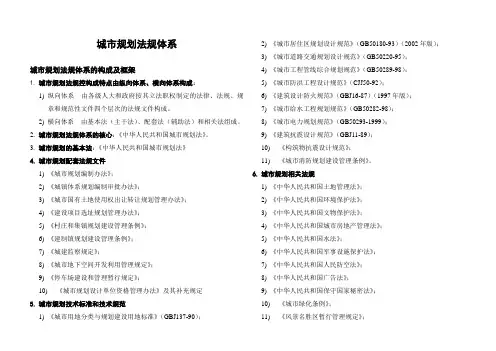

城市规划法规体系城市规划法规体系的构成及框架1.城市规划法规控构成特点由纵向体系、横向体系构成:1)纵向体系由各级人大和政府按其立法职权制定的法律、法规、规章和规范性文件四个层次的法规文件构成。

2)横向体系由基本法(主干法)、配套法(辅助法)和相关法组成。

2.城市规划法规体系的核心:《中华人民共和国城市规划法》。

3.城市规划的基本法:《中华人民共和国城市规划法》4.城市规划配套法规文件1)《城市规划编制办法》;2)《城镇体系规划编制审批办法》;3)《城市国有土地使用权出让转让规划管理办法》;4)《建设项目选址规划管理办法》;5)《村庄和集镇规划建设管理条例》;6)《建制镇规划建设管理条例》;7)《城建监察规定》;8)《城市地下空间开发利用管理规定》;9)《停车场建设和管理暂行规定》;10)《城市规划设计单位资格管理办法》及其补充规定5.城市规划技术标准和技术规范1)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90);2)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版);3)《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95);4)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);5)《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92);6)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(1997年版);7)《城市给水工程规划规范》(GB50282-98);8)《城市电力规划规范》(GB50293-1999);9)《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89);10)《构筑物抗震设计规范》;11)《城市消防规划建设管理条例》。

6.城市规划相关法规1)《中华人民共和国土地管理法》;2)《中华人民共和国环境保护法》;3)《中华人民共和国文物保护法》;4)《中华人民共和国城市房地产管理法》;5)《中华人民共和国水法》;6)《中华人民共和国军事设施保护法》;7)《中华人民共和国人民防空法》;8)《中华人民共和国广告法》;9)《中华人民共和国保守国家秘密法》;10)《城市绿化条例》;11)《风景名胜区暂行管理规定》;12)《中华人民共和国建筑法》;13)《中华人民共和国森林法》;14)《中华人民共和国公路法》;15)《城市道路管理条例》;16)《基本农田保护条例》;17)《中华人民共和国行政许可法》;18)《中华人民共和国行政复议法》;19)《中华人民共和国行政诉讼法》;20)《中华人民共和国行政处罚法》;21)《中华人民共和国国家赔偿法》。

城乡规划的法律法规都有哪些城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局,同时也是促进我国发展的组成部分,而在法律上,对城乡规定也有相关的法律规定。

以下是由店铺为大家整理的城乡规划实施的法律法规,希望能帮到你们。

城乡规划实施的法律法规第一章总则第一条为了加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展,制定本法。

第二条制定和实施城乡规划,在规划区内进行建设活动,必须遵守本法。

本法所称城乡规划,包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。

城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划。

详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。

本法所称规划区,是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要,必须实行规划控制的区域。

规划区的具体范围由有关人民政府在组织编制的城市总体规划、镇总体规划、乡规划和村庄规划中,根据城乡经济社会发展水平和统筹城乡发展的需要划定。

第三条城市和镇应当依照本法制定城市规划和镇规划。

城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求。

县级以上地方人民政府根据本地农村经济社会发展水平,按照因地制宜、切实可行的原则,确定应当制定乡规划、村庄规划的区域。

在确定区域内的乡、村庄,应当依照本法制定规划,规划区内的乡、村庄建设应当符合规划要求。

县级以上地方人民政府鼓励、指导前款规定以外的区域的乡、村庄制定和实施乡规划、村庄规划。

第四条制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源和历史文化遗产,保持地方特色、民族特色和传统风貌,防止污染和其他公害,并符合区域人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。

在规划区内进行建设活动,应当遵守土地管理、自然资源和环境保护等法律、法规的规定。

县级以上地方人民政府应当根据当地经济社会发展的实际,在城市总体规划、镇总体规划中合理确定城市、镇的发展规模、步骤和建设标准。

城乡规划法的发展史一、规划法起源规划法最早起源于英国,而英国的城乡规划法规起源于对公共卫生和住房问题的关注。

18世纪末19世纪初,工业化大规模生产导致社会结构的急剧变革,城市中的人口规模膨胀、环境恶化以及住房短缺问题尤为突出。

1848年和1875年的《公共卫生法》、1866年的《环境卫生法》成为政府解决环境和住房问题的重要法规。

从19世纪70年代开始,各地方政府在不同程度上发展自己的地方住房法规,规定诸如日照间距、居住密度、卫生设施等一些基本标准。

1909年英国政府颁布了《住房与城市规划法案》(Housing & Town Planning Act 1909),标志着城市规划作为政府职能的真正开始。

二、历史发展脉络英国城乡规划法的历史发展阶段,按时间顺序大致可以分公共卫生法、住宅法和城乡规划法三个阶段,这三个阶段构成了英国城市规划法规演变的一个连续的过程。

现在城乡规划法成为最重要、最全面和意义深远的法规,而公共卫生法和住宅法并没有完全废除,仍然在各自的领域发挥作用。

1、公共卫生法:1848~1890年一切源于英国的工业革命。

社会化大生产使大批农业人口进入城镇,使城市人口在短时间内急剧膨胀。

一方面是城市政府没有应对人口在短时间内的集中的经验,另一方面是工业经济对工人的剥削,尽量降低生产成本,工人们只能获得廉价的、临时性的、甚至邻近工厂的庇护场所,卫生条件和环境卫生都很差。

由于没有针对这些问题的先例,还没有任何对建筑及其环境进行控制的规章制度,这些新建的场所都非常拥挤,基本上不太考虑通风和卫生的要求。

这种发展方式给公共卫生所造成的后果一直没有得到有效控制,直到1848年国会第一次颁布有关公共卫生的法令——《1848年公共卫生法》。

这是一系列公共卫生法令的第一部,具有纪念意义。

接下来《1875年公共卫生法》对之前的法令进行了适当的删节和合并,并加入了更多有关公共卫生保护和提高的内容。

有关新建街道和建筑的法规可由地方政府部门制订,实现了对未来建筑和未来街道的设计控制。

1、城市性质:(designatedfunctionofcity)是城市在一定地区、国家以至更大范围内的政治、经济、与社会发展中所处的地位和所担负的主要职能。

是城市在国家或地区政治、经济、社会和文化生活中所处的地位、作用及其发展方向。

2、城市人口机械增长率:一年内城市人口因迁入和迁出因素的消长,导致人口增减的绝对数量与同期该城市年平均总人口数之比。

3、城市功能分区:城市功能分区是按功能要求将城市中各种物质要素,如工厂、仓库、住宅等进行分区布置,组成一个互相联系、布局合理的有机整体,为城市的各项活动创造良好的环境和条件。

4、居住小区:(housingestate)是以住宅楼房为主体并配有商业网点、文化教育、娱乐、绿化、公用和公共设施等而形成的居民生活区。

5678910镇。

111213141516171819、货物流通中心20、雅典宪章:21、人口百岁图:各年龄段的人口数量的图,横坐标是年龄(0——100),纵坐标是对应的人口22、OD调查:即交通起止点调查又称OD交通量调查,OD交通量就是指起终点间的交通出行量。

“O”来源于英文ORIGIN,指出行的出发地点,“D”来源于英文DESTINATION,指出行的目的地23、市域城镇体系规划24、里坊制:里坊制的确立期,相当于春秋至汉。

把全城分割为若干封闭的“里”作为居住区,商业与手工业则限制在一些定时开闭的“市”中。

统治者们的宫殿和衙署占有全城最有利的地位,并用城墙保护起来。

“里”和“市”都环以高墙,设里门与市门,由吏卒和市令管理,全城实行宵禁。

25、热岛效应:一个地区的气温高于周围地区的现象。

26、邻里单位:为适应现代城市因机动交通发展而带来的规划结构的变化,改变过去住宅区结构从属于道路划分为方格状而提出的一种新的居住区规划理论。

27、风玫瑰图:在极坐标底图上点绘出的某一地区在某一时段内各风向出现的频率或各风向的平均风速的统计图。

28、轻轨交通:轻轨交通是城市轨道交通的一种,也就是人们常说的快速有轨交通,是上世纪七十年代发展起来的一种新型城市公共交通系统29、新城市主义:城市主义是20世纪90年代初提出的城市规划一个新的城市设计运动。