有机电致发光发展历程及TADF材料的发展进展

- 格式:docx

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:17

<有机化学进展>结课论文题目:有机电致发光材料的研究现状院系:专业:班级:学号:姓名:有机电致发光材料的研究现状摘要:本文对有机电致发光显示器件的发展历史,器件结构、工作特征、发光器件(OLED)的优点、发展现状和趋势等都做了简要的概括。

详细介绍了有机发光材料的研究状况,包括小分子发光材料、高分子(聚合物)发光材料,以及新材料的开发。

最后总结了国外OLED技术的发展状况。

关键词:小分子有机电致发光有机高分子聚合物电致发光Research and developmentof organic electroluminescent materials Abstract Organic light-emitting diodes (OLEDs), having excellent properties of low driving voltage and brightemission, have been extensively studied due to their possible applications for flat panel color displays.At the same time, or-ganic electroluminescent materials have been made with an outstanding progress.And thestatus of organic electrolumi-nescent materials(including evaporated molecules and polymers)were reported in this paper.Key words OLED, organic luminescent materials, evaporated molecules and polymers有机电致发光显示(organic electroluminesence Display)技术被誉为具有梦幻般显示特征的平面显示技术,因其发光机理与发光二极管(LED)相似,所以又称之为OLED(organic light emitting diode)。

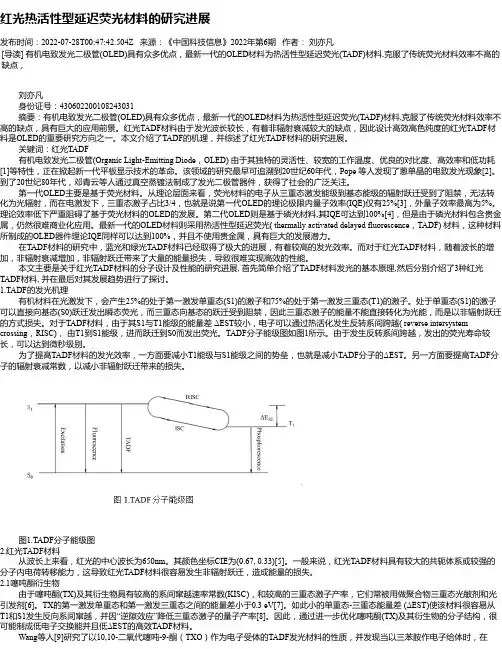

红光热活性型延迟荧光材料的研究进展发布时间:2022-07-28T00:47:42.504Z 来源:《中国科技信息》2022年第6期作者:刘亦凡[导读] 有机电致发光二极管(OLED)具有众多优点,最新一代的OLED材料为热活性型延迟荧光(TADF)材料,克服了传统荧光材料效率不高的缺点,刘亦凡身份证号:******************摘要:有机电致发光二极管(OLED)具有众多优点,最新一代的OLED材料为热活性型延迟荧光(TADF)材料,克服了传统荧光材料效率不高的缺点,具有巨大的应用前景。

红光TADF材料由于发光波长较长,有着非辐射衰减较大的缺点,因此设计高效高色纯度的红光TADF材料是OLED的重要研究方向之一。

本文介绍了TADF的机理,并综述了红光TADF材料的研究进展。

关键词:红光TADF有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED) 由于其独特的灵活性、较宽的工作温度、优良的对比度、高效率和低功耗[1]等特性,正在掀起新一代平板显示技术的革命。

该领域的研究最早可追溯到20世纪60年代,Pope 等人发现了蒽单晶的电致发光现象[2]。

到了20世纪80年代,邓青云等人通过真空蒸镀法制成了发光二极管器件,获得了社会的广泛关注。

第一代OLED主要是基于荧光材料。

从理论层面来看,荧光材料的电子从三重态激发能级到基态能级的辐射跃迁受到了阻禁,无法转化为光辐射,而在电激发下,三重态激子占比3/4,也就是说第一代OLED的理论极限内量子效率(IQE)仅有25%[3],外量子效率最高为5%。

理论效率低下严重阻碍了基于荧光材料的OLED的发展。

第二代OLED则是基于磷光材料,其IQE可达到100%[4],但是由于磷光材料包含贵金属,仍然很难商业化应用。

最新一代的OLED材料则采用热活性型延迟荧光( thermally activated delayed fluorescence,TADF) 材料,这种材料所制成的OLED器件理论IQE同样可以达到100%,并且不使用贵金属,具有巨大的发展潜力。

有机电致发光材料与器件有机电致发光器件发展及展望综述有机电致发光器件发展及展望综述中文摘要有机电致发光器件(organic light-emitting device, OLED)目前已成为平板信息显示领域的一个研究热点。

OLED具有平板化、自发光、色彩丰富、响应快、视野宽及易于实现超薄轻便等优点,被认为是未来最有可能替代液晶显示器和等离子显示器的一种新技术,同时可以用做照明和背光源。

但是,其制作成本高、良品率低等不足有待解决。

OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。

而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。

为了形像说明OLED构造,可以将每个OLED单元比做一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。

每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。

OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。

被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。

主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。

主动式的OLED比较省电,但被动式的OLED显示性能更佳。

关键词有机电致发光器件器件性能结构优化空穴阻挡- I -Organic Light-Emitting Devices PerformanceOverviewtianjia(Class0413 Grade2006 in College of Information&Technology,JilinNormal University, Jilin Siping 136000)Directive Teacher: jiang wen long(professor)Abstract Electroluminescent devices (organic light-emitting device, OLED) flat panel information display has become a hot topic in the field. OLED technology has a flat, self-luminous, rich colors, fast response, wide horizons and easy to implement the advantages of ultra-thin light, is considered the next best possible alternative to liquid crystal displays and plasma displays, a new technology while can be used as lighting and backlight. However, its high production cost, low rate of less than good product to be resolved. OLED display technology with the traditional LCD display in different ways, no backlight, with a very thin coating of organic materials and glass substrate, when a current is passed, these organic materials will be light. OLED display screen can be done but lighter and thinner, larger viewing angle, and can significantly save power.To image shows OLED structure, each OLED element can be likened to a hamburger, light-emitting material is sandwiched in betweenthe vegetables. Each OLED display unit can be controlled to produce three different colors of light. OLED and LCD as well- II -as active and passive distinction. Passive mode selected from the ranks of the unit address to be lit. Active mode, OLED module has a thin film transistor (TFT), light-emitting unit in the TFT-driven light. More active in OLED power, but the passive OLED display performance better.Keywords oledHole blocking Device performance- III - Structural optimization目录第1章绪论.................................................................................................... (1)1.1 有机电致发光的发展背景 (1)1.2 国内外动态和进展 (3)1.3 课题研究的意义 (4)第2章有机电致发光器件的相关理论 (5)2.1 有机电致发光器件发光机理 (5)2.2 小分子有机电致发光材料..................................... (6)第3章有机电致发光器件的制备与测试 (8)3.1 实验材料和仪器 (8)3.2 主要材料和试剂 (8)3.3 膜层制备.................................................................................................... . (9)第4章OLED的基本要素 (10)4.1 OLED的关键工艺 (10)4.2 OLED的彩色化技术 (11)4.3 OLED的优缺点 (13)4.4 OLED的应用..................................................................................................144.5 技术分类.................................................................................................... .. (15)第5章OLED的驱动方式 (17)5.1 无源驱动.................................................................................................... .. (17)5.2 有源驱动.................................................................................................... .. (18)5.3 主动式与被动式比较 (19)第6章结论和展望..................................................................................................206.1 结论.................................................................................................... . (20)6.2 展望.................................................................................................... . (21)结论.................................................................................................... . (22)参考文献.................................................................................................... . (24)附录.................................................................................................... (25)致谢.................................................................................................... (26)- IV -第1章绪论1.1 有机电致发光的发展背景显示器集电子、通信和信息处理技术于一体,被视为电子工业在本世纪继电子和计算机之后的又一个重大发展机会。

有机电致发光发展历程及TADF材料的发展进展有机电致发光发展历程及TADF材料的发展进展1.1引⾔有机光电材料(Organic Optoelectronic Materials),是具有光⼦和电⼦的产⽣、转换和传输等特性的有机材料。

⽬前,有机光电材料可控的光电性能已应⽤于有机发光⼆极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)[1,2,3],有机太阳能电池(Organic Photovoltage,OPV)[4,5,6],有机场效应晶体管(Organic Field Effect Transistor,OFET)[7,8,9],⽣物/化学/光传感器[10,11,12],储存器[13,14,15],甚⾄是有机激光器[16,17]。

和传统的⽆机导体和半导体不同,有机⼩分⼦和聚合物可以由不同的有机和⾼分⼦化学⽅法合成,从⽽可制备出⼤量多样的有机半导体材料,这对于提⾼有机电⼦器件的性能有⼗分重要的意义。

其中,有机电致发光近⼗⼏年来受到了⼈们极⼤的关注。

有机电致发光主要有两个应⽤:⼀是信息显⽰,⼆是固体照明。

在信息显⽰⽅⾯,⽬前市⾯上主流的显⽰产品是液晶显⽰器(Liquid Crystal Display,LCD),它基本在这个世纪初取代了阴极射线管显⽰,被⼴泛应⽤于各种信息显⽰,如电脑屏幕,电视,⼿机,以及数码照相机等。

但是,液晶显⽰器也有其特有的缺点,⽐如响应速度慢,需要背光源,能耗⾼,视⾓⼩,⼯作温度范围窄等。

所以⼈们也迫切需要寻求⼀种新的显⽰技术来改变这种局⾯。

有机发光⼆级管显⽰器(OLED)被认为极有可能成为下⼀代显⽰器。

因为其是主动发光,相对于液晶显⽰器有着能耗低,响应速度快,可视⾓⼴,器件结构可以做的更薄,低温特性出众,甚⾄可以做成柔性显⽰屏等优势。

但是,有机发光显⽰技术⽬前还有许多瓶颈需要解决,尤其是在蓝光显⽰上,还需要⾯对蓝光显⽰的⾊度不纯,效率不⾼,材料寿命短的挑战。

蓝光有机电致发光发展史Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!蓝光有机电致发光(OLED)技术是一种新型的显示和照明技术,具有高亮度、高对比度、广视角、薄型轻薄等优势,被誉为下一代平板显示技术。

其发展历程可以追溯至上世纪60年代初,在当时还处于起步阶段的平面显示技术领域,OLED技术的出现一度被认为是继液晶显示技术之后的另一次重大突破。

以下是蓝光有机电致发光的发展史:1. 1960年代初:在二十世纪五十年代至七十年代期间,Nicholas Holonyak Jr. 和奥图·海伦试图在有机材料中实现电致荧光。

有机电致发光材料的研究进展及前景摘要:有机电致发光器件(OLED) 是在电场作用下,以有机材料为活性发光层的器件。

由于OLED 具有亮度高、响应快、视角宽、工艺简单、可柔性等优点,在现代科学研究及技术应用中备受关注。

本文简要论述有机电致发光设备的发展史、发光机理、器件结构及所需的材料,并对其用途和前景作了一定介绍。

关键词:有机电致发光器件(OLED) ,发展史,结构,功能材料1 OLED 的发展史电致发光(EL )是在电场的作用下活性材料产生发光的过程有机电致发光是以有机材料为活性层的EL过程(OEL),该器件也称为有机发光二极管(OLEDs)。

20 世纪年代,通过对单晶蒽施加偏电压,人们第一次观察到有机电致发光现象[12。

1970年,Williams和Schadt]3]利用蒽单晶首次构筑了显示器件,为了防止空气中器件老化,该显示器件还进行封装。

1982年,Vineett[4]等以半透明的金作阳极,通过真空蒸镀制备了600mm厚的非晶蒽薄膜器件,在直流驱动下得到较亮的EL o但该薄膜质量不好,电子注入效率低,存在易击穿等缺点这些早期的研究,受到单晶生长困难器件寿命短暂或者极高驱动电压等不良因素困扰,没有得到进一步发展及应用,但这些工作为后续发展奠定了坚实的理论基础。

国际上OLED器件的大规模研发始于20世纪80年代末。

1987年美国柯达公司的邓青云博士等发明了三明治型有机双层薄膜电致发光器件,标志着有机电致发光技术进入了孕育实用化时代]5,6]。

在他们的原创性工作中,构筑了一个包含空穴传输层TPD和电子传输层Alq的双层器件结构。

由于器件结构中同时含有空穴注入传输层和电子注入传输层,大大降低了驱动电压,提高了载流子的复合效率,使有机EL的外量子效率提高到1%,功率效率达到1.5lm/w,在小于10V的电压下亮度达到1000cd/m2。

OELD技术的发展时间并不很长,但发展速度较快。

近几年,随着市场对高质量、高可靠性、大信息量显示器件的需求日益增加,OLED技术更是得到了长足的发展,目前已有多种OLED产品投入市场。

实验研究:有机电致发光材料的研究进展标题:有机电致发光材料的研究进展一、引言有机电致发光,也被称为有机发光二极管(OLED),是近年来显示技术领域的重要突破。

与传统的阴极射线管(CRT)和液晶显示屏(LCD)相比,OLED具有更高的亮度、更丰富的色彩和更快的响应时间,使其在平板显示、照明和可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景。

本文将重点探讨有机电致发光材料的研究进展。

二、有机电致发光材料的分类有机电致发光材料主要由荧光有机化合物和磷光有机化合物两种类型组成。

荧光有机化合物的主要特点是具有高效率的内部转换,能够实现近100%的自旋三重态的转化成为较长寿命的激发态单重态,因此具有较高的发光效率和色纯度。

磷光有机化合物则是一种自旋轨道耦合体系,具有较长的寿命,适用于长寿命照明和传感器等领域。

三、荧光有机化合物的研究进展近年来,荧光有机化合物的研究主要集中在提高发光效率和色纯度上。

通过分子设计和合成策略,研究人员成功开发出了一系列具有高量子效率和优异色纯度的荧光有机化合物。

例如,通过引入重原子效应、增加共轭体系和优化分子构型等方法,可以显著提高荧光有机化合物的发光效率。

此外,研究人员还通过开发新型荧光染料和聚合物基质,实现了荧光OLED的高亮度和长寿命。

四、磷光有机化合物的研究进展磷光有机化合物的研究则主要集中在提高发光寿命和稳定性上。

通过调控分子的自旋轨道耦合效应和优化分子的能级结构,研究人员成功开发出了一系列具有长寿命和高稳定性的磷光有机化合物。

例如,通过引入重金属原子和优化分子的配位环境等方法,可以显著提高磷光有机化合物的发光寿命。

此外,研究人员还通过开发新型磷光染料和聚合物基质,实现了磷光OLED的高亮度和长寿命。

五、结论与展望随着科学技术的不断进步和市场需求的持续增长,有机电致发光材料的研究将继续深入进行。

未来,我们可以期待看到更高效、更稳定和更多样化的有机电致发光材料的出现,以满足各种应用场景的需求。

紫外有机电致发光材料的研究进展摘要:发光材料分为电致发光材料和光致发光材料。

其中紫外有机发光相对于其它发光技术,具有面发光、全视角、低驱动电压、低功耗、低制备成本等诸多优势,其应用前景更加广阔。

文章对紫外有机发光的研究进行概述,分别从材料类别和器件结构角度回顾相关研究进展,总结和分析该技术存在的问题并提出解决途径。

关键词:有机电致发光二极管;紫外发光;研究进展引言目前,世界各国对高效和操作性能稳定的有机发光材料展开了全面广泛的研究, 新材料不断涌现, OLED的发展十分迅猛。

有机电致发光具有主动发光图像质量好驱动电压低发光效率高响应速度快分辨率高可视角度广全固态使用温度范围宽可柔性显示等诸多优点,被认为是最可能取代液晶的第三代显示技术自从1987 年邓青云等人开创异质结器件结构以来[1],有机发光技术经历了近二十年飞速发展,其器件性能已经基本达到实用化要求,现在正处于产业化推广阶段有机发光的研究领域也逐步从可见光波段扩展至非可见光范围,包括近红外光和长波紫外光波段迄今为止,公开报道的有机电致发光均是长波紫外线,其波长范围为 320~ 400nm 长波紫外有机电致发光的应用前景广阔,包括:<1)显示领域:在全彩显示中作为可见光的激发光源,可保证彩色显示的颜色稳定性,解决目前有机发光普遍存在的因为各种颜色衰减速率不同而造成的色稳定性差的问题;<2)涂料固化颜料固化光刻的紫外光光源;<3)生物学:360nm 波长的 UVA紫外线符合昆虫类的趋光性反应曲线,可制作诱虫灯来诱杀害虫紫外线也具有生理作用,能杀菌消毒帮助人体保健治疗皮肤病和软骨病等;<4)仪器分析: 300~420nm 波长的 UVA紫外线可透过完全截止可见光的特殊着色玻璃灯管,仅辐射出以 365nm 为中心的近紫外光,可用于矿石药物食品分析油烟光氧化分解光触酶<二氧化钛)等;<5)信息存储:紫外线有化学作用能使照相底片感光,紫外光作为读取信息光源,相对可见光源还可以增大信息容量本文对紫外有机发光的研究进行概述,分别从材料类别和器件结构角度回顾紫外有机发光的研究进展,总结和分析该技术存在的问题并提出相关解决途径1、紫外有机电致发光材料分类紫外光子要求能量大于 3eV,同时因为辐射退激之前存在能量损失,所以紫外发光材料必须具有很宽的带隙,决定了作为紫外发光的有机材料可选性较小目前长键共轭发光基团材料的带宽相对较窄,作为紫外发光材料比较困难,绝大部分紫外发光材料都是短键共轭的就紫外发光基团类型,可将发光材料分为以下几类<1)唑类衍生物紫外发光材料<如图 1 所示)1995年, Magnus Berggren等人以PTOPT和PBD的混合物为空穴注入和传输层, PBD 为发光体,实现峰值在 394nm 的紫外光发射,率先将有机发光的发光波长扩展到紫外发光领域[2],但发光效率相对较低,外量子效率不足 0.1% 随后基本没有以唑类衍生物为紫外发光体的报道直到 2007 年,日本信州大学研究小组才利用二噁唑衍生物<OXD- 7)作为电子传输性的紫外发光材料制成了高效率大功率的紫外发光器件,量子效率达 0.8%,最大辐射功率超过10mW/cm2,基本满足市场应用要求[3]2008 年,香港大学研究小组为研究载流子向宽带隙发光材料的载流子平衡注入问题,应用另一种唑类衍生物TPBI<是目前最常用的一种空穴阻挡 / 激子限制材料)作为发光体,发光器件的主发光波长为370nm,并伴随着其它有机材料在可见光波段发光[4]也是在 2008 年, Mikami 在 46 届国际信息显示会议报道了以TAZ作为发光材料,器件的主发光波长为 380nm,外量子效率高达 4.1%,这是目前见到的最高效率的紫外发光器件[5]将它作为白光三原色的激发光源制备白光器件,发现器件光谱几乎不随驱动电压变化,色稳定性极佳<2)聚硅烷类紫外发光材料<如图 2所示)聚硅烷的主链全部是硅原子以键形式连接,光学带隙为3~4eV,低温条件下有较弱的紫外发光能力,这是目前研究最多的一类紫外发光材料但因为聚硅烷存在结构缺陷,其在室温条件下缺乏可见波段光 1997 年,日本研究小组用丁基苯间隔取代硅原子,合成具有刚性结构的PBPS,提高材料玻璃化温度同时并排除发射缺陷,制备了发光波长为407nm 光谱半高宽仅 15nm 的近紫外发光器件,开启聚硅烷材料作为紫外发光体的研究[6]随后,Hoshino 等人以 PBPS 为发光层改进器件结构,将外量子效率由 0.1%提高到0.2%[7]据报道,如果接上侧链,聚硅烷的发射带宽将变窄<15nm),并同时其紫外光的荧光量子效率将高达 76%,在紫外发光器件中具有很大的发展前景因此 Seki 等人在聚硅烷的侧链分别接丁基和苯基合成PS- 4,在室温条件发紫外光,其器件的主发光波长达到惊人的 357nm[8]不足的是,该器件在可见光也有明显的发光,他们认为是因为缺陷引起的[9]<3)联苯衍生物<如图 2 所示)2004 年,吉林大学马於光小组合成联苯衍生物作为发光材料,发光峰在372nm,是室温下第一个纯有机紫外发光器件[10]2006 年美国西北海洋国家实验室进行化学结构改进,合成了含磷联苯化合物PO1,光谱进一步蓝移到 338nm,但外量子效率较低<小于0.1%),同时在400~500 范围存在发光,作者将其归结为磷光发射或者是聚集效应[11]将它作为FIRPIC的主体材料,蓝色磷光器件的外量子效率高达 7.8%,应用前景广阔<4)苯胺类紫外发光材料<如图 3 所示)苯胺类紫外发光材料的报道相对较少,主要是香港科技大学和日本大阪大学开展过该方面工作2001年,香港科技大学研究小组以TPD为发光层,利用TPD与GaN2的量子阱结构,器件主发光长为400nm,但发光效率只有0.35%[12]随后,日本大阪大学以F- TBB 作为空穴阻挡层,将TPD的发光效率提高到了1.4%[13]2003 年该小组合成了F2PA,其发光峰值在405nm,外量子效率达1.95%[14]<5)芴类紫外发光材料<如图 4 所示)Chao 等人合成了双芴类衍生物 B2,拥有 374nm 和 392nm 两个发光峰,效率高达 3.6%[15]但是因为该分子尺寸较小,又是对称结构,所以容易结晶为此,日本九州大学通过改进结构,增大分子结构或者是合成非对称结构,明显提高了材料的薄膜稳定性[16]螺旋双芴具有较大的分子结构,可以减小与周围分子形成激基复合物或缔合物的可能性例如, SBF薄膜在空气中存放 3 到 5 个月依然保持透明性,相对PBD TPD 等小分子薄膜仅能存放数小时有了很大提高不仅如此,利用该类材料制备的紫外发光器件依然可以保持高达 2.9%的外量子效率,具有很大的应用潜力[16]基于芴和聚硅烷在紫外发光的优异性能,美国华盛顿大学将螺旋双芴基接在聚硅烷主链上,将荧光量子效率提高到56%,器件的主发光波长在398nm,外量子效率高达 1.59%[17]<6)咔唑类紫外发光材料<如图 5 所示)咔唑又叫 9- 氮(杂>芴,是早期研究有机紫外发光器件的最常用材料 2001年,美国爱荷华州立大学研究小组选用带隙更宽的CBP 作为发光层,器件主发光波长在 390nm,外量子效率高达 1.25%,最大辐射功率也达到 0.38mW/cm2[18],因此该材料应用前景相对较好我们研究小组也合成了一类四芳基取代的咔唑类衍生物<MTPC ),其材料的主发光波长为 395nm,光谱半高宽小于 40nm,光荧光量子效率达到 47%[19]最近研究结果表明,以该材料作为紫外发光层,器件的外量子效率达到 3%,最大辐射功率为 8mW/cm2,应用潜力广阔[20]2、紫外有机电致发光存在的问题和解决途径<1)紫外发光材料的稳定性有待提高因为紫外发光材料的带隙较宽,决定了其电子共轭长度较短,分子尺寸较小,所以许多小分子发光材料的结晶温度较低薄膜稳定性差,影响器件的光电性能例如PBD 的结晶温度只有 60℃, TAZ的结晶温度也低于70℃目前常用的解决途径是制备螺旋结构和星形结构材料,例如 spiro- PBD 和螺旋双芴等;<2)色纯度不高紫外发光器件往往伴随着可见光区域的发光,究其原因种类众多,主要包括:紫外发光材料的薄膜存在结构缺陷致使附近激子发可见光;发光材料与邻近材料因为相互作用而产生激基复合物;空穴或电子无法有效注入到发光层,导致激子形成区域不在紫外发光层中目前已报道的解决途径是改进材料结构,增大分子尺寸或者是合成非对称的分子结构例如,螺旋双芴相对双芴类材料具有较大的分子结构,除可以提高成膜性外,还能减小与周围分子的相互作用,避免形成激基复合物或缔合物;<3)紫外发光器件的激子形成区域不容易控制有机材料带隙普遍较窄,决定了紫外发光器件的激子限制材料的选择性非常小,这就要求必须实现载流子向紫外发光的平衡注入与传输,使激子形成区域在紫外发光层中然而,紫外发光材料的价带能级普遍较低,空穴往往很难注入到紫外发光层中目前的解决办法,一方面是合成限制激子和阻挡载流子的新型材料例如,日本大坂大学研究表明,紫外发光器件的发光效率与空穴阻挡层紧密有关,为此他们合成一系列的硼烷类衍生物,促进向宽带隙发光材料电子注入,同时,也对空穴载流子起到阻挡作用[21]另一种解决办法是提高空穴向发光层的注入能力其中,可以提高阳极界面的空穴注入能力,例如采用PEDOT:PSS[22]F16CuPc[3]帮助空穴注入,实现器件的纯紫外发光,也可以选择合适价带能级的空穴传输材料,实现空穴向发光层的有效注入[4,22]结论随着社会进步,市场需求对紫外光源提出了更高的要求紫外有机发光相对于其它发光技术,具有面发光低驱动电压高发光效率低制备成本全视角等诸多优势,其应用前景更加广阔尽管紫外有机发光研究较少,存在发光材料种类较少发光效率不高器件寿命较低等问题,但随着有机半导体理论的持续完善以及有机光电子器件制备技术的不断成熟,相信紫外发光将逐一解决各种问题,达到应用要求,迅速发展起来参考文献[1] C. W. Tang, S. A. VanSlyke. Organic electrolumines cent-diodes [J ].Applied Phys ics Letters , 1987, 51: 913- 915.[2] M. Berggren, M. Grans troim, O. Inganas , M. Anders son.Ultravioletelectrolumines cence from an organic lightemitting diode [J]. Advanced Materials , 1995, 7:900- 903.[3] M. Ichikawa, K. Kobayashi, T. Koyama, Y. Taniguchi.Intens e and efficientultraviolet electrolumines cencefrom organic light- emitting devices with fluorinatedcopper phthalocyanine as hole injection layer [J]. ThinSolid Films , 2007, 515: 3932- 3935.[4] A. M.- C. Ng, A. B. Djuris ic, K.- H. Tam, K. W. Cheng,W.- K. Chan, H. L.Tam, K.- W. Cheah, A. W. Lu, J.Chan, A. D. Rakic. 3,4,9,10- Perylenetetracarboxylicdiimideas an interlayer for ultraviolet organic light emittingdiodes [J]. Optics Communications , 2008, 281:2498- 2503.[5] A. Mikami, Y. Mizuno, S. Takeda. 17.2: High EfficiencyUltraviolet LightEmitting Organic Devices and ItsApplication to White Light Source [C]. SID Sympos iumDiges t of Technical Papers , 2008, 39: 215- 218.[6] C.- H. Yuan, S. Hoshino, S. Toyoda, H. Suzuki, M. Fujiki,N. Matsumoto.Room- temperature near- ultravioletelectrolumines cence from a linear s ilicon chain [J].Applied Phys ics Letters , 1997, 71: 3326- 3328.[7] H. Suzuki, S. Hoshino, C. H. Yuan, M. Fujiki, S. Toyoda,N. Matsumoto. Near-ultraviolet Light- emitting diodesbas ed on - conjugated linear s ilicon- backbonepolymers [J]. IEEE journal of s elected topics in quantumelectronics , 1998, 4: 129- 136.[8] A. Sharma, M. Katiyar, Deepak, S. Seki, S. Tagawa.Room temperatureultraviolet emis s ion at 357 nm frompolys ilane bas ed organic light emitting diode [J]. AppliedPhysics Letters, 2006, 88: 143511- 143513.[9] A. Sharma, M. Katiyar, Deepak, S. Seki, Polys ilanebas ed organic lightemitting diodes : Simultaneousultraviolet and vis ible emis s ion [J].Journal of AppliedPhysics, 2007, 102: 084506- 084507.[10] H. Zhang, B. Yang, Y. Zheng, G. Yang, L. Ye , Y. Ma, X.Chen, G. Cheng, S.Liu. New Biphenyl Derivative withPlanar Phenyl- Phenyl Conformation in Crys tal at RoomTemperature Exhibits Highly Efficient UV Light- Emitting[J]. The Journal of Phys ical Chemis try, 2004, B108:9571- 9573.[11] P. E. Burrows , A. B. Padmaperuma, L. S. Sapochak,P.Djurovich,M.E.Thompson.Ultravioletelectrolumines cenceand blue- green phosphores cence us ing an organicdiphosphine oxide charge transporting layer [J]. AppliedPhysics Letters, 2006, 88: 183503- 183503.[12] C. F. Qiu, L. D. Wang, H. Y. Chen, M. Wong, H. S.Kwok. Room- temperatureultraviolet emis s ion from anorganic light- emitting diode [J]. Applied Phys ics Letters ,2001, 79: 2276- 2278.[13] K. Okumoto, Y. Shirota. Development ofhigh- performance blue- - violet- emitting organicelectrolumines cent devices [J]. Applied Phys ics Letters ,2001, 79: 1231- 1233.[14] K. Okumoto, Y. Shirota. New Clas s of Hole- BlockingAmorphousMolecularMaterials and Their Application inBlue- Violet- Emitting Fluorescent and Green- EmittingPhosphores cent Organic Electrolumines cent Devices [J].Chemis try of Materials , 2003, 15: 699- 707.[15] T. C. Chao, Y. T. Lin, C. Y. Yang, T. S. Hung, H. C.Chou, C. C. Wu, K. T.Wong. Highly Efficient UVOrganic Light- Emitting Devices Bas ed on Bi(9,9- diarylfluorene >s [J]. Advanced Materials , 2005, 17:992- 996.[16] H. Etori, X. L. Jin, T. Yasuda, S. Mataka, T. Tsutsui.Spirobifluorenederivatives for ultraviolet organiclight- emitting diodes [J]. Synthetic Metals , 2006, 156:1090- 1096.[17] X.- H. Zhou, Y.- H. Niu, F. Huang, M. S. Liu, A. K. YJen. Highly EfficientUV- Violet Light- Emitting PolymersDerived from Fluorene and Tetraphenyls ilaneDerivatives : Molecular Des ign toward EnhancedElectrolumines cent Performance [J]. Macromolecules ,2007, 40: 3015- 3020.[18] L. Zou, V. Savvate'ev, J. Booher, C. H. Kim, J. ShinarCombinatorialfabrication and s tudies of intens e efficientultraviolet- - violet organic light- emitting device arrays[J]. Applied Phys ics Letters , 2001, 79: 2282- 2284.[19] H. F. Xiang, Z. X. Xu, V. A. L.Roy, C. M. Che , P. T. Lai,P. J. Zeng, F. F.Niu, Y. W. Liu, W. Q. Tang, C. J. He ,H. B. Niu. Star- configured carbazole as an efficientnear- ultraviolet emitter and hole- transporting materialfor organic light- emitting devices [J]. Applied Phys icsLetters , 2008, 92: 073305.[20] J. Lian, F. F. Niu, Y. W. Liu, P. J. Zeng. Color- s tableefficientultraviolet organic light emitting devices bas edon a new carbazole derivative emitter[J] (be submitted>.[21] M. Kinoshita, H. Kita, Y. Shirota. A Novel Family ofBoron- ContainingHole- Blocking Amorphous MolecularMaterials for Blue- and Blue- Violet- Emitting OrganicElectrolumines cent Devices [J]. Advanced FunctionalMaterials , 2002, 12: 780- 786.[22] H. Etori, T. Yasuda, X. L. Jin, K. Fujita, S. Mataka, T.Tsutsui. Des ignof Multilayer Structure for UV OrganicLight- Emitting Diodes Bas ed on 2- (2- Naphthyl>- 9,9'- spirobifluorene [J]. Jpn. J. Appl. Phys . , 2007, 46:5071- 5076.11 / 11。

有机电致发光显示器件基本原理与进展副标题:有机电致发光显示器件基本原理与进展发表日期: 2006-2-14 21:33:35 作者:佚名点击数5224摘要:本文对有机电致发光显示器件的发展历史,器件结构、工作特征、获得彩色显示的方法以及所具有的优缺点、发展现状和趋势等都做了简要的概括。

详细比较了小分子OLED与聚合物PLED、OLED与LCD性质上的比较,对OLED显示的发光机理进行了详细的综述。

此外,对获得彩色显示的无源驱动电路和有源驱动电路的结构进行了总结,认为有源驱动将是最终发展趋势。

最后总结了国内外OLED技术的发展状况。

关键词:小分子有机电致发光有机聚合物电致发光无源驱动有源驱动(作者:姚华文,上海华嘉光电技术有限公司,上海市嘉定区招贤路928号,201821)有机电致发光显示(organic electroluminesence Display)技术被誉为具有梦幻般显示特征的平面显示技术,因其发光机理与发光二极管(LED)相似,所以又称之为OLED(organic light emitting diode)。

2000年以来,OLED受到了业界的极大关注,开始步入产业化阶段。

1.发展历史1936年,Destriau将有机荧光化合物分散在聚合物中制成薄膜,得到最早的电致发光器件。

20 世纪50年代人们就开始用有机材料制作电致发光器件的探索,A. Bernanose等人在蒽单晶片的两侧加上400V的直流电压观测到发光现象,单晶厚10mm~20mm,所以驱动电压较高。

1963年M. Pope等人也获得了蒽单晶的电致发光。

70年代宾夕法尼亚大学的He eger探索了合成金属[1]。

1987年Kodak公司的邓青云首次研制出具有实用价值的低驱动电压(<10V,>1000cd/m2)OL ED器件(Alq作为发光层)[2]。

1990年,Burroughes及其合作者研究成功第一个高分子EL(PLED)(PPV作为发光层),更为有机电致发光显示器件实用化进一步奠定了基础。

有机电致发光发展历程及TADF材料的发展进展1.1引言有机光电材料(Organic Optoelectronic Materials),是具有光子和电子的产生、转换和传输等特性的有机材料。

目前,有机光电材料可控的光电性能已应用于有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)[1,2,3],有机太阳能电池(Organic Photovoltage,OPV)[4,5,6],有机场效应晶体管(Organic Field Effect Transistor,OFET)[7,8,9],生物/化学/光传感器[10,11,12],储存器[13,14,15],甚至是有机激光器[16,17]。

和传统的无机导体和半导体不同,有机小分子和聚合物可以由不同的有机和高分子化学方法合成,从而可制备出大量多样的有机半导体材料,这对于提高有机电子器件的性能有十分重要的意义。

其中,有机电致发光近十几年来受到了人们极大的关注。

有机电致发光主要有两个应用:一是信息显示,二是固体照明。

在信息显示方面,目前市面上主流的显示产品是液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD),它基本在这个世纪初取代了阴极射线管显示,被广泛应用于各种信息显示,如电脑屏幕,电视,手机,以及数码照相机等。

但是,液晶显示器也有其特有的缺点,比如响应速度慢,需要背光源,能耗高,视角小,工作温度范围窄等。

所以人们也迫切需要寻求一种新的显示技术来改变这种局面。

有机发光二级管显示器(OLED)被认为极有可能成为下一代显示器。

因为其是主动发光,相对于液晶显示器有着能耗低,响应速度快,可视角广,器件结构可以做的更薄,低温特性出众,甚至可以做成柔性显示屏等优势。

但是,有机发光显示技术目前还有许多瓶颈需要解决,尤其是在蓝光显示上,还需要面对蓝光显示的色度不纯,效率不高,材料寿命短的挑战。

目前,有机发光二极管显示的发展显示出研究,开发和产业化起头并进的局面。

本论文的主要工作是合成新型有机发光材料并研究其光电性能,本章将介绍有机电致发光的发展历程,以及有机材料的发光机制,最后提出本论文的设计思路。

1.2 有机电致发光发展历程Destriau于1936年首次观察到了电致发光现象[18],而有机电致发光现象要追溯到1963年,Pope课题组和Visco课题组发现在微米厚度的蒽单晶施加不小于400V的直流电压可以观察到蓝光发射[19,20]。

直到1987年,美国柯达公司的邓青云博士等人发明了三明治型有机双层薄膜电致发光器件,利用8-羟基喹啉铝作为发光层材料,在电压小于10V下器件发光亮度达到1000cd/m2,外量子效率提高超过1%,发光效率为1.51 m/W [21,22],这掀起了国际上研究学者对有机电致发光材料和器件的研究热潮。

Burroughes等于1990年在Nature刊物上发表了关于高分子材料聚对苯撑乙烯(PPV)利用溶液加工的方法制成薄膜,在低电压下发现电致发光现象,制成了PLEDs,推动了高分子平板显示研发[23]。

而基于三明治器件结构的有机发光二极管OLED的前景被一致看好,其可用于移动电话,平板显示,光子发射器件等。

众所周知,在电击发下,激子一般由25%单线态激子和75%三线态激子的构成。

然而,75%的三线态激子在荧光材料中是通过热能散发掉,再考虑到在器件上20%出光率,从而导致了理论上最高的外量子效率(EQE)只有5%。

为了提高OLED器件效率,全世界的科学家努力研究,通过有效利用无法发光的三线态激子致力于打破OLED器件效率5%的瓶颈。

其中最成功之一是通过重金属和有机芳环的结合提高自旋轨道之间的相互运动,这促使激子从最低三线态(T1)向基态(S0)转移发出磷光[24,25]。

这种方法同时捕获了三线态和单线态激子,可以使器件的内量子效率接近100%。

通过分散主体材料,磷光金属复合物呈现了非常高的外量子效率(EQE),在最近报道的掺杂的磷光OLEDs(PhOLEDs)其外量子效率超过30%[26,27]。

但是,磷光器件普遍使用的铱(Ir),钯(Pd)等重金属,而这些贵金属是全球稀缺的资源且十分昂贵。

为了避免在实际生产中使用这些昂贵的重金属,科学家们通过其他的方法来捕获75%三线态激子用来发光,目前这些方法包括:三线态-三线态淬灭(TTA)[28],局域电荷转移杂化态(HLCT)[29]和热活性延迟荧光(TADF)机制[30,31]等。

近几年,随着三星OLED手机批量生产以来,OLED显示器商品化越来越迅猛,并且朝着大尺寸显示发展。

2013年,LG电子推出了全球首台曲面OLED电视。

2014年,创维集团也推出了首台中国品牌的OLED电视,这些突破性的进展也极大激发了科研工作者的热情。

1.3 有机电致发光的机理及器件结构1.3.1 有机电致发光材料发光机理发光是很普遍的自然现象,但要了解物质为什么能发光,还需要从物质内部电子的状态来解释。

而有机材料中的电子转移过程分为两类:一类是分子内的电子转移过程,另外一类是分子间的电子转移过程。

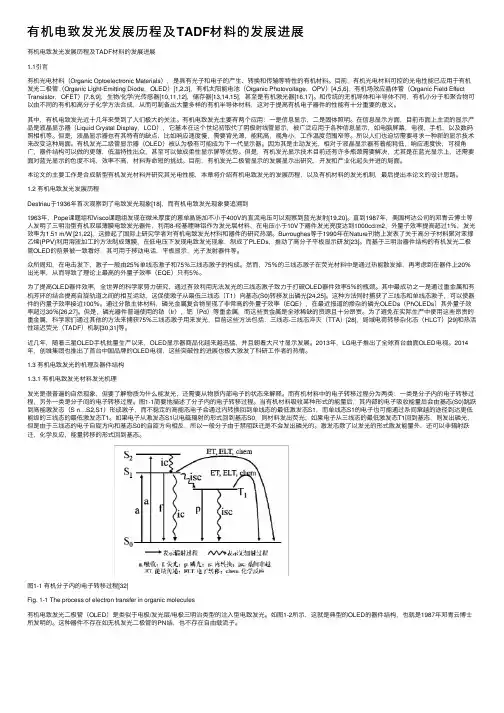

图1-1简要地描述了分子内的电子转移过程。

当有机材料吸收某种形式的能量后,其内部的电子吸收能量后会由基态(S0)跳跃到高能激发态(S n…S2,S1)形成激子,而不稳定的高能态电子会通过内转换回到单线态的最低激发态S1,而单线态S1的电子也可能通过系间窜越的途径到达更低能级的三线态的最低激发态T1。

如果电子从激发态S1以电磁辐射的形式回到基态S0,则材料发出荧光;如果电子从三线态的最低激发态T1回到基态,则发出磷光,但是由于三线态的电子自旋方向和基态S0的自旋方向相反,所以一般分子由于禁阻跃迁是不会发出磷光的。

激发态除了以发光的形式散发能量外,还可以非辐射跃迁,化学反应,能量转移的形式回到基态。

图1-1 有机分子内的电子转移过程[32]Fig. 1-1 The process of electron transfer in organic molecules有机电致发光二极管(OLED)是类似于电极/发光层/电极三明治类型的注入型电致发光。

如图1-2所示,这就是典型的OLED的器件结构,也就是1987年邓青云博士所发明的。

这种器件不存在如无机发光二极管的PN结,也不存在自由载流子。

图1-2 典型的OLED器件结构[33]Fig. 1-2 The typical structure of OLED device如图1-3所示,基于上述器件的有机电致发光大致可以分为四个主要过程:①空穴和电子分别从阳极和阴极注入,在电场作用下有机薄膜的电子最高占据轨道(HOMO)和最低未占据轨道(LUMO)将发生倾斜,到达有机活性层;②HOMO能级中的空穴和LUMO能级中的电子在外电场作用下,载流子分别通过电子空穴传输层在器件中相向输运;③电子和空穴在发光层复合产生激子;④激子通过辐射跃迁产生光辐射。

图1-3 有机电致发光机理及过程示意图Fig. 1-3 The mechanism of organic electroluminescence众所周知,在OLED器件中,电子和空穴复合产生激子,而这激子中单线态和三线态的激子比例为1:3,又因为分子内磷光的发生伴随电子的自旋翻转,在一般的分子中磷光的发生是禁阻的,所以也就是说器件中有75%的三线态激子是被浪费,而未掺杂的小分子和高分子材料OLED荧光器件最高的外量子效率EQE约为8%[34,35],造成能源的极大浪费。

为了提高OLED的外量子效率,捕获未发光的三线态激子成为最有用的方式。

在1998年,Forrest等通过金属与有机材料配位的方式,捕获三线态激子用于发光取得了第一次突破。

其利用金属配合物中重金属原子的旋轨耦合效应,使本来自旋受阻的三线态激子辐射跃迁产生磷光,通过能量转移的方式转移到被掺杂的主体材料中,获得磷光最终制得磷光器件,其理论上内量子效率高达100%,该过程激子转移如图1-4a。

到目前为止,磷光染料通过与铱,铂,锇,钌等稀有金属络合形成了多种多样可用于PLED 器件中的磷光材料。

这种材料发光波长几乎覆盖了整个可见光区,还有很高的量子效率,并且材料寿命长。

然而,稀有重金属的使用不可避免的限制了他们在显示和光学产品的实际应用,更不用说材料的制备困难和复杂的器件封装。

三线态-三线态淬灭(TTA)过程是利用三线态激子的另一种尝试。

如图1-4b所示,当分子的最低单线态(S1)和最低三线态激子之间的能级差(△E ST)很大(2T1>S1)[36]时,两个三线态激子就可能转变为一个单线态激子。

当分子中高能态的三线态(T m)与高能态的单线态(S n)能级相近时,两个三线态激子碰撞湮灭生成一个具有更高能量的单线态激子和一个稳定的低能量的基态,这种发光被称为P型延迟荧光。

而多生成的单线态激子可以进行发光,依赖于分子中TTA过程的转换效率,基于TTA原理的OLED 器件发光效率可以提升到15~37.5%[37]。

进而TTA OLED器件的最大EQE可以提升到62.5%。

因此,TTA分子捕获三线态激子促使发荧光的受主材料突破了荧光OLED单线态25%的限制[38]。

然而,为了促进TTA转换过程,一般需要高的驱动电压或者高浓度的感光剂,反而相应地又降低了器件的效率[39]。

如图1-4c,激子在能级相近的T M与S N之间的系间窜越过程也会发生在局域电荷转移杂化态(HTLC)。

局域电荷转移杂化态是由局域态(LE)和电荷转移态(CT)杂化而成。

局域态激子(LE)可以进行高效率的荧光辐射衰减,同时电荷转移态激子(CT)可以通过反系间窜越使高能量的CT三线态(T CT)激子回到CT单线态(S CT),进而产生新一批的可发荧光的单线态激子。

从理论上,当T CT到T LE的内转换过程被阻止,则100%的不能发光的三线态激子可以通过反系间窜越转换成单线态激子。

紧接着电荷转移态的单线态激子通过内转换跃迁为局域态的单线态激子,局域态激子进一步发光跃迁,提高了OLED器件的外量子效率。

但是,根据Kasha规则,阻止三线态的内转换过程是很困难的,而且大多数的分子趋向于占据最低能级的单线态或者三线态,而不是高能级的Sn或者Tn激发态;因此,构建和合成具有HLCT激发态结构的分子是很有挑战的[40,41]。

如图1-4d所示,捕获三线态激子更加有效的方法是通过T1到S1之间的反系间窜越(RISC),即热活性延迟荧光(TADF)。

根据Hund规则,因为自旋相同的两个电子之间的排斥力要小于相反两个电子的排斥力,所以T1总是比S1能级低一点。

但是这种反系间窜越是可以被激发或者活化的。

当T1和S1的能量很接近,即单线态-三线态的能级差(△E st)很小,这种RISC过程可以靠分子的吸热过程进行。