近10年来模因论在中国的翻译研究综述

- 格式:docx

- 大小:29.15 KB

- 文档页数:3

一、引言Meme 一词最早出现在牛津大学著名动物学家和行为生态学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)1976年出版的《自私的基因》(The Selfish Gene)一书中。

道金斯在书中先提到了mimeme,这是一个希腊词根,意为“被模仿的东西”,Meme 具有两个含义:一是“文化传播单位”,二是“模仿单位”。

Richard Dawkins(1976)列出了模因的三个特征:复制保真度、多产性和长久性。

模因复制的四个阶段为同化、记忆、表达和传输。

1999年,Dawkins 的学生Susan ,Blackmore 所著的The Meme Machine 一书出版,该书在很大程度上充分完善了前者的观点。

从此,研究meme 及其社会文化影响的学科被称为memetics 。

何自然(2003)总结了模因研究的几个流派:以Dennett(1995)为代表的信息观,把模因看做是一种信息图式。

以Gather(1998)为代表的思想传染观,坚持模因是文化遗传单位或模仿单位,是一种可以直接观察到的社会文化现象。

二、国内翻译模因论的研究国内学者以模因论为基础,分析模因对翻译的影响,探讨了翻译观、归化、异化、习语以及公示语翻译等。

本文拟对2003-2010年间我国对模因论在翻译学领域的研究进行一次文献考察,分析其在国内的研究现状,以期促进meme /memetics 在国内翻译界的进一步发展。

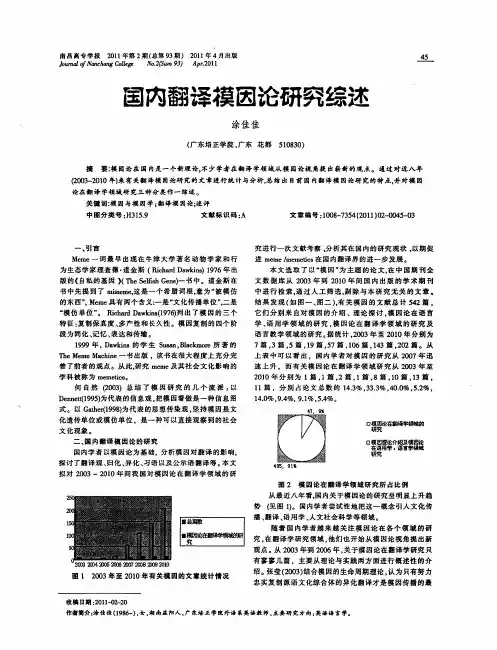

本文选取了以“模因”为主题的论文,在中国期刊全文数据库从2003年到2010年间国内出版的学术期刊中进行检索,通过人工筛选,剔除与本研究无关的文章。

结果发现(如图一、图二),有关模因的文献总计542篇,它们分别来自对模因的介绍、理论探讨,模因论在语言学、语用学领域的研究,模因论在翻译学领域的研究及语言教学领域的研究。

据统计,2003年至2010年分别为7篇,3篇,5篇,19篇,57篇,106篇,143篇,202篇。

翻译目的论在中国的研究现状综述中国的翻译目的论研究现状正处于蓬勃发展的阶段。

翻译目的论作为翻译研究的一部分,研究了翻译的原因、翻译的过程以及翻译的作用,帮助人们了解翻译如何发挥作用。

翻译目的论的研究受到学者们的广泛关注,在中国也出现了大量相关研究和论文。

本文就中国翻译目的论研究现状进行综述,以期为学者和研究者提供研究参考,促进中国翻译目的论领域的发展。

中国翻译目的论研究目前还处于起步阶段,出现了一些基础理论研究,但还有很多工作要做。

从2006年到2019年,中国的学者们在翻译目的论领域发表了大量的论文。

这些论文的主要内容是翻译的原因、翻译的过程以及翻译的作用。

学者们着重讨论了翻译的失准、跨文化传播、语言译形式和功能、翻译质量评价和汉语翻译理论等问题。

除了基础理论研究外,中国学者也进行了研究及实践性的实践和探索。

近年来,中国学者们着重研究了翻译的失准原理,以确定语言翻译的准确程度。

此外,一些学者也探索了翻译的跨文化传播,试图揭示不同文化之间的差异。

此外,还有一些学者着重研究了汉语翻译理论,以确定汉语翻译的特点。

最后,还有一些学者调查了语言翻译形式和功能,推动翻译行业的发展。

中国翻译目的论研究还存在一些不足和挑战。

首先,一些研究报告缺乏系统性和全面性,缺乏实证数据的支持。

其次,翻译质量评价研究仍处于起步阶段,有待深入探索。

最后,翻译行业中存在着供需矛盾,存在着大量汉语翻译失准的问题,这也需要学者们付出更多的精力才能解决。

总的来说,中国的翻译目的论研究已经取得了长足的进步,但仍有很长的路要走。

未来的研究必须在基础理论研究的基础上,加强跨文化传播的研究,加强汉语翻译理论的研究,深入研究语言翻译形式和功能,并加强翻译质量评价方面的研究。

未来将有更多有利于翻译行业发展的成果,从而满足新市场的需求,促进中国翻译目的论研究的发展。

综上所述,中国翻译目的论的研究现状正处于蓬勃发展的阶段,但也存在挑战,且还有很长的路要走。

模因论视角下的文化翻译研究1. 引言1.1 背景介绍模因论是由理查德·道金斯提出的,其主要概念是模因,即文化中具有传播能力和复制能力的基本单位。

模因论认为文化传播是一种基因级的传播模式,通过模因的传递和演变来影响文化的形成和发展。

在文化翻译研究中,模因论提供了新的视角和思路,帮助我们更好地理解文化之间的互动和影响。

通过对模因论在文化翻译中的应用和研究方法的探讨,我们可以更深入地了解文化翻译的机理和规律,进一步提升跨文化交流的效果和质量。

本文将从模因论的视角出发,探讨文化翻译领域的研究现状和未来发展趋势,为文化交流和理解提供新的思考和启示。

1.2 研究意义在模因论视角下进行文化翻译研究能够为我们提供更加深入的理解。

模因论强调文化传播中信息的传递与演变,能够帮助我们更好地理解文化翻译过程中的变化和转化。

通过模因论的分析,我们能够揭示文化翻译中隐藏的规律和机制,从而更好地把握文化之间的关系。

模因论可以为我们提供新的研究方法和视角。

传统的文化翻译研究往往局限于语言学和文化学的范畴,而模因论则能够从更加综合的角度来理解文化传播和翻译。

借助模因论的视角,我们可以发现文化翻译中的新问题、新现象,探索不同文化之间的互动与影响。

模因论视角下的文化翻译研究具有重要的理论意义和实践价值。

通过深入探讨模因论在文化翻译中的应用,可以促进文化翻译领域的发展,拓展我们对文化交流和传播的理解。

本研究具有重要的意义和价值。

1.3 研究目的研究目的是通过模因论视角对文化翻译进行深入探讨,探寻模因论在文化传播和翻译中的作用和影响。

具体目标包括:一是总结模因论的基本概念和原理,探讨其在文化翻译领域的应用价值;二是分析文化翻译的基本概念和特点,探讨文化翻译与模因论的关联;三是通过具体案例分析和研究方法探讨模因论在文化翻译研究中的实践应用;四是探讨文化翻译领域的挑战与机遇,为今后的研究提供理论指导和方法参考。

通过研究目的的明确设定,可从理论和实践角度深入探讨模因论视角下的文化翻译研究,为相关领域的学术研究和实践工作提供有益参考和借鉴。

社会文化探析模因论研究综述徐 漫【摘 要】20世纪70 年代,英国牛津大学教授道金斯提出的文化模因观为语言文化的研究开拓了崭新的视野,并在学术界产生了深远的影响。

本文从以下几方面概述这一理论的发展过程及将来的研究发展方向: (1)模因论的起源;(2)模因论的最初理论框架;(3)模因论在国外的发展;(4)模因论在中国的研究与发展;(5)模因论面临的问题与发展趋势【关键词】模因 语言模因 模因论一、模因论的起源模因论(memetics)是基于达尔文进化论的观点解释文化进化规律的一种新理论。

它试图从历时和共时的视角对事物之间的普遍联系以及文化具有传承性这种本质特征的进化规律进行诠释。

模因论中最核心的术语是模因(meme)。

模因(Meme)一词最早出现于英国牛津大学著名动物学家和行为生态学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)所著的《自私的基因》(The Selfish Gene)一书,是基于基因(gene)一词仿造而来。

当时道金斯道金斯常遭该词的目的主要是为了说明文化进化规律。

他认为在人类的社会文化中存在着一种类似与基因的东西能够复制和传递文化。

道金斯书中先提到mimeme(被模仿的东西)这个希腊词根,为了读起来像gene(基因)这个单音节词,便去掉词头mi 将之缩写并命名为模因(meme)。

达尔文的进化论开启了人们对生物基因科学的研究,那么从此基础上发展而来的模因论可以说是一个重大理论突破,开启了人们对文化进化规律的思索和研究。

二、模因论最初理论框架(一)模因概念的提出英国生物学家道金斯在《自私的基因》一书中灌注的中心是基于基因进化论,认为应当从基因之间相互竞争的角度来理解进化的过程。

并认为除了基因之外,还有一种复制因子——模因,《自私的基因》中首次出现了模因的概念。

根据道金斯的观点,模因是一个文化信息单位,那些不断得到复制和传播的语言、文化习俗,观念或社会行为等都属于模因。

模因既可以看成是复制因子,也可以看成是文化进化单位。

模因论视角下的文化翻译研究模因论是一种文化心理学理论,它认为文化传承的基本单位是模因。

模因是一种“文化基因”,它类似于生物学中的基因,但它是指文化中可以传承、影响和变异的基本单位。

文化翻译是指将一种文化的信息、价值和意义转换为另一种文化的过程。

在模因论视角下,文化翻译可以被看作是将一种模因转换为另一种模因的过程。

本文将探讨模因论视角下的文化翻译研究。

首先,模因论认为文化是由一系列互相交织的模因构成的。

这些模因在文化传承中发挥着重要的作用。

因此,在文化翻译过程中,需要注意的不仅是语言、词汇、语法等表面的信息,还需要关注文化背景、传承方式、价值观念等深层次的模因。

例如,英文中“Christmas”这个词汇所代表的模因是关于基督教文化、圣诞节等的一系列模因。

如果将它翻译为中文,就需要考虑中文文化中与此相关的模因,并将其传达给读者或观众。

因此,文化翻译不仅要关注语言的表面信息,也要关注深层次的文化背景和价值观念。

其次,模因论认为文化是一个开放的系统,其中的模因不断地相互作用、转化和变异。

这意味着在文化翻译过程中,译者需要对文化进行创造性的转化和更新。

例如,在将中国传统文化作品翻译为英文时,译者需要考虑如何将其中的模因转换为西方读者容易理解和接受的形式。

这可能需要创造性地运用翻译技巧和策略,使作品的意义和价值得到传达,但又不失去原始文化的特点和魅力。

最后,模因论强调模因在文化传承中的自组织和演化能力。

这意味着在文化翻译过程中,译者不能简单地将一个文化的模因复制到另一个文化中。

相反,译者需要根据目标文化的特点和需求,灵活地转换和重组模因,以适应不同的文化环境和受众需求。

例如,在将西方文化影视作品翻译为中国观众时,译者需要对其中的模因进行重组和调整,以适应中国观众的观感和审美需求。

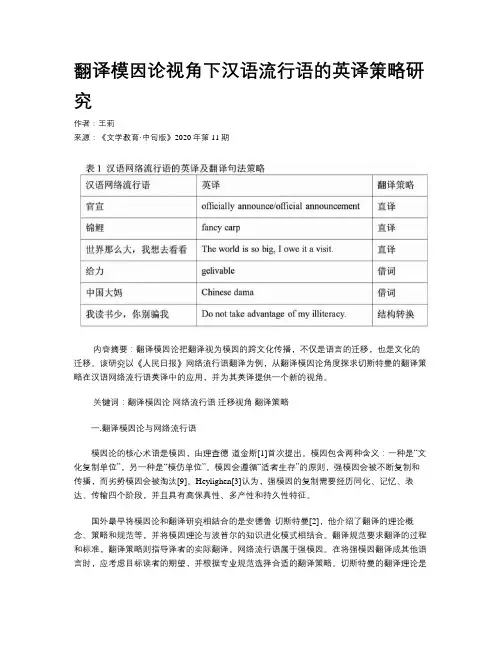

翻译模因论视角下汉语流行语的英译策略研究作者:王莉来源:《文学教育·中旬版》2020年第11期内容摘要:翻译模因论把翻译视为模因的跨文化传播,不仅是语言的迁移,也是文化的迁移。

该研究以《人民日报》网络流行语翻译为例,从翻译模因论角度探求切斯特曼的翻译策略在汉语网络流行语英译中的应用,并为其英译提供一个新的视角。

关键词:翻译模因论网络流行语迁移视角翻译策略一.翻译模因论与网络流行语模因论的核心术语是模因,由理查德·道金斯[1]首次提出。

模因包含两种含义:一种是“文化复制单位”,另一种是“模仿单位”。

模因会遵循“适者生存”的原则,强模因会被不断复制和传播,而劣势模因会被淘汰[9]。

Heylighen[3]认为,强模因的复制需要经历同化、记忆、表达、传输四个阶段,并且具有高保真性、多产性和持久性特征。

国外最早将模因论和翻译研究相結合的是安德鲁·切斯特曼[2],他介绍了翻译的理论概念、策略和规范等,并将模因理论与波普尔的知识进化模式相结合。

翻译规范要求翻译的过程和标准,翻译策略则指导译者的实际翻译。

网络流行语属于强模因。

在将强模因翻译成其他语言时,应考虑目标读者的期望,并根据专业规范选择合适的翻译策略。

切斯特曼的翻译理论是从迁移角度对翻译策略进行最深入分析的,并建立了三个层次,包括:1.句法策略;2.语义策略;3.语用策略。

本文将从这三个方面对汉语网络流行语英译策略进行分析。

二.文献综述何自然[6]首次将模因论与翻译学相结合,他认为翻译模因库中有多种基因型模因和表现型模因存在,为我们研究对等理论、等值理论以及研究翻译变异理论提供了一条新的途径。

张莹[4]结合模因的生命周期理论,认为模因传播的最终趋势是忠实地照搬原语的文化情结,即异化翻译。

同时,在讨论了翻译规范模因的形成过程后,马萧[5]认为切斯特曼是在分析了图里的操作及初始规范后,根据语言学道德、交际、和产品规范才提出了期待和专业规范等概念。

基于模因论的汉语流行语翻译研究--以报纸流行语为例朱婧妍【摘要】As a mirror of the society, buzzwords reflect changes and development of the Chinese society and culture .In order to boost cultural communication between China and western countries, it is valuable to put forward reasonable translation strategies.During the evolution of language, meme, as the carrier of information and culture, plays a key role.Once Chinese buzzword appear, it will become a strong meme, which is replicated and transmit-ted in a short time.Based on four stages of transmission and replication, and four types of memes, it raises differ-ent translation strategies.%汉语流行语是当代社会的缩影,一定程度上反映出中国社会文化生活的变化和发展。

为了促进中西文化交流,合理的翻译策略颇具科研价值。

模因是一种与基因类似的因子,不断地经过模仿而传播。

在语言发展过程中,模因作为文化和信息的载体,起着重要的作用。

而汉语流行语一旦出现,会成为强势模因,人们会大量模仿进而使之在短时间内迅速传播。

在翻译过程中,汉语流行语模因经过复制传播四个阶段,又有不同的基因传播类型,所以有不同的翻译策略。

模因论视角下的文化翻译研究【摘要】本文从模因论视角探讨了文化翻译研究,首先介绍了研究背景、研究目的和研究意义。

然后分析了模因论视角下的文化翻译框架、模因论对文化翻译的启示、模因论在文化翻译研究中的应用,以及模因论视角下的文化翻译案例分析。

结论部分总结了模因论视角下的文化翻译研究成果,展望了未来研究方向,并指出了实践意义。

本研究旨在为文化翻译领域提供新的理论视角和研究方法,促进不同文化间的交流和理解,对推动全球化进程具有积极意义。

【关键词】模因论、文化翻译、视角、研究、框架、启示、应用、案例分析、未来发展、结论、展望、实践意义1. 引言1.1 研究背景目前,已有一些学者开始尝试将模因论与文化翻译结合起来进行研究,取得了一些初步的成果。

对于模因论视角下的文化翻译研究的系统性探讨仍然相对不足。

本研究旨在深入探讨模因论视角下的文化翻译现象,构建相应的理论框架,分析模因论在文化翻译中的应用,并通过案例分析来展示模因在文化翻译中的具体运作机制。

希望通过本研究的开展,可以为文化翻译领域的理论研究和实践应用提供一定的启示和借鉴。

1.2 研究目的研究目的是探讨模因论视角下的文化翻译研究,旨在通过对模因论的理论框架和启示进行深入分析,探索模因论在文化翻译领域的应用潜力,进一步探讨模因论视角下的文化翻译案例,并且对未来发展方向进行探讨。

通过这一研究,旨在深入探讨模因论在文化翻译研究中的作用,为文化翻译理论和实践提供新的视角和思路。

通过对模因论视角下的文化翻译研究结论及展望的探讨,对文化翻译研究领域的发展做出贡献,提出实践意义和建议,促进文化翻译理论的不断创新和完善。

1.3 研究意义文化翻译是一项重要的学术领域,对于促进不同文化之间的相互理解和沟通具有重要意义。

而从模因论的视角来看文化翻译,可以为我们提供一种全新的思路和方法。

模因论认为文化传播是通过模因传播的,模因是一种类似基因的信息单位,在不同文化之间传播并影响着文化的演变和发展。

国内外模因研究综述华中科技大学外国语学院聂睿陈玉红摘要:模因是文化信息单位。

本文对国内外模因研究进行综述,尝试回答两个问题:国内外模因研究现状和未来研究发展趋势。

本文第一部分从三个方面,即模因与隐喻、语言模因、模因与翻译,对国内外模因研究现状进行了综述;通过讨论国内外研究的不足之处,第二部分指出未来研究的发展趋势在于建立起更加合理的研究体系,以及基于实验和统计的实证研究方法的模因论和外语教育结合的定量研究,例如,与语料库结合,验证成功语言模因的选择和适应。

本文旨在为模因论这一新兴的语言观在我国的研究推广和成熟作出贡献.关键词:模因;语言模因;翻译模因Abstract: A meme is an element of cultural information. This paper is a review of meme research at home and abroad,which may answer two questions: present status of meme research at home and the trends of its further development. The first part reviewed the meme research at home from three perspectives: meme,language meme and translation meme. By analyzing and discussing the insufficiency of meme research at home,the second part points out the trends of further research is to construct a more reasonable research system. This paper highlights the quantitative research which is related to foreign language teaching and based on experimental and statistic analysis. For example, its combination with corpus can be used to testify successful linguisticmemes in the process of choice and fitness. This paper aims to contribute to the spreading and maturating of meme research, a new view on linguistics.Key words: meme;language meme;translation meme1. 模因的特征与概念首次提出文化传递单位模因(meme)的是牛津大学动物学家Richard Dawkins,在其著作《自私的基因》中认为,模因是文化模仿单位,其表现型为曲调旋律、想法思潮、时髦用语、时尚服饰等的模式,模因通过模仿和复制在人的大脑之间相互传染而进行传播(Dawkins,1976)。

国内模因论研究综述干映锋(扬州职业大学外语系 江苏扬州 225002)摘 要:模因论开启了人们对文化进化规律的新思索和研究,它的学术价值和应用价值值得关注。

它在国外发展了三十年,在国内发展约十年,本文旨对国内模因研究进行综述,以期有助于推动模因论在中国研究和发展。

关键词:模因;模因理论;发展现状中图分类号:H31 文献标识码:A 文章编号:1000-9795(2013)10-0008-01收稿日期:2013-09-15作者简介:干映锋(1977-),女,四川理县人,讲师,从事应用语言学及跨文化外语教学。

一、引言“模因”(meme)最先出现在Richard Dawkins1976年出版的《自私的基因》书中,他认为人类的观念、信息、文化等诸多行为的传承和发展是经由与基因相类似的“因子”在大脑间不断地自我复制、传播和进化形成的。

他模仿“gene”(基因)的发音,用词根“Mimeme”(被模仿的东西)为该“因子”取名为“meme”。

如果说达尔文的进化论开启了人们对生物基因科学的研究,那从此基础上发展而来的模因论可以说是一个重大的理论突破,它开启了人们对文化进化规律的思索和研究,并有利于探索大脑、语言、文化、社会等各个层面相互的关系,并能更广泛地运用到人文、社会科学的方方面面。

为了更好地了解模因论的发展状况,本文旨对国内模因研究进行大略的综述,以期能推动其在中国的研究和发展。

二、国内模因研究现状与国外相比,国内模因的研究发展相对滞后。

20世纪80年代初,科学出版社出版了道金斯《自私的基因》(the Selfish Gene 1981)的中译本,但没有引起太多关注。

吉林人民出版社分别于1998年与2001年翻译出版了Dawkins的《自私的基因》和Blackmore的(The Meme Machine)《模因机器》,直到2003年起才有相关论文显露出来。

为了更好地了解国内模因论的研究状况,笔者基于2002年至2012年中国期刊数据网上检索到关于“模因”全文的期刊文章,对模因研究进行定量的分析,共计(1135篇),手工剔除掉与本研究无关的,有关篇章达到1011篇。

模因论视角下的文化翻译研究模因论是一种以模因为基本单位的文化研究方法,通过模因的传播和复制来解释文化现象的发展和变化。

在文化翻译研究中,模因论的视角可以帮助我们理解文化之间的相互影响和传播。

本文将探讨模因论在文化翻译研究中的应用,并讨论其意义和局限性。

文化翻译是指将一种文化的信息转化成另一种文化的过程。

在翻译过程中,模因作为文化信息的单位,扮演着关键的角色。

模因是指可以通过复制和传播的文化单位,如语言表达、文化符号、习俗等。

通过模因的传播和复制,文化可以在不同的语境中重新表达和理解。

在文化翻译研究中,模因论的视角可以帮助我们理解文化的传播和转化过程。

模因可以在翻译过程中被传播和复制,从而影响目标文化的接受和理解。

当我们将一个特定的文化概念翻译成另一种语言时,模因的传播和复制可以导致该概念在目标文化中的重新解释和理解。

通过研究模因的传播和复制,我们可以更好地理解文化之间的相互影响和交流。

模因论的视角也可以帮助我们分析文化翻译中的问题和挑战。

在翻译过程中,模因的传播和复制可能会受到文化差异和障碍的制约。

某个模因在源文化中具有特定的含义和象征意义,但在目标文化中可能没有相应的文化背景和共鸣。

在这种情况下,翻译者需要通过适当的转化和调整来确保目标读者能够理解和接受文化信息。

模因论也存在一些局限性。

模因的传播和复制并不是完全可预测和可控制的。

在翻译过程中,模因的传播受到多种因素的影响,包括个体差异、社会环境和时间因素等。

翻译者在处理模因时需要注意其多样性和变化性。

模因论的视角可能忽视了文化翻译中的动态和互动性。

在文化翻译中,不仅需要将文化信息从一种语言转化成另一种语言,还需要考虑其在新语境中的适应和转化。

模因论的视角可能过于关注模因的传播和复制,而忽视了文化翻译中的创新和变化。

模因论视角下的翻译研究摘要:模因有利于语言的发展,而模因本身也靠语言得以复制和传播。

模因论是基于新达尔文进化论观点解释文化进化规律的理论。

模因论揭示了语言的规律,为研究交际和文化的互动演进提供了新的视角。

翻译模因分为模因基因型和模因表现型。

该文主要从模因论视角探讨模因基因型和表现型话语的翻译。

关键词:模因模因论翻译模因基因型模因表现型中图分类号: h315.9 文献标识码: a 文章编号:1672-1578(2013)01-0061-021 引言模因(meme)一词由牛津大学动物学家richard dawkins(1976)在其专著《自私的基因》(the selfish gene)中首次提到。

该词源自希腊语mimeme,指被模仿的东西,是基于生物学词汇基因(gene)仿造而来的。

基因通过遗传而繁衍,模因通过模仿而传播。

模因和基因一起,相辅相成,成为进化的原动力。

richard dawkins 提出模因的三个特征为复制保真度、多产性和长久性。

模因复制的四个阶段为同化、记忆、表达和传播。

而后,susan blackmore (1999)出版the meme machine,由此产生模因学。

目前,国内学者在模因论视角下的翻译研究较少,主要集中在翻译模因的传播方式、翻译教学和文化传播研究方面。

王斌(2004)在《密母与翻译》指出翻译研究是文化模因研究的一部分,有利于翻译研究在微观与宏观、语言与文化、结构与认知上整合起来。

马萧(2005)把模因论和外语翻译教学结合起来,指出翻译教学过程就是模因跨文化传播的过程。

何自然(2005)提出翻译模因的基因型和表现型理论,为翻译等效论和等值论提供了新思路。

本文从模因论视角对翻译研究,特别是基因型模因和表现型模因的翻译作简要探讨。

2 模因的传播与翻译从模因论的角度观察,语言模因复制和传播的方式有“内容相同形式各异”的基因型和“形式相同内容各异”的表现型两种方式。

(何自然2007:158)翻译是模因的一种传播方式,翻译的过程是模因的传播过程,模因通过翻译将自己的核心理念和文化在异族间加以传播,模因的传播与翻译密不可分。

文_学术探讨335摘要:本文回顾了2006-2016年发表在《外语学刊》、《外语界》、《外语教学》、《外语教学理论与实践》、《中国外语》、《外语研究》、《外语与外语教学》、《解放军外国语学院学报》期刊上的关于模因论研究。

未来研究可包括模因论与句法、语篇、社会学、心理学、统计学、语言教学等交叉学科的研究,大学英语教学中基于模因论的听说读写译的教学模式、模因论可用于流行语、时尚、文化交际定式研究。

关键词:模因论;回顾;展望一、模因论模因最早出现在Dawkin 1976年出版《自私的基因》一文中,后来,Blackmore建立了模因理论。

模因论是根据达尔文进化论观点来解释文化进化规律的理论,是关于模因的理论,模因是传递人类文化复制因子,以模仿和复制为扩张手段实现人类文化传递和进化,模因库中的模因,繁衍方式是经由模仿过程而发生的,它将自己从一个头脑传到另一个头脑里[1]。

Heylighen指出,成功复制和传播模因有四个阶段:1)同化,即宿主注意、理解和接受成功模因;2)记忆,指模因在宿主大脑中保留时长;3)表达,指模因被传递前由记忆模式转化为宿主能够感知的有形体过程;4)传输,指模因传播方式或载体,以上四个阶段周而复始,选择在每个阶段都会发生,不够强势的模因被淘汰出局。

[2] Dawkins指出,只有那些顺利经过4个阶段,且在保真度、多产性、长寿性三方面变现值均高的模因,才有可能获胜。

[3]人们不可能对世界上所有的人和事物进行亲身体验和认识,因而只有通过对间接知识进行模仿,达到认知和改造客观世界的目的。

Blackmore指出,模因是通过模仿传递,是人类特有,不是简单联想和试误学习,而是能动模仿学习。

[4]外语教学实质就是传播语言模因的过程,教师将要掌握的语言模因教授给学生,要求并督促学生背诵、记忆、模仿、创新,再要求学生运用各种手段和途径反复表达语言模因,最后通过各种现代化手段来增加传播载体。

二、模因论研究方法回顾本文调查了2006-2016年近十年国内期刊包括《外语学刊》、《外语界》、《外语教学》、《外语教学理论与实践》、《中国外语》、《外语研究》、《外语与外语教学》、《解放军外国语学院学报》这八种国内的CSSCI(含扩展版)期刊发表32篇关于模因论的研究成果。

近10年来模因论在中国的翻译研究综述

摘要:模因论是近十年来语用研究领域一个新兴的热点。

学者们介绍、评论和

运用模因论的文章及专著相继面世,然而甚少有文章就模因论对国内的翻译研究

现状进行系统深入的介绍。

文章回顾模因论在中国近十年的翻译研究,归纳我国

学者主要的研究成果,分析此领域的研究特点及存在的不足,以期帮助读者了解

此领域的研究现状和发展趋势。

关键词:模因论,翻译研究,研究现状,发展趋势

模因论(memetics)是基于达尔文进化论的观点解释文化进化规律的一种新理论,是研究模因(meme)的理论。

模因由美国动物学家Richard Dawkins 在《自

私的基因》中首次提出,意为文化传播单位,任何经过模仿而得到传播的事物都

是模因。

而最早将模因引入翻译领域的当属切斯特曼(Chesterman)(1997),

给翻译理论的研究带来了新的气象,将翻译活动视为通过语言进行模因复制和传

播的过程。

近年来我国语言学界也掀起了研究模因论的热潮,为了更清晰地把握

该领域的研究动态和发展趋势,本文对近十年来模因论在我国翻译领域的发展现状、特点、存在问题及未来研究展望进行探讨,以期更好促进其发展。

一.模因论在中国的翻译研究现状

模因论在翻译研究领域还是一个很新的理论,但越来越多的学者开始关注该

领域的发展。

笔者自中国学术期刊网和相关外语期刊杂志上共收集了2003年以

来有关模因论在我国的翻译研究的期刊学报文章241篇,分析发现,发文大致呈

逐年增加的趋势,尤其是在2007和2008这两年,相关文章的数量增长显著。

通

过对这些文章的分析发现,模因论在翻译实践中的应用文章占大多数,然后是模

因论对翻译的解释,有关归化与异化的文章占一小部分。

7.模因论对翻译的解释

2003至2006年,关于模因论与翻译的研究的文章只有寥寥几篇,且大都集

中在模因对翻译理论的影响方面,具体的理论研究稍显不足。

王斌(2004)在

《密母与翻译》中指出翻译研究应是文化密母研究的一个部分,密母的独立性和

超隐喻性有利于我们把概念作为切入点,使翻译研究在微观与宏观、语言与文化、结构与认知上整合起来。

何自然(2005)在《语言中的模因》中首先将模因论与

翻译学结合起来。

他认为,翻译模因库里有各种各样的模因基因型和模因表现型,前者意味着内容相同形式各异的信息纵向传播,后者则表现为形式相同内容各异

的信息横向复制和扩散,这对我们研究翻译的等效论和等值论,翻译的变体论提

供了一条新思路。

随后,马萧(2005)将模因论与翻译教学结合起来,指出翻译

教学中翻译史、翻译理论的教学内容的必要性以及翻译技能的培养必须遵循翻译

能力的发展规律。

同时,还有相当部分的学者从Chesterman提出的翻译模因论

出发探讨了翻译与模因的关系。

如张光明、杨淑华(2007)对切斯特曼的《翻译

模因论》进行了评述,认为它的独创性表现在作者借助模因这个文化学概念及其

隐喻功能,并结合运用波普尔关于知识进化的图式,将各时期的翻译理论和思想

贯穿起来,形成有机的整体,建立了翻译理论“发展说”。

2011年,陈吉荣评介了

切斯特曼的认知魔音翻译策略,指出它在翻译方法层面对翻译策略做出了贡献,

主要体现在论证将认知模因作为翻译策略的理论形态,对翻译策略过程进行认知

行为理论的解释,并且建立起关于翻译策略的三个角度、三个层面及其下三十多

个级阶的具体分类;此外,该理论仍存在局限,在策略动因分析、理论解释和译

者研究等方面还可以进一步拓展。

马萧和陈顺意(2014)在《基于模因论的翻译

规范思考》中重新审视了西方翻译规范研究,指出模因成为规范实际上是一种“扬弃”的过程,为我国翻译规范构建提供有益启示。

8.模因论视角下的归化与异化

国内模因论的翻译研究始于模因论对翻译研究有何启示及模因论对翻译研究

有怎样的解释力,自模因论被引入翻译研究之后,学者们开始探讨模因论视角下

翻译的归化与异化这一课题,并对翻译的归化与异化策略提出了不同的看法。

其中,张莹(2003)最早从模因角度谈异化翻译的趋势,从模因的角度谈论异化翻

译的趋势,认为归化翻译是通过在本国文化中寻找相似的模因来帮助读者理解异

域模因,在文化接触的早期有其存在的阶段合理性,然而只有努力忠实复制源语

文化综合体的异化翻译才是传播的最终趋势。

尹丕安(2006)则以探讨模因论对

翻译过程的影响为基础,分析了归化和异化与模因传播的关系,指出模因在翻译

中的嬗变促使我们用归化和异化的方法灵活地处理源语文本。

归化翻译是模因传

播初期的必要阶段,而异化翻译是模因传播的要求与趋势。

胡艳芬(2009)则从模

因论视角探讨了翻译中的文化意象失落,并指出我们应正确认识翻译过程中文化

意象失落的客观存在性,采取相应的补救措施进行积极的处理,从而更好地实现

翻译目的。

此外,苏奕华(2014)提出,“异化”和“归化”应相互补充,相辅相成,在处理模因幽默时,需要分别根据译文的语义和语用功能适当地采用“异化法”和“归化法”使读者既领略到异域的幽默风情,又不失译文的可读性。

9.模因论在翻译实践中的应用

模因论认为,翻译是模因跨文化疆域进行传播的生存载体。

模因论对翻译不

仅具有很强的解释力,同时对于翻译实践也具有指导价值。

2007年以来,国内学

者运用模因论指导翻译实践的研究主要涉及商标、电影片名、习语、广告等多种

语言现象的应用翻译。

模因论指导应用翻译实践方面的研究具有灵活性,多从模

因本身的特性及何自然先生以此为基础提出的模因基因型和模因表现型出发,如

强势模因异质模因、模因库等分析。

赵湘(2008)认为模因在复制和传播过程中

往往和不同的语境相结合,组成新的模因集合体。

翻译工作着必须与时俱进,依

据语言规律将其译成准确、地道的英语。

任开兴(2009)从英汉模因差异角度对“托儿”英译进行了多维度思索。

梁玉玲(2010)总结了汉语词汇中英语外来语模

因的形成、种类、传播、相互影响以及消失等特点和规律。

陈晓莉,文军(2011)论证了塑造强势新闻标题模因必须考虑其高保真性、记忆长久和多产生,并分别

从内容和形式上探讨塑造强势新闻标题模因的具体策略。

许明,高云(2012)从

模因的角度探讨中国文化专有项的英译策略,指出译者可以通过音译、借译、直译、以及各种变体模因直接或间接地引入汉语模因,以传播华夏文明。

卜爱萍(2014)以模因理论来指导汉语歇后语的英译,适当采取直译、意译、套译及加

注法,最终将汉语歇后语的内涵文化模因准确无误、言简意赅地呈现给英语读者。

5.国内模因论翻译研究的特点及存在的不足

通观全文,可以看到国内模因论翻译研究已经取得了一些成果,但同时也存

在不少局限。

首先较之模因论作为语用翻译研究的重要理论,目前的研究论文成

果数量不足,且被广泛引用的仅限于Chesterman等少数学者的成果,研究的深

度明显有待加强。

其次,近10年来国内模因论翻译研究的论文研究范围过于狭窄,且呈创新不足的现象,简单重复类的研究较多。

再者,研究方法过于单一。

近年国内翻译研究越来越多地采用统计分析、实验证明、个案分析、调查研究、

语料库等方法对翻译进行研究,然而纵观近10年国内模因论的翻译研究,大多

数论文仅采用个案分析的研究方法。

最后,目前的研究缺乏系统性的理论创新和

应用成果,相关模因的实证性研究数量少,有关模因论的实用性有待证明。

6.结语

鉴于其强大的解释力和包容性,模因论在近10年被用来研究翻译的诸多方面,也取得了一些成果,如模因论对翻译的启示作用、模因论视角下的归化与异化策略的探讨、模因论对翻译实践的指导作用等。

但同时,国内模因论翻译研究也存在不少问题,如实证性论文较少,论文独创性不足,研究范围较窄,研究缺乏系统性,研究方法单一,研究广度和深度不够等。

尽管国内模因论的翻译研究存在着不少问题,但是应该看到的是模因论的翻译研究仍有十分广阔的发展前景和强劲的新增长点。

参考文献

[1]Chesterman A. Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1997.

[2]何自然. 语言中的模因[J]. 语言科学, 2005(6): 54-64.

[3]胡艳芬. 从模因视角看翻译中文化意象的失落[J]. 四川外国语学院学报, 2009(2) : 118-120.

[4]苏奕华. 语言模因幽默翻译的归化与异化[J]. 外语学刊, 2014(3):98-101.

[5]尹不安. 模因论与翻译的归化和异化[J]. 西安外国语学院学报, 2006(1) : 39-41.

[6]赵湘. 语言模因与汉英翻译[J]. 外语教学,2008(2):89-92.。