第七章 品德心理

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:29

第七章中学德育第一节中学生品德发展的特点一、品德概述(一)品德的涵义个人按照一定的社会道德规范行动时表现出来的比较稳定的心理特征和倾向。

(二)品德的心理结构:知、情、意、行1、道德认识(观念)对道德规范及其执行的意义的认识。

面对矛盾冲突的情境自觉意识是非善恶,做出缜密的行动抉择。

2、道德情感伴随着道德观念而出现的一种内心体验,直觉的、想象的、伦理的。

3、道德意志自觉调解行动,克服困难,实现一定到的目的的心理过程。

信心、决心和恒心。

4、道德行为是先到的动机的行为意向及外部表现,是衡量品德的重要标志。

二、中学生品德发展的特点(一)伦理道德发展具有自律性,品德心理中的自我意识成分明显伦理是人预热之间关系以及必须遵守的行为准则,是道德关系的概括。

1、形成道德信念与道德理想,道德信念在道德动机中占据相当低位2、道德信念的新城经历长期阶段3、道德行为习惯逐步巩固4、道德品质结构更加完善(二)品德发展由动荡向成熟过度1、初中阶段品的发展具有动荡性多变性与稳定性交织,以多变性为主2、高中阶段品的发展趋向于成熟品的发展进入以自律为主要形式、应用道德信念调节道德行为的成熟时期第二节道德发展理论一、皮亚杰的道德发展理论(对偶故事法)1、自我中心阶段“无律期”,5岁前,“自我中心考虑问题”。

不能把自己同外界环境区别开来。

2、权威阶段“他律期”,8岁含,服从外部规则,接受权威指示的规范,规定的准则固定不变,只根据行为后果判断对错。

道德现实主义。

3、可逆性阶段“自律期”,10岁前,规则可以改变,同伴间准则是保证相互行动、互惠的可逆特征。

道德相对主义,合作的道德。

4、公正阶段12岁含,倾向于主持公正、平等。

公正的奖惩要具体分析。

品德的发展不是绝对鼓励的,而是连续发展的。

二、科尔伯格的道德发展理论(两难故事法)三水平六阶段1、前习俗水平道德观念纯外在性。

为免受惩罚或获得奖励而顺从权威人物规定的行为准则。

根据行为的直接后果(阶段1 )和自身的利害关系(阶段2 )判断好坏是非。

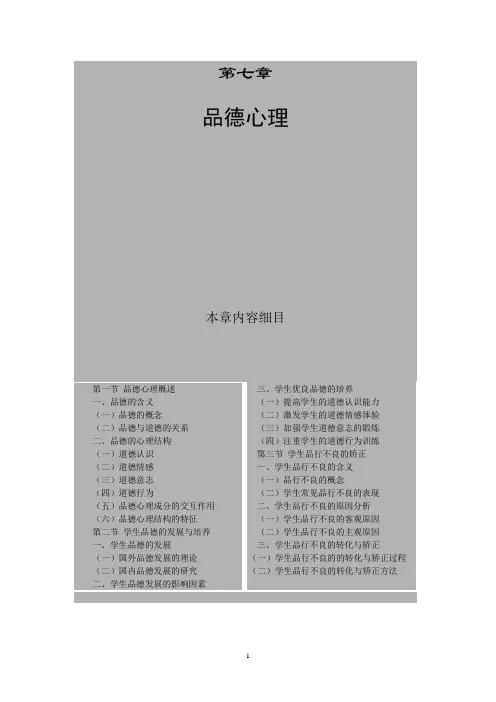

第七章品德心理本章内容细目第一节品德心理概述一、品德的含义(一)品德的概念(二)品德与道德的关系二、品德的心理结构(一)道德认识(二)道德情感(三)道德意志(四)道德行为(五)品德心理成分的交互作用(六)品德心理结构的特征第二节学生品德的发展与培养一、学生品德的发展(一)国外品德发展的理论(二)国内品德发展的研究二、学生品德发展的影响因素三、学生优良品德的培养(一)提高学生的道德认识能力(二)激发学生的道德情感体验(三)加强学生道德意志的锻炼(四)注重学生的道德行为训练第三节学生品行不良的矫正一、学生品行不良的含义(一)品行不良的概念(二)学生常见品行不良的表现二、学生品行不良的原因分析(一)学生品行不良的客观原因(二)学生品行不良的主观原因三、学生品行不良的转化与矫正(一)学生品行不良的的转化与矫正过程(二)学生品行不良的转化与矫正方法培养学生优良的道德品质是实施素质教育的一项极其重要的任务。

学生良好的道德品质不是自发形成的,它的形成有其自身发展的特点和规律。

研究和掌握学生品德发展的规律,将有利于我们在品德教育中提出恰当的教育措施和方法以提高学生的道德品质。

本章从心理学的角度探讨品德的心理实质,品德的形成过程及其规律,阐明品德教育途径和措施的心理学依据。

第一节品德心理概述什么是品德?它有哪些称谓?它和道德有什么区别和联系?在本节中将介绍这部分内容。

同时在本节还介绍了品德心理结构中各主要成分的作用和相互关系运行的轨迹以及品德心理结构的主要特征等内容。

一、品德的含义(一)品德的概念品德是道德品质的简称,在我国又称为德性或品行、操行等等。

它是指人依据一定的社会道德准则和规范行动时所表现出来稳定的心理特征或倾向。

例如,某个学生一贯诚实友爱、热爱集体、乐于助人、勤奋学习、遵守纪律、热爱劳动,我们则认为这个学生具有良好的品德。

与品德密切相关的是道德,道德是指由社会舆论力量和个人内在信念系统驱使支持的行为规范的总和。

第七章品德心理[内容简介]优良品德的培养是实施素质教育的重要任务。

长期以来,人们以“德才兼备”作为评价人才的根本标准,说明品德和才能都很重要。

本章主要讨论品德的心理实质、心理结构及其形成、发展、变化的规律,探讨优良品德的培养和品德不良的矫正。

本章重点:品德的概念及其与道德的关系、品德心理结构、品德发展的两个代表性理论(皮亚杰的品德发展观和柯尔伯格的道德发展理论)、影响品德形成发展的外部因素、思想转化的过程及其心理机制、品德不良的特征及其原因、品德不良的矫正等。

本章难点:品德心理结构、品德发展的两个代表性理论。

一、品德与道德的关系二、品德心理结构三、品德发展理论四、影响品德形成发展的外部因素第一节品德及其发展一、品德与道德的关系品德,又称道德品质,是指个人依据一定社会的道德准则和规范行动时表现出来的稳定的心理特征和倾向。

它是一种个体心理现象,实质是一定社会的道德准则和规范在个人思想和行动中的表现。

个体以社会道德准则和规范为依据在一系列的行动中表现出那些稳定的特征和倾向,即为个体品德。

同时,品德是外部行为表现与内部心理活动的统一,是道德意识与道德行为的统一。

品德与道德既彼此联系又相互区别。

道德是一种社会现象,是指由社会舆论力量和个人内在信念系统所支持的调整人们相互关系的行为规范的总和,是人们分辨是非善恶的尺度,进行道德判断的依据,调节道德行为的准则。

因此道德是一种被社会成员普遍认同并支配他们行动的社会意识形式,是一定社会关系在社会心理(尤其是民族心理)发展中长期积淀的产物。

品德是在一定社会道德的基础上形成和发展的,是支配、调节个体道德行为的个体意识,是一定社会道德个性化的反映,具体指个体在一定的社会生活中遵循一定社会道德规范行动时所表现出来的稳定的心理特征或心理倾向。

品德与道德产生的力量源泉不同。

道德产生的力量源泉是社会需要,即按一定社会的要求,为协调社会生活中的物质利益关系和人际关系等社会关系,以保障社会的稳定、和谐、平衡和发展。

教师资格证考试中学心理学章节练习题第七章:品德心理第七章品德心理1、什么是品德?与道德是什么关系?P132-133品德,主体的人在依据一下的社会规范做出某种社会行为时所表现出来的相对稳定的心理特征是社会道德在个体身上的反映。

正确理解品德,必须把握以下几点:①品德所调节的是人的社会行为,即对社会、对他人有影响的个体行为。

②品德与一定的社会规范或道德准则相联系。

③品德是一种相对稳定的心理特征。

④品德是社会道德在个体身上的反映。

二者区别:道德是一种社会现象,是一定社会要求人们应该遵守的行为准则的总和,它产生于社会生活,并随着社会的发展而发展。

品德则不同,它是个体心理现象,其形成和发展不仅受到社会发展规律的制约,而更重要的是受个人身心发展特点和规则的制约,即它的存在依赖于具有某种品德的个体的生存。

两者紧密联系。

品德的内容是社会道德在个人身上的具体体现,百社会道德也无法离开个15人的品德而存在。

2、品德有哪些心理成分构成?各种心理成分之间是什么关系?p133-134品德是由道德认知、道德情感、道德意志和道德行为方式等四种基本心理成分构成的。

在品德的心理结构中,各种心理要素是彼此联系、互相影响的,在人的道德生活中起着不同的作用。

道德认知是基础,道德情感是动力,道德意志有调控作用,道德行为具体表现和外在标志。

品德就是这四种心理成分有机结合而成的整体。

3、皮亚杰的品德发展理论的基本观点是什么?p135-136一、道德的实质包括:一是对社会规则的理解活人认识;二是对人类关系中平等、互惠的关心,这是公道的基础。

二、儿童的道德认知发展是从他律道德向自律道德转化的过程。

三、儿童道德认识发展要经历四个阶段:①自我中心阶段(2—5岁)②权威阶段(6—8岁)③可逆性阶段(8—10岁)④公正阶段(11—12岁)四、一个人道德上的成熟主要表现在尊重准备和社会公正感两个方面。

4、格尔伯格对学生的道德发展阶段是如何划分的?p136-138三种水平六个阶段:一、前习俗水平。

二、品德心理结构品德的心理结构包括道德认识、道德情感和道德行为三个成分。

1.道德认识是对道德规范及其执行意义的认识。

道德认识的结果是获得有关的道德观念、形成道德信念。

道德认识是个体品德的核心部分。

道德观念、道德信念的形成有赖于道德认识。

当个体对某一道德准则有了较系统的认识,感到确实是这样时,就形成有关的道德观念。

当认识继续深入,达到坚信不移的程度,并能指导自己的行动时,就形成了道德信念。

道德信念对行为具有稳定的调节与支配作用,只有道德观念而无道德信念时,就经常会发生诸如明知故犯之类的错误行为。

2.道德情感道德情感是伴随着道德认识而产生的一种内心体验。

它既可以表现为个体根据道德观念来评价他人或自己行为时产生的内心体验,也可以表现为在道德观念的支配下采取行动的过程中所产生的内心体验。

道德情感渗透在人的道德观念和道德行为中。

道德情感的内容主要包括爱国主义情感、集体主义情感、义务感、责任感、事业感、自尊感和羞耻感,其中,义务感、责任感和羞耻感对于儿童和青少年尤为重要。

缺乏义务感、责任感和羞耻感,也就无所谓品德的发展。

道德情感从表现形式上看,主要包括三种:一是直觉的道德情感,即由于对某种具体的道德情境的直接感知而迅速发生的情感体验。

由于其产生非常迅速,因而当事人往往不能明显意识到这个过程。

二是想象的道德情感,即通过对某种道德形象的想象而发生的情感体验。

道德形象之所以能引起人们的情感,是因为它是以社会道德标准的化身而存在的,又具有极大的鲜明性,因而能使人更容易理解道德规范的要求及其社会意义,也更容易使人受到感染和激励。

三是伦理的道德情感,即以清楚地意识到道德概念、原理和原则为中介的情感体验。

它具有清晰的意识性和明确的自觉性,具有较大的概括性和较强的理论性,具有稳定性和深刻性。

例如,爱国主义情感和集体主义情感就属于伦理的道德情感。

3.道德行为道德行为是个体在一定的道德认识指引和道德情感激励下所表现出来的对他人或社会具有道德意义的行为。