轨道交通控制与安全国家重点实验室

- 格式:pdf

- 大小:167.02 KB

- 文档页数:4

自适应调制编码技术浅析轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学)孔勇轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学)李佳俊北京交通大学电子信息工程学院洪江摘要:自适应调制编码技术作为未来通信系统的关键技术之一,能够更好的利用信道容量,增加频谱利用率。

本文主要介绍了自适应调制编码技术的基本原理及其在HSDPA和LTE系统中的应用。

最后对自适应调制编码技术的若干关键性问题进行了探讨。

一引言随着移动通信用户数量的快速增长,和对高数据速率和高服务质量(QoS)需求的与日剧增,单一的低速语音业务已经不能满足人们的需要,各种移动多媒体业务正在逐步走进人们的生活,未来移动通信竞争的焦点是数据业务。

为了适应未来高速无线数据传输的需要,通信系统必须能够在有限的频谱资源上支持高速率数据和多媒体业务传输,提高系统在衰落信道中的频谱利用率。

因此,频谱利用率成为未来通信系统的关键环节之一。

对于现在的无线通信系统,假如以最优信道状态来设计系统,传输将是不稳定的,因而无法实现要求连续传输的业务,另一方面,如果以最差信道状态为基准,对于较为理想的信道则会造成浪费。

在这种情况下,要想最大限度地利用信道容量,就必须使发送速率也是随信道容量变化的量,即使编码调制方式具有自适应特性。

为了满足这种需求,人们设计了自适应调制编码技术,它能够在给定数据传输质量的前提下,根据业务量、平均信噪比、平均时延等参数来决定所采用的信道编码方式和调制方式,并进一步将两者有机地结合起来。

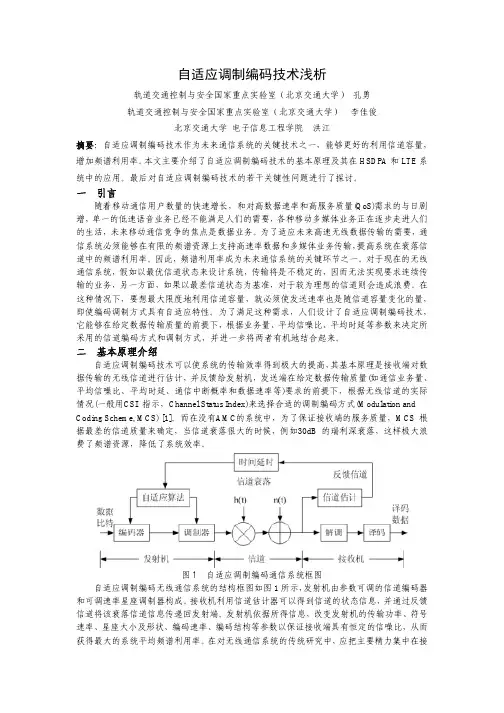

二基本原理介绍自适应调制编码技术可以使系统的传输效率得到极大的提高,其基本原理是接收端对数据传输的无线信道进行估计,并反馈给发射机,发送端在给定数据传输质量(如通信业务量、平均信噪比、平均时延、通信中断概率和数据速率等)要求的前提下,根据无线信道的实际情况(一般用CSI 指示,Channel Status Index)来选择合适的调制编码方式(Modulation and Coding Scheme, MCS) [1]。

蜂窝移动通信系统干扰性能分析刘秋妍(北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室,北京100044)摘要:干扰并不是一个新的现象,自从无线通信应用以来已经困扰无线通信设计师40多年了,并且由于频率资源的匮乏,各种系统设备共用相同的频率,干扰的影响一直存在并且与日俱增。

干扰逐渐称为制约蜂窝移动网络发展的主要瓶颈。

本文简要介绍了蜂窝网络移动通信系统中干扰的机理、影响、模型、性能分析等研究现状,分析了从理论到实践中遇到的难题,指出了研究尚未成熟的研究领域。

关键字:移动通信;蜂窝系统;干扰;性能分析;干扰评估Interference Analysis in Cellular Mobile SystemsLiu Qiuyan(State Key Lab. of Rail Traffic Control and Safety, Beijing Jiaotong University, Beijing, 100044, China)Abstract:Interference is not a novel scenario which has been plagued many a system designer for well over 40 years since the cellular concept was proposed. Interference is ever-increasing significant in the years to come due to the confliction between the scarce frequency bands and the flourishing demands. Interference is becoming the main bottle neck that restricts the development of cellular mobile networks. The mechanism, influence, models, and performance analysis of interference are summarized in this paper. Finally, the applications of the theory to the practice and the future research fields of interference analysis in cellular mobile systems are proposed.Key words:Mobile Communication; Cellular Systems; Interference; Performance Analysis; Interference Assessment1.引言1897年,马可尼(Marchese Guglielmo Marconi)演示了移动无线电通信的第一次实际应用,开启了移动通信的先河,现代意义下的无线通信从此诞生。

先锋人物Avant character 警系统研制》《大型综合枢纽管控技术》等。

围绕轨道交通列车安全保障网络化、一体化、国产化的发展目标,蔡国强研究了列车走行部故障点分布、故障模态分析方法;研发了列车走行部故障辨识和诊断技术,建立了成套的城市轨道交通列车关键设备监控预警系统技术体系,为城市轨道交通的发展做出了重要贡献。

与时俱进,再攀高峰结构损伤是列车结构健康管理的主要研究内容,贯穿于列车的设计、制造、调试、试验、运营和维修蔡国强毕业于中国铁道科学研究院,在实验室成立之初到北京交通大学参加轨道交通控制与安全国家重点实验室的筹建工作,并到美国加州大学伯克利分校数学系做访问学者。

回国后,他一直致力于交通运输工程、交通控制与安全的研究与教学工作,并凭借着前瞻性的眼界和敏锐的思维取得了突出成果。

20余年间,蔡国强先后主持或参与了50余项国家和省部级科研课题,包括:《轨道交通运营安全的关键装备监控预警及应急技术研究与验证》《城市轨道交通牵引供电系统状态监控及故障诊断关键技术研究》《试验平台列车安全监控系统》《数字化预案的蔡国强参加中国发展论坛先锋人物Avant character随着运营里程的增加会产生不同程度的疲劳,严重的设备疲劳引则会起设备断裂和脱落,最终导致列车迫停区间或脱轨,造成严重的生命财产损失。

针对这一问题,蔡国强以列车全生命周期关键部件损伤状态为主线,研究基于Lamb波柔性传感器网络的监测技术,形成列车结构损伤智能辨识方法,对列车关键设备进行主动在线无损检测和健康状态评估,一体化解范围。

在对Lamb波激励信号进行接收和采集时,通常会混入噪声信号。

为此,蔡国强采用基于滑动平均法处理平稳回波信号,基于局部平均法处理非平稳信号,减小噪声所带来的信号随机浮动,降低噪声信号带来的干扰。

除了设计加工符合列车结构的传感器网络之外,蔡国强将列车结构状态监测与航空专业常用的结构健蔡国强出席结构健康监测国际研讨会先锋人物Avant character。

轨道交通控制与安全国家重点实验室开放课题管理注意事项一、开放课题负责人1.开放课题研发阶段,课题负责人应:1)严格执行《开放课题管理办法》,认真履行《开放课题合同书》。

2)在提交结题申请前,课题负责人每年需到实验室对课题所取得的研究进展作课题报告,并进行相关的学术交流,一般客座时间为一周至一个月;客座结束时,需填写《开放课题负责人客座情况表》,交至实验室办公室学术秘书备案。

3)课题负责人按照合同计划进度,每年年中和年底填写《开放课题进展调查表》,年底填写《开放课题年度进展报告》,分别与6月15日、12月15日前发至课题责任教授和实验室办公室学术秘书。

2.开放课题结题时,以开放课题资助获得的成果应满足以下条件:1)标注“轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学)开放课题基金资助(合同编号,如“RCS20**K***”)”(英文为:supported by the State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety(Contract No.**), Beijing Jiaotong University)。

2)开放课题成果的主要体现方式是发表SCI检索论文。

论文发表的第一作者为课题负责人或课题组成员,且作者中包括实验室合作人员(开放课题责任教授);论文第一或第二完成单位为“轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学)(英文为:State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety, Beijing Jiaotong University)。

完成单位名称的排列顺序原则上应和对该工作资助多少和贡献大小的顺序相同。

3)满足所签订《开放课题合同书》中的指标要求。

4)不满足以上条件的开放课题结题申请,实验室不予结题。

3.申请开放课题结题时,应提交以下材料:1)填写《结题报告》和《结题申请表》,用A4幅面纸打印和复印,并附成果证明材料一起普通订书针装订,勿用其他装订材料;打印后由课题负责人签字、财务部门负责人签章、课题依托单位盖章后作为正式结题材料。

科学中国人年第5期时速180km ,是强台风的速度;时速300k m ,是波音飞机起飞的速度;时速350km ,这是目前中国高速列车的运营速度。

与风竞速,陆地飞行。

犹如一道白色闪电,奔驰在莽莽原野上的“和谐号”动车组,划出一道梦幻般的轨迹。

中国已成为世界上高速铁路系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家。

中国列车还在加速,时速380公里新一代动车组又即将下线,时速500公里的试验高速动车组正在研发……速度快了,反应也要快,在列车飞驰的路上,一旦出现突发情况怎么办?谁来保证人民生命财产的安全呢?这是比之速度更根本的追求。

我国铁路延续使用了40多年的模拟信号的单信道无线列调通信系统已经远远不能满足高速列车的需要,我们亟需新一代的数字综合移动通讯系统,一种能够为列车控制提供安全的传输通道、为安全监控系统提供信息传输平台、为新一代调度指挥系统提供新型的通讯工具,来为我们的“中国速度”保驾护航。

建立适合中国铁路实际需要、具有自主知识产权的自动化的轨道交通控制与安全系统被提上日程,北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室迎难而上,担负起了这一科研重任。

今天,我们要讲述的就是这个身负重责的科研团体中一位年轻人的故事,以及这个团体催人奋进的事迹。

艾渤——一位30多岁的年轻人,现任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室副教授,与大多数同龄人不同,艾渤博士一心一意地埋首于轨道交通控制与安全领域的研究工作,不沾浮躁之风。

三十几岁的年龄、一连串的前沿成果,艾渤博士当真称得起“年轻有为”。

在这条道路上,他潜心向前,以“学习”的态度行于斯、研于斯,不断收获。

他所在的以中国铁路通信首席科学家钟章队教授为首的“面向高速铁路控制的无线移动通信系统研究”教育部创新团队,在这个既踏实严谨又朝气蓬勃的团体里,艾渤和他的同事们用“赶超世界一流科技水平”的民族自尊精神、“倾注满腔热忱,热爱本职工作”的敬业精神、和“人心齐、泰山移,众志成城”的团队精神,向我们诠释着科研人员最真实的热血情怀。

轨道交通控制与安全国家重点实验室自主研究课题申请指南(2015年)根据我国轨道交通控制与安全领域科学研究的发展要求,发挥实验室多学科综合交叉与融合的团队优势,在轨道交通流的动态演变机理、运输计划一体化编制、高速移动单元的高可靠、高安全运行控制、轨道交通灾变形成及预测、高速铁路无线电波传播及干扰等方面开展具有原创性的应用基础理论与方法研究,为轨道交通控制与安全系统的原始创新、集成创新、消化吸收再创新提供理论支撑。

实验室围绕以上主要任务并结合四个研究方向,在现有研究工作基础上,对自主研究课题进行部署,制订了本自主研究课题指南。

一、课题类别1、重点课题研究目标:重点课题是轨道交通控制与安全国家重点实验室研究项目体系中的重要部分,其定位是面向重大需求、瞄准国际前沿、整合创新资源、解决关键问题、孕育重点突破。

重点课题支持实验室人员围绕实验室重点任务,针对有战略意义的、已有较好基础,并可能产生重大成果和重要研究方向的课题,组织团队开展持续深入的系统性基础研究或应用基础研究;通过自主课题的研究,形成具有自主知识产权、对国民经济和相关技术领域发展具有重大影响的标志性成果。

申请资格:重点课题申请人应具有博士学位和副高以上技术职称,应充分了解国内外相关研究领域发展现状、动态及需求,具有组织和领导一个研究组开展持续性研究工作的能力.申请课题有重大的科学意义,具有重要的理论研究价值或极具中试或产业化潜力的先进技术。

鼓励开展国际合作研究.实验室固定人员可申请自主研究课题。

周期:资助研究期限一般为2年。

考核指标:➢在相关领域权威出版物上发表SCI检索论文5篇及以上;➢基于课题研究,形成两项以上国家自然科学基金项目申请、且成1功获得国家自然科学基金项目资助一项。

2、探索性课题研究目标:探索性课题定位是面向领域重要需求,瞄准学科前沿,促进学科发展,激励原始创新。

探索性课题支持实验室人员围绕重点实验室研究方向,针对一些有创意性的、目前在国际国内研究尚处于开始阶段的基础研究,自主选题,力图通过研究得到新的发现或取得重要进展。

轨道交通应急管理系统体系框架及应用研究

秦勇;王卓;贾利民

【期刊名称】《建筑工程技术与设计》

【年(卷),期】2007(17)1

【摘要】轨道交通应急管理系统是提高轨道交通突发事件应急响应能力、加强行车安全保障的重要手段。

笔者概述轨道交通应急管理系统的体系框架,并介绍其组织结构、工作模式及工作流程;提出轨道交通应急管理信息系统的总体结构,并对其系统功能即应急指挥综合查询、预案管理、联动指挥、突发事件评估、辅助决策与应急通信等进行了详细分析;给出了应急管理系统在沪宁线铁路上的应用实例及其效果。

【总页数】9页(P57-65)

【作者】秦勇;王卓;贾利民

【作者单位】北京交通大学交通运输学院轨道交通控制与安全国家重点实验室【正文语种】中文

【中图分类】X923

【相关文献】

1.城市轨道交通车站客流安全检测与应急管理系统 [J], 杨超;傅搏峰

2.城市轨道交通应急管理系统的研究 [J], 牛卫星

3.城市轨道交通车站客流安全检测与应急管理系统 [J], 高思铭

4.城市轨道交通车站客流安全检测与应急管理系统 [J], 高思铭

5.基于云平台的轨道交通应急管理系统设计应用 [J], 姜蔓

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

复杂路网条件下高速铁路列控系统互操作和可靠运用关键技术及应用”项目介绍中共中央国务院2018年1月8日上午举行国家科学技术奖励大会。

党和国家领导人习近平、李克强、张高丽、王沪宁出席大会并为获奖代表颁奖。

北京交通大学3项主持成果获国家科学技术奖,获奖数位居全国高校第8名。

其中轨道交通控制与安全国家重点实验室主任唐涛教授等主持成果“复杂路网条件下高速铁路列控系统互操作和 可靠运用关键技术及应用”获得国家科学技术进步二等奖。

“复杂路网条件下高速铁路列控系统互操作和可靠运用关键技术及应用”项目组在国家科技支撑计划、国家 “863”高新技术研究发展计划、国家自然科学基金等项目支持下,历经10余年,制定了支撑列控系统装备互操作的 系统规范,构建了可动态配置的列控系统半实物仿真测试平台和互操作性测试平台,研制了电磁干扰幅度概率分布 测量仪,发明了适应高速列车牵引电流波动剧烈的阻抗匹配装置,形成了具有自主知识产权的高速铁路列控系统互 操作和可靠运用的成套技术。

主要创新点有:1) 提出了列控系统需求规范形式化建模验证理论和技术,制定了适合高速铁路的CTCS-3级列控系统技术范,提出了基于功能特征提取的测试案例构造方法和基于决策树分析的测试案例生成方法,构建了完备的CTCS-3 级列控系统测试案例库,成为我国高速铁路列控系统设计研发、测试和建设运用的依据。

2) 提出了适用于不同测试需求的列控系统多分辨率仿真建模方法和平行测试验证方法,构建了可动态配置列控系统半实物仿真测试平台;是出了基于数据驱动的测试方法,构建了互操作性测试平台。

支持了多种型号列控 设备的幵发及应用,完成了所有CTCS-3级列控系统及新型高速列车的第三方互操作性测试,为高速铁路网中列车 安全、可靠运行提供了有力支撑。

3) 提出了瞬态脉冲干扰的统计参量评估方法和实时测量技术,自主研制了基于随机变量分析方法的电磁干幅度概率分布测量仪,构建了基于瞬态脉冲干扰统计参量的故障诊断和故障模拟再现平台。

轨道交通控制与安全国家重点实验室

学术论文管理及奖励办法(试行)

第一章总则

第一条轨道交通控制与安全国家重点实验室(以下简称“实验室”)为规范学术论文的管理,鼓励室内外学者在国内外学术期刊和会议上发表高水平的学术论文,特制定本办法。

第二条实验室研究方向为:

(1)轨道交通流分析与控制理论;

(2)轨道交通安全保障与运输组织理论及关键技术;

(3)轨道交通运行控制系统分析与集成;

(4)轨道交通专用移动通信理论与关键技术。

第三条作者单位的规范写法为:

中文:轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学)

英文:State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety (Beijing Jiaotong University);

第四条本办法中的室内外学者是指实验室固定人员、在读研究生,非实验室固定人员的北京交通大学校内人员。

第五条本办法适用于室内外学者在国内外学术期刊和会议上,以实验室为第一或第二署名单位发表的符合实验室研究方向的高水平学术论文(检索论文以北京交通大学科技处公布的检索为准)。

第六条本办法奖励范围为被SCI、EI、ISTP收录文章的第一作者或通讯作者,奖励款项由第一作者或通信作者主持分配。

第七条本办法不适用于以实验室开放课题基金、自主研究课题经费资助发表的高水平学术论文。

第八条学术论文管理及奖励工作由实验室学术副主任指导,实验室学术秘书负责执行。

第二章论文管理

第九条实验室学术论文须满足以下条件:

(1)第一作者或通讯作者为实验室固定人员、在读研究生,其第一单位须署名实验室;

(2)第一作者或通讯作者为非实验室固定人员的校内作者,其单位可同时属双方单位名

称,第一或第二单位署名实验室,第二或第一单位署名所属学院;

(3)在读研究生发表论文时,须经责任导师考核同意,且其论文的通讯作者须为责任导

师。

(责任导师是指在读研究生的导师、或在读研究生承担课题过程中指导其学习

研究的具有副教授以上职务的课题成员。

)

(4)在国内外学术期刊和论文集正式出版物上发表的符合实验室研究方向的高水平学

术论文。

第十条论文提交程序:

(1)室内外学者以实验室名义在国内外学术期刊和论文集发表论文前,必须填写实验室

发表论文审核表并交实验室审核,经确定其所要发表论文符合实验室研究方向后才

可正式发表。

(2)室内外学者以实验室名义在国内外学术期刊和论文集发表论文后,需将论文的单行

本(或复印件1份)以及PDF文件交至办公室登记审核,截止日期为每年的12月

31日,逾期未统计的不纳入年度奖励计划。

以摘要形式发表的论文不收入论文集。

(3)审核通过的论文将由实验室办公室归档。

第十一条学术论文的第一作者或通讯作者非实验室固定人员的校内作者,且第一或第二单位署名实验室,其学术论文成果由所属学院(单位)与实验室共享。

第十二条非实验室固定人员的校内作者,其发表的论文以实验室为第一署名单位、以北京交通大学其它学院为第二署名单位,学校在年终考核时,只纳入各学院的科研统计,不计入实验室,并与以学院为第一署名单位的论文同等对待。

第十三条学术论文的知识产权归属作者本人所有,实验室只负责论文的收集、统计、保存和管理。

第三章论文奖励办法

第十四条室内外学者以实验室为第一或第二署名单位发表的符合实验室研究方向的高水平论文,按下列标准给予奖励:

(1)在《SCIENCE》或《Nature》刊物上每发表一篇论文,重点实验室对每篇论文配套K

×C×5万元科研经费;

(2)发表在SCI核心版源期刊的论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×2500元科研

经费;发表在SCI扩展版刊源期刊的论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×1200

元科研经费;SCI影响因子大于2的以两篇论文计算(需出具有关部门的检索报告);

(3)被SCI核心版收录的论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×5000元科研经费,

被SCI(扩大版)收录的论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×2500元科研经费;

SCI影响因子大于2的以两篇论文计算(需出具有关部门的检索报告);若论文已按

照此条第(2)项奖励,则仅补差额;

(4)发表在EI核心版源期刊的论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×1000元科研经

费;

(5)被EI收录的期刊或会议论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×2000元科研经费;

若论文已按照此条第(4)项奖励,则仅补差额;

(6)被ISTP收录的会议论文,重点实验室对每篇论文配套K×C×1000元科研经费;

(7)在读研究生为第一作者且依托校内课题发表的论文,则在读研究生与通讯作者按照

6:4比例分配奖励;

(8)权重系统K、C对照表:

第十五条实验室将年度经费的约10%作为论文奖励基金,奖励上一年度署名实验室发表学术论文的作者,奖励时间为每年4月份。

第十六条论文的奖励以科研经费配套的形式转入各自的经费本(限校内经费本)。

第十七条以上奖励与学校或学院奖励不相冲突。

第四章附则

第十八条本办法的解释权归属轨道交通控制与安全国家重点实验室。

第十九条本规定自公布之日起实行。

轨道交通控制与安全国家重点实验室

二〇〇九年六月十六日。