椎动脉优势与后循环梗死的关系

- 格式:pdf

- 大小:993.78 KB

- 文档页数:5

旋转性椎动脉闭塞综合征致反复后循环梗死一例薛素芳;石海艳;杜祥颖;马欣【摘要】旋转性椎动脉闭塞综合征又称弓猎人综合征(BHS),指在头颈旋转或伸展过程中导致椎动脉机械性闭塞或狭窄的一种罕见临床综合征,其后循环缺血症状多在头部旋转时发生,并在中立位置时迅速改善.在少数情况下,BHS可因椎动脉反复挤压内膜受损继发血栓形成致动脉-动脉栓塞性梗死.作者报道了1例弓猎人综合征致反复后循环梗死的青年女性病例,该患者以突发反应迟钝、记忆力下降、右侧肢体活动不利起病,既往无明确血管危险因素,临床症状与转颈活动无相关性.颈动脉超声转颈试验示左侧椎动脉颈部右转时出现血流减弱逆转,头颈部CT血管成像(CTA)和DSA检查示左侧椎动脉V3、V4交界处局部突起,考虑为夹层或假性动脉瘤;转颈CTA示右侧转头时左侧椎动脉出枢椎横突孔之后未见显影;高分辨率MR示左侧椎动脉V3、V4交界区血管内一膜样结构突入管腔.提示BHS临床症状可以与转颈无关,仅表现为后循环区域梗死,可以合并同侧椎动脉范围非常局限的夹层或假性动脉瘤损害表现.临床医师如果缺乏相应的认识,可能会造成漏诊和误诊.因此遇到隐源性后循环青年卒中患者,应仔细分析后循环血管形态改变,必要时行颈动脉超声转颈试验或动态DAS明确有无合并BHS.【期刊名称】《中国脑血管病杂志》【年(卷),期】2019(016)008【总页数】3页(P423-425)【关键词】弓猎人综合征;后循环梗死;动脉-动脉栓塞性梗死【作者】薛素芳;石海艳;杜祥颖;马欣【作者单位】100053 北京,首都医科大学宣武医院神经内科;100053 北京,首都医科大学宣武医院神经内科;100053 北京,首都医科大学宣武医院影像科;100053 北京,首都医科大学宣武医院神经内科【正文语种】中文旋转性椎动脉闭塞综合征,也称为弓猎人综合征(bow hunter′s syndrome,BHS),指在头颈旋转或伸展过程中导致椎动脉的机械性闭塞或狭窄,是一种罕见的可以造成症状性椎-基底动脉系统缺血或梗死的临床综合征。

后循环缺血的中西医研究进展发布时间:2022-09-15T07:38:43.802Z 来源:《医师在线》2022年11期作者:付雪婷杨洋[导读] 后循环缺血(Posterior Circulation Ischemia,PCI)是因椎-基底动脉系统缺血不足所导致的持续性或一过性疾病,属于祖国医学眩晕范畴。

付雪婷杨洋河北北方学院河北张家口 075000摘要后循环缺血(Posterior Circulation Ischemia,PCI)是因椎-基底动脉系统缺血不足所导致的持续性或一过性疾病,属于祖国医学眩晕范畴。

主要临床症状包括头晕、眩晕、视觉障碍和走路不稳等[1]。

而笔者将对后循环缺血的中医及西医研究进展进行论述。

关键词:后循环缺血、眩晕。

一、西医对后循环缺血的研究进展1、病因及发病机制:后循环一般是基底动脉、双侧椎动脉和大脑后动脉等系统的总称,主要的功能是向小脑、间脑、丘脑和脑干等部位供血,以使各部位能够正常的发挥作用[2]。

本病的病因和发病机制复杂,但究其主要的原因可分为一下几个方面:(1)动脉粥样硬化:椎动脉起始段、颅内段是该病理变化的好发部位;(2)栓塞:是本病最常见的发病机制,其中心源性和动脉源性栓子为主要来源;(3)穿支小动脉病变:尤其是桥脑、中脑和丘脑处的小动脉易发生玻璃样变、微动脉瘤和粥样硬化的病理改变。

2、诊断:本病常见症状为头晕、眩晕、恶心、头痛、肢体以及头面部的麻木或感觉异常、视觉障碍、走路不稳等,同时可伴有构音障碍、Horner征、眼球运动障碍以及共济失调等。

王朝霞[3]等通过临床观察发现,视频眼震图可以在患者出现体征前检测出脑干功能是否异,鉴别出PCIV和前庭末梢性眩晕,对以眩晕为主诉的 PCI 患者诊断价值明显。

神经系统影像学检查对临床诊断、评估病情及预后发展可以提供直接的证据,主要包括形态学和功能学两类:形态学包括有CT检查、核磁共振成像;功能学包括经颅多普勒、颈动脉超声等。

椎动脉优势现象对后循环缺血的影响及可能机制沈小平;王士列【期刊名称】《临床神经病学杂志》【年(卷),期】2018(031)001【总页数】2页(P75-76)【作者】沈小平;王士列【作者单位】332000 南昌大学附属九江医院神经内科;332000 南昌大学附属九江医院神经内科【正文语种】中文【中图分类】R743后循环缺血(PCI)是指各种原因导致的椎-基底动脉系统的缺血性改变,包括TIA和脑梗死两类,约占缺血性脑卒中的20%[1]。

虽然PCI的发病因素与发病机制与前循环缺血性病变相似,但是目前PCI的相关病因及机制仍不明确[2]。

近年来随着神经影像学与神经介入技术在脑血管病诊断和治疗中的广泛应用,对颅内外血管本身的发育异常,特别是单侧椎动脉优势(VAD)现象对PCI的影响日渐引起学者的关注[3]。

本文将从PCI的发病基础及单侧VAD现象对PCI的影响及其可能机制作一综述。

1 概念及病因上世纪50年代初期,在一些表现为前循环TIA的患者中发现其存在颈动脉颅外段的严重狭窄或闭塞,责任血管相对应的脑组织处于相对缺血状态,当时称之为“颈动脉供血不足”,并由此产生了“椎-基底动脉供血不足(VBI)”的概念。

后循环又称椎-基底动脉系统,是由椎动脉、基底动脉和大脑后动脉组成,其主要供血给脑干、小脑、丘脑、枕叶、部分颞叶及上段脊髓。

由于当时对PCI认识的不足,VBI 概念仍被广泛地使用,并产生一些错误的认识:临床上常将许多头晕或眩晕的病因归结于VBI。

VBI成了某些医生的惯用词,不顾及诊断TIA的时间概念,甚至出现了持续24 h或数天的VBI诊断。

更有将VBI的概念泛化,认为它是一种既非正常又非缺血的状态,导致大量的误诊、误治。

PCI包括椎-基底动脉系统缺血、后循环TIA与脑梗死。

基于MRI DWI的应用,约半数的后循环TIA患者发现了明确的梗死改变,且TIA与脑梗死的界限越来越模糊,因此用PCI涵盖后循环的TIA与脑梗死有利于临床操作。

后循环缺血与椎-基底动脉病变的关系居克举;郭建一;倪贵华【期刊名称】《临床神经病学杂志》【年(卷),期】2009(022)003【摘要】目的探讨后循环缺血(PCI)与椎-基底动脉病变的关系.方法对57例PCI 患者(PCI组)进行颅颈部动态增强磁共振血管成像(DCE-MRA)检查,并与同期住院的非PCI脑卒中患者(NPCI组)进行比较.结果与NPCI组相比,PCI组椎-基底动脉异常率显著增高(50.7% vs 70.2%; P<0.05),病变多在椎动脉起始部和颅内段;椎-基底动脉多发性病变的发生率显著增高(P<0.05);椎动脉一侧优势、椎动脉颈段、基底动脉及前循环病变情况与NPCI组比较差异无统计学意义.结论 PCI患者最常见的血管病变部位为椎动脉起始部和颅内段,并且椎-基底动脉病变呈多发性.【总页数】2页(P215-216)【作者】居克举;郭建一;倪贵华【作者单位】223300,江苏省淮安市第一人民医院神经内科;223300,江苏省淮安市第一人民医院神经内科;223300,江苏省淮安市第一人民医院神经内科【正文语种】中文【中图分类】R743【相关文献】1.经颅超声造影在后循环缺血患者椎-基底动脉病变诊断中的应用 [J], 杨松;何文;张惠琴;张红霞;杜丽娟;田凤兰2.颅内椎-基底动脉夹层形态学与后循环缺血程度的相关性研究 [J], 边祥兵;林家骥;张森皓;董小楠;刘铁芳;段曹辉;娄昕;吕晋浩3.症状性椎-基底动脉重度狭窄或闭塞致后循环缺血性卒中的血管重建治疗 [J], 李琪;孙杨;王本琳;佟小光4.黄芪赤风汤合补中益气汤对后循环缺血性眩晕患者椎-基底动脉血流的影响 [J], 李金平5.“调营充络”法治疗椎-基底动脉迂曲合并后循环缺血性眩晕的临床疗效及对DHI评分、BAEP的影响 [J], 张志军;王宝亮;付利然;张士金因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

椎动脉起始部支架置人术后再狭窄的病因及防治赵慧玭n;李慎茂;张广平【摘要】椎动脉狭窄是后循环梗死的重要病因,尤以起始部的狭窄更为常见.介入治疗已成为治疗椎动脉狭窄的重要方法.但是不得不面对椎动脉起始部支架置入术后再狭窄率较高的问题.近年来,随着关于再狭窄的病理生理学基础研究的深入,相关的防治方法不断发展.口服药物治疗、各种涂层支架、放射性血管支架与磁化支架等为解决支架置入术后再狭窄提供了各种方法.本文就其病因及防治作一综述.【期刊名称】《介入放射学杂志》【年(卷),期】2010(019)012【总页数】4页(P1000-1003)【关键词】椎动脉起始部;支架;再狭窄【作者】赵慧玭n;李慎茂;张广平【作者单位】100053,北京,首都医科大学宣武医院介入中心;100053,北京,首都医科大学宣武医院介入中心;100053,北京,首都医科大学宣武医院介入中心【正文语种】中文【中图分类】R543.4脑血管病是造成人类死亡的三大主要疾病之一,脑血管病中缺血性脑卒中约占80%,脑血管狭窄是其最重要的病因[1]。

椎动脉起始部狭窄在全部脑血管狭窄中所占比率高达25%~40%[2]。

药物治疗无法扭转已经造成的形态学改变,该部位由于治疗技术难度大、风险高等因素不适合行外科手术。

20世纪80年代起,血管内成形术开始用于治疗椎动脉狭窄,方法包括球囊扩张和支架置入术等,手术成功率高[2],但术后再狭窄的问题却不容忽视。

再狭窄是指原治疗部位复发程度>50%的狭窄[3]。

若单纯应用球囊扩张术治疗,1年内再狭窄率大约是75%~100%;置入支架后支架内再狭窄的比率约为10% ~ 43%[2]。

1 支架内再狭窄的发生机制支架内再狭窄的发生是动脉内膜损伤后修复过程稳态失衡的结果。

血管内皮细胞损伤是支架内再狭窄的始动因素。

支架的机械性支撑消除了血管回缩,但是长期压迫血管壁可导致支架内局部或广泛的内膜组织过度增生,这是支架置入后再狭窄的主要机制。

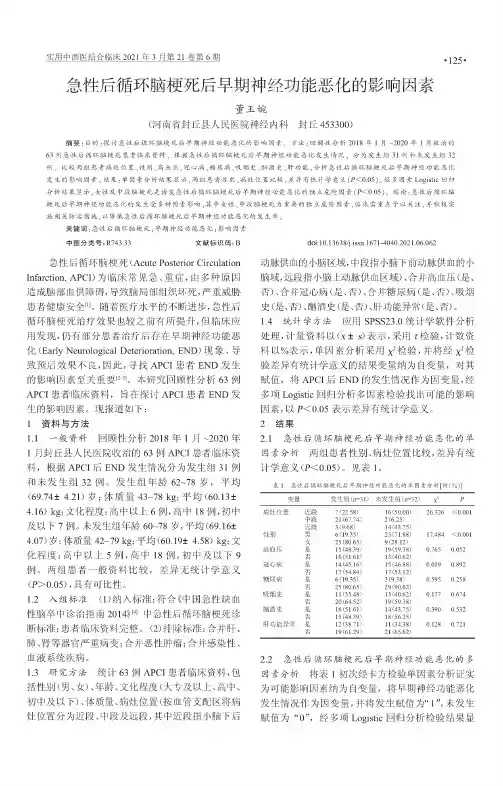

实用中西医结合临床2021年3月第21卷第6期・125・急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化的影响因素董玉婉(河南省封丘县人民医院神经内科封丘453300)摘要:目的:探讨急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化的影响因素。

方法:回顾性分析2018年1月〜2020年1月收治的63例急性后循环脑梗死患者临床资料,根据急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化发生情况,分为发生组31例和未发生组32例。

比较两组患者病灶位置、性别、高血压、冠心病、糖尿病、吸烟史、酗酒史、肝功能,分析急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化发生的影响因素。

结果:单因素分析结果显示,两组患者性别、病灶位置比较,差异有统计学意义(P V0.05)。

经多因素Logistic回归分析结果显示,女性及中段脑梗死是诱发急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化的独立危险因素(P V0.05)。

结论:急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化的发生受多种因素影响,其中女性、中段脑梗死为重要的独立危险因素,临床需重点予以关注,并积极实施相关防治措施,以降低急性后循环脑梗死后早期神经功能恶化的发生率。

关键词:急性后循环脑梗死;早期神经功能恶化;影响因素中图分类号:R743.33文献标识码:B急性后循环脑梗死(Acute Posterior Circulation Infarction,APCI)为临床常见急、重症,由多种原因造成脑部血供障碍,导致脑局部组织坏死,严重威胁患者健康安全叭随着医疗水平的不断进步,急性后循环脑梗死治疗效果也较之前有所提升,但临床应用发现,仍有部分患者治疗后存在早期神经功能恶化(Early Neurological Deterioration,END)现象,导致预后效果不良,因此,寻找APCI患者END发生的影响因素至关重要[2~3]o本研究回顾性分析63例APCI患者临床资料,旨在探讨APCI患者END发生的影响因素。

现报道如下:1资料与方法1.1一般资料回顾性分析2018年1月〜2020年1月封丘县人民医院收治的63例APCI患者临床资料,根据APCI后END发生情况分为发生组31例和未发生组32例。

后循环缺血原因

后循环缺血是指大脑后循环区域的血液供应不足,可能由以下原因所导致:

动脉粥样硬化:这是后循环缺血的最重要原因,它好发于椎动脉起始段和颅内段。

动脉粥样硬化会导致大动脉狭窄和闭塞,进而引起低灌注、血栓形成及动脉源性栓塞等。

此外,椎动脉起始部也是发生严重动脉粥样硬化的常见部位。

栓塞:这是后循环缺血的最常见发病机制,约占40%。

栓子主要来源于心脏、主动脉和椎基底动脉。

最常见栓塞部位是椎动脉颅内段和基底动脉远端。

穿支小动脉病变:包括玻璃样变、微动脉瘤和小动脉起始部的粥样硬化病变,好发于桥脑、中脑和丘脑。

锁骨下动脉盗血综合征:由于椎动脉起始部之前的锁骨下动脉闭塞,椎动脉血液向锁骨下动脉逆向分流。

颈椎疾病:如颈椎不稳定或颈椎病,这些疾病可能会导致颈椎的骨质增生、椎间盘突出或颈椎错位等,压迫、缩小、阻碍椎动脉,导致大脑后循环区域血流不足。

心血管疾病:如心房颤动、心绞痛等,心脏功能障碍或者循环系统疾病会导致大脑后循环区域的血流不足。

动脉瘤破裂:颈内动脉壁薄弱,形成动脉瘤,当动脉瘤破裂时,血液会涌入脑内,引起外伤后遗症。

慢性病:如高血压、糖尿病、高血脂等慢性病,可能会导致血液黏稠

度增高,脂质代谢异常,从而导致脑血管病变。

椎动脉优势及其研究进展[摘要] 两侧椎动脉大小通常不同,当差异明显时就成为一侧椎动脉优势,这是仍处于研究探索阶段的一种血管现象。

但其发生机制、诊断标准和临床表现尚未充分研究,本文对上述情况进行简要综述。

[关键词] 椎动脉; 基底动脉; 椎动脉优势; 眩晕; 脑梗死; 文献综述doi:10.3969/j.issn.1671-7562.2010.04.0421 椎动脉解剖和椎动脉优势椎动脉系统为脑血液供应的重要组成部分,其颅内段分布于脑干(延髓到间脑尾侧1/3)、大脑半球的后1/3(包括部分颞叶、枕叶和小脑)。

在大脑底面通过Willis 环与颈内动脉互相交通,其分支在蛛网膜下腔内吻合成网。

椎动脉起自锁骨下动脉第1段,穿颈6至颈1横突孔并弯向后侧,绕寰椎侧后方,经椎动脉沟转向内面,穿寰椎后膜、硬脊膜及蛛网膜进入蛛网膜下腔。

入颅腔后沿延髓的腹侧达斜坡,在脑桥下缘,左、右椎动脉汇合成一条基底动脉并经桥脑腹侧的基底动脉沟至脑桥上缘,最后分为左、右大脑后动脉两大终支[1-2]。

入颅后椎动脉发出脊髓前动脉、脊髓后动脉和小脑后下动脉(PICA)。

较之椎动脉颅外段、椎动脉入颅后动脉外膜和中层厚度减少,中、外弹力层弹性纤维减少。

椎动脉分支与其供给血管基本呈直角关系。

椎动脉全程分为4段:横突前段(V1),由椎动脉起始处至颈6横突孔[3]。

横突段(V2),位于颈6至颈2横突孔之间。

枕下段(V3),为颈2横突孔至椎动脉穿硬膜处,短而弯曲,可进一步分为两部分,即水平段(V3h)及垂直段(V3v)。

V3h由椎动脉出颈1横突孔,弯向内侧,走行于颈1后弓上面的椎动脉沟内,由静脉腔隙衬垫;V3v 则向下移行于颈l横突孔内至颈2横突孔,被静脉丛包绕[4]。

颅内段(V4),由椎动脉穿硬膜及蛛网膜进入蛛网膜下腔,直至与对侧椎动脉汇合成基底动脉。

椎动脉直径一般3~5 mm。

椎动脉变异较大,两侧椎动脉通常不对称,管腔大小不一。

当差异明显时就成为一侧椎动脉优势(vertebral artery dominance,V AD)[5],是指一侧椎动脉直径明显大于对侧椎动脉,整个非优势椎动脉全程均匀狭窄纤细,或者两侧椎动脉直径上相当,而一侧椎动脉与基底动脉的连接更加直接[5-6]。

中脑梗死与后循环血管状态之间的关系

乔亚男;王默力

【期刊名称】《中风与神经疾病杂志》

【年(卷),期】2012(29)12

【摘要】目的探讨中脑梗死与后循环血管状态之间的关系.方法所有病例均行头部MRI及全脑血管造影检查.结果 32例新发中脑梗死中,5例为中脑独立梗死,27例为中脑伴发后循环其他部位梗死.行DSA后可观察到椎动脉闭塞者14例,椎动脉狭窄者15例;基底动脉闭塞者6例,基底动脉狭窄者9例;大脑后动脉狭窄者8例,大脑后动脉闭塞者5例;无后循环血管病变者5例.结论中脑梗死多伴发后循环其他部位的脑梗死,且多存在椎基底动脉系统的大血管病变,提示临床医生在遇到相关病例时,应重点排查血管方面的原因.

【总页数】3页(P1102-1104)

【作者】乔亚男;王默力

【作者单位】卫生部中日友好医院神经内科,北京100029;首都医科大学宣武医院神经内科,北京1000531

【正文语种】中文

【中图分类】R743.3

【相关文献】

1.大脑后动脉区梗死与后循环血管状态及危险因素关系 [J], 尹书会;王默力;李坤成

2.延髓梗死部位与后循环血管状态的关系 [J], 邓本立;乔亚男;王默力

3.小脑梗死与后循环血管病变的关系 [J], 李卫东;黄光;赵涵

4.后循环脑梗死患者血清 HbA1c水平与血管狭窄程度、病情进展及预后的关系[J], 房硕;王建民;胡岩芳;赵晓辉;胡沛霖

5.多排螺旋CT血管造影(MSCTA)评估椎-基底动脉狭窄与后循环脑梗死之间的相关性 [J], 张宗景

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

椎动脉优势及基底动脉弯曲与后循环脑梗死的关系刘春霞;黄坤【摘要】目的探讨椎动脉优势与基底动脉弯曲以及后循环脑梗死发病之间的关系.方法影像学显示具有椎动脉优势或基底动脉弯曲的患者152例,依据相关MRA检查标准将以上患者分成单侧椎动脉优势组和双侧均势组.记录性别、年龄、吸烟、饮酒、糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸等资料.同时根据MRA、MRI影像资料确定两组基底动脉弯曲发生率、基底动脉弯曲严重度及后循环脑梗死的发病率.分析椎动脉优势与基底动脉弯曲发生率、弯曲度以及后循环脑梗死间的关系.应用SPSS21.0软件,所获数据采用非参数2检验.结果两组基底动脉弯曲侧、弯曲度0、1、2度的比较,P均<0.005;3度弯曲度,P>0.05.脑梗死的比较,P<0.05.基底动脉有无弯曲与脑梗死发生率的比较,P<0.005.基底动脉左右弯曲与脑梗死发生率的比较,P>0.05.基底动脉左弯曲与无弯曲的脑梗死发生率比较,P<0.005.基底动脉右弯曲与无弯曲的脑梗死发生率比较,P<0.005.左右椎动脉优势基底动脉弯曲左右向比较,P<0.005.结论椎动脉优势与基底动脉弯曲度与后循环脑梗死发病率的密切关系.椎动脉优势是导致基底动脉弯曲为后循环脑梗死的高危因素.【期刊名称】《菏泽医学专科学校学报》【年(卷),期】2017(029)003【总页数】4页(P10-12,96)【关键词】椎动脉优势;基底动脉弯曲;后循环脑梗死【作者】刘春霞;黄坤【作者单位】菏泽医学专科学校,山东菏泽 274000;菏泽市立医院神经内科,山东菏泽 274031【正文语种】中文【中图分类】R543.5椎动脉优势(VAD)是一种比较常见的血管发育异常现象,一般认为当两侧椎动脉直径相差≥0.3 mm,或两侧椎动脉直径大致相当,而一侧椎动脉(VA)与基底动脉(BA)连接更加紧密时即称椎动脉优势。

椎动脉优势不仅是临床上的常见异常现象,而且若干研究均已证实了基底动脉与基底动脉弯曲发生存在着密切关联[1,2]。

椎-基底动脉走行迂曲与后循环缺血的相关性研究陈莉;罗天友;吕发金;许仕全;邓世山;蔡昌平;姚开情【摘要】目的::探讨椎-基底动脉迂曲及迂曲程度与后循环缺血( posterior circulation ischemia,PCI)之间的关系。

方法:回顾性分析了205例行头颅容积CT数字减影血管成像( volume computed tomographic digital subtraction angiography,VCTDSA)检查的后循环缺血患者( PCI组)和108名无前后循环缺血临床表现的正常人。

在VR图像上观察椎动脉颅内段和基底动脉是否有迂曲,并分别测量每个迂曲的角度。

根据迂曲数量和迂曲角度对双侧椎动脉及基底动脉迂曲程度行迂曲评级。

椎-基底动脉迂曲程度与PCI行相关性分析。

结果:(1)对照组和PCI组的左右侧椎动脉颅内段及基底动脉迂曲的发生率均有显著性差异(χ2=66.860,P=0.000;χ2=43.457,P=0.000;χ2=19.203,P=0.000)。

(2)PCI 组,左右椎动脉及基底动脉迂曲程度≥Ⅲ级者显著高于对照组(χ2=91.115,P=0.000;χ2=86.620,P=0.000;χ2=43.371,P=0.000)。

(3)椎动脉颅内段走行迂曲与PCI 相关(r=0.49,P=0.000);椎动脉颅内段迂曲程度≥Ⅲ级与PCI中等强度相关(r=0.65,P=0.000)。

基底动脉走行迂曲与PCI相关(r=0.25,P=0.000);基底动脉颅内段迂曲程度≥Ⅲ级与PCI相关(r=0.37,P=0.000)。

结论:椎动脉颅内段和基底动脉走行迂曲可能引起PCI,尤其是当椎动脉迂曲程度达到Ⅲ级以上的情况。

%Objective:To investigate the relationship between posterior circulation ischemia ( PCI) and circuity and tortuosity degree of vertebrobasilar artery. Methods:A total of 205 patients with posterior circulation ischemia were included. An additional 108 subjects were concomitantly enrolled as controls. We investigated by using VCTDSA in all subjects. First,the circuity of vertebrobasilar arteries were observed andangle of these circuity were measured on VR images in both group. Then,according to numbers and angle of tortuosity,tortuosity degrees were estimated. Finally,the correlation between circuity degrees of vertebral-basilar artery and PCI were an-alyzed. Results:Significant differences of the incidence of left and right vertebral artery and basilar artery were found be tween patients with PCI and controls (χ2 =66. 860,PP=0. 000;χ2 =43. 457,P=0. 000;χ2 =19. 203,P=0. 000). The circuity degrees in PCI was significantly higher than that in controls,showing a significant difference (χ2 =91. 115,P=0. 000;χ2 =86. 620,P=0. 000;χ2 =43. 371,P=0. 000). PCI has correlation with the circuity of vertebral artery (r=0. 49,P=0. 000). There is a moderate correlation be-tween circuity level Ⅲor higher of vertebral artery and PCI (r=0. 65,P=0. 000). PCI has correlation with the circuity of basal artery (r=0. 25,P=0. 000). There is a weak correlation between circuity level Ⅲ or higher of basal artery and PCI(r=0. 37,P=0. 000). Conclusion:The circuity of vertebrobasilar arteries may lead toPCI,especially circuity level Ⅲ or higher.【期刊名称】《川北医学院学报》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】5页(P327-331)【关键词】后循环缺血;椎动脉迂曲;基底动脉迂曲;基底动脉延长【作者】陈莉;罗天友;吕发金;许仕全;邓世山;蔡昌平;姚开情【作者单位】川北医学院基础医学院解剖教研室,四川南充 637000;重庆医科大学附属第一医院放射科,重庆 400016;重庆医科大学附属第一医院放射科,重庆400016;川北医学院基础医学院解剖教研室,四川南充 637000;川北医学院基础医学院解剖教研室,四川南充 637000;川北医学院基础医学院解剖教研室,四川南充 637000;重庆医科大学附属第一医院放射科,重庆 400016【正文语种】中文【中图分类】R445陈莉1,罗天友2,吕发金2,许仕全1,邓世山1,蔡昌平1,姚开情2(1.川北医学院基础医学院解剖教研室,四川南充637000;2.重庆医科大学附属第一医院放射科,重庆400016)后循环缺血(posterior circulation ischemia,PCI)是临床上常见的缺血性脑血管疾病,占脑缺血性疾病的20%[1]~25%[2]。