2020届一轮复习生活与哲学:第四课:探究世界的本质(最新真题)

- 格式:ppt

- 大小:642.50 KB

- 文档页数:43

第四课探究世界的本质[核心提示]1.一个特性:客观实在性。

2.两对关系:运动与物质、运动与静止的关系。

3.四个概念:物质、运动、静止、规律。

[必背术语]1.物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

物质的唯一特性是客观实在性。

2.自然界的存在和发展是客观的,要求我们要尊重自然,与自然和谐相处。

3.运动是无条件的、永恒的和绝对的,静止是有条件的、暂时的和相对的。

物质世界是绝对运动与相对静止的统一。

4.物质是运动的,运动是有规律的。

规律是客观的、普遍的,客观规律又是可以认识和利用的,要求我们尊重规律,按客观规律办事。

答案:①人的意识②客观实在③客观实在性④物质的⑤客观物质性⑥社会⑦变化和过程⑧固有的根本属性⑨承担者⑩无条件⑪永恒⑫有条件⑬暂时,⑭绝对运动与相对静止⑮固有⑯本质⑰人的意志⑱创造⑲固有的规律⑳客观规律○21利用核心考点一世界的物质性1.世界是物质的原是物质;世界的统一性在于它的物质性;世界统一于物质;世界是物质的。

2.马克思主义哲学的物质概念 (1)物质概念提示 物质的外延是自然界和人类社会中的万事万物的总和。

客观实在是一种客观存在,客观存在不仅包括具有客观实在性的物质现象,还包括不具有客观实在性的精神、意识现象。

(2)弄清物质与具体物质形态的关系,把握马克思主义哲学与古代朴素唯物主义的理论界限。

性的关系,而不是整体与部分的关系。

(2)要明确哲学的物质概念与自然科学的物质概念的关系:自然科学的物质概念只涉及自然界中的物质形态的具体特征,而哲学上讲的物质概念则概括了世界上所有物质具体形态的共同特点,即客观实在性。

命题点世界的物质性【预测题型:选择题】(2014·课标Ⅱ·20)纪录片《舌尖上的中国》介绍了我国不同地域、不同民族、不同风貌的有代表性的饮食文化。

该片在电视台播放后引起了极大关注,产生了广泛影响。

通过《舌尖上的中国》,人们感受到的,不仅有美食的味道,还有历史的味道、人情的味道、家乡的味道,以及人与自然的和谐。

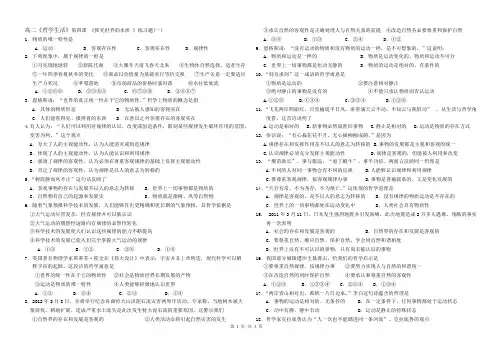

第4课探究世界的本质一、单项选择题1.2014年是达尔文诞辰205周年,他发表于1859年的《物种起源》至今深刻影响着人们对生命起源和进化历程的认识,尽管人们对其进化假说一直存在争议,但他的基本观点还是闪烁着真理的光彩,不断被科学的发展所证实,例如( )①生物是自然界长期发展的产物,不是神的意志的产物②生物进化的自然选择说揭示了生物进化的根本内因③人类的起源是生物进化的结果,否定了上帝造人说④劳动在从古猿到人的转化过程中起了决定性的作用A.①③ B.①④C.②③ D.②④2.人们能够创造出自然界里本来没有的东西,如计算机、电冰箱、嫦娥三号等。

这表明( )A.人们能够创造自然物B.人们能够改变自然物的具体形态C.人工化的自然物不再具有客观性D.人们已经全面把握自然规律3.中国农艺师引进了多种新品种洋蔬菜,根据海拔高度确定各种蔬菜的种植与运输方案,使洋菜“本土化”,打破了“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”的观念。

农艺师打破“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”的观念,遵循的哲学依据是( ) A.人的理性为自然界立法B.人可以改变规律起作用的前提条件C.人不能改变规律,但能改变规律起作用的具体状况D.客观事物的规律是客观的,思维活动的规律是主观的4.2013年4月3日,诺贝尔奖得主、美籍华人物理学家丁肇中在欧洲核子研究中心宣布,由其主持的AMS(阿尔法磁谱仪)项目在历时18年实验,已经发现超过40万个正电子,这些正电子有可能来自于脉冲星或者人类一直寻找的暗物质。

这一研究成果,进一步佐证了( )①世界统一于物质②构成世界的物质成分是一样的③客观世界的多样性④物质是一切事物和现象的共同本质A.①② B.①④C.②③ D.③④5.古希腊哲学家克拉底鲁认为,万物只是一种不可名状的“旋风”,瞬息万变。

他拒绝给事物以名称,主张对客观事物“什么都不能说”。

其错误在于( ) A.否定了事物的客观性B.夸大了人的主观能动性C.否认了事物的相对静止D.割裂了物质和运动的关系6.王夫之说:“静者静动,非不动也。

第四课探究世界的本质一、选择题(每小题5分,共60分)(2020年潍坊模拟)地壳的剧烈运动会带来巨大破坏,2020年4月14日发生的青海玉树地震再次引起人们对地震的高度关注。

据此回答1~2题。

1.地壳的变化“出人意料”,体现出( )①自然界的事物都是按照自身所固有的规律形成和发展的②物质是不依赖于人的意识的③事物都处于运动和变化之中④意识对物质的存在和变化不会产生影响A.①②③ B.①②④C.②③④ D.①③④解析:一方面物质具有客观性,同时,意识具有能动性,指导人们对自然界和人类社会进行改造,故④观点错误。

本题可以采用排除法选出A项。

答案:A2.地震现象是一种“客观实在”,实实在在地作用于人类生活。

关于“客观实在”的理解正确的是( )A.世界上万事万物的总和B.自然界中客观事物的共同属性C.人们抽象出来的一切现象D.客观存在的万事万物的共同的属性和本质解析:客观实在性体现的是万事万物的共同的属性和本质,ABC三项观点均错误。

D项观点正确。

答案:D3.生物进化论指出:现代生存的各种生物有共同的祖先,人类是由古猿进化而来的。

马克思主义又进一步揭示,劳动在由古猿向人的进化中起了决定性作用。

这说明( )A.生物的祖先是非生物B.没有人自然界依然存在,没有自然界人也能产生C.自然界是客观的,不以人的意志为转移D.人类的产生是自然界长期发展的结果解析:材料揭示了人类产生的客观性。

人是自然界长期发展的产物,故选D项。

AB两项观点不正确,C项与题意不符。

答案:D4.下列说法与“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”诗句的哲学寓意一致的是( )A.对症下药,因地制宜B.坐地日行八万里,巡天遥看一千河C.江山易改,本性难移D.种瓜得瓜,种豆得豆解析:题干中的诗句揭示了事物是绝对运动和相对静止的统一,B项符合题意。

A项体现了具体问题具体分析,CD两项反映了事物发展的规律性。

答案:B5.当布鲁诺因传播“日心说”而被处死的时候,熊熊烈火中的他仍不停地高呼:“就在这一刻,地球还在转动啊!”地球还在转动,这说明( )①世界的本质是物质②自然界是客观存在的③人类社会的存在和发展是客观的④物质是不依赖于人的意识而客观存在的A.①②③ B.②③④C.①②④ D.①③④解析:地球还在转动,这说明地球的转动是不依赖于人的意识的,由此可以得出①②④要选。

高三政治生活与哲学第四课探究世界的本质总复习新人教版哲学的物质概念:自然界的物质性、人类社会的物质性(1)正确理解自然界的物质性①自然界中的事物是按照自身所固有的规律形成和发展的,都有自己的起源和发展史,都是统一的物质世界的组成部分。

宇宙间根本不存在什么上帝,当然也不会有上帝和诸神创造世界的活动。

②自然界的物质性要求我们在利用自然、改造自然时要尊重自然、顺应自然。

③物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

(2)正确理解人类社会的物质性①人类社会是物质世界长期发展的产物。

人类不是从来就有的,而是由古猿发展而来的一个特殊的生物种群。

在从猿到人的演化过程中,劳动起了决定性的作用。

劳动创造了人的生理结构,形成了手脚分工;劳动使猿脑变成了人脑,形成了语言和意识;劳动使人结成了社会联系,形成了社会关系。

因此,劳动创造了人和人类社会,没有劳动就没有人,就没有人类社会。

②人类社会在本质上是一个客观的物质体系。

构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、人口因素和生产方式。

1.正确理解和把握辩证唯物主义的物质概念(1)物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

“不依赖于人的意识”是指物质独立于人的意识之外、先于人的意识而客观存在,具有客观性。

“能为人的意识所反映”是指人的意识能够正确地反映物质,具有可知性。

(2)物质与物质具体形态的关系①物质和物质的具体形态既有区别又有联系。

首先,物质是从物质的具体形态中概括抽象出来的,是万事万物的本质属性。

物质只能存在于物质的具体形态之中,而物质的具体形态是物质的表现。

②二者是有区别的。

物质所概括和抽象的仅仅是具体的物质形态的共同特性,而具体的物质形态除了这一共同的唯一特性,即客观实在性以外,还有自身的个别属性。

③物质和具体的物质形态的关系是共性和个性、一般和个别、抽象和具体的关系。

④我们既不能用物质代替物质的具体形态从而否认物质世界的多样性,也不能用物质的具体形态去代替物质,看不到世界的物质性。

2020版政治一轮精品复习学案:2.4 探索世界的本质(必修4)【高考目标定位】考点点击热点提醒1 自然界的物质性2 人类社会的物质性3 运动和物质的关系4 绝对运动与相对静止5 规律的概念6 规律的客观性和普遍性1 自然界是客观的,规律具有客观性和普遍性,要正确处理人与自然的关系,实现人与自然的和谐2新中国60年的发展历程,特别是60年的辉煌成就,进一步证明规律具有客观性,人能认识和利用规律3 结合节能减排、气候变化等问题,说明尊重规律、按规律办事的必要性和重要性【基础知识梳理】1、理解辩证唯物主义的物质概念:(1)含义:物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

(2)客观实在性是从万事万物中抽象出来的共性,是物质的唯一特性。

运动是物质的根本属性,物质除了运动这一属性以外,还有可知性、永恒性、无限性等许多属性。

这些属性都是与物质不可分的。

运动是物质的最主要最根本的属性,占有最重要的地位。

物质具有“可知性”:物质虽然不依赖于人的意识,但人们能够认识它。

(3)世界的本原是物质。

要明确物质和物质的具体形态的关系:①区别:A、哲学上的物质是指各种物质具体形态的共性—客观实在性;物质具体形态则是物质的具体表现,它不仅具有共同的唯一特性—客观实在性,还具有自己的个别特性。

B、哲学上的物质不能被创造、改变和消灭,而物质的具体形态则可以被人创造、改变和消灭。

②联系:A、哲学上的物质是从各种物质具体形态中概括和总结出来的,没有具体的物质形态就没有哲学上的物质。

B、二者的关系是一般与特殊、共性与个性的关系。

2、理解世界的真正统一性就在于它的物质性(原理、方法论)(1)自然界是物质的自然界中的事物是按照自身固有的规律形成和发展的,都有自己的起源和发展史,都是统一的物质世界的组成部分。

宇宙间根本不存在上帝,也不存在上帝和诸神创造世界的活动。

(2)人类社会具有客观物质性①人类社会是物质世界长期发展的产物。