慢性胃炎的内镜诊断标准及评价

- 格式:pdf

- 大小:238.40 KB

- 文档页数:3

慢性胃炎诊断标准慢性胃炎是指胃黏膜长期受到各种刺激因素引起的慢性炎症,临床上表现为上腹部不适、疼痛、消化不良等症状。

慢性胃炎的诊断主要依据症状、体征和特殊检查结果。

下面将详细介绍慢性胃炎的诊断标准。

一、临床表现。

慢性胃炎的临床表现主要包括上腹部不适、疼痛、消化不良等症状。

患者常感到上腹部隐痛或不适,有时可放射至胸骨后部或腰背部。

消化不良表现为饱胀、嗳气、恶心、呕吐等症状。

在病情进展的过程中,还可能出现食欲减退、体重下降等症状。

二、体征。

慢性胃炎的体征主要表现为上腹部压痛、反跳痛和胃肠功能紊乱。

上腹部压痛是慢性胃炎常见的体征之一,一般位于胃窦部或胃体部。

反跳痛是指在腹部轻度压痛后,突然松开手时患者感到的疼痛。

此外,慢性胃炎还可伴有胃肠功能紊乱,如胃肠蠕动减弱、胃排空延迟等。

三、特殊检查。

慢性胃炎的诊断离不开特殊检查,常用的特殊检查包括内镜检查、生化检查和组织病理学检查。

内镜检查是慢性胃炎诊断的金标准,通过内镜检查可以直接观察胃黏膜的病变情况。

生化检查主要包括血清胃蛋白酶原、胃泌素、胃蛋白酶等指标的检测,可以帮助判断慢性胃炎的类型和程度。

组织病理学检查是通过胃镜取得胃黏膜活检标本,经过组织学检查来明确病变的性质和程度。

四、诊断标准。

根据上述临床表现、体征和特殊检查结果,慢性胃炎的诊断标准主要包括以下几点,1.上腹部不适、疼痛、消化不良等症状;2.上腹部压痛、反跳痛和胃肠功能紊乱等体征;3.内镜检查显示胃黏膜炎症改变;4.生化检查提示胃功能异常;5.组织病理学检查显示慢性炎症、萎缩、肠化生等病变。

综上所述,慢性胃炎的诊断主要依据临床表现、体征和特殊检查结果,通过综合分析可以明确诊断。

在临床实践中,医生应该根据患者的具体情况,结合上述诊断标准进行诊断,以便及时采取有效的治疗措施,缓解患者的症状,提高生活质量。

同时,患者在出现上腹部不适、消化不良等症状时,应及时就医,接受相关检查,以便早日明确诊断,获得及时治疗。

消化内镜诊断标准分级消化内镜诊断标准分级一、反流性食管炎反流性食管炎分为四个级别:Ⅰa级:正常或有轻微炎症,没有明显的糜烂或溃疡。

Ⅰb级:有少量糜烂或溃疡,但没有融合。

Ⅱ级:有多处糜烂或溃疡,且有融合,但不超过食管周长的75%。

Ⅲ级:糜烂或溃疡广泛,融合超过食管周长的75%。

二、慢性胃炎慢性胃炎分为三种类型:慢性萎缩性胃炎慢性非萎缩性胃炎特殊类型胃炎它们的内镜下表现如下:慢性萎缩性胃炎:黏膜红白相间,白相为主,皱襞变平甚至消失,部分黏膜血管显露,可伴有黏膜颗粒或结节状等表现。

慢性非萎缩性胃炎:黏膜红斑,黏膜出血点或斑块,黏膜粗糙伴或不伴水肿,及充血渗出等基本表现。

特殊类型胃炎的内镜诊断必须结合病因和病理。

三、内镜下溃疡分期内镜下溃疡分为四个阶段:A1活动期A2愈合期H1瘢痕期H2瘢痕期它们的内镜下表现如下:A1:溃疡边缘水肿、隆起、界限清楚、底厚苔可见出血或血凝块。

A2:水肿减轻,隆起不着,变慢坡,底白苔,周边无红色再生上皮。

H1:溃疡缩小,边缘出现再生上皮的发红带,出现粘膜皱襞集中,白苔变薄。

H2:溃疡进一步缩小,边缘再生上皮发红带进一步增宽,皱襞集中更明显,薄白苔白苔消失,皱襞集中于中心发红部(红色瘢痕)。

S1:中心发红消失,仅见皱襞集中(白色瘢痕期)。

四、胃息肉分类胃息肉分为四个级别:Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级五、早期食管、胃癌分型早期食管、胃癌分为五个类型:0-Ⅰ型Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型它们的内镜下表现如下:0-Ⅰ型:缓慢坡,界限不清。

Ⅰ型:隆起起始部清楚无细颈。

Ⅱ型:隆起起始部见有细颈但无蒂。

Ⅲ型:明显之蒂。

六、食管、胃进展期胃癌食管、胃进展期胃癌分为五个类型:BorrmannⅠ型BorrmannⅡ型BorrmannⅢ型BorrmannⅣ型BorrmannⅤ型以上都是内镜下消化系统疾病的诊断标准分级,可以帮助医生准确诊断和治疗。

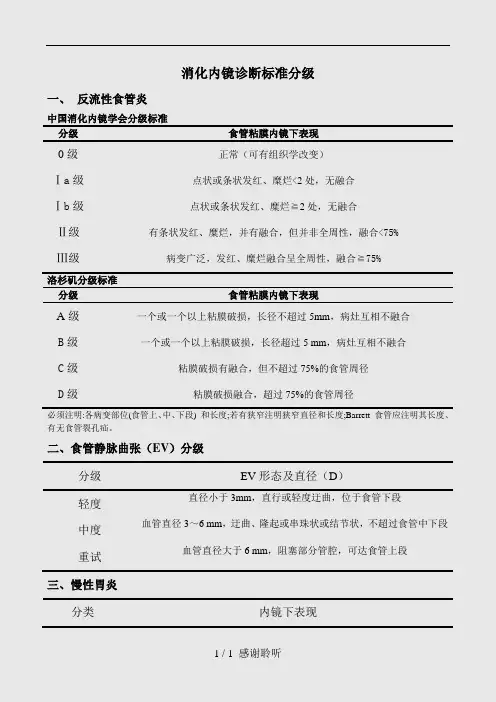

消化内镜诊断标准分级一、反流性食管炎中国消化内镜学会分级标准分级食管粘膜内镜下表现0级正常(可有组织学改变)Ⅰa级点状或条状发红、糜烂<2处,无融合Ⅰb级点状或条状发红、糜烂≧2处,无融合Ⅱ级有条状发红、糜烂,并有融合,但并非全周性,融合<75%Ⅲ级病变广泛,发红、糜烂融合呈全周性,融合≧75%洛杉矶分级标准分级食管粘膜内镜下表现A级一个或一个以上粘膜破损,长径不超过5mm,病灶互相不融合B级一个或一个以上粘膜破损,长径超过5 mm,病灶互相不融合C级粘膜破损有融合,但不超过75%的食管周径D级粘膜破损融合,超过75%的食管周径必须注明:各病变部位(食管上、中、下段) 和长度;若有狭窄注明狭窄直径和长度;Barrett 食管应注明其长度、有无食管裂孔疝。

......感谢聆听二、食管静脉曲张(EV)分级分级EV形态及直径(D)轻度直径小于3mm,直行或轻度迂曲,位于食管下段血管直径3~6 mm,迂曲、隆起或串珠状或结节状,不超过食管中下段中度重试血管直径大于6 mm,阻塞部分管腔,可达食管上段三、慢性胃炎分类内镜下表现慢性萎缩性胃炎黏膜红白相间,白相为主,皱襞变平甚至消失,部分黏膜血管显露;可伴有黏膜颗粒或结节状等表现慢性非萎缩性胃炎黏膜红斑,黏膜出血点或斑块,黏膜粗糙伴或不伴水肿,及充血渗出等基本表现特殊类型胃炎特殊类型胃炎的内镜诊断,必须结合病因和病理注:根据病变分布,内镜下慢性胃炎可分为胃窦炎、胃体炎、全胃炎胃窦为主或全胃炎胃体为主四、内镜下溃疡分期分期内镜下表现活动期A1 溃疡边缘水肿、隆起、界限清楚、底厚苔可见出血或血凝块A2 水肿减轻,隆起不著,变慢坡,底白苔,周边无红色再生上皮愈合期H1 溃疡缩小,边缘出现再生上皮的发红带,出现粘膜皱襞集中,白苔变薄H2 溃疡进一步缩小,边缘再生上皮发红带进一步增宽,皱襞集中更明显,薄白苔瘢痕期S1 白苔消失,皱襞集中于中心发红部(红色瘢痕)S2 中心发红消失,仅见皱襞集中(白色瘢痕期)A1 A2 H1 H2 S1 S2五、消化性溃疡出血的诊断标准Forrest分级内镜下表现再出血风险% ⅠⅠa 喷射性出血55%Ⅰb 溃疡底部或周边活动性渗血55%ⅡⅡa 溃疡底血管显露,无活动出血43%Ⅱb 溃疡覆盖血凝块,无活动出血22%Ⅱc 黑色基底10% ⅢⅢ基底洁净5% 推荐对Forrest分级I a一Ⅱb的出血病变行内镜下止血治疗六、胃息肉分类分级内镜下表现Ⅰ缓慢坡,界限不清Ⅱ隆起起始部清楚无细颈Ⅲ隆起起始部见有细颈但无蒂Ⅳ明显之蒂七、早期食管、胃癌分型[6]分型胃镜下表现0-ⅠⅠ隆起型(息肉型),病变向胃腔内突出,呈息肉状0-Ⅱ平坦隆起及凹陷均欠显著。

慢性胃炎的分类及内镜诊断标准Stahl于1728年首先提出了慢性胃炎的概念,但由于一直缺乏形态及病理资料,诊断一直都存在争论。

直到内镜,特别是可屈式内镜的出现以及大范围应用,慢性胃炎的内镜诊断及分型才开始被提及并进行深入地研究。

慢性胃炎可有多种因素诱发,主要包括慢性酗酒、吸烟、胆汁反流、自身免疫、饮食等环境因素及幽门螺旋杆菌感染。

由于慢性胃炎的发病原因非常复杂,并且通常内镜表现与病理诊断相关性很差,所以,一直没有满意的、被广泛接受的慢性胃炎的内镜诊断及分型标准。

现介绍国内外几个影响力较大的慢性胃炎内镜诊断及分型标准。

1Schindler分类Schindler于1947年根据半屈式内镜所见,并与组织学表现进行对比,把胃非特异性炎症改变称为慢性胃炎,根据内镜形态学表现又将慢性胃炎分为原发性慢性胃炎和继发性慢性胃炎。

原因不明者为原发性,同时合并胃溃疡、胃癌及有胃手术史者为继发性。

而将原发性又分为浅表性、萎缩性和肥厚性三型。

此种分类方法在我国应用最为广泛。

将慢性胃炎分为慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎和肥厚性胃炎。

该方法较为简洁实用,但存在一些缺点:(1)未对病变程度进行描述,对于病变的比较以及愈合程度无法评价。

(2)红白相间本应该是一种正常的内镜表现,而将其定为炎症表现,造成内镜所到之处,无不有炎症存在。

2 1983年全国慢性胃炎座谈会的分类1983年全国慢性胃炎座谈会提出分类建议后,我国应用的分类是慢性浅表性、慢性萎缩性和肥厚性胃炎。

2.1慢性浅表性胃炎:镜下黏膜可有以下各种表现中的一种或数种。

2.1.1水肿:颜色发白,反光增强,胃小区结构明显。

2.1.2花斑:在橙黄色黏膜背景上出现红色充血区,呈红色片状或红色条状,或较弥漫发红,即所谓花斑或红白相间现象,又可进一步描述为红白相间而以红为主、或红白相间而以白为主(多为萎缩性改变)。

2.1.3黏膜脆弱:指轻微触碰即发生出血点或出血斑。

2.1.4渗出:指黏膜上有病理性粘液渗出,常紧紧粘附于黏膜上,用水冲洗不易将其冲掉,用力将其冲掉后,常见黏膜发红或糜烂。

中国慢性胃炎诊断标准(1)胃镜诊断标准胃镜诊断依据:观察黏膜出现红白相间、以白色为主,黏膜中的皱襞变平、甚至消失,黏膜中的血管露显,呈现出颗粒状或者是结节样。

如果伴胆汁性反流、糜烂、黏膜内壁出血等情况,描述成萎缩性胃炎伴胆汁性反流、糜烂、黏膜内出血等。

在胃镜下观察,萎缩性胃炎会有两种类型:即单纯的萎缩性胃炎以及萎缩性胃炎伴增生。

单纯的萎缩性胃炎主要表现出黏膜红白相间,以白色为主,皱襞会变平、甚至消失,血管露显;萎缩性胃炎伴增生的主要表现有黏膜呈颗粒状或者结节状。

病情分度:轻度:黏膜表现出红白相间,以白色为主,血管呈网透见,常见局灶性。

中度:黏膜表现出红白相间,以白色为主,血管网明显可见,常呈弥漫性 B 型萎缩的范围由胃窦至胃角水平上下。

重度:除见上述表现外,可见黏膜呈颗粒状或结节状等过度增生表现。

(2)病理诊断标准胃黏膜炎症向深处发展,累及腺区,继之腺体破坏和减少,进而腺体萎缩,而使胃黏膜变薄,同时或进一步发生肠腺化生和(或)非典型增生。

慢性胃炎病理活检示固有腺体萎缩,即可诊断为萎缩性胃炎。

病情分度标准:①腺体萎缩:即胃固有腺体减少。

轻度:腺体数减少不超过原有腺体的 1/3,大部分腺体仍保留。

中度:腺体数减少超过 1/3,但未超过 2/3。

残存腺体不规则分布。

重度:腺体数减少超过2/3,仅残留少数腺体,甚至完全消失。

②肠化:轻度:肠化的表面上皮和/或腺体占黏膜全长的 1/3 以下。

中度:肠化的表面上皮和/或腺体占黏膜全长的 1/3 至 2/3。

重度:肠化的表面上皮和/或腺体占黏膜全长的 2/3 以上。

③胃黏膜慢性炎症病理组织学分度标准轻度:炎性细胞浸润位于胃小凹底部以上。

中度:炎性细胞浸润深达腺体固有膜。

重度:炎性细胞浸润深达黏膜肌层。

④异型增生病理组织学分度标准轻度:细胞核稍大,深染,呈圆形、卵圆形或柱状,排列较密集,位于细胞基底。

中度:细胞异型性较明显。

重度:细胞异型性非常明显。

胃镜检查评分标准引言胃镜检查是一种常见的医学检查方法,主要用于评估胃部疾病的发展程度和确定治疗方案。

为了使胃镜检查结果更加客观和准确,医学界普遍制定了一套胃镜检查评分标准,旨在帮助医生对胃部疾病的严重程度进行评估和分类。

本文档旨在介绍胃镜检查评分标准的内容和使用方法。

胃镜检查评分标准的分类胃镜检查评分标准通常根据不同的目的和疾病类型进行分类,常见的分类包括以下几种:1. 粘膜炎症评分标准:主要用于评估胃粘膜的炎症程度,包括炎症程度、糜烂程度、出血程度等指标。

2. 慢性萎缩性胃炎评分标准:主要用于评估胃黏膜的萎缩程度、肠上皮化生程度等指标。

3. 胃溃疡评分标准:主要用于评估胃溃疡的大小、深度、边缘清晰度等指标。

4. 胃癌评分标准:主要用于评估胃癌的分期、肿瘤大小、周围浸润程度等指标。

胃镜检查评分标准的具体内容不同的胃镜检查评分标准具有不同的内容,下面以胃癌评分标准为例,介绍一些常用指标的评分方法:分期评分- T分期:用于评估肿瘤的深度侵犯程度,常见分为T1-T4期,分别表示肿瘤浸润到黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层等不同程度。

- N分期:用于评估淋巴结的受累情况,常见分为N0-N3期,分别表示没有受累的淋巴结、周围区域淋巴结受累、远处淋巴结受累等不同情况。

- M分期:用于评估远处转移的情况,分为M0和M1两种,分别表示没有远处转移和有远处转移。

肿瘤大小评分通常使用直径进行评估,将肿瘤按照大小划分为不同的级别,如小于2cm为1级,2-5cm为2级,大于5cm为3级。

组织学类型评分根据组织学类型的不同,胃癌可以分为不同的类型,如腺癌、黏液癌、鳞癌等,分别进行不同的评分。

血管浸润评分评估肿瘤对胃部血管浸润的程度,常见分为0-3级,分别表示没有浸润、轻度浸润、中度浸润和重度浸润。

使用胃镜检查评分标准的注意事项- 注意标准的适用范围:不同的评分标准适用于不同的疾病类型和目的,使用时要确认所用评分标准是否适合自己的疾病类型。

慢性胃炎的内镜表现慢性胃炎指各种病因引起的胃黏膜慢性炎症病变,是常见病和多发病[1]。

胃镜是诊断慢性胃炎最常用和最准确的检查方法,不仅能直视黏膜病变,还可取活检进行病理诊断。

随着内镜设备的不断改进,染色内镜、放大内镜及共聚焦激光显微内镜等对胃黏膜的观察越发细致,有效提高了慢性胃炎的诊断及早期胃癌的检出率[2-5]。

由于多数慢性胃炎患者无明显临床症状,因此全面准确认识慢性胃炎的内镜表现尤为重要[6]。

目前慢性胃炎的内镜诊断要点是通过内镜表现判定有无幽门螺杆菌(H.pylori)感染并评价胃癌发生的风险,以助于明确针对性采取措施。

本文中,我们将对慢性胃炎在内镜下的表现依次展开述评,期待能对实际临床诊疗有所裨益。

1 慢性胃炎的内镜诊断与分类从胃炎诊断的发展历史来看,内镜出现后能够通过直接观察胃黏膜诊断胃炎,在胃炎的诊断中发挥重要作用。

利用胃镜对胃炎诊断与分类始于20世纪30年代的Schindler胃炎分类,将慢性胃炎分为原发性胃炎和伴随性胃炎,其中原发性胃炎分为慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎及慢性肥厚性胃炎[7]。

Schindler胃炎诊断学是胃炎分类的基石。

随着时间的推移和内镜技术的发展,尤其为了早期诊断胃癌,萎缩、肠上皮化生等胃黏膜变化备受重视,重视此类内镜表现的木村·竹本分类被广泛应用于诊疗。

1983年,Warren和Marshall发现H.pylori并明确H.pylori是组织学胃炎的病因,根据内镜表现诊断有无H.pylori感染变得非常重要,在此基础上来自欧美六国的研究组提出了悉尼系统,1996年改订为新悉尼系统[8]。

这一诊断标准考虑了有无H.pylori感染,胃炎的部位、病理组织学分级,对内镜表现与诊断进行归类评价,具有划时代的意义,在临床上被广泛采纳,但也存在一些问题,一些内镜表现难以客观诊断,一些未分化型胃癌的高风险因素如鸡皮样胃炎的诊断名称未被纳入。

因此,2013年日本消化内镜学会上提出了“京都胃炎分类”,并在2018年改定第二版,充分考虑了胃炎内镜的诊断及意义,评价胃癌风险,得到广大临床内镜医生的认可和广泛应用[9-11]。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载胃炎的内镜诊断与分型(推荐)地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容胃炎的内镜诊断与分型(推荐)() ( ) 一、前言胃炎在临床上十分常见,可分为急性胃炎和慢性胃炎两种。

慢性胃炎的内镜分型十分复杂,并未达成统一意见。

自 1985 年 Marshall 发现幽门螺杆菌(Hp)以来,其引起胃炎的致病性已被世界所认同,但除胃镜下经喷洒色素或放大胃镜始可看到一定表现外,不能直接观察到其特有的征象。

现就胃镜对胃炎的诊断、分型以及笔者的意见加以叙述,供同道参考。

左:贲门在食管与胃连接处,淡红色的食管黏膜与橘红色的胃黏膜形成明显的分界线,两者互相交错,构成齿状线。

右:正常胃底黏膜皱襞排列杂乱,与胃体大弯侧皱襞相连接。

可见少量澄清的胃液聚集于胃底。

图 1 正常胃镜图象二、急性胃炎急性胃炎与急性胃黏膜病变(AGML)之间并无明确区别,只不过急性胃炎病变较轻,而 AGML 症状及病变程度更重。

此病于 1968 年由 Katz 及 Siegel 首先提出,内镜所见有急性糜烂性胃炎、急性胃溃疡、出血性胃炎。

1973 年川井提出这是一组征候群,胃部症状突发,胃镜及 X 线检查见有异常,称为急性胃病变。

病变并不仅限于胃黏膜,可累及深层甚至全层。

1979 年竹本提出定义为急剧突发上腹痛和显性出血,早期内镜检查可见出血性糜烂、出血性胃炎、急性溃疡。

这一急性改变不仅在胃黏膜出现, 20%-30%还同时见于十二指肠球部及下行角,称为急性胃十二指肠黏膜病变(AGDML)。

图 2 急性胃黏膜病变:有应激史,发病突然;胃黏膜广泛糜烂、充血、水肿,并可见片状棕褐色出血斑,大量病理粘液附着胃壁。

临床上如何确诊慢性胃炎慢性胃炎是临床常见疾病,发病原因各不相同,患者的胃黏膜出现炎性病变,临床表现出腹胀、腹痛、嗳气及贫血等症状。

随着纤维内镜的推广应用,对慢性胃炎认知也越来越高,经内镜观察患者的胃黏膜明显变薄,可以分成慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎与慢性糜烂性胃炎。

其中慢性萎缩性胃炎患者的胃黏膜肠上皮化生,多累及到贲门,而胃泌素的分泌也明显变少,胃体也会受到累及,同时患者的泌酸腺丧失,引起胃酸,检测发现患者的胃蛋白酶、内源性因子等明显减少。

通过对发病因素的分析,及早诊断,可以帮助患者制定准确的治疗方案,用于疾病的预防,避免疾病的进展。

作为评价标准的内镜诊断和病理诊断,均能具备较好的诊断效果,研究最佳确诊方案,从而提高临床确诊率。

1.慢性胃炎的确诊方式对慢性胃炎的疾病进行研究,可以帮助疾病做好预防工作,其中内镜诊断、病理诊断都能取得较好的确诊效果,能提高确诊率。

有研究发现,患者年龄大、饮食和生活习惯不良,会有更大患上慢性胃炎的概率,应用内镜诊断或病理诊断都不能实现100%确诊率,如有必要,可以将两种诊断方式联合使用,从而提高临床确诊率。

内镜诊断是把内镜通过口腔置入到患者的胃部,检查患者的胃部情况。

而病理诊断是通过内镜诊断的方式,将内镜置入到患者胃部后,取出胃部黏膜标本,置于10%甲醛中处理,经石蜡切片HE染色,通过实验室观察得出诊断结果。

2.慢性胃炎的临床表现慢性胃炎在临床并没有特异性表现,大多患者临床没有明显的症状,也有表现出上腹的隐痛、餐后饱胀和反酸等症状,其中慢性萎缩性胃炎多表现出贫血、消瘦、腹泻等症状,有些患者合并黏膜糜烂合并疼痛,同时表现出呕血、黑便等症状,而且病情反复发作,在进食后多有疼痛表现,疼痛部位不固定,症状轻时表现出隐痛感、钝痛感,当症状严重时会表现出剧烈的绞痛感。

3.慢性胃炎诊断标准内镜诊断标准:经内镜下观察,慢性萎缩性胃炎的患者胃黏膜表现出过薄,胃黏膜有红白相间表现,存在血管暴露,胃黏膜表面有颗粒状物质。

胃镜检查评分标准介绍胃镜检查是一种常见的内窥镜检查方法,用于诊断和评估胃部疾病。

为了准确评估胃镜检查结果,医学界提出了一套胃镜检查评分标准,用于对胃内各项观察指标进行评分。

胃镜检查评分标准下面是一套常用的胃镜检查评分标准:1. 胃黏膜完整性:评估胃黏膜的完整性和损伤程度,分为正常(0分)、轻度损伤(1分)、中度损伤(2分)和重度损伤(3分)。

胃黏膜完整性:评估胃黏膜的完整性和损伤程度,分为正常(0分)、轻度损伤(1分)、中度损伤(2分)和重度损伤(3分)。

2. 胃黏膜充血:评估胃黏膜的充血情况,分为无充血(0分)、轻度充血(1分)、中度充血(2分)和重度充血(3分)。

胃黏膜充血:评估胃黏膜的充血情况,分为无充血(0分)、轻度充血(1分)、中度充血(2分)和重度充血(3分)。

3. 胃黏膜溃疡:评估胃黏膜的溃疡情况,分为无溃疡(0分)、轻度溃疡(1分)、中度溃疡(2分)和重度溃疡(3分)。

胃黏膜溃疡:评估胃黏膜的溃疡情况,分为无溃疡(0分)、轻度溃疡(1分)、中度溃疡(2分)和重度溃疡(3分)。

4. 胃黏膜炎症:评估胃黏膜的炎症程度,分为无炎症(0分)、轻度炎症(1分)、中度炎症(2分)和重度炎症(3分)。

胃黏膜炎症:评估胃黏膜的炎症程度,分为无炎症(0分)、轻度炎症(1分)、中度炎症(2分)和重度炎症(3分)。

5. 胃黏膜息肉:评估胃黏膜是否有息肉,无息肉得0分,有息肉得1分。

胃黏膜息肉:评估胃黏膜是否有息肉,无息肉得0分,有息肉得1分。

通过对上述指标进行评分,可以对胃镜检查结果进行综合评估和分类,帮助医生判断胃部疾病的程度和治疗方案。

结论胃镜检查评分标准是一种用于评估胃部疾病的检查方法,通过对胃黏膜完整性、充血、溃疡、炎症和息肉等指标进行评分,可以帮助医生做出正确的诊断和治疗决策。

然而,具体的评分标准可能因医院和地区的差异而有所不同,应根据实际情况进行使用。

> 请注意,以上信息仅供参考,具体的胃镜检查评分标准应以医生和医院的指导为准。

・136・慢性胃炎的内镜诊断标准及评价李鹏。

张澍田‘(首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学消化疾病学系、北京市消化疾病中心,北京100053)关羹词:慢性胃炎;内镜诊断[中图分类号]R573.3,R443[文献标志码]A[文章编号]1005-541X(2006)03—136-03Stahl于1728年首先提出了慢性胃炎(cG)的概念,但由于一直缺乏形态及病理资料,诊断一直都存在争论。

直到内镜大范围应用,CG的内镜诊断及分型才开始被提及并进行深入的研究。

由于CG的发病原因非常复杂、内镜表现与病理诊断相关性很差,所以,一直没有满意的、被广泛接受的内镜诊断及分型标准。

本文介绍国内外几个影响力较大的CG内镜诊断及分型标准及其优缺点。

Schindler于1947年通过半屈式内镜所见,并根据内镜表现与组织学改变进行对比,把胃非特异性炎症称为CG,根据内镜形态学表现又将CG分为原发性CG和继发性CG。

原因不明者为原发性,同时合并胃溃疡、胃癌及有胃手术史者为继发性。

而将原发性又分为浅表性、萎缩性和肥厚性3型。

此种分类方法曾在我国应用最为广泛。

将CG分为慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎和肥厚性胃炎。

该方法简洁实用,但也存在一些缺点:(1)未对病变程度进行描述,对于病变的比较以及愈合程度无法评价。

(2)红白相间本应该是一种正常的内镜表现,而将其定为炎症表现,造成内镜所到之处,无不有炎症存在,这也与慢性炎症的病理标准有关。

(3)慢性浅表性胃炎种类繁杂,它们之间大多并无明显联系,未能体现出内镜诊断的特点。

21983年全国CG座谈会的分类2.1慢性浅表性胃炎镜下黏膜可有以下各种表现中的一种或数种。

(1)水肿:颜色发白,反光增强,胃小区结构明显。

(2)花斑:在橙黄色黏膜背景上出现红色充血区,呈红色片状或红色条状,或较弥漫发红,即所谓花斑或红白相间现象,又可进一步描述为红白’通讯作者:幽mgst@bddc-bfla.coin.cn相闾而以红为主、或红白相间而以白为主(多为萎缩性改变)。

(3)黏膜脆弱:轻微触碰即发生出血点或出血斑。

(4)渗出:黏膜上有病理性黏液渗出,常紧紧黏附于黏膜上,用水冲洗不易将其冲掉,用力将其冲掉后,常见黏膜发红或糜烂。

(5)糜烂:黏膜上皮完整性受损,可大可小,大者成片,可达1cm左右,小者可如针尖,常附有白苔,白苔周围有红晕。

(6)皱襞增生:皱襞隆起、肥厚,注气后皱襞不能展平。

(7)黏膜下出血点:由黏膜下的小血管出血引起,呈斑点状,类似麻疹病的皮疹,也可呈条状或片状,有时溢出黏膜。

(8)黏膜不平:可呈细颗粒状(也可称轻度)、粗颗粒状或铺路石状(也可称重度)。

(9)黏膜出血:可呈散在点状、斑状或片状出血斑,甚至可见到向腔内渗血。

(10)肠上皮化生。

2.2慢性萎缩性胃炎内镜下除可有慢性浅表性胃炎的各种表现外,还常有以下表现。

(1)皱襞萎缩:主要表现在胃体部,根据萎缩程度可分为三度,皱襞变细为轻度,皱襞消失为重度,介于两者之间为中度,重度者也称胃萎缩。

(2)血管显露:因黏膜萎缩变薄,在少量注气时看到黏膜下血管为血管显露。

初期可见到黏膜下小血管,重者可见到黏膜下的大血管如树枝状,暗红色,有时犹如在黏膜表面。

(3)黏膜粗糙不平:由于萎缩、增生和肠上皮化生,黏膜常明显粗糙不平或呈结节状或鳞片状凹凸不平。

2.3肥厚性胃炎胃底、胃体黏膜皱襞明显粗大、肥厚,以大弯侧最明显,充气不能使之展平,黏膜发红,黏液增多,隆起的皱襞可呈息肉样,偶尔病变可累及胃窦。

1983年全国胃炎座谈会的建议,不主张分型太多,主张必要时将病变的具体表现在慢性浅表性胃炎的诊断下加以具体描述。

如:慢性浅表性胃炎伴多发性糜烂或伴痘疮样糜烂等。

但在实行过程中使大家困惑的是内镜下诊断的胃炎过于广泛,以至几乎没有不是胃炎者。

31990年世界消化病学会悉尼系统分类CG分为7种:(1)红斑/渗出性胃炎:镜下有点片状红斑,黏膜细颗粒状,光泽消失,伴有点状渗出,有时可见轻度的脆性增加,多发生于胃窦部,也可以是全胃炎。

可以分为轻、中、重3级。

(2)平坦糜烂性胃炎:病变以平坦糜烂为主,主要在胃窦部,也可发生在全胃。

病变可被一层渗出物覆盖,有时沿着皱襞出现条状糜烂和灶型红斑。

可以分为轻、中、重3级。

(3)隆起糜烂性胃炎:病变以隆起糜烂为主,根据病变的数目可分为轻、中、重3级。

(4)胃炎伴萎缩:在少量充气时,可见黏膜血管显露,皱襞变平甚至消失,可能见到灰白色斑状肠化生。

可根据血管透见的情况分为轻、中、重3级。

(5)出血性胃炎:特点为黏膜上有点状瘀斑或渗血。

一般按出血斑的多少分级。

(6)胃肠反流性胃炎:皱襞有红斑、水肿,胃腔内有胆汁,幽门口附近黏膜呈牛肉样红色,皱襞明显水肿,甚至呈息肉样。

也可按轻、中、重分级。

(7)皱壁肥厚性胃炎:皱襞明显粗大,充气不能展平。

悉尼系统内镜CG分类和以往相比明显进行了细化,比较具体,在解剖学分类中将胃炎分为胃窦炎、胃体炎和全胃炎,对某些病理学表现进行了分级,有利于诊断的标准化,内镜诊断中加入了反流性胃炎、门脉高压性胃肠病,强调了CG与Hp感染的关系。

但该分类过于繁琐,不易推广,也未能解决内镜所见与组织学不一致的问题。

42000年中华消化学会井冈山分类该分类CG的分类、诊断等方面达成共识,解决了几个问题。

(1)将CG分为慢性浅表性胃炎和萎缩性胃炎两大类。

(2)规定了诊断CG的主要所见和诊断依据。

(3)明确了Hp相关性胃炎的定义。

(4)规定了胃炎内镜诊断的书写格式。

(5)规定了胃炎诊断的病理学标准。

(6)规定了用于科研和临床的活检块数,并规定每块活检的组织学变化都要报告临床医生。

这些比悉尼标准有进步。

内镜诊断:(1)分类:内镜下CG分为浅表性胃炎(又称非萎缩性胃炎)和萎缩性胃炎。

如同时存在平坦糜烂、隆起糜烂或胆汁反流,则诊断为浅表性或萎缩性胃炎伴糜烂或伴胆汁反流。

(2)病变的分布和范围l胃窦、胃体和全胃。

(3)诊断依据:浅表性胃炎:红斑(点片状、条状),黏膜粗糙不平,出血点/斑;萎缩性胃炎:黏膜呈颗粒・137・状,黏膜血管显露,色泽灰暗,皱襞细小。

该分类以病理为基调,内镜未对浅表性胃炎进行分型,只在胃炎后面缀以所见,去除花斑样红白相间,使内镜下未见异常的诊断有所增加。

但日常工作中,由于所做活检无不有炎症,若全活检无正常所见,则胃镜诊断准确性大大下降,如何解决,未予确定。

52002年日本胃炎研究会分类分类标准包括内镜分级、基本分型及诊断标准两部分。

基本分型:(1)浅表性胃炎:可见水肿、点片状、线状充血、红斑;(2)出血性胃炎:可见出血;(3)糜烂性胃炎:糜烂、包括平坦型及凹陷型;(4)疣状性胃炎:隆起型糜烂;(5)萎缩性胃炎:有黏膜颜色的改变,可见血管网及黏膜层变薄;(6)肠化生性胃炎:肠化生明显;(7)增生性胃炎:黏膜明显不规则,或胃体大弯侧皱襞肥厚;(8)特殊型胃炎。

内镜分级:(1)点状红斑:1:局限的;2:广泛但分散;3l广泛密集;(2)片状红斑:1:分散;2:密集;3:红斑融合;(3)线状红斑:l:间断的;2:连续的;3:广泛糜烂或出血;(4)水肿:1:光滑的;2:伴渗出;3:广泛的;(5)平坦或凹陷型糜烂:1:单发;2:多发而局限;3:多发而广泛;(6)隆起型糜烂:1:单发;2:分散,<5处损伤;3:分散>5处损伤;(7)出血:1:单发;2:多发而局限;3:弥漫;(8)表面不规则:1:单纯颗粒样改变;2:均匀颗粒样改变;3:多种颗粒样改变;(9)皱襞肥厚1l部分;2l完全;3:宽度大于10mlTl;(10)血管显露:1l部分;2:均匀连续;3:血管达表层;(11)肠化生:1:单个的;2:多发而局限;3:弥漫。

本CG内镜下诊断标准将病变分为轻重不同的级别,并将肠化生独立出来,单独诊断为一类CG,比较具体,但内镜下肠化生诊断不易。

另外,分类仍嫌繁琐。

62003年大连全国CG专题讨论标准建议将CG的内镜下分型为浅表性胃炎、出血性胃炎、糜烂性胃炎和萎缩性胃炎,并对各型胃炎的镜下表现特征和分级标准进行了规范性描述。

对CG的内镜特征和分级标准作了进一步的细分和量化,便于基层医生操作。

关于取材部位、病理诊断标准、活动性判断、Hp诊断要求仍按2000年消化病学会井冈山分级标准实行。

CG的内镜分型分级标准:・138・表1慢性胃炎内镜分型分级应用该分类方法,我们进行了CG内镜描述和病理诊断的相关性研究。

人选132例门诊接受胃镜检查的CG患者,描述CG红斑、糜烂、出血和萎缩4种内镜表现,按慢性炎症、萎缩、肠上皮化生、活动性、幽门螺杆菌感染、异型性、糜烂、充血和出血进行病理评价,分析内镜表现和病理诊断的相关性。

研究发现:病理经由典型因素共可说明内镜表现总变异量的3.05%,内镜下红斑和病理慢性炎有相关性(P=0.005,r=0.178);糜烂与病理诊断的糜烂相关(P=0。

014,,.=0.025);出血和病理出血诊断有相关趋势(P=0.056,r=0.046)。

结论:内镜表现和病理诊断有一定的相关性,内镜下诊断较可靠。

应该指出若活检能垂直于黏膜表面取材达黏膜肌层,可提高内镜与病理诊断的符合率。

(收稿日期:2006.03一lO)消化道良性隆起病灶的内镜诊断标准及评价刘俊,侯晓华f华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科。

武汉430022)关键词:消化道隆起性病灶;内镜诊断[中图分类号]R57,R443[文献标志码]A[文章编号]1005-541X(2006)03・138—02消化道良性隆起病灶从内镜形态学上可以分为黏膜隆起病灶、黏膜下隆起病灶和腔外压迹。

黏膜隆起病灶主要为消化道息肉和隆起糜烂灶,其中息肉是消化道黏膜的局部增生而形成突出于消化道腔内的隆起病灶;而隆起糜烂灶则是由于亚急性或慢性黏膜炎症引起局部炎性增生所致。

这两种病变在超生内镜检查中显示其病灶均起源于消化道的黏膜层。

1消化道息肉1.1山田分类(1966年,日本)(1)I型:隆起病灶的起始部平滑,与周边黏膜界线不明显,病灶呈丘状隆起;(2)II型:隆起病灶的起始部与周边黏膜有明显的界线,病灶呈半球状隆起;(3)Ⅲ型:隆起病灶的起始部与周边成锐角,病灶基本为球形,呈亚蒂状隆起;(4)Ⅳ型:隆起病灶基底部明显小于顶端,有明显的蒂形成,呈有蒂隆起。

目前国内外许多单位对胃息肉的描述是参照山田分类标准进行的。

山田分类的主要依据是:息肉的隆起高度、息肉形态和是否有蒂形成,基本概括了所有胃息肉的大体特征。

该分类简单易学,既能帮助内镜医生判断隆起病灶是黏膜层来源的息肉,还是黏膜下病变,对内镜下选择合适的治疗方法和治疗附件有帮助,实用性强。

山田分类最大的缺陷是没有描述隆起病灶的表面改变,如:充血、糜烂、溃疡和出血等,也没有对病灶的形态进行分类,如:结节状、花瓣状、分叶状等,这样不利于判断息肉的组织学结构和良恶性。