“囡”所反映的吴语历史层次汇总

- 格式:doc

- 大小:163.00 KB

- 文档页数:9

吳語中麻韻與魚韻的歷史層次上海師範大學語言研究所潘悟雲漢語方言往往有多個歷史層次的疊加,歷史比較只能在同一個歷史層次内進行,所以在對它們作歷史比較以前,必須先分好歷史層次。

吳語與閩語有很深的淵源關系,以前同出于江東方言,所以在許多地方我們把吴語與閩語聯系起來研究。

本文主要討論魚韻的歷史層次,因爲魚韻是三等韻,而且其中的一個層次與麻、佳韻同形,所以本文把它與三等介音和麻佳韻的歷史層次一道討論。

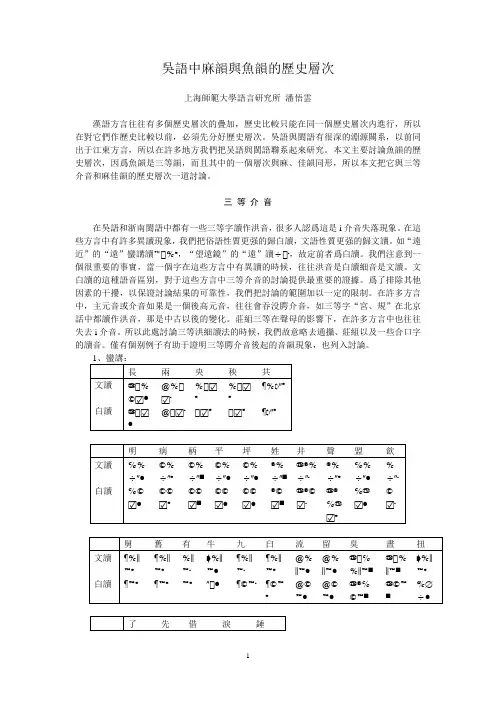

三等介音在吳語和浙南閩語中都有一些三等字讀作洪音,很多人認爲這是i介音失落現象。

在這些方言中有許多異讀現象,我們把俗語性質更强的歸白讀,文語性質更强的歸文讀。

如“遠近”的“遠”蠻講讀 ,“望遠鏡”的“遠”讀 ,故定前者爲白讀。

我們注意到一個很重要的事實,當一個字在這些方言中有異讀的時候,往往洪音是白讀細音是文讀。

文白讀的這種語音區别,對于這些方言中三等介音的討論提供最重要的證據。

爲了排除其他因素的干擾,以保證討論結果的可靠性,我們把討論的範圍加以一定的限制。

在許多方言中,主元音或介音如果是一個後高元音,往往會吞没腭介音,如三等字“宮、規”在北京話中都讀作洪音,那是中古以後的變化。

莊組三等在聲母的影響下,在許多方言中也往往失去i 介音。

所以此處討論三等洪細讀法的時候,我們故意略去通攝、莊組以及一些合口字的讀音。

僅有個别例子有助于證明三等腭介音後起的音韻現象,也列入討論。

蠻講的非組字文讀的聲母爲 ( )、 ,白讀爲 、 、 ,而且基本上都是洪音,浙南非組文讀音雖然也不带i介音,但那是輕唇化以後失去,在中古是帶i介音的。

白讀重唇不帶i介音的現象,則反映更加早期的形式。

這種文白異讀的例子實際上與文讀細音白讀洪音現象是等價的,所以我們把非組的這種異讀現象也列入討論範圍。

泰順地處浙南人煙稀少的山區,交通極端不便,語言也保存比較古老的性質,所以在蠻講中仍保留不少讀作洪音的三等字,與讀作細音的文讀音成系統地對立。

越是到平原地區,越是靠近北面,讀作洪音的三等異讀越是少見,但是我們還是可以找出一些例子來。

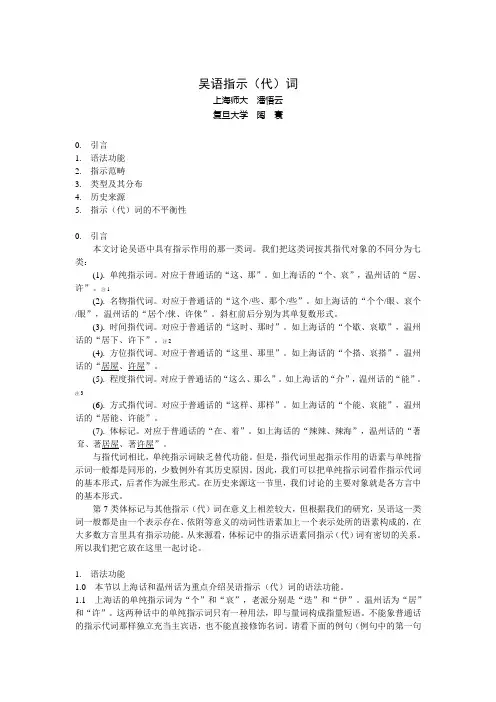

吴语指示(代)词上海师大潘悟云复旦大学陶寰0. 引言1. 语法功能2. 指示范畴3. 类型及其分布4. 历史来源5. 指示(代)词的不平衡性0. 引言本文讨论吴语中具有指示作用的那一类词。

我们把这类词按其指代对象的不同分为七类:(1). 单纯指示词。

对应于普通话的“这、那”。

如上海话的“个、哀”,温州话的“居、许”。

注1(2). 名物指代词。

对应于普通话的“这个/些、那个/些”。

如上海话的“个个/眼、哀个/眼”,温州话的“居个/俫、许俫”。

斜杠前后分别为其单复数形式。

(3). 时间指代词。

对应于普通话的“这时、那时”。

如上海话的“个歇、哀歇”,温州话的“居下、许下”。

注2(4). 方位指代词。

对应于普通话的“这里、那里”。

如上海话的“个搭、哀搭”,温州话的“居屋、许屋”。

(5). 程度指代词。

对应于普通话的“这么、那么”。

如上海话的“介”,温州话的“能”。

注3(6). 方式指代词。

对应于普通话的“这样、那样”。

如上海话的“个能、哀能”,温州话的“居能、许能”。

(7). 体标记。

对应于普通话的“在、着”。

如上海话的“辣辣、辣海”,温州话的“著耷、著居屋、著许屋”。

与指代词相比,单纯指示词缺乏替代功能。

但是,指代词里起指示作用的语素与单纯指示词一般都是同形的,少数例外有其历史原因。

因此,我们可以把单纯指示词看作指示代词的基本形式,后者作为派生形式。

在历史来源这一节里,我们讨论的主要对象就是各方言中的基本形式。

第7类体标记与其他指示(代)词在意义上相差较大,但根据我们的研究,吴语这一类词一般都是由一个表示存在、依附等意义的动词性语素加上一个表示处所的语素构成的,在大多数方言里具有指示功能。

从来源看,体标记中的指示语素同指示(代)词有密切的关系。

所以我们把它放在这里一起讨论。

1. 语法功能1.0 本节以上海话和温州话为重点介绍吴语指示(代)词的语法功能。

1.1 上海话的单纯指示词为“个”和“哀”,老派分别是“迭”和“伊”。

65语言研究浅谈吴方言特点及成因杨炎锴无锡市辅仁高级中学摘要:吴方言即“吴侬软语”,是我国第二大汉语方言。

历史上北方汉语冲击南方吴语主要有三次大浪潮:第一次是两汉及三国时代,北方民族对江南的开发和经营吸引了大批北方移民;第二次是东晋及南北朝时代,北方人因战乱逃难,大量移入苏南和浙北、浙东;第三次是南宋迁都临安,开创繁华盛世长达一百余年。

其间北方移民大批南下,南北文化大融合,南北语言大渗透,逐渐形成现代吴语。

关键词:吴语;吴侬软语;吴方言;形成吴方言的特点吴语之处,诗画江南,辛弃疾云“醉里吴音相媚好”。

吴语即吴方言、“吴侬软语”,完整保留了中国古汉语全浊音,语言特性比较接近上古雅音。

吴方言好听难学,其主要特点有:①少翘舌音而多单元音。

发音部位靠前,嘴型变动较小,听起来特别轻柔、绵软;②语调平和,语速适中,不“硬”不“侉”;③善用前后缀和叠字,如“阿囡”、“佬小”、“纸头”、“我俚”、“热拉拉”、“笃笃定定”……最让我惊艳的是吴语词汇中竟然保留了很多的古汉语元素,极具文言特色,这是不同于国内其它地区方言的一大亮点。

以无锡方言为例:“一日”(一天),“明朝”(明天),“辰光”(时间),“弗及”(不如),“弗碍”(不要紧),“面孔”(脸),“揩面”(洗脸),“里厢”(里边),“学堂”(学校),“物什”(东西),“铜钿”(钱),“几乎”(多少),“适意”(称心)……“文言痕迹”隐约可见,透出丝丝斯文之气。

吴方言如此独具特色,那它究竟是如何形成、发展起来的呢?吴方言的形成与发展一、“上古吴语”的形成相传黄 帝时中原有“万国”,“五方之民,言语不通”,各地方言达数十种之多。

上古时期的江南地区属于“百越”之“扬越”,当地居民使用的语言应为原始“土著”语言。

真正意义上的“吴语”诞生,很大程度上与泰伯奔吴相关。

三千年前,泰伯让贤南奔至无锡梅村,这是见于史籍的第一批移民吴地的北方汉人。

他们带来了先进的中原国家模式、农耕文化、房屋建筑、礼乐制度等,也带来了渭水流域的上古华夏语,并逐步植入当地的“土著”语言,于是“上古吴语”初步形成。

描写囡囡吴语的句子1.囡囡吴语是一种富有韵律和节奏感的方言,充满了浓厚的地方特色。

2.听囡囡吴语,仿佛能够感受到江南水乡的柔情似水和细腻多情。

3.用囡囡吴语描述风景或故事,总能够让人如沐春风,感受到一种柔软的美妙。

4.囡囡吴语中流淌着悠扬的旋律,每一个音节都带着一种独特的情感。

5.囡囡吴语中的口音和音调,依旧保留着古老的韵味,给人一种亲切而又古朴的感觉。

6.囡囡吴语里的乡音和腔调,仿佛在诉说着历史的变迁和岁月的沧桑。

7.在囡囡吴语中,每一个词语都蕴含着丰富的文化内涵,是历史和人文的交融。

8.囡囡吴语是一种传承千年的方言文化,展现着民族智慧和民间生活的丰富多彩。

9.囡囡吴语中自然流畅的语调和细腻的表达方式,成为了当地人情感表达的最佳载体。

10.囡囡吴语凝练而又真挚的情感表达方式,是当地民众之间交流的重要工具。

11.囡囡吴语是江南水乡的一种宝贵文化遗产,值得被更多人认识和传承。

12.用囡囡吴语歌唱爱情,仿佛能够让人穿越时光,感受到古老而浪漫的情感。

13.囡囡吴语中的俏皮言谈和幽默诙谐,展现了江南人的智慧和幽默感。

14.囡囡吴语中的歌谣和童谣,流传着一种特有的儿时乐趣和纯真情感。

15.囡囡吴语是一种富有生命力和传承力的方言,是文化传统的珍贵载体。

16.囡囡吴语中的声音和节奏,总能够引发人们内心深处的共鸣和回忆。

17.囡囡吴语中的韵味和情感,充满了浓浓的人情味和朴素的乡土气息。

18.囡囡吴语是一种带着浓郁乡愁的语言,让人在异乡时依旧能够感受到家乡的温馨和亲切。

19.用囡囡吴语述说乡愁,仿佛让人置身于春满花香、夏日繁华的江南水乡。

20.囡囡吴语中传承着古老的智慧和民间文化,是一座连接历史和现在的文化桥梁。

21.囡囡说吴语的声音清脆动听,让人忍不住想要倾听。

22.她的吴语发音准确流利,仿佛在耳边轻轻细语。

23.每一句吴语句子都像是一幅精美的画卷,勾勒出江南水乡的美丽风景。

24.囡囡的吴语娓娓动听,仿佛在为听众搭建一座精致的思想桥梁。

历史层次分析法历史层次分析法(大纲)复旦大学陶寰1.历史层次分析法不是对传统历史比较语言学的基本原则否定。

历史比较语言学认为:“语言演变无例外”、“凡例外必有原因”,层次分析法正式建立在这条基本原则之上,并为解释汉语方言演变中的“例外”做进一步的探索。

2.传统历史比较语言学最大的不足之处在于它的语言(方言)分化模型。

语言演变的动力和方式大致有四种:○1、自身的演变。

○2、演变的传播。

○3、借用。

○4、改换(克里奥尔化)。

传统历史比较语言学的语言分化模型,即所谓的谱系树模型,是建立在第一种演变动力的基础之上的,它假设一种语言由于操这种语言的人群的分离,而各自发生不同的演变,产生不同的方言,最终形成不同的语言。

这种方式我们姑且称之为“分裂说”,可图示如下:[图1]语言地理学关注的是第二种方式,即由传播方式导致的语言演变,这种传播是地缘性的、渐进的。

反映在历史语言学中就是所谓的“空间反映时间”的观念。

它没有建立语言演变模型,是对传统历史比较语言学的一个补充。

借用虽然很早就引起大家的注意,但并不为历史语言学所重视。

借用在多数语言里都有明显的痕迹,一般反映在词汇层面上,少数出现于语法层面。

在借用程度较深的时候,会形成所谓的“语言联盟”,但并非都是如此。

日、韩两种语言有百分之七十以上的词汇借自汉语,但并没有如汉语一样的声调,在语言类型上也与汉语截然不同。

由于历史原因,汉语界很少关心洋泾浜语或克里奥尔语。

克里奥尔化导致的是语言的突变,即由一些人放弃原来使用的语言而改用另一种语言,因此也不为历史语言学家所重视。

然而,这种演变方式很有可能是造成汉语方言形成及分化的重要途径,所以有必要引起我们的注意。

借用和改换,尤其当两种语言或方言的接触程度比较深入的时候如何区别,目前还是个疑问。

相对于第一种方式,后三种都与人群(不同语言社团)的接触有关。

我们不妨称之为“接触说”。

历史层次分析法想要提醒历史语言学界和方言学界的是:在汉语中,接触带来的后果也许远比分化或自身利益的演变更为重要。

说说三门吴语音韵里的历史层次三门湾乡音从读音及变调习惯上来看,三门,宁海桑洲,象山石浦及南田,临海下乡,椒北,甚至天台东乡、仙居中东部,这么一大片范围内的语言相似度极高,这也是本号名为“三门湾乡音”的原因。

共说本地话,同做文明人。

后台回复字典即可查汉字的吴语三门话读音任何汉语方言里都多多少少遗留着自汉字单音节化以来各个历史层次的发音,多为中古(约南北朝~宋)以来的。

官话也是汉语方言的一种,自然也有这样的现象。

比如普通话“你”字的发音,据考证应是魏晋时代的,温州吴语的“你”、三门吴语的“二”、天台吴语的“耳”均念作ni,也是保留了魏晋时代的发音。

接下去就部分举例来简单介绍下三门吴语里的历史层次,以作参考。

1、歌戈韵根据拟音可知,歌戈韵早期有念ai的层次,中古时期单元音化后念a,在三门吴语里还有少量遗留,如:“破”字在表示劈的意思时,仍然念pha3,和“派(pha3)”同音。

如“劈柴”说“破柴”,音是“派柴”。

又如“跛”字,口语在“跛脚”里就是念“摆(pa2)”。

歌戈韵进一步高化后变成o,这是目前普通话里的主要层次,在吴语里也有不少留存,如:台州吴语里的“我”字,除了葭沚等个别点念滞古的`nga2、以及临海府城腔(上乡)念`nge5外,主流是念`ngo2,天台是gho2,三门上路则进一步变成o2,这些念法里韵母都是o。

还有“摩”字,在表示抓取时,口语还是念mo1或紧喉的`mo1。

另外,“蓑”字只念so1。

“哪”字在“哪吒”里念no1,在“哪得哪里”里念上声的`no2。

o继续高化后变成ou,这是目前三门上路歌戈韵的主流念法,如:婆(bou1)、多(tou1)、拖(thou1)、驮拿(dou1)、哥(kou1)、科(khou1)、饿(ghou3)、涴大便(ou3)、火(hou2)、河(ghou1)等等。

ou再度高化后又变到u,这是目前三门下路歌戈韵的主流念法,如:婆(bu1)、多(tu1)、拖(thu1)、驮拿(du1)、果(ku2)、科(khu1)、涴大便(u3)、火(hu2)、河(ghu1)等等。

苏州话苏州话,一种吴语方言,属于吴语太湖片苏沪嘉小片。

长期以来一直是吴语的主要代表方言之一(上海话也是吴语的代表方言,但实际上苏州话和上海话差别很小,苏州话比上海郊区一些吴语方言更容易被上海市区人理解)。

苏州话以软糯著称,所谓吴侬软语(侬作你解)就是由此而来。

昆曲中的一部分和评弹都使用苏州话,并流行于整个吴语太湖片。

现代新派苏州话有28个声母,43个韵母,7个声调,这个声韵调系统也是吴语的一般情况。

而老派的苏州话则具有27个声母,49个韵母,7调。

苏州郊区很多都保留了翘舌音声母,故部分地区具有33个声母。

历史价值--士大夫的通行方言苏州话是吴语的代表,在历史上有很高的地位。

近代中国有四大白话:京白、韵白、苏白和粤白。

而苏白无疑是江南地区最流行的语言。

由于江南地区的发达,较多苏州人能够从劳动中解放出来,从事其他行业。

其中读书是苏州人从事较多的行业。

从唐代到清代,苏州地区的状元占有所有状元的很大的比例,明清一度达到五分之一。

上层社会的精英中较多的也是苏州籍。

苏白在明代从江南的流行语言成为士大夫的流行语言。

越剧、昆曲、评弹都以苏白为标准音,甚至一开始的京剧都曾使用过苏白。

古人云:“善操海内上下进退之权,苏人以为雅者,则四方随之而雅,俗者,则随而俗之。

”上层社会,尤其是江南地区的上层人物大多以苏州话为荣。

甚至不同地区的人交流也有使用苏州话的。

和官方“普通话”京白相对而言,苏州话在当时社会的地位相当于民间的“普通话”。

姑苏城被大明士绅名流列为游学天下必得一游的五大都会之一,上至后妃宫眷、官宦妻女,下至民间匹妇乃至江湖艺女,更以穿着苏式服装,学说苏白,操唱吴歌,引为骄傲。

尤其对各式妓女来说,衣必吴妆,话必苏白,擅长吴歌,成为必备之技能,非如此不足以自抬身价。

《海上花列传》是最著名的吴语小说,作者江苏松江府人韩邦庆。

全书由文言和苏白写成,对话皆用苏州方言是该书的鲜明特点,使用苏白也是19世纪兴起的吴语小说的共同特点。

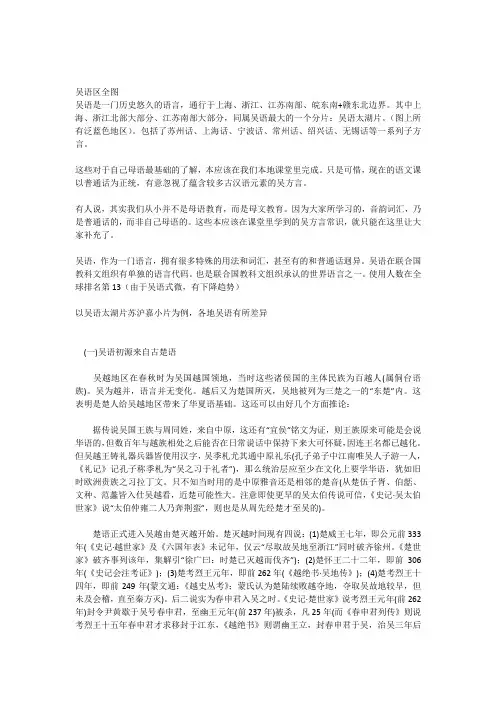

吴语区全图吴语是一门历史悠久的语言,通行于上海、浙江、江苏南部、皖东南+赣东北边界。

其中上海、浙江北部大部分、江苏南部大部分,同属吴语最大的一个分片:吴语太湖片。

(图上所有泛蓝色地区)。

包括了苏州话、上海话、宁波话、常州话、绍兴话、无锡话等一系列子方言。

这些对于自己母语最基础的了解,本应该在我们本地课堂里完成。

只是可惜,现在的语文课以普通话为正统,有意忽视了蕴含较多古汉语元素的吴方言。

有人说,其实我们从小并不是母语教育,而是母文教育。

因为大家所学习的,音韵词汇,乃是普通话的,而非自己母语的。

这些本应该在课堂里学到的吴方言常识,就只能在这里让大家补充了。

吴语,作为一门语言,拥有很多特殊的用法和词汇,甚至有的和普通话迥异。

吴语在联合国教科文组织有单独的语言代码。

也是联合国教科文组织承认的世界语言之一。

使用人数在全球排名第13(由于吴语式微,有下降趋势)以吴语太湖片苏沪嘉小片为例,各地吴语有所差异(一)吴语初源来自古楚语吴越地区在春秋时为吴国越国领地,当时这些诸侯国的主体民族为百越人(属侗台语族)。

吴为越并,语言并无变化。

越后又为楚国所灭,吴地被列为三楚之一的“东楚”内。

这表明是楚人给吴越地区带来了华夏语基础。

这还可以由好几个方面推论:据传说吴国王族与周同姓,来自中原,这还有“宜侯”铭文为证,则王族原来可能是会说华语的,但数百年与越族相处之后能否在日常说话中保持下来大可怀疑,因连王名都已越化。

但吴越王铸礼器兵器皆使用汉字,吴季札尤其通中原礼乐(孔子弟子中江南唯吴人子游一人,《礼记》记孔子称季札为“吴之习于礼者”),那么统治层应至少在文化上要学华语,犹如旧时欧洲贵族之习拉丁文。

只不知当时用的是中原雅音还是相邻的楚音(从楚伍子胥、伯嚭、文种、范蠡皆入仕吴越看,近楚可能性大。

注意即使更早的吴太伯传说可信,《史记·吴太伯世家》说“太伯仲雍二人乃奔荆蛮”,则也是从周先经楚才至吴的)。

楚语正式进入吴越由楚灭越开始。

吴语指示(代)词上海师大潘悟云复旦大学陶寰0. 引言1. 语法功能2. 指示范畴3. 类型及其分布4. 历史来源5. 指示(代)词的不平衡性0. 引言本文讨论吴语中具有指示作用的那一类词。

我们把这类词按其指代对象的不同分为七类:(1). 单纯指示词。

对应于普通话的“这、那”。

如上海话的“个、哀”,温州话的“居、许”。

注1(2). 名物指代词。

对应于普通话的“这个/些、那个/些”。

如上海话的“个个/眼、哀个/眼”,温州话的“居个/俫、许俫”。

斜杠前后分别为其单复数形式。

(3). 时间指代词。

对应于普通话的“这时、那时”。

如上海话的“个歇、哀歇”,温州话的“居下、许下”。

注2(4). 方位指代词。

对应于普通话的“这里、那里”。

如上海话的“个搭、哀搭”,温州话的“居屋、许屋”。

(5). 程度指代词。

对应于普通话的“这么、那么”。

如上海话的“介”,温州话的“能”。

注3(6). 方式指代词。

对应于普通话的“这样、那样”。

如上海话的“个能、哀能”,温州话的“居能、许能”。

(7). 体标记。

对应于普通话的“在、着”。

如上海话的“辣辣、辣海”,温州话的“著耷、著居屋、著许屋”。

与指代词相比,单纯指示词缺乏替代功能。

但是,指代词里起指示作用的语素与单纯指示词一般都是同形的,少数例外有其历史原因。

因此,我们可以把单纯指示词看作指示代词的基本形式,后者作为派生形式。

在历史来源这一节里,我们讨论的主要对象就是各方言中的基本形式。

第7类体标记与其他指示(代)词在意义上相差较大,但根据我们的研究,吴语这一类词一般都是由一个表示存在、依附等意义的动词性语素加上一个表示处所的语素构成的,在大多数方言里具有指示功能。

从来源看,体标记中的指示语素同指示(代)词有密切的关系。

所以我们把它放在这里一起讨论。

1. 语法功能1.0 本节以上海话和温州话为重点介绍吴语指示(代)词的语法功能。

1.1 上海话的单纯指示词为“个”和“哀”,老派分别是“迭”和“伊”。

宋室南渡和临安官话对吴语的影响——若干词汇、语

法的例证

宋室南渡时期,大量的汉族人在南方地区定居,这也让南方方言受

到了汉族文化的影响。

其中,苏州吴语因其地理位置的特殊性,受到

了较多的汉族文化和官话的影响。

下面,我将列举一些例证,说明宋

室南渡和临安官话对苏州吴语的影响。

一、词汇

1. 鱼 - 官话“yú”对应苏州吴语的“hó”或“hâ”。

在南渡时期,苏州市民和

来自官话区域的人往来频繁,因此官话中的鱼逐渐融入到苏州吴语中。

2. 帮 - 苏州吴语中的“帮”在南方方言中原本是“舫”的意思,而当官话“bang”这个词流行时,苏州吴语中也吸收了这个词汇,将其转化成了“帮”的意思。

3. 花生- 官话中的花生为“huā shēng”,而在苏州吴语中则为“hua-zang”。

二、语法

1. 位置状语的定式变化 - 在官话中,大部分位置状语都要放在动词之后,比如“我去饭店吃饭”。

而在南渡后的苏州吴语中,“我去饭店饭吃”这种定式也逐渐流行起来。

2. 重复疑问句 - 官话中的重复疑问句结构为“你是不是...”,而在苏州吴语中则为“你是哪会是不是...”。

这种结构在南渡后也慢慢地影响到了苏州的语言习惯。

结语:

随着汉族文化的南渡,苏州吴语逐渐受到了官话的影响。

从词汇到语法,这种影响都可见一斑。

虽然苏州吴语受到了汉族文化和官话的影响,但是它仍然保持着自己的独特性和地方特色。

吴语百科名片吴语区分布吴语,又称吴方言、江南话、江浙话。

在中国分布于浙江、江苏、上海、安徽、江西、福建,使用人口约八千万。

在国际语言排名中,吴语在中国排第二位,在全球排第十位,是世界上最大的非官方语言。

通常认为苏州话具有吴语的代表性;也有人因上海话在国内外影响力较大而将其当作代表。

和普通话相比,吴语保留了更多的古音因素。

吴语语音和北方官话差别大,词汇和语法独特,吴语强迫式的在句子中连读变调的发音特征是另一个与官话的显著差别。

这也是吴语与其他众多中国方言(如粤语,闽南语,客家话等)的重大区别(徽语除外)。

目录[隐藏]基本信息简介历史音韵词汇语法表记方言基本信息简介历史音韵词汇语法表记方言•注释•语言比较•源流小考基本信息使用人数约7700多万吴语使用者在中国大陆的主要分布地区。

使用国家(地区)中国江苏南部、安徽南部、上海、浙江、江西东北部和福建西北角及香港、台湾、日本九州岛、美国旧金山等地说吴语的移民中间国际排名10语系汉藏语系-汉语族-吴语语言代码ISO 639-1:zhISO 639-2:chi (B) zho (T)ISO/DIS 639-3:wuu简介吴语,英文Wu或Wu-Chinese。

又称吴方言、江东话、江南话、江浙话。

属于汉藏语系汉语族。

吴语主要通行于中国江苏南部、上海、浙江大部分地区、安徽南部、江西东北部和福建西北角及香港、台湾、旧金山等地说吴语的移民中间。

使用人口约八千万,在中国排第二位,在全球排第十位。

特别是苏州话因声音委婉动听,有“吴侬软语”的美称。

苏州话是吴语的代表,在历史上有很高的地位。

近代以来,因太平天国战争破坏,随着苏州的衰落和上海的崛起,也渐有人把上海话当作代表。

近代中国有四大白话:京白、韵白、苏白和粤白。

而苏白无疑是江南地区最流行的语言。

海上花列传(人民文学出版社1982.02)姑苏城被大明士绅名流列为游学天下必得一游的五大都会之一,上至后妃宫眷、官宦妻女,下至民间匹妇乃至江湖艺女,更以穿着苏式服装,学说苏白,操唱吴歌,引为骄傲。

吴语观察日记

摘要:

1.吴语概述

2.吴语的历史和演变

3.吴语的地域分布

4.吴语的语言特点

5.吴语面临的挑战

6.吴语的保护和传承

正文:

吴语,又称江浙话,是中国汉语方言之一,主要分布在江苏、浙江、上海等地。

作为一种有着悠久历史的方言,吴语的起源可以追溯到汉朝时期。

在历史演变过程中,吴语受到了多种方言的影响,逐渐形成了独特的语言特点。

吴语的地域分布广泛,包括了江苏南部、浙江北部和上海等地区。

由于地理位置的差异,吴语内部也存在着诸多差异,主要可以分为太湖片、台州片、温州片等。

这些不同的吴语片在语音、词汇、语法等方面都有所差异,但总体上仍保持着吴语的基本特征。

吴语的语言特点主要表现在以下几个方面:首先,吴语的声母、韵母和声调较为复杂,与其他方言相比有着更为丰富的音韵体系;其次,吴语的词汇丰富,保留了许多古汉语词汇,同时也吸收了其他方言的词汇,形成了独特的词汇体系;最后,吴语的语法结构与其他方言有所不同,如语序、助词等方面均具有自己的特点。

然而,随着普通话的推广和普及,吴语面临着严峻的挑战。

许多年轻人不再熟练掌握吴语,甚至不会说吴语,这使得吴语的传承和发展面临着巨大的压力。

为了保护和传承吴语,地方政府和社会各界应加大对吴语的保护力度,如开展吴语教育、推广吴语文化等,让这一独具特色的方言得以传承和发扬光大。

综上所述,吴语作为一种历史悠久、独具特色的方言,不仅承载着丰富的地域文化,也是汉语多样性的重要体现。

【标题】吴语在历史上的扩散运动[*]【正文】汉语方言发展史上曾经发生过几次波澜壮阔的扩散运动。

一、西晋衰落之后,大批北人随王室渡江南下,把北方话散播在广大的华南地区,形成唐代张籍在《永嘉行》所咏“北人避胡皆在南,南人至今能晋语”的状况。

一千五、六百年来,方言历经变化,南下仕民由于住居地理环境的差异,方言发展也呈现不同归趋;然而在梗摄字带较低元音(-a-)这一点上,现今东南诸方言大体一致(张光宇1987;李荣1989,1991),极可能即为“晋语”绵延不绝的表征之一。

二、五代以来,华南人民辗转流徙,其中由东向西的迁移几如一股洪流。

这就是清代魏源在《古微堂内外集·卷六:湖广水利篇》所说:“江西填湖广,湖广填四川”的史实。

同治《醴陵县志》卷六所载:“元明之际,湘潭土著仅余数户,后之人多来自豫章。

醴与潭接壤,古老相传,土著亦仅存十八户,余皆无复存者。

洪武之初,招集流亡,皆来自他省,而豫章人尤众”可以作为“江西填湖广”的脚注。

由于江西人口大量移进湖南,湖南至今留下一句俗谚说“无江西人不成商场”。

(何文君1990)至于“湖广填四川”则源于元末、明末的社会动荡,人口锐减,土地荒芜。

(崔荣昌1985)语言成分的渗透在这两度由东向西的移民史中也十分明显。

例如古全浊声母今读清送气音在湖南东部声势强大,越往西走,其势越弱。

四川境内把“吃饭”说成(t‘iafan]的现象正是湖广填四川的具体表徵。

三、唐代继汉代之后成为中国史上的第二盛世,声威远播,四方宾服;唐都长安变成东西汉字文化圈的中心,以长安为基础的唐代标准语也随着国势的强盛而无远弗届。

日本见中国文化中心已随朝代更替而转移,于是派“遣唐僧”来华至唐都长安传习新标准的一整套汉字读音叫做“汉音”;唐室在安南设都护府,立学校,也把长安音散播到南方臣属之地。

如此一来,东到日本,南至越南全都笼罩在以长安为辐射中心的汉字文化圈下。

在中国境内,闽南方言的文读系统与日本汉音系统非常近似,其最终来源正是唐都长安。

“囡”所反映的吴语历史层次

潘悟云

【期刊名称】《语言研究》

【年(卷),期】1995()1

【总页数】10页(P146-155)

【关键词】历史层次;历史比较法;吴语区;汉语方言;汉越语;小称变调;古层;南部吴语;音韵地位;文白异读

【作者】潘悟云

【作者单位】上海师范大学中文系!200234

【正文语种】中文

【中图分类】H17

【相关文献】

1.吴语太湖片果摄的演化模式与历史层次 [J], 郑伟

2.吴语处州方言的异读与历史层次研究 [J], 王文胜

3.吴语方言的历史记录及文学反映 [J], 郑张尚芳

4.吴语鱼韵的历史层次 [J], 潘悟云

5.吴语处州方言的异读与历史层次研究 [J], 王文胜

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

本文由【中文 文档库】 搜集整理。

中文 文档库免费提供海量教学资料、行业资料、范文模板、应用文书、考试学习和社会经济等 文档“囡”所反映的吴语历史层次一、“囡”字的音韵地位本文通过“囡”字的讨论提出这么一个问题:传统历史比较法在汉语方言研究中的适用范围到底有多大?“囡”是吴语中典型的方言字,要探讨这个字的语源,按通常考本字的方法,先要通过历史比较确定它在中古的音韵地位。

“囡”字首先见于北部吴语的文献 (1),我们自然首先在北部吴语的范围内考察它的读音。

这个字的声母比较容易确定,北部吴语的n 不是泥母就是日母。

比较难确定的是它的韵母。

为此,我们在钱乃荣的《当代吴语研究》中挑选了9个方言点的一些代表字进行分析。

考虑到声母对韵母的影响,我们只挑选舌齿音。

只要有一个方言点的某个韵类与“囡”同韵就选出它的一个代表字。

然后看哪个韵类与“囡”的读音最对得上。

囡 暖 男 嫩 传 扇 闪 闩苏州无锡常熟上海 /嘉兴绍兴 /诸暨余姚宁波上表只有“暖”字在所有的方言点中都与“囡”字同韵,由此确定“囡”字的声韵地位为泥母桓音。

下面,我们再来讨论“囡”字的声调。

“囡”在北部吴语中有的单用,有的出现在“囡儿”一词中。

单用的方言中,如松江“囡”为阳上调。

嘉定、青浦读阳上,混入阳去,南汇读阳上,混入阳平。

上海的“囡”读 ,这是阳平、阳上、阳去混合以后的调值。

但是J E ( )“小囡”记作 ,左上角圈发,表示“囡”在当时还是上声调。

至于那些出现“囡儿”一词的方言,从连调形式分析,“囡”也只能是阳上字。

方言 “囡儿”的连值值 前字“囡”的可能调类苏州 阳平次浊 阳上次浊 阳去无锡 阳上昆山 阳上次浊罗店 阳平 阳上 阳去次浊霜草墩 阳平 阳上 阳去上海 阳平 阳上 阳去周浦 阳上 阳去黎里 阴上次浊 阳上次浊盛泽 阴上次浊 阳上全浊苏州一带“囡”与“男”同音,而且小称变调作阴平。

《新华词典》的“囡”注音作 ,阴平,大概是从苏州一带的读音类推而得。

但是从更大范围的比较可知,它折合成普通话应该是 ,上声。

以上就是历史比较法考定音韵地位的通常做法。

但是如果离开典型的北部吴语往南走,我们碰到的“囡”却不是桓韵字。

1、松阳、遂昌、龙游、龙泉、温州、瑞安、平阳、永嘉、乐清、文成等地的“女儿”都由两个语素组成,第二个语素为“儿”,第一个语素为泥(娘)母佳韵字,下面是这些方言第一个语素的读音,以及它们与“端(桓)、奶(佳)”二字的读音比较: 遂昌 松阳 龙游 龙泉 温州 瑞安 平阳 永嘉 乐清 文成囡奶端2、湖州、嘉兴、德清、桐庐、余杭、安吉、富阳、衢州、临海、仙居、天台等地的“女儿”或者为单音节词,读麻韵,或者后头还带一个“儿”字。

下面是这个麻韵字与“蛇”(麻)“端”(桓)二字读音的比较(2):湖州 嘉兴 德清 桐庐 余杭 安吉 富阳 衢州 临海 仙居 天台 囡蛇端 3、金华、永康、东阳、象山、宁海、崇仁等地“囡”读寒韵,下面是这些方言“囡”与“滩”(寒)“端”(桓)二字的读音比较:金华 永康 东阳 象山 宁海 崇仁 黄岩囡滩端4、丽水“囡”读唐韵,下面是这个方言中“囡”与“糖”(唐)“端”(桓)二字的比较:丽水囡 糖 端5、汤溪、庆元、青田、云和、景宁等地的“囡”读耕庚韵,下面是这些方言“囡”与“打”(庚)、“端”(桓)二字的比较:庆元 青田 云和 景宁囡打端“囡”在这些吴语中的音韵地位这么不一致,这只能有两种可能:要么它在各地吴语中是不同的语素,读音自然不同。

如果语素相同,那就意味着同一语素有可能对应于不同的中古韵类,于是就要重新考虑历史比较法的适用范围。

这个词在所有的吴语中都带声母 ,而且在大部分的吴语中属于中古带鼻韵尾的韵类。

这种语音上的相似特点,说明它们有同一来源的可能性极大。

正因为如此,各地吴语区的人才凭着一种语言直觉把它写作同一个“囡”字。

此外,根据我们在吴语区的田野调查经验,在一个小的行政区范围内,最基本词汇的内部一致性往往很高。

但是在丽水地区,“女儿”在丽水读 ,唐韵;丽水西邻的缙云读 ,佳韵;丽水东邻的青田读 ,耕韵。

在这么小的地理区域内,如果认为这么常用的词竟来自不同的语素,实在是令人难以置信的。

从吴语内部一致性考虑,像这么一个极普通的基本词,如果假设它们有同一的来源,而且对其音韵行为找出一个满意的解释,那当然是最好的处理方法。

二、古代南方方言中的麻韵读音为了解释以上的现象,我们先来讨论另一个与之有关的问题。

第一个问题是麻韵在吴语中的历史层次。

《切韵》的麻韵为 ,现代吴语中的麻韵读音大体上从这个读音后高化而来,不过各个地方的变化速度不一,举“茶”字为例:杭州江山、开化武义、兰溪龙泉、遂昌绍兴、常州奉化常熟麻韵读音的地理分布正反映了麻韵在吴语历史变化中的各个阶段:- >- >- >- >- >- > >-但是从其他一些材料看,古代吴语中的麻韵却与佳韵同音,大概为 之类。

在日本汉语借词中,汉音代表八世纪左右的长安音,吴音则代表稍早时期的吴地读音。

麻韵在汉音和吴音中的读音不同,下面的材料抄自高本汉的《中国音韵学研究》:麻韵 家 牙 茶 沙 巴 爬 马 花 瓦汉音吴音佳韵 佳 矮 涯 柴 摆 买汉音吴音高本汉书中的吴音并非取自同一材料,所以读音会有些混乱。

不过种混乱决不只是文献来源不同造成,因为即使是同一本书中,例如《万叶集》,也会发现麻韵二等有 、 两种读音,这是由于吴音传入的时间比这些文献更早,而且来源非常复杂。

不过这对于我们所讨论的问题并没有造成什么妨碍,因为麻韵二等在汉音和吴音中的表现显然是不一样的,汉音只读 ,不读 ;吴音虽有读 的,但是更多的是读 ,与佳同音。

因为中原地区的麻韵读 ,所以吴音中的 可能就是当时吴地麻韵读音的反映。

不过此处的 可能代表 ,也可能代表 ,甚至可能是 。

梅祖麟(1992)已经很有说服力地证明,鱼韵在古代的吴语中读e,所以麻韵更可能是 或 。

同样的现象也见于越南语中的汉语借音:(3)麻韵 茶 杈 遮 夏 麻 砑 疤 车 槐汉越语古汉越语佳韵 摆 箄 派 卦 画汉越语古汉越语古汉越语的材料来源也很复杂,麻韵二等同样不只 [ ]一种读音,但是它与汉越语之间的界限也是很清楚的:麻韵二等在汉越语中只读 [ ],不读 ,古汉越语中则更多地读 。

这种区别恰与日本汉音、吴音之间的区别相平行。

越南音系中既有 [ ,也有 ,麻韵二等与佳韵读 不读 [ ,这说明古汉越语所借用的汉语方言中麻韵、佳韵都不是e,而是一个比e更开的音,如 、 之类。

白语的音系有 和 ,麻韵的借词也只读 ,而且与佳同音:(徐琳、赵衍荪 )耙 下 马 哑 车 价 买在语言类型非常古老的厦门话里,麻、佳两韵的文白异读与以上几种外语中的汉语借词完全对应:麻韵 茶 叉 查 纱 加 家 虾 夏 牙 瓜 花 爬 马文读白读佳韵 买 卖 稗 债 差 钗 解文读白读丁邦新( )认为闽语保留了更多的古吴语的特征,这个想法是很有道理的。

麻、佳两韵在以上四种材料中的音韵表现如此一致,当然不是偶然的,它说明麻韵在古代江南的广大地区与佳韵同音,读作 或 。

“女”在《集韵》佳韵上声奴解切一读:“楚人谓女曰女”。

“女”上古为鱼部字,从鱼部发展来的中古二等韵只能是麻韵而不能是佳韵。

所以,“女”字有麻韵的异读容易解释,我们的确在一些吴语中找到读麻韵的“女”字异读。

如宁波“子女”说“儿女” ,长不大的老小孩说“儿女伴” ,“女”字读麻韵上声。

绍兴外孙女、孙女说“女孙” ,上虞说 ,这是吴语区中心词在前修饰语在后的构词特点,其中的“女”字读麻韵上声。

“孙女”在宁波说作“女疏”,“疏”为“孙”的音变,“女”也读为麻韵。

汤溪的“儿女”说 ,“女婿”说 曹志耘提供材料。

绍兴外孙女、孙女说“女孙” ,上虞说 两处均陶寰提供材料,桐庐“孙女”说 冯蒸提供材料。

这些例子中的“女” ,都读同麻韵。

《集韵》的“女”字异读为佳韵,表面看起来不好解释,但是有了以上的讨论以后,我们现在就可以明白了。

“女”字的佳韵异读实际上就是麻韵异读,只不过古代的楚地与吴地一样,麻佳同韵。

一本方言字典用佳韵的“解”字去切麻韵的“女”字,自然不足为怪。

后来,这个反切被收入麻佳有别《集韵》,就成了真正的佳韵异读了。

在现代吴语中,几乎所有方言的麻韵读音都从-a变来,那是中古以后中原方言影响的结果。

温州、丽水一带“女儿”的前一个语素读泥(娘)母佳韵上声,就是《集韵》中所记的奴解切一读,反映吴语前中古层次麻韵读同佳韵的音韵特点。

第二个问题,是佳韵在这一地区的演变历史。

佳韵在南部吴语中有以下一些读音: 衢州 温州 金华 文成 云和这反映了佳韵在南部吴语原来也是 ,与麻韵同,地理的分布反映歷史的演變过程,上表各方言的读音反映佳韵有如下的变化: > > > > 。

郑张尚芳(1983)也证明了了温州地区佳韵的演变: >a,温州的佳韵读-a,而语音比较古老的近郊永强區还读 。

青田县海溪“奶皮”(乳房) ,“吃奶奶” ,“奶娘” 。

“吃奶奶”中第一个“奶” 是 的促声化,许多吴语中都有促声化现象,如常州词尾“子”促化作“则”。

“奶奶”中的第一个“奶”由于处于叠字的第一个音节,读轻声,声调一短促就混入了入声调,属于弱化音变: > 。

“奶娘”一词最文语化,“奶奶”一词最具俗语的色彩,所以它们的变化速度不一样,越是口语的词,越是稳定,变化速度也最慢。

“奶”的这三个形式正反映了佳韵的演变历史: > > 。

下面是佳韵在北部吴语一些方言中的读音:金壇 靖江 江阴 常州 苏州 常熟 昆山 上海蟹解鞋这些材料也说明北部吴语的佳韵经历了相同的变化: > > > > > 。

而且也有类似于海溪的内部证据可资证明。

丹阳的“奶”在“奶奶”一词中读 ,在“牛奶”一词中读 。

“奶奶”是一俗语词,语音变化比较慢, 应该是比较古老的读音。

这正从内部证明了佳韵的音变 > 。

在南方一些民族语的汉语借词中,麻韵往往有 、 两种读音,实际上就是麻韵这两个层次的反映。

如侗台语中,“茶”壮、布依语 ,仫佬、毛难语 ,侗语则为 ,黎语 ;“加”临高语 ,黎语则为 ;“假”仫佬、毛难语 ,临高、黎语则为 ;“沙”壮语有 、 两种读音;“黄瓜”的“瓜”临高 ,仫佬、水、毛难语 ,侗语则为 ,壮语为 ;“芽”布依、仫佬、毛难语为 ,壮、侗语则为 ;“芝麻”的“麻”临高、仫佬语为 ,侗语则为 。

在苗瑶语中,“坝”勉瑶语 ,湘西瑶语则为 ;“价”黔东苗语 ,标敏瑶语 ,川黔滇苗语则为N ;“马”黔东苗语 ,勉瑶语、标敏瑶语 ,湘西苗语则为 ;“牙”标敏瑶语 ,勉瑶语 ,滇东北苗语则为 。

最后,我们再把上述的讨论总结如下。