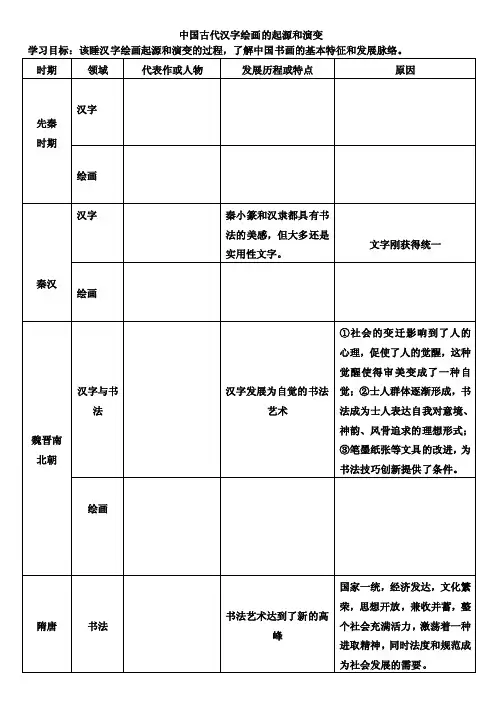

中国古代汉字绘画的起源和演变

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:2

汉字美术史(最新版)目录一、汉字的起源与演变1.汉字的起源2.汉字的演变过程二、汉字美术的发展1.汉字美术的定义2.汉字美术的历史发展三、汉字美术的价值与影响1.汉字美术的价值2.汉字美术的影响正文【一、汉字的起源与演变】1.汉字的起源汉字是世界上最古老的文字之一,起源于我国新石器时代晚期的陶器、骨骼等器物上的原始记号,例如仰韶文化、龙山文化时期的陶器纹样等。

汉字的起源可以追溯到公元前 14 世纪的甲骨文,这是我国最早的成熟文字,用于记录商朝的政治、经济、文化等方面的内容。

2.汉字的演变过程汉字的演变经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、行书、草书、楷书等阶段。

其中,甲骨文是最早的汉字形式,主要用于铭刻在龟甲、兽骨上。

随着时代的发展,汉字逐渐演变为金文、篆书等形式,直到秦朝时期,统一为小篆。

汉朝时期,隶书成为官方文字,楷书、行书、草书等书体也逐渐发展成熟。

【二、汉字美术的发展】1.汉字美术的定义汉字美术是指将汉字作为视觉艺术元素,运用书法、绘画等手法,创作出具有审美价值和艺术特点的作品。

汉字美术既包括传统的书法艺术,也包括现代的汉字设计、汉字绘画等。

2.汉字美术的历史发展汉字美术的发展历史悠久,从甲骨文时期的原始记号开始,就已经具备了一定的艺术性。

在随后的历史时期,汉字美术不断发展,形成了多种书体和艺术风格。

如秦汉时期的篆书、隶书,隋唐时期的楷书、行书、草书等,都是汉字美术的重要表现形式。

【三、汉字美术的价值与影响】1.汉字美术的价值汉字美术具有很高的艺术价值和历史价值。

从艺术价值来看,汉字美术包含了书法、绘画等多种艺术手法,形成了独特的审美风格,具有很高的观赏价值。

从历史价值来看,汉字美术反映了我国古代政治、经济、文化等方面的变迁,是研究我国历史文化的重要实物资料。

2.汉字美术的影响汉字美术对我国乃至世界文化艺术的发展产生了深远的影响。

在我国,汉字美术是传统文化的重要组成部分,对绘画、书法、篆刻等艺术门类产生了重要影响。

中国画的起源、演变及特点中国古代绘画具有悠久的历史和独特的风格,其绘画形式、艺术风格、表现技法都经历了一个发展过程。

本目教材主要介绍了中国古代绘画艺术发展的七个阶段,以及各个阶段的特征、代表人物和作品。

(1)原始社会的绘画艺术。

早在六七千年以前,黄河流域的祖先就在陶器上绘制图案。

这一时期的代表作是彩陶画《鹳鱼石斧图》。

除彩陶画外,远古人类还在岩石上刻画或描绘了史前人类的生产方式、民族、战争、宗教等内容,称为岩画。

此外,还有壁画、地画等。

(2)夏商周三代的绘画以人物肖像为主,画在墙壁上、丝帛上。

《人物御龙图》和《人物龙凤图》是出土的战国楚国帛画,以线条勾画物象,构图简洁而有序,平面感和装饰性极强,生动的气韵,简洁的笔墨,流畅的线条,表达出完美的意境,反映出画家高度的艺术概括力。

它们虽然不能叫卷轴画,但可以窥见当时的绘画水平,这时确立了中国绘画艺术以线条造型的民族风格形式,战国时期是中国绘画艺术从萌芽走向成熟的关键阶段。

(3)秦汉时期,绘画艺术有进一步发展。

绘画门类丰富,有壁画、帛画、木刻画、木版画、画像石、画像砖等。

在长沙马王堆出土的西汉彩绘帛画,构图诡奇,充分反映出当时人对生、死两极,阴、阳两界,天、地、人三才,过去、现在、未来三时的看法。

在每个物象的描绘上具有一定的写实倾向,虽然造型的基本手段是线条,但大量的色彩敷染,使整个画面瑰丽夺目。

河南洛阳东汉墓出土的《夫妇宴饮图》,是工笔重彩的杰作。

(4)魏晋南北朝时期,真正意义上的中国画出现了。

这一时期士族兴起,士大夫画家活跃于画坛。

他们文化修养很高,总结出许多精辟的绘画理论,有力地推动绘画艺术的提高。

此时人物肖像画是主要的创作主题。

顾恺之“传神写照”理论提出,要求绘画作品应重表现人物的风貌、气质。

这和后来的绘画理论家谢赫“六法”中的“气韵生动”对当时绘画风格有很大的影响,也为中国画重气韵的特点的形成打下了基础。

发展到晋、南北朝,中国画逐渐演变成单幅的卷轴画,成为独立的艺术欣赏品,题材亦日益扩大。

中国字画的发展历程及其特点中国字画是中华文化艺术中独具特色的艺术形式,是中国传统文化的重要组成部分。

它经历了漫长的历史发展过程,形成了独特的风格和特点。

本文将围绕着中国字画的发展历程和特点展开讨论。

一、字画的发展历程中国字画的发展历程源远流长,可以追溯到古代的甲骨文时期。

甲骨文是最早的文字,出现在商代晚期,主要用于卜筮和纪念。

这种神秘的文字形态,成为后世中国书法和绘画的源头。

随着时代的变迁和文化的传承,书法和绘画逐渐成为了一种与人生活紧密联系的艺术形式。

在漫长的历史发展过程中,书画逐渐分为南北两派,南派以文人画和写意花鸟画为主,北派则以工笔人物画和山水画为主。

这里所说的南北派并不是地理上的南北之分,而是指两种不同的艺术风格。

在唐代,书法和绘画都达到了巅峰期。

唐代的书法家和画家产生了大量杰出的作品,这些作品被后世保留并传承至今。

在宋代,画家们进一步挖掘出了自然山水美的独特之处,形成了独具特色的禅宗画派。

明清时期,中国的书画加强了文化的传承和宣传,成为了中国文化的代表性艺术形式。

清朝时期,诸如张大千、任伯年和齐白石等一批杰出的画家先后出现,为中国画坛注入了新的活力。

二、字画的特点中国字画有着鲜明的特点,它们反映出了中国文化的丰富内涵和独特风貌。

下面将分别从文化内涵、审美特点和技法特色三方面展开讨论。

1. 文化内涵中国字画所涵盖的文化内涵极为丰富,其中包括经典文化、哲学思想、历史传统和民俗习惯等。

因此,中国字画的作品往往具有宁静深邃、意境含蓄和富有内涵等特点。

2. 审美特点中国字画的审美特点主要有三个特点:第一,立意高远,追求大美而不是小美。

第二,刻意模糊,追求意象的神秘和玄妙。

第三,讲究和谐,从画面的整体性和平衡感出发,产生和谐之美。

3. 技法特色中国字画的技法特色主要体现在用笔和用墨两个方面。

用笔善于抓住事物的主要特征和情感表达,而用墨则注重运用水墨的丰富性和变化性,通过墨色、水度以及遒劲或柔媚的笔法表达画家的创意。

书画起源知识点总结一、书画的起源书画,源自古代人类的生产和生活需要,也是人类文明发展的重要标志之一。

中国书法和绘画被誉为"中国文化的两朵明珠",它们是中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

书法(calligraphy)起源于中国古代文字的形成和发展。

中国的文字起源可追溯至甲骨文时代,这些殷商时期的甲骨文就是书法的萌芽。

随着时间的推移,汉字逐渐演变成为了现在我们所熟悉的文字体系,而书写这些汉字的技艺逐渐形成并发展至今。

绘画(painting)起源于中国古代人类在生产和生活中的需求。

中国古代绘画的主要载体是器皿、壁画、丝织物等。

随着社会的不断发展,绘画逐渐被赋予了更高的艺术价值。

而且,绘画作为一种表现和传达人类思想和情感的手段,它也被运用到宗教和神话传统之中,成为了中国古代文化的重要表现形式。

二、书画的融合在中国传统文化中,书法和绘画是密不可分的。

古人常说:"画以书意,书以画意",强调书画之间的亲密关系。

这种关系的形成根源于中国古代文人的审美观念和文化追求:书法的墨意和画法的意韵常常是相通的,在审美和创作上常常相互融合。

书画绘画也有相似的审美理念和技法。

在书法中,常强调意境的表达和笔墨的运用;而在绘画中,也讲究笔墨的技巧和作品的寓意表达。

由于这些相似的审美理念和技法,使得书法与绘画在中国传统文化中,常常会以一种相辅相成的关系出现。

三、影响书画发展的因素1. 文化因素中国的书画发展是在深厚的文化底蕴之上的。

中国古代的儒家文化、道家哲学和佛家思想都对书画的发展产生了深远的影响。

儒家强调德行修养和道德伦理,体现在书画中就是作品的内在意蕴和审美情感;道家注重心性和自然,反映在书画中就是作品的写意和意境;佛家强调超脱和解脱,体现在书画中就是作品的禅意和超拔。

2. 社会因素中国古代书画的发展离不开社会的需要和风气的影响。

在古代社会中,书画是文人雅士的重要表现方式,它是他们表达情感和传达思想的一种重要途径。

浅论“书画同源”之说摘要:中华民族的书画有几千年的历史,“书画同源”是中国书画独有的精神与艺术载体,自从书与画相结合,中国画就发生了极大地变化,画作的意味变得更加抽象与厚重。

在对中国书法与绘画作品进行研究之后,可以发现两者之间的密切关联,它们的形与意是一脉相承、珠联璧合的。

但“源”其何处?“源”又为何?本文将引古及今,对此学说作一浅谈。

关键词:书画同源技法形与意“书画同源”这一说法古今相传,意为中国传统的书法和绘画两者相辅相成,关系密切,这一说法也成了中国艺术的基础理论,中国自古就有类似的论述。

“源”不仅仅只是指起源,即中书法与绘画与有着相同的起源,还包括书法与绘画笔墨表现形式的相近规律。

考古出土的战国帛书《楚帛书》中,已经出现了书与画相结合的形式。

早在唐代时期,画家张彦远,在其著录的《历代名画记•叙画之源流》中就有一段表述“书画同源”说,“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”在其著作中提出“书画异名而同体”、“同源而异流”等说法。

但最早明确提出“书画同源”这一说法的,是元代大画家兼书法家赵孟頫。

他在一幅名为《枯木竹石图》的画中写道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”这成为了提出“书画同源”这一口号的始祖。

以书法诗词入画,是中国画在形式美中的重要开拓,是中国画笔墨技巧的显著特征。

在近现代一些知名的画家,有许多都是由书入画,最后在绘画中的造诣超越于书法,使这一说法的根据更加充分,更有不少知名画家支持此学说。

关于产生“书画同源”这一说法的原因,主要有以下几点:(一)汉字与绘画的起源具有相同之处图画在几千年前的原始社会就已出现,大量新石器时代的彩陶上绘制了几何纹饰、人物与动物的形象。

这些图像富有丰富的变化节奏,具有生动的趣味和天然质朴的美感,并与彩陶的器形和实际的需要完美结合。

【史料及解析】中国古代书法和绘画的发展历程

方块字造就了中国古代的书法,中国古代的绘画是农业文明的产物。

中国古代书法发展历程

(1)汉字:汉字起源于新石器时代的刻画符号,按甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书的脉络发展演变,由繁到简。

(2)书法:

篆书和隶书具有书法的美感,但仍为实用性汉字;

魏晋南北朝时汉字发展为自觉的书法艺术,东晋王羲之被誉为“书圣”;

唐代楷书步入盛世,以“颜筋柳骨”闻名,草书有张旭、怀素等;

宋代书法追求个性,倡导有意无法;

明代书法进一步平民化、世俗化。

中国古代绘画发展历程

1、发展脉络:

①起源于新石器时代的岩画、彩陶画等,自然、质朴又不失浪漫。

②战国至汉代的帛画,浪漫、神秘又不失古拙。

③魏晋时期形成凸显个性的文人画,以顾恺之为代表,注重“以形写神”。

④唐代以吴道子为代表,展现了雍容华贵的盛唐气象。

⑤宋代:文人山水画成为独立画种;画家更加注重意境;风俗画成为当时画坛最大亮点,以北宋张择端《清明上河图》最著名。

⑥明清:流派纷呈,文人画、宫廷画、表现民间风情的年画、木刻版画、剪纸画、布贴画等

2、基本特点:

①写实与写意两大风格。

②文人画主写意,融诗、书、画、印为一体。

③不求形似,注重抒发个人主观性情,表现手法灵活自由。

中国书画的演变中国书画是中国传统艺术的重要组成部分,经历了漫长的发展过程,形成了独特的风格和魅力。

本文将从古代到现代,探讨中国书画的演变及其背后的文化内涵。

古代中国书画的发展可以追溯到商周时期的甲骨文。

甲骨文是古代中国最早的文字之一,它以卜辞和铭文形式出现在龟甲和兽骨上。

这些早期文字的书写形式非常简练,线条粗犷有力,充满了神秘和原始的力量。

这些甲骨文字的出现标志着中国书法的雏形。

随着时间的推移,中国的文字逐渐演化并丰富起来。

到了秦汉时期,小篆的出现标志着中国文字的规范化和标准化。

小篆具有严谨的结构和细腻的笔画,为后来的隶书、楷书等字体奠定了基础。

同时,汉代的画家创造了丝帛绘画和壁画等形式,表现了当时社会生活和宗教信仰。

这些画作以线条细腻、构图严谨、色彩鲜明为特点,为后世的绘画作品提供了借鉴和启示。

随着中国历史的发展,唐宋时期是中国书画史上的黄金时期。

中国书法达到了巅峰,形成了楷书、行书、草书等不同的字体风格。

其中,王羲之是中国书法史上最为重要的人物之一。

他的作品以行书为主,以其豪放洒脱的笔调和独特的书写风格而闻名于世。

同时,唐代的绘画也达到了一个高峰,以人物画和山水画为主要表现形式。

这些画作通常以线条清晰、笔触流畅、构图丰满为特点,给人以视觉上的愉悦和艺术上的享受。

明清时期,中国书画又迎来了一次繁荣期。

明代的文人画以山水、花鸟为主题,强调意境和个人情感的表达。

清代则出现了“八大山人”等一批个性鲜明的画家,他们运用妙笔生花的技巧,塑造了许多传世之作。

同时,清代的书法也追求形神兼备,注重笔画的工整和结构的变化。

现代中国书画经历了不少变革和探索。

折子戏书法、泼墨写意等新的书法形式不断涌现,并与传统书法形成了对话和碰撞。

在绘画方面,中国画与油画、水彩画等西方绘画形式进行了交流和融合,形成了独具风格的现代绘画。

同时,电脑绘画和数字艺术的出现,也为书画的创新打开了新的道路。

中国书画的演变不仅仅是外形的变化,更重要的是其背后所蕴含的文化内涵。

汉字手抄报:图画说现代学者认为:汉字真正起源于原始图画。

一些出土文物上刻划的图形,很可能与文字有渊源关系。

公元前4,000年左右,出土于陕西华县泉护村遗址、新石器时代仰韶文化的彩陶盆上(性质应是此地原始氏族的徽号,当时正处在母权制向父权制过渡的氏族社会阶段),有四个鸟形图案,与古汉字中的"鸟"(上行)和"隹"(下行)对照,十分相似。

《说文》说,"隹"是短尾鸟的总名。

西安半坡遗址出土的仰韶文化彩陶盆上,和晚商青铜器上的鱼形图案,形态逼真,栩栩如生。

拿它们与古汉字中的一些"鱼"比较,其相似的程度,足以使人确信汉字是从原始图画演变出来的。

现代学者认为:汉字真正起源于原始图画。

一些出土文物上刻划的图形,很可能与文字有渊源关系。

公元前4,000年左右,出土于陕西华县泉护村遗址、新石器时代仰韶文化的彩陶盆上(性质应是此地原始氏族的徽号,当时正处在母权制向父权制过渡的氏族社会阶段),有四个鸟形图案,与古汉字中的"鸟"(上行)和"隹"(下行)对照,十分相似。

《说文》说,"隹"是短尾鸟的总名。

西安半坡遗址出土的仰韶文化彩陶盆上,和晚商青铜器上的鱼形图案,形态逼真,栩栩如生。

拿它们与古汉字中的一些"鱼"比较,其相似的程度,足以使人确信汉字是从原始图画演变出来的。

现代学者认为:汉字真正起源于原始图画。

一些出土文物上刻划的图形,很可能与文字有渊源关系。

公元前4,000年左右,出土于陕西华县泉护村遗址、新石器时代仰韶文化的彩陶盆上(性质应是此地原始氏族的徽号,当时正处在母权制向父权制过渡的氏族社会阶段),有四个鸟形图案,与古汉字中的"鸟"(上行)和"隹"(下行)对照,十分相似。

《说文》说,"隹"是短尾鸟的总名。

第8课笔墨丹青【考点综述】本课内容在《课程标准》中所对应的是必修三的第2个专题“古代中国的科学技术与文化”下的第2条“概述汉字、绘画起源、演变的过程,了解中国书画的基本特征和发展脉络”的绘画部分;在《考试大纲》中隶属于古代中国中的第4个专题“古代中国的科学技术与文学艺术”下的第2条“汉字的起源演变和书画的发展”。

“绘画艺术的起源”、“绘画艺术的发展脉络”和“民间风情”属于了解识记的能力层级,“新石器时代、战国以及秦汉时期绘画特点”、“不同时期政治经济和思想对绘画特征的影响”和“中国古代绘画特点及中西绘画特点的比较”属于理解掌握的能力层级。

从高考命题的趋势看,本课中的绘画艺术的起源和发展脉络等都是高考重要的知识点。

我国素有书画同源之说,所以高考时很有可能联系上一讲书法艺术的相关内容一起命题,考察角度将主要着眼于对古代绘画艺术发展演变过程的背景、特征、意义等的分析。

命题题型大多以选择题为主。

备考时要准确记忆绘画的起源和发展历程;并注意归纳理解不同历史时期的绘画发展特征,并能够分析与之相关的政治经济背景;另外还要注意识记教材中大量的图片,这经常是命题时的切入点。

【A级——了解识记】【考点剖析】【考点1】绘画艺术的起源1.新石器时代(1)表现:绘画艺术起源于新石器时代,人们用稚拙的线条、简单的色彩和图案将人物、动物形象或抽象的几何图案描绘在地面上、岩壁上和陶器上,自然、生动、质朴,粗犷又不失浪漫。

(2)代表作:马家窑文化的《集体舞蹈图》;内蒙阴山人面纹岩画。

2.战国和两汉时期(1)战国时期:出现用毛笔绘制在绢帛上的作品,被称之为“帛画”。

(2)两汉时期:帛画更加丰富,充满了珍禽异兽、神仙魔怪,色彩鲜艳,气势宏大;体现出浪漫、神秘又不失古拙的风格。

(3)代表作:战国时期楚帛画《人物龙凤图》;湖南长沙马王堆1号汉墓出土的帛画。

『例』以下各项,叙述不正确的是()A.绘画艺术可以从新石器时代找到源头B.战国时期,已出现用毛笔绘制在绢帛上的作品C.自然、生动、质朴、粗犷是新石器时代绘画的特点D.汉代的绘画艺术中,浪漫幻想主题已不复存在[解析] 依据所学知识可知:在汉代尽管儒学开始占统治位,但绘画艺术中仍存在浪漫幻想的主题,故选项D符合题意。

第7课魅力独特的书画课程标准素养解读1.概述汉字起源、演变的过程,了解中国书法的基本特征和发展脉络。

2.概述绘画起源、演变的过程,了解中国绘画的基本特征和发展脉络。

1。

从时空观念角度、综合理解中国书法绘画的起源、演变的历程。

2.运用史料实证和历史解释,识记理解中国书法、绘画的基本特征和发展脉络。

3.从家国情怀角度理解中国书法、绘画的艺术魅力。

知识点一汉字的起源与演变1.起源中国文字萌芽于原始社会陶器上的刻画符号。

2.成熟商朝出现的甲骨文,是目前所能看到的最早而又比较完备的文字。

3.演变(1)金文:商周时期,铸刻在青铜器上的文字叫金文,又称钟鼎文。

(2)大篆:战国时期,各诸侯国文字异形,统称为战国文字,都属于大篆。

(3)小篆:秦统一后,把各国文字统一成标准字体——小篆.(4)隶书:隶书是秦朝时与小篆同时使用的一种字体,汉朝时普及,东汉末年定型,成为官定标准书体。

(5)草书:与隶书同时兴起的草书体,书写便捷省事。

(6)行书:东汉末年行书体出现,至魏晋时兴盛。

(7)楷书:东汉后期出现,魏晋时大体定型。

[图解历史]书法艺术的发展演变1.秦汉:书法艺术开始走向繁荣。

(1)代表作:秦朝的泰山、琅玡、会稽三大刻石和汉代的《熹平石经》。

(2)人称“草圣”的张芝,被后世称为草书的创始者。

2.魏晋南北朝时期:中国书法艺术的第一个辉煌时期。

(1)三国曹魏的钟繇,被公认为“领楷书之先”的书法大家,代表作《宣示表》。

(2)“书圣”王羲之把行书推进到成熟的高峰,代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。

(3)南北朝遗留下来的书法名作《龙门二十品》等,是当时的书法精品。

3.唐代:书法艺术的繁盛时期.(1)欧阳询、颜真卿、柳公权等极负盛名。

代表作有欧阳询的《九成宫醴泉铭》。

(2)颜真卿、柳公权擅长楷书,人称“颜筋柳骨",代表作以颜真卿的《多宝塔碑》和柳公权的《玄秘塔碑》最为有名。

4.宋元明清时期:书法向多样性发展。

(1)代表:“北宋四大家”蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾,元代的赵孟,明清的祝允明、文征明、董其昌、郑板桥等。