鲁迅及其创作

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

鲁迅作品赏析探寻他的创作灵感鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,字豫山,后改名周树人。

他是中国现代著名的文学家、思想家,也是五四新文化运动的重要代表之一。

鲁迅的作品深受广大读者的喜爱与推崇,他通过自己的文学成就,揭示和探讨了当时中国社会痛苦困境,批判封建残酷现实,为中国文学的发展和社会进步做出了巨大的贡献。

本文将对鲁迅的作品进行赏析,同时探寻他的创作灵感。

一、《狂人日记》:控诉社会疾苦的力作《狂人日记》是鲁迅早期的一部作品,也是他最具代表性的小说之一。

通过这个短篇小说,我们能直观地感受到鲁迅对社会现实的痛楚呐喊。

作品以主人公邵伯治的独白形式呈现,他因为对封建社会的不满和绝望而发疯。

这种精神崩溃的状态反映了当时社会的腐朽和人们的无奈。

鲁迅在《狂人日记》中以夸张的手法描绘了邵伯治生活的环境和内心的痛苦,通过对绝对权威体制的嘲讽和讽刺,抨击了封建制度下的社会不公和人民的苦难。

这种社会控诉和激烈的思想抒发,是鲁迅作品中常见的创作风格,也是他深受读者喜爱的原因之一。

二、《阿Q正传》:社会现象的细腻刻画《阿Q正传》是鲁迅最著名的中篇小说之一,以主人公阿Q的形象揭示了中国社会的悲剧。

阿Q是一个贫穷、自卑、被歧视的农民,他通过幻想和自我安慰来逃避现实的痛苦。

小说中的阿Q虽然在人格上并不堪称伟大,但他的形象却代表了那个特定的时代和社会,是对它们的有力揭示。

鲁迅通过对阿Q的描写,反映了封建社会底层人民的命运和心理状态。

他通过细腻入微的刻画,深刻地揭示了社会现象和人性,引起了读者的思索和共鸣。

这种刻画的细腻和深情吸引了无数的读者,也为鲁迅在中国文学史上留下了重要的一笔。

三、《呐喊》:直面社会黑暗的呼唤《呐喊》是鲁迅一部重要的短篇小说集,也是他在文学上的一次突破。

他以对社会黑暗的揭示和对人道主义的呼唤为主题,将社会痛苦和人性悲剧展现得极为生动。

小说集包含了十五个短篇小说,每一个小说都揭示了封建统治下社会的黑暗和人们的痛苦。

鲁迅杂文的创作历程及其艺术成就

如下是有关鲁迅杂文的创作历程及其艺术成就:

鲁迅在他的一生中,特别是后期思想成熟的岁月里,倾注了大部分的心血于杂文创作中。

在鲁迅看来,杂文是现代社会中,“对于有害的事物,立刻给以反响或抗争”的“匕首和投枪”,因而杂文是贯穿鲁迅文学活动始终的重要文学形式。

特别是后期成为他最主要的文学方式。

从在《新青年》上发表“随感录”起直到他生命的终止,他创作了80余万字的杂感文学,先后结集为14个杂文集。

鲁迅杂文的艺术成就包括:

一、善于抓取类型,画出富有典型意义的形象,使议论和形象相结合,这是鲁迅杂文的一个鲜明的艺术特点。

鲁迅的杂文塑造了一系列否定性的类型形象。

鲁迅对这些类型形象的塑造,融注了作者对社会的真知灼见,并且具有触类旁通的美感特征,这是鲁迅杂文突出的艺术成就。

二、鲁迅的杂文善于运用生动、幽默的语言,展开逻辑严密的论点;善于运用联想,将不同时空发生的现象联系起来分析,增强了作品的历史底蕴和深邃内涵;篇章短小精悍,笔墨凝练犀利,锐利如匕首投枪。

三、鲁迅杂文好用反语、夸张等幽默讽刺手法,,亦庄亦谐,庄谐并出,往往三言两语就能画出敌人的“鬼脸”,语言简洁峭拔,充满幽默感。

鲁迅杂文造语曲折,往往不直接得出结论,而采用比喻、暗示、对比等手段,通过叙述描画突出事物的内在矛盾,含不尽之意于言外。

鲁迅杂文是对中国议论性散文的创造性发展,它为中国文学创造了“杂文”这一富有生命力的文体范式。

鲁迅把他充沛的才情、感兴与想象力,融入杂文中,而且比他的其他作品表现得更直截了当。

因此,杂文是了解鲁迅思想、阅读理解他的其他作品的最好的参照资料。

第1页共1页。

鲁迅作品赏析欣赏他的独特创作风格鲁迅,原名周树人,是中国现代文学的重要作家之一。

他以其独特的创作风格和思想深度深受人们的喜爱和推崇。

本文将对鲁迅的作品进行赏析,欣赏他的独特创作风格。

一、《狂人日记》《狂人日记》是鲁迅的代表作之一,也是中国现代文学的开山之作。

这篇以第一人称叙事的短篇小说展现了一个疯子的内心世界,通过对社会现实的批判和讽刺,揭示了封建社会底层人民的苦难和无力。

鲁迅通过疯子的视角,以日记的形式表达了对社会的无奈和愤怒,独特的叙述方式展示了他对社会现象的敏锐洞察力和深刻思考。

二、《阿Q正传》《阿Q正传》是鲁迅的又一经典之作。

通过对阿Q这个衰落农民的描写,鲁迅笔下的阿Q代表了社会的弱势群体,以及他们所面对的无力和羞辱。

鲁迅通过对阿Q的描述,巧妙地展示了社会阶级之间的冲突和不平等。

同时,他揭示了人性中的善恶矛盾,对现实社会进行了深刻的思考和批判。

三、《呐喊》《呐喊》是鲁迅的短篇小说集,其中的《狗》、《故乡》等作品也被广泛传诵。

这本小说集以对人的悲惨命运和社会不公的揭示为主题,描绘了普通人在困境中的挣扎和抗争。

鲁迅的散文叙述简洁明了,语言犀利而富有震撼力,通过生动的形象描写和深入的思考,引发了人们对社会问题的关注和思考。

四、《热风》《热风》是鲁迅的一篇散文,以作者亲身经历的一件小事为起点展开故事。

全文透过细腻的描写和深入的分析,揭示了封建社会底层人民的苦难和无助。

鲁迅以独特的观察力和洞悉力,勾勒出一个丑陋而残酷的现实社会图景,使读者深刻意识到社会问题的严重性和复杂性。

五、《阿里郎》《阿里郎》是鲁迅的一篇短篇小说,通过描写一个自卑而懦弱的男主人公的故事,反映了封建社会中人们心灵的扭曲和虚伪。

鲁迅通过对人物内心的刻画,深刻揭示了社会环境对个体的影响,以及弱者在社会中所受到的伤害和排挤。

鲁迅的作品独特的创作风格,突出的思想深度和对社会现实的关注,使他成为中国现代文学史上的重要作家。

通过对他的作品的赏析,不仅可以欣赏他的文学风采,还能引起对社会问题的深思和思考。

鲁迅的创作:《人之历史》(1907年在日本期间发表第一篇论文)《域外小说集》(1909年,与周作人合译)《古小说钩沉》(理论专著,1919,辑录唐代以前的小说)《中国小说史略》,1923、1924,北京新潮社出版《怀旧》(1911,最早的作品,以辛亥革命为背景的文言小说)(1)3部小说集:两部现实题材作品集《呐喊》、《彷徨》,一部历史题材作品集《故事新编》。

A、《呐喊》1923年出版,共14篇:《狂人日记》,作于1918年《新青年》,狂人,“看/ 被看”,也是现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话小说。

在五四运动前创作的三篇小说之一。

《孔乙己》1919,孔乙己,“看/ 被看”,在五四运动前创作的三篇小说之一。

《药》1919,“看/ 被看”,在五四运动前创作的三篇小说之一。

《明天》单四嫂子,“看/ 被看”《一件小事》1919,“我”与车夫《头发的故事》“看/ 被看”《风波》1920,七斤《故乡》1921,闰土《阿Q正传》1921、12,连载于《晨报副刊》阿Q,“看/ 被看”《端午节》《白光》知识分子形象陈士成《兔和猫》《鸭的喜剧》B.《彷徨》1926年出版,共11篇。

《祝福》1924年,祥林嫂,“看/ 被看”。

《在酒楼上》(吕纬甫)1924年,《幸福的家庭》《肥皂》四铭《长明灯》“看/ 被看”《示众》“看/ 被看”《高老夫子》高尔础《孤独者》(魏连殳)1925年,《伤逝》1925年,涓生、子君,鲁迅惟一的一篇以青年爱情生活为题材的小说。

《弟兄》《离婚》1925年《语丝》,爱姑,也是鲁迅最后一篇以现实生活为题材的小说。

C.《故事新编》1936年上海文化生活出版社出版,共8篇:《序言》《补天》原名《不周山》。

《奔月》《理水》“看/ 被看”《采薇》1935、12,“看/ 被看”《铸剑》1927,原名《眉间尺》,“看/ 被看”《出关》《非攻》《怀旧》作品中的人物名叫"晏之敖者",而"晏之敖"正是鲁迅的一个笔名。

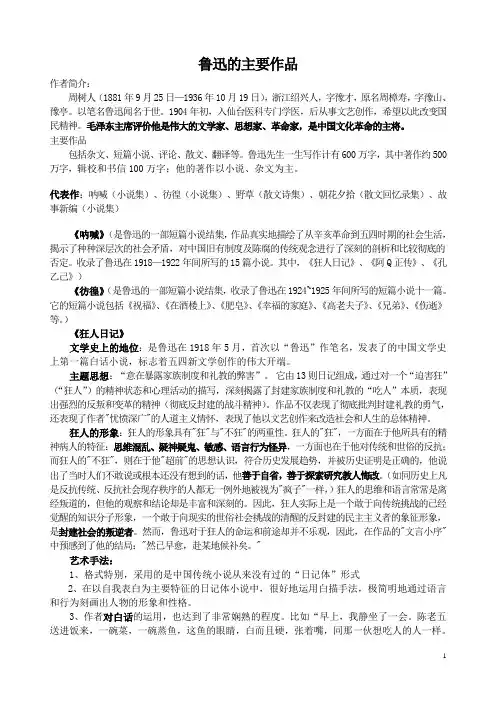

鲁迅的主要作品作者简介:周树人(1881年9月25日—1936年10月19日),浙江绍兴人,字豫才,原名周樟寿,字豫山、豫亭。

以笔名鲁迅闻名于世。

1904年初,入仙台医科专门学医,后从事文艺创作,希望以此改变国民精神。

毛泽东主席评价他是伟大的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。

主要作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译等。

鲁迅先生一生写作计有600万字,其中著作约500万字,辑校和书信100万字;他的著作以小说、杂文为主。

代表作:呐喊(小说集)、彷徨(小说集)、野草(散文诗集)、朝花夕拾(散文回忆录集)、故事新编(小说集)《呐喊》(是鲁迅的一部短篇小说结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定。

收录了鲁迅在1918—1922年间所写的15篇小说。

其中,《狂人日记》、《阿Q正传》、《孔乙己》)《彷徨》(是鲁迅的一部短篇小说结集,收录了鲁迅在1924~1925年间所写的短篇小说十一篇。

它的短篇小说包括《祝福》、《在酒楼上》、《肥皂》、《幸福的家庭》、《高老夫子》、《兄弟》、《伤逝》等。

)《狂人日记》文学史上的地位:是鲁迅在1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了的中国文学史上第一篇白话小说,标志着五四新文学创作的伟大开端。

主题思想:“意在暴露家族制度和礼教的弊害”。

它由13则日记组成,通过对一个“迫害狂”(“狂人”)的精神状态和心理活动的描写,深刻揭露了封建家族制度和礼教的“吃人”本质,表现出强烈的反叛和变革的精神(彻底反封建的战斗精神)。

作品不仅表现了彻底批判封建礼教的勇气,还表现了作者"忧愤深广"的人道主义情怀,表现了他以文艺创作来改造社会和人生的总体精神。

狂人的形象:狂人的形象具有"狂"与"不狂"的两重性。

狂人的"狂",一方面在于他所具有的精神病人的特征:思维混乱、疑神疑鬼、敏感、语言行为怪异,一方面也在于他对传统和世俗的反抗;而狂人的"不狂",则在于他"超前"的思想认识,符合历史发展趋势,并被历史证明是正确的,他说出了当时人们不敢说或根本还没有想到的话,他善于自省,善于探索研究教人悔改。

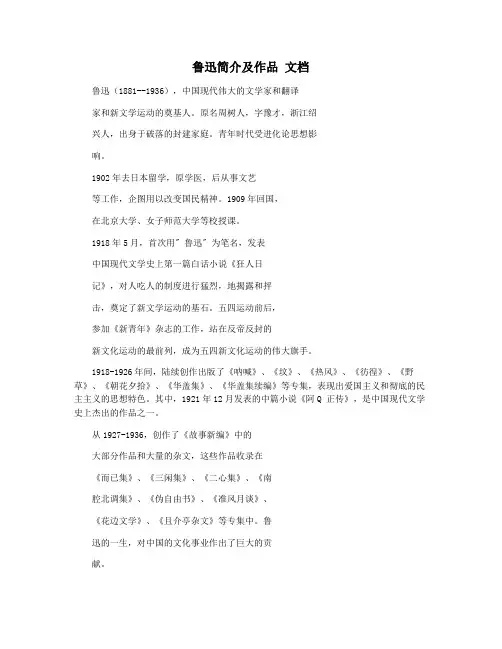

鲁迅简介及作品文档鲁迅(1881--1936),中国现代伟大的文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于破落的封建家庭。

青年时代受进化论思想影响。

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺等工作,企图用以改变国民精神。

1909年回国,在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用" 鲁迅" 为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对人吃人的制度进行猛烈,地揭露和抨击,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的工作,站在反帝反封的新文化运动的最前列,成为五四新文化运动的伟大旗手。

1918-1926年间,陆续创作出版了《呐喊》、《坟》、《热风》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的民主主义的思想特色。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q 正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

从1927-1936,创作了《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,这些作品收录在《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专集中。

鲁迅的一生,对中国的文化事业作出了巨大的贡献。

1936年10月19日病逝于上海。

●小说集《呐喊》(1923年),包括《狂人日记》、《阿Q 正传》、《孔乙己》、《药》、《故乡》、《社戏》、《一件小事》、《风波》等14篇作品;《彷徨》(1926年),包括《伤逝》、《祝福》等11篇作品;《故事新编》(1936年),包括《补天》、《奔月》、《理水》等8篇作品。

●散文集《朝花夕拾》(1927年),包括《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》等10篇作品。

●散文诗集《野草》(1927年),包括《秋夜》、《过客》等24篇作品。

●杂文集《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》《且介亭杂文集》、《二心集》、《南腔北调集》等。

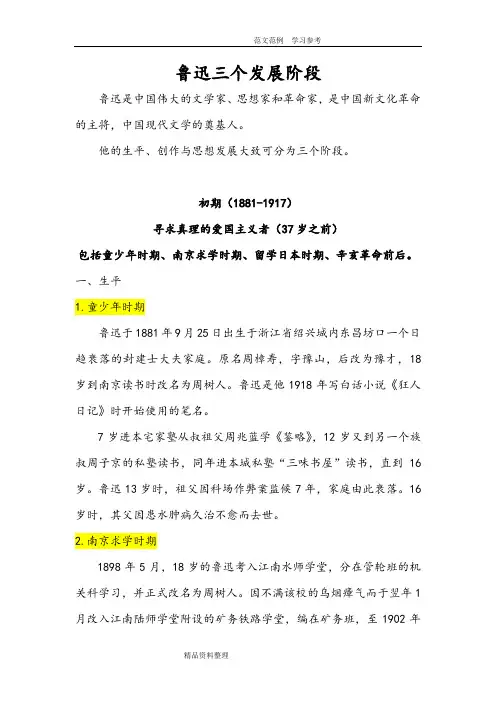

鲁迅三个发展阶段鲁迅是中国伟大的文学家、思想家和革命家,是中国新文化革命的主将,中国现代文学的奠基人。

他的生平、创作与思想发展大致可分为三个阶段。

初期(1881-1917)寻求真理的爱国主义者(37岁之前)包括童少年时期、南京求学时期、留学日本时期、辛亥革命前后。

一、生平1.童少年时期鲁迅于1881年9月25日出生于浙江省绍兴城内东昌坊口一个日趋衰落的封建士大夫家庭。

原名周樟寿,字豫山,后改为豫才,18岁到南京读书时改名为周树人。

鲁迅是他1918年写白话小说《狂人日记》时开始使用的笔名。

7岁进本宅家塾从叔祖父周兆蓝学《鉴略》,12岁又到另一个族叔周子京的私塾读书,同年进本城私塾“三味书屋”读书,直到16岁。

鲁迅13岁时,祖父因科场作弊案监候7年,家庭由此衰落。

16岁时,其父因患水肿病久治不愈而去世。

2.南京求学时期1898年5月,18岁的鲁迅考入江南水师学堂,分在管轮班的机关科学习,并正式改名为周树人。

因不满该校的乌烟瘴气而于翌年1月改入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂,编在矿务班,至1902年1月毕业,在南京度过了四年的时光。

这期间,鲁迅经历了洋务运动的尾声、戊戌变法失败、义和团反帝爱国运动、八国联军的入侵等重大历史事件。

3.日本留学时期1902年1月,鲁迅与南京矿路学堂毕业。

1902年3月,他被江南督练公所派往日本留学。

同年4月,入东京弘文学院修习日文及普及速成科,课余研究文学艺术、哲学和历史,并开始了译著活动,至1904年4月30日毕业。

1904年9月,鲁迅入仙台医学专门学校学医。

1906年6月中止学医后,回到东京与友人许寿裳等提倡文艺运动,并在1908年加入光复会。

4.辛亥革命前后(这里所说的辛亥革命前后,是指鲁迅于1909年8月从日本回国,到1918年4月他写出小说《狂人日记》是为止这段时间。

)鲁迅归国后,先在杭州浙江两级师范学校任生理学和化学教员,同时担任植物学日籍教师铃木珪寿的翻译。

中国现当代文学名家及其作品【鲁迅】(1881-1936)原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名,浙江绍兴人。

伟大的文学家、思想家和革命家,新文学运动的伟大旗手。

他的作品对中国人民产生了极其深远的影响。

他曾留学日本,后弃医从文,意在改变国民精神。

他曾在北大、北女师大任教。

1927年起定居上海,完成了由民主主义者向无产阶级革命战士的伟大转变。

鲁迅一生著、译近1000万字,其中杂文集17本、小说集3部、散文和散文诗集各1部。

先后选入教材的有:小说《社戏》、《故乡》、《孔乙己》、《药》、《祝福》、《阿Q正传》;散文《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》;杂文《记念刘和珍君》、《为了忘却的记念》、《“友邦惊诧”论》、《论雷峰塔的倒掉》、《呐喊自序》、《拿来主义》、《文学和出汗》、《中国人失掉自信力了吗》、《灯下漫笔》(节选)等。

【周作人】(1884-1967)浙江绍兴人,现代散文家,“文学研究会”发起人之一,五四运动时期提倡“人的文学”,30年代和林语堂一起倡导“闲适幽默”小品,著有《自己的园地》、《中国新文学的源流》等。

【柳亚子】(1887-1958)江苏吴江人,现代著名诗人,工于旧诗,尤长于七言,诗词具有爱国精神。

【胡适】(1891-1962)字适之,安徽绩溪人。

现代作家、学者。

早年留学美国,回国后任北大教授,五四初期反对文言文,提倡白话文,是新文化运动的著名人物,影响很大。

曾在古代文学史、哲学史方面做过一些开创性工作。

主要作品有《胡适文存》。

【刘半农】(1891-1934)江苏江阴人,现代文学家、语言学家。

著有诗集《扬鞭集》和《回声实验记录》等专著。

【郭沫若】(1892-1978)原名郭开贞,沫若是笔名,四川乐山人。

现代作家、诗人、戏剧家、历史学家和古文字学家。

曾留学日本,后弃医从文,回国后组织“创造社”,开展革命文艺运动。

大革命失败后流亡日本,致力于中国古代史研究。

新中国成立后历任文联主席、中科院院长、全国人大常委会副委员长。

鲁迅的作品简介一、引言鲁迅,原名周樟寿,是现代中国最著名的作家、文化评论家和思想家之一。

他的作品深刻揭示了中国社会的黑暗面,对中国文学和思想产生了深远的影响。

在本文中,我们将介绍鲁迅的主要作品,包括小说、散文和文化评论。

二、小说作品1. 《狂人日记》这是鲁迅的第一部小说作品,也是他最具代表性的作品之一。

小说以第一人称的形式讲述了主人公牛仔的内心世界,揭示了他对社会风气和人性的批判。

通过牛仔的疯狂言行,鲁迅揭示了旧中国封建社会的无能和腐败。

2. 《阿Q正传》这部小说讲述了一个懦弱却自以为是的小人物阿Q的故事。

通过阿Q的悲剧遭遇,鲁迅揭示了中国社会中无数人的愚昧和软弱。

这部小说对广大群众产生了巨大的触动,引起了社会的广泛关注,成为鲁迅最具影响力的作品之一。

3. 《孔乙己》这是一部短篇小说,讲述了一个出身低微的酒肉朋友孔乙己的故事。

通过孔乙己的命运和悲惨经历,鲁迅揭示了封建社会底层人民的困境和无奈。

这部作品以其鲜明的写实主义风格和深刻的社会洞察力,成为中国现代文学的经典之作。

三、散文作品1. 《狗的天空》这是鲁迅的一篇散文作品,描述了一个反映市民生活的故事。

通过这个故事,鲁迅揭示了社会不公和人性的黑暗面。

这篇散文以其真实的描写和深刻的洞察力,成为鲁迅散文风格的代表之一。

2. 《悼念我的朋友》这是鲁迅为了纪念朋友胡适而写的一篇散文。

在这篇散文中,鲁迅回忆了和胡适的友谊,并表达了对胡适的敬佩和怀念之情。

这篇散文以其真挚的情感和朴实的语言风格,打动了众多读者,并成为鲁迅散文创作的佳作之一。

四、文化评论作品1. 《狂人日记·王维·四十年的风雨》这是鲁迅在《狂人日记》一书中的一篇文化评论作品。

他以王维的长生不老和四十年混沌无功为例,讽刺了中国封建社会的腐朽和无能。

这篇文化评论作品以其犀利的批判性和对封建社会的深刻剖析,成为中国现代文化批评的典范之一。

2. 《中国人味十足》这是鲁迅对中国文化的一篇评论作品。

鲁迅其人及作品

鲁迅,原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

鲁迅的代表作有:

- 小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》;

- 文学论著:《中国小说史略》;

- 杂文集:《坟》《热风》《华盖集》等;

- 散文诗集:《野草》;

- 回忆性散文集:《朝花夕拾》。

鲁迅的作品以其深刻的思想内涵和独特的艺术风格,对中国现代文学和思想产生了深远的影响。

他的作品关注社会现实,批判封建制度和礼教,倡导民主、科学和自由思想,具有强烈的时代感和社会责任感。

他的文学成就和思想贡献使他成为中国现代文学的巨匠之一,

对后来的文学发展产生了重要的影响。

鲁迅的几部小说集及其小说简介湖北省应城市第二高级中学朱杰《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

这部小说集于1923年8月由北京新潮出版社出版,集中有《狂人日记》、《药》、《明天》、《阿Q正传》等十四篇小说,出版后得到很大回响。

《狂人日记》写于一九一八年四月。

它是鲁迅创作的第一个白话小说,也是现代中国的新文学的第一篇杰出作品。

《狂人日记》的主题,据鲁迅说,是“意在暴露家族制度和礼教的弊害”。

“弊害”何在?乃在“吃人”。

鲁迅以其长期对半封建半殖民地的旧中国的深刻观察,发出了震聋发聩的呐喊:封建主义吃人!《狂人日记》在近代中国的文学历史上,是一座里程碑,开创了中国新文学的革命现实主义传统。

《孔乙己》这篇课文是我国现代文学巨匠鲁迅先生的著名小说,也是20世纪中国文学史上的经典短篇小说之一。

作家以极俭省的笔墨和典型的生活细节,塑造了孔乙己这位被残酷地抛弃于社会底层,生活穷困潦倒,最终被强大的黑暗势力所吞没的读书人形象。

孔乙己那可怜而可笑的个性特征及悲惨结局,既是旧中国广大下层知识分子不幸命运的生动写照,又是中国封建传统文化氛围“吃人”本质的具体表现。

《药》写于1919年4月,作品通过对茶馆主人华老栓夫妇为儿子小栓买人血馒头治病的故事,揭露了封建统治阶级镇压革命,愚弄人民的罪行,颂扬了革命者夏瑜英勇不屈的革命精神,惋惜的指出了辛亥革命未能贴近群众的局限性。

作品以华老栓夫妇给儿子治病为明线,以革命者夏瑜被反动派杀害为暗线,两线交织,结构故事。

《社戏》童年对许多人来说,是快乐美好的,是一段难忘的体验。

在成人后回忆往事时,对当时的人和事,更是怀着一种浪漫的情感。

本文作者塑造了一群淳朴可爱的农村孩子的形象,这些小伙伴聪明活泼、胆大心细、热情友爱。

鲁迅的生平、创作及对其评价1.生平鲁迅(1881—1936)原名周树人,字豫才,生于浙江绍兴城内一个没落的封建家庭。

母亲鲁瑞,农民的女儿,品格高尚,对鲁迅影响很大。

七岁入私塾“三味书屋”,读诗书经传,但他更喜欢野史、杂记,同时又喜欢美术和民间文艺。

十三岁时,祖父因科场案被捕入狱,父亲又患了重病,家庭由小康而坠入困顿。

十六岁那年,父亲去世,家里“几乎什么也没有了”。

家庭经济地位的变化,使鲁迅饱尝了世态炎凉的况味,看到了封建社会的腐败和封建道德的虚伪。

鲁迅幼年及祖父下狱后常住外婆家,使他有机会接触农民的孩子,了解农民的痛苦生活和勤劳朴素的品质。

所有这些,对鲁迅后来的思想和创作产生深远的影响。

1898年5月鲁迅入南京江南水师学堂,后转入江南矿务铁路学堂。

在南京四年,鲁迅从维新派变法中接触了西方资产阶级民主主义思想和近代自然科学知识。

严复翻译的《天演论》,使他接受了达尔文的进化论,相信“将来必胜于过去,青年必胜于老人”的社会发展观。

1901年12月鲁迅从矿路学堂毕业,怀着“救国救民”的信念决定去日本留学。

次年1月入东京弘文书院学习。

为了表示与满清统治斗争到底、献身祖国解放事业的决心,鲁迅毅然剪掉象征种族压迫的辫子,并存照题诗,发出“我以我血荐轩辕”的庄严誓言。

1904年鲁迅到仙台医学专门学校学医,以为“日本维新大半发端于西方医学”,想借此走“科学救国”的道路。

但严酷的现实使他醒悟到改变“愚弱的国民”的精神尤为重要。

于是弃医从文,立志以文艺来唤起民众。

1906年6月,鲁迅回到东京,积极参加反清爱国的革命活动,翻译与介绍了具有反抗精神的外国小说。

1907年,他写了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等文章,站在革命民主主义的立场,以进化论为主要武器,对形形色色的反动思潮进行猛烈的批判,提出改革中国社会的政治主张。

1909年夏,离日回国,先后在杭州、绍兴教书。

1911年辛亥革命爆发,鲁迅非常兴奋,热情地欢迎、支持这一革命。

第二章鲁迅

一、鲁迅生平与思想轨迹。

二、《呐喊》、《彷徨》。

以生活体验的深切、表现格式的特别与艺术上富有独创性著称,是中国现代小说的成熟之作。

1923年9月出版,其中收录了《狂人日记》、《孔乙己》、《药》、《明天》、《一件小事》、《头发的故事》、《风波》、《故乡》、《阿Q正传》、《端午节》、《白光》、《兔和猫》、《鸭的喜剧》与《社戏》,是鲁迅在1918——1922年间创作的共14篇小说。

取名《呐喊》,意指作者受新文化运动的鼓舞,“有时仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”。

《彷徨》于1926年8月出版,收录了《祝福》、《在酒楼上》、《幸福的家庭》、《肥皂》、《长明灯》、《示众》、《高老夫子》、《孤独者》、《伤逝》、《弟兄》与《离婚》,是鲁迅在1924——1925年创作的11篇小说。

这个时候正值“五四”退潮期,新文化运动的队伍开始分化。

鲁迅说:“后来《新青年》的团体散掉了。

有的高升,有的退隐,有的前进。

我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化。

”(《南腔北调集·〈自选集自序〉》)所以他在北洋军阀黑暗统治下的北京,颇感寂寞。

后来在《题〈彷徨〉》一诗中说:“寂寞新文苑,平安旧战场,两间余一卒,荷戟独彷徨。

”这就是这部小说集取名为《彷徨》的原因。

《呐喊》、《彷徨》以表现人物“内面”精神的性格塑造为结构中心,标志着传统的“情节中心”叙事模式的现代化转变;成功地从思想革命与社会变革的视角开掘中国近代历史,把人物放到广阔的民族文化背景中去刻画;侧重于作品反映生活的思想深度和表达叛逆于封建文化传统的现代意识。

浸透在《呐喊》、《彷徨》中的沉重的压迫感,根源于当时的现实。

三、《狂人日记》。

“意在暴露家族制度和礼教的弊”,充满了尖锐而深刻的理性批判精神。

它揭露了封建宗法制度和礼教的“吃人”本质,也表现了鲁迅“忧愤深广”、志在改造社会和人生的革命人道主义情怀。

《狂人日记》不仅是“五四”新文学彻底反封建的战斗“宣言”,也是鲁迅此后小说创作的总“序言”。

现实主义和象征主义相结合的艺术创新,扩大了小说的审美张力,从不同的思路解读“狂人”形象,可以得出不同的认识。

这些内容与形式上的现代化特征,调整、更新了我国传统的创作思维和审美习惯,具有为现代文学奠基的价值和划时代的意义。

四、《阿Q正传》。

人物形象经过长期孕育的独特创作过程。

阿Q是辛亥革命时期具有严重病态心理的流浪农民的艺术典型。

他对自己的失败命运、奴隶地位采取辩护、粉饰和盲目自尊的态度;惯于以“忘却”或向更弱者(如小尼姑)泄愤来转嫁屈辱,求得自我满足。

他自轻自贱,自甘落后与被奴役的地位;或者自欺欺人,在自我幻觉中变现实的失败为精神上虚幻的胜利。

这种阿Q式的“精神胜利法”,是一定社会环境和历史条件的产物,也体现着苟活状态下人类的某种普遍弱点。

“未庄”世界存在着森严的等级制度,封建纲常名教占绝对支配地位;农村经济的破产和社会的半殖民地化,这些都为阿Q性格的产生提供了条件。

晚清统治阶级中,“精神胜利法”非常流行,这种病态心理会像瘟疫一样传染给下层人民。

而小农本身的严重弱点,也是产生阿Q性格的温床。

《阿Q正传》的高度思想性,并非仅仅在于批评了辛亥革命的不彻底性,而是从更新国民“魂灵”出发,总结中国农民革命的历史教训,呼唤具有“坚信的主义”的真正革命者,提出了如何启发农民民主主义觉悟的问题。

《阿Q正传》的基调是悲喜剧相结合与出色的讽刺艺术。

其喜剧因素由夸张、幽默、滑稽、讥嘲、反语等多种表现手法构成。

讽刺艺术主要分两类:对赵太爷等重在揭露其贪婪阴毒的丑恶灵魂;对阿Q则是含泪的鞭挞,重在显示其虚妄、健忘和耻辱。

现实主义的严峻性与表现主义带来的“间离效果”在小说中同时并存。

五、《祝福》

通过祥林嫂这一人物形象深刻地揭示了与封建夫权、族权相结合的神权对穷苦妇女造成的精神痛苦和毒害。

《故乡》中的闰土形象;“老爷”声中显示的精神麻木。

《离婚》中爱姑由最初的幻想到慑于七大人的威仪而终于屈服妥协,展示了小生产者的软弱本性与阶级局限。

鲁迅农村题材小说超越同类题材(如一般乡土小说、“为人生”的写实小说)的可贵之处是:深刻地表现了中国封建统治势力的强大;不仅仅以人道主义的同情,而且以平等友善、感同身受的真诚来反映农民疾苦;不仅仅从“社会一政治”的视角,而且从民族文化的深处揭示封建宗法思想对农民的严重毒害;清醒而沉痛地表现并批评了农民和其他小生产者自身愚昧、狭隘等弱点。

《伤逝》表现了“五四”知识青年脱离社会解放,局限于小家庭的安宁与幸福,其爱情婚姻容易毁于社会经济压迫的历史悲剧。

《在酒楼上》、《孤独者》写辛亥革命后知识分子彷徨、颠簸以至没落的过程。

鲁迅通过吕纬甫、魏连殳形象的塑造,既充分肯定了他们的历史进步作用,更着重揭示出由于黑暗旧势力的特别强大,决定了他们的心灵痛苦和自身的精神危机。

魏连殳只能在“胜利”的喧笑中独自咀嚼着“失败”的悲哀,寂寞地死去。

《孔乙己》、《白光》揭露了封建科举制度对识分子的精神摧残。

鲁迅笔下一系列知识分子形象的塑造,表现了张扬个性的可贵,以及个人奋斗的最终脆弱无力,揭示了社会解放、经济解放对个性自由、妇女解放及婚姻家庭幸福的制约。

同时,也挖掘了四铭、高尔础一类旧知识分子灵魂深处的伪善和卑污(《肥皂》、《高老夫子》),反映了新型知识分子反省民族文化与自我解剖的时代新风貌(如《故乡》、《社戏》、《一件小事》中的“我”)。

六、《故事新编》。

《故事新编》,1936年出版,收录了《补天》、《奔月》、《铸剑》、《非攻》、《理水》、《采薇》、《出关》和《起死》。

取神话传说或历史故事作为根据,由此“随意点染”而成的《故事新编》,创作时间跨度长达13年。

《补天》借弗洛伊德学说解释创造的缘起,表现创造者的苦闷;《奔月》写神话中的射日英雄所处的困难境遇及其孤寂心态;《铸剑》通过荒诞情节刻画古代义士形象,突现其与暴君誓不两立的复仇精神。

前期的这些短篇中,较多地呼应并寄托了作者当时特定的心境。

后期的《理水》、《非攻》,则塑造了大禹、

墨子等信念坚定、埋头苦干的中华民族“脊梁”的形象;而结尾等处的某些保留,又显示出作者对世情的深刻洞察。

《采薇》、《出关》、《起死》诸篇表现了古人某些极微妙的心态,既有所寄寓或有所讽喻,也带有“复调小说”的若干特点。

《故事新编》创造了“古今杂糅”的艺术手法:小说主要人物的言行、性格大致依据典籍记载,某些虚构的情节也遵循历史真实性原则;次要的喜剧性穿插人物则多为虚构,并插入大量的现代语言、情节与细节。

这样,在阅读接受中产生一种间离效应,形成远古与现实、庄严与滑稽的鲜明对比,导向关于人类命运和社会现状的历史沉思,使作品获得更为深广的意蕴。

鲁迅后来的小说创作更加重视“意”的贯注与表达。

他不赞成将生活真实与艺术真实等同起来,主张“与其防破绽,不如忘破绽”(《怎么写》)。

中国传统戏曲本有相当重的“表意”成份,“丑角”艺术尤其具有独特丰富的表现手段。

鲁迅借鉴了这些并在小说中予以创新,使《故事新编》具有浓重的表现主义色彩。

七、鲁迅小说对中国文学现代化的贡献。

改良人生而又坚持艺术特征的新的小说观;作品中新的题材、人物与新的思想主题。

广泛吸收与借鉴从果戈理、契诃夫、安特莱夫、尼采、显克微支到夏目漱石等外国作家的思想艺术养分,与本民族艺术传统相融合,以现实主义为主,兼用浪漫主义、象征主义和表现主义技巧,使多种创作方法结合并用,开辟了现代小说创作的广阔道路。

以人物性格塑造为中心的结构方式;深刻揭示人物灵魂所带来的强烈震撼力;借鉴传统戏剧和绘画艺术的白描手法;重在“神似”、“诗意”的美学追求;多方吸收其他文体样式的长处,丰富小说的思想容量和艺术表现力。

这一切,构成了鲁迅小说的现代化独特成就。

创造了与现代思维相适应的富有艺术表现力和审美张力的新文学语言,形成了“洗炼、峭拔而又幽默”的个人风格(茅盾语)。

鲁迅小说对许多作家和多种现代文学流派都产生了程度不同的影响。