白血病患者去白细胞输血的临床应用观察

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

白细胞过滤器在血液病中的应用及护理体会作者:詹美琼陈惜遂卢锡芝江美銮来源:《中国实用医药》2008年第32期【摘要】目的探讨应用白细胞过滤器在血液病中的临床效果及护理要点。

方法总结300例血液病患者应用白细胞过滤器输血的护理过程。

结果利用白细胞过滤器可去除99.99 %的白细胞,无1例发生不良反应。

结论使用白细胞过滤器输血可有效降低非溶血性输血反应发生率,提高输血质量,且操作简单,护理人员易于掌握,值得提倡。

【关键词】白细胞过滤器;血液病;护理体会输血在临床治疗中具有重要作用,在血液系统疾病的治疗中更占有独特的地位,未经处理的全血或血制品中含有大量的白细胞,而由白细胞引起的输血不良反应仅次于过敏反应,居第2位[1]。

采用去除白细胞输血可以防止非溶血性输血发热反应(NFHTR),防止HLA同种异体免疫反应,防止感染白细胞携带的巨细胞病毒、T淋巴细胞病毒等,降低血小板输注无效发生率(血小板型),防止成人呼吸窘迫综合征,一定程度上防止移植物抗宿主反应。

有研究表明,利用白细胞过滤器可去除99. 99%的白细胞[2],本院于2005年1月至2008年5月开展白细胞过滤器输注血液300例中,无发现非溶血性输血发热反应,降低血小板输注无效发生率,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组300例均用南京双威生物医学科技有限公司生产的白细胞过滤器,男160例,女140例,年龄10~72岁,平均41岁。

其中急性淋巴细胞白血病100例,急性非淋巴细胞白血病100例,骨髓增生异常综合征50例,多发性骨髓瘤15例,再生障碍性贫血25例,慢性粒细胞性白血病10例。

1.2 方法1.2.1 根据血液成分不同选择不同型号的白细胞过滤器,我科使用的是南京双威生物医学科技有限公司生产的白细胞滤过器的两种类型:一种是血小板型白细胞过滤器,专门用来输注血小板,另一种是红细胞型白细胞过滤器,专门用来输注全血、浓缩红细胞等。

1.2.2 使用前应仔细核对白细胞过滤器的保质有效期,检查有无漏气、破损,操作过程一律按无菌操作原则进行。

78例高白细胞性白血病白细胞清除术后疗效观察

罗军;杨杰;赖永榕;周吉成;梁金清

【期刊名称】《临床内科杂志》

【年(卷),期】2001(018)006

【摘要】目的观察白细胞清除术治疗高白细胞性白血病的疗效.方法使用CS-3 000 Plus血细胞分离机对78例高白细胞性白血病患者进行白细胞清除术.结果经白细胞清除术后,患者外周血白细胞数较治疗前明显下降(P<0.001),高粘滞血症症状或体征明显改善,3例合并急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的患者呼吸困难缓解.结论白细胞清除术能迅速降低白细胞数,减轻高粘滞血症,是治疗高白细胞性白血病的重要辅助方法.

【总页数】2页(P425-426)

【作者】罗军;杨杰;赖永榕;周吉成;梁金清

【作者单位】广西医科大学第一附属医院血液科,;广西医科大学第一附属医院血液科,;广西医科大学第一附属医院血液科,;广西医科大学第一附属医院血液科,;广西医科大学第一附属医院血液科,

【正文语种】中文

【中图分类】R733.7

【相关文献】

1.白细胞清除术辅助治疗高白细胞性白血病的观察与护理 [J], 李小华

2.高白细胞白血病白细胞清除术的护理及观察 [J], 盛淑梅

3.白细胞清除术辅助治疗高白细胞白血病的观察与护理 [J], 徐晶晶;葛承桂

4.白细胞清除术辅助治疗高白细胞白血病的观察与护理 [J], 徐晶晶;葛承桂;

5.高白细胞性白血病白细胞清除术后疗效的相关研究 [J], 周金旭; 王红梅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

白血病护理最重要措施和观察白血病,亦称作血癌,是一类造血干细胞异常的克隆性恶性疾病,患有白血病该怎么护理呢?下面就由小编为大家推荐白血病护理最重要措施和观察的范文,欢迎阅读。

白血病护理最重要措施和观察篇1常见护理诊断1.活动无耐力:与贫血致组织缺氧有关。

2.有感染的危险:与中性粒细胞减少、免疫功能下降有关。

3.潜在并发症:(1)出血:与血小板减少有关。

(2)抗肿瘤治疗的副作用:与化疗药物及放疗的毒性作用有关。

4.营养失调,低于机体需要量:与疾病及化疗致食欲下降、营养消耗过多有关。

5. 有执行治疗方案:无效的危险(risk for ineffective management of therapeutic regimen)与治疗方案复杂、治疗时间长、病人难以接受、以及家长缺乏白血病的知识有关。

护理措施1.休息:白血病患儿常有活动无耐力现象,需卧床休息,但一般不需绝对卧床。

长期卧床者。

应常更换体位、预防褥疮。

2.预防感染:感染是导致白血病患儿死亡的重要原因之一。

白血病患儿免疫功能减低,化疗药物对骨髓抑制常致成熟中性粒细胞减少或缺乏,使免疫功能进一步下降。

粒细胞减少或缺乏和免疫功能下降是发生感染的危险因素。

粒细胞减少持续时间越久,感染的威胁愈大。

预防感染可采取以下措施。

(1)保护性隔离:白血病病人应与其它病种病人分室居住。

以免交叉感染。

粒细胞及免疫功能明显低下者,应置单人病室,有条件者置于超净单人病室、空气层流室或单人无菌层流床。

普通病室或单人病室需定期进行紫外光照射、戊二醛熏蒸。

限制探视者的人数及次数,工作人员及探视者在接触患儿之前要认真洗手。

(2)注意个人卫生:保持口腔清洁,进食前后用温开水或口泰液漱口。

宜用软毛牙刷,以免损伤口腔粘膜引起出血和继发感染。

如有粘膜真菌感染可用氟康唑或依曲康唑涂擦患处。

勤换衣裤,每日沐浴有利于汗液排泄,减少发生毛囊炎和皮肤疖肿。

保持大便通畅,便后用温水或盐水清洁肛门,以防止肛周脓肿形成。

去白细胞悬浮红细胞的优点及临床应用随着医学科学的发展,临床成分输血治疗日益扩大,人们对血液质量,输血治疗和输血安全提出了更高层次的要求。

去除白细胞后制备的悬浮红细胞(即去白悬浮红细胞),广泛应用于临床,极大地提高了临床用血的安全性。

输血治疗很大程度上市补充红细胞和凝血因子。

人类白细胞是机体最重要的免疫细胞,但人类白细胞的HLA抗原(组织相容性抗原)差异巨大,个体之间几乎没有完全匹配的。

因此,输入异体白细胞就是一次组织移植,不可避免的要引起受体发生免疫反应(发热反应,免疫排斥,免疫抑制等),同时随着异体白细胞的进入,被吞噬细胞(白细胞的一种)吞噬的某些病毒亦随之进入体内,造成去白细胞病毒感染。

另外,异体白细胞的进入,亦可导入活性T细胞,引起移植物抗宿主病,而后者死亡率非常高。

1.去白细胞悬浮红细胞的优点减少血液储存损伤,储存血随着储存时间的延长,质和量都会不同程度的改变,不仅红细胞受损变性,红细胞的存活数约减少30%,红细胞2,3-DPG下降,对血氧的运输释放不利,而且还产生溶血和不可逆的损伤,如胆红素、LDH、血清铁、血钾增高。

大量输库存血是成人呼吸窘迫综合征。

多器官障碍综合征的危险因素。

如果储存前去除白细胞,可明显减少这些损伤。

减少白细胞引起的免疫反应的发生受血者HLA抗原可产生HLA抗体导致某些严重的输血反应及血小板输注无效。

输入血液中的白细胞HLA抗原能激活受血者效应细胞或T细胞长生抗体,引起某些严重的输血反应:而血制品的抗体(大部分存在于白细胞上)可直接和受血者体内相关抗原引起输血反应,r如;溶血性发热性输血反应、输血相关性急性肺损伤,去除白细胞可最大限度的减少其发生。

减少输血相关性移植物抗宿主病的发生TA-GVHD是一种罕见的但严重致命的反应,发生率0.01%~0.1%,死亡率达84%~100%,去除白细胞可最大限度的减少其发生。

减少免疫抑制功能输入血液中的白细胞可抑制受血者的免疫功能,增加院内感染并导致器官衰竭和死亡。

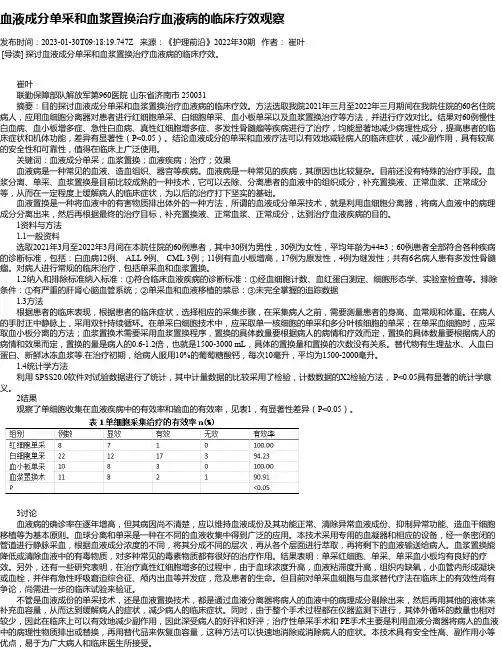

血液成分单采和血浆置换治疗血液病的临床疗效观察发布时间:2023-01-30T09:18:19.747Z 来源:《护理前沿》2022年30期作者:崔叶[导读] 探讨血液成分单采和血浆置换治疗血液病的临床疗效。

崔叶联勤保障部队解放军第960医院山东省济南市 250031摘要:目的探讨血液成分单采和血浆置换治疗血液病的临床疗效。

方法选取我院2021年三月至2022年三月期间在我院住院的60名住院病人,应用血细胞分离器对患者进行红细胞单采、白细胞单采、血小板单采以及血浆置换治疗等方法,并进行疗效对比。

结果对60例慢性白血病、血小板增多症、急性白血病、真性红细胞增多症、多发性骨髓瘤等疾病进行了治疗,均能显著地减少病理性成分,提高患者的临床症状和机体功能,差异有显著性(P<0.05)。

结论血液成分的单采和血液疗法可以有效地减轻病人的临床症状,减少副作用,具有较高的安全性和可靠性,值得在临床上广泛使用。

关键词:血液成分单采;血浆置换;血液疾病;治疗;效果血液病是一种常见的血液、造血组织、器官等疾病。

血液病是一种常见的疾病,其原因也比较复杂。

目前还没有特殊的治疗手段。

血浆分离、单采、血浆置换是目前比较成熟的一种技术,它可以去除、分离患者的血液中的组织成分,补充置换液、正常血浆、正常成分等,从而在一定程度上缓解病人的临床症状,为以后的治疗打下坚实的基础。

血液置换是一种将血液中的有害物质排出体外的一种方法,所谓的血液成分单采技术,就是利用血细胞分离器,将病人血液中的病理成分分离出来,然后再根据最终的治疗目标,补充置换液、正常血浆、正常成分,达到治疗血液疾病的目的。

1资料与方法1.1一般资料选取2021年3月至2022年3月间在本院住院的60例患者,其中30例为男性,30例为女性,平均年龄为44±3;60例患者全部符合各种疾病的诊断标准,包括:白血病12例、 ALL 9例、 CML 3例;11例有血小板增高,17例为原发性,4例为继发性;共有6名病人患有多发性骨髓瘤。

白血病病人在什么情况下需要输血?当病人血细胞比积(红细胞压积)小于25%,血红蛋白小于60克/升(6克/分升)时,应予输注红细胞悬液。

当病人的血小板计数低于20x109/升并出现明显出血表现时,应输注血小板悬液,如血小板计数在20x109/升(2万/微升)以上时出血现象不明显或无出血现象时,最好不输注血小板悬液。

所有的化疗和放疗在杀灭白血病细胞的同时,正常骨髓造血功能也受到影响,造成骨髓衰竭,引起贫血、出血、感染。

因此治疗白血病中输血治疗尤为重要。

但输血治疗不可避免地会带来一些副作用,甚至引起输血后肝炎的发生。

因此在治疗中还是要严格掌握输血的指征。

首先,当病人血细胞比积(红细胞压积)小于25%,血红蛋白小于60克/升(6克/分升)时,应予输注红细胞悬液。

有的病人虽然血红蛋白在60克/升以上,但是已经出现明显气促、心慌、头晕、耳鸣、面色苍白等贫血症状时,特别是老年体弱病人,也应该积极输血治疗。

第二,当病人的血小板计数低于20x109/升并出现明显出血表现时,应输注血小板悬液,如血小板计数在20x109/升(2万/微升)以上时出血现象不明显或无出血现象时,最好不输注血小板悬液,以防输注次数过多产生抗体,使以后在真正需要输注血小板时达不到预期的效果。

但是有些病人虽然血小板计数在20x109/升(2万/微升)以上,如果临床上存在明显活动性出血时,还是应该输注血小板悬液的。

第三,急性早幼粒细胞白血病病人常易并发弥散性血管内凝血和凝血因子异常,当病人有明显出血表现,实验室检查中有凝血酶原时间延长、纤维蛋白原下降、FDP和D-二聚体明显超过正常水平等指标,弥散性血管内凝血诊断明确时,可予小剂量肝素治疗,同时输注血小板悬液或新鲜血浆,可使出血逐步控制。

第四,某些化疗药物如L-天冬酰胺酶的应用可使血中部分凝血因子缺乏而致凝血酶原时间延长,当临床上有出血表现时可以补充相关的凝血因子或输注新鲜全血、新鲜冰冻血浆。

白细胞过滤对减少输血反应的价值与意义作者:姜敏来源:《中外医疗》2013年第11期[摘要] 目的探讨输注去白红细胞悬液对减少受血者输血反应的临床价值及意义。

方法回顾性分析在该院进行输血治疗的216例患者的临床资料,将2010年3月—2012年3月输注去白红细胞悬液的149例患者作为观察组,2008年6月—2010年2月输注非去白红细胞悬液的67例患者作为对照组,观察两组的输血反应发生率情况,并对两组的输血反应发生率进行统计分析。

结果观察组149例患者治疗期间发生输血反应11例,占7.38%,对照组67例患者治疗期间发生输血反应17例,占25.37%,观察组输血反应发生率明显低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P[关键词] 去白红细胞悬液;输血反应;受血者;炎症因子[中图分类号] R457.1 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2013)04(b)-0048-02输血反应是指输血过程中出现的与原本输血目的无关的一系列反应,根据发生时间不同分为迟发型输血反应和速发型输血反应,根据性质不同可分为免疫原型输血反应与非免疫原型输血反应。

有关研究表明,输血反应的发生原因主要与血液贮存过程中白细胞大量产生细胞因子有关[1]。

而在此阶段,免疫抗体与白细胞或血小板产生相互作用,受血者自身血浆中抗体与供血血液中粒细胞、淋巴细胞、血小板等发生抗原性凝集效应,从而促使白细胞释放炎症因子,发生输血反应。

多数学者认为,在输血过程中,发生输血反应的原因与供血血液中大量的白细胞存在有着密切的联系[2]。

因此,降低供血血液中的白细胞比例是降低输血反应的关键。

为进一步探讨去白红细胞悬液对减少输血反应的临床价值及意义,该研究通过分组对比的方法观察了输注去白红细胞悬液与非去白红细胞悬液对受血者输血反应的影响,并对其输血反应的发生率进行了对比分析,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取在该院进行输血治疗的216例患者作为本次观察的对象,其中:男132例,女84例;年龄18~69岁,平均(43.26±9.52)岁;急性白血病患者186例,骨髓异常增生综合征患者30例。

合影像学杂志,2012,10(1):89.[8]李品品,刘保清,田静.垂体瘤的MRI诊断与鉴别诊断•中国[7]杨恒,韩国强,刘窗溪,等•垂体脓肿5例诊断及治疗•贵州医保健营养旬刊,2014,24(4):1964-1965.药,2014(2):128-130.[收稿日期:2018-12-26]白血病的临床血液生化学检验探讨郑水华【摘要】目的分析白血病临床血液生化学检验的意义。

方法选取48例白血病患者作为研究组[慢性白血病24例(慢性白血病组),急性白血病24例(急性白血病组)],另选取同期健康体检人员24例作为对照组。

研究组及对照组均进行临床血液生化学检验,比较慢性白血病组及急性白血病组患者治疗前后血液微量元素(血铜、血锌、血锯)、血清酶[乳酸脱氢酶(LDH)、碱性磷酸酶(ALP)、a-務丁酸脱氢酶(a-HBDH)、谷氨酰转肽酶(GGT)]以及白细胞计数与对照组的差异。

结果治疗前,慢性白血病组及急性白血病组的血铜、血辂、LDH、ALP、a-HBDH、GGT、白细胞计数水平均高于对照组,血锌水平低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

慢性白血病组的血铜、血锌、LDH、ALP、a-HBDH、GGT、白细胞计数水平均高于急性白血病组,血锯水平低于急性白血病组,差异均具有统计学意义(P<0.05)o治疗后,慢性白血病组及急性白血病组的锯含量升高,血铜、血锌含量均有所降低,LDH、ALP、a-HBDH、GGT水平明显恢复,白细胞计数明显减少,与本组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05);与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

慢性白血病组及急性白血病组的血铜、血锌、血锯水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);慢性白血病组的LDH、ALP、a-HBDH、GGT水平均高于急性白血病组,白细胞计数水平低于急性白血病组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

去白细胞输血对白血病患者细胞免疫功能的影响发表时间:2017-06-21T17:18:00.167Z 来源:《健康世界》2017年第8期作者:苏加峰胡宽李丹[导读] 综上所述,去白细胞输血可以显著的改善白血病患者的细胞免疫功能,值得在临床上推广应用。

齐齐哈尔市红十字中心血站 161000摘要:目的:观察去白细胞输血对白血病患者细胞免疫功能的影响。

方法:选取2014年1月-2016年12月我院收治的急性白血病(AL)患者110例,随机分为观察组和对照组,每组55例,观察组采用去白细胞输血,对照组采用普通输血。

比较两组患者的输血治疗有效率以及治疗前后的外周血CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+的水平变化。

结果:观察组输血有效率为92.73%(51/55),显著高于对照组的81.82%(45/55),差异有统计学意义(P<0.05);与空白对照组比较,两组患者治疗前CD3+、CD4+、CD8+以及CD4+/CD8+水平均明显的降低(P<0.05);治疗后,观察组CD3+、CD4+及CD8+细胞计数与空白对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组的CD3+、CD4+及CD8+、CD4+/CD8+与对照组比较(P<0.05)。

结论:去白细胞输血可以显著的改善白血病患者的细胞免疫功能。

关键词:去白细胞;输血;白血病;免疫功能由于白血病患者的机体免疫功能降低,使得输血的风险明显的加大,并发症明显的增加[1]。

本文观察了去白细胞输血对白血病患者细胞免疫功能的影响,现报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料选取2014年1月-2016年12月我院收治的急性白血病(AL)患者110例,随机分为观察组和对照组,每组55例。

其中,观察组男性30例,女性25例;年龄17-65岁,平均年龄(39.8±10.7)岁;急性髓系白血病(AML)36例,急性淋巴细胞白血病(ALL)19例。

对照组男性29例,女性26例;年龄18-65岁,平均年龄(39.5±10.2)岁;急性髓系白血病(AML)34例,急性淋巴细胞白血病(ALL)21例。

白血病患者去白细胞输血的临床应用观察

【摘要】目的探讨去白细胞成分输血在白血病患者的临床疗效。

方法选取100例经过去白细胞输血及未去白细胞不同输血方式治疗的白血病患者,观察其发热反应、过敏反应、化疗后感染、2年内转移复发率、3年生存情况。

结果少白细胞输血组输血发热反应、过敏反应、化疗后感染、2年内转移复发率、3年生存情况分别是0.9%、0、3.92%、29.4%、60.8%,未去白细胞组分别是8.33%、4.08%、17.3%、65.3%、31.6%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

结论去白细胞输血能够提高白血病患者的的免疫力,减少白血病的复发和转移及输血相关并发症,是一种比较安全有效的输血方式,值得临床上大力推广。

【关键词】输血;白血病;白细胞

近年来输血导致的副作用成为人们关注的焦点,也逐渐引起了人们的重视。

临床上白血病病人往往需要采取手化放疗或骨髓移植,治疗过程中常需要输血治疗,然而白血病患者的输血具有其特殊性,白血病患者自身免疫能力不足,输血使其更进一步恶化,导致白血病的复发和转移。

目前,临床上常用的输血方式为去白细胞输血,并且已经逐渐成为一种常规输血方法。

本研究的目的在于观察去白细胞输血对白血病患者疗效的观察,现报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料自2008年1月~2011年10月在我院实行化疗的100例白血病患者中选取51例输入去白细胞输血者作为治疗组,49例输入未去白细胞组作为对照组。

观察组中男性39例,女性12例,年龄29~72岁,平均(57±19.7)岁;对照组中男性38例,女性11例,年龄27~74岁,平均(56±20.3)岁。

采血前除常规体格检查外,完成输血前四项检查及血常规肝肾功能等检查。

1.2 输血指征及方法血红蛋白(Hb)10g/L为有效,输血后24h血小板升高>10×109L为有效。

去白细胞输血组输血发热反应、过敏反应、化疗后感染、2年内转移复发率、3年生存情况分别是0.9%、0、3.92%、29.4%、60.8%,未去白细胞组分别是8.33%、4.08%、17.3%、65.3%、31.6%,两组差异均有统计学意义(P<0.05),见Table.1。

Table.1白血病患者输血效果比较[例(%)]

注:治疗组与对照组比较,P<0.05

3 讨论

白血病患者在常常伴有体内白血病细胞增殖及各脏器的广泛浸润,对于有条件能进行造血干细胞移植的白血病患者一般首选移植以期望达到根治,而晚期或者自身条件不适宜的白血病患者一般也会采取化疗或者放疗的方式杀灭肿瘤

细胞。

白血病患者不管选择是移植治疗化放疗,输血是治疗白血病常用的治疗措施之一。

血液中白细胞携带的主要相容性复合物抗原呈递导致T细胞不能有效发挥正常的细胞免疫,导致NK细胞活性的降低,降低其抑制肿瘤细胞生长和转移的能力,同时含有白细胞输血时的输血相关性免疫调节反应(TRIM),这种反应也可以降低细胞的免疫功能,而且输血次数越多,血液储存的时间越长,这种免疫反应抑制反应越明显。

因此无论是移植还是放化疗患者输入含有白细胞血时,均降低机体的各种免疫功能,从而导致感染等并发症的发生及白血病的转移及复发,使得对白血病的临床治疗效果差。

白细胞在离体后24小时内几乎丧失所有功能殆尽,输入没有功能的白细胞易引起输血不良反应。

血液中的血液中的白细胞,不仅为不能起到治疗作用,而且是一种污染物,其在输血中的不良作用逐渐为临床所重视。

目前,临床上输血常使用去白细胞输血的方式,大量研究表明,去白细胞输血可减少非溶血性发热反应的发生率和严重程度,防止HLA同种免疫,降低传播白细胞相关传染性病原体如巨细胞病毒(CMV)、人类嗜T淋巴细胞病毒(HTLV-1/2)以及HIV病毒、克雅氏病(CJD)病毒等经输血传播的危险性,还可防止或消除输血相关免疫抑制综合征。

防止多种输血不良反应,因此去白细胞输血在临床输血中的应用已越来越广泛。

有研究也表明,去白细胞输血不仅能够有效防止常规输血反应的发生,还能提高机体的免疫能力,提高机体对放化疗的耐受能力,降低手术并发症,明显的提高临床治疗效果。

我们的研究结果中,去白细胞输血组输血发热反应、过敏反应、化疗后感染率、2年内转移复发率少于未去白细胞组,3年生存情况均明显高于未去白细胞组,以上数据均表明去白细胞输血能够提高白血病患者的的免疫力及白血病的复发和转移,减少输血相关并发症,是一种比较安全有效的输血方式,值得临床上大力推广。

参考文献

[1] 李晓雪. 去白细胞血液成分在肿瘤患者治疗中的应用[J].现代预防医学,2006,33(7):1126-1127

[2] 王慧红. 去白细胞输血对肿瘤患者的术后疗效观察[J].中国误诊学杂志, 2010,10(19) :4569.。