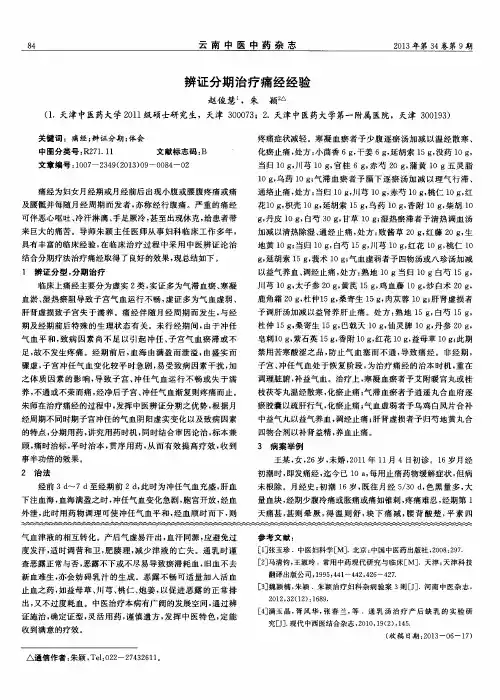

辨证治疗痛经68例疗效观察

- 格式:pdf

- 大小:160.01 KB

- 文档页数:2

浅谈痛经的中医辨证论治摘要] 痛经是指妇女在经期或经行前后,出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至剧痛晕厥者。

是当今妇科的常见病,多发病之一,西医对于痛经缺乏有效地根治方法,“中医认为经水出诸肾,意思是月经病和肾功能有关,和脾、肝、气血、冲脉、任脉、子宫也相关。

”本文将痛经分为气滞血瘀、寒湿凝滞、气血虚弱、肝肾亏虚四个常见证型,进行辨证论治,疗效显著。

关键词痛经辨证论治1.病因病机痛经是指妇女在经期或经行前后,出现小腹或腰部疼痛。

随月经周期性发作,甚至疼痛难忍,或伴有恶心呕吐出汗,给工作及生活带来影响。

西医将痛经分为原发性和继发性,原发性痛经多指生殖器官无明显病变者,继发性痛经则多因生殖器官有器质性病变所致,病因多与内分泌因素,子宫因素,遗传因素等相关,治疗方法包括止痛药、激素类药,手术等。

病人对西药极易产生耐药性,而手术的复发率较高,因此西医对痛经缺乏有效的根治方法,致使大部分患者对治疗失去信心。

而中医则从病因着手,“中医认为经水出诸肾,意思是月经病和肾功能有关,和脾、肝、气血、冲脉、任脉、子宫也相关。

”采取辨证论治的方法,根据患者不同的证型表现而施以不同的方药对痛经进行治疗,从根本上缓解了症状,降低了痛经的发病率。

2.辨证论治历代医学家所论述虽有侧重,但多数认为痛经的发病原因有情志所伤、起居不慎、六淫为害等,并与素体情况及经期或经前后的特殊生理环境有关。

中医学认为,痛经的主要病因病机是,妇女在经期及月经前后,由于血海由充盈渐之转为泄溢,气血变化较大且急骤,这时情绪波动、起居不慎或外邪乘虚而入,均易导致冲任失调、瘀血阻滞,或寒凝经脉、气血不和,胞宫经血受阻,以致不通则痛,或致冲任胞宫失于濡养而不荣则痛。

2.1气滞血淤经前或行经期间出现小腹胀痛、乳头触痛、心烦易怒,经量少或行经不畅等。

应服具有舒肝理气、化淤止痛作用的药物。

食疗可以用益母草煮鸡蛋。

2.2寒凝血瘀型经前或经期小腹冷痛拒按,得热痛减,或经期延后,月经量少,经色瘀黯有块,或畏寒身痛,手足欠温,面色白,舌黯苔白润或腻,脉沉紧。

中医辨证分型治疗原发性痛经60例临床观察

杜学俊

【期刊名称】《云南中医中药杂志》

【年(卷),期】2018(039)005

【摘要】目的观察原发性痛经的中医治疗效果.方法选取符合本病诊断标准的患者120 例随机分为观察组和对照组(每组各60 例),对照组选用非甾体抗炎药布洛芬等减轻疼痛,观察组根据中医辨证审因论治.结果观察组总有效率明显优于对照组(P <0. 05).结论西药治疗可短暂缓解疼痛,但不能根治,且副作用较大,中医治疗标本兼治,不容易复发,有独到优势.

【总页数】2页(P50-51)

【作者】杜学俊

【作者单位】天津市武清区中医医院,天津 301700

【正文语种】中文

【中图分类】R271.11

【相关文献】

1.中医辨证分型治疗葡萄膜炎的临床观察

2.中医辨证分型治疗眼底黄斑变性临床观察

3.中医辨证分型治疗40例便秘型肠易激综合征的临床观察

4.中医辨证分型治疗脓毒症急性肾损伤临床观察

5.中医辨证分型治疗糖尿病肾病临床观察

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

痛经方加减治疗痛经临床疗效观察【摘要】目的探讨痛经方加减治疗痛经的临床疗效。

方法将我院2011年4月——2012年4月间收治的68例痛经患者随机分成两组进行治疗,每组患者各34例,观察组采用痛经方加减内服治疗,对照组采用内服消炎痛治疗,对两组患者的临床疗效进行对比分析。

结果经治疗,观察组治愈19例(55.88%),总有效率为83.33%,对照组治愈0例(0.00%),总有效率为76.47%,两组患者的治愈率与总有效率比较,差异具有统计学意义(p<0.01)。

结论痛经方加减治疗痛经临床疗效确切,值得临床推广。

【关键词】痛经方加减;痛经;临床疗效文章编号:1004-7484(2013)-02-0934-02痛经为妇科最为常见的症状之一,是指妇女在经期及经期前后,出现明显的小腹痉挛性疼痛或腰部疼痛甚至痛及腰骶,每随月经周期而发[1]。

根据发病情况痛经可以分为原发性痛经(又称功能性痛经)和继发性痛经两类[2]。

严重者可伴恶心呕吐、手足厥冷、面色苍白甚至是剧痛昏厥等现象,给广大女性患者的工作及生活带来不利影响。

笔者采用痛经方加减治疗痛经34例,取得了较好的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料将我院2011年4月——2012年4月间收治的68例痛经患者随机分成两组进行治疗,其中,观察组患者34例,年龄18岁-31岁,平均年龄(24.28±3.16)岁;病程0.5-6年;未婚女性12例(35.29%),已婚女性22例(64.71%);原发性痛经29例(85.29%),继发性痛经5例(14.71%)。

对照组34例,年龄16-29岁,平均年龄(22.16±2.89)岁;病程1-7年;未婚女性15例(44.12%),已婚女性19例(55.88%);原发性痛经28例(82.35%),继发性痛经6例(17.65%)。

两组患者临床资料均无显著差异(p>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法1.2.1 观察组采用痛经方治疗,方中药物组成:五灵脂、土鳖虫、元胡、香附、川楝子、乌药、当归各10g,生蒲黄15g(包煎),白芍30g,没药、白芷、小茴香、甘草各6g,吴茱萸3g,细辛3g。

浅谈中医辨证治疗痛经中医治疗痛经要以辨证论治思想为指导,以辨证分型、分虚实论治、辨证与辨病相结合、按月经周期论治等方法治疗痛经。

标签:痛经;辨证论治;虚实;辨病痛经是妇科临床常见疾病,临床表现有经期或行经前后小腹疼痛或痛引腰骶,甚则剧痛难忍,恶心呕吐,肢冷汗出,重则昏厥,月经或多或少或色黑有块,甚至影响工作和日常生活者,称之为痛经。

情志抑郁、起居不慎,或六淫为害均可导致冲任瘀阻或寒凝经脉,使气血运行不畅,胞宫经血流通受阻,我国传统医学认为妇人以血为本,其经、孕、产、乳等生理都与血有密切关系,各种病因导致血行阻滞、瘀塞不通,“不通则痛”,出现经行腹痛。

若气血虚弱,肝肾亏损,精亏血少,胞脉、冲任失于濡养,亦可引起痛经。

临床根据疼痛发生的时间、部位、性质、程度,结合月经期的量、色、质以及兼证、舌象、脉象、病因病机辨別寒热虚实。

将痛经分为气滞血瘀型、寒湿凝滞型、湿热瘀阻型、气血虚弱型、肝肾亏损型。

1气滞血瘀型多因七情郁结,气机不畅,或经行产后胞宫余血排泄未尽,积滞于内所致,临床表现为行经时即出现小腹胀痛或刺痛,经行不畅,量少,色黯或兼有瘀块,块下痛减,伴有经前胸胁乳房作胀不舒,舌苔薄白,舌边尖或有紫瘀点,脉弦或沉或涩,治则以理气活血,化瘀止痛,方用自拟痛经方,当归10g、川芎10g、香附10g、赤芍10g、红花10g、丹参10g、元胡10g、泽兰10g、生蒲黄10g、五灵脂10g、枳壳10g、益母草15g。

2寒湿凝滞型多因行经时坐卧湿地寒湿凝滞或淋雨涉水,或过食寒凉生冷寒湿凝滞于胞宫与冲任所致,临床表现为行经时出现少腹绞痛,经水排出不畅,或经后小腹隐隐作痛得热则减,面色青紫,四肢不温,舌苔薄白,脉沉紧,治则以温经散寒,活血止痛为法,方用艾附暖宫汤加减,陈艾叶10g、制香附10g、炒当归10g、川续断10g、吴茱萸10g、川芎10g、白芍10g、官桂10g、小茴香5g、益母草15g、川楝子10g、红花10g。

痛经的中医辨证治疗痛经是指女性在月经过程中出现疼痛、不适或不规则的现象。

中医辨证治疗是根据个体的病情和体质来进行综合分析和调理的方法。

以下是一些常见的中医辨证治疗方法:中医辨证分类根据中医辨证的原则,痛经可以根据不同的络病机制进行分类辨证。

常见的辨证分类包括:1. 血瘀型痛经:主要表现为经血凝滞、疼痛剧烈,经期延长和颜色深红等症状。

2. 气滞型痛经:主要表现为经前腹胀、疼痛阵发性加重,经期量少等症状。

3. 湿寒型痛经:主要表现为经痛阵发性加重、经期延长,腹部冷痛等症状。

4. 肝郁脾虚型痛经:主要表现为情绪烦躁、胃纳不佳,经期前腹部胀满等症状。

5. 肾虚型痛经:主要表现为经期量少、经期提前,腰酸腿软等症状。

中医辨证治疗方法根据以上的辨证分类,中医可以采用以下的治疗方法:1. 血瘀型痛经的治疗:通络活血、祛瘀止痛是治疗的重点。

可以通过中药煎煮、针灸、拔罐等方法来达到活血化瘀的效果。

2. 气滞型痛经的治疗:理气活血、消肿止痛是治疗的重点。

可以通过中药调理、艾灸、推拿等方法来缓解气滞造成的疼痛。

3. 湿寒型痛经的治疗:祛湿驱寒、温经散寒是治疗的重点。

可以通过中药调理、艾灸、温灸等方法来调理体内湿寒,缓解经痛。

4. 肝郁脾虚型痛经的治疗:调理肝脾、疏肝解郁是治疗的重点。

可以通过中药调理、针灸、推拿等方法来缓解情绪紧张和调节肝脾功能。

5. 肾虚型痛经的治疗:健脾补肾、益气养血是治疗的重点。

可以通过中药调理、艾灸、推拿等方法来增强体内阳气,缓解经痛。

小结中医辨证治疗是一种综合分析和调理的方法,可以根据个体的辨证情况来针对性地选择治疗方法。

有针对性的中医辨证治疗可以有效地减轻痛经的症状,改善女性的生活质量。

中医辨证论治痛经的经验总结痛经是指月经期间或经前出现的不适和疼痛感。

它是妇科常见疾病之一,在很大程度上影响了女性的生活质量和工作效率。

中医辨证论治痛经有着悠久的历史和丰富的经验,本文将对其进行经验总结,并分享几种常见的治疗方法。

一、辨证分型在中医中,痛经的辨证分型是非常重要的。

通常,中医将痛经分为经前或经期出现的经行痛、经后持续性痛和不规则经痛等不同类型。

针对不同的病因和病机,中医采用不同的治疗方法。

二、经验总结1. 调和气血中医认为,痛经常与气血失调有关。

因此,调和气血是经验总结中的重要方法。

常用的中药有当归、川芎、益母草等,它们具有活血化瘀、调和气血的功效。

2. 补肾养血肾气不足和血虚也是导致痛经的原因之一。

通过补肾养血,可以缓解痛经的症状。

中医常使用的药物包括熟地黄、枸杞子、山药等。

3. 祛湿化痰湿气和痰湿的聚积也可能导致痛经。

祛湿化痰的方法能够改善这种情况。

常用的药物有茯苓、白术、陈皮等。

它们有利于排除湿气和痰湿,从而缓解痛经。

4. 调理经络中医强调通过调理经络来改善痛经。

采用针灸、拔罐等手法刺激经络,促进血液循环,可以达到缓解痛经的效果。

三、案例分享以下是一位患者的案例。

患者年龄为28岁,每次月经期出现严重的经行痛,伴有腹胀、头晕等症状。

通过中医的辨证论治,诊断为气血虚弱,经络堵塞所致。

治疗方案包括:1. 中药调和气血:方剂使用了当归、川芎、益母草等补气血的中药,每日两次口服。

2. 针灸疏通经络:每次月经前后,进行一次针灸治疗,主要刺激腧穴和委中穴。

3. 饮食调理:建议患者多摄取富含铁质和维生素的食物,如红枣、黑豆、菠菜等。

经过一个疗程的治疗,患者痛经的症状明显减轻,月经期间的不适感也明显改善。

四、注意事项在进行中医辨证论治痛经时,需要注意以下事项:1. 根据个体差异,采取个性化的治疗方案。

2. 注意患者的体质和病情变化,及时调整治疗方案。

3. 治疗过程中,注意患者的饮食和生活习惯,建议避免寒冷和寒凉食物。

中医寒热辨证治疗原发性痛经疗效观察及护理【关键词】中医;辨证治疗;原发性痛经;cox痛经症状评分量表【中图分类号】r47 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)05-0707-01原发性痛经(pd)指生殖器官无器质性病变的功能性痛经,临床表现为每次月经来潮前后或行经期间下腹及腰部有疼痛、坠胀感,严重时伴恶心、呕吐、面色苍白、手足冰冷,甚至晕厥。

多发于青年未婚女性,常严重影响患者的工作、学习及生活质量。

作者以中医理论为指导,以把握寒热为主,根据月经周期不同生理特点和痛经发病特点,确立治疗原则及辨证护理措施治疗原发性痛经患者,取得较为满意的临床疗效1 资料与方法1.1 临床资料同期收治的58例pd患者;年龄17~36岁,平均(26.5±9.7)岁,初潮年龄13~16岁,平均(14.5土1.8)岁;月经周期25~30d,平均(28.6±3.4)d,行经时间4~7d,平均(5.6±1.8)d,病程12~78mon,平均(45±31)mon。

pd诊断标准参照《妇产科学》[1]。

所有病例均无糖尿病、甲状腺疾病、高血压、心脏病史,6个月内无服用止痛药、镇静药及激素类药物史者。

1.2 方法1.2.1 辨证施治所有患者采用活血化瘀、行气止痛治疗方法,并使用自拟的行气活血、化瘀止痛经验方,处方组成:当归30 g,酒芍25g,元胡35g,香附20g,丹皮20g,川芎20g,炒艾叶15g,乌药15g,吴茱萸15g,生姜15g,桂枝15g,肉桂10g,细辛15g,牛膝10g,蒲黄10g,大枣30g。

肾阳不足、阴寒凝滞者加炮附子10g,小茴香6g,乌药6g,续断15g;脾阳虚明显者加炮附子10g,干姜6g,党参10g,炒白术10g,茯苓15g;阴虚内热者加生地黄15g,牡丹皮10g,川楝子6g;湿热者加蔚蓄10g,车前子10g,焦山栀9g。

经后十日始服至经至,此为一疗程。

痛经的中医辨证治疗摘要:痛经是指妇女在经期及其前后,出现小腹或腰部疼痛,甚至痛及腰骶。

每随月经周期而发,严重者可伴恶心呕吐、冷汗淋漓、手足厥冷,甚至昏厥,给工作及生活带来影响。

痛经分为原发性痛经和继发性痛经两类,绝大多数女孩的痛经属于原发性痛经,也就是说不是由于生殖器官的畸形、肿瘤或炎性病变引起的。

痛经一般出现在月经初潮后的2~3年,25岁以后便逐渐减少,结婚和生育以后就很少再出现了。

引起痛经的原因很多,一般都与心理精神因素有关,如情绪激动(生气)、抑郁、精神紧张等,有时过度疲劳、剧烈活动、淋雨、受凉、大量服冷饮等也可以引起痛经。

痛经固然在月经过后会自然消失,但若不采取积极的预防措施坐等苦熬,将会造成肉体和精神上的痛苦。

本文着重阐述了痛经的证型及中医中药的辨证治疗。

关键词:痛经中医辨证治疗祖国医学认为:妇女在经期和月经前后,生理上冲任的气血较平时变化急骤,此时若感病邪或潜在病因与气血相干,以致冲任、胞宫气血运行不畅,则“不通则痛”;或致冲任、胞宫失于濡养,而“不容则痛”。

痛经多因情志所伤。

六淫为害,导致冲任阻滞,或因精血不足,胞脉失于濡养所致。

中医称本病为“经行腹痛”。

痛经的主证是伴随月经周期出现小腹疼痛,根据疼痛发生的时间、性质、部位、疼痛的程度,结合月经的周期、量、色、质以及兼证、舌苔、脉象而辨别寒热虚实。

如经血量少、质稠、挟块而痛发于经前者,多属实;经血量少、色暗红、质薄而痛发于经后者,多属虚;痛为掣痛、绞痛、灼痛、刺痛、拒按者属实;痛为隐痛、坠痛、喜揉按者属虚。

另外肠痈、癥瘕、胃脘痛等疾病出现的腹痛证,亦可发生在经期或于经期加重。

临床上痛经可分为气滞血瘀、寒湿凝滞、气血虚弱、肝肾亏虚四个证型。

1.气滞血瘀主证:经前1~2日,或经期小腹胀痛,拒按,月经量少,经色紫暗夹有血块,血块排出后痛减,胸胁、乳房胀痛,舌质紫暗,舌边有瘀斑或瘀点,脉弦涩。

分析:冲住气血郁滞,气血运行欠畅通,故经前或经期少腹胀痛、拒按,经量少或排出不畅;经血瘀滞,故色暗有块;块下瘀滞稍通,故疼痛暂减;瘀滞随经血而外泄,故经后疼痛自消。

中医痛经辨证临床案例

临床案例一:

患者:女性,25岁

主诉:经期痛经,经血颜色深红,质稠,经量较多,经期延长辨证:舌红苔黄,脉弦滑

诊断:气滞血瘀证

治疗:方剂活血调经汤

药物组成:

当归10克,川芎10克,桃仁10克,红花10克,赤芍10克,丹参10克,生姜5克,炙甘草5克,生地黄15克,金银花

10克,茯苓10克,白芍10克。

方剂用药原理:活血调经汤主要通过活血化瘀、舒经通络的作用来改善经期痛经症状。

当归、川芎、桃仁、红花、赤芍等药物能活血化瘀,消除经血中的淤血;丹参、金银花、茯苓等药物能行气活血,解表退热,有助于舒经通络;生姜、炙甘草能调和药性和加强方剂的药效。

临床案例二:

患者:女性,30岁

主诉:经期腹痛,痛经伴腰酸背痛,情绪烦躁,口苦口干,大便干燥

辨证:舌体偏红,苔黄腻,脉弦滑

诊断:肝郁气滞,热结便秘证

治疗:方剂柴胡疏肝汤加味

药物组成:

柴胡10克,川芎6克,丹参10克,生姜5克,大黄10克,黄芩6克,白芍10克,炙甘草5克,当归10克,益母草10克,枸杞子10克。

方剂用药原理:柴胡疏肝汤加味主要通过疏肝解郁、活血化瘀的作用来改善经期痛经症状。

柴胡、川芎、丹参等药物能疏肝解郁,平肝舒筋,减轻经期腹痛症状;生姜、益母草、当归等药物能补血调经,滋养肝肾,改善经血的质量;大黄能通便泻热,改善便秘症状。

以上临床案例仅供参考,中医辨证需要根据具体情况进行个体化治疗。

建议在专业医师的指导下使用中医药治疗。