对慈禧的客观评价

- 格式:docx

- 大小:15.21 KB

- 文档页数:3

苍穹之昴——慈禧有的人说她是亡国的刽子手,也有人说她是苍穹之昴,高贵,美丽。

却又干练果断,心狠手辣。

那时的大清国,已经不复康乾盛世的雄威。

鸦片遍地,民不聊生。

而在千里之外的北京,27岁的慈禧,刚刚登上权利的顶峰。

成为大清朝的圣母皇太后,名副其实的掌权者。

对于慈禧这个人,历史上褒贬不一。

一方面,她为体弱多病的咸丰生下了独子同治帝,为大清朝延续了血脉。

而且在咸丰死后,她以一个政治家的冷静,处死了那些居心叵测的顾命大臣们。

巩固了她和年幼的同治帝的权利和安全。

另一方面,她却大肆铺张,量中华之物力,结与国之欢心。

使整个中国处于风雨飘摇,水深火热之中。

慈禧,她是一个醉心于权力的女人,她毕生都活在追求与巩固权力之中。

以至于被它蒙蔽了双眼,根本无心去打理一塌糊涂的政事。

这就是她最大的弊端。

其实仔细想想,她还是分得清大局的。

当初光绪皇帝要发动戊戌变法,颁布《明定国是》的时候,她也是毅然同意的。

因为这有利于整个大清。

而当光绪恢复了一系列直接听命于皇帝的机构,例如上书房,军机处时。

她开始警觉了,她感觉皇帝已经逐渐脱离了她的统治,作为一个野心家,她断然不会让这样的情况出现。

一旦光绪重新掌权,她必定没有活路。

作为一个封建时代的女人,她的心里必定是不服气的。

所以她几乎疯狂的敛财,圆明园刚刚被毁,另一头颐和园就迅速的建立起来。

她用无数的物质财富,来向世人宣告她的高贵。

大殿前的汉白玉雕塑,变成了凤凰在上,蛟龙在下的图腾。

而曾经屹立东方,号称世界第一强国的中国。

却在她的统治之下,被西方小国们任意欺侮。

其实,大清国,在乾隆之后已经逐渐外强中干了,历史需要的,只是一个王朝的终结者而已。

慈禧,我不知道该如何评价这个传奇式的女子。

她既是一个在历史上遗臭万年的,腐朽的统治者,却又是那苍穹之中最闪耀的一颗昴宿。

外国人眼中的慈禧太后摘要:慈禧,这个晚晴一代的政治核心人物,生活于紫禁城的高墙大院之内,让外界人感觉有些神秘,在以前的很长一段时间里,是以臭名昭著的晚清封建地主阶级总头子、大卖国贼的丑恶形象出现于书报、广播和荧屏的。

近年来,史学界对慈禧的评价出现了一些新的变化,将其放入历史的长河中去审视,从而逐渐接近历史的本来面目。

然而在晚清时期,因为局势的变动,倒有不少外国人更有幸近距离接触慈禧,了解生活里的慈禧,给我们展现了一个不一样的慈禧太后。

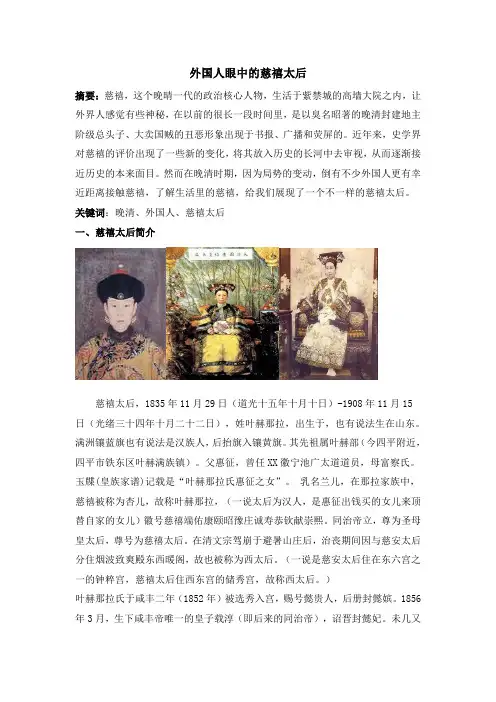

关键词:晚清、外国人、慈禧太后一、慈禧太后简介慈禧太后,1835年11月29日(道光十五年十月十日)-1908年11月15日(光绪三十四年十月二十二日),姓叶赫那拉,出生于,也有说法生在山东。

满洲镶蓝旗也有说法是汉族人,后抬旗入镶黄旗。

其先祖属叶赫部(今四平附近,四平市铁东区叶赫满族镇)。

父惠征,曾任XX徽宁池广太道道员,母富察氏。

玉牒(皇族家谱)记载是“叶赫那拉氏惠征之女”。

乳名兰儿,在那拉家族中,慈禧被称为杏儿,故称叶赫那拉,(一说太后为汉人,是惠征出钱买的女儿来顶替自家的女儿)徽号慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭钦献崇熙。

同治帝立,尊为圣母皇太后,尊号为慈禧太后。

在清文宗驾崩于避暑山庄后,治丧期间因与慈安太后分住烟波致爽殿东西暖阁,故也被称为西太后。

(一说是慈安太后住在东六宫之一的钟粹宫,慈禧太后住西东宫的储秀宫,故称西太后。

)叶赫那拉氏于咸丰二年(1852年)被选秀入宫,赐号懿贵人,后册封懿嫔。

1856年3月,生下咸丰帝唯一的皇子载淳(即后来的同治帝),诏晋封懿妃。

未几又晋封懿贵妃。

由于咸丰帝体弱多病,内忧外患又让他心力憔悴,他逐渐变得懒惰,懿贵妃工于书法,于是咸丰帝时常口授让懿贵妃代笔批阅奏章,使慈禧有机会接触政治。

1861年8月,咸丰帝病死热河,遗诏立载淳为皇太子,继承皇位。

并任命怡亲王载垣、X亲王端华、户部尚书肃顺等八人为“赞襄政务王大臣”辅政。

年号“祺祥”,尊生母那拉氏为“圣母皇太后”。

对慈禧的评价

慈禧,一个紧握中国晚清政权长达47年之久的女人,她执政期间中国的政局和国家性质发生了巨大变化。

她的个性矛盾,她可以宽厚到在一次北京政变中,只处死3人,处罚16人,他又可以残忍到对太平天国迚行镇压,使秦淮尸首如麻;她乐于革新,于是不顾顽固派反对,硬是应允洋务派搞了轰轰烈烈的洋务运动,她又顽固守旧,对待要改革组制的维新派,她处死戊戌六君子,标志戊戌变法的失败;她也曾主战,在咸丰逃亡热河时还力劝皇帝留京组织抵抗,但她在后来的1885年的对法战争和甲午战争,义和团运动的决策上,即使有很大胜算,总是一味求和,那句“量中华之物力,结与国之欢心。

”让中华儿女蒙羞。

从人性的角度分析她和她的决策:首先,在一个王朝衰败的末期,为了稳固王权、维护祖宗之法、延续清朝的命数,她的做法也许没有收到效果,但也是有情可原的,封建思想毕竟具有很大的局限性。

另外,抛开她的决策者的身份,它仅仅是一个女人,纵使她百般好学,“夏日单衣方校书卷”,也难有男子的进见卓识。

再者,维新变法对制度的改革速度过快,即

使任它实行,也不一定可以取得实质性的效果,有可能使时局动荡。

最后,她在初期的执政阶段,比较廉明,很会平衡对立的实力,使两方互相牵制。

而在执政后期,逐渐沉迷于个人享乐,大修圆明园。

这也符合人的心理,年龄渐增,不似年轻时那样对清朝充满憧憬幵怕失去权力。

总之,我认为慈禧是个多面的人,她的所作所为是有他的个性和清朝晚期的衰微决定的,我们后人应公允的看待她的功过。

慈禧太后究竟是一个怎样的人?

慈禧太后是中国历史上一位充满争议的人物,她不仅在当时的政治舞台上展现出了自己的强势,也在后世被多次评价。

在我看来,慈禧太后是一个极具野心的女性,在封建社会中获得了统治权,以自己的方式掌握着当时中国的政治命脉。

从历史上来看,慈禧太后在清朝晚期凭借着自己的手腕和胆略,成功地摆脱了宫廷的竞争对手,成为了实际的统治者。

作为一个女性,她在男权社会中取得了如此之大的成功,这在当时堪称是一种奇迹。

然而,她的手段也非常毒辣,常常打压异己,对待贪官污吏也不手软。

她的作为虽然有一些正面的效果,但也给当时的社会带来了很大的负面影响。

然而,在今天的视角下,我们可能会发现慈禧太后并不是那么可怕。

她在当时要面对的问题非常复杂,同时也有许多政治对手在暗地里活动,想要取代她的地位。

当时整个国家处在危机之中,她必须要担负起稳定局势、保障国家利益的责任。

在这种情况下,她也许不得不用一些强硬手段来确保自己的地位并推动事情朝着正确的方向发展。

总的来说,慈禧太后是一个野心勃勃的女性,她的作为有很多值得探讨的地方。

当然,我们也需要从历史和现实的角度进行全面客观的评价,不能只看到她的缺点而忽略了她的优点。

慈禧太后是中国历史上备受争议的人物之一。

有人认为她是一个残暴、贪婪、无情的暴君,对中国的发展造成了极大的破坏;而也有人认为她是一个有远见、有智慧、有爱国心的伟大女性,她的领导让中国在危难时期保持了独立和稳定。

那么,如何评价慈禧太后?她真的那么坏吗?

让我们看看慈禧太后的。

慈禧太后在位期间,中国经历了一系列的灾难和挫折。

她的统治被认为是腐败、专制和愚昧的代表。

她经常干预政治,任用她自己信任的官员,而不是能力和品德更好的人才。

她还以自己的意志为转移,废黜了两位皇帝,让中国的政治稳定受到了极大的影响。

慈禧太后还经常追求奢华和享乐,消耗国家财富,让中国的经济陷入了困境。

对于慈禧太后的正面评价也是存在的。

她在位期间,成功地抵御了外来侵略,保持了中国的独立和领土完整。

她还积极推进了一些改革,例如推广科技、建立邮政系统、开放商业港口等,促进了中国的现代化进程。

慈禧太后还对教育和文化事业非常重视,她支持建立了许多学校和博物馆,保护了许多文化遗产。

那么,如何评价慈禧太后呢?我们认为,慈禧太后既有正面的一面,也有负面的一面。

她的统治确实存在一些问题,但也不能否认她在中国历史上的重要作用。

我们应该用客观的态度来看待她的历史地位,不要一味地将她定性为“坏人”或“好人”,而应该全面地认识她的历史贡献和局限性。

慈禧太后是一个复杂的历史人物,她的评价也是多样的。

我们应该用开放的心态来看待她的历史地位,不断探索其背后的历史真相,以更加全面的视角认识中国历史的发展。

关于中国近代史人物评价的论文中国近代史是一部伤心史,因为中国近代史充满了血泪与屈辱,但是时势造英雄,也涌现出了不少关键人物。

下面是店铺给大家推荐的近代史人物的论文,希望能对大家有所帮助!近代史人物的论文篇一:《浅评李鸿章对中国近代史的影响》摘要:他,极力主张兴办洋务运动,促进了中国近代化的发展;他,签订了中国近代史上几个重要的不平等条约,丧权辱国;他,坚决反对左宗棠收复新疆,差使中国失去了西北的大面积领土……他,就是功过是非集于一身,在近代史上被纵说纷纭、评判好坏不一的清廷官员——李鸿章。

我幵非为其正名,亦无意恣意诽谤,只是根据辩证唯物观点,站在尽量公正的立场分析他对于中国近代史不可磨灭的影响,或好或坏。

关键词:中国近代史李鸿章晚清重臣李鸿章,他少年科举,壮年戎马,中年封疆,晚年兴办洋务运动,签订了多个不平等条约,最后哀荣。

从他步入仕途之始,“四十年来,中国之大事,无不与李鸿章有关系。

”对这样一个复杂人物的评价,在他盖棺后的100多年来“论犹未定”。

有说其有误国、卖国之罪的,一说他有爱国进取之心,是非功过留待后人评论不过是过世亐烟罢,我也只是仅仅根据其人其事对近代史的影响谈些个人看法,毕竟在近代史上他的名字将永远镌刻不灭,一味颂扬或者盲目贬斥都暂且放开一旁吧。

根据历史先后顺序,我拣选了一些重要事件,且发表我的一愚之见。

一、“壮年戎马”壮年李鸿章,是考取功名之后,投笔从戎的。

那时的他,初出茅庐,被曾国藩赏识。

他曾奉曾国藩之命整顿团练,招募新兵编练淮军。

1864年,率部攻兊常州,再攻占太平天国首府南京。

1865年,署两江总督。

旋调集淮军6万人赴河南镇压捻军,接替曾国藩为“剿捻钦差大臣”。

可以说他是戎马十年了。

1、镇压太平天国运动被后世史家和百姓骂成是镇压农民起义的刽子手,其实这不仅对李是不公平的,对太平天国也是不公平的。

人物评价——慈禧10园林2班仇威 32对于慈禧,人们对她的印象大部分都是不好的。

独裁统治了清王朝47年,当然最让人们愤恨的是她对列强的懦弱与无能,致使中国成为半殖民地半封建社会,让中国人屈辱了几十年。

老师在上课时放的视频也大都描述了慈禧面对列强强权的无奈与面对国人反抗的狠辣,难道这就是慈禧么?慈禧太后,清咸丰帝奕之妃,同治、光绪两朝实际最高统治者。

那拉氏,祖居叶赫,故称叶赫那拉。

满洲镶蓝旗人。

父惠征,曾任安徽徽宁池广太道道员。

咸丰十二年,被选入宫,封兰贵人。

1856年,生皇长子载淳。

次年,封懿贵妃。

在宫中的地位仅次于皇后钮钴禄氏,且因得咸丰帝宠幸,干预朝廷政事。

1860年,英法联军进逼北京。

她随咸丰帝逃往避暑山庄。

次年8月,咸丰帝病死,六岁的载淳继位,她和钮钴禄氏被尊为皇太后,徽号慈禧、慈安,俗称分别为西太后、东太后。

由于对权力的渴望及维护,在她发动政变成功后,她一方面采用洋务派“自强”和“求富”的方针,开办一些新式工业,训练海军和陆军以加强政权实力,另一方面,又支持顽固派对洋务派进行牵制,以加强深宫集权。

同治十三年,同治帝病死,无子。

她立其四岁侄载为帝,年号光绪,继续与东太后“垂帘听政”。

光绪七年,东太后突然死去。

中法战争期间,她免去奕一切职务,从而独揽朝政。

1886年,慈禧太后以办海军为名修葺被英法联军焚毁的清漪园。

次年,改“垂帘听政”为“训政”。

毕竟是个女人,慈禧皇太后的选择,一直是以妇人之短见议和与接受耻辱,这在体现其政治之干练的同时,也多次恶化了近代中国的前途。

此外慈禧个人于早年当政之初尚知节俭与励精图治,但后来即日渐奢靡。

举凡重修圆明园、清漪园与筹办万徇寿诞等均耗费大量银两。

上述之事虽非均由慈禧之意而兴,但对于皇帝及臣工等对其进行讨好之作为,慈禧并不加以劝止却反而多有纵容。

甚至庚子事变后中国面临辛丑和约的巨额赔款时,其奢靡之风仍未见明显收敛。

无形中使晚清已捉襟见肘的财政问题更加恶化,民生凋敝。

对慈禧的评价一千字篇一:对慈禧的客观评价对慈禧的客观评价慈禧太后,是晚清同治帝、光绪帝两朝的最高决策者,她以垂帘听政、训政的名义统治中国四十七年。

长期以来,大都只讲慈禧祸国殃民,把一些与慈禧毫不相干的恶行也加在慈禧的身上。

在人们的心中,慈禧已成为一个昏庸、腐朽、专横、残暴的妖后。

那么,历史上的慈禧究竟是怎样一个人呢?慈禧皇太后是帝制时代中国少数长期当政的女性,政治手腕堪称聪明干练,尤其擅长操弄亲贵朝臣之间的权力平衡,以维系清廷的绝对权威。

慈禧皇太后当权时期,清廷的中央集权以及中国主权面临来自内部及外国的种种威胁,她从捍卫清帝国权威及其本身权力的立场出发,所作之举措收效虽不尽成功,但放在历史脉络下做持平之论,多数允称合理。

为因应自鸦片战争以来,来自欧美列强的挑战,以及镇压太平天国等民间反抗势力,慈禧皇太后重用李鸿章、张之洞等能臣,在地方上开办洋务运动,是中国发展近代化工业的开始。

在洋务自强运动成果的支持下,清廷得以弭平内部反抗势力,在帝国体制下维系中国相对稳定的局面,并且建设近代化陆海军军备,造就“同治中兴”的气象。

在庚子年一场大祸之后,慈禧皇太后意识到时局已不容她坚持帝制传统,乃容许清廷推展多种新政措施。

庚子后新政牵涉多端,其中荧荧大者包括:官制改定、代科举以新式教育,甚至立宪准备。

社会改革方面,显著者有:废除满汉不通婚禁令,禁止妇女缠足等。

总结慈禧执政48年中,对于政务掌握相当严格,即使在病中亦然。

在她统治中国近半个世纪的时间里,一直勉力维系并且牢牢掌控着中央集权帝国的局面,中国因得免于陷入割据乱局。

从中国国家主权的角度出发,许多人对慈禧皇太后当政的结果做出负面评价。

包括1885年在对法战争中赢得镇南关大捷,并成功阻止法军登陆台湾的优势局面下,却以主动求和、签订令清帝国丧失安南宗主权的中法天津条约来结束战争。

此外,令中国丧失重大利权的1895年中日马关条约、1901年辛丑和约等之缔结,肇因于1894年中日甲午战争之战败,以及1900年庚子拳乱之大祸。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢慈禧是如何成为邪恶化身的?世人如何评价慈禧导语:文革降临,不仅慈禧成为全民公敌,封建黑恶势力的总代表,而且“党内最大走资派”的厄运,正是始于一部以慈禧为主角的电影《清宫秘史》。

文革降临,不仅慈禧成为全民公敌,封建黑恶势力的总代表,而且“党内最大走资派”的厄运,正是始于一部以慈禧为主角的电影《清宫秘史》。

【一】曹雪芹在《红楼梦》第二回里,借贾雨村之口说过这样的话:“天地生人,除大仁大恶两种,余者皆无大异。

若大仁者,则应运而生,大恶者,则应劫而生。

运生世治,劫生世危。

尧、舜、禹、汤、文、武、周、召、孔、孟、董、韩、周、程、张、朱,皆应运而生者。

蚩尤,共工,桀,纣,始皇,王莽,曹操,桓温,安禄山,秦桧等,皆应劫而生者。

大仁者,修治天下;大恶者,挠乱天下。

清明灵秀,天地之正气,仁者之所秉也;残忍乖僻,天地之邪气,恶者之所秉也。

今当运隆祚永之朝,太平无为之世,清明灵秀之气所秉者,上至朝廷,下及草野,比比皆是。

所馀之秀气,漫无所归,遂为甘露,为和风,洽然溉及四海。

彼残忍乖僻之邪气,不能荡溢于光天化日之中,遂凝结充塞于深沟大壑之内,偶因风荡,或被云催,略有摇动感发之意,一丝半缕误而泄出者,偶值灵秀之气适过,正不容邪,邪复妒正,两不相下,亦如风水雷电,地中既遇,既不能消,又不能让,必至搏击掀发后始尽。

故其气亦必赋人,发泄一尽始散。

使男女偶秉此气而生者,在上则不能成仁人君子,下亦不能为大凶大恶。

置之于万万人中,其聪俊灵秀之气,则在万万人之上;其乖僻邪谬不近人情之态,又在万万人之下。

若生于公侯富贵之家,则为情痴情种;若生于诗书清贫之族,生活常识分享。

评价慈禧须客观全面[摘要]:晚清女皇慈禧太后一直作为封建地主阶级的总头目,被钉在历史的耻辱柱上。

改革开放以来,史学界开始以马克思主义的两点论、过程论来评价历史人物。

于是,在近些年的评价中,已基本肯定慈禧亦有抵抗列强侵略、推进改革、开眼看世界的积极的一面,如她在辛酉政变、晚清新政的作为,对她做出的贡献,我们均应从正面去评价。

本文我主要从宏观和客观的角度浅谈中国历史最后的“女皇”慈禧太后,竭力展现一位真实的客观的历史人物,从而再览近代风云和近代的屈辱史,达到以史为鉴的目的。

[关键词]:慈禧太后客观洋务派辛酉政变不平等条约功过是非慈禧太后,是晚清同治、光绪两朝的最高决策者,她以垂帘听政、训政的名义统治中国47年。

长期以来,人们大都只讲慈禧祸国殃民,把一些与慈禧毫不相干的恶行也加在慈禧的身上。

在人们的心中,慈禧已成为一个昏庸、腐朽、专横、残暴的妖后。

那么,历史上的慈禧究竟是怎样一个人呢?我们是不是更应该去客观全面地对这个主宰着近代中国的女人呢?很多人对慈禧太后的第一反应便是中国的罪人,因为她使中国沦落到半殖民地半封建社会,签下无数丧权辱国的不平等条约。

而我在看完苏同炳的《中国近代史上的关键人物》有关于慈禧的生平事迹和功过之后,却觉得这个实质掌握中国政权长达47年之久的无冕女皇实在不简单。

总是以教科书或者传媒手段的标准去评判一个历史上客观存在的人物,我觉得这相当不公平!确实,慈禧究竟是怎样的一个人,我们应当去全面的了解历史,才能够对一个历史人物真正做出公平、客观的评价。

慈禧一生经历了道光、咸丰、同治、光绪四个朝代。

期间,她两次决定皇室,两次发动政变,三次垂帘听政,可以说在权利的掌握上是极为成功的。

他将王公大臣,甚至皇帝都玩弄于股掌之中。

但她作为当时中国的最高统治者,却是一个失败者。

在她47年的统治中,在中国历史走向最危难的时期,她没有将中国这艘古老的航船带出外强侵略的激流险滩,而且正是由于她的不谙世事以及思想的固执,使得中国社会一步一步地陷入了更为危难的半殖民地半封建社会的深渊。

对慈禧的客观评价

慈禧太后,是晚清同治帝、光绪帝两朝的最高决策者,她以垂帘听政、训政的名义统治中国四十七年。

长期以来,大都只讲慈禧祸国殃民,把一些与

慈禧毫不相干的恶行也加在慈禧的身上。

在人们的

心中,慈禧已成为一个昏庸、腐朽、专横、残暴的

妖后。

那么,历史上的慈禧究竟是怎样一个人呢?

慈禧皇太后是帝制时代中国少数长期当政的女性,政治手腕堪称聪明干练,尤其擅长操弄亲贵朝臣之

间的权力平衡,以维系清廷的绝对权威。

慈禧皇太后当权时期,清廷的中央集权以及中国主权面临来自内部及外国的种种威胁,她从捍卫清帝国权威及其本身权力的立场出发,所作之举措收效虽不尽成功,但放在历史脉络下做持平之论,多数允称合理。

为因应自鸦片战争以来,来自欧美列强的挑战,以及镇压太平天国等民间反抗势力,慈禧皇太

后重用李鸿章、张之洞等能臣,在地方上开办洋务

运动,是中国发展近代化工业的开始。

在洋务自强

运动成果的支持下,清廷得以弭平内部反抗势力,

在帝国体制下维系中国相对稳定的局面,并且建设

近代化陆海军军备,造就“同治中兴”的气象。

在庚子年一场大祸之后,慈禧皇太后意识到时

局已不容她坚持帝制传统,乃容许清廷推展多种新

政措施。

庚子后新政牵涉多端,其中荧荧大者包括:官制改定、代科举以新式教育,甚至立宪准备。

社

会改革方面,显著者有:废除满汉不通婚禁令,禁

止妇女缠足等。

总结慈禧执政48年中,对于政务掌握相当严格,即使在病中亦然。

在她统治中国近半个世纪的时间里,一直勉力维系并且牢牢掌控着中央集权帝国的

局面,中国因得免于陷入割据乱局。

从中国国家主权的角度出发,许多人对慈禧皇太

后当政的结果做出负面评价。

包括1885年在对法战

争中赢得镇南关大捷,并成功阻止法军登陆台湾的

优势局面下,却以主动求和、签订令清帝国丧失安

南宗主权的中法天津条约来结束战争。

此外,令中

国丧失重大利权的1895年中日马关条约、1901年辛

丑和约等之缔结,肇因于1894年中日甲午战争之战败,以及1900年庚子拳乱之大祸。

慈禧皇太后的执

政及决策,于此二事件之发生,均有不可推卸之责任。

此外,慈禧皇太后对于李鸿章等汉臣的重用,

以及对于洋务运动的接受,均乃出于维系清廷统治

的现实需要,而非出于真心支持。

因其本身的保守

心态及揽权私欲,慈禧皇太后表面上虽让光绪皇帝

于1894年起亲政,并容许皇帝及一班主张维新的臣

僚在1898年实施变法,实际上对于政局的掌控及干

涉却从未放松。

终于,帝后两党之间的矛盾冲突在

一场帝党方面仓皇筹划的流产政变中爆发;皇太后

大权在握,在守旧派亲贵朝臣的主持下,顺势从皇

帝手中收回政权,实际上等于后党政变成功。

于是,史称百日维新的一系列政治改革实验,尚未及实施,

即嘎然中止,这对于当时中国的近代化革新造成强

大的阻力。

受到戊戌政变的影响,慈禧皇太后排斥维新改革,并宠信守旧亲贵,甚至考虑撤换光绪皇帝;然

因忌惮光绪皇帝为欧美日列强一致支持,不敢骤废。

当义和团大举进京时,慈禧未能及时意识后果并阻

止他们,最终酿成拳民残杀“教民”、攻击外人、杀

死德日外交人员等事故,引起八国联军干涉之祸。

慈禧皇太后又误信各国欲迫其退位的假情报,负气

残杀主张透过外交途径解决危机的大臣,并率尔对

多国宣战,至此大势乃全无转圜余地。

联军入京,

祸及华北多省,帝后西狩,最终以签订辛丑和约解决;和约规定惩办祸首、谢罪赔款、使馆区驻军、

军备限制等,并造成日俄军队长驻满洲的局面,中

国的主权以及清帝国的威望均蒙受重大损失。

事件

发展的过程中,慈禧皇太后诸般考量均以个人权位

为重,结果严重损害国家利权以及无辜人民生计,

堪称其主政期间最大的过失。