被动减震结构设计简述

- 格式:ppt

- 大小:7.08 MB

- 文档页数:58

被动减震结构设计简述被动减震结构是指将减震器等能量吸收装置引入建筑结构中,通过设备本身的抗震能力和消耗地震能量的功能,降低地震对建筑结构的破坏程度,保护人员财产安全的一种工程技术措施。

被动减震结构设计旨在提高建筑物的抗震能力,降低地震对结构的影响,保护人员财产安全。

被动减震结构设计的关键是合理选择减震器类型、减震器的位置以及结构的设计方式。

常见的减震器类型有隔震型减震器和阻尼器。

隔震型减震器一般是由橡胶、钢板等材料制成,通过抑制地震激励传递到建筑结构的方式来减少结构的震动。

阻尼器则是通过调节结构的能量耗散来减少结构的振动响应。

减震器的位置一般选择在结构的弱节点或振动响应较大的区域,以最大限度地减少地震对结构的破坏。

结构的设计方式则需要根据减震器的特性和结构的受力状态进行合理分析和确定。

减震器的选取需要考虑减震器的抗震性能、结构的特点以及经济性等因素。

隔震型减震器的选取需要考虑减震器的承载能力、导向性能以及隔震效果等。

阻尼器的选取需要考虑结构的空间限制、能耗性能以及阻尼器的使用寿命等。

被动减震结构设计的优点是能够有效降低结构的振动响应,减少地震对结构的影响,提高建筑物的抗震能力。

同时,被动减震结构设计也能够增加结构的耐久性,延长建筑物的使用寿命。

此外,被动减震结构设计还能够降低结构自重和地震荷载的影响,提高结构的稳定性。

被动减震结构设计的局限性主要体现在减震器的选取和结构的设计方面。

减震器的选取需要综合考虑减震器的性能、成本以及建筑物的特点等因素,往往需要进行复杂的计算和分析。

结构的设计则需要根据减震器的特性和受力状态进行合理分析和确定,对设计师的要求较高。

此外,被动减震结构设计还需要考虑减震器的维护和检测问题,以确保减震器的正常运行和使用寿命。

总之,被动减震结构设计是一种重要的工程技术措施,能够有效提高建筑物的抗震能力,保护人员财产安全。

尽管被动减震结构设计存在一定的局限性,但随着科学技术的不断发展和应用,被动减震结构设计在现代工程建设中的地位将日益重要,对于提高建筑物的抗震性能和保障人员财产安全具有重要的意义。

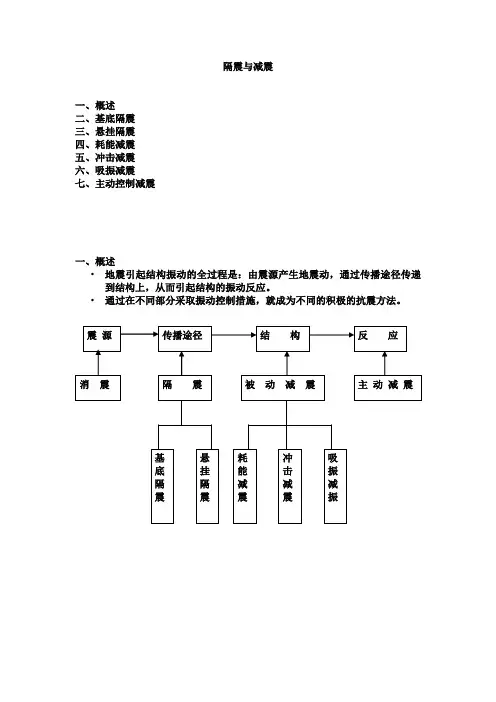

隔震与减震一、概述二、基底隔震三、悬挂隔震四、耗能减震五、冲击减震六、吸振减震七、主动控制减震一、概述•地震引起结构振动的全过程是:由震源产生地震动,通过传播途径传递到结构上,从而引起结构的振动反应。

•通过在不同部分采取振动控制措施,就成为不同的积极的抗震方法。

1、消震通过减弱震源振动强度达到减小结构振动的方法。

2、隔震通过某种装置,将地震动与结构隔开,减弱或改变地震动对结构作用的强度或方式,达到减小结构振动的目的。

隔震方法:基底隔震 悬挂隔震3、被动减震通过采用一定的措施或附加子结构,吸收或消耗地震传递给主结构的能量,达到减小结构振动的目的。

被动减震方法: 耗能减震 冲击减震 吸震减震4、主动减震根据结构的地震反应,通过自动控制系统的执行机,主动给结构施加控制力,达到减小结构振动的目的。

• 两大类减震方法:(1)被动控制方法。

这种方法无外部能源供给,也称无源控制技术。

包括隔震技术和被动减震技术。

(2)主动控制方法。

这种方法有外部能源供给,也称有源控制技术。

• 与传统的消极抗震方法相比,减震方法优点:(1)减小地震作用,降低结构造价,提高结构抗震可靠度。

隔震方法能够控制传到结构上的地震力,克服确定荷载的困难。

(2)减小结构在地震作用下的变形,保证非结构构件不破坏,减小震后维修费用,对现代建筑,非结构构件的造价占总造价的80%以上。

(3)隔震、减震装置的更换或维修比更换、维修结构构件方便、经济。

(4)精密加工设备、核工业设备等结构物,只能用隔震、减震的方法满足严格的抗震要求二、基底隔震1、原理• 基底隔震是在结构物地面以上部分的底部设置隔震层,限制地震动向结构物的传递。

• 基底隔震,主要用于隔离水平地震作用。

隔震层的水平刚度显著低于上部结构的侧向刚度。

此时可近似为上部结构是一个刚体,如图8.18所示。

设结构的总质量为m ,绝对水平位移为y ,地震动的水平位移为xg ,隔震层的水平刚度为k ,阻尼系数为c ,则底部隔震系统的运动平衡方程为: •• 上部结构绝对位移(加速度)振幅与地震动位移(加速度)振幅的比值R 为g g kx x c ky y c ym +=++ 2222222max max max max ]4)1[(41βξββξ+-+===g g x y x y R•R称为绝对隔震传递率。

避震器结构和原理避震器是用于降低机械结构和部件造成的振动的一种装置,它能够减少机械结构和部件的振动,使结构处于良好的运行状态。

避震器的特点是结构简单,安装方便,便于维护,成本低廉,占地面积小,安全性高等优点。

避震器通常由弹簧、器件、阻尼器等主要组成部件组成,它可以有效地减少振动幅度并缓解振动对结构的影响。

避震器的主要原理分为三种:弹簧原理、隔振原理、液压原理和气压原理。

弹簧原理是最常用的避震器的原理。

它的结构非常简单,主要由弹簧、刚接头等组成,它的作用是利用弹簧的弹性反作用和将机械振动的冲击力转换为弹簧的弹性力,从而实现其消谐或阻尼的作用。

隔振原理利用塑料或橡胶在振动发生时,它们的弹性能耗散振动能量,从而达到抑制振动的目的。

由于这种结构的受力是直接的,所以它的消谐性能更好,它的结构也更简单,但其使用寿命受到材料的影响,所以它的使用寿命比较短。

液压原理主要是利用油的流动和流量的变化来消除振动,是利用液体的动态特性和流量的变化来阻止振动的一种原理。

它的反应速度快,消谐振动效果明显,但它的结构相对复杂,价格较贵,适用于需要精确控制振动的场合。

气压原理是利用空气压缩和膨胀的原理来发挥减振作用,它主要由气体控制器、气缸和气封组成,可以根据振动频率和加速度范围调节气体控制器,来实现对振动的有效控制。

它的结构简单,反映速度快,可以精确控制振动,维护方便,但它的费用较高,适用振动范围较宽的场合。

避震器具有结构简单、安装方便、便于维护、成本低廉、占地面积小、安全性高等优点,是发生振动的机械结构和部件降低振动的有效装置。

它的主要特点是:主要是采用弹簧、器件、阻尼器等组件来缓解振动,同时还有液压原理和气压原理,从而达到抑制振动的作用。

根据不同的原理,避震器的类型多种多样,可用于不同的机械振动结构中,其在工程中的应用可以极大地提高机械结构的安全性、稳定性和寿命。

主动式和被动式阻尼减振技术概述及解释说明1. 引言1.1 概述阻尼减振技术是一种在结构体系中应用的重要技术,旨在减轻由于地震、风力或其他外部激励引起的结构振动。

主动式和被动式阻尼减振技术是两种常见的方法,它们在原理及应用领域上有所不同。

1.2 文章结构本文将从两个方面对主动式和被动式阻尼减振技术进行综述和解释说明。

首先,我们将介绍主动式阻尼减振技术的原理及其作用,并探讨其应用领域以及优缺点。

然后,我们将详细阐述被动式阻尼减振技术的原理、作用以及其在各个领域的应用情况。

最后,我们将对主动式与被动式阻尼减振技术进行比较,包括工作原理对比、效果对比和应用场景对比。

通过这样全面深入地了解这两种技术,可以更好地选择适合特定情况下使用的方法。

1.3 目的本文旨在为读者提供关于主动式和被动式阻尼减振技术的全面概述,并对其原理、应用领域和优缺点进行详细解释。

通过对这两种技术的比较分析,读者可以了解它们各自的特点和适用情况,以便在实际工程中做出明智的选择。

同时,本文还将探讨未来阻尼减振技术研究的发展方向,展望其在结构工程领域的前景。

希望通过本文能够促进相关领域的学术交流与研究进展。

2. 主动式阻尼减振技术:2.1 原理及作用:主动式阻尼减振技术是一种基于主动控制的结构减振技术,其原理是通过感知结构的运动响应并实时调节阻尼系数来抑制结构产生的振动。

这种技术通常涉及使用传感器来监测结构的振动,并采用控制器和执行器实时调整阻尼力的大小。

主要作用在于提供实时控制反馈机制,使得结构能够根据外界环境变化与激励输入进行自适应调节,从而实现更好的减振效果。

通过主动控制可以对结构产生的振动进行精确调节,适应不同频率范围内的激励。

2.2 应用领域:主动式阻尼减震技术已经广泛应用于各个领域,包括建筑物、桥梁、风力发电机组等工程结构以及航空航天和汽车行业中。

在高层建筑中,通过在楼层或结构节点处安装主动控制设备,可以显著降低地震、风载和其他外部激励对结构的振动影响。

减震器工作原理详解引言概述:减震器是汽车悬挂系统中的重要组成部分,它的主要作用是减少车辆在行驶过程中的震动和颠簸,提供更加平稳舒适的驾驶体验。

本文将详细介绍减震器的工作原理,包括减震器的基本构造、工作原理以及减震器的分类。

一、减震器的基本构造1.1 活塞和缸体:减震器内部的活塞和缸体是减震器的核心部件,它们通过密封圈保持密封性,并通过活塞杆连接车身和车轮,传递车轮的振动力。

1.2 油封和密封圈:减震器中的油封和密封圈起到密封作用,防止油液泄漏,同时也起到防止灰尘和水分进入减震器内部的作用。

1.3 弹簧和阻尼器:减震器中的弹簧和阻尼器是减震器的关键部件,它们通过弹性和阻尼力来吸收和减少车辆行驶时的震动和颠簸。

二、减震器的工作原理2.1 压缩阶段:当车辆经过凹凸不平的路面时,车轮上的振动力会传递到减震器上。

在压缩阶段,减震器内的活塞向下移动,压缩弹簧,同时产生阻尼力,减少车辆的振动。

2.2 弹性回复阶段:当车轮经过凹凸不平的路面后,车轮上的振动力减小。

在弹性回复阶段,减震器内的弹簧将储存的能量释放出来,将车辆恢复到原始位置。

2.3 缓冲阶段:在车辆行驶过程中,减震器还起到缓冲作用,减少车辆因路面不平而产生的颠簸感,提供更加平稳的驾驶体验。

三、减震器的分类3.1 液压减震器:液压减震器通过液体的流动来产生阻尼力,常见的液压减震器有单管式和双管式减震器。

3.2 气压减震器:气压减震器通过气体的压缩和释放来产生阻尼力,它具有调节性能好、可调节范围广等优点。

3.3 液气混合减震器:液气混合减震器结合了液压减震器和气压减震器的优点,具有更好的减震效果和稳定性。

四、减震器的维护和保养4.1 定期检查:定期检查减震器的油封和密封圈是否完好,是否有泄漏现象。

4.2 清洁保养:定期清洁减震器表面的灰尘和污垢,保持减震器的正常工作状态。

4.3 更换周期:根据车辆使用情况和厂家建议,定期更换减震器,确保其正常工作。

总结:减震器作为汽车悬挂系统中的重要组成部分,其工作原理主要通过活塞和缸体、油封和密封圈、弹簧和阻尼器等部件的协同作用来实现。

混凝土结构振动与减震技术规程一、前言混凝土结构是建筑工程中常见的结构类型,其抗震性能是保障建筑安全的重要因素之一。

为了提高混凝土结构的抗震能力,减小地震对建筑物的破坏,需要采取一系列的振动与减震技术。

本技术规程旨在介绍混凝土结构振动与减震技术的相关内容,以便工程师和技术人员在实际工作中进行参考和应用。

二、振动与减震技术1. 振动振动是指物体在受到外力作用下发生的周期性运动,对于混凝土结构来说,振动主要有两种形式,即自由振动和强迫振动。

自由振动是指结构在受到外力作用后,不受任何干扰的情况下自行振动的过程,而强迫振动则是指结构在受到外力作用后,由于周围环境的影响而发生的振动。

2. 减震减震是指通过采取一系列的措施,减小地震对建筑物结构的破坏。

减震技术主要包括被动减震和主动减震两种形式。

被动减震是指通过改变结构的刚度和阻尼特性来减小地震对结构的影响,主动减震则是指通过控制结构的振动来减小地震对结构的影响。

三、混凝土结构振动与减震技术1. 自由振动自由振动是混凝土结构在受到外力作用后自行振动的过程,其主要受到结构的刚度和阻尼特性的影响。

为了减小自由振动对结构的影响,需要采取以下措施:(1)优化结构设计,提高结构的刚度和阻尼特性。

(2)调整结构的质量分布,减小结构的自由振动周期。

(3)采用防震支撑结构,提高结构的抗震能力。

2. 强迫振动强迫振动是指混凝土结构在受到外力作用后,由于周围环境的影响而发生的振动。

为了减小强迫振动对结构的影响,需要采取以下措施:(1)采用减震设备,如减震支座、减震器等。

(2)采用隔震设备,如隔震支座、隔震垫等。

(3)采用柔性结构设计,如钢筋混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构等。

3. 被动减震被动减震是指通过改变结构的刚度和阻尼特性来减小地震对结构的影响。

为了实现被动减震,需要采取以下措施:(1)采用减震支撑结构,如减震墩、减震框架等。

(2)采用可调节阻尼器,如液压阻尼器、摩擦阻尼器等。

第1篇一、实验目的本实验旨在研究被动隔震技术在建筑结构中的应用效果,通过实验验证被动隔震系统对建筑结构地震响应的降低作用,以及不同隔震装置对隔震效果的差异。

二、实验原理被动隔震技术是通过在建筑结构中引入隔震装置,将地震能量在传递过程中部分吸收或转换,从而降低建筑结构的地震响应。

常见的隔震装置有摩擦滑移型、橡胶隔震垫、金属隔震垫等。

三、实验设备1. 隔震实验台架:用于模拟建筑结构在地震作用下的动力响应。

2. 地震模拟器:用于产生模拟地震波,模拟地震作用。

3. 测量仪器:加速度计、位移计、力传感器等,用于测量建筑结构的加速度、位移和受力情况。

4. 数据采集与分析系统:用于实时采集实验数据,并进行处理和分析。

四、实验方法1. 实验装置搭建:将实验台架、地震模拟器、测量仪器等设备按照实验要求进行搭建。

2. 隔震装置选择:选择不同类型的隔震装置,如摩擦滑移型、橡胶隔震垫、金属隔震垫等,分别进行实验。

3. 实验数据采集:在地震模拟器作用下,对建筑结构的加速度、位移和受力情况进行实时采集。

4. 数据处理与分析:对采集到的实验数据进行处理和分析,比较不同隔震装置对隔震效果的差异。

五、实验结果与分析1. 摩擦滑移型隔震装置实验结果:- 加速度降低:采用摩擦滑移型隔震装置后,建筑结构的加速度降低了约30%。

- 位移降低:采用摩擦滑移型隔震装置后,建筑结构的位移降低了约25%。

- 受力降低:采用摩擦滑移型隔震装置后,建筑结构的受力降低了约20%。

2. 橡胶隔震垫实验结果:- 加速度降低:采用橡胶隔震垫后,建筑结构的加速度降低了约40%。

- 位移降低:采用橡胶隔震垫后,建筑结构的位移降低了约35%。

- 受力降低:采用橡胶隔震垫后,建筑结构的受力降低了约30%。

3. 金属隔震垫实验结果:- 加速度降低:采用金属隔震垫后,建筑结构的加速度降低了约50%。

- 位移降低:采用金属隔震垫后,建筑结构的位移降低了约45%。

- 受力降低:采用金属隔震垫后,建筑结构的受力降低了约40%。

减震器结构分析一、设计背景随着科技的进步,机器人逐渐的进入了我们的生活,机器人节省了很多人力,成为了非常方便的家庭助手。

机器人是一种可以输入编程控制其运动和多功能的,机器人可以用来搬运材料、一些零件、使用工具的操作机,或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门执行系统。

它是人工智能控制技术的综合试验机器,可以全面地考察人工智能各个领域的技术,研究机器人它们相互之间的关系。

还可以在有害环境中代替人从事危险工作、上天下海、战场作业等方面大显身手。

不过机器人毕竟是机器,运动过程中会出现一些颠簸的状态,长时间会影响其工作效率。

所以在机器人运动会的对话要考虑到在其运动过程中在利用机器人的时候要考虑它的减震效果,在考虑减震效果的同时,还要保证不能影响机器人的正常运动,不能给机器人增加载荷,通过对现在科技的考虑,并且还有机器人运动过程中所会产生的一些不定性因素,系统错误,外观损坏等,考虑这些因素,本次设计了一种减震机构,可以减少机器运动时的损坏,很好的保护机器人的运动状态,降低维修成本。

本文设计了一种避震机构,可以有效的减少机器人工作时的颠簸状况,节省下维修机器人的人力与物力。

二、设计思路机器人是一个可以通过输入程序自主运动的机器,机器人的运动具有很大的灵活性,并且机器人的运动有时可以像人一样自由,对于一些情况下非常方便使用,不过机器人结构比较复杂,如果损坏维修也比较困难,机器人的损坏包括内在因素和外部与因素,内在因素无非就是一些系统出错,外部因素是摔倒,颠簸等。

对于外部因素,可以考虑让机器人运动更加稳定和减少颠簸,所以就想出了设计一种假期人减震器。

在本次的避震器结构设计中,同时设计避震器时要考虑到不能干涉机器人的正常工作,所以对于机器人的驱动装置的选择尤为重要。

现代机器人普遍使用和人类一样的过不来的方式,两手两脚。

但是人类的灵活性是机器人模仿不来的,机器人的关节多,控制系统就越复杂,运动反应就会相对来说迟缓一点,并且损坏率也大一点。

摘 要巨型框架结构由几个大型结构单元所组成的主结构与其他结构单元组成的次结构共同工作,形成具有更大的整体稳定性和更高效能的高层建筑结构体系。

巨型框架结构体系不但能保证结构的整体性和刚度,减少材料用量,充分发挥材料和结构的性能,简化构造,降低造价,也使得建筑设计的灵活性成为新的可能。

随着巨型框架结构高度和体量的增加,其所承受的风荷载和水平地震作用必然增大,因此在建筑物中考虑减震控制措施是对未来高层,超高层巨型框架结构发展的必然要求。

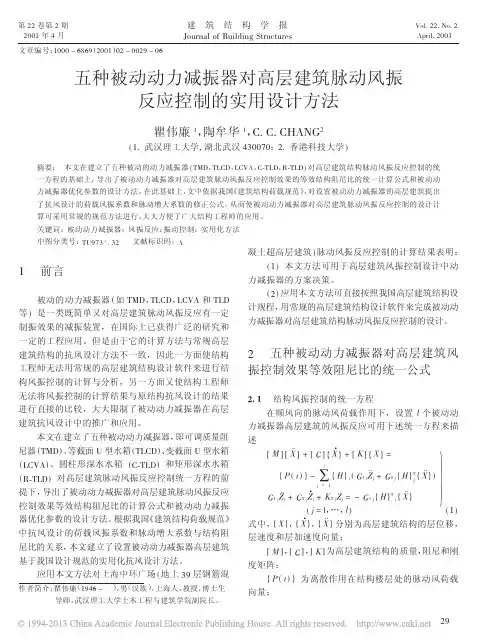

实践证明,TMD 系统对于高耸建筑物抗风振控制是行之有效的;但是与风振相比,结构的地震响应控制要复杂的多,有必要做进一步的研究。

本文在进行巨型结构初始设计方案(未采取任何减震措施)的基础上,设置TMD 子系统,应用TMD 系统控制原理,合理调节和匹配系统的刚度、阻尼及质量系统,利用子系统和主框架的动力相互作用,研究结构地震响应控制的可行性及其控制效果,主要研究内容如下:(1) 对建筑结构地震反应分析方法进行归纳总结,为抗震巨型框架结构和减震巨型框架结构的地震反应特性分析提供理论基础。

在过去几十年中结构抗震理论的发展,大体上可以划分为静力、反应谱和动力三个阶段。

而时程分析法是动力理论的实用方法,本文在地震反应时程分析中,选用SAP2000 有限元计算软件进行结构动力分析。

(2) 形成了结构初始方案,对结构进行了动力特性分析,进行了常规设计抗震分析,研究多维地震动输入下未施加TMD 子系统的巨型结构的地震反应特性,作为控制效果的标准。

(3) 针对抗震巨型框架结构开展被动TMD 减震控制优化设计,进行TMD 参数优选,寻求最优减震效果及最优刚度、阻尼配置。

为了避免TMD 系统对较调谐振型低阶的结构振型的振型放大影响,且结构反应以一阶反应为主,所以TMD 系统控制一阶X 方向振型。

且TMD 的最佳位置在受控振型向量中元素绝对值最大者对应的质点处,即TMD 系统应置于结构顶层。

TMD 与主体结构的模态质量比µ一般取在0.005~0.02之间,本文取上限0.02,TMD 质量块重655KN 。

第8章建筑结构减震隔震设计讲解建筑结构减震、隔震设计是在建筑设计中非常重要的一部分,可以大大提高建筑物的抗震能力,减少地震对建筑物的损坏和威胁。

本章将对建筑结构减震、隔震设计进行讲解。

1.建筑结构减震设计建筑结构减震设计是通过在建筑结构中引入减震装置,减少地震能量对建筑物产生的影响。

常见的减震装置有隔震支座、减震支撑、摩擦减震器等。

(1)隔震支座隔震支座是将建筑物与地基隔离,减少地震能量的传递。

它由橡胶、钢板等材料制成,能够在地震时发生形变,吸收地震能量。

隔震支座能够有效减少地震对建筑物的影响,提高建筑物的抗震能力。

(2)减震支撑减震支撑是通过设置支撑装置,将建筑物与地基连接起来,减少地震能量的传递。

减震支撑一般采用液体阻尼器、粘滞阻尼器等装置。

它们能够在地震时发挥一定的阻尼作用,减少地震对建筑物的影响。

(3)摩擦减震器摩擦减震器是通过在结构连接处设置摩擦装置来减少地震能量的传递。

摩擦减震器通常由摩擦片、压力板等组成,当地震发生时,摩擦减震器能够在摩擦力的作用下发生滑动,吸收地震能量。

2.建筑结构隔震设计建筑结构隔震设计是通过在建筑物与地基之间设置隔震装置,减少地震能量对建筑物的传递。

常见的隔震装置有橡胶隔震层、空气隔震层等。

(1)橡胶隔震层橡胶隔震层是将建筑物与地基分离,通过橡胶材料的柔性来减少地震能量的传递。

橡胶隔震层能够有效减少地震对建筑物的影响,提高建筑物的抗震能力。

(2)空气隔震层空气隔震层是在建筑物与地基之间设置空气垫,通过空气的弹性来减少地震能量的传递。

空气隔震层能够在地震时发生形变,吸收地震能量,减少对建筑物的影响。

建筑结构减震、隔震设计可以有效提高建筑物的抗震能力,减少地震对建筑物的损坏和威胁。

在建筑设计中,需要根据地震活动的频率、振动频率和建筑物的结构特点来选择适合的减震、隔震装置。

同时,还需要考虑建筑物的使用功能和经济性,综合进行设计。

通过科学合理的减震、隔震设计,可以有效保护建筑物和人员的安全。

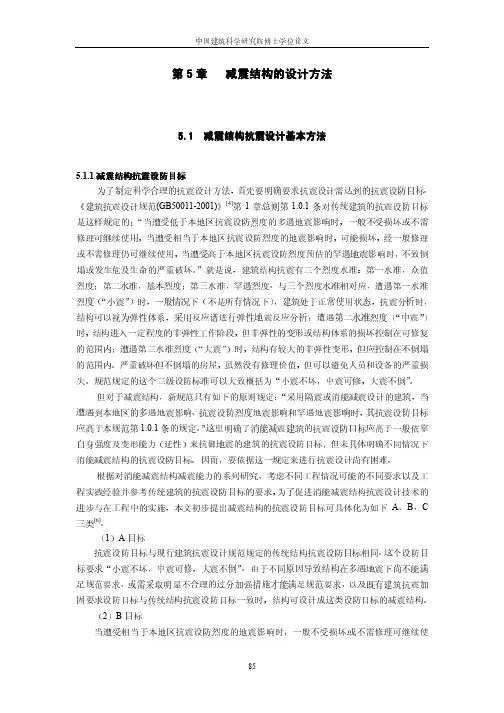

建筑结构减震消能设计概述【摘要】传统建筑在遭遇水平地震作用时,通过结构构件自身的强度和变形,实现“三水准两阶段”的设计要求。

使自由振动的振幅稳定减小的作用称为阻尼。

由于阻尼,振动体系的能量可由各种机制耗散。

对于实际振动的建筑中,能量耗散可来自材料重复弹性变形的热效应以及固体变形时的内摩擦,以及钢结构连接中的摩擦、混凝土微裂缝的张开和闭合、结构构件与非结构构件(填充墙等)之间的摩擦。

由于地震的不可预测性,传统抗震设计方法是基于地震发生概率的统计分析来确定地震的强度和特性。

结构本身被动的承受水平地震作用,很可能不满足安全性的要求,发生严重破坏或倒塌,造成人员和财产的重大损失。

以增加结构阻尼为主的被动耗能减震理论和技术,已普遍用于建筑结构的抗震和抗风,并在提高结构安全和更好的经济性方面,有极大优势。

根据消能器耗能机制的不同,可分为速度型消能器和位移型消能器两大类。

本文针对这两类消能器分别做出介绍。

【关键词】建筑结构;减震消能设计;速度型消能器;位移型消能器1.位移型消能器位移型消能器主要包括金属消能器和摩擦消能器。

常用的位移型消能器有软钢剪切消能器、金属弯曲消能器、屈曲约束支撑、铅消能器和摩擦型消能器。

以金属消能器运用最为广泛。

金属消能器通常用具有良好塑性变形能力的金属材料制作,其良好的塑性耗能在地震往复作用下可以耗散地震能量。

耗散的能量与消能器的变形相关。

因为具备初始刚度,位移型消能器会给结构附加的刚度,附加的刚度与消能器的工作位移有关。

使用了位移型消能器的结构,自振周期会减小。

图1-1 位移型消能器力—位移图根据结构动力学原理,《建筑抗震设计规范》(GB50010-2010)12.3.4条规定,消能消能部件附加给结构的有效阻尼比可按下式计算:式中:Fi—质点i的水平地震作用标准值。

μi—质点i对应水平地震作用标准值的位移。

《消能减震技术规程》6.3.4条中规定:采用时程分析时,计算消能附加阻尼比时,消能器两端的相对水平位移?udj、质点i对应于水平地震作用标准值的位移ui采用分析结果的包络值。