疟原虫形态

- 格式:doc

- 大小:525.50 KB

- 文档页数:4

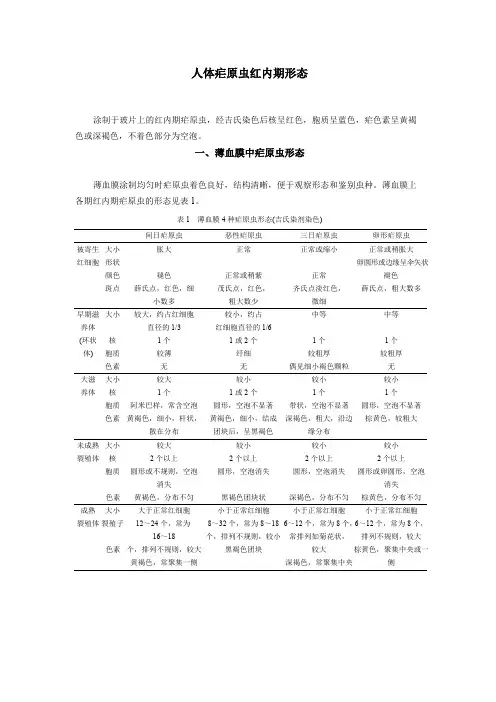

人体疟原虫红内期形态涂制于玻片上的红内期疟原虫,经吉氏染色后核呈红色,胞质呈蓝色,疟色素呈黄褐色或深褐色,不着色部分为空泡。

一、薄血膜中疟原虫形态薄血膜涂制均匀时疟原虫着色良好,结构清晰,便于观察形态和鉴别虫种。

薄血膜上各期红内期疟原虫的形态见表1。

表1 薄血膜4种疟原虫形态(吉氏染剂染色)间日疟原虫恶性疟原虫三日疟原虫卵形疟原虫被寄生红细胞大小形状颜色斑点胀大褪色薛氏点,红色,细小数多正常正常或稍紫茂氏点,红色,粗大数少正常或缩小正常齐氏点淡红色,微细正常或稍胀大卵圆形或边缘呈伞矢状褪色薛氏点,粗大数多早期滋养体(环状体)大小核胞质色素较大,约占红细胞直径的1/31个较薄无较小,约占红细胞直径的1/61或2个纤细无中等1个较粗厚偶见细小褐色颗粒中等1个较粗厚无大滋养体大小核胞质色素较大1个阿米巴样,常含空泡黄褐色,细小,杆状,散在分布较小1或2个圆形,空泡不显著黄褐色,细小,结成团块后,呈黑褐色较小1个带状,空泡不显著深褐色,粗大,沿边缘分布较小1个圆形,空泡不显著棕黄色,较粗大未成熟裂殖体大小核胞质色素较大2个以上圆形或不规则,空泡消失黄褐色,分布不匀较小2个以上圆形,空泡消失黑褐色团块状较小2个以上圆形,空泡消失深褐色,分布不匀较小2个以上圆形或卵圆形,空泡消失棕黄色,分布不匀成熟裂殖体大小裂殖子色素大于正常红细胞12~24个,常为16~18个,排列不规则,较大黄褐色,常聚集一侧小于正常红细胞8~32个,常为8~18个,排列不规则,较小黑褐色团块小于正常红细胞6~12个,常为8个,常排列如菊花状,较大深褐色,常聚集中央小于正常红细胞6~12个,常为8个,排列不规则,较大棕黄色,聚集中央或一侧雌配子体大小形状核胞质色素大于正常红细胞圆形1个,较小,致密,深红色,位于一侧深蓝色黄褐色,均匀散在较大新月形,两端尖锐1个,较小,深红色,位于中央深蓝色黑褐色,紧密分布于核周围小于正常红细胞圆形1个,较小,深红色,位于一侧深蓝色深褐色,均匀散在小于正常红细胞圆形1个,较小,深红色,位于一侧深蓝色棕黄色,散在雄配子体大小形状核胞质色素大于正常红细胞圆形1个,较大,疏松,淡红色,位于中央浅蓝色黄褐色,均匀散在较大腊肠形,两端钝圆1个,较大,淡红色,位于中央浅蓝色或淡红色黑褐色,松散分布于核周围小于正常红细胞圆形1个,较大,淡红色,位于中央浅蓝色深褐色,均匀散在小于正常红细胞圆形1个,较大,淡红色,位于中央浅蓝色棕黄色,散在有时大滋养体与即将要成熟的雌配子体形态相似,对两者的鉴别见表2。

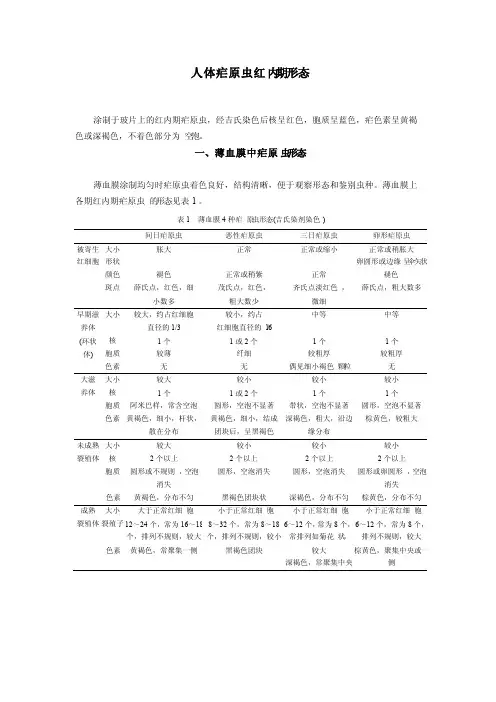

人体疟原虫红内期形态涂制于玻片上的红内期疟原虫,经吉氏染色后核呈红色,胞质呈蓝色,疟色素呈黄褐色或深褐色,不着色部分为空泡。

一、薄血膜中疟原虫形态薄血膜涂制均匀时疟原虫着色良好,结构清晰,便于观察形态和鉴别虫种。

薄血膜上各期红内期疟原虫的形态见表1。

表1 薄血膜4种疟原虫形态(吉氏染剂染色)间日疟原虫恶性疟原虫三日疟原虫卵形疟原虫被寄生红细胞大小形状颜色斑点胀大褪色薛氏点,红色,细小数多正常正常或稍紫茂氏点,红色,粗大数少正常或缩小正常齐氏点淡红色,微细正常或稍胀大卵圆形或边缘呈伞矢状褪色薛氏点,粗大数多早期滋养体(环状体) 大小核胞质色素较大,约占红细胞直径的1/31个较薄无较小,约占红细胞直径的1/61或2个纤细无中等1个较粗厚偶见细小褐色颗粒中等1个较粗厚无大滋养体大小核胞质色素较大1个阿米巴样,常含空泡黄褐色,细小,杆状,散在分布较小1或2个圆形,空泡不显著黄褐色,细小,结成团块后,呈黑褐色较小1个带状,空泡不显著深褐色,粗大,沿边缘分布较小1个圆形,空泡不显著棕黄色,较粗大未成熟裂殖体大小核胞质色素较大2个以上圆形或不规则,空泡消失黄褐色,分布不匀较小2个以上圆形,空泡消失黑褐色团块状较小2个以上圆形,空泡消失深褐色,分布不匀较小2个以上圆形或卵圆形,空泡消失棕黄色,分布不匀成熟裂殖体大小裂殖子色素大于正常红细胞12~24个,常为16~18个,排列不规则,较大黄褐色,常聚集一侧小于正常红细胞8~32个,常为8~18个,排列不规则,较小黑褐色团块小于正常红细胞6~12个,常为8个,常排列如菊花状,较大深褐色,常聚集中央小于正常红细胞6~12个,常为8个,排列不规则,较大棕黄色,聚集中央或一侧雌配子体大小形状核胞质色素大于正常红细胞圆形1个,较小,致密,深红色,位于一侧深蓝色黄褐色,均匀散在较大新月形,两端尖锐1个,较小,深红色,位于中央深蓝色黑褐色,紧密分布于核周围小于正常红细胞圆形1个,较小,深红色,位于一侧深蓝色深褐色,均匀散在小于正常红细胞圆形1个,较小,深红色,位于一侧深蓝色棕黄色,散在雄配子体大小形状核胞质色素大于正常红细胞圆形1个,较大,疏松,淡红色,位于中央浅蓝色黄褐色,均匀散在较大腊肠形,两端钝圆1个,较大,淡红色,位于中央浅蓝色或淡红色黑褐色,松散分布于核周围小于正常红细胞圆形1个,较大,淡红色,位于中央浅蓝色深褐色,均匀散在小于正常红细胞圆形1个,较大,淡红色,位于中央浅蓝色棕黄色,散在有时大滋养体与即将要成熟的雌配子体形态相似,对两者的鉴别见表2。

疟原虫的形态特征

疟原虫是一种古老而令人畏惧的寄生虫,常常出现在人类的血液中。

疟原虫有两种形态,一种是体液性,用于寄生非哺乳动物;另一种是囊性,用于寄生哺乳动物。

体液性形态的疟原虫主要有三个组成部分,分别是头部、背部和尾部。

头部呈现像螃蟹般的形状,圆形,但是尖端有细长的刺,以便固定于宿主的细胞壁上。

背部呈棒状,末结有两个芒状分枝,但没有触角。

尾部末端有一个圆形末梢,比较宽大,其外观上有两个环状结构。

囊性疟原虫有多种形态,但其主要特征是外壳由一层外壳和一层内壳构成,头部有一个类似于螃蟹般的圆头。

内壳较厚,边缘细锐,可以有效地防止宿主免疫系统抵抗其攻击。

尾部则有着多个复杂的节段,具有缩小或扩张的能力。

疟原虫可以造成严重的健康问题,因此发现它们的存在时应尽快治疗。

此外,应避免接触血液,以防止感染。

- 1 -。

疟原虫形态学

疟原虫是一类单细胞真核生物,属于疟原虫科,是疟疾的病原体。

疟原虫种类繁多,全球已发现的有300多种,寄生于人体的有4种,即恶性疟原虫、三日疟原虫、间日疟原虫和卵形疟原虫。

在我国常见的有恶性疟原虫和间日疟原虫,三日疟原虫和卵形疟原虫极为少见。

恶性疟原虫分布最广,几乎遍及全球,在我国主要分布在南方地区。

间日疟原虫在我国分布较广,主要分布在长江以南地区。

三日疟原虫在我国仅有少数病例报道。

卵形疟原虫在我国仅有少数病例报道,主要分布于云南和海南等地区。

在人体内,疟原虫主要寄生于红细胞内,其形态多样,但通常呈椭圆形或圆形。

在红细胞内生长繁殖的疟原虫称为滋养体,其形态与红细胞相似,但略大于红细胞。

滋养体有薄薄的胞膜,胞膜下有一层由细胞质形成的膜,称为基质膜。

基质膜下有一层由细胞质形成的泡状结构,称为食泡。

在食泡内含有被吞噬的红细胞血红蛋白及其分解产物,还有一些细胞质颗粒和空泡等。

在红细胞外,疟原虫可形成裂殖子、配子、卵囊等不同发育阶段的形态。

裂殖子是疟原虫在红细胞外进行无性繁殖时的形态,呈圆形或椭圆形,直径约1μm左右。

配子是疟原虫进行有性生殖时的形态,包括雌配子和雄配子。

卵囊是疟原虫在宿主肝脏内寄生的形态,呈椭圆形或圆形,大小约3~4μm×1.5~2.0μm,厚约1.5μm左右。

以上是关于疟原虫形态学的简要介绍。