人类本性中的三大非理性怪癖亚当斯密

- 格式:ppt

- 大小:8.00 MB

- 文档页数:63

![[笔记]从康德哲学的角度看“斯密问题”](https://uimg.taocdn.com/65a1bccfcf2f0066f5335a8102d276a2002960eb.webp)

从康德哲学的角度看“亚当.斯密问题”前言在我刚踏入大学校门的时候,我上了一门西方经济学的课,书上说,古典经济学是建立在亚当〃斯密的“经济人”的人性假设上的,而“经济人”的本质特征是自利,“经济人”根据市场的状态和自身的利益做出判断,使自己的利益最大化,但这样的自由行动却能够无意识地增进社会的共同利益,这就是亚当〃斯密所谓的“看不见的手”。

当时我百思不得其解,无法接受这样的逻辑,但当我学了康德的哲学之后,发现之前自己没有接受亚当〃斯密的逻辑,正是缘于我对个体主义氛围下的自由、动机、人性等问题的不理解。

本文试图用康德的哲学思想来探讨亚当〃斯密关于人性的斯密问题,并认为,康德对自由与必然的问题的解答可以为斯密问题的解答提供一条路径。

一、什么是斯密问题“斯密问题”并不是亚当〃斯密本人提出来的,而是19世纪中叶由德国历史学派的经济学家提出来的。

斯密在著作《道德情操论》中,提出人是具有同情心的,人性是利他的;但在随后的一本更为著名的书《国富论》中斯密又提出了被后人称为“经济人”的假设,认为人性是利己的。

斯密在生前多次修改这两本书,但是并没有改变这两本书的基本观点。

那么,斯密究竟是主张人性是利己的,还是利他的呢?为什么他要提出这样一个看似自相矛盾的命题呢?斯密对人性的看法究竟有没有同一性?他是否像康德所说的那样:“前后一致是一个哲学家的最大责任?”这个问题史称斯密问题。

斯密本人并没有提出“经济人”的假设,是后人根据他在《国富论》的思想为他总结的,斯密在《国富论》中提出:“每个人都在力图应用他的资本,来使其生产的产品能得到最大的价值。

一般地说,他并不企图增进公共之福利,也不知道他所增进的公共福利为多少。

他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。

”后人将其“经济人”的假设总结为三个基本特性:一、利己,经济利益是经济行为的根本动机;二、理性,经济人会运用理性根据市场情况进行判断,而使自己的行为实现自身利益的最大化;三、公共利益,只要政府做好“守夜人”的天职,提供良好的法律和制度保障,不积极干预市场经济,那么,市场就有一只“看不见的手”,使“经济人”追求个人利益最大化的自由行为在不知不觉中增进社会的公共利益。

对亚当斯密论不友好的激情的看法

亚当·斯密在《道德情操论》中提到,人们的激情分为三类:

- 第一类是利于交往的激情,如同情、仁慈和博爱。

这些激情令人愉悦,即使过度也不会让人感到不快。

- 第二类是不利于交往的激情,如嫉妒、愤怒和恶意。

这些激情令人不快,即使适度也不会让人感到愉悦。

- 第三类激情是处于这二者之间某一中间位置的激情,如喜悦和悲伤。

这些激情不像第一类那么优雅,也不像第二类那么令人厌恶。

斯密认为,人们更乐意同情产生于较不重要原因的那些较小的喜悦,但对于悲伤却会尽力摆脱。

这是因为喜悦是一种令人愉快的情感,而悲伤是痛苦的,即使是我们自己的不幸,我们的内心也会自然而然地抗拒和排斥它。

总之,斯密认为激情是人类情感的重要组成部分,但我们应该学会控制和调节自己的激情,以避免对自己和他人造成不利影响。

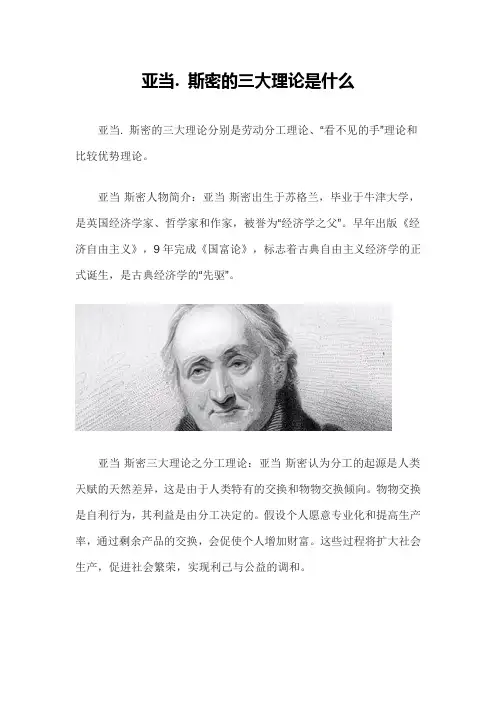

亚当. 斯密的三大理论是什么亚当. 斯密的三大理论分别是劳动分工理论、“看不见的手”理论和比较优势理论。

亚当·斯密人物简介:亚当·斯密出生于苏格兰,毕业于牛津大学,是英国经济学家、哲学家和作家,被誉为“经济学之父”。

早年出版《经济自由主义》,9年完成《国富论》,标志着古典自由主义经济学的正式诞生,是古典经济学的“先驱”。

亚当·斯密三大理论之分工理论:亚当·斯密认为分工的起源是人类天赋的天然差异,这是由于人类特有的交换和物物交换倾向。

物物交换是自利行为,其利益是由分工决定的。

假设个人愿意专业化和提高生产率,通过剩余产品的交换,会促使个人增加财富。

这些过程将扩大社会生产,促进社会繁荣,实现利己与公益的调和。

亚当·斯密三大理论之“看不见的手”理论:亚当·斯密在《国富论》中指出,市场就像一只“看不见的手”,会引导生产者提供合适的产品;为提供不同产品而形成的分工可以提高劳动生产率和社会财富。

人们对经济利益的追求促成了社会分工和社会财富的增长。

例如,面包师为顾客提供面包不是因为善良,而是因为有利可图。

“看不见的手”是一个隐喻,亚当·斯密用它来描述这样一个原理,即作为无意的个人行动的结果,一个能够产生良好结果的社会秩序出现了。

也是市场经济中的一种手段。

虽然在这个意义上,亚当·斯密在他的著作中只用了几次“看不见的手”这个词:一次是在《道德情操论》中,一次是在他谈到早期宗教思想时,幽默地写到希腊神话中的木星“看不见的手”。

一次是在《国富论》中,但是这个比喻所表达的思想渗透到了他所有的社会道德理论中。

认为国际贸易的原因是国与国之间绝对成本的差异。

如果一个国家生产的某种商品的成本绝对低于其他国家,那个国家就拥有该产品的绝对优势,可以出口。

各国要根据自己的绝对优势形成国际分工,各个国家要提供交换产品。

亚当斯密的道德哲学1.引言1.1 概述亚当斯密是18世纪苏格兰的一位著名哲学家和经济学家,他对道德哲学领域有着深远的影响。

他的道德哲学理论以《道德情操论》为代表,被视为道德哲学的经典之作。

亚当斯密的道德哲学主要基于他的人类本性理论,他认为人类天生具备一种同理心,即能够体会他人的感受和情感。

基于这一理论,亚当斯密认为道德行为应该从同理心出发,而不是从自私或功利的动机中产生。

他追求人类的道德行为应该基于对他人的同情和关怀,以实现人类的幸福和社会的稳定。

亚当斯密的道德观点强调道德规范的内在性和客观性。

他主张道德标准不仅仅是个人主观意愿的体现,而是建立在普遍人类感受的基础上。

他认为,道德规范的制定应该以人们的共同利益和幸福为出发点,而不是个人的私利。

因此,亚当斯密认为道德行为应该符合普遍的道德准则,而不是以个人的冲动或欲望为依据。

亚当斯密的道德哲学对后来的伦理学发展产生了深远的影响。

他的理论强调道德行为应该基于人类的共同利益和同理心,这对于社会和谐、道德发展以及人类幸福的推动都具有重要意义。

同时,亚当斯密的理论启发了后来的伦理学者对道德观察和道德哲学的研究,使得道德领域得到了更为广泛的关注和深入的思考。

总而言之,亚当斯密的道德哲学是一种强调同理心和共同利益的伦理观点,它对人类道德行为的指引提供了有价值的思考。

他的道德理论在道德哲学的发展中占有重要地位,对于今天我们理解和探索道德的本质仍然具有重要的借鉴意义。

1.2 文章结构文章结构本文主要探讨亚当斯密的道德哲学。

文章分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分对本文的主题进行概述,并介绍文章的结构和目的。

正文部分将详细探讨亚当斯密的道德理论和道德观点。

2.1 亚当斯密的道德理论部分将介绍亚当斯密的核心道德理论,包括他对道德的起源和根源的看法。

2.2 亚当斯密的道德观点部分将探讨亚当斯密对道德行为和道德判断的观点,包括他的道德感情理论和利己主义伦理观。

结论部分对整篇文章进行总结,对亚当斯密的道德哲学进行概括,并对其进行评价。

如何理解“亚当·斯密之谜”“亚当·斯密之谜”在历史中有两个。

其一是“价值之谜”,或称“价值悖论”。

他注意到,有些东西,比如水是人类生活的必需品,对人生存的价值极高,但价格却很低;而另外诸如钻石虽属奢侈品,使用价值并不高,但价格却很高。

对于这个“谜”,后来产生的现代经济学已经破解,答案就是经济学通常所说的“边际效用”。

其二是至今没有得到世所公认的答案的,那就是他在其著作中所涉及的人类在社会经济生活中的“利己”与“利他”的矛盾现象。

在名著《国富论》中,他从物质利益出发论述并肯定了利己主义的“经济人”观,其中我们最熟悉的就是那个“看不见的手”的自由经济的观点,在我的理解中就是人类受到无休止的欲望的推动儿不择手段的追求利益。

但同时他又在另一部著作《道德情操论》中,从道德同情心出发,论述并肯定了利他主义的伦理观。

一个民主的、自由的、符合人性的社会应该承认人利己行为的合理性,并由此出发来建立自然秩序,这就是《国富论》中论述的由价格调节的市场经济秩序。

但是,人又有同情怜悯之心,这就要求人要适时适当抑制自己的利己本性,即社会应该有道德规范,人应该有利他精神。

“道德情操”就是指人判断克制私利的能力。

《道德情操论》一书正是论述人应该如何在社会中控制自己的私欲和行为,使社会变为一个有道德的社会。

这种利己与利他的不一致,就成了被经济学界称为“亚当·斯密之谜”的悖论。

亚当·斯密认为:人性中既有动物的一面,又有天使的一面。

从前者出发,人是利己的;从后者出发,人是有同情心和利他的。

亚当·斯密这样写道:“无论人们认为某人怎样自私,这个人的天赋中总是明显地存在着这样一些本性,这些本性使他关心别人的命运,把别人的幸福看成是自己的事情……这种本性就是怜悯或同情,就是当我们看到或逼真地想象到他人的不幸遭遇时所产生的感情。

我们常为他人的悲哀而感伤,这是显而易见的事实,不需要用什么实例来证明。

利己与利他的有机统-——“亚当·斯密问题”简评邓太平摘要:“斯密问题”一直是经济学领域关于人的本质究竟是利己还是利他的争论问题。

但是,当我们仔细拜读这两本巨著的时候,我们就会发现《道德情操》与《国富论》是不矛盾的。

所谓的“斯密问题”是不符合他的本意的。

《道德情操论》与《国富论》只不过从不同侧面来说明人的两面性。

二者共执同样的人性观,在理论假设上是不矛盾的,而且在斯密看来道德生活和经济生活存在着共同的目标即实现“利己与利他”、“个人利益与社会利益”、“自爱”与“仁爱”的和谐统一。

斯密在著作中并没有将利己和利他截然对立起来——利己或利他都是斯密关于人类本性的追求。

本文试图结合对斯密思想体系的理解, 重新探讨和梳理所谓的“斯密问题”, 力图澄清传统认识中的不足之处, 提出其借鉴意义。

关键词斯密问题同情利己利他古典经济学的鼻祖—亚当·斯密一生只公开发表过两部著作,一部是1759年的《道德情操论》,另一部就是1776年的《国富沦》。

人们都知道他的传世之作《国富论》,都极少有人谈到他的惊世之作《道德情操论》,但斯密对这两部著作的评价却是:《道德情操沦》远比〈国富论》杰出。

长期以来,国内外一些经济学家认为,亚当·斯密的这两部著作存在着根本的对立:他在《道德情操论》中,把人们的行为归结于同情,但在《国富论》中却把人们的行为归结于自私,此即所谓的“亚当·斯密问题”。

究竟该如何看待斯密的这两部著作间的关系、下文通过对这两部著作的主要观点进行分析,加以说明。

从《道德情操沦》的基本思想来看,所渭的“亚当“斯密问题”不过是对斯密思想的误解,并不存在,这可以从以下几个方面得以证明。

一、《道德情操论》和《国富论》是斯密道德哲学体系的两个有机组成部分,并不存在不一致性首先.据1895年首次发现的斯密在掐拉斯哥,大学的讲课笔记证实,这两部著作都是其整个写作计划和学术思想体系的两个有机组成部分。

亚当·斯密《道德情操论》笔记1.无论一个人在别人看来有多么自私,但他的天性中显然总还是存在着一些本能,因为这些本能,他会关心别人的命运,会对别人的幸福感同身受,尽管他从他人的幸福中除了感到高兴以外,一无所得。

这种本能就是慈悲或怜悯。

2.人类本性中最重要的一个原则——对死亡的恐惧。

这严重地破坏了人类的幸福,同时却又对人类的不义行为产生巨大抑制;恐惧死亡的情绪,折磨和伤害个体的时候,却在捍卫和保护社会。

3.对不幸者来说,最残酷的打击就是对他们的灾难熟视无睹,漠不关心。

对朋友的高兴没有表示只是不够礼貌而已,而如果当他们对我们诉说困苦时,我们却摆出一副没有兴趣、心不在焉的神态,则是真正的、十足的不近人情。

4. 爱给人带来愉快,恨让人产生不快。

爱和快乐,总是能够令人愉快,不需要任何附加的乐趣,就能让我们感到满足和鼓励。

悲伤和怨恨,却总是让我们难以释怀,令人苦恼和痛心,强烈地需要用同情来平息和安慰。

5.是否赞同别人的意见不过是说自己的意见是否与它们一致而已。

我们对别人的情感或激情是否能够理解赞同,也是同样的理由。

6.人们是以自己的各种官能作为判断他人相同官能的尺度的。

我用我的视觉来判断你的视觉,用我的听觉来判断你的听觉,用我的理智来判断你的理智,用我的怨恨来判断你的怨恨,用我的爱来判断你的爱。

我没有、也不会有任何其他方法来判断它们。

7.虽然同情心是人类天生就有的,但是他从来不会为了落在别人头上的痛苦而让自己去面对相同的情况和情绪。

而且那种激发旁观者产生同情的想象只是暂时的。

8.交际和谈话也是心情平复和愉快的最好保护伞,对于自足和享受来讲,宁静的心情是不可或缺的。

隐居和喜欢深思的人,常一个人闷在家中,一味地回味自己的悲伤事或生气事,就算他们比别人仁慈、宽容,还有高尚的荣誉感,但却很少能像普通世人那样具有平静的心情。

9.旁观者努力体谅当事人的情感,当事人努力把自己的情绪降低到旁观者所能赞同的程度,通过这两种行为的努力,两种不同的美德得以确立。

道德情操论亚当斯密读书笔记在翻开《道德情操论》这本书之前,我对道德的理解还停留在表面,觉得它不过是一些约束人们行为的规范和准则。

然而,当我真正沉浸其中,才发现自己仿佛进入了一个全新的世界,一个关于人性、情感和道德的深邃世界。

亚当·斯密在书中指出,人的本性中不仅有自私的一面,还有同情他人、关心他人福祉的本能。

这让我想起了生活中的一件小事。

那是一个周末的午后,阳光透过斑驳的树叶洒在街道上。

我像往常一样去附近的菜市场买菜。

菜市场里人声鼎沸,各种吆喝声、讨价还价声交织在一起,充满了生活的烟火气。

我在一个蔬菜摊前停下,摊主是一位中年妇女,脸上带着憨厚的笑容。

我挑选了一些青菜,正准备付钱的时候,旁边传来了一阵争吵声。

原来是一位年轻的女士和一位卖鱼的摊主在争论。

女士看起来很生气,指责摊主缺斤少两。

摊主则一脸无奈,不停地解释说自己的秤没有问题。

周围的人开始围拢过来,七嘴八舌地发表着自己的看法。

我好奇地凑过去看了看。

只见那位女士手里拿着一条鱼,情绪激动地说:“我在家称过重量的,这鱼绝对没有你说的那么重!”摊主则一脸委屈:“妹子,我这做的是小本生意,怎么可能骗你呢?”就在这时,一位头发花白的大爷站了出来。

他不紧不慢地说:“别吵别吵,咱们来想个办法解决。

”大爷从自己的菜篮子里拿出一个便携式的小秤,说道:“咱们用这个秤再称称看。

”结果出来了,鱼的重量确实和摊主说的有出入。

摊主顿时红了脸,连忙道歉,并主动把差价补给了那位女士。

女士的脸色也缓和了下来,不再那么生气。

这件小事让我陷入了思考。

在这个小小的菜市场里,每个人都有着自己的利益诉求。

摊主想要多赚一点钱,这或许是出于生活的压力;而那位女士想要买到足斤足两的商品,这是她的合理权益。

然而,当出现矛盾的时候,是那位挺身而出的大爷,用一种公平、公正的方式解决了问题。

大爷的行为,不正是亚当·斯密所说的那种出于同情和正义的本能吗?他没有偏袒任何一方,只是希望事情能够得到妥善的解决,让大家都能满意。

斯密问题名词解释

嘿,你知道啥是斯密问题不?这斯密问题啊,就像是一个神秘的宝藏盒子,让人好奇得不行!

亚当·斯密,那可是大名鼎鼎的经济学家呀!他提出了两个看似有点矛盾的观点。

一方面呢,他在里说人都是自私自利的,都为了自己的利益去做事。

比如说,你看那些做生意的人,不就是为了赚钱嘛!但另一方面呢,在他另一本书里又说人是有同情心、有道德感的。

这就怪了呀,人到底是自私的还是有道德的呢?这就是斯密问题啦!

这就好比一个人,有时候特别贪吃,看到好吃的就忍不住想吃;可同时呢,他又很善良,看到别人有困难会主动去帮忙。

这两种特质怎么能同时在一个人身上呢?不奇怪吗?

很多人都对斯密问题展开了激烈的讨论和研究呢!就像一场精彩的辩论赛。

有人说,人就是复杂的呀,既有自私的一面,也有道德的一面。

就好像白天我们努力工作为了自己的生活,晚上却可能会去做志愿者帮助别人。

也有人说,这两者其实并不矛盾,自私是为了生存,道德是为了社会的和谐。

好比车子的两个轮子,都很重要。

我觉得吧,斯密问题真的很有意思,它让我们思考人的本质到底是什么。

我们每个人不都既有自私的时候,也有善良的一面嘛!我们不能简单地说人就是自私的或者就是有道德的。

这就好像一幅画,有明亮的色彩,也有灰暗的色调,组合起来才是完整的画面呀!

总之,斯密问题是经济学和哲学领域里一个非常值得探讨的话题,它让我们更深入地了解人类的行为和思想。

难道不是吗?。

论亚当·斯密伦理思想的特色

亚当斯密(AdamSmith)是著名的苏格兰哲学家和经济学家,也是古典自由主义学派的代表人物。

他是欧洲商品经济学的创始人,被认为是经济学的“祖师”,也是西方现代伦理思想的先导人物。

他的伦理思想受到了广泛的关注,他的伦理思想中蕴含着丰富且独特的思想内容,其特色和影响力深深地影响着西方和世界上的伦理思想。

亚当斯密的伦理思想是一个非常完整的体系。

他认为,社会行为是由一个人的本性决定的,只有把本性作为社会行为的基础,才能了解社会制度,了解人与人之间的关系。

斯密认为,人有一种自利本能,这种本能使得人们争取自己的利益,使社会保持着动态的均衡。

因此,斯密主张放弃政府的强制调节,把政府职能限制在促进公共利益的范围之内,学习社会力量调节和自我调节力量。

亚当斯密伦理思想的另一个特点是对劳动力市场和人性的分析。

斯密认为,劳动力市场是由供需决定的,劳动力的供求会决定劳动和资本的价值,也会决定企业利润的大小。

同时,斯密还强调了人性的潜在作用,他认为,世界上每个人都有公正的感受,因此人们应当追求公平与正义,这种追求是社会公正的基础。

斯密的伦理思想非常重要,他的思想深深地影响了西方伦理思想的发展方向,也为西方现代伦理思想奠定了基础。

他主张政府不该干涉经济,遵循自然规律,人们应当尊重自然力量,不该破坏自然界的和谐,以此实现公平和正义。

他的思想也对当今社会具有重要的现实意义,对当今社会伦理思想具有重要的借鉴意义和参考意义。

总之,亚当斯密的伦理思想包含着丰富的内容,其中蕴含了诸多高度的思想理念和重要的思想观点,具有深远的影响力和借鉴意义,值得我们深入研究。

亚当·斯密问题的利己主义思考摘要:本文的讨论要点在于人的行为动机的分析上。

在这一问题的分析中,首先对于“亚当·斯密问题”和利己主义作出相应的界定和说明,即:“亚当·斯密问题”是指在分析人们的行为动机上,归因于利己心理和利他心理的矛盾的这一问题;利己主义是指在个人行为动机的选择上,以满足自身需要为出发点。

在相关的界定和说明基础上,立足于外延宽泛的利己主义,具体阐述了“亚当·斯密问题”解决思路。

其中,如何实现利他行为和利己动机的同意这一问题,贯穿于各个思路,并且成为本文的讨论重点。

最后,根据本文对于解决“亚当·斯密问题”的分析思路,提出相关的现实要求,使得“亚当·斯密问题”的思考更具有现实意义。

关键词:亚当·斯密问题利己主义行为动机一、亚当·斯密问题的定义及相关说明这是著名经济学家熊彼特提出的一个问题。

在斯密的著作——《道德情操论》和《国富论》中,分析人们的行为动机上的归因存在差异,因此引发人们思考斯密的理论体系是自相矛盾。

斯密在《国富论》中指出调节经济行为的是由人们从利己心理出发的竞争行为,也称作“看不见的手”。

与此相反地,斯密在《道德情操论》中用同情的基本原理来阐释正义、仁慈、克己等一切道德情操产生的根源,说明道德评价的性质、原则以及各种美德的特征,并对各种道德哲学学说进行了介绍和评价,进而揭示出人类社会赖以维系、和谐发展的基础,以及人的行为应遵循的一般道德准则。

而“亚当•斯密问题”的核心就在于他对于人的行为动机认识的矛盾,是利己心理与利他心理的矛盾。

所以,所谓“亚当•斯密问题”,就是指在分析人们的行为动机上,归因于利己心理和利他心理的矛盾的这一问题。

其实,斯密《道德情操论》和《国富论》中,已经在“亚当•斯密问题”上有所解析,或者可以说是解决。

他在《道德情操论》中,提出了“自爱”(Self-love)这一基于个人利益的利己主义的概念。

理解“斯密问题”:人的本性究竟是什么?发表时间:2021-01-04T15:22:52.947Z 来源:《文化研究》2020年12月上作者:江亦然[导读] 亚当·斯密的两部著作《道德情操论》与《国富论》对后世在伦理和经济上的影响是巨大的,《国富论》作为现代经济学科的开山之作,其理论体系一直是教科书般的存在,《道德情操论》主要阐述的伦理道德问题,也一直作为人们为人处世的道德评判标准,这两者看似相矛盾的观点在亚当·斯密的理论体系之中其实并不是对立的,而是统一在人性之中。

四川成都西南民族大学哲学系江亦然 610000摘要;亚当·斯密的两部著作《道德情操论》与《国富论》对后世在伦理和经济上的影响是巨大的,《国富论》作为现代经济学科的开山之作,其理论体系一直是教科书般的存在,《道德情操论》主要阐述的伦理道德问题,也一直作为人们为人处世的道德评判标准,这两者看似相矛盾的观点在亚当·斯密的理论体系之中其实并不是对立的,而是统一在人性之中。

关键词亚当·斯密 ; 利己性 ; 利他性 ; 人性一、什么是“斯密问题”?英国经济学家、哲学家亚当·斯密在《道德情操论》中提出的同情心为道德起点的利他性,与其在《国富论》中提出的人受利益驱使的利己性原理之间存在相互矛盾或者不一致性的问题,进而形成了“亚当·斯密问题”。

“亚当·斯密问题”逐渐发展到现在包含了对亚当·斯密的经济学思想体系与伦理学思想体系之间关系的探讨研究。

关于“经济人”和“道德人”两者之间的关系上人的本性的探讨。

二、“斯密问题”的基本内涵《道德情操论》中将人的所有社会行为基础归结为人的同情,它传达给读者的是,人在追求物质利益的同时,要受道德观念的约束,这种利他的道德情操在人的心灵里是一直存在的,是人生来就具备的本性,它潜在的规范着人们的日常行为,这是人类天赋的本性之一。

在《国富论》中又将人的所有社会行为归结为人的自私,在产品制造上人们发现,个人从事自己擅长或者熟悉的工作,能更大的获取利益,即劳动分工能使人更加富裕,各自为了自己需要的东西而进行交换,是一种自私性,是为了使自己的利益最大化,亚当·斯密在《国富论》中说:“他是人性中某种倾向缓慢积累的结果,这种倾向就是互通有无、物物交换、互相交易,简言之,劳动分工产生的原因在于人性中进行交换的倾向”,这种倾向亚当·斯密认为都是人为自身利益的考虑,但是他同时又说这种自利心并不是处处都能用的,是被限制在特定环境当中,因为人是生活在这个社会当中的,没有人能脱离社会而独立存在,所以人首先应该是“社会人”,社会性才是人的第一性,追求财富增加的利己性是个人从事经济活动的动力,即人因特定环境成为“经济人”,但是市场上的价格“这只看不见的手”会把个人利己的行为,引导向有利于整个社会及经济中的路径上来。

亚当斯密的资料亚当·斯密(Adam Smith,1723年6月5日(受洗)-1790年7月17日),英国苏格兰哲学家和经济学家。

生于苏格兰伐夫郡的可可卡地,后进入格拉斯哥大学学习,1740年进入了牛津大学贝利奥尔学院,1746年离开牛津大学。

1748年开始于爱丁堡大学演讲授课。

年近30岁时第一次阐述了经济哲学的“明确而简易的天赋自由制度”,他后来将这些理论写入被简称为“国富论”的《国民财富的性质和原因的研究》一书里。

《国富论》是第一本试图阐述欧洲产业和商业发展历史的著作,在1776年出版。

1790年7月17日于爱丁堡去世。

亚当斯密的主要理论一、分工理论亚当斯密认为,分工的起源是由人的才能具有自然差异,那是起因于人类独有的交换与易货倾向,交换及易货系属私利行为,其利益决定于分工,假定个人乐于专业化及提高生产力,经由剩余产品之交换行为,促使个人增加财富,此等过程将扩大社会生产,促进社会繁荣,并达私利与公益之调和。

他列举制针业来说明。

“如果他们各自独立工作,不专习一种特殊业务,那么他们不论是谁,绝对不能一日制造二十枚针,说不定一天连一枚也制造不出来。

他们不但不能制出今日由适当分工合作而制成的数量的二百四十分之一,就连这数量的四千八百分之一,恐怕也制造不出来。

”分工促进劳动生产力的原因有三:第一,劳动者的技巧因专业而日进;第二,由一种工作转到另一种工作,通常需损失不少时间,有了分工,就可以免除这种损失;第三,许多简化劳动和缩减劳动的机械发明,只有在分工的基础上方才可能。

二、货币理论货币的首要功能是流通手段,持有人持有货币是为了购买其它物品。

当物物交换发展到以货币为媒介的交换后,商品的价值就用货币来衡量。

这时,便产生了货币的另一功能-价值尺度。

亚当斯密也谈到货币的储藏功能、支付功能。

但是,他特别强调货币的流通功能。

三、价值论提及价值问题,亚当斯密指出,价值涵盖使用价值与交换价值,前者表示特定财货之效用,后者表示拥有此一财货取另一财货的购买力。

关于亚当斯密的生平故事亚当斯密是著名的经济学家,他在经济学领域取得了辉煌的成就,那你知道亚当斯密的故事吗?下面是店铺为你搜集亚当斯密的故事,希望对你有帮助!亚当斯密的故事亚当斯密是苏格兰著名的经济学家,亚当斯密故事有很多,其中最为人所熟知的主要有三个,分别是:出生故事、创作故事以及婚姻故事。

关于亚当斯密的出生故事,其中最为人所困惑的便是他是在父亲去世之后出生的,他父亲的死亡时间众说纷纭,因而也增加了亚当斯密出生故事的神秘色彩。

关于亚当斯密的创作故事,估计鲜有人能够如同亚当斯密一般幸运了,亚当斯密原本是研究宗教文化和道德伦理的,但是阴差阳错却成为了赫赫有名的经济学家。

关于亚当斯密的婚姻故事,亚当斯密一生未娶也给人们留下了无尽的想象空间。

亚当斯密故事有很多,其中最著名的便是亚当斯密的创作故事。

亚当斯密虽然是一名名副其实的教授,但是他在当众演讲的时候却会出现口吃的症状。

而他著名的《国富论》的创作,其实也跟经济丝毫没有关联,亚当斯密创作之初,只是想要通过种种经济现象去解释人们的道德伦理,但是最终却导致了亚当斯密在经济学领域的巨大成功。

亚当斯密一生未娶,因而也曾被人们认为是同性恋。

亚当斯密自言他一生未娶是因为担心自己的母亲,还因为在长期的忘我工作中,早已经将书籍当做了妻子。

亚当斯密在生活中,并不是一个一丝不苟的人,据说他的书房很乱,书籍堆得遍地都是,只有亚当斯密能够快速地找到需要的书籍。

据传,亚当斯密还有一位终生知己,两个人相互勉励,也有着断臂之嫌。

亚当斯密的生平故事亚当斯密是一位著名的经济学家,因此亚当斯密的故事也主要体现在经济学方面。

亚当斯密的故事可以作为经济学中的寓言故事,对人有很多的启发性。

在亚当斯密看来,金钱并不是要自己享用才会感受到快乐,在有能力帮助他人的时候,帮助别人也会给自己带来快乐,这是源于亚当斯密对人性的一种肯定。

在亚当斯密看来,人的本性中本来就具有一种善良的本性,那就是发自内心的对他人的一种同情,这种同情不仅是一种关心,更是一种爱。

行为学笔记一20160502本性中的非理性怪癖为什么卖主的估价总比买主高?为什么你不愿意花高价买自己摇不到的中签号?“试用”促销是怎么绑住你的?“7天不满意全额退款”耍的什么把戏?所有权涉及我们生活的方方面面,并且以一种奇怪的方式塑造我们所做的事,我们大部分的生活故事,都可以用我们特定的所有物的增加与减少来讲述——我们得到什么,失去什么。

例如买卖房屋、汽车;还有我们工作的过程,其实也是在出卖我们的时间。

既然我们的人生的大部分都贡献给了所有权,但如何作出恰当的决定?例如买房子、汽车、衣服,我们都能作出理性的决定吗?不幸的是人们大都在黑暗中摸索,为何?人类本性中有三大非理性的怪癖。

第一种:我们对已经拥有的东西迷恋到不能自拔。

当你想卖掉自己的房子时,首先会回忆那些过去的时光,一股怀旧的热流涌遍了你的全身,你更加难以割舍,对其他物品也同样。

这种迷恋来的很快。

第二种:我们总是把注意力集中到自己会失去什么而不是得到什么。

当给自己的爱车定价时,想到更多的是自己会失去什么,而不是会得到什么(买来的钱可以买别的东西),所以标价时会高的离谱。

第三种:我们经常假定别人看待交易的角度和我们一样。

我们期望买我们东西的人也和我们有同样的情绪和回忆,所有权的独特个性,一是我们在某种事物上投入的精力越多,对它的感情越深(试用的魅力在于一旦拥有,就惧怕失去,最初是试用,过几天就当成是自己的了,变的难以割舍);二是在我们实际拥有所有权之前就对某物产生了拥有的感觉(如拍卖会上的竞价,决心想要就会失去理性的出价)。

对“所有权依恋症”还没听说有什么有效的治疗方法。

但认识到这一点就会有益处。

我们可以抵制诱惑。

用“非拥有的心态”来看待每一桩交易(特别是大笔的),把自己和感兴趣的物件拉开适当的距离。

有了这样的努力,虽然不能达到对物质世界的无欲无求,但至少对世间万物,尽量待之以平常心。