强心苷及抗心律失常药

- 格式:doc

- 大小:126.00 KB

- 文档页数:14

需要进行TDM的主要药物

§治疗药物监测:therapeutic drug monitoring,TDM

§§需要进行TDM的主要药物:

1.强心苷--地高辛、洋地黄毒苷

2.抗心律失常药--利多卡因、普鲁卡因胺、奎尼丁、乙胺碘呋酮、因卡胺、双异丙吡胺等

3.抗癫痫药--苯妥英钠、苯巴比妥、乙虎胺、卡马西平、丙戊酸钠

4.β受体阻断剂--普茶洛尔、美托洛尔、阿替洛尔

5.平喘药--茶碱、氨茶碱

6.抗抑郁药--丙咪嗪、阿米替林、去甲替林、多虑平等

7.抗躁狂症药--碳酸锂

8.解热镇痛药--阿司匹林、对乙酰氨基酚

9.抗生素--庆大霉素、链霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、氯霉素等

10.抗恶性肿瘤药--甲氦蝶呤等

11.免疫抑制剂--环孢素

12.利尿药--呋塞米(速尿)。

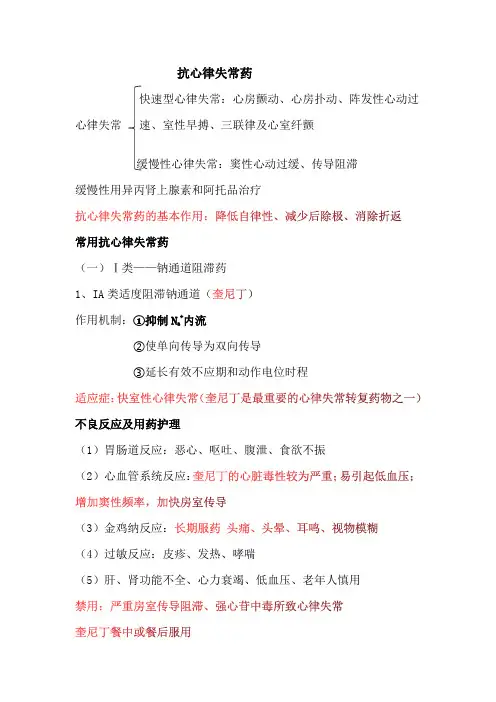

抗心律失常药

快速型心律失常:心房颤动、心房扑动、阵发性心动过心律失常速、室性早搏、三联律及心室纤颤

缓慢性心律失常:窦性心动过缓、传导阻滞

缓慢性用异丙肾上腺素和阿托品治疗

常用抗心律失常药

(一)Ⅰ类——钠通道阻滞药

1、IA类适度阻滞钠通道()

作用机制:①抑制N a+内流

②使单向传导为双向传导

③延长有效不应期和动作电位时程

不良反应及用药护理

(1)胃肠道反应:恶心、呕吐、腹泄、食欲不振

(2)心血管系统反应:

(3)金鸡纳反应:

(4)过敏反应:皮疹、发热、哮喘

(5)肝、肾功能不全、心力衰竭、低血压、老年人慎用

2、IB类轻度阻滞钠通道()

作用机制:轻度阻滞Na+内流,促进K+离子外流

不良反应及用药护理

禁用:严重房室传导阻滞、癫痫、伴有心动过缓的脑缺血综合征

IC类

药理作用:1、重度阻滞Na通道,抑制K+内流

2、轻度拮抗β—R

3、轻度阻滞Ca通道

作用机制:1、减慢心房、心室和浦肯野纤维的传导

2、降低浦肯野纤维及心室肌的自律性

3、延长有效不应期和动作电位时程

不良反应及用药护理

Ⅱ类药——β受体阻断药

适应症:对甲状腺功能及交感神经功能亢进引起的

特别适用于伴有

Ⅲ类药——延长动作电位时程药

作用机制:1、降低窦房结的自律性

2、阻断a、β—R

3、抑制心肌细胞复极过程

禁用:甲状腺功能障碍、碘过敏、心动过缓和房室传导阻滞者Ⅳ类药——钙通道阻滞药。

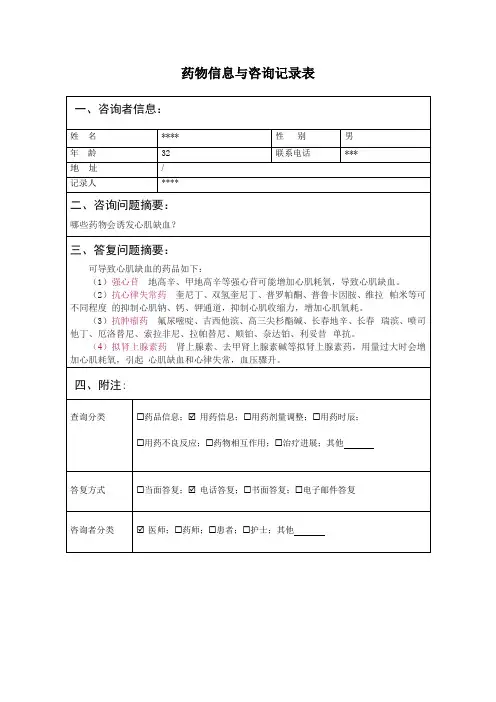

简述强心苷类药物的不良反应及防治原则

强心苷类药物是一类用于治疗心力衰竭、心律失常等疾病的药物,但如果不当使用或过量使用,可能会导致多种不良反应。

本文将简要介绍强心苷类药物的不良反应及防治原则,主要包括以下方面:

1.胃肠道反应

强心苷类药物可能会导致胃肠道反应,如恶心、呕吐、腹泻等。

这可能是由于药物刺激胃肠道黏膜所致。

为预防胃肠道反应的发生,建议在饭后服用药物,同时遵医嘱适当使用胃黏膜保护剂。

2.神经系统症状

强心苷类药物还可能引起神经系统症状,如头痛、眩晕、视力模糊等。

这些症状可能是由于药物干扰神经传导所致。

为减轻神经系统症状,建议避免长期使用强心苷类药物,同时遵医嘱使用血管扩张药等。

3.心律失常

心律失常是强心苷类药物的常见不良反应之一,包括室性期前收缩、非阵发性交界区心动过速、房性期前收缩、心房颤动及房室传导阻滞等。

为预防心律失常的发生,建议在用药期间密切监测心电图,遵医嘱使用抗心律失常药物。

4.药物中毒

过量使用强心苷类药物可能导致洋地黄中毒,这是一种严重的不良反应。

中毒症状包括恶心、呕吐、头晕、心律失常等。

为预防洋地黄中毒的发生,建议避免过量使用药物,同时注意监测血药浓度。

在

用药过程中如出现中毒症状,应立即停药并就医。

总之,强心苷类药物在使用过程中需注意不良反应的防治。

为确保用药安全有效,建议在医生的指导下使用药物,并密切监测不良反应的发生情况。

如有疑虑或出现不良反应,应立即就医并接受专业治疗。

强心苷名词解释天然药物化学

强心苷是一类天然药物,它以动物和植物细胞中存在的心律失常原因为基础,制备而成的化合物。

它也是一种抗心律失常药物,它能够抑制心律失常的发生,改善心肌的功能,从而促进心脏的正常功能。

它也可以预防心血管疾病,保护心脏,延缓心脏衰竭的发展。

强心苷的化学特性:它们的分子结构大多是糖结构的生物活性化合物,由一维分子链或多维分子链组成,能够形成金属配位物,并具有强烈的抗氧化和抗炎作用。

另外,强心苷还可以通过其内环状分子结构来抑制特定细胞靶点的反应,从而有效地促进心肌和血管完整性,缓解心血管疾病的发生。

此外,由于强心苷的具有良好的生物利用度,它们还能够降低血压,抑制血小板聚集,降低胆固醇、降低血液中的低密度脂蛋白,减少血管内壁上细胞增殖和脂质沉积,从而有效地减少心血管疾病的发生。

最后,强心苷也有若干临床应用,它们可以用来治疗高血压、心房颤动、心律不齐和冠状动脉粥样硬化等病症,这也使它们受到越来越多人的青睐。

综上所述,强心苷对于促进心脏的正常功能,预防心血管疾病有着重要的作用,其中的化学特性使它们有良好的生物利用度和临床应用,以及具有抗氧化和抗炎作用,是保护心脏的重要药物。

因此,要充分发挥强心苷的药效,就要科学合理地应用,以最大程度地满足人们的医疗保健需求。

(一)ⅠA类--奎尼丁(适度阻滞Na+通道)药理作用:抑制Na+内流,亦减少K+外流。

自律性下降,传导减慢,有效不应期延长广谱抗心律失常药,尤其是房颤、房扑的复律治疗及其后的维持窦性心律。

对植物神经的影响:α受体(-),M受体(-)奎尼丁不良反应:药理作用引起的:(1)心律失常:传导阻滞--心动过缓或室性早搏;(2)复极过长--早后除极(EAD)--多形性(尖端扭转行)室性心动过速甚至奎尼丁晕厥药物本身引起:(1)金鸡钠反应:耳鸣、头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、视力及听力减退等。

(2)过敏反应(二)ⅠB类--利多卡因、苯妥英钠、美西律(轻度阻滞Na+通道)利多卡因:药理作用:抑制Na+内流,促进K+外流降低自律性:浦肯野纤维,抑制4相Na+内流所致;传导性:治疗剂量时,正常心肌无影响,缺血心肌(抑制Na+内流)减慢,对血钾降低或受损而部分除极心肌的心肌,因促进K+外流使浦肯野纤维超极化,加速传导;有效不应期:相对延长,阻止2相Na+内流所致。

主要用于防治各种室性快速性心律失常。

如:室早,室速,室颤。

是治疗急性心梗引起的室性心律失常的首选用药。

此外,对各种器质性心脏病引起的室性心律失常均可使用。

苯妥英钠:药理作用与利多卡因类似与强心苷竞争Na+--K+--ATP酶,是强心苷中毒引起的室性心律失常的首选药。

对传导的抑制作用较利多卡因弱,尤其适用于伴房室传导阻滞的强心苷中毒。

体内过程不如利多卡因好控制,可以口服,注射剂刺激性较强,副作用较多。

(三)ⅠC类--普罗帕酮、氟卡尼(重度阻滞Na+通道)能明显降低0相上升最大速率而减慢传导速度。

抑制4相Na+内流而降低自律性。

广谱,对室上性和室性心律失常均有效。

有致心律失常作用,增加病死率,近年主张作为二线抗心律失常药使用。

(四)Ⅱ类--普萘洛尔(心得安)、美托洛尔药理作用:抑制交感兴奋,抑制Ca+、Na+内流,促进K+外流。

①β受体(-);②降低自律性:窦房结、房室结;③传导性(高浓度)减慢:较大剂量有膜稳定作用,减慢0相上升最大速率;④对房室结ERP有明显延长作用。

心律失常及抗心律失常药物心律失常是心动频率和节律的异常,它可分为快速型与缓慢型二类。

缓慢型心律失常可用阿托品或拟肾上腺素类药物治疗。

快速型心律失常比较复杂,它包括房性期前收缩、房性心动过速、心房纤颤、心房扑动、阵发性室上性心动过速、室性早搏、室性心动快速及心室颤动等。

本章主要讨论治疗快速型心律失常的药物。

电生理学机制心律失常主要是由于冲动形成异常和冲动传导异常,或两者兼有。

1.冲动形成异常——自律性增高自律性与4期舒张除极化速度、最大舒张电位及阈电位有关。

4相舒张除极化速度加快,阈电位下移或最大舒张电位变小,即与阈电位的差距减小,则自律性增高。

如交感神经兴奋,4相K+外流减少,促进Na+、Ca2+内流,使4相舒张除极化速度加快;心肌缺血缺氧时,心肌能量供应不足,Na+-K+泵功能不全,使细胞内失K+,最大舒张电位变小,同时4相K+外流减少,自律性增高;洋地黄中毒时Na+,K+-ATP酶受到严重抑制,细胞内失K+,同样也使自律性增高。

可出现各种期前收缩和阵发性心动过速等。

2.冲动传导异常——折返形成折返激动是指_次冲动下传后,又可沿着另一环行通路折回而再次兴奋原已兴奋过的心肌,折返激动是形成各种过速型心律失常的重要原因。

现以心室“浦肯野纤维-心室肌环路”为例加以说明(图23-1)。

正常情况下,窦房结下传的冲动经浦肯野纤维A、B两支,同时到达心室肌,同时消失在邻近心肌的不应期内,冲动不能继续传导而消失(图23-1a)。

但在病理情况下,浦肯野纤维分支可能发生单向传导阻滞,如B支发生病变,冲动传导到浦肯野纤维分别向A、B二支传导时,冲动只能沿A支下传到心室肌,心室肌细胞发生激动后,该冲动可逆行经B支传到A支;此时A支不应期已过,便再次产生兴奋,形成折返激动。

单个折返引起期前收缩,连续折返引起阵发性心动过速、扑动或颤动。

折返不仅发生在心室,也可发生在心房、房室交界区等,产生各种过速型心律失常。

此外,当局部病变时,某分支纤维有效不应期(ERP)缩短或传导减慢,或当邻近心肌纤维ERP不均一时,也可形成折返。