弘一法师解析

- 格式:ppt

- 大小:205.00 KB

- 文档页数:16

弘一法师法书赏析弘一法师法书赏析弘一法师(1880-1942年),俗姓李,名息,学名文涛,又名成蹊、广侯,字叔同、息霜,号漱筒、演音等,别署甚多。

祖籍浙江平湖,清光绪六年(1880年)九月二十日生于天津河东地藏庵(今河北区粮店街陆家胡同)一官宦富商之家。

1942年10月13日圆寂于泉州。

幼名成蹊,取“桃李不言,下自成蹊”之意。

学名文涛,字叔同。

法号弘一,世称弘一大师。

李叔同是我国新文化运动的前驱,近代史上著名的艺术家、教育家、思想家、革新家。

作为中国新文化运动的早期启蒙者,他一生在音乐、戏剧、美术、诗词、篆刻、金石、书法、教育、哲学、法学等诸多文化领域中都有较高的建树,并先后培养了一大批优秀艺术人才。

名画家丰子恺、音乐家刘质平等文化名人皆出其门下。

其父李筱楼,曾任吏部主事,后辞官经营盐业与钱庄,为津门巨富。

文涛5岁失父。

13岁知篆书,15岁能诗,17岁善治印,18岁与茶商女俞氏成婚。

戊戌变法失败时,有人说他是“康梁同党”,他遂携眷奉母南下,避居沪上城南草堂,加入城南文社。

22岁入南洋公学,从蔡元培受业。

课余参加京剧演出,还为沪学会补习科作《祖国歌》,并编有《国学唱歌集》。

光绪三十二年,为求救国之道,东渡日本留学。

到日本后,肄业于东京美术专科学校,主修油画,兼攻钢琴。

在日期间李叔同在由留日学生出版的《醒狮》杂志上发表文章,加入“随鸥吟社”并与本田种竹、森槐南、日下部鸣鹤等交流。

课余热心于话剧艺术活动,联合留东同学组织“春柳剧社”。

在校期间还参加“白马会”第12回展(1909年春)、第三回展(1910年春)。

在东京,他创办音乐期刊——《音乐小杂志》,发表所创作的歌曲多首。

1906年10月4日的日本的“国民新闻”报曾刊登关于李叔同的访问记以及肖像照片。

在写生课时,敢于冲破封建礼教的藩篱,被誉为我国新文化运动启蒙时期的急先锋。

宣统三年(1911年),文涛学成归国,先执教于天津高等工业学堂,任图案教员,后转到上海城东女学,讲授国文和音乐。

李叔同《弘一法师》李叔同弘一法师,俗名李叔同,清光绪六年(1880年)阴历九月二十生于天津官宦富商之家,1942年圆寂于泉州。

他是中国新文化运动的前驱,卓越的艺术家、教育家、思想家、革新家,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表,是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,又是国际上声誉甚高的知名人士。

他在音乐、美术、诗词、篆刻、金石、书法、教育、哲学、法学、汉字学、社会学、广告学、出版学、环境与动植物保护、人体断食实验诸方面均有创造性发展。

1880年10月23日生于天津,1942年10月13日卒于福建省泉州市。

原籍浙江平湖,从祖辈起移居天津。

父李筱楼(字小楼),道光甲辰(1884)进士,官吏部尚书,曾经业盐商,后从事银行业。

母亲姓王,为李筱楼侧室,能诗文。

李叔同5岁丧父,在母亲的扶养下成长。

1901年入南洋公学,受业于蔡元培。

1905年东渡日本留学,在东京美术学校攻油画,同时学习音乐,并与留日的曾孝谷、欧阳予倩、谢杭白等创办《春柳剧社》,演出话剧《茶花女》、《黑奴吁天录》、《新蝶梦》等,是中国话剧运动创始人之一。

1910年李叔同回国,任天津北洋高等工业专门学校图案科主任教员。

翌年任上海城东女学音乐教员。

1912年任《太平洋报》文艺编辑,兼管副刊及广告,并同柳亚子发起组织文美会,主编《文美杂志》。

同年10月《太平洋报》停刊,应聘任浙江两级师范学校音乐图画教师。

1915年任南京高等师范美术主任教习。

在教学中他提倡写生,开始使用人体模特,并在学生中组织洋画研究会、乐石社、宁社,倡导美育。

1918年8月19日,在杭州虎跑寺剃度为僧,云游温州、新城贝山、普陀、厦门、泉州、漳州等地讲律,并从事佛学南山律的撰著。

抗日战争爆发后,多次提出"念佛不忘救国、救国必须念佛"的口号,说"吾人所吃的是中华之粟,所饮的是温陵之水,身为佛子,于此之时不能共纾困难于万一"等语,表现了深厚的爱国情怀。

弘一大师的五句话摘要:1.弘一大师简介2.弘一大师的五句话概述3.详细解释五句话的内涵4.总结与启示正文:弘一大师,原名李叔同,是我国近现代著名的文学家、书法家和佛教居士。

他精通文学、艺术、音乐等多个领域,曾在多所学校任教,后剃度为僧,成为一代高僧。

他的智慧和教诲对后世产生了深远的影响。

今天,我们将通过弘一大师的五句话,来领略他的智慧。

1.“人生如梦,我努力向前。

”这句话道出了弘一大师对人生的理解,他认为人生如梦,一切都是过眼云烟。

但他并没有因此消极遁世,而是努力向前,积极面对生活。

这也启示我们,在短暂的人生中,要有目标,有追求,努力奋斗。

2.“知者悲,强者恕,勇者百折不挠。

”这句话概括了弘一大师的人生观。

知者悲,是指有智慧的人对世界和人生有深刻的认识,因此会产生同情和悲悯之心。

强者恕,是指内心强大的人能够宽容和谅解他人。

勇者百折不挠,是指勇敢的人面对困难和挫折,会坚持不懈地努力。

3.“学然后知不足,教然后之困。

”这句话强调了学习和教育的重要性。

只有通过学习,我们才能认识到自己的不足。

而教育他人,也会让我们发现自己的困惑和不足。

因此,我们应当珍惜学习的机会,努力提高自己,同时也要勇于教育他人,教学相长。

4.“道法自然。

”这句话体现了弘一大师的道家思想。

他认为,一切事物都应顺应自然,不强求,不执着。

只有顺应自然,才能达到内心的和谐与平静。

这也启示我们,在追求物质生活的同时,不要忘记关注自己的心灵,寻求内心的宁静。

5.“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

”这句话摘自《金刚经》,是弘一大师最为喜爱的一句话。

他认为,一切事物都是无常的,都是因缘而生、因缘而灭。

因此,我们应当看淡一切,不要执着于任何事物。

通过这五句话,我们可以看到弘一大师的智慧和胸怀。

他的人生观、价值观和哲学观为我们提供了宝贵的精神财富。

李叔同最有名的三句话弘一法师李叔同,是学术界公认的天才,不管是书画还是音乐、戏剧等,他都有着不小的成就,他前半生是翩翩公子,后半生是得道高僧。

他这一生的做人秘诀,归结于3句话:1、凡事不认真不收其效,不严肃不成其事,不献身不明其志。

2、责之外无胜人之数。

3、自强之外无上人之术。

弘一法师这3句话,说的是成功之道,如何做一个人上人,而想要成功还得靠自己。

第一句讲做事要用认真的态度对待,不可敷衍懈怠;第二句讲做事要严肃行事,按部就班,不可意气用事;第三句讲做事要以身作则,身体力行,不可嘴上功夫。

这3句话,凝结了弘一法师一生的智慧,一个人想要“时来运转”请悟懂并付诸于实践,如此一来,将来必能成就一番事业。

1880年李叔同出生于天津一个官宦富商之家。

父亲李世珍,与李鸿章、吴汝纶三人并称为晚清三大才子,后辞官经商,成为津门巨富。

李叔同出生时,父亲71岁,母亲17岁,据说当时有喜鹊口衔松枝送进房内,于是众人相传这是佛赐祥瑞,此子必有不凡。

他长大后也将这枚松枝视若珍宝,直到圆寂后,依然悬挂在修行禅房的墙壁上。

李叔同的父亲,在他很小的时候就去世了,在父亲的葬礼上,他见到了李鸿章这位大人物。

当时的他还是一个懵懂无知的孩童,李鸿章却说,这个孩子以后必成大器。

说者有心,听者更是有意。

从那以后,家人便以栋梁之材培养他,对他的管教很严格,对于他的学习管得也是非常的紧,期待他早日成为栋梁之才。

可青春时期的李叔同,有了些许叛逆,不知在什么时候他开始热衷看戏、唱戏、捧戏子,流连戏园,当铁杆票友,技痒时还喜欢“露一手”客串角色过过瘾。

李叔同出家前,曾家书,告诉妻子雪子,却对远在天津的发妻俞氏只字未提。

俞氏在报纸上看到消息后,连夜带着两个儿子,赶到杭州定慧寺,为再见李叔同一面,她带着儿子在门外跪了三天三夜。

弘一法师本愿了却俗尘,拂衣而去,两个儿子在门外磕头,磕得头破泪流,弘一法师不忍,最后传话道:“吾心已远却尘世,施主请回。

”他还说:执象而求,咫尺千里。

弘⼀法师(李叔同)推崇的品质弘⼀法师(1880-1942年),俗姓李,名息,学名⽂涛,⼜名成蹊、⼴侯,字叔同、息霜,号漱筒、演⾳等,别署甚多。

祖籍浙江平湖,清光绪六年(1880年)九⽉⼆⼗⽇⽣于天津河东地藏庵(今河北区粮店街陆家胡同)⼀官宦富商之家。

1942年10⽉13⽇圆寂于泉州。

幼名成蹊,取“桃李不⾔,下⾃成蹊”之意。

学名⽂涛,字叔同。

法号弘⼀,世称弘⼀⼤师。

李叔同是我国新⽂化运动的前驱,近代史上著名的艺术家、教育家、思想家、⾰新家。

作为中国新⽂化运动的早期启蒙者,他⼀⽣在⾳乐、戏剧、美术、诗词、篆刻、⾦⽯、书法、教育、哲学、法学等诸多⽂化领域中都有较⾼的建树,并先后培养了⼀⼤批优秀艺术⼈才。

名画家丰⼦恺、⾳乐家刘质平等⽂化名⼈皆出其门下。

1.虚⼼ 虚⼼⽵有低头叶,傲⾻梅⽆仰⾯花。

常⼈不解善恶,不畏因果,决不承认⾃⼰有过,更何论改?但古圣贤则不然。

今举数例:孔⼦⽇:“五⼗以学易,可以⽆⼤过矣。

”⼜⽇:“闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。

”蘧伯⽟为当时之贤⼈,彼使⼈于孔⼦。

孔⼦与之坐⽽问焉,⽈:“夫⼦何为?”对⽈:“夫⼦欲寡其过⽽未能也。

”圣贤尚如此虚⼼,我等可以贡⾼⾃满乎!2.慎独 群居防⼝,独处防⼼。

吾等凡有所作所为,起念动⼼,佛菩萨乃⾄诸⿁神等,⽆不尽知尽见。

若时时作如是想,⾃不敢胡作⾮为。

曾⼦⽈:“⼗⽬所视,⼗⼿所指,其严乎!”⼜引诗云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

”此数语为余所常常忆念不忘者也。

3.宽厚 泰⼭不让⼨壤,故能成其⼤;河海不择细流,故能就其深。

造物所忌,⽈刻⽈巧。

圣贤处事,惟宽惟厚。

古训甚多,今不详录。

4.吃亏 能受苦⽅为志⼠,肯吃亏不是痴⼈。

古⼈云:“我不识何等为君⼦,但看每事肯吃亏的便是。

我不识何等为⼩⼈,但看每事好便宜的便是。

”古时有贤⼈某临终,⼦孙请遗训,贤⼈⽈:“⽆他⾔,尔等只要学吃亏。

”5.寡⾔ 守⼝如瓶,防意如城。

此事最为紧要。

孔⼦云:“驷不及⾆”,可畏哉!古训甚多,今不详录。

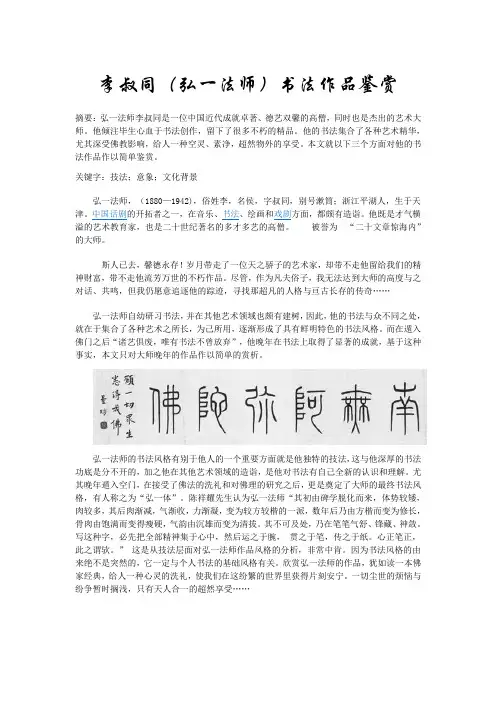

李叔同(弘一法师)书法作品鉴赏摘要:弘一法师李叔同是一位中国近代成就卓著、德艺双馨的高僧,同时也是杰出的艺术大师。

他倾注毕生心血于书法创作,留下了很多不朽的精品。

他的书法集合了各种艺术精华,尤其深受佛教影响,给人一种空灵、素净,超然物外的享受。

本文就以下三个方面对他的书法作品作以简单鉴赏。

关键字:技法;意象;文化背景弘一法师,(1880—1942),俗姓李,名侯,字叔同,别号漱筒;浙江平湖人,生于天津。

中国话剧的开拓者之一,在音乐、书法、绘画和戏剧方面,都颇有造诣。

他既是才气横溢的艺术教育家,也是二十世纪著名的多才多艺的高僧。

被誉为“二十文章惊海内”的大师。

斯人已去,馨德永存!岁月带走了一位天之骄子的艺术家,却带不走他留给我们的精神财富,带不走他流芳万世的不朽作品。

尽管,作为凡夫俗子,我无法达到大师的高度与之对话、共鸣,但我仍愿意追逐他的踪迹,寻找那超凡的人格与亘古长存的传奇……弘一法师自幼研习书法,并在其他艺术领域也颇有建树,因此,他的书法与众不同之处,就在于集合了各种艺术之所长,为己所用,逐渐形成了具有鲜明特色的书法风格。

而在遁入佛门之后“诸艺俱废,唯有书法不曾放弃”,他晚年在书法上取得了显著的成就,基于这种事实,本文只对大师晚年的作品作以简单的赏析。

弘一法师的书法风格有别于他人的一个重要方面就是他独特的技法,这与他深厚的书法功底是分不开的,加之他在其他艺术领域的造诣,是他对书法有自己全新的认识和理解。

尤其晚年遁入空门,在接受了佛法的洗礼和对佛理的研究之后,更是奠定了大师的最终书法风格,有人称之为“弘一体”。

陈祥耀先生认为弘一法师“其初由碑学脱化而来,体势较矮,肉较多,其后肉渐减,气渐收,力渐凝,变为较方较楷的一派,数年后乃由方楷而变为修长,骨肉由饱满而变得瘦硬,气韵由沉雄而变为清拔。

其不可及处,乃在笔笔气舒、锋藏、神敛。

写这种字,必先把全部精神集于心中,然后运之于腕,贯之于笔,传之于纸。

心正笔正,此之谓欤。

弘一法师:人生的幸与不幸

人生最不幸处,是偶一失言,而祸不及;偶一失谋,而事幸成;偶一恣行,而获小利。

后乃视为故常,而恬不为意。

则莫大之患,由此生矣。

物忌全胜,事忌全美,人忌全盛。

安莫安于知足,危莫危于多言。

无心者公,无我者明。

以淡字交友,以聋字止谤;以刻字责己,以弱字御侮。

事不可做尽,言不可道尽。

学一分退让,讨一分便宜;增一分享用,减一分福泽。

恩怕先益后损,威怕先松后紧。

涵容以待人,恬淡以处世。

必有容,德乃大;必有忍,事乃济。

以虚养心,以德养身,以仁义养天下万物,以道养天下万世。

不为外物所动之谓静,不为外物所实之谓虚。

刘念台云:“涵养,全得一缓字,凡言语、动作皆是。

”应事接物,常觉得心中有从容闲暇时,才见涵养。

逆境顺境看襟度,临喜临怒看涵养。

于作事,必克己谨严,要做到极致。

于生活,应戒绝奢华,一切从简。

不自重者取辱,不自畏者招祸。

事当快意处须转,言到快意处须住。

何以息谤?曰:无辩。

何以止怨?曰:不争。

处事须留余地,责善切戒尽言。

喜闻人过,不如喜闻己过。

乐道己善,何如乐道人善。

恶莫大于纵己之欲,祸莫大于言人之非。

以言语讥人,取祸之大端;以度量容人,集福之要术;以势力折人,招尤之未远;以道德化人,得誉之流长。

以舍为有,则不贪;以忙为乐,则不苦;以勤为富,则不贫;以忍为力,则不惧。

弘一大师的五句话摘要:1.弘一大师简介2.弘一大师的五句话及其含义2.1 一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观2.2 行亦禅,坐亦禅,语默动静体安然2.3 诸法因缘生,诸法因缘灭。

我佛大沙门,常作如是说2.4 凡所有相,皆是虚妄。

若见诸相非相,即见如来2.5 以佛智慧力,演说诸法无我,及如来藏不生不灭正文:弘一大师,原名李叔同,是我国近现代著名的佛教家、书法家、音乐家、教育家。

他精通佛法,善于用简洁明了的语言诠释佛教教义。

本文将详细解读弘一大师的五句话,以期带给大家对佛教智慧的领悟。

1.一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观这句话出自《金刚经》,意指世间一切事物都是因缘而生,因缘而灭,没有固定的实体,如同梦境、幻影、泡沫、露水、闪电一样短暂易逝。

我们应当以这种观点来看待世间万事万物,从而放下执着,达到解脱。

2.行亦禅,坐亦禅,语默动静体安然这句话强调了禅修并不局限于某种形式,无论行住坐卧、言语动静,只要内心保持平静、专一,都可以进行禅修。

这告诉我们在日常生活中,我们都可以修行,锻炼自己的心性。

3.诸法因缘生,诸法因缘灭。

我佛大沙门,常作如是说这句话阐述了佛教的因缘法则,世间一切事物都是因缘而生,因缘而灭。

这揭示了事物的无常性,教导我们要看破生死轮回,明了生死无常,从而珍惜生命,努力修行。

4.凡所有相,皆是虚妄。

若见诸相非相,即见如来这句话出自《金刚经》,提醒我们不要被事物的表象所迷惑,要看到事物的本质。

只有超越对表象的执着,才能见到真实,见到佛性。

5.以佛智慧力,演说诸法无我,及如来藏不生不灭这句话表达了佛教的核心教义之一——无我。

佛教认为,世间一切事物都没有固定的实体,都是因缘而生、因缘而灭,不断变化的。

只有认识到了无我,才能超脱生死轮回,达到涅槃的境地。

通过以上对弘一大师这五句话的解读,我们可以对佛教的智慧有更深入的理解。

弘一大师的五句话弘一大师是中国近现代佛教史上的重要人物,他的教诲和思想对佛教界产生了深远的影响。

在他的教诲中,有五句话尤为著名,这些话反映了他对人生、修行和社会的深刻思考。

下面我将列举这五句话,并对其含义进行解析。

1. 忍辱负重,以正心安定:这句话强调了忍耐和坚韧的重要性。

无论面对何种困境或挫折,我们都应该以正直的心态来应对,保持内心的平静和安定。

这样的修行可以帮助我们超越痛苦和欲望,达到内心的自由和平静。

2. 修行在人间,利益在世间:这句话强调了修行和社会责任的结合。

弘一大师认为,修行不应该只停留在个人的修行上,而应该与社会的利益相结合。

我们应该积极参与社会事务,为社会做出贡献,帮助他人解决问题,以实际行动来践行佛法的教义。

3. 慈悲为怀,善念常在:这句话强调了慈悲和善念的重要性。

弘一大师认为,慈悲是佛教中最重要的品德之一。

我们应该以慈悲的心态对待他人,包容他人的缺点和错误,帮助他人解决困难。

同时,我们还应该时刻保持善念,培养积极向上的思维方式,避免负面情绪的侵扰。

4. 心存感恩,报恩常在:这句话强调了感恩和回报的重要性。

弘一大师认为,我们应该对生活中的一切给予感恩之心,包括我们的父母、师长、朋友和社会。

同时,我们也应该通过自己的行动来回报他人的恩情,帮助他人实现他们的愿望和目标。

5. 慎独,知足常乐:这句话强调了慎独和知足的重要性。

弘一大师认为,我们应该慎独地面对自己的内心,反思自己的行为和思维方式。

同时,我们也应该知足常乐,不要过于追求物质财富和名利地位,而是要追求内心的平静和满足。

这五句话体现了弘一大师对于人生和修行的深刻思考,它们不仅适用于佛教徒,也适用于所有人。

我们应该将这些教诲融入到自己的生活中,努力成为一个有慈悲心、善良心的人,为社会做出贡献。

通过修行和实践,我们可以不断提升自己的境界,实现内心的自由和平静。

弘一大师的教诲将继续指引我们的人生道路,让我们在忙碌的现代社会中找到平衡和内心的安宁。

弘一法师及其十大金句弘一法师简介弘一法师,俗名李叔同,祖籍浙江平湖,1880年10月23日出生于天津。

他是中国新文化运动的前驱,在诸多领域都有卓越成就:- 艺术领域:在音乐方面,他是中国现代音乐启蒙者,第一个用五线谱作曲的中国人,创作了许多经典歌曲,如《送别》“长亭外,古道边,芳草碧连天”,其旋律优美,歌词富有诗意,传唱至今。

同时还创办了中国最早的音乐杂志《音乐小杂志》。

在美术领域,他是中国现代美术之先驱,中国油画之鼻祖,擅长油画、水彩等,有山茶花、少女像等作品,还将西洋画的人体模特引入中国美术教学。

在戏剧方面,他是中国话剧的开拓者之一,创办了中国第一个话剧演出团体“春柳社”,并主演了《茶花女》等话剧。

- 教育领域:他培养出了丰子恺、潘天寿、刘质平等大批著名艺术家,在天津工业学堂、浙江省立第一师范学校等任教时,传授美术、音乐知识,对学生影响深远。

- 文学领域:他的诗词创作造诣颇高,年少时就写出“人生犹似西江月,富贵终如草上霜”这样的诗句,展现出早熟的人生思考。

- 书法领域:其书法风格独特,“由艺术升华到宗教”之后,摒除才艺,惟书法不废,所写的书件,大多是佛号或经偈,不乏人生警语。

楷书胎息北魏《张猛龙碑》,笔势开张;隶书厚重;篆书临过多种碑帖。

1918年,39岁的李叔同于杭州西湖虎跑定慧寺出家,法名演音,号弘一。

出家后,他钻研律部,严持清苦的戒律,成为中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,被佛门称为“重兴南山律宗第十一代祖师”。

1942年10月13日,弘一法师圆寂于泉州温陵养老院,临终前写下“悲欣交集”四字。

弘一法师十大金句- 关于人生空性与随缘:“真不忍心想告诉你,这个世界只是一场梦,你一辈子执着的子女、亲人,只是你的一个缘。

你一辈子放不下的家庭,只是你生命中的一个驿站。

你所追求的感情和名利,只是自我意识的幻影。

当你梦醒来的时候,空空如也,满世界都是你的,整个世界都又是空的”,这句话提醒人们不要过于执着于尘世的种种,一切皆如梦幻泡影。

写李叔同的文章每个人都有肉身每一个肉身都是一座庙点亮灵魂的灯李汉荣①李叔同(弘一法师),是近代中国少有的圣人之一。

我读他的传记,知道他也是由迷而悟,由俗而圣的;需要修行,也需要不断突破、升华,并在升华而达到的境界里全身心沉浸,身心俱净,表里清澈,灵与肉均进入另一种状态。

那或许是荣辱皆忘、魂天归一的大化之境,或许是悲天悯人、慈爱盈胸的大爱之境。

②在他未成圣之前,也即他“俗”着的时候,从他的照片里看,他那时不过是一个高雅的、有出息的“俗人”而已。

而到他心有所属以后,李叔同渐渐变成了弘一法师,从照片上看,他终于完全退尽俗气,整个儿看,从形与神,灵与肉,从看不见的精神内核的深处,透露出的是无比高洁的、完全精神化了的气息。

那个肉身的李叔同、世俗的李叔同似乎已经蒸发了,留下的是一个纯粹的弘一法师——一个从自己内心深处发出精神之光来照耀这个世界——这样的人,就是生命被信仰照亮的人,也就是“道成肉身”。

他的身体成为了一座庙宇,守着这座庙不是他活着的目的,他是要在这庙里点亮一盏心灯,供奉一颗伟大的灵魂,并用这心魂的光芒照亮存在的暗夜,照亮一切未明的事物,让生命和宇宙彰显出神圣的意味——这才是活着的目的和意义。

③说到“肉身”这座庙,我们每一个人都有一座。

现在的人越来越注重肉身、越来越轻淡灵魂,以至于许多人仅有一具无灵之躯了。

肉身的装饰、肉身的充填、肉身的快感,成了唯此为大的事,而肉身之内,只剩下层出不穷的欲望和本能冲动。

许多哲学家说现代商业社会的人不过是一些没有灵魂的“欲望之躯”,可谓点中要害。

我们看到,多少人把肉身这座庙装饰得五色迷眼,打造得金碧辉煌,而庙里除了欲望,却没有灵魂的位置,没有灯的位置,基本上是一座空庙、一座黑庙。

想来,真是有些虚妄,我们千方百计收拾着一座这样的庙,到头来庙一倒,就什么都没有了。

天生了人的肉身这座庙,人一方面要维修好这座庙,同时要在庙里点敬灵魂之“灯”。

点亮灵魂的灯,能使我们意识到头顶的星空和内心的道德律的深沉召唤;点亮灵魂的灯,能让我们感悟到不因我们离去而消失的永恒的东西——那种庄严感、神圣感。

[键入文字]从风流才子到一代高僧:弘一法师李叔同简介弘一法师,在俗时的名字叫李叔同,青年时是一个进出名场、潇洒无羁的风流才子,后半生成为芒鞋布衲、苦修律宗的空门高僧。

他被林语堂誉为那个时代最有才华的天才之一,也因为其剧变的人生轨迹,而被世人视作是一个传奇。

林语堂:“李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。

”张爱玲:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此地谦卑。

”在中国近百年文化发展史中,弘一大师李叔同是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

1918 年的春天,一个日本女人和她的朋友,寻遍了杭州的庙宇,最终在一座叫虎跑的寺庙里找到了自己出家的丈夫。

38 岁的他原来是西湖对岸,浙江省立第一师范学校的教员,不久前辞去教职离开学校,在这里落发为僧。

十年前他在日本留学时与妻子结识,此后经历了多次的聚散离合,但这一次已经是最后的送别,丈夫决定离开这繁华世界,皈依佛门。

几个人一同在岳庙前临湖素食店,吃了一顿相对无言的素饭,丈夫把手表交给妻子作为离别纪念,安慰她说,你有技术,回日本去不会失业。

岸边的人望着渐渐远去的小船失声痛哭,船上的人连头也没有再回过一次。

这是1957 年3 月7 日,登载在《文汇报》上的文章,《我也来谈谈李叔同先生》,文章出自叔同老友,近代教育家黄炎培先生之手,写的是他亲眼所见,朋友与妻子诀别的一幕。

五年前,李叔同创作了歌曲《送别》,歌词意境之高,让人叹服。

但没想到,这些文1。

01不执着,天地自在“凡是你想控制的,其实都控制了你,当你什么都不要的时候,天地都是你的。

”很多时候,我们拼命追求某些东西,却往往因为过度执着,失去了真正的自由。

弘一法师提醒我们,不要被欲望控制,懂得放下,才能拥有心灵的自由。

02看淡得失,人生轻松“不要害怕失去,所有失去的本来就不属于你。

”人生中的许多烦恼,其实源于我们对失去的恐惧。

弘一法师教导我们,看淡得失,不要执着于已经逝去的东西,反而能让我们内心得到解脱,生活变得更加从容。

03顺其自然,随遇而安“留得住的无需用力,留不住的无需费力。

”有些事情,无论我们多么努力,最终结果仍不尽人意。

与其过分纠结,不如随缘而行,做到心安理得、心甘情愿,才是真正的智慧。

04不念不怨,心平气和“思,只会庸人自扰;念,不过是自寻烦恼。

”缘分的来去并不由人掌控。

与其反复思念已逝去的缘分,不如学会释然。

弘一法师告诉我们,放下执念,生活才会轻松自在。

05内心强大,生活不苦“生活之苦,苦在执着;生活之难,难在放下。

”很多时候,真正让我们痛苦的并不是外界的事物,而是我们内心的执念。

如果能放下执着,坦然面对得失,我们就能在生活中找到平静与幸福。

06一切自有最好的安排“冥冥之中自有天意,一切都是最好的安排。

”当事情不如意时,不要急着沮丧或抱怨。

弘一法师相信,每一件事的发生都有它的道理,一切都是命运的安排,也许正是因为这个安排,我们才能得到更好的成长和改变。

07理解他人,包容世界“没有好坏,没有对错,只是他们处在不同的能量频率当中。

”当我们学会理解和包容身边的人,不再过分纠结对错,生活就会变得简单得多。

慈悲与包容,正是通向内心平静的重要途径。

08缘分聚散,顺其自然“前世相欠,今生才会相见。

”人与人之间的缘分,聚散有时。

如果能够明白缘起缘灭是自然规律,就不会再执着于过去的纠缠,内心会多一份洒脱与自在。

09善良是最好的修行“你只管善良,不要去怨恨别人。

”因果循环,不用担心自己被伤害或不公正对待。

弘一大师李叔同:半世潇洒半世僧谢和琛“少年时做公子,像个翩翩公子;中年时做名士,像个名士;做话剧,像个演员;学油画,像个美术家;学钢琴,像个音乐家;办报刊,像个编者;当教员,像个老师;做和尚,像个高僧。

”——丰子恺《我的老师李叔同》“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落,一斛浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

”淡淡的笛音吹出了离愁,幽美的歌词写出了别绪,听来让人百感交集。

这首广为传唱的歌曲就是李叔同的代表作。

李叔同被丰子恺称赞为“文艺的园地,差不多被他走遍了”,后来他遁入空门,法号弘一。

1942年10月的一天下午,泉州的温陵养老院的晚晴室中,沉疴久病的弘一法师临终弥留之际,他挥毫作书“悲欣交集”四字后右肋而卧,安详圆寂,走完了他辉煌而充满传奇色彩的一生。

四个字中蕴含了他对人生的多少难以言传的感慨,至今谁又能说得清呢?传奇的身世弘一法师李叔同,祖籍浙江平湖,1880年出生于天津。

父亲李筱楼是同冶时期的进士,曾官吏部。

李叔同排行第三,幼名成蹊。

他五岁时。

73岁的老父因病去世,母亲王氏是父亲四个妻子中最小的妾室,时年25岁。

就这样,一个身卑位贱的年轻寡妇带着幼年的挛叔同,在这样一个中国传统的旧式大家庭中艰辛度日。

因此,依母教养成人的李叔同对母亲终生孝敬和怀念。

也许正是李叔同幼年丧父的悲苦和“庶出”身份的低微,小时候的李叔同就显出不同于人的特殊性情:他常常趋于偏激。

他从小就喜欢养猫,甚至爱猫如痴。

不仅养了许多只,并且敬猫如同敬人。

直到他十几年后去日本留学,仍未改变自己奇特的个性。

一次,他竟突然专门给家里发了一封急电,询问自己养的那些猫是否平安。

李叔同幼年聪慧过人,五岁便跟随母亲习诵古诗格言,六七岁时即攻读《昭明文选》,居然能朗朗成诵,人多异之。

八九岁时,他的侄媳曾与当地居士学习佛教《大悲咒》、《往生咒》等,他从旁听之,不久也能背诵。

十岁始读《古文观止》和《四书》、《尔雅》,尤喜《说文解字》,并开始临摹篆贴。

弘一法师李叔同弘一法师李叔同是中国近、现代史上一个极富传奇色彩而又颇有争议的人物。

从来没有一个人能像他那样才华横溢、学贯中西,也从来没有一个人能像他那样凭借其生前超常的智慧给世人以无限的思索和追仰。

研究他的一生对于了解上个世纪知识分子的精神追求具有重要意义。

李叔同,本名李文涛,叔同为其字,弘一是其出家后的法号。

生于清光绪六年(1880年),卒于1942年秋,浙江平息人。

作为“二十文章惊海内”的大师,李叔同集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学等于一身。

他在多个领域,都首开中华灿烂文化艺术之先河。

他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者,其所创作的《送别歌》历经几十年传唱经久不衰。

他是中国一个开创裸体写生的教师。

另外,他还是中国话剧的鼻祖。

用他的弟子丰子恺的话说:“文艺的园地,差不多被他走遍了。

”除去童年时期(据说,李叔同天生聪慧,7岁攻读《文选》,即能“琅琅成诵”,8岁从其乳母背诵《名贤集》格言:“高头白马万两金,不是亲来强求亲,一朝马死黄金尽,亲者如同陌路人。

”不但能背诵如流,而且能通晓其义。

),李叔同的一生大约可以分为三个阶段:第一阶段是从15岁到26岁(1894-1905)这十年,包括他在天津求学,到上海参加“城南文社”,考入南洋公学等求知历程。

这是他比较系统接受儒学经典,吸纳“新学”,全方位开发智慧的十年。

用丰子恺的话说,就是他充分享受物质生活的十年。

这一时期他写下了大量忧国忧民,充满入世精神,甚至带有偾世嫉俗激进色彩的诗文。

如写于1901年的《辛丑北征泪墨》,五律《透风愁不成寐》等。

这一时期的李叔同积极用世,奋发有为。

公元1905年,李叔同的生母王夫人在上海病逝。

李叔同认为自己的“幸福时期已过”,于是东渡日本留学,开始了他人生第二阶段的追求。

这一阶段包括他在日本东京留学六年,回国后在杭州省立第一师范学校任教七年,即从26岁到39岁(1905-1918)的13年间。

这是他生命最辉煌的时期,也是他艺术创造的颠峰时期。

弘一法师(大师李叔同)弘一法师,一个文化贵族,一个精神贵族。

在他身上。

博雅的知识教养,淡泊的人生态度,纯粹的精神追求,严谨的生活仪轨,浓烈的社会情怀,独立的精神取向,体现了中国文化传统对个体价值和精神自由的尊重,也体现出传统知识精英注重道德修养、注重社会责任的文化性格。

大师的一生。

展示了一个精神贵族对理想与信念执著的守望,也从一个角度诠释了人生最根本的价值和意义,实则成为那个时代一个特定的文化符号,永久地定格在后人的记忆中。

大师已去,留下的只是一个渐行渐远的背影。

他以生命谱写的中国传统贵族精神的挽歌,已经成为旷世绝唱。

然而,时间长河的流逝,非但不能拉开今人与大师的距离,反而让我们更真切地感受到他的存在。

弘一大师的前世今生,演绎了一个真正的贵族故事。

(弘一法师,俗名李叔同,他是中国新文化运动的前驱,卓越的艺术家、教育家、思想家、革新家,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表,是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,又是国际上声誉甚高的知名人士。

李叔同是“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书、画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。

同时,他在教育、哲学、法学、汉字学、社会学、广告学、出版学、环境与动植物保护、人体断食实验诸方面均有创造性发展。

南京大学历史上第一首校歌——南京高等师范学校校歌就是由他谱曲的,所创作的《送别歌》,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。

卓越的艺术造诣,先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘质平等一些文化名人。

他苦心向佛,过午不食,精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。

他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富,他的一生充满了传奇色彩,他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。

太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。

赵朴初评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。

”林语堂:“李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。