电影《罗生门》中的人性浅析

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:2

《罗生门》人物心理分析《罗生门》人物心理分析《罗生门》不愧是史上著名的心理悬疑电影。

整个影片围绕一宗案件的披露展开,衔接了四个人对真相的叙述。

中,四个叙述者各执一词,讲述了四个不同的故事。

那真相究竟是怎样的呢?首先,我们理清一下案件。

案发三天后,武士的尸体被樵夫发现。

到此时,可以确定的事实有:1.女人被强暴;2.武士死亡(自杀或他杀);3.强盗和女人都活着,并且出现在公堂上;4.匕首不翼而飞。

至于案发当时的其他细节四个叙述者都有不同的杜撰,而真相只有一个。

真理永远都是相对的,局中人总是向局外人诉说着不同的故事。

这源于局中人在面对局中的矛盾时都是脆弱的,无法正视自我,在自我肯定和自我诠释的无意识动机驱动下,局中人便采用否认、升华等防御机制来寻求内心平衡,从而出现了欺骗自己、欺骗他人等不诚实和自私的举动。

影片中之所以出现不同的故事版本,根源于当事人的立场和动机不同。

我们先来推断一下匕首的去向。

樵夫在开堂证供中便矢口否认自己看到除女帽、武士帽、绳子和护身符盒子之外的其他东西,并声称自己第一个发现了武士尸体并报官,其反应带有一定的伪装性。

在罗生门避雨时,樵夫表现的非常迷茫,因为三个当事人在公堂上讲述了不同的故事,他大惑不解。

最后,在乞丐的逼问下,他讲出了看似最后真相的另一版本故事。

从樵夫一连串的反应我们可以断定匕首被其拿走。

而他在公堂上的说辞只是为自己开脱,在罗生门的大惑不解也只是为了迷惑和尚和乞丐。

关于樵夫的叙述有两种可能:1.他并未看见事情真相,只看见尸体和其他东西,偷走了匕首,而他的叙述纯属自己猜测,服务于为自己开脱,有转移注意力讨好乞丐的意味;2.他看见了事实真相,但因自己偷走匕首,便隐瞒了此细节,但其他叙述属实;3.他看见了事实真相,但出于其他原因(如被最后在场的当事人发现并用匕首贿赂)并未说出,此种可能性较低。

这种推断且作为最后的对比和辅证。

让我们且放下当事人的说辞,按照人物的心理根据各种迹象进行分析和判断:在封建社会的日本,武士尚有一定的社会地位,高于普通农民和商人,从武士夫妇的装束以及武士想买强盗的剑和镜子我们也可以看出他们家境还算不错。

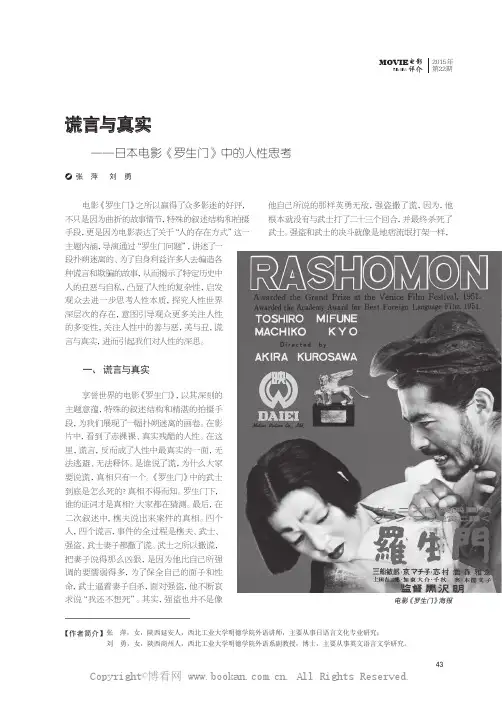

43MOVIE REVIEW 电影评介2015年第22期电影《罗生门》海报谎言与真实——日本电影《罗生门》中的人性思考张 萍 刘 勇电影《罗生门》之所以赢得了众多影迷的好评,不只是因为曲折的故事情节,特殊的叙述结构和拍摄手段,更是因为电影表达了关于“人的存在方式”这一主题内涵,导演通过“罗生门问题”,讲述了一段扑朔迷离的、为了自身利益许多人去编造各种谎言和欺骗的故事,从而揭示了特定历史中人的丑恶与自私,凸显了人性的复杂性,启发观众去进一步思考人性本质,探究人性世界深层次的存在,意图引导观众更多关注人性的多变性,关注人性中的善与恶,美与丑,谎言与真实,进而引起我们对人性的深思。

一、 谎言与真实享誉世界的电影《罗生门》,以其深刻的主题意蕴,特殊的叙述结构和精湛的拍摄手段,为我们展现了一幅扑朔迷离的画卷。

在影片中,看到了赤裸裸、真实残酷的人性。

在这里,谎言,反而成了人性中最真实的一面,无法逃避、无法释怀。

是谁说了谎,为什么大家要说谎,真相只有一个。

《罗生门》中的武士到底是怎么死的? 真相不得而知。

罗生门下,谁的证词才是真相?大家都在猜测。

最后,在二次叙述中,樵夫说出来案件的真相。

四个人,四个谎言,事件的全过程是樵夫、武士、强盗、武士妻子都撒了谎。

武士之所以撒谎,把妻子说得那么凶狠,是因为他比自己所强调的要懦弱得多,为了保全自己的面子和性命,武士逼着妻子自杀,面对强盗,他不断哀求说“我还不想死”。

其实,强盗也并不是像他自己所说的那样英勇无敌,强盗撒了谎,因为,他根本就没有与武士打了二十三个回合,并最终杀死了武士。

强盗和武士的决斗就像是地痞流氓打架一样,【作者简介】张 萍,女,陕西延安人,西北工业大学明德学院外语讲师,主要从事日语言文化专业研究;刘 勇,女,陕西商州人,西北工业大学明德学院外语系副教授,博士,主要从事英文语言文学研究。

外国电影评论Forein Film Review其实,两个人的内心都比较懦弱和害怕,在这一点上没有任何区别,根本不像他们自己所描绘的那样英勇。

罗生门影评(精选5篇)第一篇:罗生门影评罗生门观后感著名导演黑泽明的《罗生门》,是一部对于人性探讨的电影。

黑白的电影画面中充满的是对诡异变化的人性的多方位拷问,此外这部影片的叙述方式也十分独特。

影片开头就是一场磅礴大雨,一位乞丐,一位僧人和一位樵夫在破败的罗生门下躲雨。

随着樵夫的“我不明白……我真的不明白。

”开始了一桩命案的回忆。

而在叙述期间又不断在公堂,案发现场和罗生门之间转换,形成了一种时空的交错感。

但是,故事发生的源头只是乞丐,樵夫和僧人在罗生门下避雨的故事,而且影片结尾也是雨停了,樵夫抱着被遗弃的婴儿与乞丐,僧人分别。

从这个大方向来说,这部影片的叙述方式是插叙的方式。

除了这一种叙述方式,在公堂上描述武士的死因的时候还运用了文学技巧中的复式人称叙述角度技巧——共焦点式的技巧。

对于武士死亡这件事,总共有六个人出面叙述这桩事件。

分别是强盗——多囊丸,武士的妻子,一位巫师,抓住多囊丸的人,那位僧人以及樵夫。

首先是由僧人和樵夫出面叙述三天前在山上遇见武士和妻子赶路的场景接着是抓住多囊丸的人描述在河边发现痛苦的强盗多囊丸。

然后多囊丸出面叙述他的案发过程,他坚称虽然自己确实贪恋武士妻子的美貌而设计绑架了武士并且和武士妻子发生关系,但是并没有想要杀死武士。

但是武士妻子一再挑唆,说只能一个人活下去。

所以才展开了一场公平的对决。

而接着上公堂作叙述的武士妻子却说,多囊丸在同自己发生了关系之后就落跑了,而自己的丈夫却因此而对自己产生了厌恶憎恨之情,自己悲痛交加昏迷过去后,醒来丈夫就切腹自杀了。

被请来替死去的武士叙述的巫师却又说出了另一个版本。

她说,武士被绑在树上后目睹了自己的妻子和多囊丸发生关系,一开始被迫的妻子却后来变得主动了。

不仅如此,本想带着妻子一走了之的多囊丸,却被自己的妻子拉住,说要杀死自己才能走。

这不仅让自己震惊,连多囊丸也决定不再要武士的妻子。

妻子趁机逃走,多囊丸也走了,武士自杀。

除了这几个在公堂上的叙述之外那位樵夫也在罗生门躲雨时说出了自己看到的场景,说是因为妻子的挑唆唔适合多囊丸不得不展开决斗,最终多囊丸用长剑刺死了武士。

罗生门人性的复杂性人性是一个复杂且深奥的话题,而日本作家芥川龙之介的短篇小说《罗生门》以及其对应的电影改编则深刻地探讨了人性的复杂性。

故事中,每个角色都展现了不同的人性特点,令人们陷入思考与思索。

本文将从不同角度探讨人性的复杂性,揭示出故事背后的深刻含义。

1. 利己主义与道德观念的冲突在《罗生门》中,故事的主要人物之一是木村,他面临着一个道德困境。

为了生存,他不惜背叛朋友并谋杀他,但他同时也被内疚感所困扰。

这种利己主义与道德观念之间的冲突引发了人们对人性的思考。

我们不禁思考,在生存与伦理之间,我们该如何取舍,我们的本性是否真的能抵挡住利益的诱惑。

2. 自私与奉献的边界此外,在《罗生门》中,另一个人物叫做樵夫,他是一个冷静而机智的人。

樵夫在故事中表现出了两面性的人性。

一方面,他为了自己的利益隐瞒了真相,以保护自己的生命;另一方面,他也展现了奉献和同情之情,为了揭发罪犯而敢于面对危险。

这样的人性复杂性使人们开始思考自私与奉献之间的界限和平衡。

3. 欲望和欺骗除了主要角色的复杂性外,《罗生门》中还揭示了欲望和欺骗对人性的影响。

在故事中,多个角色争夺一件贵重物品,为了得到这个物品,他们使用了欺骗和伪装的手段。

这种复杂的人性被揭示出来,使人们开始思考欲望对于道德和品格的影响。

4. 自相矛盾的人性芥川龙之介通过《罗生门》中的角色展现了一种自相矛盾的人性。

比如,故事中的女主角杀了自己丈夫,而后却为了保护犯人而隐瞒了真相。

而这种自相矛盾的人性反映了人们内心深处的复杂与矛盾。

芥川借此揭示了人的本性是多样且复杂的,而不是单一和一致的。

5. 矛盾的人性与社会环境最后,《罗生门》中的人性复杂性还与社会环境息息相关。

故事发生在一个混乱不安的时代,人们生活在贫穷与不公正中。

这种社会背景使每个角色的人性都显得更加尖锐和复杂。

人性的复杂性在一定程度上受到外部环境的制约和影响,而每个人都处于社会背景的交织中。

通过分析《罗生门》中的人物和故事情节,我们可以更好地理解人性的复杂性。

罗生门:真相与人性的扭曲一、背景介绍《罗生门》是日本作家芥川龙之介所著的一篇小说,也被改编成了电影。

本作以室町时代为背景,讲述了一个在一座破败的城门下发生的谋杀案,涉及到多个人物的角逐和不同版本的真相。

二、故事梗概故事中,一名武士被发现死于一座城门下。

据目击者描述,嫌疑犯有三人:另一名武士、被控诈骗的女子和一个贫穷但漂亮的男性。

每个人都对事件有自己的解释和证词,并试图推卸责任。

三、真相与其扭曲1. 多元视角下的真相在《罗生门》中,每个参与案件的角色都提供了不同版本的真相。

而这些真相之间存有冲突和矛盾,读者很难确切地确定哪个是最准确的版本。

2. 真实与谎言之间模糊边界小说中展现了人们对于真实和谎言之间模糊边界的思考。

每个人都试图保护自己,表现出与真相相悖的行为和说辞,使得真实性变得扑朔迷离。

3. 人性的扭曲与道德困境在《罗生门》中,人们因贪婪、诈骗和欺骗而败坏了自己的道德原则。

作者通过揭示人性的扭曲,引发读者对于道德困境以及对真相和正义的反思。

四、主题意义与启示1. 真相不唯一《罗生门》告诉我们真相并不总是单一和明确的。

不同人有不同的视角和利益,会对事件呈现出截然不同的认知。

这提醒我们要多角度看待问题,避免轻易陷入对非黑即白的极端观点。

2. 人性复杂且脆弱故事展示了人性的复杂性和脆弱性。

人们常常在追求自身利益时背离正直和道德原则,甚至编织谎言来掩饰自己的过错。

这也让我们反思并努力避免沦为自私和虚伪的人。

3. 道德选择与责任《罗生门》中的故事引发了对道德选择和个人责任的思考。

每个角色都面临着道德困境,然而他们最终作出了不同的决定。

这让我们认识到在困难和黑暗面前坚持真理和正义并非易事,但仍需要我们勇敢地承担起责任。

五、结论《罗生门》以其引人深思的情节和复杂的人性描写,展示了真相与人性之间的扭曲关系。

通过阐述多元视角下的真相、真实与谎言之间模糊边界以及人性的扭曲与道德困境等,该作品引发读者对于社会现实、伦理道德等问题进行反思,并提醒我们要以开放心态看待世界。

罗生门的人性考量在人类的历史长河中,罗生门代表了人性的深渊与复杂性。

这个概念最初出现在日本作家芥川龙之介的同名小说中,并被导演黑泽明搬上银幕。

罗生门故事的背景是平安时代的日本,讲述了一起发生在罗生门附近的谋杀案。

这起案件令人震惊的不仅仅是凶杀本身,更是暴露了人性的晦暗和道德的相对性。

每个人都有自己的视角和主观理解,而这种个人观点的碰撞会导致人际关系的紧张和破裂。

罗生门案件中,各个参与者对于发生的事件有着不同的陈述和解释。

其中包括了受害者的丈夫、一位神秘的传教士、一名侍奉武士以及一个目击者。

正是这种多样性的陈述,使得真相变得扑朔迷离,难以辨别。

然而,看似混乱的多元证词背后却反映出了人性的多样性和复杂性。

首先,罗生门案件引发了对人性中的欺骗和虚伪的思考。

每个参与者为了保护自己的利益或隐藏真相,都会选择性地表达或隐瞒事实。

他们为了达到个人目的而进行谎言和欺骗,这暴露了人性中那些层出不穷的阴暗面。

罗生门案件中的每一个人都不愿意承认自己的恶行,而是将责任推给其他人。

这使得观众很难辨认谁是真正的凶手,同时也突显了人性中的自我保护机制。

其次,罗生门案件揭示了人性中的贪婪和欲望。

在故事中,受害者的丈夫被描绘成一个贫穷的伐木工人,他为了金钱和地位而与妻子争斗。

甚至有传闻称,他杀害了妻子以继承遗产。

这种对于财富的欲望导致了人之间的矛盾和争吵,同时也使得人们陷入了罗生门的深渊。

最后,罗生门案件还涉及到了人性中的正义和道德的相对性。

在故事中,侍奉武士勘定师的行为让人不可思议。

他为了保持自己所追求的道德准则,即对于凶杀犯进行审判和制裁,通过牺牲他人的生命来达到自己的目的。

然而,这种为了正义而违背道德的行为又能否被接受和理解呢?罗生门案件中的种种反常行为和道德争议引发了人性的深入思考,激发了人们对于正义和道德的思考和探索。

罗生门的故事不仅仅是一个简单的刑事案件,而是对于人性的一次深刻探讨。

人性的投影交织在真相的迷雾中,使得人们变得渺小和脆弱。

电影《罗生门》的个人观后感5篇有关电影《罗生门》的个人观后感1今天终于看了这部久违的黑色电影,果然很有意思.罗生门揭露了人性最大的弱点——自私和虚伪,在危难的时候,面临生死的考验的时候,即使是平时恩爱的夫妻,也可以反目成仇,互相伤害.事情过后,双方又各有一套说辞来为自己辩护,犯错的永远是别人,自己是多么无辜啊.但从这部片子我们还可以看出,男人永远都比女人更自私.更虚伪.男人可以自私到为了保全自己唾弃自己的结发之妻,也可以虚伪到死到临头还要说谎来美化自己.你可能会说,片中的妻子也自私,她挑拨自己的丈夫和强盗决斗;她也说了谎,谎称自己晕倒了不知道丈夫是怎么死的.但她的自私,她的虚伪,是在当时那种绝境之下多么无奈的一种选择.她在和强盗搏斗未果被玷污后,不想死,也不想和强盗走,想让自己的丈夫和强盗决斗来保护自己,这实在不能说是非常过分的要求.她的谎言就更容易理解了,显然,她是为了自保,为了博得大家的同情,为了让自己更好的活下去.她总不能跳出来说,是我挑拨他们两个决斗的.在这个时候,还原事情的真相没有任何意义,她懦弱的丈夫宁可说自己是自杀也不愿意承认是被强盗杀死的,死不足惜.当然,这部片子放大了人性中阴暗的一面,普通人可能永远也不会面临那么极端的情况,大多数人还是在不伤害别人的前提下更多的考虑自己的利益,然后谈起的时候有选择性的忽略那些不光彩的细节,同时夸大那些对自己有利的细节.如果说自私是人动物性的本能,那虚伪就是人社会性的本能,是普遍和客观存在的.最重要的,这个故事告诉我们,我们生活的这个世界不是黑白分明的,没有绝对的是非对错,善恶美丑,每个人都有自己的弱点和阴暗面,我们与其失望和批判,不如多一点宽容和理解.有关电影《罗生门》的个人观后感2最近不是很忙,看了许多历来被世人奉为经典的影片,有很多确实不错,也许电影拍成那样才算是真正的艺术.日本老片《罗生门》故事结构简单,人物也就那么几个,可看完后让人心里总有一种不安的感觉,只有影片看到最后才会明白影片一开始和尚为什么会有那样的对白,〝这次让我可能丧失了对人类灵魂的信心,这比强盗,比战争,比瘟疫,比天灾饥荒还可怕〞影片从故事里和讲故事的人两个层面揭露人世界上最让人恐惧的事情,那就是人与人之间的不诚实,每个人为了维护自己的利益可以撒谎,可以出卖别人,可以不顾一切,切实的让我感到十分的恐惧.影片的另一个角度是表面上十分温顺软弱,动不动就泪流满面的年轻少妇,在触及到自己的利益和安全时面目却是那么的狰狞,内心活动的变化是那么的丰富,说谎趋炎附势,甚至比强盗和他丈夫更狠毒,中国的一句话〝人心隔肚皮〞也是颇有道理.无论是强盗,武士,年轻少妇,樵夫,还是巫婆甚至虚构的鬼魂没有一个是诚实的,彼此间是信任的,都是为了自己的利益露出虚伪的外表说谎欺骗,让人内心感到恐惧,甚至那种恐惧超过任何的恐怖片带来的可怕感.只有在影片最后大雨停了,外篇露出了光明,当樵夫承认了自己的欺骗,抱着捡到的婴儿走出罗生门时,才看到人性残留的温存和善念,也许这也是唯一的希望.有关电影《罗生门》的个人观后感3《罗生门》_50年黑泽明执导的电影,罗生门是日本京都的正南门.滂沱的大雨,破碎的牌匾.黑白影片朴素的画面更显沉重.云游和尚.砍柴人和乞丐在城门底下避雨,三人闲聊一起案件:一个武士和他妻子路过荒山,遭遇了不测.妻子被侮辱,而武士惨遭杀害.惨案如何酿成?凶手.妻子.借武士亡魂来做证的女巫,都各有说法.凶手.妻子.借武士亡魂来做证的女巫,他们叙述案件的事实的过程中,都把人性中恶的成分都省略或者美化了罗生门电影观后感罗生门电影观后感.使案件的真相变得扑朔迷离.而目击证人因为他一时的贪念,偷偷拿走了那柄价值不菲的短刀因利益牵扯其中,也没有道出其中真相.这是一起凶杀案件,真相因各自所需要掩饰的软弱被自私.虚伪所掩盖了.但是把案件中有关的人的说法全部综合起来,它已经向事实的真相靠近了.这就好像是盲人摸象一样,个人的观点与看法是碎片,是事物的部分,因而免不了片面,只有把大家的观点看法综合起来,那才能拼成完整的大象.同时,要再现事实真相,只能是局外人,没有利益牵扯其中的人才能更客观地叙述某一件事实.同时,每个人又受到各自的学识.阅历等影响,对事物的观点看法肯定是深浅不一的.即使最客观的人,他们也免不了自己的主观情感和意识,其笔触不可避免地带有褒贬意识.我们的历史,更多的.是一种个体记忆,当这种个体记忆呈现在我们面前的时候,我们就有理由去它是不是历史的本来面貌?我们能相信的只能是这是着一历史事件的一个方面,并不能完整的在现原来的面貌.要能真实而全面再现历史,它需要的是集体的记忆这是我们所缺失的.现在是网络时代,人人都是记者,对某一事情发表各自的观点.即便是有人想刻意隐瞒恶的.软弱的事实,现在也已经很困难了.已经有了集体记忆存在的客观条件.因此,在这个时代我们可以有条件去更全面.客观地了解事实与真相.有关电影《罗生门》的个人观后感4黑泽明的片子之前仅看过《影子武士》和部分的《七武士》,可是当初不习惯他的风格,并没有留下深刻的印象.前几日,朋友推荐《罗生门》,看完之后,远超过我的期望.《罗生门》介绍的是一个杀人犯的案子,由当事者和见证人分别讲述,但每一段叙述都各有出路.这都是由于人性的劣根性,为了自己利益一方,强行把真相隐藏,篡改,使得事实变得更曲折和模糊.尤其当看到真砂请求污辱了她的强盗杀了自己的丈夫道出的理由使我很吃惊,首先无法理解她的道德标准,她的荒谬的道德标准站在了伤害过她的劫匪一边,她既不尊重自己的合法丈夫,更没有起码的自尊心;其次,怎么能做出如此残忍的决定,她到底将丈夫置于何种位置,将劫匪尤其是自己置于何种位置?或者讲每个人都是卑践的,每个人在他人眼里都是卑践的,人与人之间奇怪的偶然的联系在一起,然而转瞬又恢复了冷酷.仇视的本来面貌,所以,在片首,两个局外人总是反复道〝这太可怕了,太可怕了〞.黑泽明的这部成功的描述人性的片子得益于芥川龙之芥的好手笔,但是这部电影在拍摄技巧上也颇为成功.它不拘于传统,四个人在衙门接受调查,并不存在审讯人及相关的府吏等等,只一个敞开的院子,四个人轮流跪在地上自问自答似的串连起一个故事,它省去许多似乎看起来很重要的布景,然而,在黑泽明的电影里明显的可以看到,他主旨不在于怎样的一个故事,而是人本身,是每一个人的人性本身,极近的镜头放大一个人的奇怪的内心世界.所以,它非传统的叙事,而更类似于在自言自语一些关于哲学的问题.总是来讲,《罗生门》是一部比较完美的电影,最欣赏的一点,毫无废话,也没有多余的细节,但是故事过于简单,观点也太明显,但是远不像《影子武士》和《七武士》看起来那么压抑.另外,我有点奇怪的是,真砂怎么没有眉毛?还是那个时代女人流行把眉毛剃光?有关电影《罗生门》的个人观后感5现在网络上流行一种〝杀人游戏〞.这个游戏之所以能够流行,是因为当中充满了欺骗.杀手通过欺骗隐藏自己;平民通过欺骗找出凶手;就连不能说话的法官和被杀者的眼神也充满了猜疑.欺骗的背后其实就是每个人的自私自利.《罗生门》中的主线就是杀人,但这个〝游戏〞并不好玩.罗生门因年久失修而衰败不堪,在大雨滂沱之下,它静静地迎接着前来避雨的人们.平常人烟稀少的罗生门,似乎恢复了一点生机.可是罗生门下的人们谈论的却是死气沉沉的东西——杀人.人们彷佛都进入了〝罗生门〞的世界.〝罗生门〞的世界是阴暗.欺骗.自私的.卖柴人是第一个看见武士被杀的,但他也是第一个说谎的.他为了不被卷入其中,捏造了事实,因为他拿走了那把好匕首.抓住多襄丸的男子说他是从马上摔下来的,而多襄丸却说是因为自己喝了有毒的泉水;多襄丸说,喜欢真砂是因为她的刚烈,而真砂在作供时却表现的无比脆弱;神巫〝请〞来了武士的魂魄,并自编自导自演了一出武士自杀的好戏.每个人都说着不同的〝故事〞,这其中除了欺骗,还是欺骗.我们究竟还能相信谁.但黑泽明导演并没有让影片在欺骗中结束,他让我们重新相信了我们自己.和尚是整个影片中唯一没有说谎的人,而且极易相信别人.他相信了卖柴人,相信了多襄丸,相信了武士……,可是在他相信所有人后,他开始迷茫了.在卖柴人讲出他亲眼所见的真相后,他的信念动摇了;在眼睁睁地看见被遗弃小孩的衣服被人扒掉时,他失去信念了;在他以为卖柴人要扒走小孩最后的贴身衣物时,他找回了最初的信念.雨过天晴,卖柴人抱着小孩走远了.黑泽明导演通过〝杀人〞使我们看到了人们自私自利的一面,但最后一句〝你让我能重新相信别人〞,又让我们看到了人性的善面.罗生门是黑泽明心中的地狱,人们在走进罗生门后,就变得自私自利起来.当雨过天晴,人们走出罗生门后,一切又变得真实可信了.其实〝罗生门〞并不存在,它只存在于我们的心中.有关电影《罗生门》的个人观后感。

罗生门观后感心理方面《罗生门》是一部带有深刻哲理和独特构思的电影作品,通过引人深思的情节和人物描绘,探讨了人性的复杂性和适应性。

观看这部电影后,我对于人的心理方面有了一些新的认识和思考。

电影以一个村庄内发生的一起凶杀案为背景,展示了四个不同参与者的各自版本和内心世界。

每个参与者都提出了自己的解释,但却存在着矛盾和不可信的因素。

这种多版本叙事形式让我深刻地体会到了人类心理的复杂性。

在现实生活中,人们对同一个事件的解读常常因个人经历和主观意识而有所差异。

《罗生门》通过展现不同人物对同一事件的解释,揭示了人们对于真实性的不确定感。

这种心理现象称为“罗生门效应”,即不同人对同一事件的理解和记忆不一致。

这种现象在心理学中是被广泛研究和讨论的。

观看电影后,我不禁思考起人们的记忆和真实性之间的关系。

每个人的经历和思维方式都不尽相同,因此他们对同一个事件的回忆也会有所出入。

有时候,单一的真相并不存在,每个人都在以自己的方式诠释和理解事实。

同时,电影还揭示了人类的适应性。

在《罗生门》中,每个参与者都经历了一番挣扎和犹豫,最终为了生存和自我保护而做出了某种选择。

这种现象在心理学中被称为“罗生门困境”,指的是当一个人面临多个不利选择时,为了适应环境和追求自身利益,可能会采取一些不符合道德和伦理的行为。

观看电影后,我思考了人们在面临困境时的心理变化。

为了生存或达成目标,人们可能会做出一些出人意料的行为。

在《罗生门》中,每个人的动机和行为都受到了深入分析和展示,使我对人的心理活动有了更为清晰的认识。

此外,《罗生门》还通过人物的表演和情节的发展,揭示了人类心理中的矛盾和复杂性。

例如,电影中的女主角采取了一些不择手段的行为,究竟是出于自我保护还是为了达成目的,观众很难判断。

这种矛盾性让我明白,一个人的内心可能有着不同的面向,甚至可能对自己也存在迷惑和糊涂的时候。

在观看完电影后,我对于人的心理方面有了更深入的理解。

人的心理活动是复杂而多样的,受到个人经历、环境和价值观的影响。

罗生门影评《罗生门》是一部由日本导演黑泽明执导的经典电影,它以其复杂的情节和深刻的主题而闻名于世。

观看这部电影,我被它所传达的深刻思考和人性的复杂性所震撼。

首先,电影以一个杀人案为背景,通过不同的视角和回忆来展示事件发生的真相。

这种叙事手法让我感到非常吸引,因为它突出了真相的多样性和主观性。

每个人都有自己的故事和解释,这使得真相变得模糊不清。

这种多重视角的呈现方式,让我反思了人们对于真相的追求和主观性的影响。

其次,电影通过展示人性的复杂性和道德困境,引发了我对于人类行为的深入思考。

每个角色都有自己的动机和目的,他们在面对困境时做出了不同的选择。

这让我思考了人类的道德观念是如何被环境和利益所影响的。

电影中的每个角色都在追求自身的利益,而这种自私和利己主义的行为,最终导致了悲剧的发生。

这种对人性的揭示,让我深思人类的本质和我们在道德选择上所面临的挑战。

此外,电影的摄影和音乐也给我留下了深刻的印象。

黑泽明以其精湛的导演技巧,将每个场景都拍摄得栩栩如生。

尤其是在罗生门这个场景中,雨水的倾泻和人们的混乱交织在一起,营造出一种紧张而压抑的氛围。

音乐的运用也非常出色,它增强了电影的紧张感和情绪表达。

总的来说,电影《罗生门》通过其复杂的情节和深刻的主题,给我留下了深刻的感受和共鸣。

它让我反思了真相的多样性和主观性,引发了我对人性和道德的思考。

同时,电影的摄影和音乐也为故事增添了更多的层次和情感。

作为一部经典的电影,《罗生门》不仅仅是一部娱乐作品,更是一部能够引发人们深思的艺术品。

有软弱的地方就有谎言黑泽明的《罗生门》,人性中赤裸裸的软弱和谎言。

1950年的片子。

黑白,粗糙,淳朴。

直入人心。

一间破殿,陈旧的牌匾,一场大雨,一个故事。

人性就如此丑陋地被呈现出来。

黑泽明的手法独特有力。

借着樵夫的口,这个发现命案现场的第一人,在破旧的罗生门下躲避一场大雨的时间里,对一个路人叙述了整个事件。

同时,殿里还有一个与案件当事人有过一面之缘的行僧。

是一起杀人案。

武士牵着坐在白马上的妻子行走山间,与行僧擦肩而过。

之后正躺在树下的强盗在微风吹起马上女人面纱的时候被她的美貌所吸引遂起歹念。

他骗绑了武士,强暴了女子。

而路过的樵夫发现武士的尸体后慌忙报官。

杀死武士的是强盗,这一点已经确认。

而矛盾集中在杀人的动机和凶器——究竟是长剑还是短刀上。

每个人的说词都完美无缺。

甚至是已经死去的武士,借着托灵的巫婆之口叙说的口供都似无破绽。

强盗并未否认自己杀死了武士。

然而他口中的武士与自己用长剑激战二十多回合不幸落败也算是好汉一个,而自己则是一个英勇善战,光明正大的男子汉。

将一个手握短刀的烈性女子降服,让她顺从地满足了自己的欲念,是一件让自己无比得意和自豪的事情。

女人承认了自己被强暴的屈辱,并宣称在此之后自己的丈夫,也就是武士对其冷冷的漠视令自己痛苦万分。

于是她拔出短刀让武士杀了自己。

但自己因悲伤过度昏厥了过去,等到醒来的时候发现短刀叉在武士的胸口。

自己想要寻死却没有胆量。

此时的强盗早已不知去向。

武士托巫女的口述说的又是另一番景象:强盗在自己面前强暴了自己的妻子。

随即却见妻子转而随强盗左右,并要求强盗杀了自己。

他遂感愤怒万分。

此时强盗一把推倒女人并表示不齿,并问武士如何处置她。

武士心下原谅了强盗,却无法容忍妻子的恶毒。

带着对她的诅咒和怨恨,武士悲愤地拔出短刀自己剖腹而死。

而女人和强盗,包括那柄短刀都已不见。

罗生门殿外的雨依然滂沱。

樵夫、行僧和路人依然在檐下等待雨停。

风雨交加如同樵夫内心思潮的激烈碰撞。

他终于开口,诉说出他亲眼所见的事实的真相。

电影《罗生门》中的人性浅析电影《罗生门》根据日本名作家芥川龙之介的短篇小说《竹林中》和《罗生门》改编而成,但是黑泽明对于人性的理解显然和芥川的理解是不同的,比起芥川所表达的人性痛苦的叙事,黑泽叙述的是一种对人性的希望。

这是一个简单的凶杀案,四个不同人物的虚假口供组成了一部优秀的影片,是大导演黑泽明的惊世之作,被誉为“有史以来最有价值的10部影片”之一。

再说到黑泽明,他是20世纪日本著名导演,被称为“电影天皇”,最初据说具有讽刺意义,指他在指挥现场的执著强横和专制独裁。

到了后来则成了“彻头彻尾”的的尊称。

一生共导演了31部电影代表作《罗生门》《七武士》等;此外,黑泽明编写的剧本拍成了68部电影。

“罗生门”本来在日文汉字写成“罗城门”,最原始意义是指设在“罗城(城的外郭)”的门,即“京城门”之意。

由于古代日本常年战乱,尸横遍野。

年积月久,就在人们心中产生了阴森恐怖、鬼魅聚居的印象,故而有了“罗生门”是通向地狱之门这一鬼谈幻象之说。

由于“罗生门”这一词诞生时便有“生死徘徊”的意味,故而后来演化成:当事人各执一词,使得事实结果在“真相”与“假象”之中徘徊,最终陷入无休止的争论与反复,从而无法水落石出,真相大白。

电影开篇就在罗生门下,云游和尚、樵夫和乞丐在城门底下避雨,三人闲聊,话题开始,故事的序幕拉开:一个武士和他妻子路过荒山,遭遇了不测。

妻子被侮辱,而武士惨遭杀害。

惨案如何酿成?凶手、妻子、借武士亡魂来做证的女巫,都各有说法。

真相只得一个,但是各人提供证词的目的却各有不同。

为了美化自己的道德,减轻自己的罪恶,掩饰自己的过失,人人都开始叙述一个美化自己的故事版本。

荒山上的惨案,成了一团拨不开看不清的迷雾。

谈论完毕,雨过天晴。

砍柴人在罗生门旁发现一个哭泣的弃婴。

他决定收养下来,抱着婴孩往夕阳深处走去。

相比原著小说《竹林中》电影结尾增加了一个樵夫收养弃婴的情节。

婴儿本是“希望”的象征,但他出生便遭遗弃又遭掠夺,但樵夫最终做出了收养婴儿的选择,努力承担起一个“希望”的未来。

他们是多么虚伪|《罗生门》心理解析:谎言背后的真实《罗生门》,黑泽明影片,1950年搬上荧幕后,荣获威尼斯国际电影节金狮奖以及第23届奥斯卡最佳外语片奖,入选日本名片200部。

今天“罗生门”已经被大众作为一个专用词特指事件扑朔迷离,众说纷纭真实难辨的现象。

黑泽明大名自不多言,然而《罗生门》对于人性的清冷深度的刻画应归功于日本文豪芥川龙之介,影片正是改编自芥川的短篇小说《筱竹丛中》。

芥川善于用极简的笔墨刻画人性,短短十几年创作生涯中写了148篇小说。

芥川于1927年服毒自杀,年仅35岁,自杀前芥川给友人的信中提到他对未来只有隐隐的担心。

他的笔墨呈现自私、冷漠、无情的人生百态,不幸的是,对人的洞察停留在表面,让他最终无力面对他所看到的世界。

·《罗生门》主题描述一桩谋杀案,强盗多襄丸、武士、武士之妻、樵夫四个人的不同故事版本,向我们呈现了不同视角下故事的多样性和不确定性。

是什么影响着我们对信息的演绎和解读呢?我们可以从“人物背景、情节、目标、故事主题”这样一个架构,用心理学的方式一一解析。

影片第一个出场的人物:强盗多襄丸人物背景:京城远近闻名的大盗。

大盗,会让我们联想到:“行不更名,坐不改姓”,强悍、勇猛、爽直、行事光明磊落,侠义……在影片开头,衙役说在河边看见多襄丸躺在地上打滚,是被马给摔下来。

多襄丸立即冲其吐口水,怒斥说自己是因为喝了水,肚子疼才打滚,自己响当当的一个大盗,怎么可能被马给摔下来。

故事情节:女子是刚烈型女子,让“我”钦佩爱慕,所以才去抢夺。

武士,也是勇猛之人,能和“我”斗上二十多个回合的,没有几个人,武士是其中一个。

20多个回合后,才终于把武士打败杀死。

目标:侠义、勇猛。

故事主题:响当当的大盗版武士之妻:人物背景:日本武士时代的女子。

结合影片的时代背景,女子出门要戴头巾,把脸遮掩起来,以防被其他男子看到。

这是一个女人视贞洁高于性命的时代。

故事情节:看着被捆的丈夫,很心痛,但是自己很柔弱,什么也做不了。

《罗生门》:探讨人性的复杂与真实《罗生门》(Rashomon)是一部1950年上映的日本影片,由黑泽明执导。

影片改编自芥川龙之介的短篇小说,讲述了在一座罗生门前发生的一宗命案。

影片通过多个不同角色的不同回忆和叙述,展示了事件的多面性和复杂性,探讨了真相的难以捉摸和人性的深层次。

影片的故事发生在平安时代的日本,讲述了一名武士在罗生门附近被杀的事件。

影片通过四个不同角色的回忆和叙述,包括死者的鬼魂、罗生门守卫者、死者的妻子和嫌疑犯,展现了四个不同的版本。

每个版本都相互矛盾,使得观众难以确定真相。

影片在故事中融入了心理学元素,让观众深入角色内心,进一步探讨了人性的复杂性。

《罗生门》以其非线性叙事和多重视角的手法,展现了真相的多面性和复杂性。

影片通过多个角色的回忆和叙述,展示了他们对同一事件的不同看法和解释。

死者的鬼魂叙述了自己被杀的情景,守卫者回忆了他对事件的观察,死者的妻子讲述了她自己的版本,而嫌疑犯也提供了自己的解释。

每个版本都有其自身的合理性和可信度,使得观众无法判断哪个版本才是真相。

这种多重视角的叙事手法,使得影片在结构上更为复杂和有趣,也让观众对事件和人物产生了深层次的思考。

影片还运用了闪回和心理分析的手法,深入角色内心,探讨了他们的情感和心理变化。

死者的鬼魂在回忆自己被杀的过程中,表现出恐惧和痛苦;守卫者在回忆对事件的观察时,表现出无助和犹豫;死者的妻子在回忆与嫌疑犯相遇的过程中,表现出愤怒和复杂的情感。

这些情感的交错和变化,使得角色更加立体和真实。

影片通过这些手法,让观众更深入地了解角色内心的动态和复杂性。

影片中的每个角色都有其自身的动机和目的,使得事件的真相更加扑朔迷离。

每个角色都对事件有着不同的解释和认识,使得真相显得更加模糊和难以捉摸。

这种复杂的情节和角色关系,使得观众被迫思考每个角色的动机和行为,挑战了观众对善恶和真假的传统观念。

影片不断引发观众的思考,对人性的复杂性和真实性产生了深刻的探讨。

《罗生门》电影影评观看电影时,我就在想,这个电影可能会让很多人感到不适,因为它太过直面人心的丑恶,这是人们都在设法隐藏起来的真实。

太多的人不想面对内心的虚假和丑恶。

很多时候,人们讨厌一个人,就是因为在那个人身上看到了自己丑陋的真面目。

所以人们都习惯了被人赞美,即使那些明显是虚假的恭维,他们也很乐意接受,而对于那些说实话的人,他们却很反感,认为其没有教养、情商低,非常讨厌。

事实上,这是他们不愿意直面自己而已。

人总是本能地美化自己,因此说谎,有时候是有意识地说谎,有时候则是不自觉地说谎。

就像一般人在写自传、发朋友圈,以及与人交往时一样,他们通常会选择性地表达,只展示自己认为好的那一面,希望别人认为自己就是那样的人。

不是谁都能够真实地表现自己,但其实真实的自我是无法掩饰的,不管是美的还是丑的,掩饰得再好,也会通过自己的言行,让别人看出端倪。

甚至有时候,通过一个人发的一张图、一个表情,真正的趣味就会一下子暴露出来。

观看这部电影,让我感慨万千。

想到一直以来自己与他人的交往,对于我喜欢的人,我总是非常积极地帮助他们了解我,让他们知道我的特点和兴趣爱好,这样交往起来就会容易得多,沟通也会更加顺畅。

我把真实的自己表现出来,甚至表现自己被认为不好的一面,比表现自己好的一面更擅长。

就像我曾经说过的,我接受痛苦比接受快乐来得更加容易。

在一开始就把自己最难让人认同的一面展示出来,让别人尽快做出判断和选择,这样就不用我在之后的交往过程中,担心他们发现我原来是那么不可理喻的人而感到失望。

当然,我也会表现自己好的一面,不过我认为的优点,别人也许并不这样认为。

同样,别人认为是缺点的、不可理喻的东西,或许正是我很自豪的特质。

交往是双向的选择,让别人来选择,也给我省了很多事,不用我费心疏远和拒绝了。

因此,我表现自己“差劲”的一面,也是一种很自私的做法。

人性的阴暗往往让人感到吃惊,尤其是在涉及到大的利害关系时,在生死关头,人性更是暴露无遗。

罗生门观后感人性的复杂与道德的边界罗生门观后感:人性的复杂与道德的边界《罗生门》是一部有关人性和道德的经典电影,通过几个角色的故事,探讨了人性的复杂性和道德的边界。

观看该片后,我深深地被人性的各种表现所触动,同时也思考起道德与伦理的纷争。

以下是我的观后感。

故事发生在战乱年代的日本,一个午后的时刻,有一位武士讲述了他在罗生门发生的故事,这个地方是一个废弃的大门,充满了谜团和未解之谜。

每个角色在故事中都显露了其人性的复杂性,让我不禁思考这些复杂的行为与我们内心的关系。

首先,武士的行为让人感到困惑。

在剧中,他似乎不知道自己的真实身份,从而导致了很多误解和冲突。

他追求力量和荣誉,但却不断地背离他所信奉的道德准则。

这使得观众对他的人品产生怀疑,对于他的动机和行为感到疑惑。

正因为他的行为和动机复杂,他成为了人性复杂性的代表。

其次,在故事中出现了一位女性,她的存在更加增加了人性的复杂性。

在逆境中,她不仅坚强地求生,还采取了一些不道德的手段。

她的行为引发了观众关于个人道德信仰的思考。

当我们面临生死抉择时,道德是否还有意义?这个问题让我陷入深思。

与此同时,故事中还出现了一个捕快。

他与其他角色相比,似乎表现出更多的人性和道德。

然而,观众对他的行为和决定也产生了质疑。

在生死关头,他做出了一个他认为对的决定,但观众并不确定这个决定是否真的正确。

这引发了对于道德边界的更深层次的思考。

通过《罗生门》,我认识到人性是如此的复杂和多样化,不同的人在不同的情况下会有不同的行为和选择。

以及我们通常认为的道德和伦理标准可能会因为环境和自身情形的不同而发生变化。

有时候,我们不得不违背自己的道德准则来活下去。

这种处境让人感到无奈和迷茫。

在观看《罗生门》后,我反思了自己的人性和道德观念。

我们是否能够在复杂和变化的环境中保持自己的道德信念?当我们面临抉择时,是否能够真正做到义无反顾地选择正确的道路?这些问题让我更加意识到人性和道德的复杂性。

《罗生门》真相与人性的千丝万缕之谜电影《罗生门》是一部由日本导演黑泽明于1950年执导的经典之作。

该片以一个发生在古代日本的谋杀案为背景,通过多重视角的叙述,揭示了人性的复杂性和真相的多面性。

观看这部电影后,我被其深度和内涵所震撼,思考了人性的本质以及真相的可塑性。

影片以一名叫做木村新八的农夫的谋杀案为线索展开。

在这个案件中,有四个关键角色,分别是被害者、嫌疑犯、目击者以及一名传教士。

每个角色都对案件有着不同的解读和描述,使得真相变得扑朔迷离。

这种多重视角的叙事手法,不仅增加了观众的思考空间,也使得观众对真相的把握变得更加困难。

电影中的每个角色都展现了人性的一面。

被害者木村新八是一个贫困的农民,他的死引发了一系列的争端和猜疑。

嫌疑犯是一名受尽苦难的盗贼,他为了生存而不惜杀人。

目击者是一名妓女,她为了保护自己的利益而选择了隐瞒真相。

而传教士则代表了道德与良知,他试图寻找真相并揭示人性的丑陋。

这些角色的存在,使得观众在电影中看到了人性的复杂性和矛盾性。

电影通过展示每个角色的回忆和解释,揭示了真相的多面性。

每个角色都有自己的动机和目的,他们对同一个事件有不同的看法和解释。

这种多重解读的手法,使得观众在电影中陷入了一个无法解开的谜团。

真相是否存在?观众被迫思考这个问题,并重新审视了自己对真相的定义和认知。

电影中的一个重要主题是人性的本质。

每个角色都展现了人性的一面,无论是善良还是邪恶。

人性是复杂而矛盾的,无法简单地用黑白来定义。

电影中的每个角色都有自己的动机和目的,他们为了自己的利益而选择了不同的行动。

这使得观众不禁思考,当人性面临考验时,我们会选择怎样的道路?《罗生门》还引发了对真相可塑性的思考。

电影中的真相并非一成不变,而是因为不同角色的解读而产生了变化。

这使得观众反思了真相的相对性和主观性。

真相是否存在于客观世界中?还是只存在于每个人的主观认知中?观众被迫思考这个问题,并重新审视了自己对真相的信任和怀疑。

电影《罗生门》中的人性浅析

电影《罗生门》根据日本名作家芥川龙之介的短篇小说《竹林中》和《罗生门》改编而成,但是黑泽明对于人性的理解显然和芥川的理解是不同的,比起芥川所表达的人性痛苦的叙事,黑泽叙述的是一种对人性的希望。

这是一个简单的凶杀案,四个不同人物的虚假口供组成了一部优秀的影片,是大导演黑泽明的惊世之作,被誉为“有史以来最有价值的10部影片”之一。

再说到黑泽明,他是20世纪日本著名导演,被称为“电影天皇”,最初据说具有讽刺意义,指他在指挥现场的执著强横和专制独裁。

到了后来则成了“彻头彻尾”的的尊称。

一生共导演了31部电影代表作《罗生门》《七武士》等;此外,黑泽明编写的剧本拍成了68部电影。

“罗生门”本来在日文汉字写成“罗城门”,最原始意义是指设在“罗城(城的外郭)”的门,即“京城门”之意。

由于古代日本常年战乱,尸横遍野。

年积月久,就在人们心中产生了阴森恐怖、鬼魅聚居的印象,故而有了“罗生门”是通向地狱之门这一鬼谈幻象之说。

由于“罗生门”这一词诞生时便有“生死徘徊”的意味,故而后来演化成:当事人各执一词,使得事实结果在“真相”与“假象”之中徘徊,最终陷入无休止的争论与反复,从而无法水落石出,真相大白。

电影开篇就在罗生门下,云游和尚、樵夫和乞丐在城门底下避雨,三人闲聊,话题开始,故事的序幕拉开:一个武士和他妻子路过荒山,遭遇了不测。

妻子被侮辱,而武士惨遭杀害。

惨案如何酿成?凶手、妻子、借武士亡魂来做证的女巫,都各有说法。

真相只得一个,但是各人提供证词的目的却各有不同。

为了美化自己的道德,减轻自己的罪恶,掩饰自己的过失,人人都开始叙述一个美化自己的故事版本。

荒山上的惨案,成了一团拨不开看不清的迷雾。

谈论完毕,雨过天晴。

砍柴人在罗生门旁发现一个哭泣的弃婴。

他决定收养下来,抱着婴孩往夕阳深处走去。

相比原著小说《竹林中》电影结尾增加了一个樵夫收养弃婴的情节。

婴儿本是“希望”的象征,但他出生便遭遗弃又遭掠夺,但樵夫最终做出了收养婴儿的选择,努力承担起一个“希望”的未来。

这是樵夫的一种赎罪以及善的回归的象征。

行脚僧肯定了樵夫并感谢他让自己恢复了对人的信心。

这是对基本的人道主义信念的重新肯定,对人的善性、良知、责任感的肯定。

电影《罗生门》有三个时空,现实的罗生门下,樵夫、行脚僧和杂工的故事;过去衙门的时空中,樵夫、行脚僧、多襄丸、妻子真砂、武士(借巫女之口)受审的故事;凶杀案发生的时空,即竹林中。

故事的不同叙述,使得案件更加复杂、扑朔迷离,而他们的叙述又相互冲突、充满矛盾,这体现了叙事学的多重内聚焦型叙事。

四个主要叙事段落都采用了一个特定叙述者的视角,并由这个视角的持有者把自己的经历叙述出来。

正如赵毅衡所说“特定叙述视角把叙述者对故事的感知经验局限于某一个局部主体意识,从而把整个叙述置于这个局部主体意识的能力范围之内。

”电影《罗生门》中每一段叙事都浸透了聚焦人物有意无意的谎言。

由于四段叙事之间明显的相互矛盾,用它们来重建事实的真相几乎不可能。

这也正是小说《竹林中》及电影《罗生门》所要表达的主题,不是要找出谁是真凶,而是借由这个故事表达作者、导演对社会及人生的不同态度。

时空相接之间,每次前一段叙事结束后,樵夫、行脚僧、杂工都会展开一段评论,其内容远远超出了对故事本身的评论,指涉着诸多社会问题的思考。

电影《罗生门》运用叙事中的评论来突出叙事的差异、间离和歧义性,并引导观者走向对叙述背后的隐含意义的解读。

从这些谈论中可以看出三个人分别代表着特定的价值取向和

人生态度。

行脚僧是悲天悯人情怀、几近绝望的人道主义的代表。

他高尚、纯洁、多愁善感,但是却显得软弱无力,面对即将倾覆的价值世界只能发出绝望而无奈的哀鸣。

但对此他除了哀叹以外却做不出任何有意义的举动。

杂工代表着一种持彻底怀疑和否定立场的虚无主义者。

他否定一切,对世道、人心、真实漠然视之。

这是一个极其尖刻、粗野、冷酷无情的形象。

最后他剥夺走了婴儿的衣服,消失在雨中。

樵夫是《罗生门》中一个十分特殊的人物,他既是杀人事件的评论者,又是事件的亲历者。

他既是善良的,又不能摆脱人性固有的各种缺点。

一把镶有珍珠柄的小刀成为其撒谎的理由,但是这种谎言又真实得让人心痛,他要在兵荒马乱中养活六个孩子,生活的困顿造就了谎言。

而在影片末尾他收养弃婴的举动则是整部影片中唯一的一抹亮色。

评论具有揭示作用。

这是叙述者对于人生、社会的探讨和看法,它往往超越作品的范围而具有普遍意义。

总之,公开的评论是以叙述者鲜明的观点,直露的情感为其特征的。

它最能显示出叙述者的自我意识同时也是作品文体风格形成的一个重要因素。

无可否认,《罗生门》是一部充满哲理的经典之作。

其赞扬了人道主义和道德的复兴,被认为反映了二战后日本呼吁社会精神和道德重建的心声。

黑泽明在其自传中也明确地阐述了它的寓言性:“这个剧本描写的就是不加虚饰就活不下去的人的本性。

它在描绘人与生俱来的罪孽,人难以更改的本性,焦点集中在人心之不可理解上。

”而影片的内涵正是通过这种背信弃义、自私伪善的事件来探讨人究竟应该不应该对别人保持信心。

在影片中对于这个问题最终所给的答案还是肯定的,影片的结尾巧妙而深刻地体现了黑泽明的世界观对人和人世间的信任——人是可以战胜自身的怯懦、卑劣与堕落的。

片头的阴暗已被希望所驱散,罗生门最终笼罩在一片阳光之中。

黑泽明影片一贯风格中极其重要的因素--人道主义精神在这部影片中又一次得以展示。

从历史的角度来看,电影的制作时期是五十年代初,而五十年代初的日本也正是昭和时期战后新旧右翼更替的时期。

影片从一开始的滂沱大雨中,就借云游和尚和樵夫的口叙述着当时的政治背景——兵荒马乱、时局动荡、民不聊生,这在电影中得到了一定的体现——一个武士,一个强盗,两人的境界应该是有很明显的高低之分。

然而在整部片子里,我们看到的是武士的懦弱和无赖以及对自己妻子的绝情、冷漠和鄙视。

强盗虽然强暴了女人,但他从一开始就对与自己的罪行毫无否认,并且在女人被武士羞辱的时候说过这样一句话:“不要这样对待她,她们不是男人,她们无法克制的哭,是因为她们是弱者。

”虽有男权的成份在其中,但是与懦弱的武士相比,真小人和伪君子的鲜明对照让看者从心里面明白黑泽明意图揭示和讽刺在日本当时的年代,武士道的精神已经是名存实亡,甚至已然不如一个山野强盗。

在影片最后,雨当然是停了,天空虽然依旧是厚厚云层,但终究有金色的阳光透射出来。

在叙述了漫长的八十多分钟人性的懦弱和欺骗之后,黑泽明在结尾给了所有人一个金色的美丽希望。

芥川龙之介和黑泽明通过自己的作品,共同制造了关于人性的一个永远无解的悬念。

小说《竹林中》与电影《罗生门》虽然叙事策略有所不同,但却带来同样的对于人的本性的探讨。

影片最终落脚到对“善”的回归,展示了绝望、残酷和自私之后,人们对“善”的渴求。

用一个富于希望的结局呼唤着社会精神的重建,重新将冷漠而破碎的心灵缝合起来。

这也是为什么黑泽明执导的这部电影会受到世界范围内的追捧和喜爱的原因吧。

除了其超凡入圣的摄影技巧外,可能更重要的是他的片子深刻地刻画出的人性的弱点、残酷甚至狰狞。

人性是相通的,因此日本人的民族性也应是其他民族或多或少具有的。

在世俗浮生里备受压力的生活中,不经意间被黑泽明手中的利剑陡然刺破人性的伪装,在惊出一身冷汗后才感到莫名的紧张、惆怅、舒畅和愉悦的交替,这真是一件很惬意的事情。