京剧脸谱欣赏(讲义)

- 格式:doc

- 大小:376.50 KB

- 文档页数:12

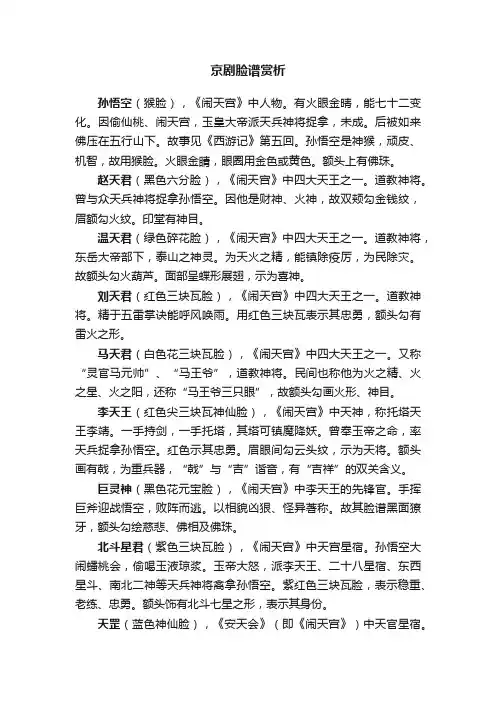

京剧脸谱赏析孙悟空(猴脸),《闹天宫》中人物。

有火眼金晴,能七十二变化。

因偷仙桃、闹天宫,玉皇大帝派天兵神将捉拿,未成。

后被如来佛压在五行山下。

故事见《西游记》第五回。

孙悟空是神猴,顽皮、机智,故用猴脸。

火眼金睛,眼圈用金色或黄色。

额头上有佛珠。

赵天君(黑色六分脸),《闹天宫》中四大天王之一。

道教神将。

曾与众天兵神将捉拿孙悟空。

因他是财神、火神,故双颊勾金钱纹,眉额勾火纹。

印堂有神目。

温天君(绿色碎花脸),《闹天宫》中四大天王之一。

道教神将,东岳大帝部下,泰山之神灵。

为天火之精,能镇除疫厉,为民除灾。

故额头勾火葫芦。

面部呈蝶形展翅,示为喜神。

刘天君(红色三块瓦脸),《闹天宫》中四大天王之一。

道教神将。

精于五雷掌诀能呼风唤雨。

用红色三块瓦表示其忠勇,额头勾有雷火之形。

马天君(白色花三块瓦脸),《闹天宫》中四大天王之一。

又称“灵官马元帅”、“马王爷”,道教神将。

民间也称他为火之精、火之星、火之阳,还称“马王爷三只眼”,故额头勾画火形、神目。

李天王(红色尖三块瓦神仙脸),《闹天宫》中天神,称托塔天王李靖。

一手持剑,一手托塔,其塔可镇魔降妖。

曾奉玉帝之命,率天兵捉拿孙悟空。

红色示其忠勇。

眉眼间勾云头纹,示为天将。

额头画有戟,为重兵器,“戟”与“吉”谐音,有“吉祥”的双关含义。

巨灵神(黑色花元宝脸),《闹天宫》中李天王的先锋官。

手挥巨斧迎战悟空,败阵而逃。

以相貌凶狠、怪异著称。

故其脸谱黑面獠牙,额头勾绘慈悲、佛相及佛珠。

北斗星君(紫色三块瓦脸),《闹天宫》中天宫星宿。

孙悟空大闹蟠桃会,偷喝玉液琼浆。

玉帝大怒,派李天王、二十八星宿、东西星斗、南北二神等天兵神将禽拿孙悟空。

紫红色三块瓦脸,表示稳重、老练、忠勇。

额头饰有北斗七星之形,表示其身份。

天罡(蓝色神仙脸),《安天会》(即《闹天宫》)中天官星宿。

天罡(gāng),即北斗七星之柄。

其脸谱蓝色表示蓝天。

脑门勾绘慈悲佛相三面。

獠牙示其凶猛。

青龙(蓝色象形脸),《闹天宫》中天宫星宿,是东方武神。

2024年大班美术欣赏《京剧脸谱》完整课件一、教学内容本节课选自大班美术欣赏教材第四章《传统文化的色彩》,详细内容为《京剧脸谱》。

通过本节课的学习,学生将了解京剧脸谱的历史背景、分类及其艺术特点,学会欣赏和绘制简单的京剧脸谱。

二、教学目标1. 让学生了解京剧脸谱的基本知识,如起源、分类、代表人物等。

2. 培养学生对京剧脸谱艺术的欣赏能力,提高审美素养。

3. 培养学生的动手操作能力,让学生能够独立绘制简单的京剧脸谱。

三、教学难点与重点1. 教学难点:京剧脸谱的分类及艺术特点。

2. 教学重点:学会欣赏京剧脸谱,并能独立绘制简单的京剧脸谱。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、PPT、京剧脸谱样品、画笔、颜料等。

2. 学具:画纸、画笔、颜料、调色盘等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组京剧脸谱图片,引发学生对京剧脸谱的好奇心,进而导入本节课的主题。

2. 新课内容:(1)介绍京剧脸谱的历史背景、分类及艺术特点。

(2)展示各种类型的京剧脸谱,让学生了解不同脸谱所代表的人物性格。

3. 实践环节:(1)教师示范如何绘制一个简单的京剧脸谱。

(2)学生跟随教师步骤,独立绘制一个简单的京剧脸谱。

4. 随堂练习:学生互相展示自己绘制的京剧脸谱,互相交流、学习。

六、板书设计1. 《京剧脸谱》2. 内容:(1)京剧脸谱的历史背景(2)京剧脸谱的分类(3)京剧脸谱的艺术特点(4)绘制简单的京剧脸谱步骤七、作业设计1. 作业题目:绘制一个自己喜欢的京剧脸谱,并介绍其特点。

2. 答案:根据学生绘制的结果,介绍其选择的京剧脸谱类型、代表人物及特点。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生的参与度较高,但对京剧脸谱的分类和艺术特点理解不够深入,需要在今后的教学中加强引导。

2. 拓展延伸:鼓励学生了解其他类型的传统戏曲脸谱,如川剧、越剧等,拓宽知识面。

重点和难点解析:1. 教学难点:京剧脸谱的分类及艺术特点。

2. 实践环节:教师示范绘制京剧脸谱的步骤。

大班美术欣赏《京剧脸谱》优质课件.一、教学内容本节课我们将学习大班美术欣赏《京剧脸谱》。

教材来源于《幼儿园大班美术活动指导手册》第四章“传统文化的魅力”部分,具体内容为第三章“京剧脸谱的奥秘”。

详细内容包括京剧脸谱的历史、分类、色彩含义以及脸谱图案的设计和绘制技巧。

二、教学目标1. 让学生了解京剧脸谱的历史及分类,感受传统文化的魅力。

2. 使学生掌握京剧脸谱的基本色彩含义,提高审美鉴赏能力。

3. 培养学生动手绘制京剧脸谱的能力,激发创造力和想象力。

三、教学难点与重点教学难点:京剧脸谱的分类、色彩含义及绘制技巧。

教学重点:培养学生对京剧脸谱的鉴赏能力和动手实践能力。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、京剧脸谱样品、颜料、画笔、调色板等。

学具:画纸、画笔、颜料、调色板、水杯等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体展示京剧表演视频,让学生初步感受京剧的艺术魅力。

2. 知识讲解(10分钟)介绍京剧脸谱的历史、分类、色彩含义以及绘制技巧。

3. 例题讲解(15分钟)以一个典型角色为例,讲解如何绘制京剧脸谱,并示范操作。

4. 随堂练习(10分钟)学生按照所学知识,尝试自己动手绘制京剧脸谱。

5. 互动点评(5分钟)学生互相展示作品,进行评价和讨论,教师给予指导和建议。

六、板书设计1. 课题:《京剧脸谱》2. 板书内容:a. 京剧脸谱的历史b. 京剧脸谱的分类c. 京剧脸谱的色彩含义d. 京剧脸谱绘制技巧七、作业设计1. 作业题目:绘制一个自己喜欢的京剧脸谱角色。

2. 答案要求:色彩搭配合理,图案清晰,具有创意。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂上的参与度,及时调整教学方法,提高教学效果。

2. 拓展延伸:a. 组织学生参观京剧表演,深入了解京剧艺术。

b. 开展家庭作业:与家长共同绘制京剧脸谱,增进亲子关系,弘扬传统文化。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的设定2. 教具与学具的准备3. 例题讲解的详细程度4. 随堂练习的组织与指导5. 互动点评的有效性6. 作业设计的针对性与答案要求7. 课后反思与拓展延伸的实际操作一、教学难点与重点设定(1)难点解析:京剧脸谱的分类、色彩含义及绘制技巧是本节课的难点,因为它们涉及到深厚的文化底蕴和美术技能。

2024年最新大班美术欣赏《京剧脸谱》课件课件一、教学内容本节课我们将学习《京剧脸谱》这一经典艺术形式。

教学内容选自教材第五章“中国传统文化艺术”第三节“京剧脸谱的奥秘”,详细内容包括京剧脸谱的历史起源、分类、颜色含义、图案设计以及其在舞台表演中的应用。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握京剧脸谱的基本知识,包括其历史、分类、颜色和图案等方面的内容。

2. 培养学生对京剧脸谱艺术的欣赏能力,提高他们的审美水平。

3. 培养学生的动手实践能力,激发他们对中国传统文化的热爱。

三、教学难点与重点教学难点:京剧脸谱的分类、颜色含义及其在舞台表演中的应用。

教学重点:京剧脸谱的基本知识,如何欣赏和绘制京剧脸谱。

四、教具与学具准备五、教学过程1. 导入:通过展示一组京剧表演图片,引导学生关注京剧脸谱,激发他们对本节课的兴趣。

2. 知识讲解:(1)介绍京剧脸谱的历史起源、分类及颜色含义。

(2)讲解京剧脸谱的图案设计及其在舞台表演中的应用。

3. 实践操作:(1)展示不同类型的京剧脸谱,让学生分析其特点。

(2)指导学生绘制京剧脸谱,培养他们的动手实践能力。

4. 例题讲解:讲解如何欣赏一幅京剧脸谱作品,分析其艺术特点。

5. 随堂练习:让学生运用所学知识,分析并评价指定的京剧脸谱作品。

六、板书设计1. 《京剧脸谱》2. 内容:(1)京剧脸谱的历史起源、分类(2)颜色含义及图案设计(3)京剧脸谱在舞台表演中的应用七、作业设计1. 作业题目:请同学们绘制一幅自己喜欢的京剧脸谱,并简要介绍其特点。

2. 答案:根据学生绘制的结果,评价其作品并给出建议。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:(1)组织学生参观京剧表演,加深他们对京剧脸谱艺术的理解。

(2)鼓励学生深入了解中国传统文化,将京剧脸谱与其他艺术形式相结合,创作出具有个人特色的作品。

重点和难点解析1. 教学难点:京剧脸谱的分类、颜色含义及其在舞台表演中的应用。

2. 实践操作:指导学生绘制京剧脸谱,培养他们的动手实践能力。

大班美术欣赏《京剧脸谱》完整课件一、教学内容本节课选自大班美术欣赏教材第四章《传统文化之美——京剧》,详细内容为第三节《京剧脸谱》。

通过本节课的学习,学生将了解京剧脸谱的历史、分类、特点及其所蕴含的文化意义。

二、教学目标1. 让学生了解京剧脸谱的基本知识,认识不同类型的脸谱,提高学生的审美鉴赏能力。

2. 培养学生对我国传统文化的热爱和传承意识,激发学生学习京剧的兴趣。

3. 培养学生的动手能力,提高学生在美术创作中运用对称、对比等表现手法的能力。

三、教学难点与重点重点:京剧脸谱的分类、特点及其所蕴含的文化意义。

难点:如何引导学生运用美术手法创作出富有个性特色的京剧脸谱。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备、京剧脸谱图片、画笔、颜料、调色板、水桶等。

学具:画纸、画笔、颜料、调色板、水桶等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)(1)教师播放京剧片段,引导学生感受京剧艺术的魅力。

(2)学生分享对京剧的认识和感受。

2. 知识讲解(10分钟)(1)教师介绍京剧脸谱的历史、分类、特点及其所蕴含的文化意义。

(2)学生跟随教师一起分析京剧脸谱的色彩、线条、图案等特点。

3. 例题讲解(10分钟)(1)教师展示一张京剧脸谱,引导学生分析其特点。

(2)教师示范如何运用美术手法创作京剧脸谱。

4. 随堂练习(10分钟)(1)学生根据所学知识,自行创作一张京剧脸谱。

(2)教师巡回指导,解答学生疑问。

5. 作品展示与评价(5分钟)(1)学生展示自己的作品,分享创作心得。

六、板书设计1. 课题:《京剧脸谱》2. 主要内容:(1)京剧脸谱的历史、分类、特点(2)京剧脸谱的文化意义(3)美术手法在京剧脸谱创作中的应用七、作业设计1. 作业题目:请运用所学知识,为自己设计一张富有个性特色的京剧脸谱。

2. 答案:学生作品。

八、课后反思及拓展延伸1. 教学反思:本节课通过实践情景引入、知识讲解、例题讲解、随堂练习等环节,使学生了解了京剧脸谱的基本知识,提高了学生的审美鉴赏能力和动手能力。

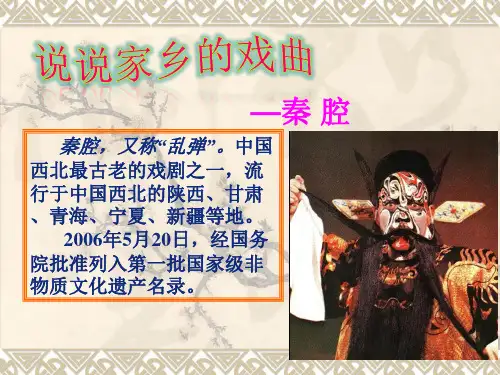

京剧脸谱欣赏一.京剧的起源中国京剧是中国的"国粹",已有200年历史。

京剧之名始见于清光绪二年(1876)的《申报》,历史上曾有皮黄、二黄、黄腔、京调、京戏、平剧、国剧等称谓,清朝乾隆五十五年(1790年)四大徽班(自乾隆五十五年(一七九零)皇帝八十生辰、以安徽人高朗亭(月官)为首的三庆微班进京祝寿,继之又有四喜、春台、和春等班先后进京,号称四大徽班,迄今已历二百寒暑。

今天的京剧,就是源于微班的微调,并融合了湖北的汉调,以及昆腔、梯子等其他剧种,兼包并容,如大海之纳百川,成为一度披推为“国剧”的权威剧种)。

进京后与北京剧坛的昆曲、汉剧、弋阳、乱弹等剧种经过五、六十年的融汇,衍变成为京剧,是中国最大戏曲剧种。

其剧目之丰富、表演艺术家之多、剧团之多、观众之多、影响之深均为全国之冠。

京剧是综合性表演艺术。

集唱(歌唱)、念(念白)、做(表演)、打(武打)、舞(舞蹈)为一体、通过程式的表演手段叙演故事,刻划人物,表达"喜、怒、哀、乐、惊、恐、悲"思想感情。

角色可分为:生(男人)、旦(女人)、净(男人)、丑(男、女人皆有)四大行当。

人物有忠奸之分,美丑之分、善恶之分。

各个形象鲜明、栩栩如生。

形成与传播:京剧前身是清初流行于江南地区,以唱吹腔、高拨子、二黄为主的徽班。

徽班流动性强,与其他剧种接触频繁,在声腔上互有交流渗透,因此在发展过程中也搬演了不少昆腔戏,还吸收了啰啰腔和其他一些杂曲。

清乾隆五十五年(1790),以高朗亭(名月官)为首的第一个徽班(三庆班)进入北京,参加乾隆帝八十寿辰庆祝演出。

《扬州画舫录》载:"高朗亭入京师,以安庆花部,合京秦二腔,名其班曰三庆。

"刊于道光二十二年(1842)的杨懋建《梦华琐簿》也说:"而三庆又在四喜之先,乾隆五十五年庚戌,高宗八旬万寿入都祝匣时,称'三庆徽',是为徽班鼻祖。

"伍子舒在《随园诗话》批注中则更具体指出是"闽浙总督伍纳拉命浙江盐商偕安庆徽人都祝厘"。

随后还有不少徽班陆续进京。

著名的为三庆、四喜、春台、和春四班,虽然和春成立于嘉庆八年(1803),迟于三庆十三年,但后世仍并称之为"四大徽班进京"。

乾隆、嘉庆年间,北京文物荟萃,政治稳定,经济繁荣,各剧种艺人麇集。

北京舞台昆腔、京腔、秦腔三足鼎立、相互对峙。

徽班到京,首先致力于"合京秦二腔"。

当时秦腔、京腔基本上同台演出,"京秦不分"(《扬州画舫录》),徽班发扬其博采众长的传统,广泛吸收秦腔(包括部分京腔)的剧目和表演方法,同时继承了众多的昆腔剧目(还排演了昆腔大戏《桃花扇》)及其舞台艺术体制,因而在艺术上得到迅速提高。

徽班本身的艺术特色,是它能够在争衡中取胜的主要原因。

在声腔方面,除了所唱二黄调以新声夺人而外,它"联络五方之音,合为一致"(《日下看花记》);在剧目方面,题材广阔,形式多样;在表演方面,纯朴真切,行当齐全文武兼重,因此适合广大观众的欣赏要求。

在演出安排上,据《梦华琐簿》载,四大徽班"各擅胜场"。

三庆以"轴子"取胜(连日接演新戏),四喜以"曲子"取胜(善唱昆曲),和春以"把子"取胜(善演武戏),春台以"孩子"取胜(以童伶为号召)。

在艺术和经营上备有侧重点,能够发挥专长,取得较快进展。

至道光后期,徽班已在北京占据优势。

《梦华琐簿》说:"今乐部皖人最多,吴人亚之,蜀人绝无知名者矣。

"又说:"戏庄演剧必徽班。

戏园之大者,如广德楼、广和楼、三庆园、庆乐园,亦必以徽班为主。

"徽班成长发展的过程,也就是它向京剧擅变的过程。

这一嬗变的完成,主要标志为徽汉合流和皮黄交融,形成了以西皮、二黄两种腔调为主的板腔体唱腔音乐体系,使唱念做打表演体系逐步完善。

最早随同徽班进京的汉调演员是米应先(又名米喜子),湖北崇阳人(一说安徽人),生于乾隆四十五年(1780),约于嘉庆年间加入春台徽班进京演唱,演正生,擅红生戏,声望极隆(见《梦华琐簿》及李登齐《常谈丛录》)。

被视为著名汉调演员余三胜的先驱(当时曲艺唱词有"亚赛当年米应先"之句)。

道光年间(1821-1849),汉调演员至京加入徽班演唱的逐渐增多,著名的有王洪贵、李六。

粟海庵居士《燕台鸿爪集》(约作于道光十二年以前)说:"京师尚楚调。

乐工中如王洪贵、李六善为新声称于时。

"楚调即汉调,也就是西皮调。

可见当时北京已流行西皮调,王洪贵、李六"善为新声",又推动了西皮调的革新发展。

在徽、汉演员的共同努力下,逐步实现了西皮与二黄两种腔调的交融。

开始不同的剧目,根据不同的来源,分别唱西皮或二黄;后来,有些戏就兼唱西皮和二黄,甚至在同一唱段中先唱二黄,后转西皮,并能相互协调,浑然一体。

《罗成叫关》(源出徽调《淤泥河》)就是一个例子。

声韵方面,形成"中州韵、湖广音"的格律,字声间杂京音、鄂音,兼用北京、湖北两种四声调值,分别尖团字音,按照"十三辙"押韵。

二黄的伴奏乐器,几经反复,终于在咸丰、同治年间(1851-1874)废笛,而与西皮统一使用胡琴(定弦不同),但唱吹腔时仍按徽班传统用笛伴奏。

道光末年,西皮戏大量涌现,徽班中皮黄并奏习以为常。

据刊于道光二十五年的杨静亭《都门纪略》载,三庆班程长庚、四喜班张二奎、春台班余三胜和李六、和春班王洪贵等常演的剧目,如《文昭关》、《捉放曹》、《定军山》、《击鼓骂曹》、《扫雪打碗》等,与嗣后京剧舞台常见的传统剧目已大体相同,徽班向京剧的擅变到此已基本完成(虽然当时还不称京剧)。

另一种说法,认为谭鑫培成名后(19世纪末、20世纪初)京剧才算形成。

理由是到那时皮黄戏从音乐、表演,到唱念的字音、声韵,才具备了严格的规范;而在此以前,即程长庚时代,仍属徽调范畴。

同治六年(1867),京剧传到上海。

新建的满庭芳戏园从天津约来京班,受到观众欢迎。

同年,丹桂茶园通过北京的三庆班,又约来大批著名京剧演员,其中有老生夏奎章(夏月润之父)、熊金桂(熊文通之父),花旦冯三喜(冯子和之父)等。

他们都在上海落户,成为以上海为中心的南派京剧世家。

嗣后,更多的京角陆续南下,知名的有周春奎、孙菊仙、杨月楼、孙春恒、黄月山、李春来、刘永春以及梆子花旦田际云(想九霄)等,从而使上海成为与北京并立的另一个京剧中心。

在这之前,约在咸丰初年,上海已有昆班和徽班演出。

京剧进上海后,也出现了京徽同台、京昆同台以及京梆(梆子)同台的局面。

这对南方京剧特点的形成,起了重要作用。

徽班杰出演员王鸿寿(三麻子)到沪后,经常参加京班演出,并把一些徽调剧目如《徐策跑城》、《扫松下书》、《雪拥蓝关》等带进了京班,把徽调的主要腔调之一"高拨子"纳入到京剧音乐里,还把徽班的某些红生戏及其表演方法吸收到京剧中。

这对扩大京剧上演剧目和丰富舞台艺术起了一定作用。

此外,梆子艺人田际云在上海的艺术活动,对南派京剧的发展也有所影响。

他的"灯彩戏"《斗牛宫》等,实为后来"机关布景连台本戏"的滥筋。

从光绪五年(1879)起,谭鑫培六次到沪,后来梅兰芳等名演员也经常到沪演出,促进了北派、南派京剧交流,加速了京剧艺术的发展。

京剧在进入上海之前,即咸丰十年(1860)之后,随商旅往来及戏班的流动演出,很快传播到全国各地。

如天津及其周围的河北一带为京剧最早的传播地区之一。

道光末年,余三胜即在天津活动(他和他父亲死后都葬在天津);丑角演员刘赶三先在天津的票房活动,后来才到北京"下海"。

老生演员孙菊仙也曾经是夭津的票友。

山东是徽班进出北京的必经之地,山东帮商人又是北京经济活动的重要力量,因而山东很早就有京剧演出。

曲阜孔府早在乾隆时就有安徽艺人入府演戏。

京剧的较早流布地区还有安徽、湖北和东北三省。

至20世纪初,南至闽、粤,东至浙江,北至黑龙江,西至云南,都有京剧活动。

抗日战争期间,京剧在四川、陕西、贵州、广西等地也有了较大发展。

1919年,梅兰芳率剧团赴日本演出,京剧艺术首次向海外传播;1924年,他再度率剧团到日本演出,1930年,梅又率由二十人组成的剧组到美国访问演出,取得很大成功。

1934年,他应邀去欧洲访问,在苏联演出,受到欧洲戏剧界的重视。

此后,世界各地把京剧看成中国的演剧学派。

二.京剧脸谱“脸谱”是指中国传统戏剧里男演员脸部的彩色化妆。

这种脸部化妆主要用于净(花脸)和丑(小丑)。

它在形式、色彩和类型上有一定的格式。

内行的观众从脸谱上就可以分辨出这个角色是英雄还是坏人,聪明还是愚蠢,受人爱戴还是使人厌恶。

京剧那迷人的脸谱在中国戏剧无数脸部化妆中占有特殊的地位。

京剧脸谱以“象征性”和“夸张性”著称。

它通过运用夸张和变形的图形来展示角色的性格特征。

眼睛,额头和两颊通常被画成蝙蝠,蝴蝶或燕子的翅膀状,再加上夸张的嘴和鼻子,制造出所需的脸部效果。

脸谱的分类:1.脸谱的由来关于京剧脸谱的由来,有许多说法,至今没有定论。

但概括起来,不外以下四种。

①.由面具蜕化而来据《旧唐书》、《宋史》等史书记载,古代打仗有时戴上面具上阵,以增加威严,吓唬敌人。

以后逐渐改变,将面具的形状、色彩直接勾画到脸上,就成了现在的脸谱。

古代有的史书将面具称为“代面”,现在称京剧的大花脸(净角)为“大面”,大约是“代面”的音近而误。

②.由化妆蜕化而来演员装扮某个角色,首先要像那个角色,所以将眉眼口鼻,画成那个角色形状,而一个人的性格,首先也表现在脸部,为了表现一个人的性格,在化妆时进行一些夸张。

这种类似脸谱的化妆方法,逐渐演化成了现在的脸谱。

③.由神怪傩戏退化而来从前有一种驱疫打鬼的傩戏,里面有神佛鬼怪的角色。

这些角色的面貌无法模仿,只能凭空构思。

神佛用金银等色特别标出,妖怪之类,就将他们的形状画在面上。

如豹精就画个豹头,猪怪就画个猪脸等。

这种表现方法推广到其它角色,逐渐形成了现在的脸谱。

④.由盗贼涂面蜕化而来从前的盗贼为了防止被人认出来,常常将自己的脸涂画得面目全非。

恐怖凶暴。

于是在演戏的时候,凡是遇到有凶狠残暴、使人恐怖的角色,也在脸上乱勾乱抹,于是就形成一种脸谱。

中国传统戏曲的脸谱,是演员面部化妆的一种程式。

一般应用于净、丑两个行当,其中各种人物大都有自己特定的谱式和色彩,借以突出人物的性格特征,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,使观众能目视外表,窥其心胸。

因而,脸谱被誉为角色“心灵的画面”。

脸谱的演变和发展,不是某个人凭空臆造的产物,而是戏曲艺术家们在长期艺术实践中,对生活现象的观察、体验、综合,以及对剧中角色的不断分析、判断,作出评价,才逐步形成了一整套完整的艺术手法。