喀斯特地貌形态、形成和影响

- 格式:ppt

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:21

喀斯特地貌的成因与演化喀斯特地貌是一种以岩溶为基础的地貌类型,其形成和演化过程深受水、地质构造和气候等因素的影响。

在这篇文章中,我们将探讨喀斯特地貌的成因和演化,以及其对环境和人类活动的影响。

一、地质构造地质构造是喀斯特地貌形成的重要因素之一。

在地质演化中,地壳的运动和变形不断地改变地下水的路径和流动速度,从而影响岩溶的形成。

例如,断层和裂隙的存在使得地下水易于渗透到岩石中,并加速岩石溶解的速度。

此外,构造抬升还会形成流域和山地之间的陡坎和梯田状地形,促进了溶洞和喀斯特塌陷的形成。

二、水文地质条件水文地质条件是喀斯特地貌形成的关键因素之一。

喀斯特地区通常有丰富的地下水资源,地下水的循环活动在地貌演化中起着重要作用。

当水渗透到含碳酸盐的岩石中,通过溶解作用,岩溶现象发生。

随着时间的推移,水通过裂隙和溶洞形成了复杂的地下水系统,加速了岩溶地貌的发展。

三、气候条件气候条件是喀斯特地貌演化的决定性因素之一。

喀斯特地区的气候通常以高温多雨为特点。

长期的降雨和高湿度使得喀斯特地区的水循环活跃,岩溶过程更加迅速。

同时,高温和强烈的太阳辐射也加速了碳酸盐的溶解速度,促进了喀斯特地貌的形成。

四、喀斯特地貌的演化喀斯特地貌的演化是一个动态的过程,通常经历了多个阶段。

首先是岩溶过程的起始阶段,这个阶段以溶蚀和侵蚀为主,地下水通过溶解岩石表面形成溶洞、地下河和地下溶蚀的通道等。

随着时间的推移,溶洞不断扩大,地表出现塌陷洼地和喀斯特塔、钟乳洞等独特的地貌形态。

接下来是下陷阶段,随着溶洞的不断扩大和地下水的冲击作用,地表形成了大量的塌陷洞和盲管,地势复杂多变。

再往后是沉降阶段,过剩的地下水渗透到地表,形成了丰富的水源,同时也促进了物质的沉积和沉淀。

最后,是地貌稳定阶段,地下水系统逐渐平衡,地表形成稳定的生态环境。

此时,喀斯特地貌呈现出壮丽的山峦、峡谷、溶洞和湖泊等自然景观,吸引了大量的旅游者和研究者。

五、影响与保护喀斯特地貌的形成和演化对环境和人类活动产生了重大影响。

(一)什么是喀斯特地貌?喀斯特地貌是指可溶性岩石受水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌,如石芽、石沟、石林、峰林、落水洞、漏斗、喀斯特洼地、溶洞、地下河等。

(二)喀斯特地貌的形成原因?中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候形成,奠定了现今喀斯特地带性的基础,华南保持了湿热气候,华中变得湿润,喀斯特发育转向强烈。

尤其是第四纪以来,地壳迅速上升,喀斯特地貌随之迅速发育,类型复杂多样。

随冰期与间冰期的交替,气候带频繁变动,但在交替变动中气候带有逐步南移的特点,华南热带峰林的北界达南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

这一界线较现今热带界线偏北约3~4个纬度,可见峰林的北界不是在现代气候条件下形成的。

中国东部气温和雨量虽是向北渐变,但喀斯特地带性的差异却非常明显。

这是因为受冰期与间冰期气候的影响,间冰期时中国的气温和雨量都较高,有利于喀斯特发育。

而冰期时寒冷少雨,强烈地抑制了喀斯特的发育。

但越往热带其影响越小。

在热带峰林区域,保持了峰林得以断续发育的条件,而从华中向东北则影响越来越大,喀斯特作用的强度向北迅速降低,使类型发生明显的变化。

广大的西北地区,从第三纪以来均处于干燥气候条件下,是喀斯特几乎不发育的地区。

(三)喀斯特地貌的类型?喀斯特地貌可划分许多不同的类型。

按出露条件分为:裸露型喀斯特地貌、覆盖型喀斯特地貌、埋藏型喀斯特地貌。

按气候带分为:热带喀斯特地貌、亚热带喀斯特地貌、温带喀斯特地貌、寒带喀斯特地貌、干旱区喀斯特地貌。

按岩性分为:石灰岩喀斯特地貌、白云岩喀斯特地貌、石膏喀斯特地貌、盐喀斯特地貌。

此外,还有按海拔高度、发育程度、水文特征、形成时期等不同的划分等。

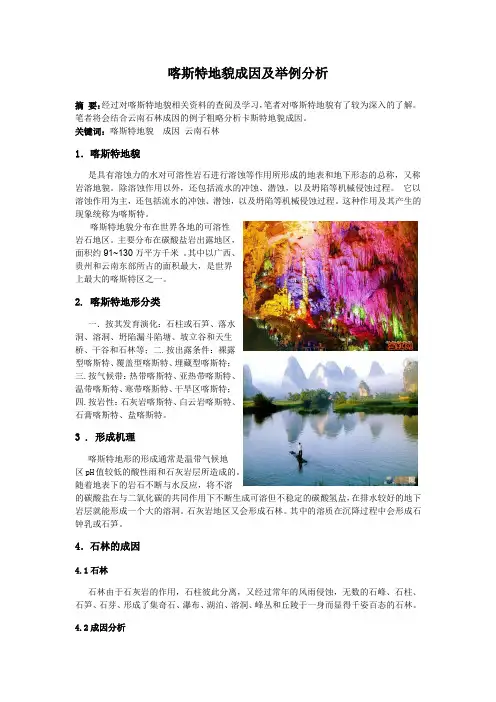

喀斯特地貌成因及举例分析摘要:经过对喀斯特地貌相关资料的查阅及学习,笔者对喀斯特地貌有了较为深入的了解。

笔者将会结合云南石林成因的例子粗略分析卡斯特地貌成因。

关键词:喀斯特地貌成因云南石林1.喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

它以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区。

主要分布在碳酸盐岩出露地区,面积约91~130万平方千米。

其中以广西、贵州和云南东部所占的面积最大,是世界上最大的喀斯特区之一。

2. 喀斯特地形分类一.按其发育演化:石柱或石笋、落水洞、溶洞、坍陷漏斗陷塘、坡立谷和天生桥、干谷和石林等;二.按出露条件:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特;三.按气候带:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特;四.按岩性:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特。

3 . 形成机理喀斯特地形的形成通常是温带气候地区pH值较低的酸性雨和石灰岩层所造成的。

随着地表下的岩石不断与水反应,将不溶的碳酸盐在与二氧化碳的共同作用下不断生成可溶但不稳定的碳酸氢盐,在排水较好的地下岩层就能形成一个大的溶洞。

石灰岩地区又会形成石林。

其中的溶质在沉降过程中会形成石钟乳或石笋。

4.石林的成因4.1石林石林由于石灰岩的作用,石柱彼此分离,又经过常年的风雨侵蚀,无数的石峰、石柱、石笋、石芽、形成了集奇石、瀑布、湖泊、溶洞、峰丛和丘陵于一身而显得千姿百态的石林。

4.2成因分析1)有大量的可溶性岩石存在:可溶性岩石是喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛(如石林),最主要的是这里有其发育的主体。

大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌,这一奇特的地理现象,充满了神秘和魅力。

它不仅造就了壮丽的自然景观,还蕴含着丰富的地质知识。

首先,我们来了解一下喀斯特地貌的形成原因。

喀斯特地貌的形成主要依赖于岩石的可溶性以及水的溶蚀作用。

常见的可溶性岩石有石灰岩、白云岩等。

当雨水与二氧化碳结合形成碳酸后,与这些岩石发生化学反应,逐渐将岩石溶解侵蚀。

经过漫长的时间,就形成了各种奇特的喀斯特地貌形态。

喀斯特地貌有着多种多样的类型。

比如,溶沟和石芽就是常见的形态之一。

溶沟是地面上的一道道沟槽,而石芽则是突出地面的尖锐岩石。

它们就像是大地的指纹,记录着溶蚀作用的痕迹。

溶洞也是喀斯特地貌的重要组成部分。

溶洞内部有着千姿百态的钟乳石、石笋和石柱。

钟乳石从洞顶向下生长,石笋从洞底向上生长,而当它们连接在一起,就形成了石柱。

这些奇妙的景观都是由于水在溶洞内滴落,水中的矿物质逐渐沉积形成的。

有的溶洞规模宏大,内部还有地下河,河水在黑暗中流淌,增添了几分神秘的色彩。

天坑是喀斯特地貌中的壮观景象。

它是由于地下溶洞的顶部坍塌而形成的巨大坑洞。

有些天坑深不见底,周围陡峭的岩壁让人望而生畏。

而峰丛和峰林则展现了喀斯特地貌的另一种美。

峰丛是基座相连的山峰群,而峰林则是基座分离、疏密有致的山峰。

它们在大地上错落分布,犹如大自然精心雕琢的艺术品。

喀斯特地貌的分布也具有一定的特点。

在我国,广西、贵州、云南等地是喀斯特地貌较为集中的区域。

其中,广西桂林以其秀丽的山水风光闻名于世,那里的喀斯特地貌如诗如画,吸引了无数游客前来观赏。

喀斯特地貌在地理环境中具有重要的影响。

一方面,它提供了丰富的地下水资源,但另一方面,也可能导致水土流失、地面塌陷等问题。

在农业生产方面,喀斯特地区的土壤贫瘠,不利于农作物的生长。

但独特的地貌也为旅游业的发展提供了契机。

对于人类活动来说,喀斯特地貌既带来了挑战,也带来了机遇。

在工程建设中,需要充分考虑喀斯特地区的地质特点,以避免出现地基不稳等问题。

描述喀斯特地貌喀斯特地貌是一种独特而壮观的地貌类型,它以其奇特的地形和丰富的地下水系统而闻名。

喀斯特地貌主要分布在石灰岩、石膏岩、大理石等溶蚀性岩石地区,被称为地下溶蚀地貌的代表。

在人类的视角下,喀斯特地貌仿佛是大自然用魔法描绘的艺术品,令人叹为观止。

喀斯特地貌的地表特征主要是由于溶蚀作用造成的。

长时间的雨水和地下水的腐蚀作用使得岩石表面出现了各种各样的裂缝和溶洞。

这些裂缝和溶洞会进一步扩大,形成了壮丽的喀斯特地表景观。

在喀斯特地貌中,我们常常可以看到陡峭的峭壁、奇特的石柱、深邃的溶洞和幽深的峡谷。

这些景观让人仿佛置身于童话世界中,令人陶醉其中。

除了地表景观,喀斯特地貌的地下景观同样令人惊叹。

地下溶洞是喀斯特地貌最具特色的地下景观之一。

这些溶洞由长时间的水流侵蚀而形成,内部常常有各种奇特的钟乳石、石笋、石幔等。

进入这些溶洞,仿佛进入了一个神秘的地下世界,充满了惊喜和探险的机会。

喀斯特地貌的地下水系统也十分发达,形成了众多的地下河流、湖泊和瀑布。

在这些地下水系统中,我们可以感受到大自然的力量和神奇。

喀斯特地貌不仅给人类带来了观赏的乐趣,还对人类的生活和经济产生了重要影响。

喀斯特地貌地区的土地肥沃,适宜农业发展。

在喀斯特地貌的山区,人们种植着茶叶、水果等农作物,享受着大自然的馈赠。

此外,喀斯特地貌地区的地下水资源丰富,为人类提供了宝贵的淡水资源。

人们依靠这些地下水资源进行灌溉、工业用水和生活用水,促进了当地的经济发展。

总的来说,喀斯特地貌以其独特的地表景观和丰富的地下景观而闻名于世。

它给人类带来了美的享受和丰富的资源,也展示了大自然的神奇和力量。

在人类的视角下,喀斯特地貌仿佛是大自然的艺术品,让人们感到无尽的敬畏和惊叹。

让我们一起探索喀斯特地貌的奇迹,感受大自然的魅力吧!。

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌是指石灰岩等溶蚀岩在雨水等自然水力及地下水的侵蚀作用下形成的一种特殊地貌形态。

喀斯特地貌广泛分布于全球各个地区,包括中国的桂林山水、中国台湾的花莲七星潭、美国的卡尔斯巴德洞穴、法国的普罗旺斯、克罗地亚的普利特维野生公园、波斯尼亚和黑塞哥维那的莱纳河谷等地。

在这些地方,我们可以看到一些独特的地貌景观,如天坑、岩溶峰林、地下溶洞等。

喀斯特地貌的形成喀斯特地貌的形成与溶蚀作用密切相关。

石灰岩在水的侵蚀作用下,岩体内的溶解介质溶解掉岩石中的钙质,形成了水溶液,这种水溶液具有很强的溶解能力,可以将石灰岩中的钙溶解成离子。

在岩壁上很容易出现亮面痕迹。

经过长时间的积累,这些岩石最终被溶解损失,形成了一些天坑。

此外,石灰岩也可以在地下形成洞穴和溶洞。

雨水从地表渗入地下,形成洞穴和溶洞,并通过地下水流将钙溶解成离子,这些离子在水中不断积累,最终形成了一些特殊的地下水体,如地下河流、地下湖泊等。

这些地下水体也是喀斯特地貌的标志之一。

喀斯特地貌的特点喀斯特地貌的特点是岩溶地貌中最为典型的,其最显著的特点是天坑,此外还有岩溶峰林、地下溶洞等。

天坑是因为地下溶洞颠覆垮塌而形成的大型地表凹陷,一般呈圆形或椭圆形,大小不等,有的最深可达数百米,最宽可达一公里以上。

岩溶峰林则是由于石灰岩的不同硬度造成的不同侵蚀速度,形成了像林木一样的奇特地貌景观。

地下溶洞是水侵蚀下形成的地下空间,如纳斯卡平原著名的卡尔斯巴德溶洞,洞穴内有大量的钟乳石和石笋,形态奇特,颇受游客喜欢。

喀斯特地貌的旅游价值由于喀斯特地貌具有独特的地貌景观和自然环境,因此成为了许多旅游胜地。

喀斯特地貌地区的旅游资源主要包括风景区、自然保护区、游览区和溶洞等。

桂林山水、花莲七星潭、卡尔斯巴德洞穴等景区都是喀斯特地貌旅游的著名景点。

对于游客来说,喀斯特地貌不仅仅是一种自然景观,更是一种美好的生态环境,因此也需要我们保护好生态环境。

喀斯特地貌的意义喀斯特地貌的意义较为复杂,它不仅仅是一种地貌景观,更是一种自然环境的综合体现。

喀斯特地貌形成原因是什么有哪些特点

喀斯特地貌形成原因是地下水与地表水对可溶性岩石的溶蚀与沉淀,侵蚀与沉积,或者重力崩塌、坍塌和堆积等作用下,在地表和地下形成的各种奇特的溶洞。

喀斯特地貌分地表和地下两大类,地表的有石芽、溶沟、喀斯特漏斗、喀斯特盆地与喀斯特平原等,地下有溶洞与地下河,暗湖。

喀斯特地貌形成原因是什么有哪些特点

1喀斯特地貌形成原因

形成喀斯特地貌的根本原因在于岩石的可溶性,这种可溶性岩石大多为石灰岩。

石灰岩里不溶性的碳酸钙在水和二氧化碳的作用下能转化为微溶性的碳酸氢钙。

由于石灰岩层各部分的石灰质含量不同、被侵蚀的程度不同,因此其被溶解分割后的形状也不同,于是便形成了千姿百态、陡峭秀丽的喀斯特地貌。

气候对喀斯特地貌的影响也较为明显,如我国西南部地区气候湿润,降水量大,地表径流相对稳定,流水下渗作用连续,因此岩

溶作用才能延续进行。

当流水彻底溶蚀山与山之间的基座,峰丛就会演变为散落的峰林。

贵州兴义市的万峰林,以万座奇美的山峦组成了中国最大、最典型的喀斯特峰林。

2喀斯特地貌的特点

喀斯特地貌主要的特征体现在溶洞、天坑和竖井等地理现象中。

溶洞是地下水沿着可溶性岩的裂隙溶蚀扩张而形成的地下洞穴,规模大小都不一样,大的溶洞可以容纳上千人以上,它的形态千奇百怪。

溶洞中还有许多奇特的景观,比如石笋、石柱、石钟乳、石幔等。

小的溶洞可能连一个人都很难通过。

喀斯特地貌形成过程及原理1. 什么是喀斯特地貌?喀斯特地貌,听起来有点高深,但其实就是大自然的一种奇妙创作。

想象一下,山坡上突然冒出来的石灰岩溶洞、奇形怪状的石柱,还有那些神秘的小溪,都是这个地貌的“杰作”。

那么,这些神奇的景象到底是怎么来的呢?我们就来深入聊聊喀斯特地貌的形成过程和原理。

1.1 喀斯特地貌的基本组成首先,喀斯特地貌主要由石灰岩构成,这种岩石在地球上可是相当常见的。

经过长时间的风化和侵蚀,石灰岩会逐渐被溶解,形成各种各样的洞穴、峡谷和石柱。

你能想象吗?就像是大自然的雕刻家,用水和时间雕琢出这些精美的作品。

而这一切,都是因为水的“参与”!1.2 水的角色水在这里可是个“大明星”。

它不仅是生命之源,也是形成喀斯特地貌的“魔法师”。

当雨水渗透到土壤中,带着二氧化碳,它就变成了弱酸性水,能与石灰岩反应,慢慢将岩石溶解。

想象一下,这就像是你在泡茶时,把茶叶放入热水中,慢慢释放出香气一样。

随着时间的推移,这种“溶解”过程不断进行,最终形成了我们看到的喀斯特地貌。

2. 形成过程接下来,我们聊聊喀斯特地貌形成的几个主要阶段。

2.1 侵蚀阶段一开始,雨水和地下水开始侵蚀石灰岩。

这个过程可以持续数千年,甚至数万年。

最开始的侵蚀可能是微小的裂缝,随着时间的推移,这些裂缝会逐渐扩大,形成洞穴。

就像是你在海边看到的那些小石头,经过海浪的拍打,变得光滑而美丽。

2.2 洞穴的发展随着侵蚀的加剧,洞穴变得越来越大,内部可能形成钟乳石和石笋。

这些奇形怪状的石头,经过无数年的水滴滋润,变得闪闪发光,像是大自然的艺术品。

你走进这样的洞穴,仿佛进入了一个神秘的世界,耳边只有水滴的声音,令人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

3. 喀斯特地貌的魅力最后,我们来谈谈喀斯特地貌的魅力。

它不仅仅是自然景观,更是一种文化符号。

3.1 生态价值喀斯特地区通常拥有独特的生态系统,许多植物和动物在这里生存、繁衍。

就像是隐藏在城市中的绿洲,给人们带来一丝宁静。

喀斯特地貌的危害及防治措施喀斯特地貌是由于溶蚀作用而形成的地表地貌,其主要特征包括岩溶、地下溶洞、钙华沉积等。

尽管喀斯特地貌独特美丽,但也伴随着一些危害,特别是对地下水系统和土地利用的影响。

以下是喀斯特地貌可能带来的危害以及相应的防治措施:喀斯特地貌的危害:1.地下水污染:•岩溶过程可能导致地下水与地表水交互,增加地下水受到污染的风险。

2.土地沉陷:•溶洞塌陷或岩溶区土地沉陷可能对建筑和农田造成损害。

3.地下溶洞:•地下溶洞可能导致地表坍塌,对地表建筑和交通带来威胁。

4.水源枯竭:•岩溶地区的地下水系统容易受到过度开采,导致水源枯竭。

5.土地退化:•岩溶地貌可能导致土壤侵蚀,加剧土地的贫瘠和退化。

防治措施:1.水资源管理:•采取合理的水资源管理措施,限制过度开采地下水,确保水源的可持续利用。

2.防治土地沉陷:•加强对岩溶地区的土地利用规划,避免在潜在的溶洞和坍塌区域建设。

3.地下水保护:•制定严格的地下水保护政策,控制有害物质的排放,减少地下水污染风险。

4.岩溶治理:•采取工程手段,例如填塞溶洞、强化岩溶区地表,以减轻岩溶地貌带来的地质灾害。

5.植被恢复:•推动植被恢复项目,通过植被来稳定土壤,减缓水土流失,改善土地质量。

6.公众教育:•加强对岩溶地区居民和企业的环保教育,提高对喀斯特地貌环境保护的认识。

喀斯特地貌的危害及防治措施需要综合考虑地质、水文、生态等多方面因素,因此对该地区的科学研究和合理规划至关重要。

同时,政府、企业和居民需要共同努力,实施有效的防治策略,以保护这一独特而脆弱的自然环境。

喀斯特地貌的成因与特点喀斯特地貌指石灰岩地区的地表常见的石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、天坑、落水洞、溶蚀洼地、坡立谷、盲谷以及地下发育的溶洞、地下河等各种洞穴系统以及洞中石钟乳、石笋、石柱、石瀑布等地貌形态。

对于石灰岩地区上述独特的地貌,国内外学术界均以南斯拉夫典型的石灰岩地貌区喀斯特地貌高原的地名来命名,即“喀斯特地貌”。

过去中国亦曾用过“岩溶地貌”一词。

在我国,喀斯特地貌分布面积约达130万平方公里。

主要分布在广西、贵州、云南等省区,如广西的桂林山水、云南的路南石林等,广东则有英德英西峰林,怀集桥头镇燕子岩、肇庆七星岩等。

喀斯特地貌是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐)进行以化学溶蚀作用为主而形成的地貌。

喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯的利亚半岛的石灰岩高原的地名,19世纪末,南斯拉夫学者司威杰(J.Cvijic)首先对该地区进行研究,并借用喀斯特一词作为石灰岩地区一系列作用过程的现象的总称,到1966年我国第二次喀特学术会建议将“喀斯特”一词改为“岩溶”。

所以,喀斯特地貌亦称岩溶地貌。

岩溶地貌地面上往往崎呕不平,岩石嶙峋,奇蜂林立,地表常见有石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石、石柱,美不胜收。

我国岩溶地貌分布十分广泛,主要集中于广西、云南、贵州等省区,如广西桂林的山美、石美,水美、洞美,云南的路南石林等闻名于世。

我国喀斯特地貌分布广泛,类型之多世界罕见。

作为喀斯特地貌发育的物质基础――碳酸盐类岩石(如石灰石、白云岩、石膏和岩盐等)分布很广。

据不完全统计,在总面积达200万平方千米的喀斯特地貌中,裸露的碳酸盐类岩石面积约为130万平方千米,占全国碳酸盐类岩石总面积的1/7;埋藏的碳酸盐岩石面积约70万平方千米。

碳酸盐岩石在全国各省区均有分布,但以桂、黔和滇东部地区分布最广。

我国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

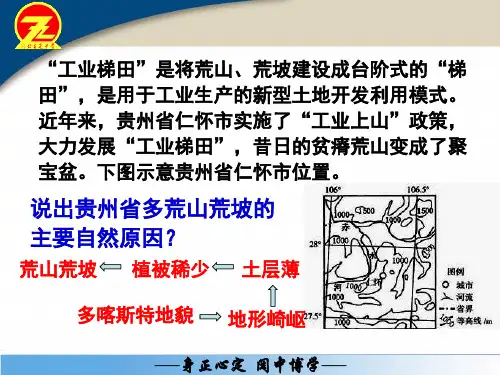

喀斯特地貌怎么形成的形成的条件有哪些喀斯特地貌分布在我国西南地区分布广泛,是因为那里有其发育的主体。

你知道喀斯特地貌形成的条件有哪些吗?可溶性岩石是喀斯特地貌形成的主要条件,下面小编来为你介绍喀斯特地貌的形成原因。

喀斯特地貌形成条件和原因喀斯特地貌一词源于19世纪末。

南斯拉夫学者司威治,发现位于南斯拉夫和意大利的交界处的亚得里亚海迪纳尔阿尔卑斯山西北部有一个叫喀斯特的高原上,发育着奇形怪状的地貌,到处是石沟、石芽、竖井、落水洞、干谷、洼地和峰林、峰丛并绵亘几百公里,山中地下还隐藏着许多巨大而奇特的洞穴,洞穴内的钟乳石、石笋、石柱、石幔、石花等千姿百态,冰莹玉洁,璀璨夺目。

司威治仔细考察研究了这些地上地下奇景后,觉得无法将它归入已知的地貌类型,便用所在研究地的名字将这一奇特的地表形态统称为“喀斯特地貌”。

喀斯特地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

它以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程,这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特地貌的形成就像是大自然留给我们的一幅雕刻作品,要完成这幅作品需要三个条件:1、“材料”,地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、“雕刻刀”,中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走,就像刻刀一样,从横向和纵向来雕刻石灰岩。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。