科学技术的成就(一)导学案

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:2

第19课建国以来的重大科技成就导学案一、自主预习(一)从“两弹一星”到载人航天1.“两弹一星”(1)决策内容:以发展原子弹、______和____________为重点。

(导弹、人造地球卫星)(2)研制目的:打破美、苏等国对核武器和________的垄断。

(空间技术)(3)主要成就:①1964年,我国第一颗______试爆成功,中国由此跨入核国家行列。

(原子弹)②1964年,中国自行设计的中近程导弹试验成功。

③1967年,我国第一颗_____试爆成功。

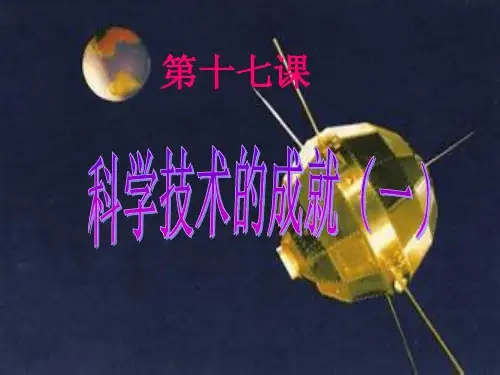

(氢弹)④1970年,中国第一颗人造卫星“___________”发射成功,中国进入航天时代。

(东方红一号)2.载人航天工程(1)决策:1992年,中国政府作出实施载人航天工程的战略决策。

(2)主要成就:2003年,载着宇航员______的_________飞船发射升空并成功返回地面。

(杨利伟、神舟五号)(3)意义:中国成为第___个掌握载人航天技术的国家。

(三)指引:“两弹一星”指的是核弹(原子弹)、导弹和人造卫星,分属于核技术和航天技术。

原子弹和氢弹,二者均属于核弹。

(二)农业、计算机和生物技术的发展1.农业:袁隆平与杂交水稻(1)成就:1973年,______选育出杂交水稻新品种——________。

(袁隆平、南优2号)(2)意义:提高了中国的水稻产量,有助于解决未来世界性________。

(饥饿问题)2.计算机技术的发展(1)主要成就:1983年,我国成功研制出“________”计算机。

(银河I号)(2)意义:加速了国家信息化发展。

3.生物技术(1)主要成就:①1965年,人工合成____________在中国首次实现,开辟了人工合成蛋白质的时代。

(结晶牛胰岛素)②积极参与________的研究。

(人类基因)(2)意义:为提高国民生活水平和健康作出了贡献。

二、导入新课1.识记“两弹一星”、载人航天、杂交水稻及人工合成结晶牛胰岛素、“银河Ⅰ号”等重大科技成就。

第17课科学技术的成就(一)教学目标:1、知识与能力:通过本课的学习,使学生了解和掌握新中国第一颗原子弹的成功爆炸、导弹和航天事业的发展、籼型杂交水稻,熟悉以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

通过对中国第一颗原子弹成功爆炸的学习,引导学生思考,提高学生自主分析问题的能力。

通过学习几位科学家的突出事迹,引导学生分析科学家成功的原因,培养学生分析归纳问题的能力。

2、过程与方法:通过课件,向学生展示视频和相关资料,创造学生自主学习的环境,通过学生自学导弹和航天知识,养成学生自主学习的意识和能力,引导学生小组学习,让学生学会带着问题看书,学会合作学习。

在教学中突出学生的学习过程,培养学生的自信心。

3、情感态度价值观:通过学习新中国在科技方面取得的重大成就,激发学生的爱国热情,进行爱国主义教育。

通过对老一辈科学家刻苦钻研、奋发图强先进事迹的学习,启迪学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,树立好好学习、报效祖国的决心。

教学重点:建国后科学技术的主要成就和杰出科学家的事迹。

教学难点:新中国科学技术取得成就的原因;渗透科技之间是相互联系、相互促进的辩证关系。

教学方法:自信、自主、自省教学模式学法指导:指导学生阅读资料,观看视频,训练学生从资料中发现信息和分析事件的方法。

指导学生小组学习,让学生养成合作学习的习惯。

教具:多媒体课件教学过程:一、导入新课:播放歌曲《国家》。

师借用歌词,导入新课(正如《国家》中的歌词所言:有了强的国,才有富的家,国与家连在一起,创造地球的奇迹。

本节课我们将学习第17课《科学技术的成就》,就是要学习新中国在科技领域创造的一个个奇迹,学习这些奇迹产生的艰辛历程,学习科学家们为科技发展刻苦钻研、奋发图强的先进事迹和无私奉献的伟大精神。

)二、讲授新课:(一)两弹一星首先释疑:两弹一星是什么?区别“两弹一星”与“两弹元勋”中的“两弹”。

1、原子弹放视频《广岛原子弹爆炸》。

师带领学生看视频,感受原子弹爆炸的巨大威力,并简述广岛原子弹爆炸加速了日本法西斯投降及给日本人民带来的灾难,让学生直接感知到原子弹是杀伤力极强的核武器,引起震撼,为探究中国第一颗原子弹爆炸成功一系列问题做好铺垫。

第六单元科技教育与文化第17课科学技术的成就(一)教学背景:本节是在学习了新中国的成立等一系列史实,学生了解了新中国的建设成就之后的一个知识点。

教学课题:第17课科学技术的成就(一)教学目标:基础知识1.了解:以邓稼先和袁隆平为代表的杰出科学家为国争光的动人事迹2.掌握:建国以来的重大科技成就能力训练过程方法1.阅读资料获取信息有效利用课本图片和课外网络等资源,分析新中国科学技术迅速发展的原因和几位科学家成功的共同原因,培养综合分析问题的能力2.网络探索通过历史网《史海荡舟》,创造学生自主学习的环境,培养学生利用信息技术处理历史资料、进行研究性学习的能力情感态度价值观爱国情感1.通过学习建国以来科学技术的成就,让学生明白我国有些科技领域已经跻身于世界先进行列,从而激发学生的爱国情感2.继承传统立志成材通过学习老一辈科学家为振兴中华而刻苦钻研、奋发图强的先进事迹,增强学生建设有中国特色的社会主义的信心和决心教材分析:1.教学重点:建国后科学技术的主要成就和杰出科学家的事迹2.教学难点:建国后我国科技发展的原因。

①人民政府重视科技工作,制定科技发展的远景春规划;②广大科技工作者的热情投入和海外一些中国优秀科学家的纷纷回国际③观小平“科学技术是第一生产力”的精辟论断,推动了科技和经济的发展。

教学方法:1.教法:参与式学习,充分发挥学生的主体作用,积极地、多方面、多角度调动学生的学习激情,培养搜集整理资料的能力,培养跨学科学习的能力;多媒体电教手段演示。

2.学法:在和谐、愉悦的氛围中求知,让学生体会求知的快乐,这一课有大量的内容可以通过音像资料展示出来,让学生直观全面地了解体会“两弹一星”伟业的过程和籼性杂交水稻推广价值。

教学过程导入新课创设情境,组织学生分组讨论回答:1894年中日甲午战争时,兵力和装备都不弱于日军的清朝北洋舰队全军覆没于自己国家的威海卫港湾内。

但是,新中国建立刚到半个世纪,人民海军就能驾驶着国产的导弹驱逐舰环球访问、遨游世界各地。

第17课科学技术的成就(一)【教学目标】知识与能力:(1)通过本节内容的教学,使学生了解并掌握建国以来的重大科技成就和以邓稼先、袁隆平为代表的杰出科学家。

(2)通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

(3)通过学习几位杰出科学家的突出事迹,引导学生找出这些科学家成功的共同原因,以培养学生综合分析归纳问题的能力。

过程与方法:(1)利用信息技术制作多媒体课件,使之在校园网上运行,通过大量有关资料的提供和问题设计,创造学生自主学习的环境;(2)通过引导学生阅读理解和分析邓小平关于科技发展的讲话资料,培养学生掌握处理历史资料的方法。

情感态度与价值观:(1)通过讲解建国40多年来,在中国共产党的领导下,我国的科学技术取得了累累硕果,尤其是有些科技研究成果已跻身于世界先进行列,从而激发学生的爱国情感,进行爱国主义教育。

(2)通过对老一辈科学家为振兴中华刻苦钻研、奋发图强先进事迹的介绍与讲解,启发学生学习他们的优秀品质,继承和发扬他们的光荣传统,进一步增强建设有中国特色的社会主义的决心和信心。

【重点难点】重点:本课重点建国后科学技术的主要成就和杰出的科学家的事迹。

难点:教学难点是建国后我国科学技术发展的原因。

【教学方法】教师引导,创设情景【学习方法】自主合作,共同探究【教具准备】多媒体【教学过程】导入新课:中华人民共和国成立后,尽管我国的科技事业和祖国的命运一样经历了不平坦的道路,但在中国共产党领导下,广大科技工作者保持自力更生、艰苦奋斗的精神,在国防建设、农业生产等科学技术领域里填补了一项又一项空白,取得了满举世瞩目的成就,提高了国际地位,更为我国社会主义现代化建设提供了坚实的基础。

邓稼先、袁隆平等科学家勇攀科学高峰的精神影响了一代又一代人,航天员杨利伟、费俊龙、聂海胜等成为我们广大青少年学习的榜样。

今天我们就来学习科学技术的成就(一)讲授新课:一.“两弹一星”探究:中国第一颗原子弹爆炸成功的时间?“两弹一星”指什么?下面我们来看一下世界主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间:国名美国前苏联英国中国时间 7年零4个月 4年 4 年零7个月 2年零8个月通过这个资料,可以看出,研制核武器,我国科学家付出了极其艰辛的努力,请同学展示一下你搜集到的科学家的杰出代表邓稼先的情况。

第17课科学技术的成就(一)教案教学目标教学重点建国以来的重大科技成就和杰出科学家为国争光的动人事迹教学难点建国以来取得重大科技成就的原因【教学过程】一、前奏板-----温故而知新:1、中美关系的发展:由到关系开始走向化。

20世纪70年代初中美关系出现了。

⑴事件:①“外交”②秘密访华③1972年访华,双方在上海签署了《》④年中美两国正式建立关系。

⑵长期阻碍中美改善关系的核心问题:。

2、重返联合国:年10月25日,第届联合国大会恢复在联合国的合法权利,恢复中国的席位。

(重返联合国意义:(1)提高了我国的(2)有利于同更多国家建立(3)有利于在中发挥更大作用)3、1972年,日本首相访华,中日两国正式建立关系。

出现各国与我国建交热潮,外交工作出现。

4、2001年,我国在上海成功举办了中国迄今规模、规格的多边外交活动——(即会议)。

5、我国外交取得辉煌成就的原因:新中国成为的国家;中国采取的外交政策,奉行政策和贯彻原则;我国综合国力和国际的不断提高;外交家的和。

6、20世纪70年代中国外交上的三件大事。

(1)年,中美正式建立,两国关系开始走向。

(2)年,第届联合国大会恢复了中国在联合国的,恢复了中国在联合国安理会的席位;(3)年,日本首相访华,两国正式建立关系。

二、启动版—创境激趣:邓稼先(1924—1986年)出生在军阀混战时期。

新中国成立时,他正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。

1958年,邓稼先受命研制原子弹。

从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。

1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功。

“文革”初期,基地实验人员分成两派,邓稼先力促两派联合,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。

此后他又领导了地下核实验。

邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。

1986年,邓稼先患癌症逝世。

直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

中国古代的科学技术成就课标要求概述古代中国的科技成就,认识中国的科技发明对世界文明发展的贡献目标分解1.掌握古代中国造纸术的发明和使用以及影响2.掌握古代中国指南针发明以及使用,理解指南针发明的影响3.了解古代中国火药的发明和使用状况4.掌握古代中国雕版印刷术和活字印刷术的发明以及影响5.结合古代中国的发明成就理解中国古代科技思想及其局限性中国是世界四大文明古国之一,有着源远流长的历史和博大精深的文化。

在漫漫的历史长河中,勤劳智慧的中国人民曾经在自然科学和技术领域取得了累累硕果。

古代天文学、物理学、化学、地学、医药学以及建筑、纺织、陶瓷、造船、水利建设等方面的杰出成就曾经在世界居于领先地位,举世闻名的造纸术、印刷术、指南针、火药四大发明更是促进了整个人类文明的进步。

中国古代四大发明是如何发明及使用的?它们的发明有何影响?又是如何向外传播的?本课教学要求教师帮助学生掌握四大发明的发明和使用过程及影响,尤其要注意四大发明在欧洲从封建社会向资本主义社会过渡中发挥的作用。

另外,在教学过程中建议教师采用启发式教学的方式,在向学生展示大量历史材料的同时,利用相关的教学资源引导学生学会收集、整理、运用相关的历史学习资料;注重引导学生积极参与,深入体验,主动探究,独立思考;能运用已学的知识和掌握的材料解释相关的现象,表达对社会和历史的想法和自己的观点。

教师应随时关注并予以恰当的评价。

在教学过程中还要注意培养学生分析解决问题的能力及交流与合作的能力。

培养和训练学生的科学态度、科学精神、科学价值观和科学的方法,全面提高科学素质、创新精神和实践能力。

另外,教师指导学生了解科学技术给人类和社会发展带来积极作用的同时,也可能产生负面影响。

一、纸的发明1.秦汉时期主要的书写材料:(1)秦汉时期,以竹木简牍和丝织品作为主要书写材料。

(2)考古工作者在汉代遗址和墓葬中发现纸的残片,可能西汉早期已经发明书写用纸。

(3)东汉蔡伦于105年造成新的书写材料——“蔡侯纸”。

人民版必修三专题二一中国古代的科学技术成就导学案课标:概述古代中国的科技成就,认识中国科技发明对世界文明发展的贡献。

四川考纲:科技成就教学目标知识与能力掌握四大发明的史实以及外传的时间和对欧洲的影响。

概括中国古代科学思想的特点。

过程与方法通过对四大发明的复习,巩固学生的基础知识;通过对近代中国科技落后原因的学习,强化学生对历史事件原因的分析,并培养学生的答题能力。

通过对我国现代科技发展的探讨,培养学生合作探究的能力。

情感态度价值观通过对四大发明的学习,增强学生的民族自豪感和自信心;通过对近代中国科技落后的了解,促使学生进行反思;通过对当今国家间综合国力比拼的探讨,培养学生的使命感。

重点:1.中国古代科学技术对世界文明的影响难点:1.当今世界,中国该如何追赶世界先进科技?自主学习:中国古代科学技术的成就合作探究:现代中国应如何追赶世界先进科技步伐?知识整理(一)纸的发明1、书写材料的演变⑴秦汉:和。

⑵西汉;最早发明纸。

、、、并存。

⑶东汉:汉和帝年(105年)蔡伦用造纸(即纸)。

2、意义⑴地位:在古代中,纸的发明影响最为久远,对文明和社会进步也最为显著。

⑵作用:有利于信息的、、和继承。

(二)指南针和方向测定技术1、方向测定技术的进步:⑴战国:指南针最早出现,在《》中提到“司南”。

⑵北宋:①军事学著作《》中,提到一种。

②北宋沈括《》记载用磁石摩擦钢针制作的技术。

⑶南宋:《》中介绍民间流行指南装置——木刻和。

2、指南针的传播:在12世纪末至世纪初由传人,然后再传人。

3、指南针技术的应用和意义(1)对于和有着重要作用。

(2)对于事业的发展意义特别重大:①北宋《》和南宋《》都有中国海船使用航行的记载。

②为明代航海家远航等地提供了条件。

③为发现美洲的航行和的环球航行,提供了技术保证。

(三)火药的发明和使用:1、火药的发明:与古人炼丹制药有关⑴实践经验:①炼丹制药;②冶金实践:人们在冶金实践中已经广泛使用木炭。

人教版初中历史学科导学案

学校八年级下册(编号017)

学生班级 _______ 学号________ 小组 _______ 姓名_________

请回答:

(1)你认为这些成就入选的理由分别是什么?

(2)我们青少年应如何迎接新的技术革命浪潮?

三、趣味实践

假如袁隆平获得诺贝尔科学奖,你能代他写一段颁奖词吗?

【反思质疑】

成功收获:

知识缺陷:

学法反思:

激励计划:

第17课科技成就(一)参考答案

※合作探究

1、新中国能取得伟大的科技成就原因在于:新中国的成立为科技发展提供了稳定的政治环境;党和政府高度重视;中国科学家高度的爱国热情和无私奉献;社会主义制度的优越性;帝国主义对我国的安全威胁迫使我们加快科技发展的脚步。

2、袁隆平等科学家身上的崇高的使命感,高度的爱国热情,无私奉献的精神值得我们学习。

※课堂训练

一、单项选择题

1.C

2.A

3.A

三、趣味实践

袁隆平,中国著名农业科学家,他成功培育出“东方魔稻”籼型杂交水稻。

他在实践中提出了水稻杂交新理论,实现了水稻育种的历史性突破,被国际家常届誉为“杂交水稻之父”。

17课科学技术的成就(一)导学案

八年级历史新知探索授课时间2011-5-11 序号30 主备人审核

知识目标:掌握中国第一颗原子弹和导弹的爆炸成功,中国第一颗人造地球卫星的发射成功,袁隆平培育出杂交水稻

能力目标:通过对新中国成立后科学技术迅速发展成就的讲述与原因的分析,培养学生综合分析问题的能力。

情感目标:使学生树立努力学习、争攀科技高峰的崇高理想。

增强学生的忧患意识、竞争意识。

教学重点:建国后科学技术的主要成就和杰出的科学家的事迹。

教学难点:建国后我国科学技术发展的原因。

自主预习打基础

一、“两弹一星”:

(原子弹、导弹、人造卫星)

1、原子弹:______年____月____日,第一颗_________爆炸成功。

影响:原子弹的爆炸成功,加强了___________________,也打破了________________________,对__________________具有重要意义。

2、导弹:______年____月,我国设计的_____________导弹试飞成功;______年____月,中近程地地导弹携带的核弹头在预定地点上空爆炸,标志着我国有了可用于实战的导弹核武器。

3、卫星:______年,我国用________________火箭,成功地发射了第一颗人造卫星--------“________________”,成为世界上第____个能独立发射人造地球卫星的国家。

(“一箭多星”技术和发射返回式卫星。

)

4、______年,我国成功发射第一艘无人飞船“____________”;______年,我国第一艘载人飞船“____________”往返成功。

二、籼型杂交水稻:

_______经过多次杂交试验和筛选,于______年在世界上首次育成_________,比普通水稻增产20%以上,被称为“_____________”;他又在实践中提出了__________________,实现了______________________________,被国际农学界誉为“__________________”。

合作探究强能力:

1、世界上哪个国家最早制造原子弹?原子弹第一次在军事上使用是什么时候?

2、我国为什么要研制核武器?

3、被誉为“杂交水稻之父”的是谁?结合其事迹,你能为农民朋友增产增收提点合理的建议吗?

4、建国后,我国科技迅速发展的原因是什么?

拓展延伸开视野

举例说明科学技术的发展对人类社会的深远影响有哪些?

达标测评:

一.单项选择:

1.下列是为我国社会主义建设事业作出了卓越贡献,成为全国人民楷模的人物,其中为我国核武器的研究作出了贡献的是:

A.焦裕禄B.王进喜C.雷锋D.邓稼先

2.下列说法正确的有

①袁隆平在国际上首次育成籼型杂交水稻②华罗庚是把数学研究应用到生产实践的奠基人③钱学森为中国的火箭技术做出了杰出贡献④邓稼先是中国的“两弹元勋”

A.②④B.①③④C.①②③D.①②③④

3.对袁隆平的叙述,正确的是

①“东方魔稻”的培育者②2001年国家最高科技奖的获得者③被国际农学界誉为“杂交水稻之父”被称为“两弹元勋”

A. ①②

B. ①②③

C. ①③④

D. ②③

4.下列科学家,在国际上首次育成籼型杂交水稻的是

A.钱学森B.邓稼先C.袁隆平D.陈芳允

5.要了解中国原子弹的研制情况,必须查看下列哪些人物的传记()

A王进喜B邓稼先C焦裕禄D雷峰

6.下列各项成就,属于我国于20世纪60年代取得的有()

①我国第一颗原子弹爆炸成功②我国成功发射了第一颗人造卫星③籼型杂交水稻培育成功④我国有了可用于实战的导弹

A.①②B.③④C.①④D.②④

二.材料分析

材料一10月16日下午3时,中国在西部地区成功爆炸了第一颗原子弹,继美国、苏联、英国、法国之后,成为世界上第五个拥有核武器的国家。

材料二……作为美国军事视察团的人员,我在原子弹爆炸后的第三周登上了一列开往广岛的火车,这一刻成了我一生中最可怕的时刻。

尽管我经历过可怕的战争,可对我即将看到的一切仍然没有思想准备。

这里空空如也:没有鸟儿,没有人,没有树,没有房子,没有生命。

水泥墙上留下来的一个个人体的轮廓,就像照片底片被烙在了墙上一样,广岛就像一股烟似地眨眼间就消失了。

请回答:

(1)2011年是中国第一颗原子弹爆炸多少周年?

(2)以“一不为名、二不为利。

但工作目标要奔世界先进水平”为座右铭,且被誉为“两弹元勋”的科学家是谁?

(3)人民解放军中担任战略核反击任务的军种是什么?

(4)原子弹不仅能够将广岛夷为平地,也可能毁灭人类和地球,为什么中国还要研制它

第18课科学技术的成就(二)导学案

八年级历史新知探索授课时间2011-5-12 序号31 主备人审核

导学目标

知识目标:通过学习,对863计划有一个初步概括的了解,掌握四位老科学家建议的提出,邓小平的批示,《863计划纲要》的形成,计划涉及的领域,计划的总体目标,以及计算机网络技术的发展和应用。

能力目标:通过分析863计划制定的必要性和如何正确面对上网两个问题,培养学生从不同角度出发辩证地分析问题的能力。

情感目标:通过对863计划的学习和了解在思想上认识到863计划实施的必要性和紧迫性;学习老一辈科学家和国家领导人高瞻远瞩,系民族发展为己任的爱国主义精神;同时培养从小就树立起献身于祖国科技事业的远大理想。

重点:863计划的制定

难点:如何理解863计划制定的必要性。

学习过程

自主预习打基础

一863计划:

1、“863计划”:______年____月,四位老科学家联合向中央写了一封题为《___________________________________》的信,提出了发展高科技的建议,邓小平非常重视,并作出了重要批示,并形成了《863计划纲要》。

因为这都是在_____年____月作出的,所以被称为“863计划”。

2、863计划的内容:选择____________、____________、____________、____________、____________、____________和__________七个领域作为我国发展高技术的重点,1996年又增加了______________为计划的第八个领域。

二、计算机网路技术的应用:

1、____世纪末,人类进入了_________________时代,以___________为主要特征的数字化正在改变世界。

-------已经成为人民生活中非常重要的内容,其中------以上是青少年。

2、影响:

合作探究提能力

1.什么是863计划?

2、网络技术给我们带来了很多便利,但中学生迷恋网络游戏有何坏处?我们应如何利用网络技术为我们的学习服务?拓展延伸强素质

长大后你愿意献身于科学吗?发挥你的想象力,选择你感兴趣的高科技领域设计一项科研创意。

达标检测

1、我国为抢占科学技术前沿,发展高科技而制定的计划是()

A、“863”计划

B、“尤里卡计划”

C、“星球大战”计划

D、2000年科技进步综合纲要

2、中国科技发展的“863计划”形成于()

A.1978年

B.1986年

C.1996年

D.2002年

3、《863计划纲要》,选择了七个领域作为我国发展高科技的重点,10年后又增加了第八个领域是()

A.国防技术B.航天技术C.海洋技术D.信息技术

4、863计划是我国为发展高科技而制定的计划,这一计划的倡导者是()

①邓稼先②王淦昌③王大衍④杨嘉墀⑤陈芳允

A.①②③⑤B.②③④⑤C.①②③④D.①③④⑤

5、提出“科学技术是第一生产力”的是()

A.毛泽东

B.刘少奇

C.邓小平

D.江泽民

6、中国古代就有“秀才不出门,便知天下事”的说法,今天,这种说法通过( )变成了现实。

A、计算机网络

B、看书

C、看电视

D、看报

7、20世纪末,人类进入了高度的信息化时代,数字化正改变着世界。

其主要特征是()A.因特网B.电子邮件C.网络购物D.电子图书

8、以下关于网络的认识不正确的是()

A、人们可以在网上浏览新闻,查询各种信息资料

B、人们可以通过网络进行购物、上课、看病

C、网络是一把双刃剑,青少年要健康上网

二.材料分析

20世纪人类进入高度的信息化时代以因特网为主要特征的数字化正在改变着世界,引起经济和社会的深刻变化。

上网已经成为人们生活中非常重要的内容。

到2004年,全球上网用户已达到8.1亿。

我国的互联网发展也非常迅速,上网人数从1997年的62万急速上升为2005年初的1.11亿人,并且在以每年翻一番的速度迅速增长。

其中80%以上是青少年。

请回答:

(1)20世纪末,人类社会发生了怎样的变化?

(2)互联网的产生和发展给人们带来哪些好处?

(3)你上网吗?是否遵守《全国青少年网络文明公约》?。