人教版高中政治必修3第一单元 文化与生活第一课 文化与社会教案

- 格式:docx

- 大小:363.16 KB

- 文档页数:5

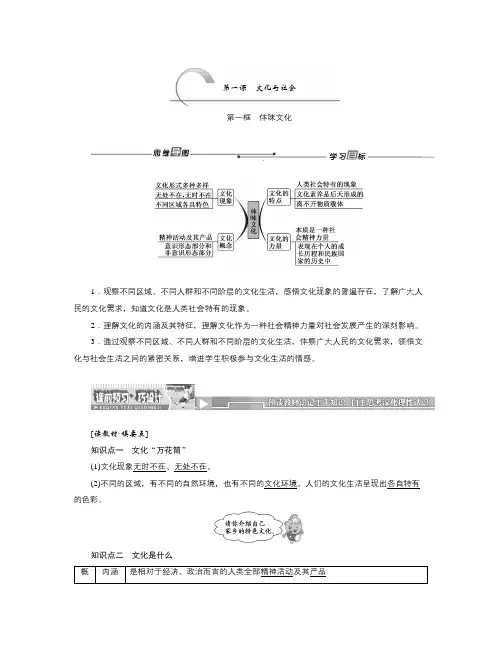

第一课文化与社会第一框体味文化1.观察不同区域、不同人群和不同阶层的文化生活,感悟文化现象的普遍存在,了解广大人民的文化需求,知道文化是人类社会特有的现象。

2.理解文化的内涵及其特征,理解文化作为一种社会精神力量对社会发展产生的深刻影响。

3.通过观察不同区域、不同人群和不同阶层的文化生活,体察广大人民的文化需求,领悟文化与社会生活之间的紧密关系,增进学生积极参与文化生活的情感。

[读教材·填要点]知识点一文化“万花筒”(1)文化现象无时不在、无处不在。

(2)不同的区域,有不同的自然环境,也有不同的文化环境。

人们的文化生活呈现出各自特有的色彩。

知识点二文化是什么[温馨提示]文化与文明的区别与联系(1)区别:文明主要指人类活动的积极成果,而文化则包括人类活动的整个过程以及活动方式、活动手段,其中既有积极成果,也有消极成果。

(2)联系:文化发展中的积极成果就是文明;文明就是文化中积极、进步与合理成分的总和。

一个社会的文化进步程度越高,社会文明的发展水平相应地也就越高。

知识点三 文化的力量 1.文化的形式文化具有非常丰富的形式,如思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等都属于文化;人们进行文化生产、传播、学习、积累的过程,都是文化活动。

2.文化是一种社会精神力量文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

这种影响,不仅表现在个人的成长历程中,而且表现在民族和国家的历史中。

[议话题·强认知]一个小孩子看到月亮,可能会形象化地把它同日常生活中的某些东西,如盘子和镜子等具体的事物联系起来,“小时不识月,呼作白玉盘。

又疑瑶台镜,飞在青云端。

”一个远离家乡的人看到月亮时,更有人会以“我寄愁心于明月,随君直到夜郎西”,或者是“举头望明月,低头思故乡”,抒发自己的离情别绪。

月亮对于农民来说,中秋圆月代表团圆、丰收和圆满。

天文学家眼中的月亮,只是一个普通的天体而已。

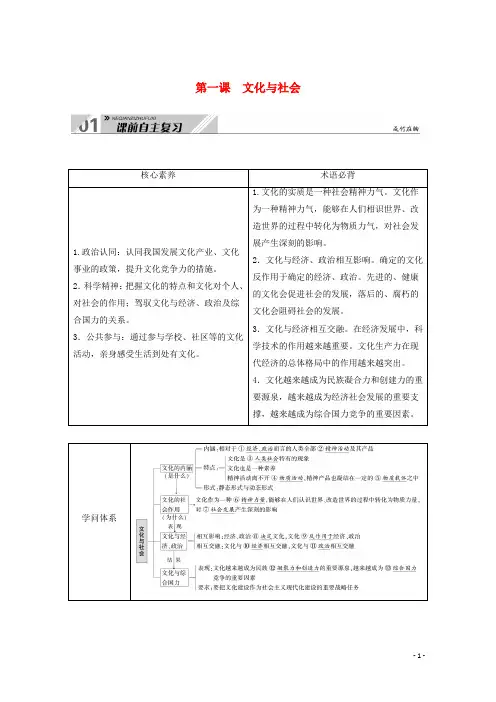

第一课文化与社会核心素养术语必背1.政治认同:认同我国发展文化产业、文化事业的政策,提升文化竞争力的措施。

2.科学精神:把握文化的特点和文化对个人、对社会的作用;驾驭文化与经济、政治及综合国力的关系。

3.公共参与:通过参与学校、社区等的文化活动,亲身感受生活到处有文化。

1.文化的实质是一种社会精神力气。

文化作为一种精神力气,能够在人们相识世界、改造世界的过程中转化为物质力气,对社会发展产生深刻的影响。

2.文化与经济、政治相互影响。

确定的文化反作用于确定的经济、政治。

先进的、健康的文化会促进社会的发展,落后的、腐朽的文化会阻碍社会的发展。

3.文化与经济相互交融。

在经济发展中,科学技术的作用越来越重要。

文化生产力在现代经济的总体格局中的作用越来越突出。

4.文化越来越成为民族凝合力和创建力的重要源泉,越来越成为经济社会发展的重要支撑,越来越成为综合国力竞争的重要因素。

学问体系考点一文化的内涵、特点及社会作用1.正确理解和把握文化的内涵和特点内涵本质上是一种精神现象,更是一种社会精神力气,这种力气能够在人们相识世界、改造世界的过程中转化为物质力气范围上我们所说的“文化”是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分特点从文化与社会的关系看文化是人类社会所特有的。

文化是人类社会实践的产物,纯粹“自然”的东西不能称为文化从文化与个人的关系看每个人的文化素养不是天生的,而是通过对社会生活的体验,特殊是通过参与文化活动、接受文化学问教化而逐步培育出来的从文化与物质的关系看精神活动离不开物质活动,精神产品也凝合在确定的物质载体之中(1)文化作为一种精神力气,能够在人们相识世界、改造世界的过程中转化为物质力气,对社会发展产生深刻的影响。

这种影响,不仅表现在个人的成长历程中,而且表现在民族和国家的历史中。

人们的文化素养体现在言行举止的方方面面,须要在后天实践中不断培育。

第一单元第一课文化与社会第二框文化与经济、政治【本框教材分析】一、三维目标1. 知识与能力(1)知识目标◆识记文化与经济、政治的关系◆理解文化与经济、政治的相互影响、相互交融(2)能力目标提高运用马克思主义全面的、辩证的观点分析问题的能力。

2. 过程与方法教学过程以情景导析,并要求学生自主思考、讨论、合作探究。

综合运用情景讨论法、小组探究法、分析讲授法、活动启发法。

(1)经济、政治和文化是社会生活的三个基本领域(2)文化与经济、政治的关系◆在经济基础上相互影响◆在时代发展的进程中相互相交融(3)文化与综合国力的竞争3. 情感、态度与价值观目标(1)培养学生重视自身文化素质的意识。

(2)理解文化的地位和作用,培养为增强综合国力贡献力量的意识。

二、教学重点文化与经济、政治的关系三、教学难点文化与经济、政治的关系四、教学建议新课标的实行最大的特点是增加了许多旧教材所没有的综合探究活动,作为一线教师,应该在课堂教学中实践新课程改革的教育理念,实践探究式教学在高中思想政治课中的运用。

一个成功的教学设计应该是在以学生发展为中心的现代教育理论指导下的教学蓝图。

在高一思想政治课的两个模块中,学生分别了解了经济、政治的基础内需,并在前一框题中懂得了文化的含义,对文化与经济、政治的关系有一定的感性认识,但对三者的关系的理性认识基本上是空白。

使用启发式教学法提出“文化是什么”的问题,让学生从最常见的文化现象去发现、思考,激发学生对文化生活的兴趣;运用理论联系实际的原则,引导学生联系身边实际和自己的生活体验,加深对文化及其特色的理解。

【新课导入设计】导入一:探究导入北京城历史久远,早在三千多年前,这块土地上就出现了土城。

元、明、清三朝以来,北京更是贵为“国都”。

六百年的皇城史使现代的北京城弥漫着浓厚的文化气息,也留下了或堂皇或精致、举世闻名的名胜古迹。

其中,故宫是世界上保存最完整的木结构的宫殿群。

想领略地道的老北京的生活吗?那你可得离开威严富丽的内城,走进那些像血管一样密密麻麻遍布外城每一个角落的胡同和胡同墙内幽静的四合院。

第一课文化与社会考点一文化的内涵、特点与形式1.理清——文化的含义(1)内涵:文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

(2)外延:既包括具有意识形态性质的部分,又包括非意识形态的部分。

(3)形式①从静态角度看,包括思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等。

②从动态角度看,人们进行文化生产、传播、学习、积累的过程,都是文化活动。

人们进行精神性的生产,传播,学习,积累的过程,都是文化活动。

(4)图示法直观把握文化的内涵、外延与形式2.把握——文化的特点考点二文化的作用1.认识——文化的实质文化兴国运兴,文化强民族强。

文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

2.理解——文化与经济、政治的关系(1)相互影响①经济、政治决定文化。

经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。

②文化对经济、政治具有反作用。

先进的、健康的文化会促进社会的发展;落后的、腐朽的文化则会阻碍社会的发展。

③文化有其自身的传承性、相对独立性。

(2)相互交融(1)地位、作用:文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为经济社会发展的重要支撑,越来越成为综合国力竞争的重要因素。

对发展中国家来说,文化是综合国力竞争中维护国家利益和安全的重要精神武器。

(2)应对措施:必须把文化建设作为社会主义现代化建设的重要战略任务,增强全民族文化创造活力,提高国家文化软实力,为经济建设提供正确的方向保证、不竭的精神动力和强大的智力支持。

4.辨清——文化的作用【真题回顾】(2018年高考全国1卷文综政治19)2018年2月发布的《中国话语海外认知度调研报告》显示:近两年中国话语在国外的认知度大幅提升,汉语拼音“中为洋用”正在成为英语圈国家的一种新现象。

“春节”“气功”等中国传统文化类词汇知名度排前,“高铁”“支付宝”“网购”等新兴词汇、“中国梦”“一带一路”等新时代政治词汇获得较高关注。

高二政治必修3:传统文化与社会教案随着现代化的进程,社会的发展和科技的不断革新,我们日常生活中逐渐远离了传统文化,但是传统文化所蕴含的智慧和价值观却依然能够给我们的生活带来极大的影响。

而传统文化也是我们民族独特的精神商品,是我们民族自信心的源泉。

因此,在学习中充分了解、理解和认识传统文化的重要性,学习传统文化可以增强我们爱国情操和文化自觉,在现代社会中增强自己的竞争力。

在高二政治必修3:传统文化与社会教案中,如何正确的理解和学习传统文化,才能使我们更好的继承和发扬好传统文化内容,以发挥好传统文化的独特价值。

一、理解传统文化及其特点传统文化是我们民族智慧、情感和精神文化的总称。

传统文化是与传承至今的历史、社会、思想和价值观密切相关的,包括文学、历史、哲学、艺术、音乐、戏剧、民间文化、宗教信仰和礼仪习惯等方面,以及中国的八大文明高峰等内容。

其历史悠久,文化内涵丰富多彩,凝结了几千年来我国人民对生命与意义、崇高与美好的深刻思考,是中国人民智慧的结晶,是我们民族的独特精神财富。

二、传统文化与现代社会随着现代社会的发展和进步,传统文化却逐渐被人们所遗忘。

人们开始追求更加快速、便捷、多样化的生活方式,而大多数传统文化只是深藏在我们的文化脉络中,没有被真正重视。

但是,传统文化也是当代人应该了解和借鉴的宝贵财富。

传统文化和现代社会的关系,一方面是传统文化对现代社会的提倡和引导,如中国的社会道德,对企业的发展等方面,它是现代社会文化的传承、补充和修补;另一方面是传统文化的现代化转化和创新,如当代文学、艺术、音乐作品中诸多借鉴了传统文化的色彩和元素。

因此,我们应该以史为鉴,在保证创新的基础上,更好的继承和发扬好传统文化的精髓,创造具有中国特色的现代文化。

三、传统文化与社会教育学校作为人才培养的重要基地,教育承载着社会的期望。

在传统文化与社会教育方面,我们需要加强以下几个方面的理解和实践。

1.注重传统文化教育的引领和治理:传统文化具有重要的内涵和意义,教育部要对人才进行传统文化素养的教育,重点要培养学生的爱国主义情怀,积极弘扬中华传统文化的优良传统,构建社会主义文艺强国,全面推进文化自信引领和文化传承,这是非常重要的。

人教版高中政治必修3教案范文课题:《文化生活》第一章第一节文化与生活教学目标:1.让学生理解文化的内涵,认识到文化对人的影响。

2.培养学生热爱生活、关注文化的态度,提高他们的文化素养。

3.引导学生运用所学知识分析生活中的文化现象。

教学重点:1.文化的内涵和特点。

2.文化对人的影响。

教学难点:1.文化与生活的关系。

2.文化对人的影响的表现。

教学过程:一、导入新课1.教师以生活中的文化现象为例,引发学生对文化的关注。

二、自主学习1.学生阅读教材P1-2,了解文化的内涵、特点及文化与生活的关系。

2.学生完成课后练习题,巩固所学知识。

三、课堂讲解1.教师讲解文化的内涵,强调文化是人类社会特有的现象,是人类社会实践的产物。

2.教师讲解文化的特点,包括文化是人类的精神活动及其产品,文化是多样性和统一性的统一,文化具有历史性和时代性等。

3.教师讲解文化与生活的关系,指出文化是人类生活的反映,生活是文化的源泉。

4.教师讲解文化对人的影响,包括文化对人的思想观念、行为方式、审美情趣等方面的影响。

四、案例分析1.教师展示案例:生活中的文化现象(如:节日习俗、民间艺术等)。

2.学生分组讨论,分析案例中文化对人的影响。

五、课堂小结2.学生分享自己的学习心得,教师给予肯定和鼓励。

六、课后作业1.学生完成课后练习题,巩固所学知识。

2.学生收集生活中的文化现象,分析文化对人的影响,下节课分享。

教学反思:1.课堂讲解过程中,部分学生对文化概念的理解仍存在困惑,需要在今后的教学中加强引导。

2.案例分析环节,部分学生发言较为简单,需要在今后的教学中鼓励学生深入思考,提高分析问题的能力。

在今后的教学中,教师将继续关注学生的学习情况,调整教学策略,提高教学效果。

重难点补充:一、教学过程补充1.导入新课教师展示一张当地的传统节日活动照片,引发学生兴趣。

学生A:“老师,这个活动我参加过,有什么特别的意义吗?”教师:“好问题。

其实这个活动就是我们今天要学习的文化现象的一部分。

高二思想政治(必修3)文化生活教案05/06学年度第一学期第一单元文化与生活第一课文化与社会第一框体味文化课程标准1.1观察不同区域、不同人群和不同阶层的文化生活,体察广大人民的文化需求,知道文化是人类社会特有的现象。

教学目标:1、结合学生参加文化活动的体验,使学生认识文化是指人类全部精神活动及其产品,掌握文化人文性、实践性、物质性的特征;2、通过活动及讨论,让学生理解“文化”一词的多义性,从而更准确地把握本书所指“文化”的内涵;3、培养同学们具体问题具体分析和全面分析问题的能力,认识到文化作为一种精神力量能在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响,从而领悟到当前抓精神文明建设的必要性。

教学重点:理解文化的涵义和特征;教学难点:1、文化的不同含义;2、文化力量对世界的影响。

教学方法:情境创设导引法、对比法、谈话讨论法、探究学习法;教学过程:一、引入新课:1、初步了解本书的结构脉络:观察目录,让学生找出教材四个单元的联系,想想每单元都回答什么问题?(1)什么是文化?(2)文化怎么样传承和创新?(3)中华文化是什么?(4)怎么样发展中国当代的先进文化?2、观察本单元的结构图表,点出本单元的知识脉络,然后用2008年奥运会的口号和“科技奥运、绿色奥运、人文奥运”的理念导入新课。

二、学习新课:1、引导同学们观察P4~5的组图,回答讨论相关问题,重点理解芯片为我们创造的新的文化景观是什么?(网络文化)它有什么特点?(交流共享)2、探究学习:探究1:人们通常认为,掌握了科学知识的人,“有文化”或“文化水平高”。

在企业和学校,人们在工作和学习之余,参加演讲会、歌咏比赛、读书俱乐部等活动,欣赏音乐、戏剧等文艺节目,我们通常称之为“业余文化生活丰富多彩”。

(1)有人认为文化就是知识,也有人认为文化就是艺术。

你是否赞同这两种看法?为什么?(2)文化是人类社会特有的现象吗?提示:(1)不赞同。

第一单元文化与生活单元导语:走进社会,我们可以感受到文化需求日益强烈,文化活动日益丰富。

可是,你是否认真思考过:文化到底是什么?文化对于社会的进步有什么作用?文化怎样影响人的成长?这些都是本单元所要探究的内容。

通过学习,我们将会看到:文化是人类社会实践的产物;作为人类精神活动的成果,文化对社会发展具有引导和制约的作用;积极向上的文化生活,能够促进人的全面发展;当代社会,文化与经济、政治相互交融,在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。

第一课文化与社会一、【教学目标】:1、知识目标◇识记:文化的概念◇理解:(1)文化的内涵(2)文化与经济、政治的关系:经济、政治决定文化,文化对经济、政治有重大影响,文化与经济、政治相互交融◇分析(1)文化是一种精神力量(2)经济和政治决定文化,文化是一定经济和政治的反映(3)文化对经济发展具有重要作用,文化是生产力(4)文化对政治文明建设的推动作用及对公民政治素质和权利意识的作用(5)文化日益成为综合国力的重要标志2、能力目标(1)通过全面、准确理解文化的内涵,培养全面分析问题的能力(2)通过分析文化与经济、政治的关系,培养辩证分析能力3、情感、态度、值观目标(1)增强培养文化素养的意识和自觉性(2)懂得文化在综合国力竞争中的地位和作用,努力学习将来为增强综合国力贡献力量六、【课文导语】:文化,一个我们十分熟悉的词汇。

然而“熟知并非真知〞。

有人说,文化是知识;有人说,文化是艺术。

究竟什么是“文化〞?只要在社会生活中细细体味,我们就能真切地感悟“文化〞的内涵与文化的力量。

七、【新课教学】:第一框题体味文化一、【课程标准】:1.1观察不同区域、不同人群和不同阶层的文化生活,体察广大人民的文化需求,知道文化是人类社会特有的现象。

二、【新课教学】:本课导言告诉我们,“文化〞虽然是一一个我们十分熟悉的词汇,但我们却不一定真正懂得“文化〞的真正内涵。

比如,有人认为文化是知识,有人认为文化是艺术。

2019-2020年高中政治第一单元第一课《文化与社会》教案新人教版必修3活动背景背景一:丰富健康的文化生活是衡量人们生活质量的重要标志,也是促进人的全面发展的重要因素。

改革开放以来,我国社会经济长足发展人民生活总体上达到小康水平?人们对精神文化生活提出了更高要求。

这不仅给文化建设注入了新的动力,也使得精神文化产品的生产与人民群众日益增长的精神文化需求之间的矛盾更加突出。

坚持以人为本,加快文化建设,不断满足人民群众日益增长的多层次精神文化需求,推动人的全面发展,已经成为我国现代化建设的一项重大而紧迫的任务。

我们建设中国特色社会主义,既要着眼于满足人们的物质生活需要,又要着眼于满足人们精神文化生活的需要和人的素质的提高,实现人的全面发展。

背景二:发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径;是加快服务业发展、促进我国经济结构调整和产业结构升级的重要步骤;是适应经济全球化、积极参与国际竞争、增强我国综合国力的重大举措。

对实现我国经济、政治文化协调发展和全面建设小康社会的宏伟目标有巨大的现实意义和深远的战略意义。

当今世界,文化产业在社会生活和国民经济中的地位正在迅速上升,在许多国家已经成为重要的支柱产业和新的经济增长点。

我国进人小康社会后群众的文化消费进入旺盛期。

据有关部门估算,到xx年,我国潜在的文化消费能力将达到6000亿元。

现在,世界许多国家已盯上我国巨大的文化市场,急于抢滩登陆。

如果不抓紧发展和壮大我国的文化产业,提高总体实力,很难适应加入世界贸易组织后文化领域的进一步开放和竞争,就会给国外文化产品进人我国留下巨大空间。

改革开放以来,特别是近几年来,各地在促进文化产业发展方面,进行了积极探索和大胆实践,积累了宝贵经验。

文化单位的产业意识明显增强,涌现出一批面向市场、创新发展的文化企业和文化产业集团。

各个文化产业门类蓬勃发展,对促进文化体制改革、解放和发展艺术生产力、增强文化单位活力,对繁荣和规范文化市场、广泛吸引社会资本参与,对丰富活跃群众精神文化生活、改善人们的生活消费结构,对扩大内需、增加就业、开辟税源、推动第三产业发展起到了积极作用。

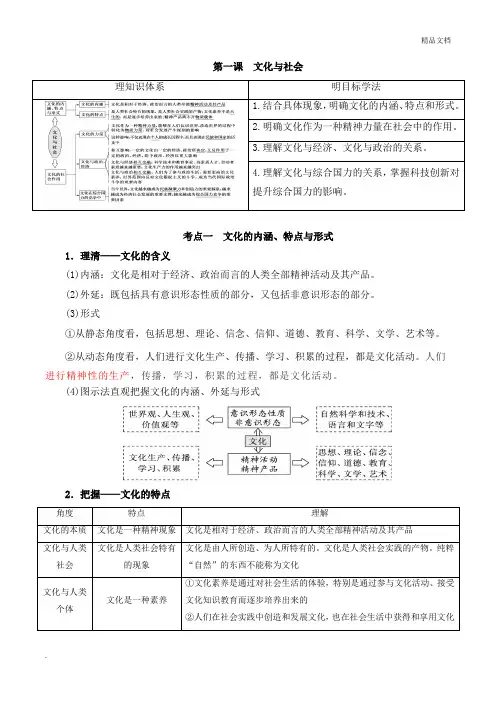

第一课文化与社会考点一 文化的内涵、特点与形式1 •理清——文化的含义(1) 内涵:文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

(2) 外延:既包括具有意识形态性质的部分,又包括非意识形态的部分。

⑶形式① 从静态角度看,包括思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等。

②从动态角度看,人们进行文化生产、传播、学习、积累的过程,都是文化活动。

人们进行精神性的生产,传播,学习,积累的过程,都是文化活动。

(4)图示法直观把握文化的内涵、外延与形式世界观:只生观S:宀 价值观等 :9意识形态性质文化[片然科学和技术、 匕?:済言和文字專:) #:文化生产,转播、;宀 : 学习.积累 *L_ _- -____________ '梢神活动 祐神产品:M 论、U> :信恂■道禮L 教脊」[科学.文学*艺术:2.把握——文化的特点角度 特点理解文化的本质 文化是一种精神现象 文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品文化与人类文化是人类社会特有文化是由人所创造、为人所特有的。

文化是人类社会实践的产物。

纯粹 社会的现象“目然"旳东西不能称为文化理知识体系■h 特成 MIAt It Ji I W •孔min 扌脚人存4■辿込如土 > A* II 件怜fp ■最人賣迪工阴尸 烁■爭Trt.itft writ 严覘胃车幵•用址并zf[LL\Jt4h^rtLr&.r*»直比制申I;甘車弋 种用■力聊事■:由人和/桝世讯^代蚌时畀釦冷刊屮 ・时札豈耘MT 卢qaetef 承hMffi>4W*£上驴1*||!1山1 tr1-r iH IlJLSAJt^lMiWildft ui ”拥||・聪1堆劇廈化円 滝肿样甥・曲和羸世昼迪匹手- 宦耐住检-娃IM a M> r- Afr-Ka 目 £Alt*lAfts^ajumaai ・x 学敗卓知圧带*业-禺・輯人』.为劝后 AfUM«««i XK? A .0W« 编夷川jtn ;■』卓渤til 喟査■,An*牛綁「書1F 电曲抬址<t 蠱弄:11鼻劇1■内圧対上化■駁I ;定的呻•「直启为忆国扫吠M iwn«9i4ff 1•令酎那,j If.w wfiM« Sih- K 4i« H SI aifi hffl*' t»>:皿豊 IMLMft 需曲:叠 SL ・的■■虫 Jtm Ar** 的VMA明目标学法1. 结合具体现象,明确文化的内涵、特点和形式。

第一课文化与社会

理知识体系明目标学法

1.

结合具体现象,明确文化的内涵、特点和形式。

2.明确文化作为一种精神力量在社会中的作用。

3.理解文化与经济、文化与政治的关系。

4.理解文化与综合国力的关系,掌握科技创新对

提升综合国力的影响。

考点一文化的内涵、特点与形式

1.理清——文化的含义

(1)内涵:文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

(2)外延:既包括具有意识形态性质的部分,又包括非意识形态的部分。

(3)形式

①从静态角度看,包括思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文学、艺术等。

②从动态角度看,人们进行文化生产、传播、学习、积累的过程,都是文化活动。

人们

进行精神性的生产,传播,学习,积累的过程,都是文化活动。

(4)图示法直观把握文化的内涵、外延与形式

2.把握——文化的特点

角度特点理解

文化的本质文化是一种精神现象文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品

文化与人类

社会文化是人类社会特有

的现象

文化是由人所创造、为人所特有的。

文化是人类社会实践的产物。

纯粹

“自然”的东西不能称为文化

文化与人类

个体文化是一种素养

①文化素养是通过对社会生活的体验,特别是通过参与文化活动、接受

文化知识教育而逐步培养出来的

②人们在社会实践中创造和发展文化,也在社会生活中获得和享用文化

文化与物质

载体文化离不开物质载体

人们的精神活动离不开物质活动,精神产品也凝结在一定的物质载体

中。

特点侧重点

文化是人类社会特有的现象主要强调的是文化是非自然的文化是一种素养侧重于个人文化素养的形成

文化离不开物质载体针对的是文化的存在和传播

考点二文化的作用

1.认识——文化的实质

文化兴国运兴,文化强民族强。

文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

2.理解——文化与经济、政治的关系

(1)相互影响

①经济、政治决定文化。

经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。

②文化对经济、政治具有反作用。

先进的、健康的文化会促进社会的发展;落后的、腐朽的文化则会阻碍社会的发展。

③文化有其自身的传承性、相对独立性。

(2)相互交融

文化与经济文化与政治科技角度:在经济发展中,科学技术的作用越来越重要

劳动者角度:为推动经济建设,发展教育事业、培养各种高素质人才、提高劳动者素质的作用越来越重要

生产力角度:伴随文化产业的快速发展,文化消费更加丰富,文化生产力在现代经济的总体格局中的作用越来越突出国内角度:民主法治的发展,人们为了参与政治生活,需要更高的文化素养

国际角度:世界范围内反对文化霸权主义的斗争,成为当代国际政治斗争的重要内容

(1)地位、作用:文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为经济社会发展的重要支撑,越来越成为综合国力竞争的重要因素。

对发展中国家来说,文化是综合国力竞争中维护国家利益和安全的重要精神武器。

(2)应对措施:必须把文化建设作为社会主义现代化建设的重要战略任务,增强全民族文

化创造活力,提高国家文化软实力,为经济建设提供正确的方向保证、不竭的精神动力和强大的智力支持。

4.辨清——文化的作用

表现阐释

文化不能决定社会发展文化是依存于社会又反作用于社会的精神力量,但它并不是社会发展的决定性因素,文化所起作用的大小是与经济发展和政治状况相联系的,不能夸大文化的力量

文化与经济、政治地位不同文化虽然也能反作用于政治、经济,给予政治、经济以重大影响,但是,这种影响始终是第二位的,它不可能与经济、政治对文化的决定作用等量齐观

文化的作用具有双重性

文化对经济、政治的反作用具有双重性,先进的、健康的文化会促进经济、政治的发展;落后的、腐朽的文化则会阻碍经济、政治的发展

文化具有相对独立性文化与经济发展不是亦步亦趋的,文化有其自身的传承性、相对独立性。

经济发展是文化发展的基础,但这并不意味着文化的发展始终与经济的发展完全同步。

文化可能会超前于经济的发展而发展,或者滞后于经济的发展而发展

【真题回顾】

(2018年高考全国1卷文综政治19)2018年2月发布的《中国话语海外认知度调研报告》显示:近两年中国话语在国外的认知度大幅提升,汉语拼音“中为洋用”正在成为英语圈国家的一种新现象。

“春节”“气功”等中国传统文化类词汇知名度排前,“高铁”“支付宝”“网购”等新兴词汇、“中国梦”“一带一路”等新时代政治词汇获得较高关注。

这说明

①文化的价值取决于文化传播的广度和深度②中国传统文化是中国文化传播的主要内容

③中外文化交流传播的形式和内容不断变化发展④科技发展和综合国力的提升有助于增强文化影响力

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

【答案】D

(2018年高考全国2卷文综政治19)2017年3月,中国自主原创、主导制定的手机(移动终端)动漫标准由国际电信联盟正式发布。

这是我国文化领域的首个国际技术标准,在“互联网+文化”领域实现了我国手机动漫由跟跑、并跑向领跑的跨越。

这一成就

①表明文化的当代价值和生命力取决于同科技的融合

②有利于扩大中国文化的影响力,增强文化自信

③标志我国文化和科技的融合发展取得了重要突破

④确立了我国在国际“互联网+文化”领域的话语主导权

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ③④

【答案】C

【解析】中国自主原创、主导制定的手机(移动终端)动漫标准由国际电信联盟正式,成为首个国际技术标准,在“互联网+文化”领域实现了我国手机动漫由跟跑、并跑向领跑的跨越。

这标志我国文化和科技的融合发展取得了重要突破,有利于扩大中国文化的影响力,增强我们的文化自信,②③正确;文化的价值和生命力并非取决于同科技的融合,①说法错误;④中“确立了……话语主导权”说法错误。

故本题选C。

(2018年高考全国3卷文综政治22)随着中国特色社会主义进入新时代,中国日益走近世界舞台中央。

这表明

①文化影响力是一个国家的国际影响力的基础和核心

②一个国家的文化影响力是与经济影响力同步增强的

③一个国家的国际影响力是经济、政治、文化等共同作用的结果

④一个国家的国际影响力归根到底以经济发展水平和影响力为基础

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

【答案】D

(2018年高考北京卷政治41)“茗注莫妙于砂,壶之精者又莫过于阳羡。

”作为传统茶具代表之一的紫砂壶,器型抱朴有虚静之态,装饰典雅有韵致,加之携刻于壶体表面寓意深远的题诗赋画,融诗、书、画、印为

一体,达到了实用性与艺术性的完美统一。

从2014年中国APEC峰会,到2016年G20杭州峰会,再到2017年“一带一路”国际合作高峰论坛等外事活动中,都能看到紫砂壶的身影。

阅读材料,谈谈紫砂壶的文化价值。

(8分)

【答案】①文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界和改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展和个人成长产生深刻影响。

紫砂壶,器型抱朴有虚静之态,装饰典雅有韵致,加之镌刻于壶体表面寓意深远的题诗赋画,融诗、书、画、印为一体,达到了实用性与艺术性的完美统一,体现了中华文化的意蕴。

②文化与经济、政治相互影响、相互交融。

从2014年中国APEC峰会,到2016年G20杭州峰会,再到2017年“一带一路”国际合作高峰论坛等外事活动中,紫砂壶向全世界展示了中华文化,提高了中华文化的国际影响力。

③中华文化源远流长、博大精深。

紫砂壶作为中华传统茶艺文化的物质载体,其器型、装饰、雕刻无一不展示了中华文化的独特性和多样性。