2019届高三历史一轮复习备考研讨

- 格式:ppt

- 大小:20.72 MB

- 文档页数:60

追求有效复习,扎实组织高三一轮教学——高三历史集备组一轮复习阶段总结及下阶段计划“高考成败在一轮”,高考的一轮复习是一个时间紧、任务重的艰巨而系统的过程。

只有做到教与学的有效性,才能为之后的二轮复习乃至高考打下坚实的基础。

从以下几个方面总结我校自一轮复习以来的历史教学工作:一、一轮复习阶段总结:(一)摸清学情,准确定位,组织有效复习:“适合自己的才是最好的。

”高考复习如养生,正如每个人的体质都是不一样的,对症进补方有疗效。

这届高三的学生,是二十五中招收的最后一届学生,中考成绩达到当时普高录取线的学生不超过学生总数的三分之一,而且每班有超过一半多的学生外出借读,且都是中考成绩较高的学生。

余下的在座的学生整体水平低,在基础年级时,对历史学科的学习普遍不重视,使得历史学科的基础知识很薄弱,加之学习能力、学习习惯较差,使得一轮系统的复习犹如“空中楼阁”。

我校在必修课程结束后,开设了《改革》、《战争》两本的选修,在拓宽学生视野的同时,也使我校进入全面复习的时间滞后,这更增加了一轮复习时间上的紧迫性。

可喜的是,进入高三以来,我们明显的感到更多的学生面对提上日程的“高考”有了清晰的认识,急于投入复习,跃跃欲试,不再象原来那样疲疲沓沓,在学习上的“斗志”明显增强。

感受到学生们这种好的状态,真是增强了我们老师的“斗志”,那就让我们携手,真正开始为高考而拼搏吧。

(二)《考试说明》为指导,牢牢把握高考方向,引领一轮教学:历史课时少,一周只有四节课。

考虑到课时数少,我们的学生基础差等因素,我们牢固树立了以考纲为中心组织复习的观念。

在组内集备中,一个重要的环节就是认真研究课程标准、考试说明,教材,以此来确定教学内容,并把握处理好三者之间的关系。

以考纲为框架,以课程标准、教材为依托,把和考纲无关的内容坚决摒弃,比如,必修二《欧洲的殖民扩张与掠夺》,考纲只涉及到了荷兰、英国的殖民扩张与掠夺,所以葡萄牙、西班牙的殖民扩张我们在课堂复习中也就略掉了。

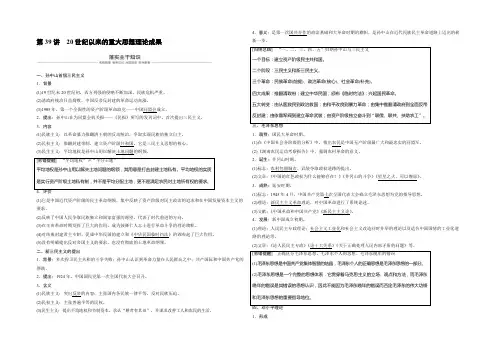

第39讲20世纪以来的重大思想理论成果一、孙中山首倡三民主义1.背景(1)19世纪末20世纪初,西方列强的侵略不断加深,民族危机严重。

(2)清政府统治日益腐败,中国反帝反封建的革命运动高涨。

(3)1905年,第一个全国性的资产阶级革命政党——中国同盟会成立。

2.提出:孙中山在为同盟会机关报——《民报》所写的发刊词中,首次提出三民主义。

3.内容(1)民族主义:以革命暴力推翻清王朝的反动统治,争取实现民族的独立自主。

(2)民权主义:推翻封建帝制,建立资产阶级共和国,它是三民主义思想的核心。

(3)民生主义:平均地权是孙中山用以解决土地问题的纲领。

[易错提醒]“平均地权”≠“平分土地”平均地权是孙中山用以解决土地问题的纲领,其用意是打击封建土地私有。

平均地权的实质是实行资产阶级土地私有制,并不是平均分配土地,更不是满足农民对土地所有权的要求。

(1)它是中国近代资产阶级的民主革命纲领,集中反映了资产阶级对民主政治的追求和在中国发展资本主义的要求。

(2)反映了中国人民争取民族独立和国家富强的愿望,代表了时代前进的方向。

(3)在辛亥革命时期发挥了巨大的作用,成为鼓舞仁人志士进行革命斗争的理论旗帜。

(4)对结束封建君主专制、促成中华民国的建立和《中华民国临时约法》的颁布起了巨大作用。

(5)没有明确提出反对帝国主义的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

二、新三民主义的提出1.背景:多次捍卫民主共和的斗争失败;孙中山认识到革命力量在人民群众之中;共产国际和中国共产党的帮助。

2.提出:1924年,中国国民党第一次全国代表大会召开。

3.含义(1)民族主义:突出反帝的内容;主张国内各民族一律平等,反对民族压迫。

(2)民权主义:主张普遍平等的民权。

(3)民生主义:提出平均地权和节制资本,承认“耕者有其田”,并谋求改善工人和农民的生活。

4.意义:是第一次国共合作的政治基础和大革命时期的旗帜,是孙中山在近代民族民主革命道路上迈出的崭新一步。

高三历史一轮复习研讨会交流发言----高三历史一轮复习策略尊敬的各位领导、各位老师:大家好!下面我将省中学高三历史一轮复习的策略,与大家做个交流。

一、课前:认真进行集体备课,尤其着重抓好教学案及课件制作的质量我们深知,个人的力量是有限的,而集体的智慧是无穷的。

我、陈健敏、徐远红三人充分发扬团队精神,群策群力,严格依据课标、考纲和省教学要求精心进行集体备课,并将集体的智慧形成教学案,每一单元形成一个教学案,分工落实到人轮流组织编写,每一个教学案要求从课程标准、高考考点、省教学要求、考点突破、典型题目、教与学反思六方面进行认真编写,保证教学案质量,并及时印发给学生。

我校高三历史未订任何资料,所用资料就是我们自己编的教学案。

老师的编写工作相当辛苦,如,典型题目,要求我们老师跳进题海,从近一两年高考试题及江苏各地模拟试题中挑选与本单元考点相关的好题,所有的题目必须设置新材料、新情境,每单元20题选择题,3大道主观题。

每一单元考点突破,按考纲顺序,对基础知识进行归纳、整理。

每一单元都制作高三一轮单元复习课件,具体分工是:我负责从网上下载单元课件,陈健敏负责二次加工,结合高一分课时课件,制成高三复习课件。

这样,我们备课组教学案、课件都统一,每班教与学都有了明确的方向,对提高教学效果很有帮助。

这些教学案与课件我们都及时通过教育局教学资源共建共享平台上传到网上,供同行们参考。

二、课中:从夯基础、提能力、讲方法三方面打造高效课堂(1)夯基础,就是按考纲突破考点,落实主干知识。

在高三一轮复习中,对每一知识单元,我们按照总——分——总的原则,着一落实主干知识,第一个总即引导学生从整体驾驭教材,构建知识体系,形成知识网络;分即任何一个主干知识,我们按照是什么?为什么?还有什么?的思路,将他们设计成一个个教学问题,引导学生去思、去悟,从而调动学生思维的积极性,培养他们独立分析问题、解决问题的能力。

在落实主干知识时恰当运用教学案典型题目中的历史材料,做到论从史出,史论结合。

撷英篇自新课改以来,历史高考试题在呈现出许多新特点的同时又有一些微观指向,制订一个科学合理的复习备考计划,能使高三复习备考工作做到有纲可循、有的放矢。

根据日常教学实际,制订高三复习备考计划如下:一、以一轮复习为高三复习备考重点,夯实学生基础初中学生以浅层记忆来应付教师检查,忽略对历史知识的深层次理解。

进入高中后,历史学科的初高中学科思维发生重大转变。

但学生仍囿于传统学习思维的限制,肤浅、教条、零碎和散乱地掌握历史学科知识,致使高一高二历史学习不尽如人意。

高三学生认知水平提高,所以高考复习中应抓好一轮复习教学工作,夯实学生基础。

1.构建学科知识逻辑,帮助学生内化知识体系学生历史学习往往停留在简单的记忆背诵,忽略历史学科有自身的知识逻辑和学科思维含量,更无法良好地运用知识去应对立意高深的高考题。

一轮复习教学工作应侧重明确学科知识逻辑,帮助学生内化学科知识体系。

所以一轮备考应从教材编写逻辑入手,以专题构建出发,挖掘教科书中的隐性知识、梳理历史线索、构建专题主干知识。

有逻辑性的知识体系使学生能通过理解达到深层次记忆,以降低学生课下历史学习时间,实现高效学习。

2.注重概念阐释,帮助学生深化对概念的理解高中历史学习难处大都在概念理解上。

高一高二学生认知能力有限,学生对概念的理解浅尝辄止。

这就要求教师在一轮复习的课堂上加大对重点历史概念讲解的力度。

帮助学生厘清概念,使学生能准确理解概念内涵和外延部分,区分易混概念。

以概念的阐述形成历史知识之间的逻辑体系,打通学生历史学习的“难点”和“死结”。

如“半殖民地半封建社会”这个概念。

有不少学生即使初高中已经学过,但高三复习的时候仍理解为“一半是殖民地,一半是封建社会”。

有的同学虽然深入理解了,但理解为政治上是殖民地特性,经济上是封建性质。

甚至有些同学在答题时随意性特别大,出现了“半封建半殖民地”的说法。

教师应在课堂上进一步讲解何为殖民地社会,何为封建社会。

如果继续引申的话,应和马克思主义基本原理中社会历史发展的客观规律联系起来,做到知识间的融会贯通。

高三历史第一轮复习之我见高三第一轮复习非常重要,它是整个高三复习的基础和关键,起看承上启下的作用。

如何搞好这一阶段的复习丁•作,提高复习效率,是高三教师应该关注的问题。

下面结合我个人经验谈谈对高三历史课第一轮复习工作的建议。

一、移动重心,下沉上移。

⑴下沉就是注重四基,要把肴眼点放在能力提高和增分操作上;下移也就是耍适当地向第二轮专题备考进行渗透。

⑵由于学情因素很容易误入歧途,盲忖跟讲,势必在第一轮备考屮吃夹生饭,没有做到恰到好处,该拔高的没有上去,该淡化的却在强化。

二、精讲精评,抓住五点。

认真研究“两课”(复习课和讲评课),精讲精评、突岀方法,注重创新能力的培养, 抓住五点.⑴复习课力求做到:①统性:滚动复习,知识前后衔接,梳理归纳成串;②合性:纵横联系,知识内外交叉,多角度、多层次;③础性:着眼双基,屮档为主,血向多数;④点性:突出主干知识,详略得当;⑤展性:传播方法,知道迁移,学会自学;⑥迪性:深挖教材,发散思维,多角度考虑问题。

⑵讲评课应做到:①对性:讲其所需,释其所疑,解其所难;②断性:诊痛析因,指点迷津,传授方法,诊防结合;③射性:以点带面,逝龙点睛,举一反三;④发性:启发思维,点拨思路,发散开拓。

⑶抓住五点:学生的思维断点、盲点、难点、不易突破点、容易过失性失分点。

要上好习题评讲课.三、小题大做,对准高考.⑴搞好小专题复习。

小专题复习是双基复习的升华,是提高学生综合思维能力与丿、'、z试能力的关键。

小专题的纽•构必须围绕高考的重点与难点,体现如下四个特征①抓住稳定的;②注意变化的;③研究发展的;④悟岀轮考的。

⑵教师一定要认真研究前一年的高考题,结合当年高考动态及相关信息,找准高考的常考点、必考点及学生的易错点,讲练评相结合,提高专题复习的效度。

四、注重过程,提高效度。

⑴复习过程中各学科要有一定的阶段验收练习。

要强调阶段性的特点,在复习屮要遵循:基础一综合一应试。

⑵强化“过手”:“八必”到位。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.第15讲中体西用、维新思想与三民主义一、“开眼看世界”(地主阶级抵抗派)1.原因(1)主要原因:鸦片战争后,清王朝面临严重的统治危机和民族危机。

(2)直接原因:鸦片战争的战败,西方坚船利炮的刺激。

(3)主观原因:地主阶级的有识之士,向西方学习,维护清王朝的封建统治。

2.代表:林则徐、魏源。

3.主张:魏源在《海国图志》中提出“师夷长技以制夷”的思想。

4.作用:引导人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要的启迪作用。

二、“中体西用”思想(地主阶级洋务派)1.背景(1)第二次鸦片战争结束后,中国面临着内忧外患的形势。

(2)清政府内部分裂,出现了洋务派。

2.代表:中央以奕?,地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠等为代表。

3.主张(1)“中学为体,西学为用”即以封建纲常伦理作为国家安身立命的根本,同时主张采用西方先进科学技术。

(2)“师夷长技以自强”。

4.实践:创办了一批近代企业,开设了一批新式学堂,筹划建设近代海军。

5.影响:迈出了中国近代化历程的第一步。

轻巧识记“一、二、二、三”识记地主阶级向西方学习一个层面:学习西方技术。

二个派别:抵抗派、洋务派。

二个口号:“师夷长技以制夷”;“师夷长技以自强”。

三点影响:冲击了传统观念;起到了思想启蒙作用;迈出了近代化的第一步。

1.早期维新思想(1)背景:洋务运动的展开和中国资本主义的产生。

(2)代表:王韬、郑观应等。

(3)主张:经济上,发展民族工商业,与外国进行商战;文化上,兴办学校,学习西方自然科学知识;政治上,主张革新,实行君主立宪制度。

(4)局限:因为资本主义发展不充分,它没有形成完整的理论,也没有付诸实践。

2.康梁维新思想(1)背景:政治上,甲午中日战争失败后,民族危机严重;经济上,中国民族工业的初步发展;思想上,早期维新思想,西学在中国的传播。

2019届⾼考历史⼀轮复习第⼗五单元两极格局下的世界第37讲两极格局的形成与多极化趋势的出现第37讲两极格局的形成与多极化趋势的出现阶段特征⼆战后⾄20世纪90年代初是两种社会制度共同发展与相互竞争的时期,也是世界联系进⼀步加强的时期,世界政治、经济格局发⽣了深刻变化,整体世界不断发展。

政治上:从两极格局向多极化发展。

⼆战后初期,美苏“冷战”,两极格局形成;20世纪六七⼗年代,欧共体、⽇本、不结盟运动等新兴⼒量崛起,多极化趋势出现;伴随着苏联解体和两极格局⽡解,多极化趋势加强。

经济上:两种模式借鉴发展。

⼀⽅⾯,资本主义国家加强对经济的⼲预,国家垄断资本主义发展;另⼀⽅⾯,社会主义国家在探索中曲折前进,市场的作⽤不断加强;同时,世界市场向纵深⽅向发展,经济全球化趋势不断加强。

科技上:科学技术迅速发展。

第三次科技⾰命极⼤地推动了⽣产⼒发展,改变了⼈们的⽣产和⽣活⽅式。

20世纪末,随着信息技术的发展,⼈类进⼊信息时代。

⼀、两极格局的形成与冷战1.背景(1)基础框架:雅尔塔体系以美、苏为主导,奠定了战后世界两极格局的框架。

(2)世界主要国家实⼒的变化①西欧和⽇本普遍衰落,美国成为资本主义世界的霸主。

②苏联实⼒增强,社会主义国家在世界上的影响增⼤。

(3)根本原因:美苏两国在社会制度和国家利益上的⽭盾⽇益加剧。

2.含义:以美国为⾸的西⽅资本主义国家,对苏联等社会主义国家采取的除武装进攻之外的⼀切敌对⾏动。

3.开始:1947年,美国总统杜鲁门提出以“遏制共产主义”为指导思想的“杜鲁门主义”。

4.表现5.影响(1)世界局势紧张,全⾯“冷战”和局部“热战”交替。

(2)美苏未发⽣直接武装冲突,避免了新的世界⼤战的爆发。

6.“冷战”影响下的国际关系(1)德国的分裂:1949年,在美国和苏联⽀持下先后成⽴了德意志联邦共和国和德意志民主共和国。

(2)朝鲜战争①美苏分区占领朝鲜半岛,建⽴了⼤韩民国和朝鲜民主主义⼈民共和国。