规范应用阿司匹林治疗缺血性脑血管病的专家共识

- 格式:pdf

- 大小:41.73 KB

- 文档页数:2

阿司匹林内科门诊患者的使用情况摘要:目的:探讨与分析阿司匹林内科门诊患者的使用现状。

方法:选择2009年1月~2012年1月来我院内科门诊就诊并使用阿司匹林的156例患者为研究对象,询问阿司匹林的使用情况,分析与归类不合理用药的类型。

结果:156例患者中,不合理用药93例,占59.62%,其中使用剂量不正确51例,随意停药或服药23例,有服药禁忌7例,其他12例。

结论:阿司匹林已广泛应用于各类疾病的治疗与预防,却存在很大的使用误区,临床医生应做好阿司匹林正确使用的宣教者,减少患者不规范服药的现象。

关键词:阿司匹林;内科门诊;使用情况【中图分类号】r969.3【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2012)11-0246-01阿司匹林是临床上最常用的抗血小板药,主要通过不可逆地抑制前列腺素环氧合酶,阻止血栓素a2生成,进而减少血小板聚集。

它在心脑血管疾病的一级和二级预防中均显示出卓越的作用,可显著降低血栓栓塞事件的发生,是防治心脑血管疾病的最有效、性价比最好的一类药物。

2005年我国心脑血管病专家共同制定了规范应用阿司匹林治疗缺血性脑血管病的专家共识,但是,在临床应用中还存在着一些问题,值得大家关注。

1对象与方法1.1研究对象:选择2009年1月~2012年1月来我院内科门诊就诊并使用阿司匹林的156例患者为研究对象,其中男89例,女67例,年龄57~86岁,平均72.3±2.9岁。

1.2研究方法:询问阿司匹林的使用情况,分析与归类不合理用药的类型(使用剂量不正确、随意停药或服药、有服药禁忌及其他)。

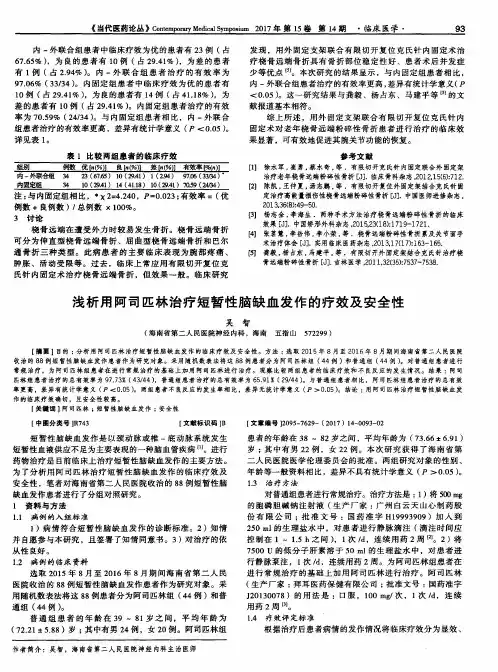

2结果分析156例患者中,不合理用药93例,占59.62%,其中使用剂量不正确51例,随意停药或服药23例,有服药禁忌7例,其他12例。

详见表1。

3讨论3.1阿司匹林的药效特点:(1)双向性作用:阿司匹林的充分抗血栓作用是在75~100mg/d的剂量范围,足可以使人类血小板cox-1失活,过大剂量应用时可减少血管内皮前列环素2(pgi2)的合成,降低阿司匹林的抗血栓作用。

阿司匹林预防心脑血管疾病的获益与风险1897年,德国药剂师费利克斯•霍夫曼化学合成了一种性质稳定的化合物乙酰水杨酸,标志着阿司匹林的诞生。

现在,阿司匹林已经是抗血小板治疗的一线用药。

本文从循证医学角度,阐明阿司匹林在心脑血管疾病中的地位,以及其带来的风险,提示临床医生进一步合理使用阿司匹林。

1 阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用在心血管病高危患者中,阿司匹林长期治疗能够使严重心血管事件发生率降低约1/4,其中非致死性心肌梗死的危险降低1/3,非致死性脑卒中的危险降低1/4,严重心血管事件病死率降低1/6,阿司匹林在心血管疾病防治中的重要作用正在得到重视[1]。

1.1 阿司匹林对健康人群预防心血管疾病的作用1989年进行的美国男性医师健康研究(PHS研究)是一项随机双盲安慰剂对照试验,试验对象包括22 071例健康男性医生,其中11037例给予325 mg小剂量阿司匹林隔日口服(阿司匹林治疗组),11034例服用安慰剂(对照组),平均随访时间60.2个月,结果显示,阿司匹林治疗组心肌梗死发生率与对照组比较显著降低,降低总心肌梗死危险达44%。

Patrono等[2]报道,阿司匹林使每年预测心血管事件危险<1%的患者发生心肌梗死和冠心病死亡的风险降低26%,使每年预测心血管事件危险1%~3%的患者发生心肌梗死和冠心病死亡的风险降低20%,使每年预测心血管事件危险≥3%的患者发生心肌梗死和冠心病死亡的风险降低35%。

2002年,美国心脏病协会对于阿司匹林用于一级预防作出了具体的指导建议:阿司匹林应考虑应用于10年心血管事件危险≥10%的健康男性和女性[3]。

1.2 阿司匹林对高血压患者预防心血管疾病的作用18 790例高血压患者参与的HOT试验结果显示[4],阿司匹林使血压控制良好的高血压患者心血管事件发生率降低15%,心肌梗死发生率降低36%,差异均有统计学意义。

亚组分析显示,肌酐增高亚组(>115 μmol/L)和基线血压较高(收缩压≥180 mm Hg,或舒张压≥107 mm Hg)的亚组获益更加明显,同时致命性出血和颅内出血均无明显增加。

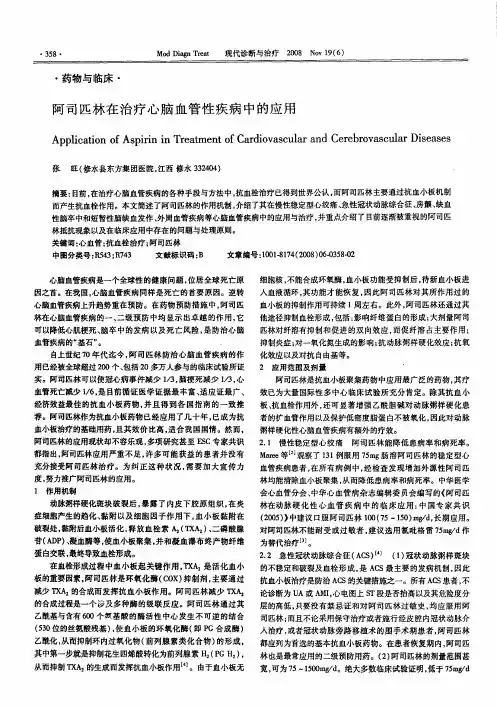

阿司匹林对心脑血管疾病的防治作用综述作者:郭春志来源:《中国科技博览》2013年第03期摘要:阿司匹林是经典的非甾体解热镇痛药,最初只作为解热止痛剂使用。

现今其被临床广泛应用为减少心脑血管疾病的发生(一级预防)和改善疾病发生后的预后和复发(二级预防)以及心脑血管疾病急性期的治疗的一线药物,本文就阿司匹林用于心脑血管疾病防治的现状做一综述。

关键词:阿司匹林,心脑血管疾病,预防【中图分类号】R97阿司匹林,又名乙酰水杨酸,最初仅作为解热镇痛药,随着医学的发展以及长久的临床实践证明,其药理作用除了解热镇痛抗风湿以外,还具有明显的抗血小板凝聚作用,且对心血管疾病的预防发挥着重要的作用。

现今临床上阿司匹林作为一种有效的抗血小板聚集药被广泛应用于心脑血管疾病的预防,多年来临床试验已提供强有力的循证医学证据,应用阿司匹林可使心肌梗死、脑卒中等高危患者的血栓性血管事件和非致死性卒中分别减少1/4,非致死性心肌梗死减少1/3,血管性死亡减少1/6。

本文就阿司匹林的作用机制、心脑血管疾病防治现状做一综述。

1、作用机制血栓形成是心脑血管事件的发病基础,可引起心肌梗死、脑卒中、心绞痛等。

血小板聚集是血栓形成的核心步骤,而阿司匹林具有不可逆的抑制血小板聚集作用,因而能够防止血小板聚集形成血栓,从而起到预防心肌梗死、脑卒中等心脑血管事件发生的作用。

血栓素A2(TXA2)是活化血小板,促使血小板聚集产生血栓的主要物质,而阿司匹林通过与血小板中的环氧化酶结合,致使TAX2合成减少,产生抗血小板聚集作用,影响血栓的形成,有效地预防严重的心脑血管事件的发生。

由于阿司匹林抑制血小板的环氧化酶是不可逆的,且作用时间较长,因此只需小剂量的阿司匹林就可以预防血栓的发生。

阿司匹林的推荐剂量为75mg~150mg/d。

2、阿司匹林的一级预防作用一级预防又称病因预防,是在疾病尚未发生时针对病因所采取的措施。

心脑血管事件的一级预防是指对于从未发生过心脑血管栓塞事件的人群,采用各种措施防止首次血管事件的发生。

2019版:阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识(全文)本刊发表《2019阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识》,该共识基于近期发表的阿司匹林在心血管疾病一级预防的多项随机对照研究和荟萃分析,参照我国相关指南和共识,结合我国国情,对阿司匹林在心血管疾病一级预防中更加精准的适用人群、不适宜人群及相关的其他问题等给予了明确和实用的推荐,对我国心血管疾病的一级预防具有重要的指导意义。

至今为止,众多的循证医学证据证实了阿司匹林在心血管疾病一级预防中的重要地位,在心血管高危风险患者可以降低心脑血管事件,获益大于其引起的出血风险;在缺血风险相对较低和(或)危险因素控制相对良好的人群(如他汀类药物使用比例显著增加的地区人群),阿司匹林的出血不良反应则抵消了其微弱的获益。

因此,该共识结合我国在心血管疾病一级预防人群中高风险人群较多、危险因素控制不佳、风险评估方法也不同于欧美人群的国情,提出了客观科学的阿司匹林一级预防应用的临床路径,旨在使临床一线医生能够精准地使用阿司匹林。

当然,我们期待也相信将会有更多的阿司匹林用于中国人群心血管疾病一级预防的循证医学证据,可以肯定的是,阿司匹林在心血管疾病一级预防中仍有重要价值。

●引言阿司匹林曾经广泛应用于动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)的一级预防[1,2,3,4]。

但阿司匹林用于ASCVD一级预防时不能显著降低全因死亡率或心血管病死亡率,其主要获益是显著减少非致死性缺血事件,包括心肌梗死、短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA )、缺血性卒中和主要心血管事件(心血管病死亡、非致死性心肌梗死和非致死性卒中);主要风险是显著增加非致死性大出血事件,包括胃肠道出血和颅内出血[5,6,7]。

因此,只有在获益明显超过风险时,使用阿司匹林进行一级预防才有意义。

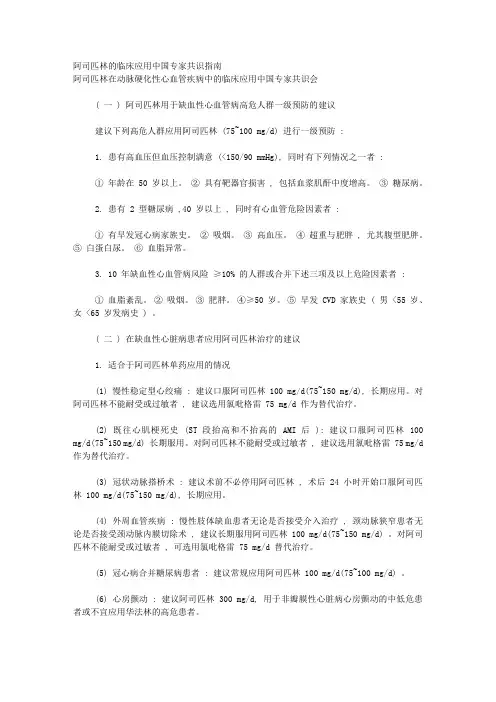

阿司匹林的临床应用中国专家共识指南阿司匹林在动脉硬化性心血管疾病中的临床应用中国专家共识会( 一 ) 阿司匹林用于缺血性心血管病高危人群一级预防的建议建议下列高危人群应用阿司匹林 (75~100 mg/d) 进行一级预防 :1. 患有高血压但血压控制满意 (<150/90 mmHg), 同时有下列情况之一者 :①年龄在 50 岁以上。

②具有靶器官损害 , 包括血浆肌酐中度增高。

③糖尿病。

2. 患有 2 型糖尿病 ,40 岁以上 , 同时有心血管危险因素者 :①有早发冠心病家族史。

②吸烟。

③高血压。

④超重与肥胖 , 尤其腹型肥胖。

⑤白蛋白尿。

⑥血脂异常。

3. 10 年缺血性心血管病风险≥10% 的人群或合并下述三项及以上危险因素者 :①血脂紊乱。

②吸烟。

③肥胖。

④≥50 岁。

⑤早发 CVD 家族史 ( 男 <55 岁、女 <65 岁发病史 ) 。

( 二 ) 在缺血性心脏病患者应用阿司匹林治疗的建议1. 适合于阿司匹林单药应用的情况(1) 慢性稳定型心绞痛 : 建议口服阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d), 长期应用。

对阿司匹林不能耐受或过敏者 , 建议选用氯吡格雷 75 mg/d 作为替代治疗。

(2) 既往心肌梗死史 (ST 段抬高和不抬高的 AMI 后 ): 建议口服阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d) 长期服用。

对阿司匹林不能耐受或过敏者 , 建议选用氯吡格雷 75 mg/d 作为替代治疗。

(3) 冠状动脉搭桥术 : 建议术前不必停用阿司匹林 , 术后 24 小时开始口服阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d), 长期应用。

(4) 外周血管疾病 : 慢性肢体缺血患者无论是否接受介入治疗 , 颈动脉狭窄患者无论是否接受颈动脉内膜切除术 , 建议长期服用阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d) 。

对阿司匹林不能耐受或过敏者 , 可选用氯吡格雷 75 mg/d 替代治疗。

士研究生导师。

医学博士(MBA)中杂志》、《心肺血管疾病杂志》及《中华全科医师杂志》编委,《中国全科医学杂志》及《中华临床医师杂志》特邀审稿专家。

先后承担了北京市卫生局首都科学发展基金、北京市科委,国家大新药创制等科研课题及国际多中心研究等。

阿司匹林在18世纪作为消炎镇痛药问世,1954年发现其延长出血时间的作用,1971年获知其有抑制PG合成的作用,1977年《Stroke》杂志发表了第一个证实阿司匹林预防脑梗死的随机、双盲、安慰剂对照研究,1988年FDA批准用于脑卒中的防治。

阿司匹林先后在心脑血管病一级预防、二级预防及急性期都获得相当多的循证医学证据,得到很多国家指南的推荐,拥有百年历史的阿司匹林成为抗血小板药物中的经典。

在之后的很多研究中,新型抗血小板药物不断涌现。

但是这些药物的循证医学证据主要集中在心脑血管病的二级预防上,在一级预防抗血小板领域内,尽管存在着一些争议,但阿司匹林一直是不二的选择。

在非瓣膜性房颤预防脑卒中的过程中,阿司匹林一直是华法林的备选方案,但是随着研究的深入和新型抗凝剂的兴起,阿司匹林的地位越发显弱,似乎有远离房颤预防脑卒中行列的趋势;那么此次在FDA的声明发表之后,阿司匹林在一级预防中的走势如何再次引起了更多的关注。

指南推荐——阿司匹林一级预防并非空穴来风如前所述,阿司匹林在血管病一级预防中的使用并非空穴来风,是在一定试验的基础投入临床实践的,这一点从下面选取的几个国家指南中也得到了印证:1.美国心脏协会(AHA)建议将阿司匹林用于冠心病高危患者一级预防。

在其发布的卒中一级预防指南中指出,对于高危且使用阿司匹林利大于弊的患者,可将阿司匹林用于心血管病一级预防(包括卒中但不针对卒中)。

此类患者10年内心血管事件发生风险为6%~10%。

2.规范应用阿司匹林治疗缺血性脑血管病的专家共识2006版建议:女性健康研究提示在年龄≥45岁的女性应用小剂量阿司匹林可以降低首次卒中的风险,为阿司匹林在卒中一级预防中的应用提供了新的证据。

缺血性脑血管病的抗血小板药物治疗最新2020年执业药师继续教育参考答案及试题25之5适合药学,执业药师,卫生健康选择题(共10题,每题10分)1.(单选题)缺血性脑卒中及短暂性脑缺血发作二级预防风险评估量表常用的有哪些()A.ABCD评分系统B.Essen量表C.SPI-II量表D.以上都是参考答案:D2.(单选题)随着Essen量表评分增高,卒中复发风险增加,Essen量表评分大于几分的患者,年卒中复发风险>4%()A.≥3分B.≥4分C.≥5分D.≥6分参考答案:A3.(单选题)建议急性缺血性脑血管病患者在发病后多长时间内服用阿司匹林()A.24~48hB.48~72hC.72~96hD.96~120h 参考答案:A4.(单选题)轻型卒中(NIHSS评分≤3分)患者起病24h内,应尽早给予何种抗血小板药物治疗21d()A.阿司匹林B.氯吡格雷C.氯吡格雷联合阿司匹林D.以上都不是参考答案:C5.(单选题)2014中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南指出哪种抗血小板药物可作为长期二级预防一线用药()A.阿司匹林B.氯吡格雷C.阿司匹林或氯吡格雷D.以上都不是参考答案:C6.(单选题)对于未接受静脉溶栓治疗的轻型卒中及高危TIA患者,在发病多长时间内启动双重抗血小板治疗()A.12hB.24hC.36hD.48h 参考答案:B7.(单选题)消化道出血患者对症处理选择哪些药物()A.PPIB.H2受体拮抗剂C.黏膜保护剂D.以上都是参考答案:D8.(单选题)在使用抗血小板药物前先评估消化道出血的风险,以下哪项是常见的危险因素()A.消化道溃疡及并发症病史B.消化道出血史C.双联抗血小板治疗或联合抗凝治疗D.以上都是参考答案:D9.(单选题)《2019阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识》指出哪个年龄段可以考虑服用小剂量阿司匹林(75~100mg/d)进行一级预防()A.40-50岁B.40-60岁C.40-70岁D.40-80 参考答案:C10.(单选题)不建议下列哪些人群服用阿司匹林进行ASCVD的一级预防()A.年龄>70岁或<40岁的人群B.高出血风险人群C.经评估出血风险大于血栓风险的患者D.以上都是参考答案:D注:此文章内容来源于网络,版权归原作者所有。

缺血性脑血管病的中西医治疗【摘要】目的:观察总结缺血性脑血管病的中西医结合治疗效果。

方法:对126例缺血性脑血管病患者,在早期西医溶栓、抗凝、降低血液粘度、扩张血管和促进脑细胞代谢等治疗基础上,结合中医辩证施治治疗。

结果:疗效显著61例占48.4%,疗效一般48例占38%,总有效率86.4%。

结论:中西医结合治疗缺血性脑血管病是提高疗效的最佳选择,预后也较为理想。

【关键词】缺血性脑血管病;中西医结合疗法【中图分类号】r224【文献标识码】b【文章编号】1005-0515(2010)010-0161-01缺血性脑血管病(中风)是指由于脑组织局部动脉血流灌注减少或血流突然完全中断,停止供血、供氧引起供血区的脑组织坏死软化,包括脑血栓形成、脑栓塞、短暂性脑缺血发作、脑分水岭梗死等。

临床以偏瘫、失语等急性或亚急性脑局部病变最常见。

中风病是当前严重危害人类生命与健康的常见病,是中老年人群致死的主要原因[1]。

我科从2007年1月~2009年12月收治126例缺血性脑血管病现报告如下。

1 临床资料本组病例男性54例,女性72例,年龄54一82岁。

根据头部ct或mri扫描和临床表现进行诊断,脑栓塞78例,脑血栓形成46例。

2 治疗措施2.1 西医治疗:①溶栓疗法适用于发病12h以内者。

常用蝮蛇抗栓酶0.5u加人液体静滴,l周为一疗程。

②抗血小板治疗不能进行溶栓的患者,在排除脑出血性疾病的前提下,应尽快给予口服阿司匹林[2]。

③低分子右旋糖配,250一500ml静滴,l/d,连用7~14d。

④降纤疗法降纤制剂于发病早期使用,包括类蛇毒制剂,隔日1次,共3次,剂量为10 u、5 u、5 u,需要在用药前后监测纤维蛋白原。

⑤神经保护剂目前尚无一个独立的神经保护剂表明影响卒中的预后[3],故无法推荐。

可考虑的用药为:胞二磷胆碱,钙拮抗剂(低灌注梗死禁用),银杏制剂,硫酸镁等。

使用的方法最好为联合用药。

2 .2中医治疗:①中药治疗中药治疗缺血性中风的治则治法很多,且均具有一定的疗效,临床治疗以明确辨证后对证治疗的效果最好。

《急性缺血性脑卒中血管内治疗术后监护与管理中国专家共识》要点流行病学资料显示脑卒中已成为全球第二常见死亡原因,而在我国是第一位死亡原因。

尽管脑卒中已经受到高度关注,但目前针对急性缺血性卒中患者,尤其是合并颅内大血管严重狭窄或闭塞患者的治疗选择仍显得捉襟见肘。

2015年发表于《新英格兰医学杂志》的5项国际多中心RCT研究结果均显示急性缺血性卒中早期给予新一代支架取栓为代表的的血管内治疗由于以往标准内科治疗,为这组患者的治疗策略提供了新的临床证据。

目前各家指南针对急性缺血性卒中(AIS)早期血管内治疗(ET)的术前筛选评估、技术手段及方法等已有相关推荐。

但对于AIS患者血管内治疗术后并发症的评估与管理、如何选择后续的抗栓治疗及综合监护管理仍无明确建议。

一、术后一般监护管理推荐意见:接受血管内治疗的急性缺血性卒中患者术后应收入NICU病房并至少完善24h心电、呼吸、脉氧及无创血压监测及神经功能的监测,并于术后即刻及术后24h完成影像学检查(工类推荐,C级证据)。

二、血压监测与管理推荐意见:1. 早期术中收缩压的升高及术后收缩压水平的升高可能是不良预后的危险因素,接受血管内治疗的急性缺血性卒中患者应严密监测其围手术期血压,尤其是收缩压水平。

(Ua类推荐,C级证据)2. 静脉溶栓桥接血管内治疗的急性缺血性卒中患者术前至术后24h内血压应<180/105mmHg。

术前未接受静脉溶栓的患者术后维持血压<180/105mmHg 可能是安全的。

(工类推荐,B级证据)3. 术后存在高灌注风险的患者应在充分评估血管内再通情况及全身情况的基础下维持血压至较低水平,对于大部分患者收缩压降低至120〜140mmHg左右可能是比较合适的降压范围。

(Ua类推荐,C级证据)4. 急性血管开通情况不佳或有血管再闭塞倾向的患者不宜控制血压至较低水平,同时应尽量避免围手术期血压波动。

(工类推荐,C级证据)5. 未来需要更多高质量研究一探讨血管内治疗的急性缺血性卒中患者术后最佳血压管理策略。

《2019阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识》要点引言阿司匹林曾经广泛应用于动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的一级预防。

但阿司匹林用于ASCVD一级预防时不能显著降低全因死亡率或心血管病死亡率,其主要获益是显著减少非致死性缺血事件,包括心肌梗死、短暂性脑缺血发作(TIA)、缺血性卒中和主要心血管事件(心血管病死亡、非致死性心肌梗死和非致死性卒中);主要风险是显著增加非致死性大出血事件,包括胃肠道出血和颅内出血。

因此,只有在获益明显超过风险时,使用阿司匹林进行一级预防才有意义。

我们认为,根据现有临床证据,一方面,阿司匹林用于ASCVD一级预防时必须十分谨慎;另一方面,目前尚不能认定阿司匹林没有一级预防价值。

首先,对全部一级预防临床试验数据进行的最新汇总分析显示,阿司匹林仍然能够显著减少主要心血管事件。

第二,无法落实其他一级预防措施(例如使用他汀类药物)的患者,可能更需要使用阿司匹林。

第三,仔细评估,依然可以找出获益-风险比相对合理的个体。

阿司匹林一级预防主要适用于经积极干预危险因素后缺血风险仍然增高(10年预期风险≥10%)、出血风险不高,且本人愿意长期预防性服用小剂量阿司匹林的40~70岁成人。

对于所有拟使用阿司匹林的患者,用药前必须采取4项措施(I,C)1. 仔细权衡获益-出血风险比,筛查和排除出血高危人群,并在使用过程中定期或动态地评估获益出血风险比,发现问题及时处理。

2. 按照相关专科规范,采取降低消化道出血风险的防范措施,提前治疗消化道活动性病变(包括根除幽门螺杆菌),必要时预防性应用质子泵抑制剂(PPI)或H2受体拮抗剂(H2RA)。

3. 坚持健康生活方式(戒烟、慎酒、科学膳食及运动)并积极控制血压、血糖和血脂水平。

高血压患者须将血压控制在<140/90mmHg时才可考虑使用阿司匹林。

4. 在处方阿司匹林之前先进行医患沟通,患者同意后开始应用。

下列ASCVD高危人群可以考虑服用小剂量阿司匹林(75~100mg/d)进行一级预防(b, A)40~70岁成人,初始风险评估时ASCVD的10年预期风险≥10%,且经积极治疗干预后仍然有≥3个主要危险因素控制不佳或难于改变(如早发心血管病家族史),可以考虑服用阿司匹林降低缺血性心血管病风险。