关于来安县如何融入长三角的研究

- 格式:ppt

- 大小:244.00 KB

- 文档页数:27

乡村振兴战略下县域城乡融合发展路径研究摘要:城乡融合发展是实现乡村振兴和全面建设小康社会的重要路径,县域是城乡融合发展的重要切入点。

江淮分水岭县域作为安徽城乡融合发展的重要区域,存在城镇化水平低、城乡收入差距过大、城乡产业融合发展不足、城乡公共服务资源分配不均和城乡要素单向流动等突出问题,促进江淮分水岭县域城乡融合发展可以通过空间布局、产业规划、公共服务资源优化配置和建立制度保障几个方面统筹实施。

关键词:城乡融合;县域;路径;江淮分水岭中图分类号:F303文献标识码:A文章编号:2095-0438(2023)06-0053-03(滁州学院经济与管理学院安徽滁州239000)一、引言乡村振兴是党的十九大提出的一项关系全面建设社会主义现代化国家和实现共同富裕的重大战略。

城乡融合是实现乡村振兴战略的重要手段,2021年中央一号文件提出加快县域内城乡融合发展,把县域作为城乡融合发展的重要切入点。

[1]江淮分水岭地区位于安徽省中部,是连接皖江城市带与皖北“四化”和谐发展先行区的纽带,但区域内易旱缺水、土壤贫瘠,导致社会经济发展落后,地区间收入差距较大,农村人口众多,农业产业化发展水平低,是安徽省城乡融合的难点所在。

本文聚焦江淮分水岭县域地区,对其城乡融合发展中存在的问题进行深入剖析,从空间布局、产业融合、公共服务资源优化配置和健全制度保障等方面提出了解决路径,以期为江淮分水岭城乡融合发展提供指导和参考。

二、江淮分水岭县域城乡融合发展现状江淮分水岭县域资源丰富,产业基础较好,通过20多年对岭区的重点扶持,区域经济发展加速,产业化水平提高,居民生活得到改善,城乡融合发展程度取得一定的进展。

但基于县域内乡村地域广、农村人口多的现实,在城乡融合发展方面依然面临诸多问题。

(一)城镇化水平低。

江淮分水岭县域积极推动城乡融合发展和新型城镇化建设,取得了一定的成绩,江淮分水岭各县城镇化水平总体呈上升趋势,但县域内城镇化水平总体依然较低。

交流发言材料:全力打造对接长三角“三步走”先行区主持人(简称主):各位嘉宾、亲爱的朋友们,大家下午好!今天我们在这里举行此次交流会,目的是为了更好地推动对接长三角“三步走”先行区的建设工作。

为此,我们邀请了各位嘉宾到场,共同探讨如何全力打造先行区。

首先,我代表组委会对各位的到来表示热烈欢迎!今天的交流会,我们将从三个方面进行讨论:先行区定位、发展目标和推进措施。

既然大家都对长三角先行区的建设非常关注,那么请各位嘉宾踊跃发言,分享自己对于先行区建设的思考和建议。

首先,我请请教育局局长李先生开篇。

李先生(简称李):各位领导、各位嘉宾,大家好!我认为,先行区的定位应该是一个立足全国、面向世界的现代化产业集聚区。

在这个集聚区中,要打造具有竞争力的创新创业平台,吸引高端人才和创新资源,培育新型产业,推动产业结构升级,从而实现经济社会的可持续发展。

接下来,我请城市规划部的张局长发表一下自己的看法。

张局长(简称张):谢谢李局长的发言。

在我看来,先行区的发展目标应该是打造一个高效便捷的交通网络,这是对接长三角地区的关键。

我们可以优化规划、增加交通设施投资,提高运输效率,进一步整合区域资源,加强协同发展。

然后,请科技局的王局长发言。

王局长(简称王):谢谢主持人。

我认为先行区在推进措施方面,应该注重创新科技的支撑。

一方面,可以加大科研投入,培育科技创新团队,提升科技研发能力;另一方面,要加强产学研合作,促进科技成果转化,推动先行区的科技创新与应用。

最后,请旅游局的张局长发言。

张局长(简称张):感谢王局长的发言。

在我看来,先行区的推进措施中,旅游业的发展很重要。

我们可以注重景区的开发和推广,提升旅游服务质量,吸引更多的游客来此地旅游观光,提升区域的知名度和吸引力。

主:非常感谢各位嘉宾的精彩发言。

通过大家的交流和讨论,我们对对接长三角“三步走”先行区建设工作有了更深入的认识。

下一步,我们将进一步研究和探讨如何落实各项建设任务。

滁州旅游业融入长三角的分析与思考滁州市毗邻长三角,是安徽的东大门。

历年国内旅游抽样调查数据表明,我市接待的省外国内旅客中,大多数来自长三角(江、浙、沪下同)。

随着我市强力推进东向发展战略,积极融入“南京都市圈”以及围绕争创中国优秀旅游城市的“大滁州”建设的全面启动,我市旅游业发迎来了黄金机遇期。

2007年,我市旅游业总收入达22.85亿元,比上年猛增52.8%,占GDP5.1%,旅游业首次达到产业化水平。

因此,我们根据国内旅游抽样调查数据,对来自长三角地区游客的规模、结构、需求等方面进行定量分析,以期对加快我市旅游业融入长三角有所启示。

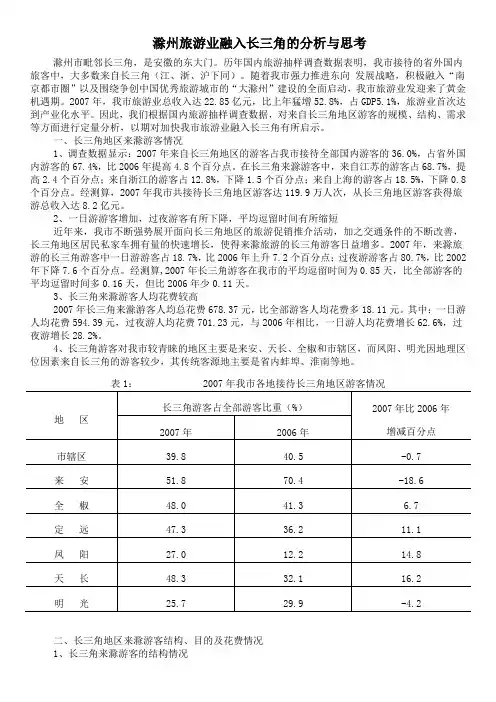

一、长三角地区来滁游客情况1、调查数据显示:2007年来自长三角地区的游客占我市接待全部国内游客的36.0%,占省外国内游客的67.4%,比2006年提高4.8个百分点。

在长三角来滁游客中,来自江苏的游客占68.7%,提高2.4个百分点;来自浙江的游客占12.8%,下降1.5个百分点;来自上海的游客占18.5%,下降0.8个百分点。

经测算,2007年我市共接待长三角地区游客达119.9万人次,从长三角地区游客获得旅游总收入达8.2亿元。

2、一日游游客增加,过夜游客有所下降,平均逗留时间有所缩短近年来,我市不断强势展开面向长三角地区的旅游促销推介活动,加之交通条件的不断改善,长三角地区居民私家车拥有量的快速增长,使得来滁旅游的长三角游客日益增多。

2007年,来滁旅游的长三角游客中一日游游客占18.7%,比2006年上升7.2个百分点;过夜游游客占80.7%,比2002年下降7.6个百分点。

经测算,2007年长三角游客在我市的平均逗留时间为0.85天,比全部游客的平均逗留时间多0.16天,但比2006年少0.11天。

3、长三角来滁游客人均花费较高2007年长三角来滁游客人均总花费678.37元,比全部游客人均花费多18.11元。

其中:一日游人均花费594.39元,过夜游人均花费701.23元,与2006年相比,一日游人均花费增长62.6%,过夜游增长28.2%。

党中央、国务院高度重视长三角一体化高质量发展,2020年8月,习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调,要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用,结合长三角一体化发展面临的新形势新要求,坚持目标导向、问题导向相统一,紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作,真抓实干、埋头苦干,推动长三角一体化发展不断取得成效[1]。

一、长三角一体化发展为安徽提供历史性战略机遇长三角一体化发展,在我国经济社会发展全局中具有重要地位和作用。

长三角一体化发展上升为国家战略,体现了国家尊重区域经济发展规律;安徽省全域加入长三角,标志着安徽在长三角一体化发展中由“全面参与”迈向“深度融合”。

机遇一:国家战略聚焦与叠加机遇。

长三角一体化发展为安徽省直接参与国际产业分工合作、整合全球要素资源提供了巨大动力和空间,有利于等高对接国际规则,打造内陆开放新高地。

机遇二:深化科技创新,建设科技创新策源地机遇。

长三角一体化发展为安徽省加快实施创新驱动发展战略,聚焦核心技术和重大工程,打造更多国之重器,以全球视野、国际标准推进科技创新和人才集聚,提供了有利条件和难得机遇。

机遇三:进入高质量发展快速通道,加快现代经济体系建设机遇。

长三角一体化发展有利于安徽省优先承接产业转移,加强与沪苏浙产业链协同,加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群,优化产业结构,全面提升经济发展质量。

机遇四:安徽自贸区发展机遇。

2020年9月,中国(安徽)自由贸易试验区进入全面启动建设阶段,将聚焦合肥、芜湖、蚌埠三个片区的各自特色和重点产业,探索形成片区联动、协同高效、竞相发展的新模式[2]。

安徽自贸试验区将积极建立和沪苏浙的联动发展机制,借鉴长三角区域已有的自贸试验区经验,尤其是在系统集成、协同高效、高水平开放等领域,协力推动高质量一体化改革,提高资源配置效率,向长三角提供高水平科技供给,推进长三角协同开放,并结合好安徽实际,探索形成具有安徽特色发展新经验。

安徽承接长三角产业转移策略研究摘要:当前,经济全球化和区域经济一体化深入发展,国际国内产业分工加速调整,我国区域经济格局正在发生重大变化,产业跨区域转移趋势和要求进一步增强。

珠三角、长三角和环渤海等沿海地区要素成本持续上升,传统产业的发展优势在减弱,外延型发展方式难以为继,加之受国际金融危机的冲击,加快经济转型和结构调整刻不容缓;另外,广大中西部地区基础设施逐步完善,要素成本优势明显,产业发展空间相对较大。

在这种背景和条件下,安徽承接长三角产业转移已成为国家促进区域协调发展的政策取向和重要任务。

关键词:长三角;产业转移策略;区域经济一体化中图分类号:f127 文献标识码:a 文章编号:1674-1723(2013)04-0195-022010年国务院批准设立安徽长江流域包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市在内的皖江城市带承接产业转移示范区。

“皖江城市带承接产业转移示范区”,是迄今为止安徽省第一个进入国家层面的区域发展战略,对推进安徽科学发展、加速崛起具有重大意义。

一、安徽参与长三角分工合作研究现状尽管安徽是我国中部地区与长三角联系最为密切的省份,但一直以来,关于两地之间的产业分工协作问题却很少引起学术界的关注,直到本世纪初,随着长三角经济一体化进程加快,以及安徽东向发展战略的实施,这方面的学术研究才开始逐渐增多。

目前,安徽参与长三角分工合作研究大致可以分为两方面:1.在安徽如何融入长三角等问题上,吴晓勤等(2007)根据长三角城市群发展趋势及其城镇空间组织的特征分析,讨论了安徽省融入长三角的模式选择和东向发展下安徽省域城镇发展总体战略。

查道中(2008)分析了安徽融入长三角经济圈的现实意义,并把安徽的产业结构与长三角地区进行对比分析,并进而提出安徽融入长三角经济发展战略的对策。

张璐和钱小磊基于区域分工形成的客观基础是区域差异和对大区域整体利益的追求的理论假定,应用博弈分析的原理,分析区域分工的动力机制以及区域政策对区域竞争和分工过程及结果的影响,并在此基础上提出安徽融入长三角的相关政策建议。

安徽地区融入长三角经济圈的可行性分析摘要:当前,全国各地发展速度普遍加快,新一轮经济社会发展大潮已经形成。

面对日趋激烈的产业和区域竞争,安徽省要奋力崛起,必须进一步加快发展。

国内外经济理论和实践充分表明,经济圈已成为左右一个国家或地区经济发展的主导力量。

目前,国际竞争国内化日益明显,区域经济一体化快速发展,也进入了都市圈主导发展的阶段,长三角经济圈已迅速崛起为我国第一大经济圈和世界第六大都市圈,成为中国经济直接接轨世界的平台。

安徽同长三角地区一衣带水,具有地缘、区位和资源优势,然而由于种种原因这种优势并没有得到充分发挥。

安徽同长三角地区的差距在拉大。

因此,全面融入长三角,承接长三角的产业转移,参与长三角的产业分工,发挥自身的比较优势并转换为竞争优势,是安徽加速崛起的必由之路。

本文在我省“东向发展”的背景下,重点对我省融入长江三角洲经济圈的可行性进行分析。

关键词:长三角可行性产业梯度系数极化效应扩散效应Abstract:At present, various parts of the country accelerated the pace of development; a new round of economic and social development trend has been formed. Faced with increasingly fierce competition in industries and regions, Anhui struggling to rise, we must further accelerate development. Domestic and international economic theory and practice fully demonstrate that the economic circle has become about a country or a region and the leading forces in economic development. At present, domestic and international competition has become increasingly obvious, the rapid development of regional economic integration, have also entered the Metropolis-development stage, the Yangtze River Delta economic circle has been the rapid rise of China's first big economic circle and the world's sixth largest metropolitan circles, as China World economic convergence platform directly. Anhui, with a narrow strip of water in the Yangtze River Delta, and geopolitical location and resource advantages, but because of various reasons such advantages have not been brought into full play. Anhui, with the Yangtze River Delta region in the gap widening. Therefore, the full integration into the Yangtze River Delta, Yangtze River Delta undertake the transfer of industries, the industrial division of labor participation in the Yangtze River Delta, the use of its comparative advantages into competitive advantages and is the only way to Anhui speeding up. In this paper, in the province "development to the East" in terms of background, the focus of our province into the Yangtze River Delta economic circle the feasibility analysis.Key words:Yangtze River Delta; Feasibility; Industry gradient coefficient; Polarization Effect;Diffusion effect近年来,长江三角洲地区经济快速崛起,一体化趋势日益凸显。

安徽融入长三角经济圈的优势及对策分析摘要长三角经济一体化给安徽带来了新一轮不可多得的发展机遇,抓准了,理顺了,就有可能乘着这个东风,实现自己的跨越式发展目标;反之,不仅是坐失良机.而且将被推向尴尬的境地。

对安徽来说,融入长三角是一项庞大的系统工程,涉及的内容极其广泛。

因为融入本身就是一种合作,而合作的前提就是要知己知彼,否则,融入难以顺畅。

文章首先介绍长三角经济圈的范围及现状,接着是对安徽省融入长三角经济圈的经济意义进行分析,然后较为详细地阐述了安徽省融入长三角经济圈的优势,最后全文分析的基础上,提出安徽融入长三角经济圈的对策建议。

关键词:安徽长三角经济圈经济合作ABSTRACTY angtze River Delta economic integration brings new round of rare opportunities for development in Anhui Province, seizing up, straightened out, it is possible to ride the wind and realize their leaping development goal; In contrast, not only is a golden opportunity. And will be into the embarrassing situation. In Anhui, integration of Y angtze River Delta is a vast systems engineering, is involved in a wide range. Because the integration itself is a kind of cooperation, and the premise of cooperation is to know ourselves, otherwise, into difficult to smoothly. This article first describes the scope and status of Y angtze River Delta economic circle, followed by Anhui province into the analysis of the economic significance of the Y angtze River Delta economic circle, then set out in some detail the advantage into the Y angtze River Delta economic circle in Anhui Province, on the basis of analysis of the full text of the final and proposed countermeasures for Anhui into Y angtze River Delta economic circle.Keywords: Anhui Y angtze River Delta economic circle Economic cooperation目录前言 (1)一、长三角经济圈的区域范围及经济发展现状 (2)(一)长三角区域简介 (2)(二)长三角经济发展现状分析 (2)二、安徽融入长三角的经济意义 (3)(一)调整安徽产业结构 (3)(二)提高安徽经济开发程度 (3)(三)避免安徽经济发展边缘化 (3)(四)实现安徽跨越式发展 (3)三、安徽融入长三角经济圈的优势分析 (4)(一)地理区位及交通优势 (4)(二)丰富的自然资源优势 (4)(三)劳动力供给优势 (4)(四)已有的合作基础 (5)四、安徽融入长三角经济圈的对策建议 (6)(一)以工业化为核心,加快安徽省制造业基地建设 (9)(二)以长三角为重点,做好招商引资工作 (9)(三)加快体制和机制接轨 (9)(四)更新传统观念,争取发展主动权 (9)(五)区域分工合作,充分发挥比较优势 (10)(六)实施区域创新战略,缩小经济差距 (10)(七)加强文化建设,提升城市发展内涵 (10)五、结束语 (12)参考文献 (13)前言早在1990年7月,安徽省委、省政府提出了“抓住机遇、开发皖江、强化自身、呼应浦东”的重大战略决策,拉开了皖江开放开发的序幕,也可以看作是安徽经济融入长三角的序幕。

摘要:安徽全域纳入长三角城市群一体化发展的国家战略后,安徽省域城市团的构建需要进行前瞻性考虑,通过进一步完善安徽省中部城市团的空间格局,更好地融入长三角城市体系,“一主+三次”的城市体系发展格局是比较理想的发展方式,能够更好地将安徽中部的六安市、合肥市、滁州市和马鞍山市整合在一起,在安徽省中部形成以合肥市为“一主”、以六安市、滁州市和马鞍山市为“三次”的东西向城市链,在合肥市与南京市间形成更加完善的连接通道,构建起安徽城市团与长三角城市群一体化发展的纽带。

为解决空间跨度较大问题,“一主+三次”框架需要以县级中心地为主导进一步划分出片区,使片区与区域中心城市高效互动。

在此过程中需要注意的是,乡镇中心地是片区城市团的底层支撑,也是片区城市团构建城市链和形成次级城市团的基础,在构建“一主+三次”城市团发展格局过程中需要受到重视。

关键词:长三角一体化;“一主+三次”;次级城市团;安徽省中部;片区城市团DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2022.05.005一、引言长三角一体化于2010年由国务院批准实施,随后上升为国家战略。

2019年发布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中规定,长三角一体化的范围包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省全域,并以四个省(市)中的27个城市为中心区和按照以上海市为核心的“一核+九带”的空间格局逐步展开,[1]其中安徽省的合肥市、芜湖市、马鞍山市、铜陵市、安庆市、滁州市、池州市、宣城市被列为长三角一体化的中心区。

长三角一体化提升为国家战略,并将安徽省全域纳入发展规划,为安徽省的区域经济发展提质增量拓展了更加广阔的发展空间。

在这种情况下,安徽省需要前瞻性地思考省域城市体系的构建方案,按照“分区+分步”方式在区域中心城市间构建起城市链进而打通区域中心城市间的联系。

合肥市在引领省域城市团的空间结构完善和质量提升方面扮演着重要角色,在思考安徽省城市体系建构过程中,需要首先以合肥市为中心对安徽省域城市体系的结构进行安排。

强力推进“一地六县”合作区建设深度融入长三角一体化高质量发展调研报告一地六县合作区指的是指定一个核心城市,将其周边六个相邻县市纳入合作区范围,共同推进经济社会发展。

长三角一体化高质量发展是中国国家发展战略的重要组成部分。

本次调研报告将重点探讨如何将一地六县合作区的建设深度融入长三角一体化高质量发展,并提出相应的建议。

一、背景介绍长三角地区是中国经济最发达的地区之一,拥有丰富的资源和人才。

然而,由于地区内部发展不平衡问题以及城乡差距等存在,长三角一体化的发展仍然存在一定挑战。

为了解决这些问题,推进一地六县合作区建设成为实现长三角高质量发展的有效途径之一。

二、合作区建设的意义1.优势互补:通过一地六县合作,各县市的资源互补,形成优势互补,促进整个长三角地区的协同发展。

2.共享发展机遇:合作区的建设可以实现资源共享、市场共享,推动区域内各县市共同发展,形成经济协同效应。

3.改善公共服务:合作区的建设可以提高公共服务的质量和效率,满足居民的多样化需求,提高居民生活品质。

4.引导产业升级:合作区的建设可以引导各县市加强产业协同,推动产业结构转型升级,提高整个长三角地区的产业竞争力。

三、推进合作区建设的措施和建议1.加强政策支持:政府应出台各项政策支持,鼓励企业在合作区投资兴业,促进产业发展。

例如,减税降费、优化营商环境等。

2.加强基础设施建设:加大对基础设施建设的投入,提高区域交通、水电等基础设施的质量和效率,提升合作区的竞争力。

3.促进人员交流:加强人员交流合作,促进各县市间人员流动,加强技术创新、人力资源等合作,推动经济社会发展。

4.推动产业协同发展:鼓励合作区内的企业进行产业链合作,实现资源共享、技术协同,提高产业竞争力。

5.加强资源保护和环境治理:加强环境保护和资源管理,推动合作区的可持续发展,实现绿色发展目标。

四、总结通过推进一地六县合作区的建设深度融入长三角一体化高质量发展,可以促进长三角地区的协同发展,实现资源共享、市场共享,提高整个地区的经济社会发展水平。

《皖北地区借助高铁融入长三角的路径研究》摘要:日前,国家印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,将规划面积扩大到沪苏浙皖全部区域,安徽省全境加入长三角,无疑是个重大利好消息,但是皖北地区作为欠发达地区,经济发展水平长期较低,工业化城镇化水平较低,与长三角中心区不管在经济发展水平,还是在产业结构、地域文化底蕴、企业空间组织等方面均存在很大差距,以阜阳为代表的皖北如何高质量地融入长三角一体化成为一个重要课题,2008年4月18日安徽省内第一条时速250公里的合宁客运专线开通标志着合肥进入高铁时代,途径安徽真正意义上的第一条高铁——京沪高铁2011年6月30日建成通车,宿州、蚌埠两市率先通上高铁,随后合蚌线、宁安城际高铁、合福高铁、杭黄高铁、郑徐高铁等纷纷建成通车,省内沿线不少城市通上了高铁,进而走上了经济发展的快车道,但是截至2019年11月底,皖北的阜阳、亳州两市一直未通高铁,高铁新区按照服务长三角骨干枢纽、辐射皖北高端商务区的定位,可提前谋划建设商业、办公、酒店、餐饮、文化、住宅、旅游集散等功能区及空港物流产业园,推动楼宇经济、创意经济、众创空间、基金小镇、临空产业等新兴产业发展,必将有力提升阜城核心城市能级,塑造特色鲜明的城市形象【摘要】从普铁时代的“佼佼者”到高铁时代的“追随者”,阜阳2019年底通高铁并加入长三角且被规划为皖北区域重点城市,即将迎来千载难逢的发展机遇。

本文分析了高铁对城市经济的影响和加入长三角带来的变化,建议阜阳应以强化经济联系为突破口,立足皖北、以合肥为桥梁接轨长三角中心区,提升内生动力和城市能级,实现内外联动发展。

【关键词】皖北高铁长三角一体化日前,国家印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,将规划面积扩大到沪苏浙皖全部区域,安徽省全境加入长三角,无疑是个重大利好消息,但是皖北地区作为欠发达地区,经济发展水平长期较低,工业化城镇化水平较低,与长三角中心区不管在经济发展水平,还是在产业结构、地域文化底蕴、企业空间组织等方面均存在很大差距,以阜阳为代表的皖北如何高质量地融入长三角一体化成为一个重要课题。

安徽省如何发挥优势融入长三角作者:汪菲菲来源:《消费导刊》2009年第12期[摘要]安徽省渴望融入长三角的脚步从未停止过。

本文将就安徽省如何发挥自身优势融入长江三角洲区域展开论证,提出安徽省融入长三角的可行策略,在更广阔的空间内对长三角区域进行整合再造,实现安徽省与长三角的共同优化发展。

[关键词]安徽省区位优势长三角作者简介:汪菲菲(1985-),女,安徽巢湖人,安徽大学经济学院金融系07级硕士研究生。

一、长三角空间拓展的必然趋势(一)内在要求与世界其他城市群相比,长三角的整体实力和带动能力仍有很大不足:长三角区域面积10万平方公里,仅占全国1%,人口不足全国的6%,经济总量占全国的1/5 ,核心城市上海的GDP仅占全国的4.9%。

现在的长三角,部分优势产业需要升级,原有的传统产业需要转移,这就要求长三角附近有一个成本更低的空间,这个更大的经济腹地,需要土地资源丰富、劳动力资源低廉、市场广阔、交通条件好等等,长三角的空间拓展已成为必然。

(二)外在要求首先,长三角周边地区拥有相对丰富的土地资源,拥有更多的低成本劳动力,空间的拓展可以使长三角在更广阔的范围内配置资源,弥补自身不足,打破发展的瓶颈。

第二,周边地区己具备一定的产业配套能力,与长三角的产业互补性开始增强,为长三角的产业转移提供了较好的、优于其它地区的承接空间,有利于长三角城市功能和产业结构的升级,延长产业链,有利于产生区域发展的联动效应。

第三,立足周边地区可以开辟更为广大的内地市场,扩大中心城市生产服务业的范围,从而实现城市服务功能的升级。

第四,空间拓展可以实现行政区域的完整性和系统性,直接以省级行政机构参与分工合能够降低行政成本、提高效率、加快区域整合。

最后,“泛珠三角经济区”的建立,使“泛长三角经济区”的建立有成功的例子可以借鉴。

在同样的大政方针、政策环境,以及大体相同的发展状态下,珠三角区域经济发展的目标定位和发展战略的成功选择,为泛长三角区域的建立树立了榜样。

安徽省参与泛长江三角洲区域分工合作研究作者:杨明汪苒来源:《合作经济与科技》2012年第23期[提要] 作为长三角的纵深腹地,安徽省参与泛长江三角洲区域分工合作具有重大的战略意义。

目前安徽省参与泛长江三角洲区域分工合作既有潜在优势,又存在着诸多制约因素。

要把这种区位优势转化为发展强势,必须完善发展环境,突出产业基础,实现持续发展。

关键词:安徽省;泛长江三角洲;区域合作;产业转移中图分类号:F127 文献标识码:A一、安徽省参与泛长江三角洲区域分工合作具有重大的战略意义改革开放以来,长江三角洲通过政策扶持,自主创新,已经发展成为中国的经济第一高地。

大力推进长三角与周边地区的分工合作,形成泛长三角合作区,是促进东部与中部互动协调发展的有效途径。

“泛长江三角洲”是相对“长三角”而言的。

目前关于“泛长江三角洲”这一概念,主要有两种意见:一是“1+3”模式,即以上海为龙头,把江苏、浙江和安徽三省全部纳入泛长三角经济区;二是“3+2”模式,即在上海、江苏、浙江三省市的基础上,把长江中下游地区的安徽、江西也纳入泛长三角经济区。

安徽省处于长江三角洲的辐射半径内,与长江三角洲地域相连、文化相融、人缘相亲、经济相通,具有经济要素的组合优势,安徽省要充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势,积极参与泛长三角区分工合作,不断优化产业结构,促进经济更快更好地发展。

积极参与泛长三角区分工合作,加强东部与中部区域合作,是落实科学发展观的具体要求。

目前,长江三角洲面临土地、电力以及其他资源的紧缺,中小企业发展面临着很大危机,需要向外拓展,而安徽与长三角地区都有资源的互补、产业的联动和生产要素的互动等内生需求,可以促进经济的协调发展。

安徽省地处中部腹地,应该借此机遇,发挥“居中靠东”的地理优势,做好“左右逢源”的文章,有效地改变“不东不西”的尴尬地位和局面。

二、安徽省参与泛长江三角洲区域分工合作具有的潜在优势与制约因素(一)潜在优势1、天然的地理历史联系。

浅谈舒城县如何打造“金三角”融入“长三角” 潘忠发发布时间:2021-10-01T06:25:11.621Z 来源:《基层建设》2021年第18期作者:潘忠发[导读] 安徽省舒城县“金三角”区域:是以县城为核心,以县经济开发区(城关园区、杭埠园区)为重点,以206国道桃溪段至舒城、六舒三路沿线、丰乐河沿岸的产业发展格局。

区域涵盖县经济开发区和城关镇、桃溪镇、杭埠镇、千人桥镇、棠树乡、柏林乡、干汊河镇8个乡镇(开发区),重点发展现代工业、现代农业和现代服务业。

区域内集中了全县政治经济文化中心(城关镇)、1个省级开发区(城关园区、杭埠园区)、一个省级扩权强镇试点镇(杭埠镇)和两个市级扩权强镇试点乡镇(千人桥镇、棠树乡),发展基础较好,发展潜力巨大,是打造舒城“金三角”的不二选择。

本人就如何打造舒城“金三角”,融入“长三角”?这里谈谈几点个人意见。

安徽省舒城县重点建设项目服务中心安徽六安 231300摘要:安徽省舒城县“金三角”区域:是以县城为核心,以县经济开发区(城关园区、杭埠园区)为重点,以206国道桃溪段至舒城、六舒三路沿线、丰乐河沿岸的产业发展格局。

区域涵盖县经济开发区和城关镇、桃溪镇、杭埠镇、千人桥镇、棠树乡、柏林乡、干汊河镇8个乡镇(开发区),重点发展现代工业、现代农业和现代服务业。

区域内集中了全县政治经济文化中心(城关镇)、1个省级开发区(城关园区、杭埠园区)、一个省级扩权强镇试点镇(杭埠镇)和两个市级扩权强镇试点乡镇(千人桥镇、棠树乡),发展基础较好,发展潜力巨大,是打造舒城“金三角”的不二选择。

本人就如何打造舒城“金三角”,融入“长三角”?这里谈谈几点个人意见。

关键词:“金三角”;“长三角”;1 加强基础建设,建好平台坚持规划引领,积极创造条件,构筑工业集群发展平台,不断优化产业和空间布局,重点加快县开发区(城关园区、杭埠园区)以及乡镇工业集中区建设,完善路网、管网、电力、通讯、污水处理等配套设施,推进标准化厂房建设,提升园区承载力,为产业发展打造完备的基础设施平台。

安徽农产品融入长三角存在的短板及破解之策安徽在绿色农产品生产加工供应基地建设上,与“一体化”和“高质量”要求相比,还存在差距和不足。

文/安徽省政协农业和农村委员会随着长三角一体化向纵深高质量发展不断取得新成效,安徽农产品融入长三角迎来重大历史机遇。

据统计,2018年安徽外销农产品中,30%左右的优质粮油初加工产品、60%的畜禽产品、90%的蔬菜和50%以上的茶叶等均销往沪苏浙地区,以农副产品为原料的加工食品销售额更是高达3000亿元。

可以说,安徽绿色农产品已成为沪苏浙地区市民“米袋子”“菜篮子”“果盘子”不可缺少的部分。

那么,安徽农产品融入长三角的现状是怎样的?存在哪些短板?如何进一步高质量融入?差距和短板调研中发现,安徽在绿色农产品生产加工供应基地建设上,与“一体化”和“高质量”要求相比,还存在差距和不足。

一是思想认识有待提高。

部分地方对“一体化”发展认识不充分,对“高质量”内涵理解不深刻,重视程度不够,统筹推进、主动推进力度不大。

二是农产品市场竞争力不强。

安徽生态资源、产业优势没有充分发挥,农产品规模化、标准化水平偏低,精深加工水平不高。

农产品加工值与农业总产值之比低于全国平均水平。

三是区域产销合作不紧。

部分农产品销售仍然靠政府推动,自发的、市场化、紧密型产销合作关系尚未有效建立。

特别是跨区域的销售平台、冷链物流建设还有明显短板。

上海在全国布局了100多个市外蔬菜主供应基地,安徽仅有3个;安徽冷库库容不足江苏省的1/10。

四是农旅融合不紧。

现有的乡村旅游特色化、系列化和深度化开发不够,层次不高,还有较大努力空间。

“十四五”是安徽加快融入长三角一体化、实现农业跨越式发展的关键时期,也是实现乡村振兴战略、加快美好安徽建设的重要时期。

安徽应以一体化建设绿色农产品生产加工供应基地为抓手,积极推动乡村振兴高质量发展。

破解之策:四个一体化如何补齐短板,更高质量融入长三角?笔者认为有四大抓手。

首先,对标沪苏浙,推动思想观念一体化。