中枢性面瘫与周围性面瘫如何鉴别

- 格式:doc

- 大小:13.87 KB

- 文档页数:3

周围性与中枢性面瘫的鉴别

在锥体束急性严重损害时,瘫痪的肢体开始可表现为肌张力减低、腱反射消失、病理征阳性(此时期称为休克期);而数天以后才出现肌张力痉挛性增高、腱反射亢进及病理征阳性等上运动神经元瘫痪的特征。

以下是一些比较特殊的瘫痪。

(1)神经肌肉传导障碍及肌肉疾病所致的瘫痪:神经肌肉接头处的乙酰胆碱形成减少或分泌障碍,或其受体减少,胆碱酯酶受抑制或运动终板的损害以及肌细胞内外离子分布的异常,都可引起瘫痪。

一般都是暂时性的,可有肌张力及腱反射减低或消失,但无肌肉萎缩及肌束颤动,也没有病理反射及感觉障碍。

肌肉疾病所致的瘫痪,常不按神经分布外围,有肌肉萎缩,无感觉减退或消失,也无病理反射。

(2)面瘫:指面神经麻痹所致的面部肌肉瘫痪,可分为周围性和中枢性两类,前者病变位于面神经核或面神经,后者则位于面神经核以上的皮质延髓束。

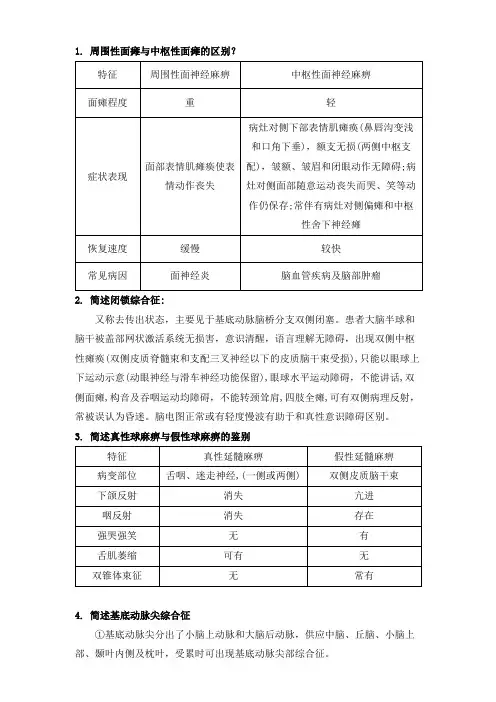

1.周围性面瘫与中枢性面瘫的区别?2.简述闭锁综合征:又称去传出状态,主要见于基底动脉脑桥分支双侧闭塞。

患者大脑半球和脑干被盖部网状激活系统无损害,意识清醒,语言理解无障碍,出现双侧中枢性瘫痪(双侧皮质脊髓束和支配三叉神经以下的皮质脑干束受损),只能以眼球上下运动示意(动眼神经与滑车神经功能保留),眼球水平运动障碍,不能讲话,双侧面瘫,构音及吞咽运动均障碍,不能转颈耸肩,四肢全瘫,可有双侧病理反射,常被误认为昏迷。

脑电图正常或有轻度慢波有助于和真性意识障碍区别。

3.简述真性球麻痹与假性球麻痹的鉴别4.简述基底动脉尖综合征①基底动脉尖分出了小脑上动脉和大脑后动脉,供应中脑、丘脑、小脑上部、颞叶内侧及枕叶,受累时可出现基底动脉尖部综合征。

②表现为:⑴眼球运动及瞳孔异常;⑵对侧偏盲或皮质盲;③严重的记忆障碍;④少数患者可有脑干幻觉,表现为大脑脚幻觉(以视幻觉为主,常白天消失,黄昏或晚上出现)及脑桥幻觉(罕见,主要表现为空间知觉障碍)⑤可有意识障碍5.简述前核间性眼肌麻痹(需解释何为“前”)病变位于脑桥侧视中枢与动眼神经核之间的内侧纵束上行纤维。

表现为双眼向对侧注视时,患侧眼球不能内收,对侧眼球可外展,伴单眼眼震。

辐辏反射正常,支配内聚的核上通路位置平面高些而未受损。

由于双侧内侧纵束位置接近,同一病变也可使双侧内侧纵束受损,出现双眼均不能内收。

6.简述后核间性眼肌麻痹(需解释何为“后”)病变位于脑桥侧视中枢与展神经核之间的内侧纵束下行纤维。

表现为两眼向病灶内侧注视视,患者眼球不能外展,对侧眼球内收正常;刺激前庭,患侧可出现正常外展动作;辐辏反射正常。

7.一个半综合征:一侧脑桥被盖部病变,引起脑桥侧视中枢和对侧已交叉过来的联络同侧动眼神经内直肌核的内侧纵束同时受累。

表现为患侧眼球水平注视时既不能内收又不能外展;对侧眼球水平注视时不能内收,可以外展,但有水平眼震。

8.瞳孔对光反射通路:光线→视网膜→视神经→视交叉→视束→上丘臂→上丘→中脑顶盖前区→两侧E-W核→动眼神经→睫状神经节→节后纤维→瞳孔括约肌9.角膜反射通路:角膜→三叉神经眼支→三叉神经半月神经节→三叉神经感觉主核→两侧面神经核→面神经→眼轮匝肌(出现闭眼反应)10、简述延髓背外侧综合征延髓上段的背外侧区病变:可出现延髓背外侧综合征主要表现为:①眩晕、恶心、呕吐及眼震(前庭神经核损害);②病灶侧软腭、咽喉肌瘫痪,表现为吞咽困难、构音障碍、同侧软腭低垂及咽反射消失(疑核及舌咽、迷走神经损害);③病灶侧共济失调(绳状体及脊髓小脑束、部分小脑半球损害)④horner综合征(交感神经下行纤维损害)⑤交叉性感觉障碍,即同侧面部痛温觉缺失(三叉神经脊束核损害),对侧偏身痛、温觉减退或丧失(脊髓丘脑束损害)。

中枢性面瘫与周围性面瘫的区别中枢性面瘫与周围性面瘫是两种不同类型的面瘫,虽然它们都涉及面部肌肉的运动受限,但其病因、症状和治疗方法存在一些区别。

本文将详细介绍中枢性面瘫和周围性面瘫的区别。

首先,中枢性面瘫和周围性面瘫的病因不同。

中枢性面瘫是由于中枢神经系统(包括大脑和脑干)的损伤或疾病导致的面部肌肉功能障碍。

常见的原因包括中风、颅脑损伤、脊髓疾病等。

而周围性面瘫是由于面部神经(七对脑神经中的第七对面神经)本身受损或受压导致的面部肌肉麻痹。

常见的原因包括病毒感染、面部肿瘤、外伤等。

其次,中枢性面瘫和周围性面瘫的症状有所不同。

中枢性面瘫患者面部麻木、下垂,并且往往伴随着半边面部的运动缺失,即面部肌肉无法做出自然的表情。

患者可能无法闭眼、皱眉或吹气。

而周围性面瘫患者面部麻痹,但没有面部肌肉运动缺失的问题。

患者可能无法抬眉、闭眼或挤压嘴唇。

中枢性面瘫和周围性面瘫的治疗方法也有所区别。

中枢性面瘫的治疗主要是通过康复训练和物理治疗来恢复面部肌肉的功能。

康复治疗包括肌肉锻炼、面部按摩和热敷等,以促进神经再生和肌肉恢复。

物理治疗包括使用电刺激、超声波、冷热疗法等,以刺激面部肌肉的活动。

而周围性面瘫的治疗通常包括药物治疗和手术治疗。

药物治疗主要是通过口服激素或抗病毒药物来减轻炎症和促进神经恢复。

手术治疗主要是通过面部神经重建手术来修复面部神经的功能。

此外,中枢性面瘫和周围性面瘫对患者的影响也有所不同。

中枢性面瘫患者由于面部肌肉无法自然运动而可能导致社交障碍和心理困扰。

他们可能感到自卑、焦虑或抑郁。

周围性面瘫患者则由于面部肌肉麻痹而影响到咀嚼、吞咽和言语等功能。

这可能对他们的生活产生巨大的困扰和不便。

在预防方面,中枢性面瘫和周围性面瘫也有一些差别。

由于不同病因,预防方法也不尽相同。

对于中枢性面瘫,保持身体健康,控制血压和血糖水平,远离脑外伤是预防中枢神经系统疾病和损伤的重要措施。

而对于周围性面瘫,避免病毒感染、接种疫苗、及时处理面部创伤等是预防面神经受损的重要手段。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫是两种常见的面部肌肉瘫痪疾病。

尽管它们都影响到了面部的功能和外貌,但是它们在病因、症状和治疗上有一些区别。

本文将详细探讨周围性面瘫和中枢性面瘫的区别。

首先,我们来了解一下周围性面瘫。

周围性面瘫是由面部神经损伤引起的,最常见的原因是面神经受损。

这可能是由于感染、颅脑损伤、炎症、肿瘤或外伤等原因引起的。

在周围性面瘫中,面部肌肉受损,导致面部表情无法正常控制。

病人可能会出现面部一侧肌肉下垂、口角歪斜、眼睛无法完全闭合、流泪不止等症状。

此外,病人可能还会感觉到面部麻木、耳鸣或听力下降。

尽管周围性面瘫病因多样,但大部分病例可以通过及时治疗和康复训练得到改善。

另一方面,中枢性面瘫是由中枢神经系统的损伤引起的。

这种损伤通常发生在大脑皮质或脑干中。

常见的原因包括中风、脑炎、脑肿瘤、脑膜炎等。

与周围性面瘫不同,中枢性面瘫通常是面部对称性的瘫痪,因为它涉及到了神经传导途径的损伤。

病人可能会发现双侧面部肌肉无法正常运动,造成表情呆板,眼睛无法完全闭合,说话困难等症状。

此外,中枢性面瘫病人可能会伴有其他中枢神经系统损伤的迹象,例如肢体瘫痪、语言障碍或认知功能障碍。

中枢性面瘫的治疗通常需要综合性的康复计划,并且要针对原发病的治疗进行干预。

除了病因和症状上的差异,周围性面瘫和中枢性面瘫在治疗上也有所不同。

对于周围性面瘫,早期的药物治疗和物理治疗可以帮助病人恢复面部功能。

常用的药物包括类固醇和抗病毒药物,用于减轻炎症和抑制病毒复制。

物理治疗可以通过面部肌肉锻炼、按摩和康复训练来强化面部肌肉,促进神经功能的恢复。

对于中枢性面瘫,除了针对原发病进行治疗外,治疗重点更加注重功能恢复和康复。

语言和言语治疗可以帮助病人恢复说话和吞咽能力。

物理治疗和康复训练也可用来锻炼面部肌肉和促进神经再生。

总的来说,周围性面瘫和中枢性面瘫虽然都是面部肌肉瘫痪的疾病,但是它们在病因、症状和治疗上存在一些区别。

临床中枢性面瘫与周围性面瘫诊断及特征性症状面瘫是指支配面部表情肌的上运动神经元(中央前回下部皮质运动中枢及其锥体束)或下运动神经元(脑干的面神经核及其发出的纤维束)病变,所致的面部表情肌运动功能障碍。

根据受累的临床特征,分为中枢性面瘫和周围性面瘫,其定位鉴别诊断包括:2 种定位相关的中枢性面瘫9个定位病变导致的单侧周围性面瘫以及2个定位导致双侧周围性面瘫一、中枢性面瘫中枢性面瘫是指临床仅表现为一侧下半部面部表情肌(颊肌和口轮匝肌)瘫痪,即鼻唇沟变浅、口角轻度下垂,而上部面部表情肌(额肌和眼轮匝肌)不受累。

其机制:一侧上 1/3 面部表情肌受双侧皮质核束(又称皮质脑干束、皮质延髓束)支配,而下 2/3 面部表情肌受对侧皮质核束支配。

少见的情况包括:在脑卒中发作的数小时内,部分病例出现中枢性面瘫的同时,可以见到同侧上半部表情肌轻度麻痹,但很快可以恢复。

(一)中央前回下部中央前回是运动中枢,呈“倒立的小矮人”,其下部的主要功能是支配面部的表情和运动(面部运动区的分布不“倒立”),而上部的主要功能是支配下肢的运动(以膝关节以下的足踝部为主)和二便。

1.中枢性面瘫,仅见对侧面部下1/3表情肌瘫痪。

2.常同时伴有咀嚼肌、舌和手指瘫痪;其发病机制与下列情况相关:①面肌与咀嚼肌等中枢位置接近。

②咀嚼肌虽受双侧皮质支配,但主要受对侧支配,故可表现为部分麻痹。

③舌肌只受对侧皮质支配。

3.常伴有伸舌向面瘫侧歪斜,其机制为:和面部下1/3一样,负责伸舌的颏肌同样只受对侧上运动神经支配,此时对侧的颏舌肌不能伸出,而没有受累的颏舌肌可以伸出,故而伸舌偏向面瘫侧。

中央前回下部皮质病变多见于脑血管病,责任血管为大脑中动脉上皮质支,病变常涉及栓塞或出血。

(二)内囊膝部及后肢前部从内囊膝部到内囊后肢,运动的传导束由前向后依次是头、上肢、躯干、下肢、视束等,因此引起中枢性面瘫的内囊病变,多累及内囊膝部和后肢前部。

1.内囊后肢导致的中枢性面瘫与中央前回下部皮质基本相同。

中枢性面瘫与周围性面瘫的区别中枢性面瘫和周围性面瘫均指面部肌肉麻痹的病症,但两者在发病机制、病因、症状、治疗和预后等方面存在一定差异。

本文将通过对中枢性面瘫和周围性面瘫的综合比较,详细介绍这两种病症的特点和区别。

一、发病机制和病因1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫是由于大脑皮层对面部肌肉的控制受损而引起的。

这一类型面瘫通常是由于中风、脑出血、脑肿瘤、颅脑外伤等中枢神经系统疾病引起的。

中枢性面瘫的发病机制主要是中枢神经系统的损伤导致面部肌肉的运动功能障碍。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫是由于面部运动神经(第七对脑神经)受损而引起的。

这一类型面瘫通常是由于面部运动神经的炎症、感染、病毒感染、自身免疫疾病等引起的。

周围性面瘫的发病机制主要是运动神经的损伤导致面部肌肉的麻痹。

二、症状和表现1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫的症状主要表现为面部一侧肌肉麻痹,包括额肌、眼关闭肌、口角肌等。

患者一侧面部呈现松弛状态,无法展示正常的表情,不能皱眉、闭眼、咧嘴等。

另外,中枢性面瘫还可能伴随声带、味觉等异常表现。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫的症状主要表现为面部一侧肌肉麻痹,与中枢性面瘫相似。

但与中枢性面瘫不同的是,周围性面瘫的瘫痪程度通常更为严重,患者不能自主控制面部肌肉的运动,丧失了一侧面部的表情功能,在说话、吃东西等方面受到影响。

三、治疗和预后1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫的治疗需要针对其病因进行治疗,并采取物理治疗、康复训练、电刺激、药物治疗等综合手段。

预后较为不确定,取决于病因和损伤程度。

部分患者能够通过积极治疗和康复训练恢复面部功能,但也有一部分患者由于神经损伤较为严重,无法完全恢复。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫的治疗主要是针对病因进行治疗,并采取物理治疗、康复训练、面肌注射、中药等辅助手段。

由于周围性面瘫的病因较为多样化,治疗方案需要根据个体情况进行调整。

预后通常较好,大部分患者能够在治疗和康复训练的帮助下恢复面部功能。

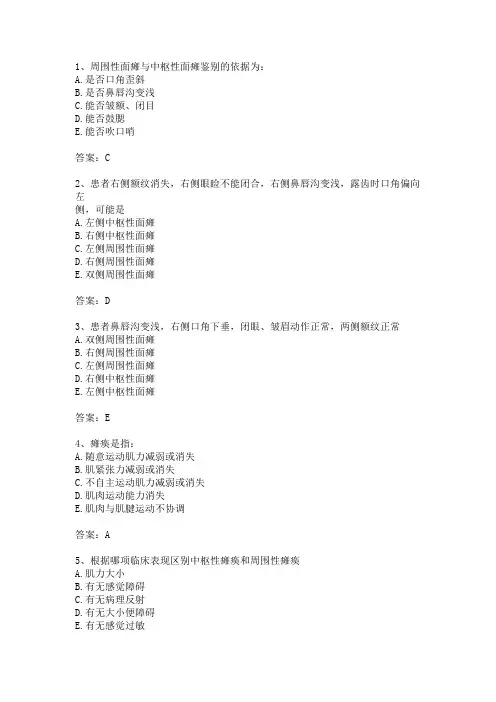

1、周围性面瘫与中枢性面瘫鉴别的依据为:A.是否口角歪斜B.是否鼻唇沟变浅C.能否皱额、闭目D.能否鼓腮E.能否吹口哨答案:C2、患者右侧额纹消失,右侧眼睑不能闭合,右侧鼻唇沟变浅,露齿时口角偏向左侧,可能是A.左侧中枢性面瘫B.右侧中枢性面瘫C.左侧周围性面瘫D.右侧周围性面瘫E.双侧周围性面瘫答案:D3、患者鼻唇沟变浅,右侧口角下垂,闭眼、皱眉动作正常,两侧额纹正常A.双侧周围性面瘫B.右侧周围性面瘫C.左侧周围性面瘫D.右侧中枢性面瘫E.左侧中枢性面瘫答案:E4、瘫痪是指:A.随意运动肌力减弱或消失B.肌紧张力减弱或消失C.不自主运动肌力减弱或消失D.肌肉运动能力消失E.肌肉与肌腱运动不协调答案:A5、根据哪项临床表现区别中枢性瘫痪和周围性瘫痪A.肌力大小B.有无感觉障碍C.有无病理反射D.有无大小便障碍E.有无感觉过敏答案:C6、关于上运动神经元瘫痪的表现,哪项是错误的A.瘫痪分布以整个肢体为主B.肌张力减低C.腱反射增强D.病理反射阳性E.可有废用性肌萎缩答案:B7、眶上神经反应及各种反射均存在,属于哪种意识障碍?A.深昏迷B.昏睡C.浅昏迷D.嗜睡E.中度昏迷答案:C8、整日处于睡眠状态,但呼之能应属于哪种意识障碍?A.深昏迷B.昏睡C.浅昏迷D.嗜睡E.中度昏迷答案:D9、鉴别深浅昏迷程度的可靠指征是A.生命体征B.瞳孔对光反射C.肌力D.腱反射E.对疼痛的反应答案:E10、某患者突起昏迷,四肢瘫痪,双侧瞳孔“针尖样”缩小。

最可能是:A.蛛网膜下腔出血B.基底节出血C.小脑出血D.额叶出血E.桥脑出血答案:E11、原发性三叉神经痛的临床表现A.闪电样疼痛B.下颌反射减弱C.面部感觉消失D.角膜反射消失E.张口下颌偏斜答案:A12、继发性三叉神经痛的临床表现A.有触发点(板机点)存在B.伴有角膜反射消失C.一般止痛剂不易奏效D.疼痛发作时可伴有面部肌肉抽搐E.睡眠时疼痛发作可减少答案:B13、鉴别原发性与继发性三叉神经痛的主要依据是:A.疼痛的性质B.疼痛的区域C.有无其它神经系统体征D.有无“触发点(扳机点)”E.是否为反复发作答案:C14、患者近一个月来刷牙时常出现右上牙部及右面部疼痛,每次持续5~6秒钟,间歇时完全正常,神经系统检查无阳性体征,首先考虑的诊断A.牙痛B.鼻窦炎C.舌咽神经痛D.原发性三叉神经痛E.继发性三叉神经痛答案:D15、三叉神经痛治疗应先用:A.周围支神经切断术B.周围支神经纯酒精封闭C.三叉神经根切断术D.三叉神经节射频热凝E.抗癫痫药物答案:E16、多发性神经病的病因不包括A.中毒B.感染C.营养不良D.外伤E.遗传答案:D17、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病患者发病前1~4周多有A.风湿病史B.外伤病史C.糖尿病史D.阳性家族史E.非特异性感染史答案:E18、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病的主要病变部位是A.周围神经B.脊髓膜C.脊神经根D.大脑E.小脑答案:A19、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病患者,出现下列哪种情况表示病情危急A.四肢由轻瘫转为全瘫B.呼吸费力C.腱反射完全消失D.腰腿出现牵拉性疼痛E.脉博快速答案:B20、以下哪项不属于急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病A.急性四肢弛缓性瘫痪B.手套,袜套状感觉障碍C.早期即有四肢肌萎缩D.患侧周围性面瘫E.脑脊液蛋白细胞分离答案:D21、能提示诊断急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病的脑脊液检验结果是A.蛋白增高,细胞数正常B.蛋白正常,细胞数增高C.蛋白降低,血压增高D.葡萄糖降低,细胞数剧增E.葡萄糖正常,氯化物升高答案:A22、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经根神经病A.脑脊液正常B.多有昏迷C.脑脊液有蛋白-细胞分离现象D.突然劈裂样剧烈头痛E.病情在24小时内自行缓解答案:C23、女性,26岁。

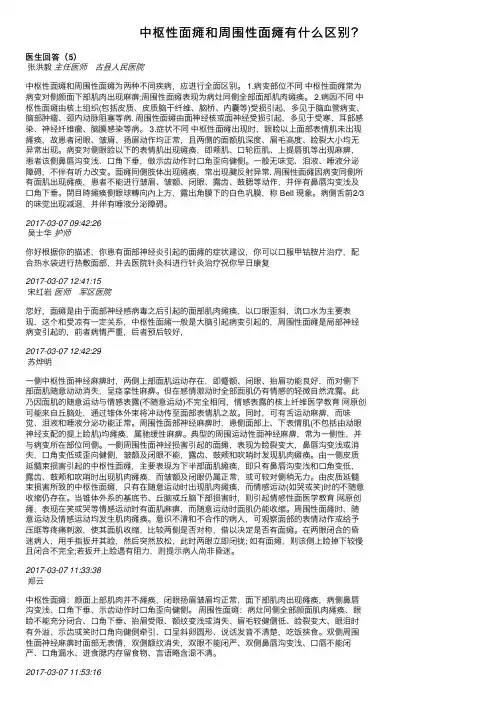

中枢性⾯瘫和周围性⾯瘫有什么区别?医⽣回答(5)张洪毅主任医师 古县⼈民医院中枢性⾯瘫和周围性⾯瘫为两种不同疾病,应进⾏全⾯区别。

1.病变部位不同中枢性⾯瘫常为病变对侧颜⾯下部肌⾁出现⿇痹;周围性⾯瘫表现为病灶同侧全部⾯部肌⾁瘫痪。

2.病因不同中枢性⾯瘫由核上组织(包括⽪质、⽪质脑⼲纤维、脑桥、内囊等)受损引起,多见于脑⾎管病变、脑部肿瘤、颈内动脉阻塞等病. 周围性⾯瘫由⾯神经核或⾯神经受损引起,多见于受寒、⽿部感染、神经纤维瘤、脑膜感染等病。

3.症状不同中枢性⾯瘫出现时,眼睑以上⾯部表情肌未出现瘫痪,故患者闭眼、皱眉、扬眉动作均正常,且两侧的⾯额肌深度、眉⽑⾼度、睑裂⼤⼩均⽆异常出现。

病变对侧眼睑以下的表情肌出现瘫痪,即颊肌、⼝轮匝肌、上提唇肌等出现⿇痹,患者该侧⿐唇沟变浅、⼝⾓下垂,做⽰齿动作时⼝⾓歪向健侧。

⼀般⽆味觉、泪液、唾液分泌障碍,不伴有听⼒改变。

⾯瘫同侧肢体出现瘫痪,常出现腱反射异常. 周围性⾯瘫因病变同侧所有⾯肌出现瘫痪,患者不能进⾏皱眉、皱额、闭眼、露齿、⿎腮等动作,并伴有⿐唇沟变浅及⼝⾓下垂。

閉⽬時瘫痪侧眼球轉向內上⽅,露出⾓膜下的⽩⾊巩膜,称 Bell 現象。

病侧⾆前2/3的味觉出现减退,并伴有唾液分泌障碍。

2017-03-07 09:42:26吴⼠华护师 你好根据你的描述,你患有⾯部神经炎引起的⾯瘫的症状建议,你可以⼝服甲钴胺⽚治疗,配合热⽔袋进⾏热敷⾯部,并去医院针灸科进⾏针灸治疗祝你早⽇康复2017-03-07 12:41:15宋红岩医师 军区医院您好,⾯瘫是由于⾯部神经感病毒之后引起的⾯部肌⾁瘫痪,以⼝眼歪斜,流⼝⽔为主要表现,这个和受凉有⼀定关系,中枢性⾯瘫⼀般是⼤脑引起病变引起的,周围性⾯瘫是局部神经病变引起的,前者病情严重,后者预后较好,2017-03-07 12:42:29苏烨明 ⼀侧中枢性⾯神经⿇痹时,两侧上部⾯肌运动存在,即蹙额、闭眼、抬眉功能良好,⽽对侧下部⾯肌随意动动消失,呈痉挛性⿇痹。

中枢性面神经麻痹与周围性面神经麻痹如何鉴别?中枢性面神经麻痹于颜面上部的肌肉并不出现瘫痪,因之,闭眼、扬眉、皱眉均正常。

额纹与对侧深度相等,眉毛高度与睑裂大小均与对侧无异。

常根据此点与周围性神经麻痹相鉴别。

中枢性与周围性面神经麻痹之鉴别,瘫痪明显者一目了然,极轻者鉴别困难。

可以依靠以下几方面来鉴别:一靠表情运动,中枢性者哭笑不表现瘫痪,周围性者则瘫痪更加明显,二靠掌颊反射,中枢性瘫痪有或亢进,周围性瘫痪无或减弱,但此法不太可靠;三靠将其他体征联系起来判定,此法最为可靠。

例如,当患者之面神经瘫不易判定其为中枢性或周围性时,如患者合并一侧上下肢轻瘫,瘫痪之上下肢是在面神经瘫痪之对侧,则其面神经瘫痪必为周围性;如瘫痪之上下肢是在面神经瘫痪之同侧,其面神经瘫痪必为中枢性;和眼肌瘫痪联系起来也与此相类似。

轻度面神经麻痹(中枢性和周围性)的症征有哪些?中枢性或周围性面神经麻痹明显时,诊断并不困难,但有时并非典型,尤其是起病慢、呈潜行性缓渐性者,如不仔细检查,容易贻误诊断。

因而,轻度面神经麻痹症的识别与早期发现是极为重要的,一般常用的检查法有下列诸项:睫毛征嘱患者强力闭眼,正常人在强力闭眼时,睫毛多埋在上下眼睑之中;当面神经麻痹时,则睫毛外露。

特别在轻度麻痹的情况下,用力闭双眼,开始时睫毛不对称现象并不明显,但经过很短时间之后,轻度麻痹侧的睫毛即慢慢显露出来,称为睫毛征阳性。

眼睑震颤现象强力闭双眼,检查者用力扳其闭合的上睑,此时感到一侧上睑有微细的肌肉挛缩性颤动现象,另一侧则没有。

这种现象存在,说明有轻度面神经麻痹,周围性面神经麻痹多见。

瞬目运动可见,双侧瞬目运动不对称,此种现象意义较大。

如嘱作瞬目运动时,轻度麻痹侧,瞬目运动缓慢且不完全。

斜卵圆口征嘱患者大张口。

轻度面神经麻痹时,患侧口角下垂呈斜的卵圆形口。

此与三叉神经运动支麻痹的斜卵圆形口之不同点,在于无下颌偏斜。

中枢性面神经麻痹时,此现象轻。

周围性面神经麻痹主要有哪些症状?(1)贝尔征此征是周围性面神经麻痹重要体征。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫是两种常见的面部肌肉运动障碍疾病,但其主要原因和病理机制有所不同。

下面将从病因、症状、体征和治疗等方面详细比较这两种疾病的区别。

1. 病因周围性面瘫的主要病因是面神经损伤,可以是由于感染、炎症、颅脑外伤、肿瘤或手术等引起的。

中枢性面瘫则是由于中枢神经系统损伤引起的,可能是中风、颅脑外伤、肿瘤、多发性硬化等导致的。

2. 症状和体征周围性面瘫的典型症状是面部一侧肌肉麻痹或无力,表现为不能闭眼、吹气、皱额、牙齿外露和展露鼻孔等。

中枢性面瘫则具有更为复杂的病征,除面部肌肉麻痹外,还可以出现肢体偏瘫、言语障碍、吞咽困难等,与病灶的位置和范围有关。

3. 神经损伤特点周围性面瘫主要是面神经损伤引起的,通常表现为炎症、压迫或牵拉导致的病变,常见的有贝尔氏面瘫。

中枢性面瘫则是中枢神经系统病变,可能涉及脑干、脑白质、皮质等部位,常见的有中风引起的面瘫。

4. 病程和预后周围性面瘫通常以急性发作为主,病程较短,大多数患者经过治疗后可以恢复正常面部动作。

而中枢性面瘫的病程较长,常伴有其他神经系统症状,预后相对不佳,部分患者可能需要长期康复治疗。

5. 治疗周围性面瘫的治疗主要是针对病因,如抗病毒药物、抗炎药物、物理治疗等,以促进神经恢复和减少炎症反应。

中枢性面瘫的治疗则主要是针对原发病病因,如抗凝治疗、肿瘤切除、康复治疗等,以减轻症状和改善功能。

综上所述,周围性面瘫和中枢性面瘫在病因、症状、体征和治疗等方面存在明显的差异。

了解这些差异对于正确诊断和选择合适的治疗方法至关重要。

最后还需强调的是,在面瘫的治疗过程中,患者应积极配合医生的治疗并进行康复训练,以促进面部肌肉功能的恢复。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫都是指面部肌肉的运动功能受损导致的面部瘫痪症状,但它们的病因和表现有一些明显的差异。

下面将对这两种面瘫进行详细解析。

1. 定义和病因周围性面瘫是由于面神经损伤引起的面部肌肉运动障碍,通常是由于颅面骨折、炎症性病变、病毒感染、中耳手术或其他手术等因素引起。

周围性面瘫通常是单侧的,表现为整个半边面部的肌肉运动受损。

中枢性面瘫是由于面神经核或其传出路径损伤引起的面部肌肉运动障碍。

中枢性面瘫通常是双侧的,瘫痪程度可以各不相同。

中枢性面瘫的常见病因包括中风、神经系统炎症性疾病、肿瘤、脑损伤等。

2. 症状和表现周围性面瘫的主要特点是病变发生在面神经本身或其周围的组织,通常表现为瘫痪面部相应一侧的肌肉。

病人在笑容、眨眼、闭眼、吹气和吮吸等面部表情和动作方面会出现明显的障碍。

病人可能出现眼睑无法紧闭、口角下垂、额部起纹少等症状。

中枢性面瘫的特点是病变发生在中枢神经系统,如脑干、皮质和神经传导路径等。

病人表情和动作受限于整个一侧的脑功能受损,但通常不会完全瘫痪。

病人可能出现口角下垂、闭合眼睛困难、面部表情不自然、舌肌偏斜等症状。

3. 治疗方法周围性面瘫的治疗方法主要包括药物治疗、物理治疗和康复训练。

药物治疗可以采用激素、抗病毒药等药物来缓解症状和促进神经恢复。

物理治疗可以包括热敷、按摩和肌肉放松等手段来减轻面部肌肉紧张和促进血液循环。

康复训练可以通过面部肌肉运动训练、面部表情训练等技术来加强面部肌肉的功能恢复。

中枢性面瘫的治疗方法较为复杂,需要考虑病因、病情和病人的个体差异。

一般来说,中枢性面瘫的治疗主要包括病因治疗、康复训练和针灸推拿。

病因治疗可以包括手术、药物和物理治疗等方法。

康复训练主要是通过针灸、推拿、理疗等手段来提高面部肌肉的运动功能。

针灸推拿可以刺激穴位和经络来促进神经的再生和恢复。

总之,周围性面瘫和中枢性面瘫是两种不同类型的面部肌肉瘫痪疾病,它们的病因和表现有明显的差异。

面神经麻痹鉴别诊断,可从这两种分

类中辨别

关于《面神经麻痹鉴别诊断,可从这两种分类中辨别》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

一直以来,诊断面神经麻痹的方式,在临床医学上就最受病人的关心。

因而,接下去本就将实际的辨别方法详细介绍给大伙儿。

1.中枢性面瘫

系另一侧皮层-脑桥束损伤引发,因上组面肌末累及,故仅主要表现为变病对侧下组面肌的瘫痪,并常伴随该侧的偏瘫。

2.周围性面瘫

(1)Guillain-Barré综合症(中枢神经型):可出現周围性面瘫,但变病常为两侧,大部分伴随别的中枢神经危害。

脑组织可有蛋白质(提高)体细胞(一切正常或轻微高)分离现象。

(2)脑桥变病:因三叉神经健身运动核坐落于脑桥,其化学纤维绕开展神经核。

故脑桥病损除周围性面瘫外,常伴随脑桥內部相邻构造的危害,好似侧外直肌麻痹、脸部感觉障碍和另一侧身体瘫痪等。

(3)丘脑脑桥角危害:多另外危害同方向第Ⅴ和Ⅷ对中枢神经及其

丘脑和延髓。

故除周围性面瘫外,还会有同侧边部感觉障碍、耳鸣、耳聋、眩晕、眼球震颤、身体共济失调及另一侧身体瘫痪等主要表现。

(4)面神经管畸形相邻位置的变病:如中耳炎、乳突炎、耳内乳突部手术治疗及颅骨骨折等,除周围性面瘫外,可有别的相对的临床症状和病历。

(5)茎乳孔之外的变病:因三叉神经出茎乳孔后越过颌下腺操纵脸部情绪肌,故腮腺炎症、肿瘤、颌颈部及颌下腺区手术治疗均可造成周围性面瘫。

但除面瘫外,经常出现相对病症的病历及异型性临床症状,无听觉过敏及味蕾阻碍等。

中枢性面瘫与周围性面瘫如何鉴别

中枢性面瘫:面神经核上行通路任何部位受损都可以引起中枢性面瘫,最常见的受损处是内囊。

可能的病因是:颈内动脉系统闭塞,尤以大脑中动脉主干及分支闭塞更为多见,也可因血管瘤或高血压性血管病变所致颅内出血以及颅内肿瘤所致。

中枢性面神经麻痹,于颜面上部的肌肉并不出现瘫痪,因之闭眼、扬眉、皱眉均正常。

面额纹与对侧深度相等,眉毛高度与睑裂大小均与对侧无异。

中枢性面神经麻痹时,面下部肌肉出现瘫痪,即颊肌、口开大肌、口轮匝肌等麻痹,故患者于静止位时该侧鼻唇沟变浅,口角下垂,示齿动作时口角歪向健侧。

中构性面神经麻痹时,颜面不对称并不明显,移行于面肌痉挛者极为罕见。

中枢性面瘫往往伴有偏瘫之其他体征,如腱反射异常、Babinski氏征等。

周围性面瘫:是指特发性面神经麻痹,又称贝耳麻痹,是指原因不明、急性发病的单侧周围性面神经麻痹。

系常见病。

临床表现:任何年龄均可发病,男性略多。

通常急性起病,于数小时或

1~2天内达高峰。

病初可有下颌角或耳后疼痛。

主要症状为一侧面部表情肌瘫痪。

额纹消失,不能皱眉,眼裂闭合不全,试闭眼时,瘫痪侧眼球向上外方转动,露出白色巩

膜,称贝耳现象。

病侧鼻唇沟变浅、口角下垂,露齿时歪向健侧,因口轮匝肌瘫痪而鼓气或吹口哨时漏气,因颊肌瘫痪而食物易滞留于病侧齿颊之间。

病变在鼓索参与面神经处以上时,可有同侧味觉丧失。

诊断和鉴别诊断:根据急性起病的周围性面瘫即可诊断。

但需与以下疾病鉴别:

1、格林-巴利综合征可有周围性面瘫,但多双侧性,有对称性肢体瘫痪及脑脊液蛋白-分离现象。

2、各种中耳炎、迷路炎、乳突炎等并发的耳源性面神经麻痹,多有原发病的特殊症状及病史。

3、颅后窝的肿瘤或脑膜炎引起的周围性面瘫,大多起病较慢,且有其他颅神经受损或原发病的表现。

引起周围性面瘫的病因很多,归纳起来有以下几个方面:(1)感染性病变耳部带状疱疹、脑膜炎、腮腺炎、猩红热、疟疾、多发性颅神经炎、局部感染。

(2)耳源性疾病如中耳炎、迷路炎、乳突炎、颞骨化脓性炎症。

(3)肿瘤基底动脉瘤、颅底肿瘤、听神经瘤、颈静脉球肿瘤。

(4)外伤颅底骨折、面部外伤。

(5)中毒如酒精中毒。

(6)代谢障碍如糖尿病、维生素缺乏。

(7)血管机能不全

(8)先天性面神经核发育不全中枢性面瘫于颜面上部的肌肉并不出现瘫痪,因之,闭眼、扬眉、皱眉均正常。

额纹与对侧深度相等,眉毛高度与睑裂大小均与对侧无异。

常根据此点与周围性面瘫相鉴别。

中枢性与周围性面瘫之鉴别,瘫痪明显者一目了然,极轻者鉴别因难。

可以依靠以下几方面来鉴别:一靠表情运动,中枢性者哭笑时不表现瘫痪,周围性者则瘫痪更加明显;二靠掌颏反射,中枢性瘫痪有或亢进,周围性瘫痪无或减弱,但此法不太可靠;三靠将其他体征联系起来判定,此法最为可靠。

例如,当患者之面瘫不易判定其为中枢性或周围性时,如患者合并一侧上下肢轻瘫,瘫痪之上下肢是在面神经瘫痪之对侧,则其面瘫必为周围性;如瘫痪之上下肢是在面神经瘫痪之同侧,其面瘫必为中枢性,和眼肌瘫痪联系起来也与此相类似。

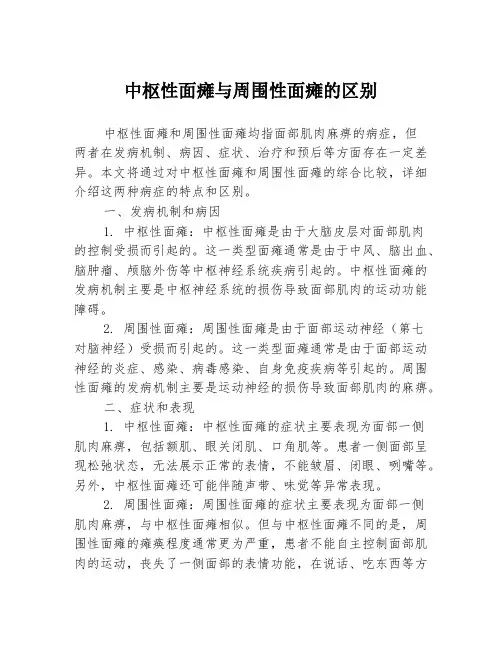

中枢性面瘫与周围性面瘫的鉴别诊断表

中枢性面瘫周围性面瘫神经元病灶面瘫范围味觉伴发症状电变性反应上运动神经元(皮质延髓束)对侧眼裂以下面肌瘫正常常有,如偏瘫无下运动神经元同侧全面肌瘫可有障碍不一定有。