中枢性面瘫与周围性面瘫的区别

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:16

周围性与中枢性面瘫的鉴别

在锥体束急性严重损害时,瘫痪的肢体开始可表现为肌张力减低、腱反射消失、病理征阳性(此时期称为休克期);而数天以后才出现肌张力痉挛性增高、腱反射亢进及病理征阳性等上运动神经元瘫痪的特征。

以下是一些比较特殊的瘫痪。

(1)神经肌肉传导障碍及肌肉疾病所致的瘫痪:神经肌肉接头处的乙酰胆碱形成减少或分泌障碍,或其受体减少,胆碱酯酶受抑制或运动终板的损害以及肌细胞内外离子分布的异常,都可引起瘫痪。

一般都是暂时性的,可有肌张力及腱反射减低或消失,但无肌肉萎缩及肌束颤动,也没有病理反射及感觉障碍。

肌肉疾病所致的瘫痪,常不按神经分布外围,有肌肉萎缩,无感觉减退或消失,也无病理反射。

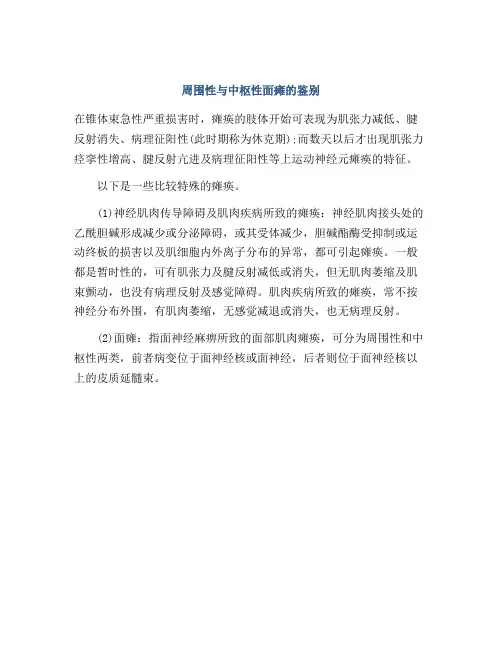

(2)面瘫:指面神经麻痹所致的面部肌肉瘫痪,可分为周围性和中枢性两类,前者病变位于面神经核或面神经,后者则位于面神经核以上的皮质延髓束。

1.周围性面瘫与中枢性面瘫的区别?2.简述闭锁综合征:又称去传出状态,主要见于基底动脉脑桥分支双侧闭塞。

患者大脑半球和脑干被盖部网状激活系统无损害,意识清醒,语言理解无障碍,出现双侧中枢性瘫痪(双侧皮质脊髓束和支配三叉神经以下的皮质脑干束受损),只能以眼球上下运动示意(动眼神经与滑车神经功能保留),眼球水平运动障碍,不能讲话,双侧面瘫,构音及吞咽运动均障碍,不能转颈耸肩,四肢全瘫,可有双侧病理反射,常被误认为昏迷。

脑电图正常或有轻度慢波有助于和真性意识障碍区别。

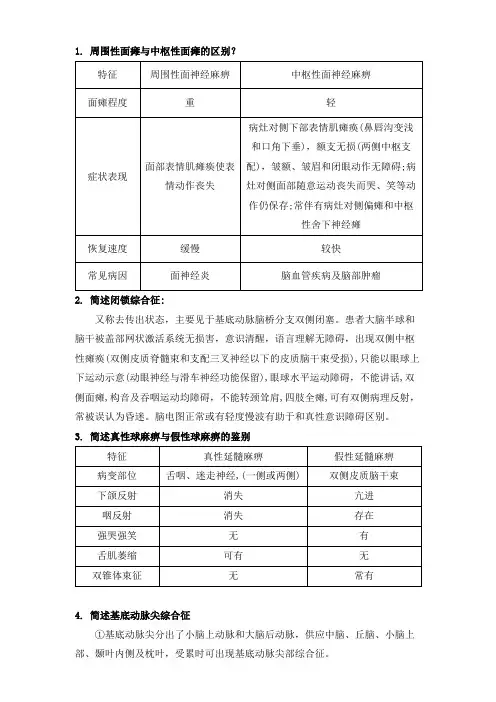

3.简述真性球麻痹与假性球麻痹的鉴别4.简述基底动脉尖综合征①基底动脉尖分出了小脑上动脉和大脑后动脉,供应中脑、丘脑、小脑上部、颞叶内侧及枕叶,受累时可出现基底动脉尖部综合征。

②表现为:⑴眼球运动及瞳孔异常;⑵对侧偏盲或皮质盲;③严重的记忆障碍;④少数患者可有脑干幻觉,表现为大脑脚幻觉(以视幻觉为主,常白天消失,黄昏或晚上出现)及脑桥幻觉(罕见,主要表现为空间知觉障碍)⑤可有意识障碍5.简述前核间性眼肌麻痹(需解释何为“前”)病变位于脑桥侧视中枢与动眼神经核之间的内侧纵束上行纤维。

表现为双眼向对侧注视时,患侧眼球不能内收,对侧眼球可外展,伴单眼眼震。

辐辏反射正常,支配内聚的核上通路位置平面高些而未受损。

由于双侧内侧纵束位置接近,同一病变也可使双侧内侧纵束受损,出现双眼均不能内收。

6.简述后核间性眼肌麻痹(需解释何为“后”)病变位于脑桥侧视中枢与展神经核之间的内侧纵束下行纤维。

表现为两眼向病灶内侧注视视,患者眼球不能外展,对侧眼球内收正常;刺激前庭,患侧可出现正常外展动作;辐辏反射正常。

7.一个半综合征:一侧脑桥被盖部病变,引起脑桥侧视中枢和对侧已交叉过来的联络同侧动眼神经内直肌核的内侧纵束同时受累。

表现为患侧眼球水平注视时既不能内收又不能外展;对侧眼球水平注视时不能内收,可以外展,但有水平眼震。

8.瞳孔对光反射通路:光线→视网膜→视神经→视交叉→视束→上丘臂→上丘→中脑顶盖前区→两侧E-W核→动眼神经→睫状神经节→节后纤维→瞳孔括约肌9.角膜反射通路:角膜→三叉神经眼支→三叉神经半月神经节→三叉神经感觉主核→两侧面神经核→面神经→眼轮匝肌(出现闭眼反应)10、简述延髓背外侧综合征延髓上段的背外侧区病变:可出现延髓背外侧综合征主要表现为:①眩晕、恶心、呕吐及眼震(前庭神经核损害);②病灶侧软腭、咽喉肌瘫痪,表现为吞咽困难、构音障碍、同侧软腭低垂及咽反射消失(疑核及舌咽、迷走神经损害);③病灶侧共济失调(绳状体及脊髓小脑束、部分小脑半球损害)④horner综合征(交感神经下行纤维损害)⑤交叉性感觉障碍,即同侧面部痛温觉缺失(三叉神经脊束核损害),对侧偏身痛、温觉减退或丧失(脊髓丘脑束损害)。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些

文章来源:北京二院

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些?面瘫是指面部肌肉的瘫痪,可引起十分怪异的面容,常被人们称之为“毁容病”。

面瘫带给患者的伤害是常人难以理解的。

根据神经受损部位的不同,面瘫应分为周围性面瘫和中枢性面瘫,那么周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些呢?下面,我们就看看文章中是怎说的。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些?

周围性面瘫是指面神经运动纤维发生病变所惹起的面瘫。

病变可位于面神经核以下的部位,如桥脑下部、面神经管、中耳或腮腺等。

其病变侧全部表情肌瘫痪。

表现为眼睑不能闭合、不能皱眉、鼓腮漏气等,可有听觉改变、舌前2/3味觉减退以及唾液分泌障碍等特点,其中最常见者为面神经炎。

中枢性面瘫是指病损位于面神经核以上至大脑皮层中枢之间,即当一侧皮质脑干束受损时惹起的面瘫。

有无味觉和唾液分泌障碍等临床特点。

可能的病因是:颈内动脉系统闭塞,尤以大脑中动脉主干及分支闭塞更为多见,也可因血管瘤或高血压性血管病变所致颅内出血以及颅内肿瘤所致。

以上介绍的就是周围性面瘫和中枢性面瘫的区别有哪些,大家可以当做常识

了解一下。

如果得了面瘫一定要在最佳的时间进行治疗,这样才能尽早的治愈。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫是两种常见的面部肌肉瘫痪疾病。

尽管它们都影响到了面部的功能和外貌,但是它们在病因、症状和治疗上有一些区别。

本文将详细探讨周围性面瘫和中枢性面瘫的区别。

首先,我们来了解一下周围性面瘫。

周围性面瘫是由面部神经损伤引起的,最常见的原因是面神经受损。

这可能是由于感染、颅脑损伤、炎症、肿瘤或外伤等原因引起的。

在周围性面瘫中,面部肌肉受损,导致面部表情无法正常控制。

病人可能会出现面部一侧肌肉下垂、口角歪斜、眼睛无法完全闭合、流泪不止等症状。

此外,病人可能还会感觉到面部麻木、耳鸣或听力下降。

尽管周围性面瘫病因多样,但大部分病例可以通过及时治疗和康复训练得到改善。

另一方面,中枢性面瘫是由中枢神经系统的损伤引起的。

这种损伤通常发生在大脑皮质或脑干中。

常见的原因包括中风、脑炎、脑肿瘤、脑膜炎等。

与周围性面瘫不同,中枢性面瘫通常是面部对称性的瘫痪,因为它涉及到了神经传导途径的损伤。

病人可能会发现双侧面部肌肉无法正常运动,造成表情呆板,眼睛无法完全闭合,说话困难等症状。

此外,中枢性面瘫病人可能会伴有其他中枢神经系统损伤的迹象,例如肢体瘫痪、语言障碍或认知功能障碍。

中枢性面瘫的治疗通常需要综合性的康复计划,并且要针对原发病的治疗进行干预。

除了病因和症状上的差异,周围性面瘫和中枢性面瘫在治疗上也有所不同。

对于周围性面瘫,早期的药物治疗和物理治疗可以帮助病人恢复面部功能。

常用的药物包括类固醇和抗病毒药物,用于减轻炎症和抑制病毒复制。

物理治疗可以通过面部肌肉锻炼、按摩和康复训练来强化面部肌肉,促进神经功能的恢复。

对于中枢性面瘫,除了针对原发病进行治疗外,治疗重点更加注重功能恢复和康复。

语言和言语治疗可以帮助病人恢复说话和吞咽能力。

物理治疗和康复训练也可用来锻炼面部肌肉和促进神经再生。

总的来说,周围性面瘫和中枢性面瘫虽然都是面部肌肉瘫痪的疾病,但是它们在病因、症状和治疗上存在一些区别。

中枢性面瘫与周围性面瘫的区别中枢性面瘫和周围性面瘫均指面部肌肉麻痹的病症,但两者在发病机制、病因、症状、治疗和预后等方面存在一定差异。

本文将通过对中枢性面瘫和周围性面瘫的综合比较,详细介绍这两种病症的特点和区别。

一、发病机制和病因1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫是由于大脑皮层对面部肌肉的控制受损而引起的。

这一类型面瘫通常是由于中风、脑出血、脑肿瘤、颅脑外伤等中枢神经系统疾病引起的。

中枢性面瘫的发病机制主要是中枢神经系统的损伤导致面部肌肉的运动功能障碍。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫是由于面部运动神经(第七对脑神经)受损而引起的。

这一类型面瘫通常是由于面部运动神经的炎症、感染、病毒感染、自身免疫疾病等引起的。

周围性面瘫的发病机制主要是运动神经的损伤导致面部肌肉的麻痹。

二、症状和表现1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫的症状主要表现为面部一侧肌肉麻痹,包括额肌、眼关闭肌、口角肌等。

患者一侧面部呈现松弛状态,无法展示正常的表情,不能皱眉、闭眼、咧嘴等。

另外,中枢性面瘫还可能伴随声带、味觉等异常表现。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫的症状主要表现为面部一侧肌肉麻痹,与中枢性面瘫相似。

但与中枢性面瘫不同的是,周围性面瘫的瘫痪程度通常更为严重,患者不能自主控制面部肌肉的运动,丧失了一侧面部的表情功能,在说话、吃东西等方面受到影响。

三、治疗和预后1. 中枢性面瘫:中枢性面瘫的治疗需要针对其病因进行治疗,并采取物理治疗、康复训练、电刺激、药物治疗等综合手段。

预后较为不确定,取决于病因和损伤程度。

部分患者能够通过积极治疗和康复训练恢复面部功能,但也有一部分患者由于神经损伤较为严重,无法完全恢复。

2. 周围性面瘫:周围性面瘫的治疗主要是针对病因进行治疗,并采取物理治疗、康复训练、面肌注射、中药等辅助手段。

由于周围性面瘫的病因较为多样化,治疗方案需要根据个体情况进行调整。

预后通常较好,大部分患者能够在治疗和康复训练的帮助下恢复面部功能。

周围及中枢性瘫痪的鉴别要点

中枢性瘫痪与周围性瘫痪是紊乱病理生理的信号不同,鉴别的要点有:

一、传导速度

1、中枢性瘫痪一方面,因为有多个脊神经中枢神经元及神经纤维受到损害,所以受损条索在传导信号时,会出现较大装置,从而使传导速度降低;而另一方面,由于周围病变仍局限在疏松区域,而脊索的神经元和纤束结构完整,所以传导速度有较大的保持。

2、另外,一般中枢性瘫痪的感觉肌肉传导速度受损大于动作肌肉传导速度;而周围性瘫痪则感觉肌肉传导速度受损小于动作肌肉传导速度。

二、反射张力

1、在中枢性瘫痪中,由于神经受到病变而出现不良反应时,通常会表现出内、外反射张力减弱或缺失,而内反射受到部分或全部损害,外反射会完全缺失;

2、而在周围性瘫痪中,内反射仍完整,外反射可表现为大用力状态,而其他时候均是受损,表现为不那么及时,强度不如正常。

三、尼斯氏反射

1、在中枢性瘫痪中,常发生尼斯氏反射完全消失的情况;

四、阻滞

1、在中枢性瘫痪中,由于受损的神经元和神经纤维都呈抢波状态,这就导致了在神经传导方面出现阻塞现象;

2、而在周围性瘫痪中,只有少数神经受到病变而产生阻滞,只表现为部分神经不能正常传播,而传播到有病变的部位时,脊神经就会表现出抢波现象。

五、肌力

1、在中枢性瘫痪中,由于受损神经纤维传导速度减慢,以及脊髓多个半脊神经液力学性改变,因而肌张力表现为活动减少、张力降低及混乱不正常;

2、而在周围性瘫痪中,由于受损神经云集,只限于疏松区域,因此除了极少数受损神经所在肢体张力减弱外,其他活动体部肌群张力几乎没有改变。

以上就是中枢性瘫痪和局部性瘫痪的鉴别要点,可以通过电刺激检查、尼斯氏反射测量等方法确诊。

面神经麻痹是临床常见病症,主要是人体第七对颅神经,即面神经受损害所致。

面神经由脑部的皮层中央前回发生,到达脑部中转站——面神经核,然后再穿过隧道样的面神经管,分布到面部。

面神经核以上的纤维称为面神经中枢部分;面神经核以下的纤维为周围部分。

面神经掌管着人体的面部表情肌肉,形象地反映着喜、怒、哀、乐等感情变化。

所以,在面神经的通路上某一部位一旦受损害,即会发生面神经麻痹,出现口眼歪斜等临床症状。

面神经麻痹分中枢性和周围性两种,分别因面神经的中枢部分和周围部分受损害所引起。

周围性面神经麻痹常见发病诱因,与面部受风寒、病毒或细菌感染等密切相关。

主要是面神经的周围部分发生炎症病变,表现病灶侧面神经损害的症状,一般不伴有肢体瘫痪。

而中枢性面神经麻痹常由脑血管病引起,往往伴有偏瘫及其他症状,如腱反射异常、巴氏征阳性等。

由于颜面下半部的肌肉受对侧大脑皮层所支配,面上部肌肉受双侧皮质脑干束所支配,所以,中枢性面神经麻痹,主要表现面下部肌肉瘫痪的症状,即颊肌、口开大肌、口轮匝肌等麻痹。

患者常于静止时该侧鼻唇沟变浅,口角下垂,示齿时口角歪向健侧。

颜面上部肌肉由于未出现瘫痪,因此,病人闭眼、扬眉、皱眉均正常,额纹与对侧深度相等,眉尖高度与眼裂大小均与对侧无异。

而周围性面神经麻痹,由于病侧全部颜面肌肉均瘫痪,也就是说,上下部面肌都发生瘫痪,所以,患者作一些表情运动时,表现与中枢性面神经麻痹不同,例如患者闭眼时,由于眼轮匝肌麻痹,故眼睑不能充分闭合。

闭眼时同时眼球上窜,在角膜下缘露出巩膜带,叫做Be11氏征。

患者闭嘴时,颊肌极为松弛,故口角下垂。

抬眉受限,额纹变浅或消失。

眉毛较健侧低,眼裂变大,示齿或笑时,口角向健侧牵引,呈斜卵圆形。

中枢性面瘫的一般症状可由面神经核上行通路任何部位受损所引起,患最常见的受损处是内囊。

可能的病因是:颈内动脉系统闭塞,尤以大脑中动脉主干及分支闭塞更为多见,也可因血管瘤或高血压性血管病变所致颅内出血以及颅内肿瘤所致。

中枢性面神经麻痹与周围性面神经麻痹如何鉴别?中枢性面神经麻痹于颜面上部的肌肉并不出现瘫痪,因之,闭眼、扬眉、皱眉均正常。

额纹与对侧深度相等,眉毛高度与睑裂大小均与对侧无异。

常根据此点与周围性神经麻痹相鉴别。

中枢性与周围性面神经麻痹之鉴别,瘫痪明显者一目了然,极轻者鉴别困难。

可以依靠以下几方面来鉴别:一靠表情运动,中枢性者哭笑不表现瘫痪,周围性者则瘫痪更加明显,二靠掌颊反射,中枢性瘫痪有或亢进,周围性瘫痪无或减弱,但此法不太可靠;三靠将其他体征联系起来判定,此法最为可靠。

例如,当患者之面神经瘫不易判定其为中枢性或周围性时,如患者合并一侧上下肢轻瘫,瘫痪之上下肢是在面神经瘫痪之对侧,则其面神经瘫痪必为周围性;如瘫痪之上下肢是在面神经瘫痪之同侧,其面神经瘫痪必为中枢性;和眼肌瘫痪联系起来也与此相类似。

轻度面神经麻痹(中枢性和周围性)的症征有哪些?中枢性或周围性面神经麻痹明显时,诊断并不困难,但有时并非典型,尤其是起病慢、呈潜行性缓渐性者,如不仔细检查,容易贻误诊断。

因而,轻度面神经麻痹症的识别与早期发现是极为重要的,一般常用的检查法有下列诸项:睫毛征嘱患者强力闭眼,正常人在强力闭眼时,睫毛多埋在上下眼睑之中;当面神经麻痹时,则睫毛外露。

特别在轻度麻痹的情况下,用力闭双眼,开始时睫毛不对称现象并不明显,但经过很短时间之后,轻度麻痹侧的睫毛即慢慢显露出来,称为睫毛征阳性。

眼睑震颤现象强力闭双眼,检查者用力扳其闭合的上睑,此时感到一侧上睑有微细的肌肉挛缩性颤动现象,另一侧则没有。

这种现象存在,说明有轻度面神经麻痹,周围性面神经麻痹多见。

瞬目运动可见,双侧瞬目运动不对称,此种现象意义较大。

如嘱作瞬目运动时,轻度麻痹侧,瞬目运动缓慢且不完全。

斜卵圆口征嘱患者大张口。

轻度面神经麻痹时,患侧口角下垂呈斜的卵圆形口。

此与三叉神经运动支麻痹的斜卵圆形口之不同点,在于无下颌偏斜。

中枢性面神经麻痹时,此现象轻。

周围性面神经麻痹主要有哪些症状?(1)贝尔征此征是周围性面神经麻痹重要体征。

中枢性面瘫与周围性面瘫的区别中枢性面瘫与周围性面瘫是两种不同类型的面部肌肉功能障碍,其发病原因、症状表现和治疗方法均存在明显差异。

中枢性面瘫主要由于中枢神经系统的病变而导致面神经功能异常。

常见的病因包括脑血管疾病、脑部感染、颅脑外伤等。

病变部位常位于脑干、脑凸面及颞顶叶等。

中枢性面瘫的面部肌肉麻痹表现为一侧面部肌肉失去了对称性收缩能力,患者无法闭眼、皱眉、鼓腮等。

在休息时,面部肌肉松弛,面容表情凹陷,表现为静态性麻痹。

此外,中枢性面瘫还伴随有额头皱纹对称性减少、眼裂宽大、口眼畸形等特征。

和周围性面瘫相比,中枢性面瘫的面部肌肉麻痹范围更广,一侧半面甚至全侧半面都可能受累。

周围性面瘫是指由于面神经本身的病变或损伤导致面部肌肉功能障碍。

最常见的病因是面神经病毒性感染,如带状疱疹病毒感染。

此外,颅脑外伤、肿瘤、先天性发育异常等也可能导致周围性面瘫。

周围性面瘫主要表现为一侧面部肌肉麻痹,患者无法对称性收缩额头、闭眼、皱眉、鼓腮等。

在休息时,面部肌肉松弛,面容表情凹陷,表现为静态性麻痹。

与中枢性面瘫相比,周围性面瘫的面部肌肉麻痹范围仅限于一侧半面。

治疗方法方面,中枢性面瘫的治疗主要包括病因治疗和康复训练。

针对引起中枢性面瘫的具体病因,如脑血管疾病、脑部感染等,需积极进行相应治疗。

康复训练通过肌肉功能训练、面部瑜伽、按摩等手段,促进面部肌肉再次收缩,恢复面部肌肉功能。

此外,部分患者可能需要进行面肌重建手术。

周围性面瘫的治疗主要包括病因治疗、对症治疗和康复训练。

对于由病毒感染引起的周围性面瘫,常用抗病毒药物进行治疗。

病毒感染期间,患者需维持面部肌肉的正常张力,避免不适当的面部运动。

康复训练同样是治疗周围性面瘫的重要手段,可通过面肌功能训练、肌肉电刺激等方法恢复面部肌肉的功能。

对于一些特殊病例,如严重面肌萎缩,可能需要进行面肌重建手术。

总体而言,中枢性面瘫和周围性面瘫在发病原因、症状表现和治疗方法上存在明显差异。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫是两种常见的面部肌肉运动障碍疾病,但其主要原因和病理机制有所不同。

下面将从病因、症状、体征和治疗等方面详细比较这两种疾病的区别。

1. 病因周围性面瘫的主要病因是面神经损伤,可以是由于感染、炎症、颅脑外伤、肿瘤或手术等引起的。

中枢性面瘫则是由于中枢神经系统损伤引起的,可能是中风、颅脑外伤、肿瘤、多发性硬化等导致的。

2. 症状和体征周围性面瘫的典型症状是面部一侧肌肉麻痹或无力,表现为不能闭眼、吹气、皱额、牙齿外露和展露鼻孔等。

中枢性面瘫则具有更为复杂的病征,除面部肌肉麻痹外,还可以出现肢体偏瘫、言语障碍、吞咽困难等,与病灶的位置和范围有关。

3. 神经损伤特点周围性面瘫主要是面神经损伤引起的,通常表现为炎症、压迫或牵拉导致的病变,常见的有贝尔氏面瘫。

中枢性面瘫则是中枢神经系统病变,可能涉及脑干、脑白质、皮质等部位,常见的有中风引起的面瘫。

4. 病程和预后周围性面瘫通常以急性发作为主,病程较短,大多数患者经过治疗后可以恢复正常面部动作。

而中枢性面瘫的病程较长,常伴有其他神经系统症状,预后相对不佳,部分患者可能需要长期康复治疗。

5. 治疗周围性面瘫的治疗主要是针对病因,如抗病毒药物、抗炎药物、物理治疗等,以促进神经恢复和减少炎症反应。

中枢性面瘫的治疗则主要是针对原发病病因,如抗凝治疗、肿瘤切除、康复治疗等,以减轻症状和改善功能。

综上所述,周围性面瘫和中枢性面瘫在病因、症状、体征和治疗等方面存在明显的差异。

了解这些差异对于正确诊断和选择合适的治疗方法至关重要。

最后还需强调的是,在面瘫的治疗过程中,患者应积极配合医生的治疗并进行康复训练,以促进面部肌肉功能的恢复。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫都是指面部肌肉的运动功能受损导致的面部瘫痪症状,但它们的病因和表现有一些明显的差异。

下面将对这两种面瘫进行详细解析。

1. 定义和病因周围性面瘫是由于面神经损伤引起的面部肌肉运动障碍,通常是由于颅面骨折、炎症性病变、病毒感染、中耳手术或其他手术等因素引起。

周围性面瘫通常是单侧的,表现为整个半边面部的肌肉运动受损。

中枢性面瘫是由于面神经核或其传出路径损伤引起的面部肌肉运动障碍。

中枢性面瘫通常是双侧的,瘫痪程度可以各不相同。

中枢性面瘫的常见病因包括中风、神经系统炎症性疾病、肿瘤、脑损伤等。

2. 症状和表现周围性面瘫的主要特点是病变发生在面神经本身或其周围的组织,通常表现为瘫痪面部相应一侧的肌肉。

病人在笑容、眨眼、闭眼、吹气和吮吸等面部表情和动作方面会出现明显的障碍。

病人可能出现眼睑无法紧闭、口角下垂、额部起纹少等症状。

中枢性面瘫的特点是病变发生在中枢神经系统,如脑干、皮质和神经传导路径等。

病人表情和动作受限于整个一侧的脑功能受损,但通常不会完全瘫痪。

病人可能出现口角下垂、闭合眼睛困难、面部表情不自然、舌肌偏斜等症状。

3. 治疗方法周围性面瘫的治疗方法主要包括药物治疗、物理治疗和康复训练。

药物治疗可以采用激素、抗病毒药等药物来缓解症状和促进神经恢复。

物理治疗可以包括热敷、按摩和肌肉放松等手段来减轻面部肌肉紧张和促进血液循环。

康复训练可以通过面部肌肉运动训练、面部表情训练等技术来加强面部肌肉的功能恢复。

中枢性面瘫的治疗方法较为复杂,需要考虑病因、病情和病人的个体差异。

一般来说,中枢性面瘫的治疗主要包括病因治疗、康复训练和针灸推拿。

病因治疗可以包括手术、药物和物理治疗等方法。

康复训练主要是通过针灸、推拿、理疗等手段来提高面部肌肉的运动功能。

针灸推拿可以刺激穴位和经络来促进神经的再生和恢复。

总之,周围性面瘫和中枢性面瘫是两种不同类型的面部肌肉瘫痪疾病,它们的病因和表现有明显的差异。